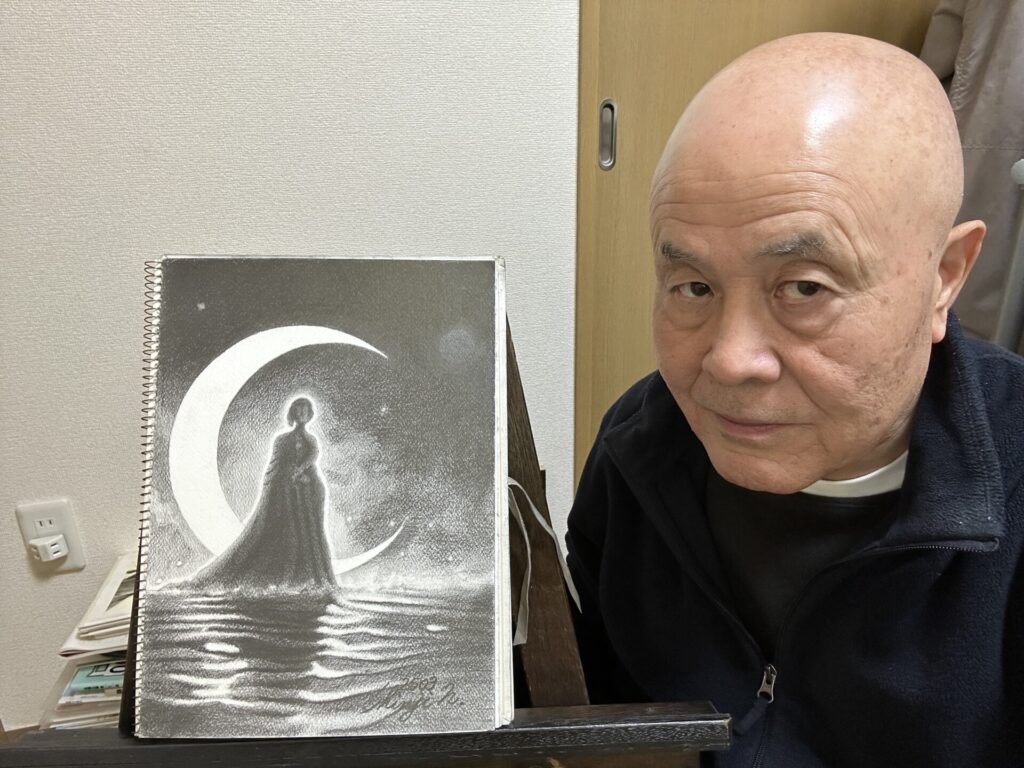

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅰ」と共に

さて、動物の鉛筆画を描くときには、ただ形を捉えるだけではなく、「表情」や「感情」を表現することは、作品の魅力を大きく左右します。

特に目や口元、耳の角度、体の動きによって、動物が持つ個性や感情が伝わりやすくなるのです。

この記事では、鉛筆画で動物の表情を豊かに描くための具体的なテクニックを紹介します。目の輝きや毛並みの質感、微妙な陰影のつけ方を工夫することで、より活き活きとした表現が可能になります。

初心者の人でも実践できる簡単なコツを交えながら、動物の感情をリアルに表現する方法を解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

動物の表情を豊かにするために意識すべき3つのポイント

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

動物の鉛筆画でリアルな表情を描くためには、単なる形の再現ではなく、感情や個性を表現する工夫が必要です。

本章では、特に意識すべき3つのポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

目の形とハイライトで感情を表現する

動物の目は、感情を最も強く伝えるパーツです。たとえば、瞳の大きさや光の反射を調整することで、優しさ・驚き・警戒心などを表現できます。

- 優しい表情:瞳を少し大きめに描き、ハイライトを入れる。

- 驚いた表情:瞳孔を小さくし、目の周囲に強いコントラストをつける。

- 警戒している表情:まぶたをやや細め、視線の方向を意識する。

鉛筆のみで目の輝きを表現する場合には、ハイライト部分を「練り消しゴム」で拭き取ると、自然な光沢感を演出できます。

口元と鼻の形で動物の気持ちを伝える

口元のわずかな変化で、動物の感情は大きく変わります。例えば、犬の口元を少し上げるだけで「微笑んでいる」ように見せられて、逆に、口角が下がると不安げな印象になります。

鼻の描写も重要です。鉛筆で鼻の質感を表現する際には、以下の方法を試してください。

- ツヤを出したい場合:鼻の先端部分にハイライトを入れ、周囲を濃いめに仕上げる。

- 乾燥した鼻の表現:細かい線を重ね、ややマット(艶消し)な質感を意識する。

口元と鼻は、動物の個性や特徴が出る部分です。モチーフとなる動物の特徴をしっかり観察しましょう。

毛並みの流れを活かして表情を強調する

毛並みの流れも、動物の表情を豊かにする要素の一つです。例えば、リラックスしている動物は毛が自然に寝ており、緊張している場合は逆立っています。

毛の流れを意識して描くことで、表情に一層のリアリティー(現実性)が加わります。 具体的には:

- 柔らかい表情を作る場合:長くなめらかなストローク(筆運び)で毛を描く。

- 怒りや興奮を表現する場合:短く鋭いストロークを使い、毛の立ち上がりを強調する。

また、毛の長さや密度によって表情の印象も変わるため、描く動物に応じた毛質の違いを再現することが大切です。

動物の表情を豊かにするためには、目のハイライト、口元と鼻の微妙な形、毛並みの流れの3つのポイントを意識することが重要です。

目の輝きが決め手!鉛筆画でリアルな感情を描く方法

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

動物の鉛筆画でリアルな感情を表現するためには、「目の輝き」を意識することが重要です。

モノトーンの世界でも、光の反射や陰影を活かすことで、活き活きとした表情を描くことができます。

本章では、鉛筆画で動物の目をリアルに表現するための具体的なテクニックを解説します。

瞳のハイライトを正確に入れる

動物の目に命を吹き込むためには、ハイライト(光の反射)の描き方が鍵となります。ハイライトの位置や形を正確に捉えることで、リアルな輝きを演出できます。

- 光源を確認及び意識する:目のどこに光が当たっているのかを観察し、白抜きで表現する。

- ハイライトの強弱をつける:光が最も強く当たる部分は完全に白く、周囲をぼかして自然なグラデーション(階調)にする。

- 複数のハイライトを活用:状況によっては、光が複数の方向から当たっていることもあり、二つ以上の反射を描くことで立体感が増す。

消しゴムを使ってハイライトを入れる際は、「練り消しゴム」で拭き取ることで、より自然な光沢が生まれます。

瞳孔と虹彩のディテールを描き込む

目の輝きだけでなく、瞳孔と虹彩の細かなディテール(詳細)を加えることで、よりリアルな表現になります。

- 瞳孔の大きさを調整する:光の強さや動物の感情によって、瞳孔が開いたり縮んだりする。例えば、暗い場所では瞳孔が大きくなり、明るい場所では小さくなる。

- 虹彩の模様を描く:細かい線を放射状に入れることで、目の奥行きを強調できる。毛筆のようなタッチで柔らかく描くと、自然な質感になる。

- グラデーション(階調)で奥行きを作る:目の中心に向かって濃くし、外側を少しぼかすと、透明感のあるリアルな目になる。

瞳の部分をただ黒く塗りつぶすのではなく、微細な変化を加えることで、より深みのある目を表現できます。動物ではありませんが、次の作品の目の描き方を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まぶたと涙の表現でさらにリアリティーを追求

目のリアルさを高めるためには、まぶたや涙の表現にもこだわることが大切です。

- まぶたの厚みを描く:上まぶたと下まぶたのラインを微妙に変え、影をつけることで奥行きを出す。

- 涙の輝きをプラス:一部の動物(犬や馬など)は、涙の潤いが目元にあることでリアルな質感が増す。

- 影とハイライトを活用:目の周りの影を濃淡で描き分けることで、光の当たり方を表現できる。

涙の部分は完全に白抜きするのではなく、微細な鉛筆のタッチで輝きを調整するのがポイントです。あるいは、「練り消しゴム」を練って、先端を鋭くした状態で、涙の光をそっと拭き取る事でも表現できます。

鉛筆画で動物の目をリアルに描くためには、ハイライトの正確な表現、瞳孔と虹彩のディテール(詳細)、まぶたや涙の質感を意識することが重要です。

モノトーンの世界でも、光と影を活かすことで、目に生命感を吹き込むことができます。今回紹介したテクニックを活用し、より感情豊かな動物の目を描いてみてください!

口元・耳・姿勢で変わる表情の描き分けテクニック

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

動物の鉛筆画では、顔のパーツだけでなく、耳や姿勢の微妙な変化によって感情表現が大きく変わります。

特に、口元や耳の向き、体の動きを適切に描くことで、よりリアルな表情を演出できます。

本章では、鉛筆画で動物の感情を豊かに表現するための具体的な描き分けテクニックを解説します。

口元の微妙な変化で喜怒哀楽を表現する

動物の口元は、わずかな動きで感情を大きく変える重要な要素です。鉛筆の濃淡を使い分けることで、表情のニュアンス(微妙な違い)をより豊かにできます。

- リラックスした表情:口角がわずかに上がり、軽く閉じた状態。口元の影を柔らかく描くと自然な印象になる。

- 怒っている表情:歯を見せたり、口角が下がった状態。輪郭を強めに描き、影を濃くすることで険しい表情を強調。

- 驚きや興味を示す表情:口が少し開き、舌や歯が部分的に見える。口の内部に適度なグラデーション(階調)を加えて奥行きを出す。

口元の線を少し変えるだけで、大きく印象が変わるため、実際の動物の写真を観察しながら練習すると効果的です。

耳の向きで動物の心理状態を伝える

動物の耳の動きは、感情表現において非常に重要です。耳の角度や向きを変えることで、警戒心やリラックスした雰囲気を伝えられます。

- 前を向いた耳:興味や警戒心を持っている状態。耳のラインをしっかり描き、輪郭をやや濃くすることで緊張感を演出。

- 後ろに倒れた耳:怒りや不安を感じている状態。耳の輪郭を軽くぼかし、根元に影を入れることで、強張った表情を表現。

- 横に開いた耳:リラックスしたり、眠そうな状態。耳のエッジを柔らかくし、全体のコントラスト(明暗差)を抑えて落ち着いた雰囲気を出す。

動物によって耳の形や動きが異なるため、描きたい動物の特徴をしっかり把握することが重要です。

姿勢の変化で感情を強調する

動物の全体的な姿勢も、感情表現に影響を与えます。特に、鉛筆画ではシルエット(輪郭)のバランスを意識することで、より動きのある表情を演出できます。

- 緊張している姿勢:背筋が伸び、前足に重心がかかっている。体の輪郭をやや強めに描き、陰影をしっかりつけると緊張感が伝わる。

- 安心している姿勢:丸まって寝ていたり、足を崩した状態。輪郭を柔らかくし、影を少なめにすると穏やかな印象になる。

- 警戒している姿勢:首を伸ばし、体がやや前傾。体の筋肉や関節の動きをしっかり捉え、陰影で奥行きを出すとよりリアルになる。

姿勢の変化は、顔の表情と組み合わせることで、より説得力のある作品になります。

鉛筆画で動物の表情を豊かに描くためには、口元の微妙な変化、耳の角度、姿勢のバランスを意識することが重要です。

これらのポイントを押さえることで、単なる静止画ではなく、感情を持った活き活きとした動物の表現が可能になります。

モノトーンの鉛筆画でも、線の強弱や陰影の使い方を工夫すれば、リアルな表情を描き出すことができます。ぜひ、これらのテクニックを活用して、表情豊かな動物画を制作してください!

陰影とハイライトの使い方で表現力を高める!

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では、陰影とハイライトの使い方が作品のクオリティー(質)を大きく左右します。

特に動物の描写では、毛並みの質感や顔の立体感を際立たせるために、陰影とハイライトを適切に使い分けることが重要です。

本章では、鉛筆画の表現力を高めるための具体的なテクニックを解説します。

陰影のグラデーションで立体感を出す

動物の顔や体に立体感を持たせるためには、陰影の濃淡を丁寧にコントロールすることが必要です。

- 光源をよく確認する:光がどの方向からきて、モチーフのどの部分に当たっているかを確認し、影ができている部分を意識する。例えば、右上から光が当たる場合、左下に向かって濃い影を作ると自然な立体感が出る。

- グラデーション(階調)を滑らかにする:影を入れる際には、鉛筆の筆圧を変えながら少しずつ塗り重ねることで、滑らかなトーンの変化を作る。

- 陰影のコントラスト(明暗差)を調整する:顔の立体感を強調するには、最も暗い部分をしっかり濃くし、明るい部分との差をつけることがポイント。

特に動物の頬や鼻周りでは、微妙な陰影の変化がリアルな表情を作る鍵となります。

ハイライトを活かして毛並みの質感を表現する

動物の毛並みは、ハイライトを適切に入れることで柔らかさや艶感を演出できます。

- 練り消しゴムを活用する:練り消しゴムを練って、細くて鋭いマイナスドライバーや千枚通しのような形状にして、毛の流れに沿って「光を抜く」ようにすると、自然なハイライトが生まれる。

- 白抜きのテクニック:細い毛のハイライトを作るには、HB等の鉛筆を軽く優しく縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)で面を埋めた後に、練り消しゴムを細くて鋭いマイナスドライバーや千枚通しのような形状にして、あるいは、ペン型の消しゴムのエッジで削ると効果的。

- 毛の長さや密度によって強弱をつける:短毛の動物はハイライトを少なめに、長毛の動物はハイライトの範囲を広げるとリアルな質感になる。

ハイライトを入れることで、ただの平面的な作品ではなく、光を感じるリアルな仕上がりになります。

部分ごとに陰影とハイライトを使い分ける

動物の異なる部位ごとに、陰影とハイライトの使い方を調整すると、よりリアルな印象を作れます。

- 目:瞳孔の周りは暗くし、ハイライトを入れて輝きを出す。

- 鼻:濃淡の調整で濡れた質感を表現。特に鼻の先端にハイライトを入れると立体感が増す。

- 口元:口の中は暗く、口の縁には光が当たる部分を白く残すと、開閉の動きが強調される。

このように、陰影とハイライトを部位ごとに工夫することで、よりリアルな表現が可能になります。前掲していますが、改めて次の作品を確認してください。

鉛筆画で動物をリアルに描くためには、陰影のグラデーション(階調)、ハイライトの活用、部位ごとの陰影調整が重要です。

モノトーンの世界でも、光と影を適切に使い分けることで、リアルな立体感や質感を表現できます。今回のテクニックを取り入れ、より表現力の高い鉛筆画に挑戦してみましょう!

初心者向け!簡単な練習方法で動物の表情を描くコツ

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

動物の表情を鉛筆画でリアルに描くためには、練習を積み重ねることが極めて重要です。

しかし、初心者の人でも効果的にスキルを向上させるためには、ポイントを押さえた練習方法が必要です。

本章では、鉛筆のみで動物の感情を表現するための簡単な練習方法を紹介します。

基本形を捉えるためのシルエット練習

動物の表情を描く前に、まずはシルエット(輪郭)の練習をしましょう。輪郭をしっかり捉えることで、表情の印象が大きく変わります。

- シンプルな形から始める:円や楕円をベースにして、ざっくりと動物の頭部のバランスを整える。

- 異なる角度で描く:正面・横顔・斜めの3方向からシルエットを描き、表情の変化を理解する。

- 動物ごとの特徴を意識する:犬や猫、馬など、異なる動物の顔の構造を把握し、シルエット(輪郭)の違いを学ぶ。

この練習を繰り返すことで、動物の顔の形を適切に描く力が身につきます。

目・口・耳のパーツごとに表情を研究する

表情を作る上で重要なのが、目・口・耳の動きです。それぞれを個別に練習することで、より豊かな感情表現が可能になります。

- 目の練習:ハイライトの位置を変えて、驚き・優しさ・怒りなどの感情の違いを確認する。

- 口の動きの変化を描く:閉じた口、半開きの口、大きく開いた口など、異なるパターンで練習する。

- 耳の向きを変える:前向き・後ろ向き・横に開いた耳を描き、動物の感情がどのように変わるかを観察する。

部分的な練習を積むことで、より表情豊かな動物画を描けるようになれます。

陰影を使って表情を強調するトレーニング

陰影のつけ方を工夫することで、動物の表情がよりリアルになります。初心者の人は、以下の方法で練習すると効果的です。

- 光源を確認する:一方向からの光を当てて、影ができている場所を意識して描く。

- グラデーション(階調)の練習:薄く描いた部分と濃く描いた部分を滑らかにつなげる練習をする。

- 表情に合わせた影を入れる:笑顔のときは影を柔らかく、怒っているときはコントラスト(明暗差)を強くするなど、感情に応じた陰影をつける。

陰影のコントロールができるようになると、鉛筆画でも奥行きとリアリティー(現実性)のある動物の表情を描けるようになれます。

初心者の人が動物の表情を描くためには、シルエットの練習、パーツごとの描写研究、陰影のトレーニングの3つのステップが重要です。

特に、鉛筆の濃淡や陰影を上手に活かすことで、モノトーンの世界でも感情豊かな表現が可能になります。

まずは基本から練習を始め、徐々に表情の描き分けをマスターしていきましょう!

鉛筆画で動物の表情をリアルに描く!総まとめ

心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で動物の表情を豊かに表現するためには、細部へのこだわりと陰影の工夫が不可欠です。

以下に、初心者の人でも実践しやすいポイントをまとめましたので、ぜひ活用してください。

動物の表情を豊かに描くための基本ポイント

目の輝きを正確に描く

- ハイライトの位置を意識し、目の奥行きを出す。

- 瞳孔と虹彩の濃淡を調整し、リアルな輝きを演出。

口元・耳・姿勢の微妙な変化を描き分ける

- 口角の向きや口の開き具合で、喜怒哀楽を表現。

- 耳の角度や動きで警戒・リラックスなどの感情を伝える。

- 姿勢の変化で、緊張感や安心感を演出。

陰影とハイライトで立体感を強調する

- 光源を確認及び意識して、陰影の濃淡をコントロール。

- 練り消しゴムやペン型消しゴムを使ってハイライトを入れ、毛並みの質感を表現。

- 目・鼻・口元の影のつけ方を変え、自然な表情を作る。

初心者向け!効果的な練習方法

- シルエット(輪郭)を描く練習:円や楕円を使い、ざっくりとした動物の基本形をつかむ。

- パーツごとの研究:目・口・耳を個別に練習し、表情の違いを学ぶ。

- 陰影のトレーニング:グラデーション(階調)を滑らかに描く練習を積み、立体感を出す。

リアルな動物の表情を描くコツ

動物の鉛筆画をよりリアルに描くためには、目の輝き・口元と耳の動き・姿勢のバランス・陰影の工夫を意識することが重要です。以下のポイントを押さえて、練習を重ねましょう。

- 光と影を適切に使い、立体感を表現する

- 口元や耳の微妙な変化を観察し、感情を描き分ける

- 陰影のグラデーション(階調)をコントロールし、質感を出す

- シルエット(輪郭)やパーツごとの練習を通じて、描写力を向上させる

これらのテクニックを活かせば、鉛筆だけでもリアルな動物の表情を表現できます。試行錯誤しながら、自身の表現スタイルを見つけていきましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

モノトーンの鉛筆画でも、陰影の工夫や細部の描写を活かすことで、感情をしっかりと表現できます。リアルな表情を追求するために、ぜひ実践してみてください!