こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

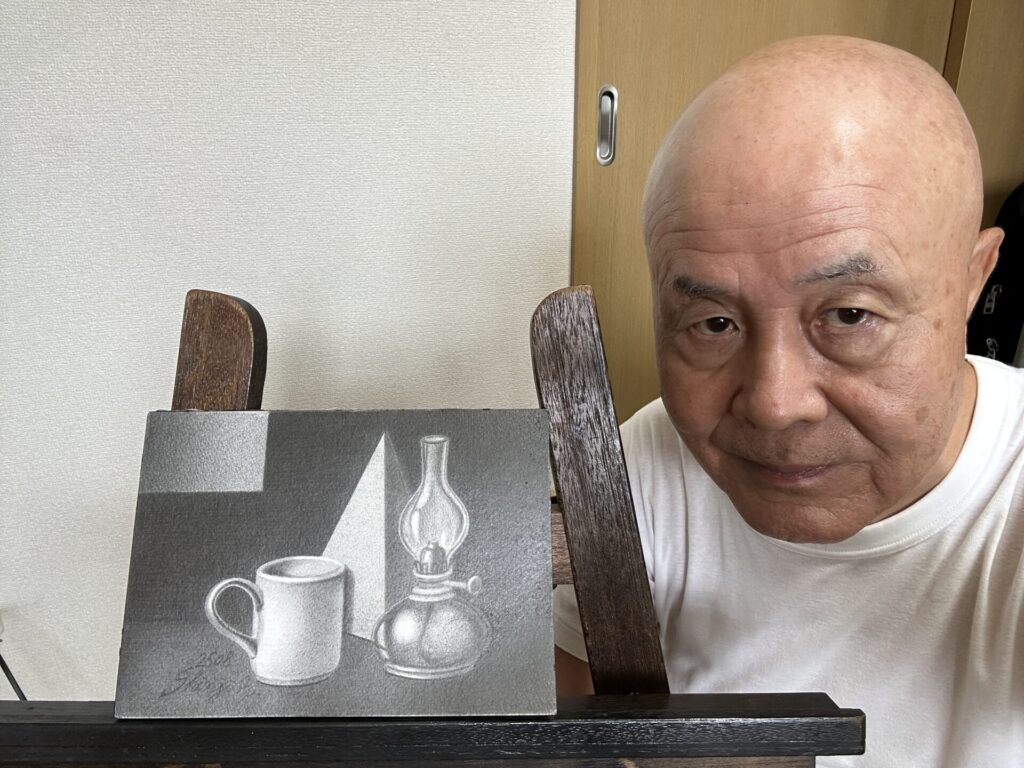

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を仕上げる段階で、どこまで描き込み、どこをあえて描き残すかという判断は、作品全体の印象を大きく左右します。

とくに、余白と空間の使い方は、鉛筆画中級者の人が次のステップへ進むためには、欠かせない要素です。

余白は、単なる空きスペースではなく、モチーフを引き立て、制作画面に呼吸を与える重要な構成要素です。また、空間を意識した配置や描き込みの強弱は、立体感や奥行きの表現を格段に高められます。

この記事では、鉛筆画の仕上げにおいて、余白と空間をどのように活用すれば作品の完成度を高められるか、具体的なテクニックやコツをご紹介しましょう。

それでは、早速どうぞ!

余白の役割を理解する

余白は、鉛筆画において単なる空きスペースではなく、構図全体を引き締める大切な要素です。

描き込みの多さや細密さだけが、作品の完成度を決めるのではなく、余白をどう扱うかによって観てくださる人の印象は大きく変わります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、余白を効果的に用いることが「描きすぎ」を避け、画面に洗練された印象を与える鍵となるのです。次の作品も参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、余白の役割を整理して、その具体的な活かし方を見ていきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

視線を導く余白の使い方

余白は、視線を自然にモチーフへ導く働きを持ちます。モチーフの周囲に、適度な余白を設けることで、観てくださる人は無意識のうちに焦点へと視線を運びます。

逆に、余白を詰めすぎると窮屈さが生まれ、観てくださる人は落ち着かない印象を受けるのです。

したがって、余白は「静けさ」を保ちながら、視線を整理する役割を担っています。次の作品も参照してください。

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白が生む緊張感と安定感

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白の広さや配置によって、作品全体の印象は変化します。片側に余白を多く取り、モチーフを一方に寄せると緊張感が生まれ、均等に配置すると安定感を感じさせます。

鉛筆画中級者の人は、作品のテーマに応じて、この余白の「質」を選び分けることで表現の幅を広げられるのです。

さらに、余白の形自体を意識して制作すると、空間が単調にならず、画面に動きやリズムを生み出すことができます。

描かないことの勇気

余白を残すことは、「描かない勇気」ともいえます。細部まで描き込むことに集中してしまうと、作品全体が重たくなりがちです。

思い切って背景を抜き、スケッチブックや紙の白さを生かすことで、かえって主題(主役や準主役、以下主題)の存在感が際立ちます。鉛筆画中級者の人は、この引き算の感覚を身につけることが重要点になります。

さらに、あえて描かない部分を残すことで、観てくださる人が想像力を働かせる余地が生まれ、作品に奥行きのある体験を与えることにもつながるのです。次の作品も参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白をデザインとして捉える

余白は、単なる「余った空間」ではなく、意図的に設計する「デザイン要素」です。

スケッチブックや紙のどこにモチーフを置き、どの範囲を空けるかは構図設計の一部であり、画面全体の印象を左右します。余白を、デザインの一部として扱う習慣を身につけることで、作品の完成度は格段に高まります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、余白を残したときの「静けさ」と描き込みとのバランスを意識することで、作品全体に緩急を生み出せるのです。

余白は視線を整理し、緊張感や安定感をコントロールし、さらには主題を際立たせるための不可欠な要素となります。

鉛筆画中級者の人が、仕上げで余白を意識的に扱えるようになれれば、画面全体に洗練された印象が生まれ、観てくださる人に深い余韻を残す作品へとつながるでしょう。次の作品も参照してください。

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

空間を意識した構図設計

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、空間をどう設計するかは、作品全体の印象を決定づける重要な要素です。

モチーフそのものを、細密に丁寧に描いても、空間の処理が弱ければ平面的で迫力に欠ける仕上がりになってしまいます。

鉛筆画中級者の人が、次の段階へ進むためには、単に「対象を描く」ことから一歩踏み出し、画面全体の空間を意識して構図を組み立てる視点が求められるのです。

本章では、空間をどう生かすかによって、作品の完成度や伝わり方が大きく変化する点について解説します。

近景・中景・遠景(背景)の役割分担

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

空間を考える際に欠かせないのが、近景・中景・遠景(背景)の分け方です。

近景は、「やや薄暗いトーン」を使い、観てくださる人の視線の入り口となって、画面中央部の中景の主題モチーフへ、自然に視線を運ばせる役割を持ちます。

中景は、「薄暗いトーン」を施し、主題モチーフそのものや、補助的要素を配置する中心部分であり、描き込みの度合いによって作品の印象が決まるのです。

鉛筆画では、この中景の最も濃いトーンと、主題の白の「劇的な対比」がドラマを生みます。この劇的な対比によって、主題は「光り輝くほどの効果」を得られます。

そして遠景(背景)には、「淡く徐々に薄れていくトーン」を用います。この部分は、全体を支える舞台であり、描き込み過ぎると主役を奪い、描かなすぎると空虚な印象になりがちです。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

この3層構造を意識して調整することが、奥行きある画面づくりの基本となります。

空間のリズムと間隔

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

空間を、単に「余白」として扱うのではなく、リズムを生む要素として捉えることが大切です。モチーフ同士の間隔や配置のバランスによって、画面に心地よい流れが生まれます。

例えば、密集した部分と、広がりを持たせた部分を組み合わせることで、単調さを防ぎ、視線の動きを自然にコントロールできるのです。

鉛筆画中級者の人は、空間の間隔を「間」として感じ取り、リズムを設計することで、作品に豊かな表情を加えることができます。

制作画面全体を、構図分割線や、斜線、縦横の2分割線をフルに活用して、それらの位置を暗示できるモチーフも配置しながら、尚且つ、空気遠近法なども用いて、制作する意識は欠かせません。

次の画像は、一つの例として、「黄金分割構図基本線」ですが、とくに、交点であるEFIJを主題のモチーフの中心に配置して、制作を進めていきましょう。

-220609-4.png)

この黄金分割とは、画面縦横のサイズに対して、÷1.618で得られた寸法で分割するということです。構図についての詳細は、この記事の最終部分に掲載してありますので、関心のある人は参照してください。^^

観てくださる人の視点を意識する

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

空間設計は、作者の感覚だけでなく、観てくださる人の視線をどう導くかという視点も欠かせません。視線が画面を巡る動きを意識し、余白や配置も使って誘導することで、観てくださる人に自然な体験を提供できます。

例えば、手前の空間を広く取って奥にモチーフを配置すると、視線は奥へと導かれ、奥行きを感じやすくなれるのです。

反対に、中央に主役を置き、周囲の空間の描写を抑えると、視線は一気に中央の主役に集約され、強い印象を与えられます。

空間の使い方で作品の物語性を高める

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

空間の扱いは、単なる構図設計にとどまらず、作品に物語性を与える手段にもなります。

広い空間を背景にした、小さなモチーフは孤独感を表現し、逆に空間を少なくした構成では、緊張感を伝えられるのです。

鉛筆画中級者の人が、空間をテーマに沿って選べるようになれると、作品は単なる鉛筆画を超え、感情や状況を語りかける作品へと進化できます。

空間を意識した構図設計は、画面の奥行きを生み出し、リズムを与え、観てくださる人の視線を導き、さらには作品の物語性をも高められるのです。

鉛筆画中級者の人が、空間を意識できるようになれれば、描写の正確さを超えた「伝わる表現」へと近づけられて、作品の完成度を一段と引き上げることができるでしょう。

光と影が生み出す空間の深み

入り江の夜明け 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、空間をより強く感じさせるために、欠かせないのが光と影の扱いです。

モチーフの形を、適切に捉えるだけでは平面的な印象にとどまりがちですが、光と影を適切に配置することで立体感と奥行きが生まれ、画面に深みを加えられます。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、ただ明暗をつけるのではなく、空間全体を設計する意識で光と影を配置することが、仕上げで作品の完成度を高める大きな要因となるのです。

本章では、光と影がどのように空間を生み出すのかを整理します。

光源を意識した配置

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

光と影の効果を最大限に引き出すには、光源をしっかりと確認及び意識することが基本です。どの方向から光が差し込むかによって、モチーフの立体感は、その影の角度・位置・長さ・濃さによって大きく変化するからです。

光源を明確に確認すれば、影の位置や濃さも自然になり、空間の奥行きを一層際立てられます。逆に、光源が曖昧では、影の描写が不安定になり、画面全体がぼやけた印象になります。

鉛筆画中級者の人は、仕上げの段階で光源の位置を再確認することで、作品に安定感を加えることができるのです。

影の濃淡で空間を分ける

影は、単に暗い部分ではなく、空間を仕切る役割も持っています。例えば手前の影を濃く、奥の影を淡くすることで距離感を表現できます。

影の濃淡を、段階的に変化させることで、画面の前後関係が明確になり、奥行きを感じさせる構図へとつながるのです。次の作品を参照してください。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画中山眞治 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、この影のコントロールによって、空間の広がりを自在に操れるようになれるでしょう。

光と影のコントラストで主題を強調する

強い光と、深い影の対比は、画面にドラマ性を与えてくれます。主題となるモチーフに光を当て、背景や補助的な要素を影に沈めると、視線は自然と主題へと集まります。

仕上げで、コントラスト(明暗差)を意識的に操作することは、主題を明確に伝えるための効果的な手段です。

ただし、コントラストが強すぎると、全体が不自然になりやすいため、空間全体とのバランスを保つことが重要になります。次の作品も参照してください。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

グラデーションで空気感を演出する

光と影の間にあるグラデーション(階調)は、画面に柔らかな空気感を与えてくれます。

急激な明暗の変化ではなく、滑らかな階調を意識することで、モチーフは自然に立体感を帯び、画面全体に落ち着きが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人は、濃淡を丁寧に重ねることで、「光の移ろい」を描き出す練習を積むと、空間表現が一段と豊かになれます。光と影は、単なる明暗表現ではなく、空間を設計するための大切な手段となります。

光源を意識し、影の濃淡で距離感を作り、コントラストで主題を際立たせ、グラデーションで空気感を与えることで、作品はより奥行きのある仕上がりとなるでしょう。次の作品も参照してください。

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、光と影を自在に操れるようになれば、画面の表現力は格段に広がり、観てくださる人に強い印象を残す作品へと近づいていけます。

モチーフと余白のバランスを整える

鉛筆画を仕上げる際に、モチーフそのものの描写に意識が集中しすぎると、余白とのバランスが崩れ、画面全体の調和が損なわれることがあります。

モチーフを魅力的に見せるためには、描き込む部分と余白を残す部分をどう調整するかが重要です。次の作品も参照してください。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、完成度をさらに高めるためには、画面全体を俯瞰しながら余白とモチーフを一体的に捉える視点が欠かせません。

本章では、その具体的な工夫を整理していきます。

主題を際立たせる余白の配置

主題となるモチーフを中心に据えるだけでなく、余白をどう配置するかによって印象は変わくるのです。

モチーフを画面の中央からずらし、片側に余白を広く取ることで、主題がより鮮明に引き立ちます。

余白の使い方次第で、主題は孤立感や緊張感をまとい、観てくださる人の感情を引き出すことが可能になるのです。

鉛筆画中級者の人は、余白を単なる「空き」ではなく、主題を活かすための舞台装置と捉えることが求められます。次の作品も参照してください。

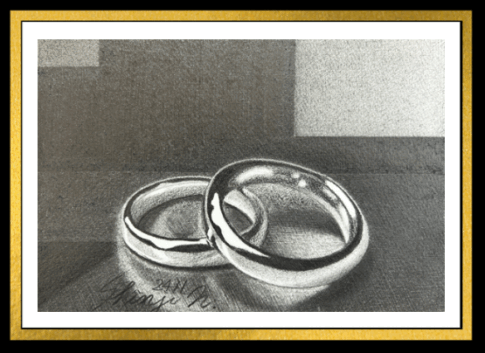

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

この作品は、画面左角の「抜け」よりも、画面右上の「抜け」の方が、大きくて明るいです。絵画の世界では、画面左側は「過去」を、画面右側は「未来」を表しています。

つまり、この作品の意味は、「思いを寄せあう二人が、結婚と明るい未来を展望している幸せな時間」という意味合いを込めて制作しました。

モチーフの大きさと空間の呼吸

第3回個展出品作品 心地よい場所 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフを大きく描けば、迫力は増しますが、余白が少なくなると、窮屈さを感じさせる危険があります。

逆に、小さく描けば余白が広がり、静けさや開放感が表現されます。大きさの調整は、画面全体の呼吸を決める大切な要素です。

仕上げの段階で、モチーフと余白の関係を見直し、画面に自然な呼吸感を与えられる大きさで描くことが、完成度を高める秘訣となります。

複数のモチーフの配置と間隔

静物画や風景画のように、複数のモチーフを描く場合には、それぞれの間隔をどう取るかで余白の性質は変わります。

モチーフ同士が詰まりすぎると、画面は雑然とし、広く空けすぎるとまとまりを欠きます。適度な間隔を意識しながら配置することで、余白はモチーフを引き立てる役割を果たすのです。

鉛筆画中級者の人は、モチーフの距離感を調整する訓練を通じて、より調和のとれた構図を組み立てられるようになれるでしょう。

次の作品では、画面左奥のウサギが画面右側のウサギを見る、画面右側のウサギが画面中央手前のウサギを見る、画面中央手前のウサギは我々を観るという構図です。人物画でも使えますので、記憶しておきましょう。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

最後の仕上げで余白を見直す

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治 鉛筆画 中山眞治

制作を終えたあとに、全体を見直すと、思った以上に余白の扱いが不均衡になっていることがあります。完成直前に、不要な部分を描き足すのではなく、余白をどう活かすかを再点検することが大切です。

スケッチブックや紙の白をそのまま残すことで、充分に美しい効果が得られる場合も多く、あえて手を加えない選択が作品に洗練を与えることもあります。

モチーフと余白のバランスは鉛筆画の印象を大きく左右するのです。

主題を引き立てる配置、大きさと呼吸の調整、複数モチーフ間の距離感、最後の仕上げでの余白の見直し、これらを意識することで作品は一層完成度を増します。

鉛筆画中級者の人は、余白とモチーフを対等に扱う視点を持つことで、画面に緊張と調和を同時に宿すことができるでしょう。

仕上げ段階で意識すべき余白と空間の調和

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の仕上げでは、細部の描写に集中するあまり、余白や空間の扱いが軽視されがちです。しかし、完成度を大きく左右するのは、むしろこの余白と空間の調和です。

描き込みと、描き残しのバランスをどのように調整するかによって、画面の緊張感や安定感、さらには観てくださる人の受け取る印象までが変わります。

鉛筆画中級者の人は、仕上げの段階にこそ全体を見直し、余白と空間をどう整えるかを冷静に判断する必要があるのです。

本章では、調和を生み出す具体的な考え方を解説します。

描き込みと余白の対比を整理する

描き込みを増やすほどに、作品は情報量を増しますが、同時に重さや密度が偏る危険もあります。そこで重要になるのが余白の存在です。

描き込んだ部分と、余白の対比を整理することで、画面全体が引き締まり、視覚的な呼吸が生まれます。

例えば、主題や周辺を詳細に描き込み、背景は余白を残すことで、焦点が明確になり、全体に洗練された印象が与えられるのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

空間の均衡と不均衡を意識する

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

制作画面は、必ずしも均等に整える必要はありません。むしろ意図的に不均衡を取り入れることで、動きや緊張感が生まれます。

片側に余白を広く取り、反対側にモチーフを寄せる構成は、視線を動かしながら画面全体を探索させる効果を持つのです。

鉛筆画中級者の人は、「整える」と「崩す」を状況に応じて使い分け、空間の均衡と不均衡を自在に操ることが求められます。

スケッチブックや紙の白さを最終要素として活かす

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の特性として、スケッチブックや紙の白さそのものが、大切な表現素材となります。スケッチブックや紙の白を余白として残すか、あるいは淡くトーンを加えるかで、画面の明暗バランスは大きく変わるのです。

仕上げ段階で、スケッチブックや紙の白を「残す勇気」を持つことが、作品に清涼感や透明感を与える要因となります。

鉛筆画中級者の人にとって、スケッチブックや紙の白さを最後の調整手段と意識することは、完成度を高める大きな一歩なのです。

全体を俯瞰して調和を確認する

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの最終段階では、細部よりもまず全体を俯瞰することが欠かせません。

部分的には美しく仕上がっていても、全体で見たときに余白と描き込みのバランスが崩れていれば、完成度は下がってしまうのです。

作品から少し距離を取り、全体を眺めながら調和を確認することで、必要な加筆や省略が冷静に判断できます。

仕上げ段階で意識すべきは、「描き込みと余白の対比」「均衡と不均衡のバランス」「スケッチブックや紙の白さの活用」「全体の俯瞰による調整」という4点です。

鉛筆画中級者の人が、これらを踏まえて作品を仕上げれば、単なる完成ではなく、深い余韻を残す一枚へと昇華させることができるでしょう。

練習課題(3つ)

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

練習課題①

主題モチーフを画面の片側に寄せ、反対側に広い余白を残す構図を試す。

描き込みは、主題のみに集中し、余白部分は完全に残すか、最小限のトーンで抑えることで緊張感と安定感の違いを体感する。

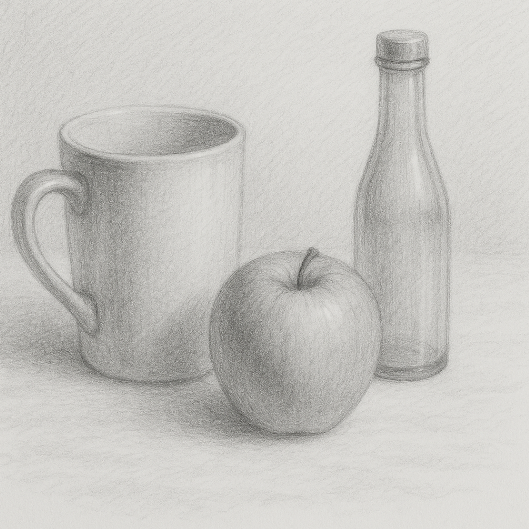

参考画像です

練習課題②

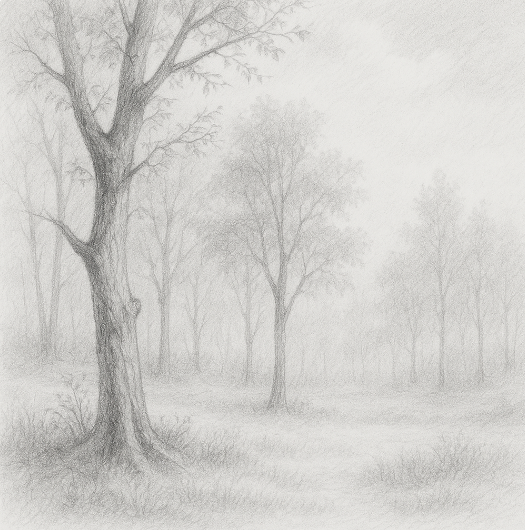

同じモチーフを用いて、近景・中景・遠景(背景)を意識した3層構成を描く。

手前は「やや濃く」、中景は「濃く」、背景は「淡く」処理し、光と影を意識しながら奥行きと空間の広がりを表現する。

参考画像です

練習課題③

複数モチーフを組み合わせ、配置と間隔による空間表現を探る。

間隔を狭めて、詰まった印象の構図と、広く空けて静けさを感じさせる構図の両方を描き比べ、余白の効果を比較する。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、仕上げの段階で意識すべきなのは、単に描写の適切さや細かさではなく、余白と空間をいかに調和させるかという点です。

これまで見てきたように、余白は単なる「空いた部分」ではなく、モチーフを引き立て、画面に呼吸や静けさを与える重要な要素でした。

さらに空間の設計は、近景・中景・遠景(背景)を整理し、奥行きを生み出す仕組みとして欠かせません。そして光と影の扱いは、立体感だけでなく、画面全体に深みや物語性を与える力を持っているのです。

こうした視点を持つことで、鉛筆画中級者の人は、描き込み中心の制作から一歩抜け出し、より洗練された表現へと進むことができます。余白と空間を意識した仕上げは、描きすぎを防ぎ、観てくださる人に余韻を残す余地をつくれます。

モチーフと、余白のバランスを調整することによって、緊張感や安定感を自在にコントロールできるようになり、さらにスケッチブックや紙の白さそのものを、最終的な要素として生かすことも可能です。

部分的な完成度にとどまらず、全体を俯瞰して調和を確認することが、作品を一段階高みへ引き上げる決め手になります。

鉛筆画中級者が、仕上げで余白と空間の活用を実践できれば、作品は単なる鉛筆画から脱却し、感情や雰囲気を伝えられる、芸術性を持つ作品へと昇華できるのです。

最後に、この記事の要点を整理します。

- 余白は視線を導き、緊張感や安定感をコントロールする要素であり、描かない勇気を持つことで主題を際立たせることができる。

- 空間の設計は、近景・中景・遠景(背景)を分け、リズムと間隔を意識することで、画面に奥行きと流れを生む。

- 光と影は、立体感だけでなく物語性を生み出し、グラデーション(階調)によって、空気感を加えることができる。

- モチーフと、余白のバランスを調整することで、画面全体に呼吸を与え、静けさと力強さを両立できる。

- 仕上げの段階では、全体を俯瞰し、描き込みと余白の対比、均衡と不均衡のバランス、スケッチブックや紙の白さの活用を意識することが重要。

これらを意識的に取り入れることで、鉛筆画中級者の人は、仕上げの質を飛躍的に高められて、観てくださる人の心に、深く残る作品を生み出せるようになれるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-5-150x150.png)

-5-485x353.png)

F10-1996☆-2-485x673.png)

描かない部分を恐れず活用することで、作品は単なる鉛筆画を超え、表現としての力強さを持つ作品へ変化していきます。