こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描く際には、モチーフそのものに意識が集中しがちですが、実は枠線の取り方ひとつで作品全体の印象は大きく変化します。

画面の端をどのように設定するかによって、主題(主役や準主役、以下主題)の存在感、余白の広がり、さらには視線の動きまでもが変わり、作品の完成度を左右するのです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、描写力だけでなく「見せ方」を意識することがステップアップにつながります。

この記事では、枠線の基本的な役割や配置の工夫を解説し、構図力を磨くための具体的な練習方法をご紹介しましょう。

それでは、早速どうぞ!

枠線が生み出す画面構成の役割

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を制作する際に、モチーフの描写だけに集中して注力してしまうと、画面全体のまとまりが弱くなることがあります。

その背景には、「枠線の取り方」が大きく関わっており、適切な位置に設定された枠線は視覚的な安定感を生み、作品の印象を決定づけるのです。

本章では、枠線が果たす基本的な役割について整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主題を際立たせる境界

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

枠線は、単なる外枠ではなく、画面の中で主題を引き立てるための舞台装置です。

たとえば、人物や静物を画面いっぱいに配置すると、迫力が生まれますが、余白を適切に残すことで落ち着きと調和が加わります。

主題の周囲に、どれほど余白を確保するかを枠線で決めることにより、観てくださる人の視線は自然と中心へ誘導され、モチーフの存在感が際立つのです。

余白による心理的効果

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

余白は、単なる空白ではなく、画面全体に呼吸を与える大切な要素です。枠線を狭く設定して余白を減らせば密度が高まり、迫力ある印象が強調できます。

逆に、広めの余白を設ければ、静けさや余韻が漂い、観てくださる人に想像の余地を与えられるのです。

鉛筆画中級者の人は、描写力に加えて「描かない部分」の意味を理解することが重要であり、枠線の取り方はその第一歩となります。

視線誘導と構図の安定

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

枠線の位置は、視線の動きにも大きな影響を与えます。左右や上下のバランスが不均等の場合には視線が偏り、画面が不安定に感じられる場合があるのです。

しかし、構図(※)として意図的に偏らせることで、動きや緊張感を演出することも可能です。鉛筆画中級者の人は、このバランスを感覚ではなく、意識的に扱えるようになることが求められます。

枠線を操作して、視線を導く技術は、作品の完成度を一段階引き上げる要素です。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

枠線と物語性の関係

水滴Ⅸ F4 鉛筆画 中山眞治

枠線の取り方は、作品が語る物語性にも直結します。モチーフを枠の端ぎりぎりまで配置すれば「圧迫感」や「切迫感」が生まれ、逆に広い余白を確保すれば「静寂」や「解放感」が伝わるのです。

とくに、風景画などでは、空や地平線の割合を枠線でどのように、あなた自身が切り取るかによって、観てくださる人の感情に大きな違いが生じます。

このように、枠線は単なる形式的な線ではなく、表現の根幹に関わる重要な要素なのです。

以上のように、枠線は主題の存在感を高め、余白の効果を整え、視線を誘導し、作品の物語性を支える重要な役割を果たします。

鉛筆画中級者の人は、描写技術の向上だけでなく、画面をどのように切り取るかという意識を持つことが必要です。

枠線配置が与える印象の違い

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフを描いた場合であっても、枠線の配置によって、作品の印象は大きく変化します。

これは単に余白の量だけではなく、画面の切り取り方そのものが、観てくださる人の心理に作用するためです。

鉛筆画中級者の人は、この効果を意識して構図を設計することで、より自在に表現の幅を広げることができます。

本章では、代表的な枠線の配置による印象の違いを解説しましょう。

枠線を狭めた場合

あのね…。 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフに対して、枠線を狭く設定すると、画面全体が凝縮され、迫力や緊張感が生まれます。

たとえば、花瓶や人物をぎりぎりまで画面に収めれば、存在感が強調される一方で、観てくださる人に圧迫感を与えることもあるのです。

この配置は、ドラマチックな効果を狙う場合に有効であり、作品に強い印象を与えたい場面に適しています。

枠線を広めた場合

逆に、モチーフに対して広い余白を設けると、静けさや余裕が感じられます。

風景の一部や小物を、あえて広い空間の中に置くことで、観てくださる人に余韻や解放感を伝えることができるのです。次の作品を参照してください。

旅立ちの詩Ⅰ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、描く対象だけでなく「描かない部分」に意味を込めることを学ぶべきであり、この余白の操作が成熟した表現へとつながります。

枠線を偏らせた場合

第3回個展出品作品 憤怒の猛牛 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフを左右や上下どちらかに寄せると、画面に動きや緊張感が生じてくるのです。

たとえば、人物を右端に寄せると、左側の空間が「視線の余白」として働き、視線が動く方向性を強調します。

逆に、中央から外すことで、わずかな不安定さが観てくださる人の心を揺さぶり、物語的な効果を与えることも可能です。

偏りは、不自然さにつながる危険もありますが、意図的に用いることで作品に独自性を加えることができます。

尚、この場合に、モチーフを中央から移動させる際の構図の扱いを学ぶことで、より、観てくださる人を魅了する作品に仕上げることができるのです。

枠線の対称性と安定感

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

中央にモチーフを配置し、枠線を均等に設定すると安定感が得られます。この配置は静物や建築物など、形の正確さや秩序を伝えたい場合に効果があります。

ただし、安定感は時に単調さにもつながるため、背景のトーンや小物の配置で変化を加える工夫が必要です。

鉛筆画中級者の人は、安定感と単調さの違いを見極めながら、使い分けることが求められます。

枠線の配置は、狭めることで迫力を、広げることで静けさを、偏らせることで動きを、中央で整えることで安定感を生み出します。これらは単なる見た目の違いではなく、観てくださる人の感情や印象を直接操作する要素です。

もっと言えば、元々あるスケッチブックや紙の枠の中をどう描いて行こうかということではなく、あなたが描こうとしている制作対象を制作に入る前に、構図の位置を存分に活用して、モチーフをどのように配置するかを考えるということになります。

風景画であれば、どのような視点で、どの部分を強調して描くかについては、行き当たりばったりではなくて、事前にあなたの「視点」をどのように据えて描くかを、検討することが必要です。

鉛筆画中級者の人は、モチーフの描写と同じくらい、枠線の位置を意識的に決定することが重要です。枠線を効果的に使い分けることで、作品の完成度と個性を大きく高めることができます。

枠線とモチーフ配置の関係性

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く際に、モチーフそのものの描写に気を取られすぎると、全体の画面構成が単調になりがちです。

そこで重要になるのが、枠線とモチーフ配置の関係です。枠線は単なる外枠ではなく、モチーフの位置を規定する目安であり、構図全体をコントロールする力を持っています。

本章では、鉛筆画中級者の人にとっては、この関係を理解することが、より完成度の高い作品を描くための大切な鍵となる点について解説します。

枠線と中央配置の安定感

境内にてⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフを画面中央に置き、枠線を均等に取ると、強い安定感が生まれます。

この配置は、制作対象の存在感をストレートに伝えたい場合や、静的で落ち着いた印象を与えたい場合に有効です。

ただし、中央配置は単調に見えることもあるため、背景の濃淡や光と影の差で変化を加える工夫が求められます。

枠線と対角配置の動き

モチーフを対角線に沿って配置すると、画面にダイナミックな動きが生まれます。

たとえば、果物を手前から奥へ対角線に並べると、自然な遠近感と視線の流れが生じ、奥行きのある構図となるのです。

枠線は、その流れを切らずに収めるための器として機能し、観てくださる人の視線を最後まで導く役割を果たします。次の作品を参照してください。

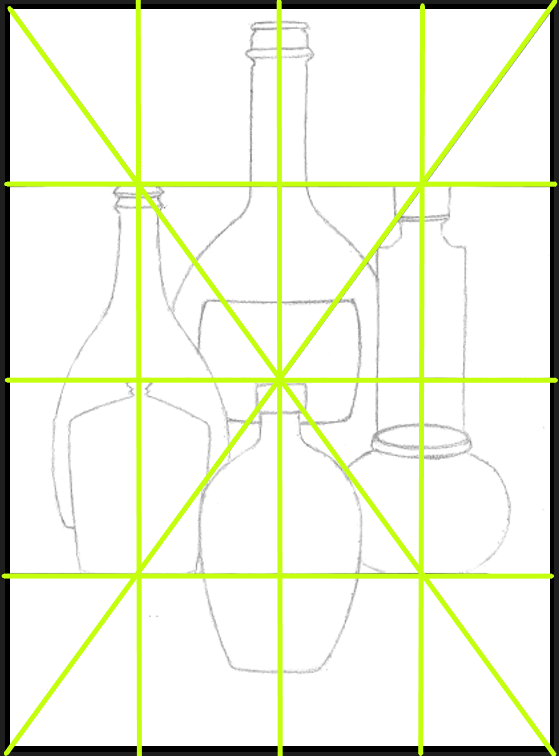

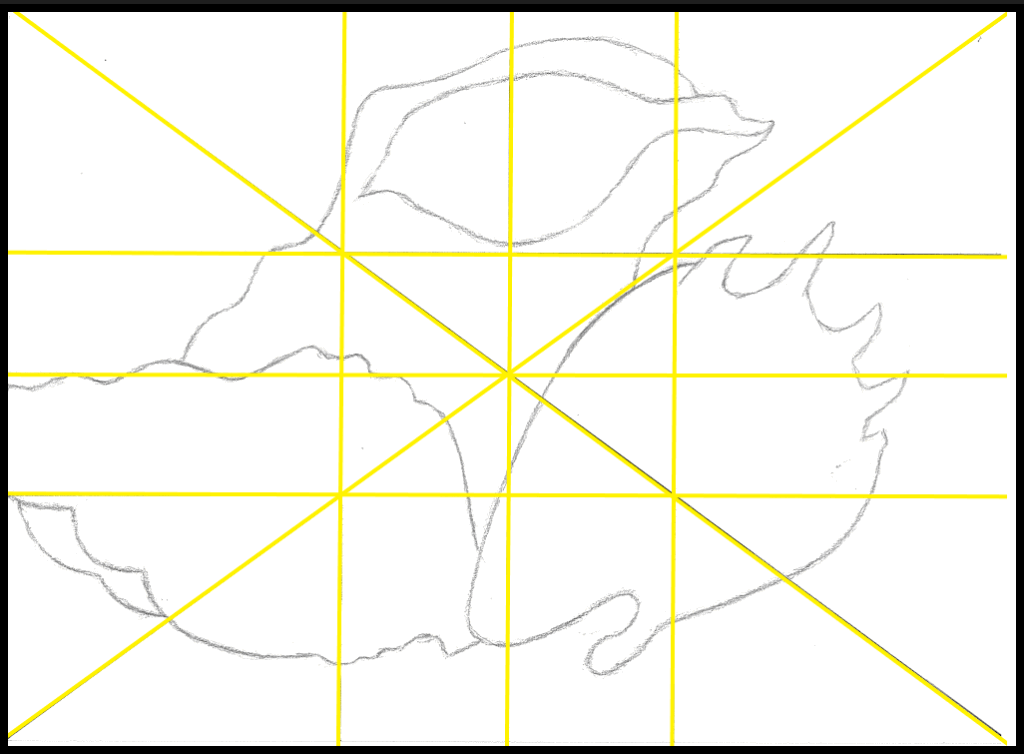

-220608.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

- 紫色の線:画面下左右に、対角線が通っていることを暗示するために、追加したモチーフを表す線。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

枠線と3分割配置のバランス

3分割法は、鉛筆画中級者にとってバランスを学ぶための有効な手段です。画面を縦横に3分割し、その交点や線上にモチーフを配置すると、自然で心地よい安定感が得られます。

枠線は、その基準を明確にする役割を果たし、視線の停留(※)点や流れを調整するのです。

中央から少し外した位置にモチーフを置くことで、安定感と動きを兼ね備えた構図をつくることができます。次の作品を参照してください。

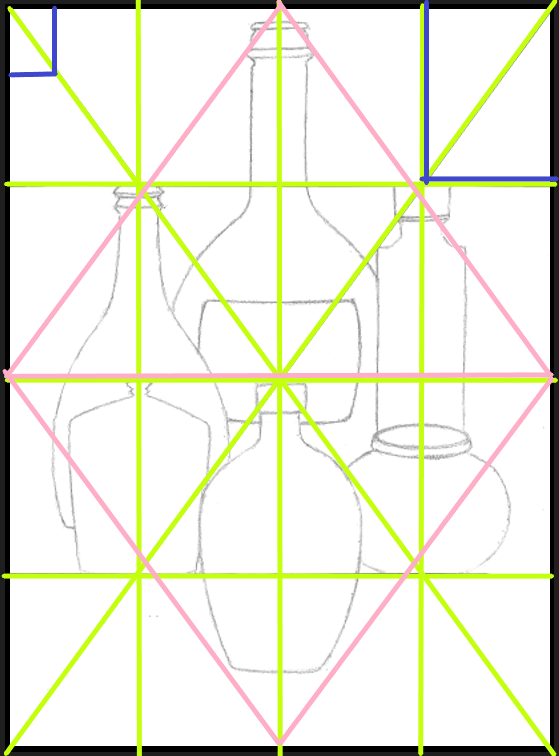

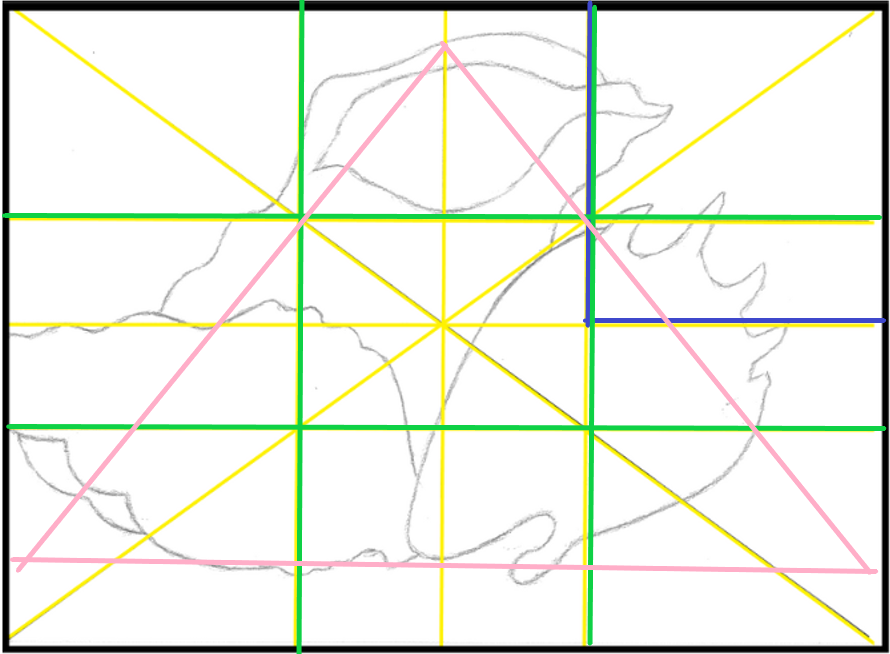

-220609.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:3つのモチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 停留とは、特定の場所で一時的に止まることを指します。

枠線と余白を活かした配置

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフをあえて枠線近くに寄せると、反対側に大きな余白が生まれます。この余白は、観てくださる人に想像の余地を与え、作品に奥行きや余韻をもたらすのです。

小さなモチーフでも、広い余白の中に配置すれば、静謐で印象的な画面に仕上がります。

鉛筆画中級者の人は、この「描かない部分の力」を理解し、枠線と余白の関係を意識的に使い分けることが重要です。

枠線と、モチーフ配置の関係は、安定感、動き、バランス、余白の効果を通じて作品全体の印象を大きく左右します。中央配置は安定を、対角配置は動きを、3分割配置は自然な調和を、余白配置は静けさと余韻を生み出します。

鉛筆画中級者の人は、枠線をただの外枠と捉えるのではなく、モチーフを効果的に配置するための指標として扱うことで、構図力を飛躍的に高めることができるのです。

枠線と視線誘導のテクニック

ノーマ・ジーン 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を観てくださる人は、無意識のうちに画面内を視線でたどりながら、モチーフを理解します。その視線の動きを決める大きな要因のひとつが、枠線の取り方です。

どの位置に余白を残すか、どこでモチーフを切り取るかによって、視線が自然に動くのか、それとも停滞するのかが決まります。

本章では、鉛筆画中級者の人が、この視線誘導を意識することで、より観てくださる人に伝わる作品を描くことが可能になる点について解説します。

枠線による視線の開始点

ノーマ・ジーン 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

画面に入った瞬間、観てくださる人の視線は、最初に目立つ部分へ向かいます。

枠線を活用して、モチーフを端に寄せたり、余白を設けたりすることで、視線の入口をコントロールできるのです。

たとえば、モチーフを左下に配置すると、自然と左から右へ視線が動き、作品全体を追いやすくなります。

枠線と導線の流れ

第3回個展出品作品 パーティーの後でⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

視線は、一度動き始めると、線や形に沿って移動します。枠線は、その導線を補強し、動きをスムーズに保つ役割を持っているのです。

対角線に沿った配置や、モチーフ同士の位置関係に合わせて枠線を調整すると、視線が画面を大きく回遊し、全体を余すことなく観てもらえる構図が完成します。

鉛筆画中級者の人の人は、導線を意図的に設計することが、作品の印象を大きく左右することを理解すべきです。

視線の停留と焦点

パーティーの後でⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

視線が、どこで止まるかを考えることも重要です。枠線で余白を強調すれば、モチーフに自然と焦点が集まるのです。

逆に、枠線を狭めてモチーフを大きく配置すれば、その圧迫感が焦点を強く固定します。

停留点が複数生まれると、視線が分散してしまうため、主題を明確にするための枠線調整が不可欠であり、そのためにも構図の活用が必要になるのです。

視線誘導と物語性

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

視線の動きは、そのまま物語性へとつながります。たとえば、左下から右上へ向かう視線は上昇感や希望を連想させ、右上から左下へ下る視線は沈静や落ち着きを感じさせます。

枠線は、その動きを切り取るための枠組みであり、意図した印象を観てくださる人に伝えるための重要な要素です。

鉛筆画中級者の人は、視線の始まりと終わりを枠線や構図で、どう整えるかを意識することで、表現の幅を広げられます。

枠線は、視線の入口を決め、導線を補強し、焦点を固定し、物語性を方向づける重要な役割を果たします。単にモチーフを収める線ではなく、観てくださる人の視線を導き、意図した印象へと導く装置です。

鉛筆画中級者の人は、枠線を自在に操ることで、観てくださる人に自然で心地よい視線体験を提供し、作品全体の完成度を高めることができます。

枠線が作品完成度に与える影響

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、枠線は単なる形式的な要素ではなく、作品全体の完成度を大きく左右する重要な役割を担います。

モチーフを丁寧に描写していても、枠線の扱い方が不適切であれば印象は散漫になり、逆に巧みに調整された枠線は、画面全体に統一感をもたらすのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が、この枠線の効果を理解することで、自身の表現をより洗練させることが可能になる点について解説します。

枠線と構図の統一感

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

作品を、ひとつの世界として成立させるためには、構図全体に統一感が必要です。

枠線は、その枠組みを決定づける役割を果たし、モチーフや背景の要素をひとつにまとめます。

たとえば、複数のモチーフを描く場合でも、枠線を整えることで全体の調和が生まれ、バラバラな印象を防ぐことができるのです。

枠線と仕上げの印象

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

完成した鉛筆画において、枠線の有無や取り方は、仕上がりの印象を大きく左右します。軽く鉛筆で縁を示すだけでも、作品に落ち着きが加わり、展示に適した完成度が生まれます。

逆に、枠線が雑であれば、描写が優れていても未完成な印象を与えてしまいます。鉛筆画中級者の人は、作品を仕上げる際に必ず枠線を意識的に確認すべきです。

枠線と作品サイズの関係

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

枠線は、作品の大きさや見え方にも関わります。小さなモチーフを、広い余白に配置する場合には、枠線を適切に設定することで、画面の広がりが強調できます。

逆に、大きなモチーフを収める場合には、狭い枠線によって迫力を出すことができるのです。

このように、枠線の幅や位置は、作品のサイズ感やスケール感をコントロールする手段となります。

枠線と観てくださる人の印象操作

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

最終的に枠線の効果は、観てくださる人の印象に直結します。

安定感のある枠線は安心感を、動きのある枠線は緊張感を与えます。さらに、余白を強調した枠線は静けさを生み、狭い枠線は迫力を与えられるのです。

これらを意図的に操作することで、作品をただ「適切(正確)に描いたもの」から「感情を伝える表現」へと高めることができます。

枠線は構図を統一し、仕上げの完成度を高め、作品のサイズ感を調整し、観てくださる人の印象を操作する重要な要素です。鉛筆画中級者の人は、描写力に加えてこの枠線の効果を理解し、意識的に扱うことで表現の幅を広げられるのです。

枠線を工夫することは、作品を一段階上の完成度へ導くための必須条件といえるでしょう。

練習課題(3つ)

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

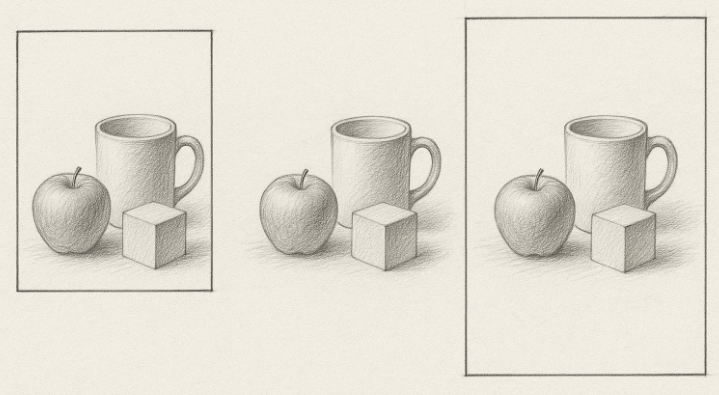

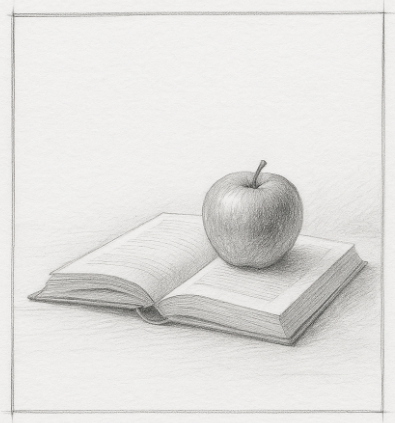

枠線を変えて同じモチーフを描く練習

ひとつのモチーフ(例えばリンゴやカップ)を用意し、枠線を狭く取った場合・広く取った場合・中央配置にした場合の3種類を描き比べます。

モチーフ自体は同じでも、画面の印象が大きく変わることを確認することが目的です。

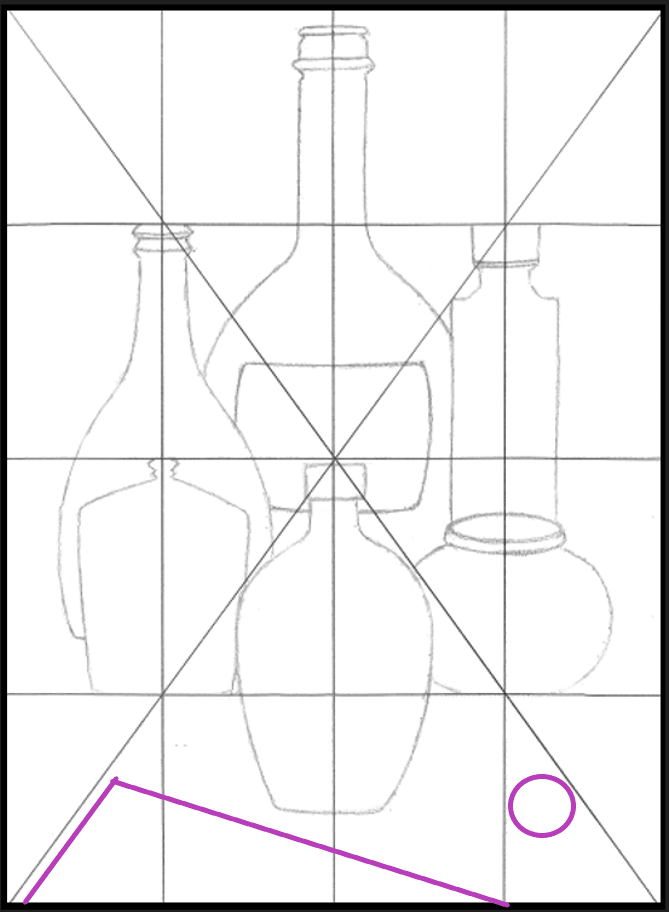

参考画像です

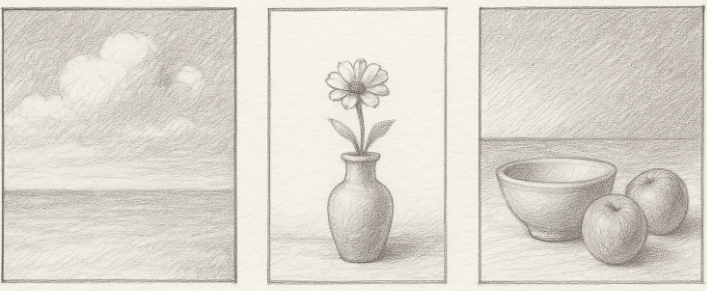

枠線と偏り配置を組み合わせる練習

静物(本と果物など)を用意し、枠線の端に寄せて描いてみます。片側に余白を大きく残すことで、視線の動きやバランスの変化を体感できます。

偏らせる配置がもたらす動きや緊張感を実感し、どの程度の余白が効果的かを試すことが大切です。

参考画像です

枠線を活用した物語性の演出練習

風景や小物の組み合わせを題材にし、枠線で切り取り方を変えて描きます。たとえば、風景なら地平線を高めに配置する場合と低めに配置する場合で印象がどう変わるかを確認します。

小物なら、花瓶や器を枠線ぎりぎりに寄せたり余白を広く取ったりして、作品が伝える空気感の違いを研究しましょう。

参考画像です

まとめ

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における枠線は、単なる外枠ではなく、画面全体の印象や完成度を決定づける大切な要素です。

描写力に、自信を持ち始めた鉛筆画中級者の人こそ、この枠線の効果を意識的に扱うことで、作品の質を一段階高めることができます。

この記事で解説しましたポイントは、以下の通りです。

- 枠線は、主題を引き立てる舞台装置であり、余白の量をコントロールすることで存在感を強調できる。

- 狭い枠線は迫力や緊張感を、広い枠線は静けさや余韻を、偏った枠線は動きを、均等な枠線は安定感を与える。

- 枠線と、モチーフ配置の関係を理解することで、中央配置の安定、対角配置の動き、3分割配置の調和、余白配置の静けさといった効果を自在に操れる。

- 枠線は、視線誘導の起点となり、導線を整え、焦点を固定し、物語性を方向づける働きを持つ。

- 枠線は、構図全体を統一し、仕上げの完成度を高め、作品サイズの印象を調整し、観てくださる人の感情を操作する。

これらの点からも分かるように、枠線の取り方は単なる形式的な処理ではなく、表現の根幹に関わる設計です。

鉛筆画中級者の人が、この意識を持って取り組むと、描写だけでは到達できない「見せ方の力」を養うことができます。

とくに、同じモチーフを異なる枠線で描き比べる練習は、視覚的効果を体感できる最も実践的な方法です。

さらに、作品を展示する際にも、枠線の存在は重要です。狭い枠線で迫力を出した作品と、広い枠線で余韻を残した作品では、並べて飾ったときの印象がまったく異なります。

つまり、枠線の工夫は制作段階だけでなく、作品を見せる段階でも効果を発揮するのです。鉛筆画中級者の人は、描写力の強化と並行して「画面をどのように切り取るか」という意識を常に持つことが求められます。

枠線を適切に扱うことは、観てくださる人に安定感や緊張感、静けさや迫力を伝える力そのものであり、表現者としての自覚を養う第一歩となります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-2019-3.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-485x673.png)

枠線を意図的に操作することで、作品は一層完成度を増し、観てくださる人に強い印象を与えることができます。