こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

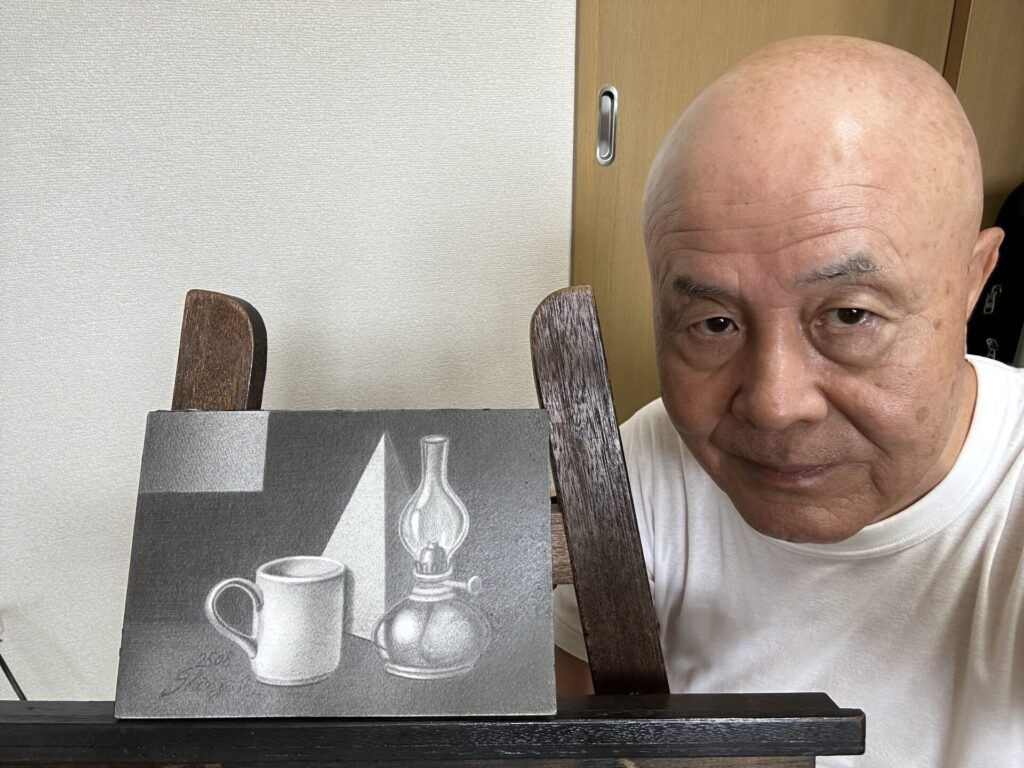

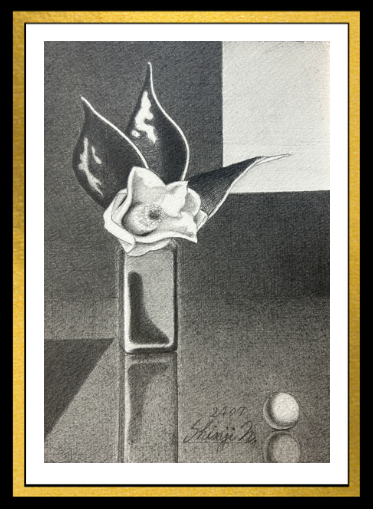

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描いていると、気づかないうちにモチーフのプロポーション(比率)が崩れたり、形が歪んでしまうこともあるでしょう。

とくに、鉛筆画中級者の人になると、描写力が上がる一方で、全体のプロポーション(比率)に狂いが生じやすく、そのまま仕上げてしまうことも少なくないのではありませんか?

そこで役立つのが、描いている途中に行うチェック法です。

この記事では、制作途上におけるプロポーションの狂いを未然に防ぎ、適切な形を保つための実践的な確認方法を解説します。

尚、本文中で、修正ではなく修整という文言を使っている理由は、決してもともとのプロポーションが間違っているということではなく、より形を整えるという意味合いで使っていますのでそのつもりでご覧になってください。^^

それでは、早速見ていきましょう!

プロポーションが狂いやすい理由とその確認の重要性

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の制作を進めていると、気づかないうちに、比率やバランスが崩れてしまうことがあります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、部分的な描写力がついてきた分だけ細部に集中しやすいので、全体の調和を見失う傾向があるのです。

その結果、人物画であれば、主題(主役や準主役、以下主題)の頭が大きすぎたり、脇役などのモチーフの位置がずれていたりといったプロポーションの狂いが生じ、どれほど丁寧に描き込んでも完成度が下がってしまうことにつながります。

本章では、その原因と確認の重要性について具体的に整理しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

視覚の慣れがもたらす錯覚

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

同じ制作対象を長時間見続けると、脳が形の誤りを自然に補正してしまいます。

たとえば、人物画では頭部が少し大きくても気づけずに描き進めてしまったり、静物画では隣のモチーフとの距離感がずれていても、違和感を感じなくなります。これが視覚の慣れによる錯覚です。

慣れを断ち切る工夫をしなければ、プロポーション(比率)の狂いは、見過ごされやすくなってしまいます。

距離を取って全体を確認する

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

至近距離では、部分の情報に偏りがちですが、数歩離れて作品を眺めると全体の比率が鮮明に見えてくるのです。

小さな歪みや、バランスの不自然さは、距離を置くことで初めて明確になります。

鉛筆画中級者の人は、描画の合間に必ず休憩をはさんだり、少し離れた場所から制作画面を点検する必要があり、全体を客観視する習慣を持つことが重要なのです。^^

逆さまにして固定観念を外す

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

作品を上下逆さまにすると、制作対象への先入観が外れ、純粋に形や比率だけを捉えやすくなれます。

人物画の場合の、頭部が大きすぎたり、線の傾きが不自然であったり、といったプロポーションの狂いも浮かび上がってくるのです。

これは特に、人物や複雑な構造のモチーフを描く際に効果的で、鉛筆画中級者の人が無意識に抱く、「こうあるべき」という思い込みを取り払う助けになります。

鏡による左右反転チェック

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鏡に映した作品を見ると、左右が反転して新たな視点が得られます。

これまで自然に見えていた形が、急に歪んで感じられることも多くなり、その瞬間こそが修整すべきポイントです。プロの画家も鏡を用いて、「作品を反転させて」バランスを確認するのを習慣としているのです。

鉛筆画中級者の人も、制作の節目で鏡を使うことで、視覚の慣れを断ち切り、プロポーション(比率)の精度を高められます。

プロポーションの狂いは、誰にでも起こり得ますが、視覚の慣れを意識して、距離を取る、逆さにする、鏡で反転させるといったチェック法を活用することで、未然に防ぐことが可能なのです。

鏡を使ったプロポーション確認の実践法

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描いている最中に、全体のバランスや比率が崩れていないかを確かめるためには、鏡を使ったチェック方法が非常に有効です。

自身の作品を鏡に映してみると、普段の視点とは左右逆の像として現れるため、慣れによって見落としていた狂いが一気に浮かび上がります。

これは、多くの画家が実践している基本的な方法であり、鉛筆画中級者の人にとっても欠かせない確認手段の一つになるのです。

本章では、鏡チェックの具体的な方法と、注意点について整理します。

鏡に映すことで見える歪み

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鏡に映すことで得られる最大の利点は、普段とは異なる視点から作品を見られることです。

人間の目は、慣れによって誤りを補正してしまうため、自分では自然に見えている形でも、鏡に映すと不自然さが露呈します。

たとえば、人物デッサンでは顔の左右が微妙に違っていたり、体の傾きが極端になっていたりすることがあります。鏡に映した瞬間に強い違和感を覚えた部分こそが、修整すべき箇所なのです。

鏡によるチェックの取り入れ方

誕生2019-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

実際に鏡を使う際には、一定のタイミングで確認する習慣を持つことが大切です。

描き始めから、ある程度形がまとまった段階や、細部を描き込む前などに鏡で全体を反転させて映して、プロポーションの狂いを見つけます。

また、卓上ミラーや手鏡を使えば机の上でも気軽に確認できて、大きな姿見を使えば立ち位置を変えて、客観的に観察することも可能です。重要なのは、一度の確認で安心せず、作業の節目ごとに繰り返すことなのです。

注意すべきポイント

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

ただし、鏡によるチェックを過信しすぎるのも良くありません。鏡に映した像は左右反転しているため、逆に新しい違和感を生むこともあるのです。

見つけたプロポーションの狂いが、本当に修整すべきものかどうかは、元の作品と比較しながら判断する必要があります。

また、鏡に頼りすぎると、観察力の向上を妨げる恐れもあるため、日頃から制作対象を適切に観察する習慣を持つことも欠かせません。鏡はあくまでも補助的な道具であり、最終的な判断力を養うことが重要です。

尚、重要な点として、我々人間の顔は、決して誰しもが「左右対称」なわけではありません。この点も、充分に考慮に入れて制作しましょう。^^

鏡でのチェックを習慣化する効果

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鏡を使った確認を繰り返すうちに、次第に自分の目でも狂いを発見できるようになれるのです。

鏡で気づいた歪みを、修整する経験を積み重ねることで、観察力が強化され、描いている最中でも、「この部分はやや傾いているかもしれない」と直感的に気づけるようになれます。

これは、鉛筆画中級者の人が、一歩進んで上級者へと成長する過程において、大きな助けとなる要素です。

鏡を使ったプロポーションの確認は、慣れによる錯覚を打ち破り、客観的に作品を見直すための効果的な方法です。ただし、過信せず適切に活用することで、より精度の高い修整が可能になります。

鉛筆画中級者の人は、鏡をチェックの補助道具として取り入れながら、最終的には自分の観察眼を鍛えていくことが求められるのです。

プロポーションの狂いを防ぐための日常的なチェック習慣

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を安定して描くためには、描画中の工夫だけでなく、日常的に取り入れられるチェック習慣を持つことも重要になります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、技術が向上するにつれて描写そのものに集中しすぎる傾向があり、全体を客観的に見直す習慣がおろそかになりがちです。

本章では、プロポーションの狂いを未然に防ぐために役立つ、日常的な確認の工夫を紹介します。

定期的に作品を離れて観察する

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

長時間イーゼルや机に向かっていると、視点が固定されてしまい、プロポーションの狂いに気づけにくくなります。

そのため、一定時間ごとに椅子から立ち上がり、数歩離れた位置から作品を眺める習慣を持つと効果的です。

近距離では、見落としていた形の歪みや比率の不自然さが、少し距離を取るだけで明確に見えてきます。

これを習慣にすれば、細部にとらわれず全体のバランスを、常に意識できるようになるのです。

また、この「点検のタイミング」は、とくに制作当初での「全体の輪郭を取った後」などでは必ず行うべきであり、その後も、制作の節目節目で実行することで、大きな修整をするような余分なロスを防げます。^^

制作の途中で写真を撮って確認する

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

スマートフォンで、作品を撮影して確認するのも有効な方法です。画面越しに見ると、実物とは異なる縮小された視点で全体を捉えられるため、プロポーションの狂いに気づきやすくなれます。

また、撮影した画像を左右反転して表示すれば、鏡を使ったときと同じ効果を得られるのです。

日常的に、この方法を取り入れることで、客観的に自身の作品を観察する目を養うことができます。

描き直しを前提に軽い線で進める

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

プロポーション(比率)を修整しやすくするためには、序盤で濃い線を描かず、軽い線で全体の構造を確認しながら描き進める習慣を持つことが重要です。

プロポーションの狂いが見つかったときに、すぐ修整できる状態を保つことで、無駄な描き直しを減らし、効率よく形を整えることができます。

鉛筆画中級者の人は、描写力が増しているので、つい初期段階から線を強調しがちですが、あえて軽く描くことでチェックの余地を残すことが大切です。それによって、余分な回り道を防げます。

制作ごとに振り返りを行う

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

作品一枚を描き終えた後に振り返る習慣も、次回以降の狂いを防ぐ大きな助けになります。

完成後に鏡で確認したり、撮影した画像を見直すことで、どこにプロポーションの狂いが出やすいかを客観的に把握できるのです。

その傾向を理解できれば、次の制作では注意すべきポイントが明確になり、同じ誤りを繰り返さなくなれます。

習慣的な振り返りは、観察力と判断力を強化する学習の機会でもあるので、プロポーションの狂いを防ぐためには制作途中だけでなく、日常的なチェック習慣を持つことが不可欠です。

距離を取って観察する、写真に撮って反転して見る、軽い線で調整可能に描く、制作後に振り返るといった工夫を繰り返すことで、徐々に客観的に歪みを捉える力が養われます。

鉛筆画中級者の人は、こうした習慣を積み重ねることで、安定して適切なプロポーションを保ちながら描けるようになり、より完成度の高い作品を生み出せるのです。

線の描き方と比率感覚を鍛える工夫

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、プロポーション(比率)の狂いを防ぐには、観察方法やチェック習慣だけでなく、日常の描き方そのものに工夫を取り入れることも重要です。

とくに、鉛筆画中級者の人は、細部を正確に描こうとする意識が強くなる一方で、線の描き方や比率の取り方が曖昧になってしまうと、全体のバランスが崩れてしまいます。

本章では、線の描き方や比率感覚を鍛えるための、具体的な方法について解説しましょう。

補助線を使って全体を整理する

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描き始めに基準となる補助線を入れることで、全体のバランスを把握しやすくなれます。

たとえば、人物では頭から足までを縦に一本のラインで捉え、主要なパーツの位置を横線で区切ると、比率が整いやすくなるのです。

静物画でも、机や床の水平線を意識して描くことで、モチーフの配置が安定し、補助線を使う習慣を持てば、全体像を見失うリスクが減り、適切なプロポーションを維持できます。

プロポーション(比率)を数値的に計測する

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

目分量に頼らず、制作対象の縦横比を、数値的に確認する練習も効果的です。鉛筆を垂直に持ち、制作対象の高さや幅を測り、それを基準に他の部分との比率を割り出します。

たとえば、頭の大きさが体全体の何分の一かを意識することで、描きながらズレを修整できるのです。

この方法は、最初は時間がかかりますが、繰り返すことで感覚的に比率を捉える力が養われ、自然と適切さが増していきます。

大まかな形を捉えてから細部に移る

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描き始めから、いきなり目や口などの細部に入り込んでしまうと、全体の比率を後から合わせにくくなります。まずは、大まかな輪郭や主要な形を軽い線で捉え、そこに細部を重ねていく流れを習慣化することが大切です。

大枠を整えた段階で、プロポーションの狂いに気づければ修整も容易であり、無駄な後戻りを防げます。

鉛筆画中級者の人が陥りやすい、「描き込み先行」を避けるためにも、全体から部分へ進む描き方を徹底することが重要です。

描線の強弱で確認をしやすくする

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

序盤は、軽い線で大枠を描き、比率が適切に取れているかを確認しながら進めると、効果的です。

強い線を、早い段階で描いてしまうと修整が難しくなり、プロポーションの狂いをそのまま残してしまう危険性があります。逆に、軽い線であれば簡単に調整できるため、修整を恐れず進められます。

最終段階で、必要な線だけを強調すれば、形も整い、仕上がりに安定感が生まれます。線の捉え方や比率感覚を意識することは、プロポーション(比率)の狂いを防ぐうえで欠かせません。

補助線を用いて全体を整理する、数値的に比率を計測する、大枠から細部に進む、序盤は軽い線で進めるといった工夫を積み重ねれば、自然と適切なプロポーションを描ける力が身につきます。

鉛筆画中級者の人は、これらを日常の制作過程に取り入れることで、安定した作品作りへとつながるでしょう。

プロポーションの修整を実践する段階的アプローチ

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

プロポーション(比率)の狂いに気づいたときに、どのように修整を進めるかは、鉛筆画中級者の人にとって大きな課題でしょう。

単に気づくだけではなく、具体的な手順を踏んで整えていくことが、完成度を高めるために欠かせません。

本章では、狂いを発見した後の修整について、段階的に進められる方法を紹介します。

プロポーションの狂いの箇所を明確に特定する

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

修整の第一歩は、プロポーションの狂いがどこで生じているのかを明確にすることです。

人物画であれば、頭部の大きさ、手足の長さ、あるいは静物画であれば、静物同士の距離感など、具体的に箇所を指摘できるようにします。

全体を漠然と、「歪んでいる」と感じるだけでは修整が進まず、迷いが生じます。鏡や写真を使い、客観的に問題箇所を把握することが重要です。

筆者の場合には、定規を使って測定することもあります。その際には、描こうとしているモチーフへ縦に中心線を入れて、測るとわかりやすいのです。

もっと言えば、中心線から見て、よく描けている側の輪郭と中心線までの距離を測り、うまく描けていない側の部分に優しく軽い点を打ち、それをうまく描けていない側の上から下まで行った後で、全部繋げれば描くことができます。

ただし、この描き方は、絵画教室に通っている人は、絶対に教室でやってはいけません。なぜなら、絵画教室の講師の方々は、「フリーハンドによる制作」にこだわっている人が多いからです。

そのようなことを何も考えずに、絵画教室でこの制作方法を行っていたとして、ふと気配に気づいて振り返ったら、「真っ赤な顔をした講師」が立っていたら、怖いですよね。^^

この描き方は、自宅のみで試すことにしましょう。

軽い描線で修整案を描き加える

入り江の夜明け 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

問題箇所を特定できましたら、いきなり濃い線で直すのではなく、軽い線を重ねて修整案を描き込んでいきましょう。

これにより、元の線との比較が容易になり、どの修整が最も自然かを判断できます。軽い線は調整がしやすいため、複数の試行を経て最適な比率を探すことができます。

鉛筆画中級者の人は、ここでの柔軟な対応を習慣化することが大切です。

全体のバランスを見直しながら修整する

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

プロポーションの狂った部分を直すときには、その箇所だけに集中しすぎず、全体のバランスを確認しながら進めることが欠かせません。

たとえば、人物画などでは、顔の中の目の位置を直す場合には、その修整が鼻や口との関係にどう影響するかを同時に見ていく必要があるのです。

静物画でも、一つのモチーフを動かすことで、背景との関係が変わることがあります。修整は、必ず全体の一部として行う意識が重要となります。

完成前に最終確認を徹底する

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

修整を終えた段階で安心せず、仕上げに入る前にもう一度全体を確認します。鏡に映す、距離を取る、逆さまにするなど、これまで紹介しましたチェック方法を総動員して、狂いが残っていないかを点検しましょう。

最終確認で見つかった、小さな歪みを直すことで、完成度が大きく変わります。プロポーション(比率)の修整は、一度で完璧に行えるものではなく、段階を追って繰り返し精度を高めることが大切です。

プロポーションの修整は、「狂いの箇所を特定する」「軽い線で修整案を描く」「全体を見直しながら調整する」「最終確認で仕上げる」、という段階的な流れで進めることで効果を得られます。

鉛筆画中級者の人は、この手順を繰り返すことで、確実にバランスを整える力を養えます。プロポーションの修整は単なる修復作業ではなく、観察力と判断力を高める学習の機会でもあり、次の制作に必ず生かされるのです。

練習課題(3つ)

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

鏡を使った左右反転チェックの練習

自分の描いた人物デッサンや、静物デッサンを鏡に映して確認します。普段の視点では自然に見える形でも、反転すると歪みや傾きが明確に見える部分があります。

その箇所を軽い線で修整案を加え、最適な比率を探す練習を繰り返しましょう。

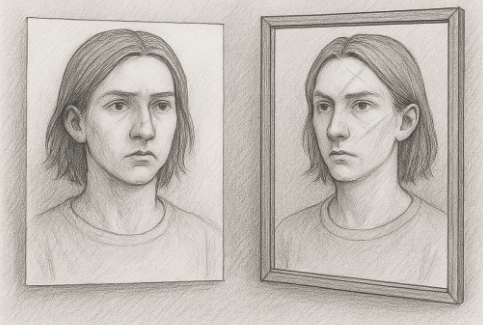

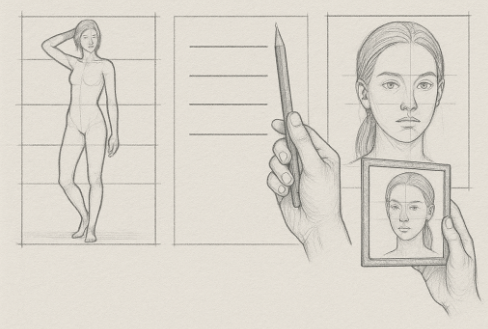

参考画像です

写真撮影による比率確認の練習

制作中の作品をスマートフォンで撮影し、画面越しに全体を確認します。縮小表示によって狂いが見えやすくなり、さらに画像を左右反転して確認することで鏡と同じ効果が得られます。

撮影と修整を繰り返すことで、比率を正確に保つ感覚を身につけましょう。

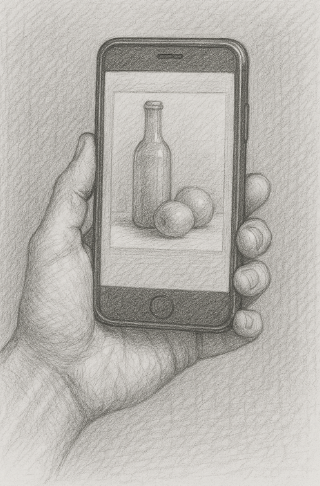

参考画像です

補助線を使った構造整理の練習

人物画であれば、中心線や肩・腰の水平線を、静物の場合には、机や床の基準線をあらかじめ描き入れてから全体を構成します。

描き進めながら補助線に沿って比率をチェックし、プロポーションの狂いを早期に発見して修整します。補助線を活用することで、全体の構造を意識した描き方を習慣化することができるのです。

参考画像です

まとめ文

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

プロポーション(比率)の狂いを防ぐためには、単に技術的に描写を積み重ねるだけでは不充分であり、常に客観的に確認する姿勢が求められます。

この記事でご紹介しました方法や、課題を実践することで、鉛筆画中級者の人は、作品全体の完成度を大きく向上させることができます。以下に要点を整理しましょう。

- 鏡を使った確認の重要性

鏡に映すことで、普段の視点とは左右逆の像が得られ、歪みや傾きが浮き彫りになります。これは慣れによる錯覚を断ち切り、修整すべき部分を明確にする有効な方法です。 - 写真撮影による客観視

スマートフォンで作品を撮影すると、縮小表示によって全体の比率を把握しやすくなります。さらに反転表示を行えば、鏡と同等の効果が得られ、プロポーション(比率)の狂いを見つけやすくなります。この方法は、道具を選ばず簡単に取り入れられるため、日常的な確認法として有効です。 - 補助線による構造的な整理

描き始めに中心線や水平線を入れておくと、描写の途中でも比率を見失いにくくなれます。大まかな構造を整理しながら進めることで、細部に集中しても全体のバランスが崩れにくくなります。 - 修整の段階的アプローチ

プロポーションの狂いを見つけた際には、軽い線で修整案を加え、全体のバランスを見ながら調整し、最終確認を徹底することが大切です。この流れを繰り返すことで、修整の精度が高まり、作品の完成度が飛躍的に向上します。 - 習慣化の効果

これらの方法を一度だけ試すのではなく、日常的に取り入れることが重要です。繰り返すことで観察力と判断力が磨かれ、描いている最中でも、自然と狂いを察知できるようになれます。

鉛筆画中級者の人にとって、プロポーション(比率)の狂いに気づく力を養うことは、技術的成長を加速させる大きなステップなのです。

鏡や写真、補助線といった手法を組み合わせ、プロポーションの狂いを早期に発見し修整する習慣を持てば、安定した構図と比率で描けるようになれます。

それは単に修整の技術にとどまらず、観察眼や表現力の向上へとつながり、次の段階へ進むための確かな基盤となるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1.png)

F10-1996☆-485x673.png)

鉛筆画中級者の人は、細部への集中と全体の確認を両立させ、常に客観的な視点を持つことが求められるので、この姿勢が作品の完成度を大きく左右し、表現の幅を広げる一歩となります。