こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画における構図の魅力は、視点の高さによって大きく変化します。

同じ主題(主役や準主役、以下主題)でも、上から見下ろす構図では、支配的な印象や俯瞰的な広がりが生まれ、下から見上げる構図では迫力や存在感を際立てられるのです。

鉛筆画中級者の人が、作品の完成度を高めるためには、この視点のコントロールが重要な鍵となるでしょう。

この記事では、視点の高さを変化させた際の印象の違いや、効果的な描き分け方、構図設計への応用方法を解説します。

それでは、早速どうぞ!

視点の高さが与える心理的な効果

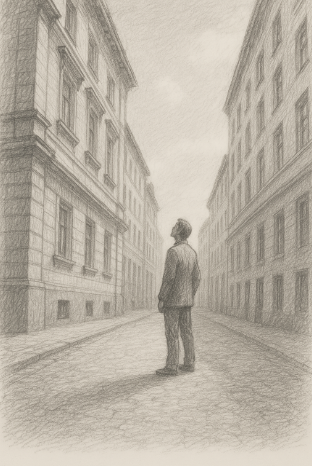

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

作品における視点の高さは、観てくださる人の、感情や受け取る印象を大きく左右する要素です。

鉛筆画中級者の人が、取り扱う構図の幅を広げるには、この視点の高低差を理解し、意図的に描き分けることが欠かせません。

視点の選び方は、モチーフの大きさや配置だけでなく、背景の見せ方、遠近感の演出、さらには物語性にも影響を与えるのです。

本章では、構図の取り扱いの必要性から始めて、視点の高さが生み出す心理的効果を分析し、それぞれの特性と活用のコツを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人が築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

上から見下ろす構図の印象と使い方

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

高い位置からモチーフを見下ろす構図は、全体を俯瞰する視野を持ち、客観的で広がりのある印象を与えられます。

街並みや広場などでは、空間のスケール感を強調しやすく、対象が小さく描かれるため儚さや孤独感も表現できるのです。

高台からの景色に、小さな人影を入れると、時間の流れや静けさが強調できます。描く際には遠景を薄くし、背景を簡略化して奥行きを確保すると、視線誘導が自然になります。

下から見上げる構図の迫力と効果

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

見上げる構図は、対象を大きく力強く見せる効果があります。人物では威厳や存在感、建物や自然物であれば、圧倒的なスケール感を演出できます。

モノトーンでは下部を濃く、上方に向かって明るくするグラデーション(階調)が有効で、視線が自然に上へ導かれるのです。

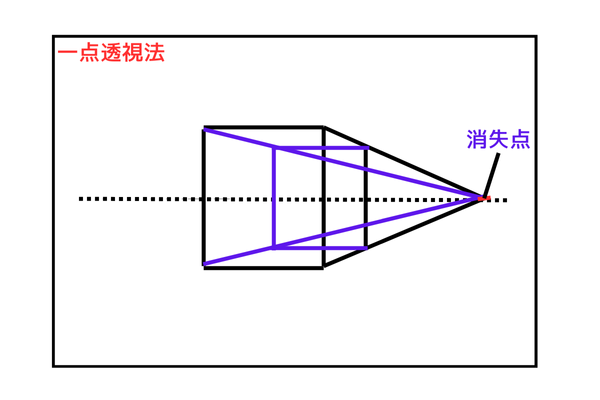

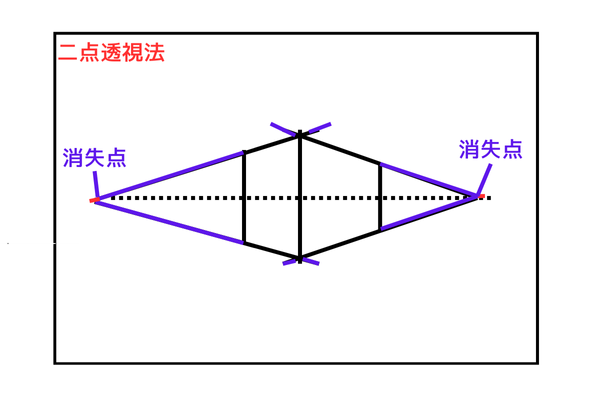

パースライン(消失点に向かって伸びる線)を強調し、陰影の強弱を工夫することで高さと立体感を際立てられます。

水平視点の安定感と物語性

水平視点は、自然で安定感があり、日常的な情景や穏やかな雰囲気に適しています。背景と前景をバランスよく配置できて、調和の取れた画面構成を作りやすいのが特徴です。

また、観てくださる人に安心感を与え、質感表現や細密描写に視線を集める効果もあります。次の作品を参照してください。

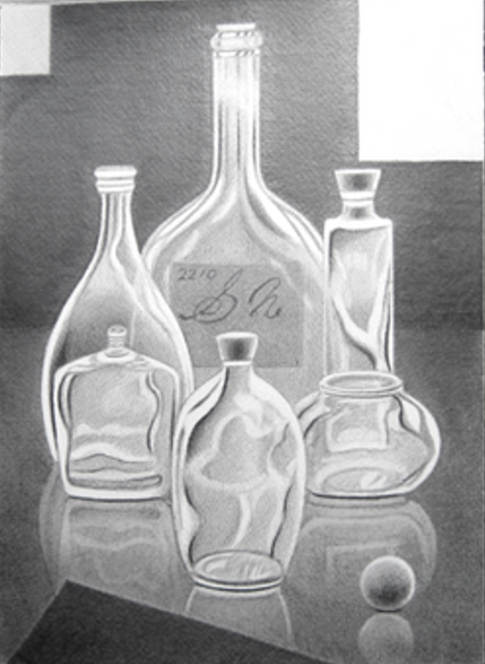

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、この安定感を土台に、一部だけ視点を変えることで、画面に程よい緊張感を加えられるのです。

視点の高さと感情表現の相互作用

迫る危機 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

視点は、感情表現の手段でもあります。高視点は、冷静さや観察的な距離感を、低視点は、没入感や感情の高まりをもたらします。

例えば、雨の日の街を上から描けば俯瞰的な物語性が漂い、同じ場面を見上げる構図であれば雨粒や光の反射が強調されて、臨場感が増すのです。

視点の高さは、第一印象を決める重要な構図要素です。同じモチーフでも、視点の高さを変えることで感情や物語が変化します。

構図と視点の高さを組み合わせた表現法

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品に深みを加えるためには、視点の高さだけでなく、それを活かした構図設計の工夫が欠かせません。

構図と視点を、意図的に組み合わせることで、単なる写実を超えた物語性や感情表現が可能になります。

本章では、代表的な構図と、視点の高さを組み合わせた具体的なアプローチを解説しましょう。

3分割構図と高視点

3分割構図は、画面を縦横に3等分し、交点や分割線上に主題を配置する方法です。

高視点と組み合わせると、主題を上段に置くことで画面全体が広がり、開放感を演出できます。

例えば、高台から見下ろす港の風景では、船や人々を下段に配置し、上部に空や海を広く取ることで、爽快感と空間の奥行きが同時に表現できるのです。次の作品も参照してください。

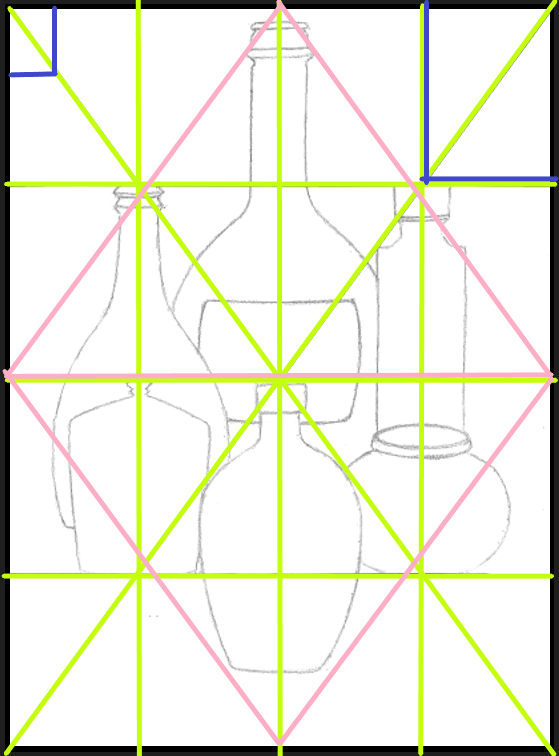

-220609-7.png)

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

対角線構図と低視点

対角線構図は、画面に動きや方向性を生みます。低視点で対角線を用いると、迫力とスピード感が際立ちます。

例えば、街角で人物を下から見上げて描く場合、建物の壁面や道路を対角線に沿わせることで、視線が奥へ引き込まれる構図になるのです。

陰影の方向を合わせることで、さらに立体感と緊張感が増します。次の作品も参照してください。

-220608-3.png)

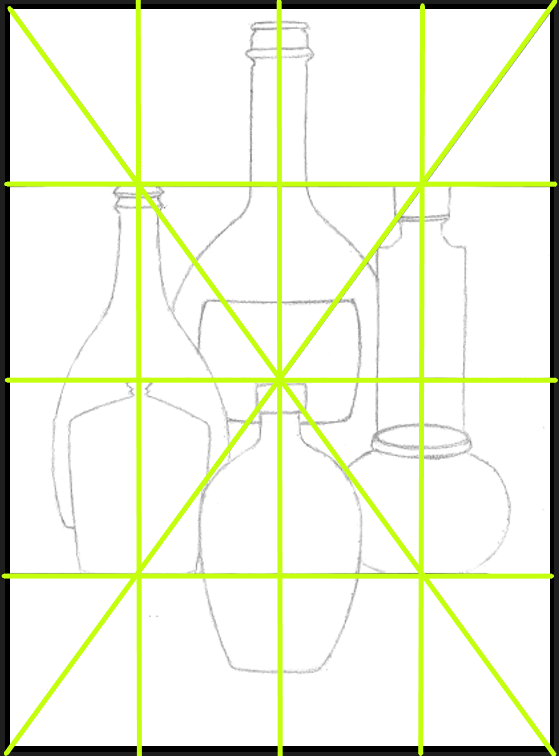

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

紫色線:対角線を暗示するためにモチーフを配置

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

中央構図と水平視点

中央構図は、安定感を重視する構図で、主題を画面中央に配置します。

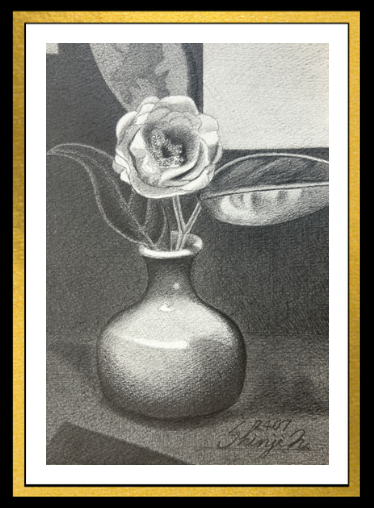

水平視点と組み合わせることで、均整の取れた落ち着いた画面を作れます。例えば静物画で、テーブル上の花瓶を中央に置き、背景を均等に描くと、観てくださる人は自然と対象に注目できるのです。

安定感の中にわずかな背景変化を加えると、単調さを避けられます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

尚、この場合、画面内に無理矢理全体を収めようとせず、はみ出た方が外に向かって広がりを表現できる点を考慮して制作しましょう。

不均衡構図と視点の変化

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

あえてバランスを崩す不均衡構図は、動きや不安定さを演出できます。視点の高さを変えると、この不均衡感を強調できます。

例えば、やや高視点から右下に主題を配置し、左上に広い空間を空けると、視線が自然に動くだけでなく、物語的な余白が生まれるのです。

構図と視点の位置は、互いを補完し合う要素です。どちらか一方だけに意識を置くのではなく、両者のバランスを計画的に整えることで、作品の完成度は飛躍的に高まります。

本制作前に、ラフスケッチで複数の構図パターンと視点を試し、最もテーマに合う組み合わせを選ぶ習慣をつけることが、鉛筆画中級者の人の表現力向上に直結するでしょう。

視点の高さで生まれる奥行きと遠近感の強調法

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

奥行きや遠近感は、鉛筆画において立体感や、空間表現を支える大切な要素です。

視点の高さを変えることで、この奥行きと遠近感をより効果的に強調できます。

鉛筆画中級者の人にとって、視点と描写技法を組み合わせて空間を操ることは、作品の完成度を一段上げるための重要なステップです。

本章では、その具体的な方法と注意点を紹介します。

高視点による広がりの演出

高い位置から描くと、遠景まで見渡せるため、画面全体に広がりが生まれます。

とくに、風景画では、地面や道路や奥へ続くラインが自然と目に入り、観てくださる人の視線が遠くへと引き込まれるのです。

この場合、遠景を淡くぼかし、中景・近景の輪郭や陰影をしっかり描くことで、距離感を明確にできます。

例えば、高台から見た田園風景なら、手前の畑や小道を細かく描き、奥に行くほど情報量を減らすことで空間の奥行きを表現できます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

低視点による迫力と奥行きの増幅

低い位置から描くと、近景の要素が大きく迫り、奥へ向かう遠近感が強調できます。

とくに、建築物や樹木など垂直に伸びるモチーフでは、低視点によるパース(遠近法)の誇張が効果的です。

鉛筆画では、近くの面を濃く太い線で描き、奥へ行くほど線を細く、トーンを薄くすることで、奥行きをさらに際立てることができます。

この描き分けにより、観てくださる人は自分がその場に立って、見上げているような臨場感を味わえるのです。次の作品も参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

水平視点で均整のある奥行きを表現

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

水平視点では、遠近感を自然に表現できて、安定感のある構図を作れます。

例えば、道や川沿いの風景を水平視点で描けば、遠くに行くほど道幅が狭まり、樹木が小さくなる自然なパース(遠近法)が生まれるのです。次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、このとき遠景までの階調を段階的に変え、近景・中景・遠景の明暗差を意識して描くと、奥行きが一層引き立てられます。

尚、上の作品の道路の突き当りは、画面縦の寸法の√2の位置に据えています。つまり、画面縦の寸法に対して、÷1.414で得られた寸法で分割した位置です。

視点変更と、陰影・コントラスト(明暗差)の連動

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

視点の高さを変えると、光の当たり方や陰影の付き方も変化しますので、この効果を活かせられれば、奥行きの説得力が増します。

高視点では上部からの光を意識し、低視点では下方や斜め方向からの光を強調すると、陰影が観てくださる人の注意を奥へ引き込む効果を高められるのです。

また、手前を暗く、奥を明るくするトーンの構成や、その逆の配置も、テーマや雰囲気に応じて使い分けると効果がありますが、具体的には近景を「薄暗く」・中景を「暗く」・遠景を明るく描くことで、圧倒的な画面深度を構築できます。

奥行きと遠近感は、単にパースを取るだけではなく、視点の高さによって強弱が大きく変わります。

高視点では、全体の広がりと空間の整理、低視点では迫力と臨場感、水平視点では安定感を基盤にした奥行き表現が可能になるのです。

本制作に入る前にラフスケッチで、視点を変えた構図案を複数描き比べることで、自身の作品に最も合う奥行き演出法を見つけられます。

視点の高さによる主題の強調と背景との関係

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

視点の高さは、主題と背景の見え方や関係性を大きく変える要素です。

鉛筆画中級者の人が、構図設計を行う際には、単に主題の位置や大きさを決めるだけでなく、背景との距離感や重なり方を意識することで、作品の印象は格段に向上します。

本章では、視点の高さを活用して主題を際立たせる方法と、背景との効果的な組み合わせ方を解説しましょう。

高視点で背景を広く見せる主題の強調方法

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

高い位置から描くと、背景の面積が広く見えるため、主題を小さく配置しても印象的に見せられます。

例えば、人物を俯瞰的に描き、その周囲に広がる街並みや自然を細密に描写することで、主題の存在が際立ちながらも、背景が物語を支える役割を果たすのです。

この場合、背景は明暗の差を抑え、主題を少し濃く描くことで視線を集めやすくなります。

低視点で主題をせり出す構図

低い位置からの視点は、主題を大きくせり出す効果があります。

背景は、空や高所の建造物など、主題を引き立てる要素に限定し、線の方向や光の流れを主題に集中させると迫力が増すのです。

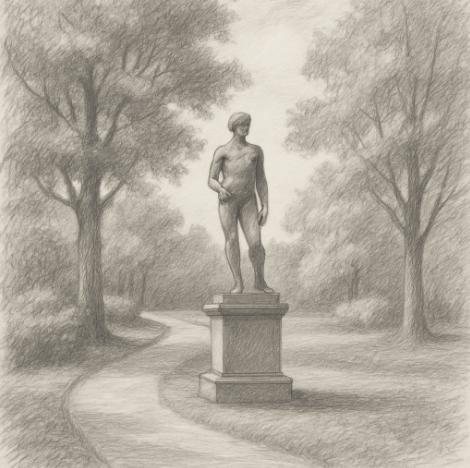

例えば、彫像を下から見上げて描く場合、背景は余計な描き込みを避け、空のグラデーション(階調)を活かして形を際立たせると効果があります。次の作品も参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

水平視点で主題と背景を調和させる

水平視点は、主題と背景を均等な関係で描きやすく、落ち着いた印象を与えてくれます。

風景の中に、人物や物体を配置する場合、背景の描写を主題と同じ密度で仕上げることで、一体感のある構図になるのです。

ただし、全体が均一すぎると主題が埋もれるため、わずかな明暗差や、ディテール(詳細)の描き込み精度の違いで、主題を引き立てましょう。次の作品も参照してください。

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景処理による視点効果の補強

視点の高さに合わせて、背景の描写方法を変えることで、主題の存在感がさらに増してくるのです。

高視点では背景を広く、線を軽くして空間を開放的にし、低視点では背景を大胆に省略して主題の迫力を際立たせます。

水平視点の場合は、背景の情報量を適度に調整(主題よりも描き込み量を減らす)して安定感を保ちつつ、主題への誘導線を意識すると効果的です。

視点の高さは、主題と背景の関係性を操作する強力な手段です。背景を単なる飾りではなく、主題の魅力を引き立てる要素として設計することで、構図全体の完成度が高まります。次の作品も参照してください。

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

制作時には、主題と背景の関係を複数の視点で試し、最も印象的なバランスを見つけることが、鉛筆画中級者の人の表現力をさらに伸ばす近道になります。

視点の高さを活かした物語性の演出

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

視点の高さは、単なる構図設定にとどまらず、作品に物語性を吹き込む重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が描く作品において、視点を工夫することは、同じモチーフでもストーリーの方向性や感情の深さを変えることができます。

本章では、高視点・低視点・水平視点それぞれが持つ物語演出の特性と、具体的な応用方法を紹介しましょう。

高視点で描く俯瞰的な物語

高視点は、場面全体を見渡すことで、複数の要素を同時に描き込むことができます。

この構図では、人物や物体は小さくなりますが、その周囲の環境描写を通して、場面の背景や状況を豊かに表現できるのです。

例えば、広場で遊ぶ子供たちを見おろして描けば、個々の表情よりも全体の雰囲気や季節感、時間帯を強調でき、観てくださる人は客観的な視点で物語を読み取ります。次の作品も参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

低視点で描く臨場感と没入感

低視点は、観てくださる人がその場に立って、見上げているかのような臨場感を与えられます。

巨大な建築物や人物を、低い位置から描くことで威圧感や迫力、さらには尊敬や畏怖といった感情まで表現できるのです。次の作品も参照してください。

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

例えば、歴史的な建造物を下から見上げた構図では、その壮大さが画面全体に広がり、観てくださる人はまるで、その場に立っているかのような没入感を味わえることになります。

水平視点で描く日常的な物語

水平視点は、日常の中の一瞬を切り取るような自然な印象を与えます。

この構図は、観てくださる人と主題が同じ高さで向き合うため、感情的な距離が近く、親しみやすい雰囲気を作れるのです。

例えば、窓辺で読書をする人物を水平視点で描けば、静かな時間の流れやその場の空気感を伝えられます。次の作品も参照してください。

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

視点変化によるストーリーの強調

入り江の夜明け 2020 F3 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフでも、視点を変えるだけで、物語の焦点が変化します。

例えば、公園のベンチに座る人物を高視点から描けば、周囲の景色や環境の中での存在が強調できますが、低視点から描けば、その人物の表情や姿勢に迫力や印象が加わるのです。

このように視点は、描き手が物語のどこに焦点を当てたいかを示す明確な指標となります。

視点の高さは、作品の物語性をコントロールする鍵です。高視点は俯瞰的で状況説明的な物語を、低視点は迫力や感情的な物語を、水平視点は親近感や日常感を表現できるのです。

制作の段階で、物語の方向性を明確にし、それに合った視点を選択することで、作品の完成度は飛躍的に高まります。

鉛筆画中級者の人は、視点を「感情と情報の伝達手段」として活用し、より印象的な物語を描けるようになることが重要なのです。

練習課題例(3つ)

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

同じモチーフを高視点・水平視点・低視点で描き比べる

同じ人物や静物を、3種類の視点で別々に描き、印象の違いを比較します。描き終えた後、構図や感情の変化をメモにまとめると効果的です。

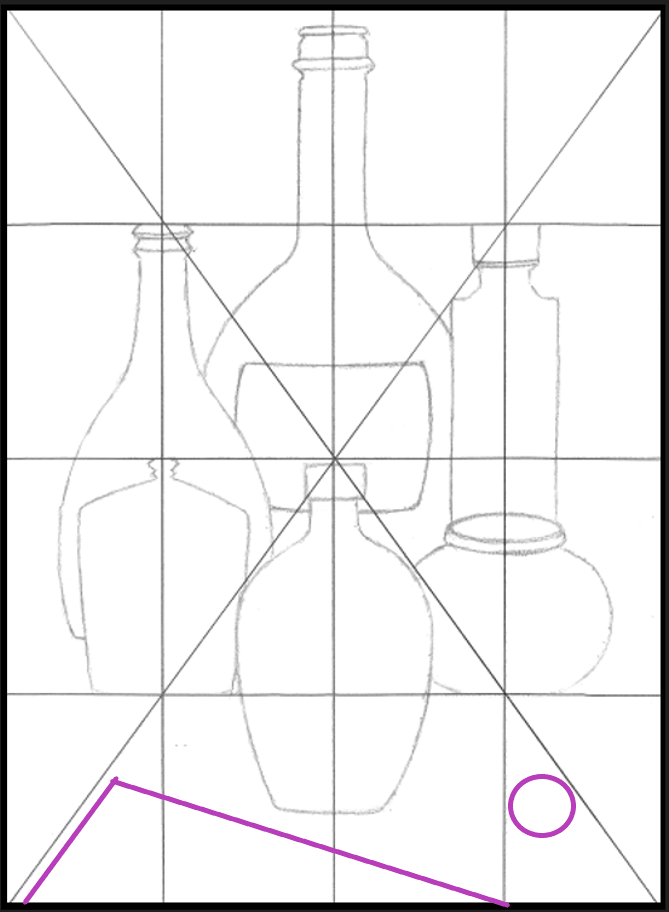

参考画像です

背景密度を変えて主題の印象を操作する

高視点・低視点それぞれで、背景を詳細に描いた場合と簡略化した場合を描き分けます。背景の描き込み量が印象に与える影響を確認できます。

参考画像です

視点の高さとパース線の変化を意識した街並みスケッチ

街角や建物群を選び、高視点・低視点でパース(遠近法)線の方向や奥行きの変化を意識しながらスケッチします。鉛筆での濃淡操作も加え、立体感を強調します。

参考画像です

まとめ

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

視点の高さは、鉛筆画における構図や物語性、印象を決定づける大きな要素です。

この記事で解説しました内容では、以下のような重要ポイントが挙げられます。

- 高視点は、俯瞰的で客観的な印象を与え、背景を広く見せて状況全体を説明できる。

- 低視点は、迫力や存在感を強調し、感情的な没入感を生む。

- 水平視点は、安定感と自然さを持ち、日常的で親しみやすい表現に向く。

- 視点と構図を組み合わせることで、表現の幅と説得力が増す。

- 高さの違いは、奥行きや遠近感の強弱に直結する。

- 主題と背景の関係性は、視点の高さによって大きく変化する。

- 視点の高さは、感情表現の方向性を左右する「演出装置」として機能する。

- 制作前に、複数の視点案をラフスケッチで比較することで完成度が上がる。

- 背景の描き込み量やコントラストは、視点に合わせて調整すると効果的。

- 鉛筆画中級者の人は、視点を意図的に操作することで作品に深みと個性を加えられる。

総じて、視点の高さはモチーフの魅力を引き出し、作品に物語性や感情の深みを与えるための強力なツールです。

同じ主題でも、視点を変えるだけで印象は大きく変わり、その変化を理解して使いこなすことが、表現力向上の近道となります。

制作時には、テーマや伝えたい感情に合わせて視点を選び、光の方向や陰影、背景の密度を計画的に整えることが重要です。

こうした意識的な視点操作を繰り返すことで、観てくださる人の記憶に残る、説得力のある鉛筆画を描くことが可能になるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-F10-1996☆-1-150x150.png)

制作初期に視点を明確に設定し、陰影やパース(線遠近法)を計画的に決めることは、鉛筆画中級者の人が、表現力を高めるための確実な一歩になるのです。