こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

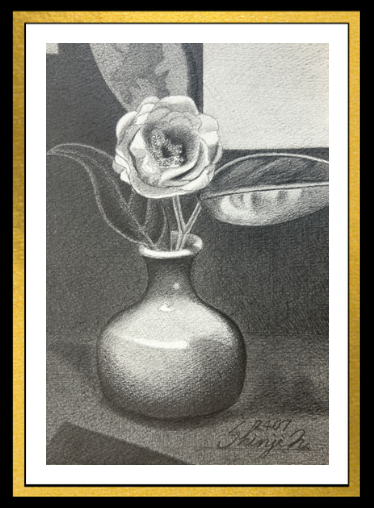

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画において、ただ上手に描くだけでは人の心を動かす作品にはなりません。

とくに、鉛筆画中級者の人が次のステップに進むには、視線をどうコントロールするかという「構成力」と「配置設計」が重要になります。

観てくださる人がどこに注目し、どの順番で画面の中を見ていくかを設計することによって、主題(主役や準主役、以下主題)がより際立ち、印象深い作品に仕上がるのです。

この記事では、鉛筆画中級者の人が身につけておきたい、視線誘導のテクニックと構成の演出の考え方を、実例とともに解説します。

魅せる作品を描くための、構成と配置の極意を学びましょう。

視線を操る構図や構成設計の基本

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

視線誘導を意識した鉛筆画を描くうえで、まず重要になるのが「構成設計」の考え方です。

形や陰影が正確でも、観てくださる人の目を、主題に集中させるための構成ができていなければ、作品としての印象は弱くなります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、構図や配置によって視線をコントロールする力を養うことで、より印象的な作品を生み出せます。

本章では、視線を自在に操るための構図や、構成設計の基本を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

主題と副題の位置関係を明確にする

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

視線をコントロールするには、画面内で主題と副題の関係性をはっきりさせることが出発点です。

主題(主役や準主役、以下主題)は、必ずしも画面中央に配置する必要はなく、3分割構図や対角線構図に従って画面の右や左などに置くことで、より自然な視線の流れが作れます。

副題(脇役及び背景や遠景)は、その補助的な役割として、視線のリズムを作る要素となるのです。

空白と密度で視線の導線を作る

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描き込まれた部分と余白のバランスも、視線誘導に欠かせません。

密度の高い部分に視線は引き寄せられますが、空白があることで一度視線が止まり、次の焦点へと滑らかに導かれます。

鉛筆画中級者の人は、空白をただの余白として扱うのではなく、「視線を整理する装置」として使う感覚を養うべきです。無理に画面全体をすべてを埋めず、余韻を残す構成が印象操作の鍵となるのです。

起点と終点を意識して構成する

視線の一般的な動きは、左上から右下への流れや左下から右上です。この性質を理解し、視線の起点と終点を設計することで、構成の流れをコントロールできます。

たとえば、左上に小さな要素や導入線を置いて目を引き、右下に主題を据えることで、自然な視線の移動が生まれるのです。

導線を意識した構成は、作品のストーリー性を強めることにもつながります。次の作品も参照してください。この作品は、画面左下角から画面右上角へと視線を導いています。

-7.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描写の強弱で視線の焦点を作る

構成の設計においては、描写の強弱も有効な手段です。主題には、コントラスト(明暗差)の強い線や濃淡を使い、それ以外の部分はややぼかしたり、描き込みを弱めたりすることで、視線が主題に集中します。

この差を利用することで、視線の優先順位を明確に設定できます。描き込みの強弱が視線の停留点を決めると言っても過言ではありません。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構成の設計は、ただモチーフを配置するだけでなく、視線という「観る行為」を前提にした設計です。

鉛筆画中級者の人が、この感覚を身につけることで、画面構成に戦略性が生まれて印象深い作品へと進化できます。

主題を際立たせる配置の法則

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、主題を効果的に際立たせることは作品の完成度を高める重要な技術です。

単に、画面内に主題を置いただけでは、観てくださる人の視線はさまよい、意図が伝わりづらくなります。

本章では、主題に視線を集め、印象に残すための配置の法則について解説しましょう。

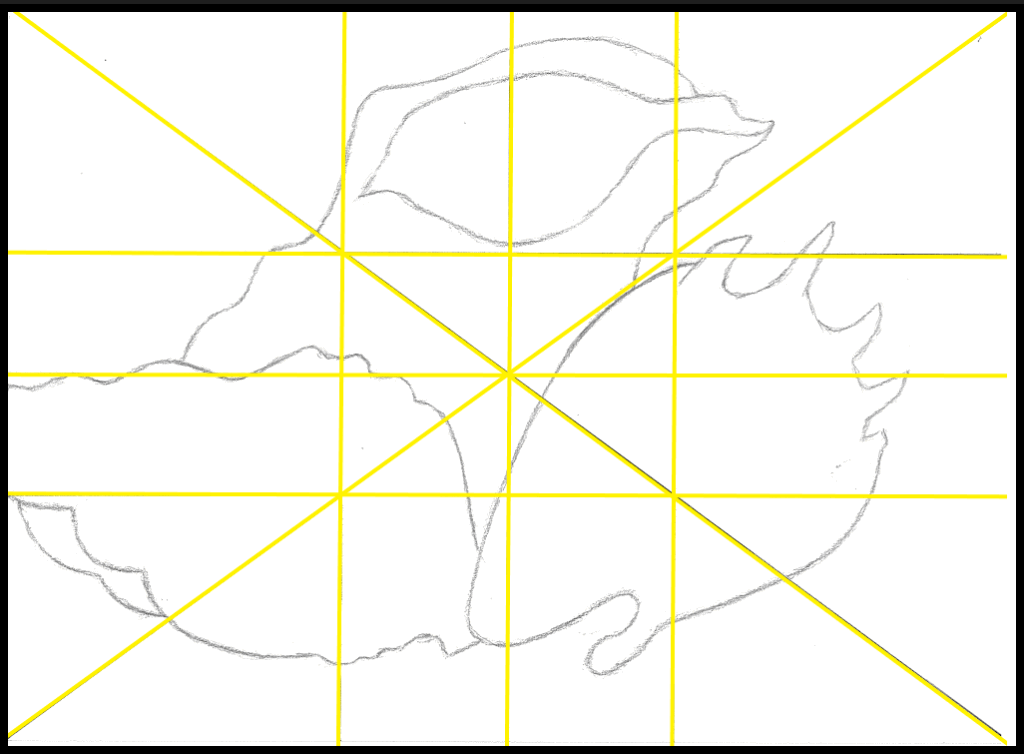

3分割構図で自然な注目点を作る

3分割構図は、画面を縦横それぞれ3等分した線の交点上に主題を配置する方法です。

この位置は、視線が自然に集まりやすく、画面全体のバランスも取りやすいのが特徴です。主題を左右いずれかの交点に置くと、安定感や動きのある印象になります。次の画像を参照してください。

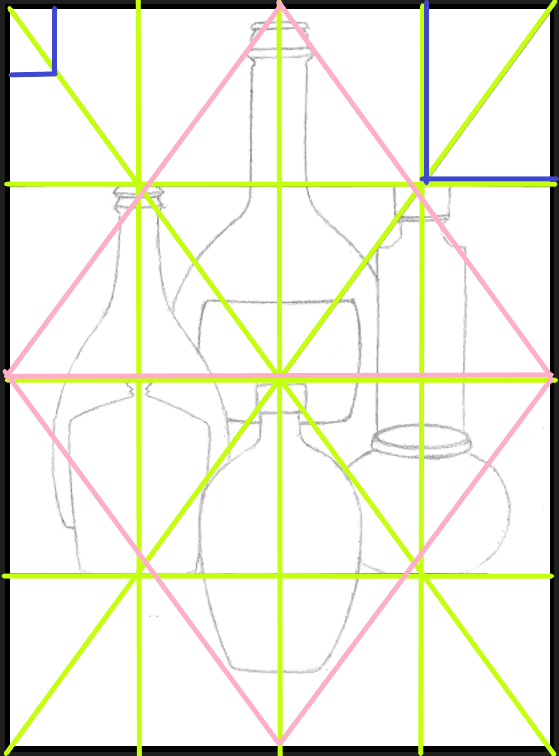

-220609-12.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、主題の性格に応じて配置位置を使い分けると効果的です。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

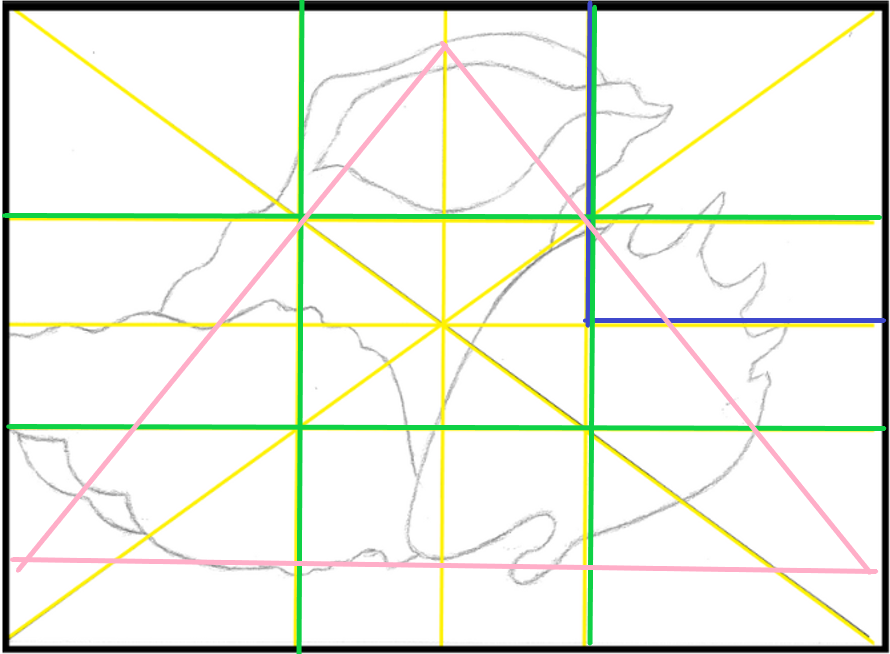

対角線構図で動きを加える

画面の対角線を意識して主題を配置すると、画面に動的な印象が加わります。

たとえば、左下から右上に向かうように主題と副題を並べると、視線の動きが生まれ、構図にリズムが加わります。次の画像を参照してください。

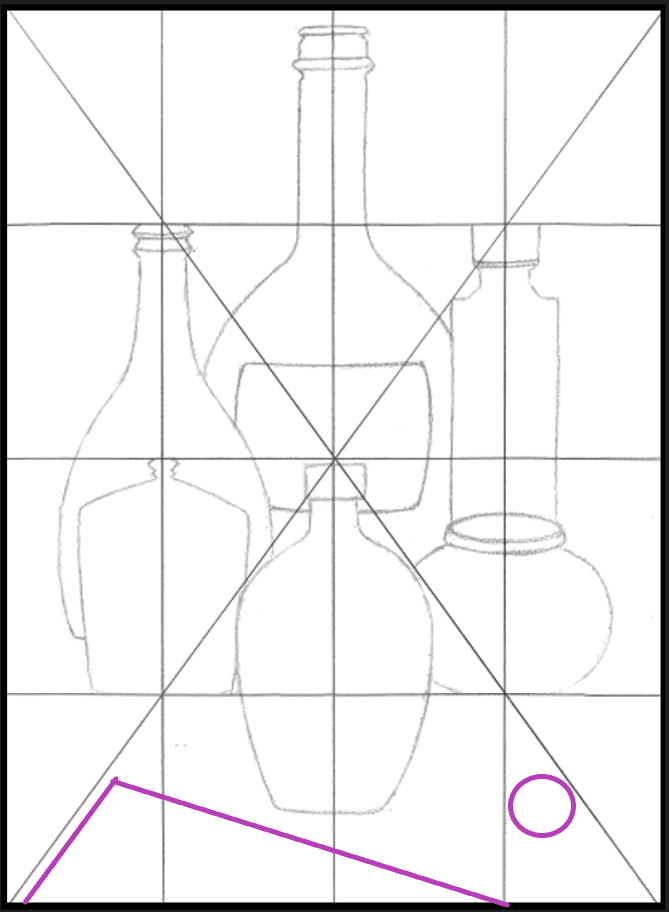

-220608.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

画面下の左右へ対角線が通っていること暗示するために、追加で小物を配置(紫色のモチーフ)。

家族の肖像 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

対角線構図は、主題を強く印象づけるだけでなく、空間の広がりを感じさせる効果もあり、作品に奥行きが出ます。

対比によって主題の存在感を強調する

主題を際立たせるには、周囲の要素との対比を活用することも効果的です。

たとえば、主題を暗い背景に対して明るく描く、または周囲をぼかすことで主題の輪郭を強調するなど、明暗や描写密度の差が視線を集める引き金になります。

対比は、意図的に仕掛ける視覚効果として、構成の中で積極的に用いるべき要素です。次の作品も参照してください。

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

空間の余白を主題の引き立て役に使う

主題の周囲にあえて空白を設けることで、主題の存在感を際立たせることができます。

鉛筆画中級者の人が陥りがちな失敗として、すべてを均等に描き込みすぎることがありますが、余白には視線を止めたり、焦点に集中させたりする働きがあるため、主題の周囲を整理することは印象操作の上で非常に有効です。

主題の配置は、作品全体の構成と密接に関わります。どこに何を置くかによって視線の動きが決まり、観てくださる人がどのように作品を解釈するかが変わります。次の作品も参照してください。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、自身が伝えたいものを最も強く印象づけるための配置法則を習得することで、作品に説得力を持たせられるようになれます。

印象を操作する視線の導線づくり

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、印象的な作品を目指す上で、構図に視線の「導線」を意識的に組み込むことは極めて重要です。

観てくださる人の視線がどこから入り、どこを経由して主題へとたどり着くのか。視線の流れにはある種の「ストーリー」が必要であり、その設計がうまくいくほど作品の完成度は高まります。

本章では、視線の導線を意図的に作る具体的な方法について解説しましょう。

導線として機能する要素を配置する

視線の導線を形成するには、線的・面的要素を使うのが効果的です。

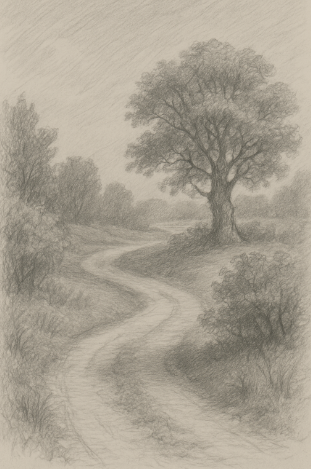

たとえば道、川、壁、植物の枝など、自然に視線が引っ張られるような形状のモチーフを画面に組み込むと、主題への道筋が視覚的に明確になります。次の作品も参照してください。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、とくに陰影のグラデーション(階調)や線の流れによって、視線をコントロールしやすく、それらを意識的に配置することで導線が機能します。

導線の入り口と出口を計画する

観てくださる人の視線の動きは、画面左上から右下や、左下から右上へと進む傾向があります。

この原則を応用し、導線の始点(視線の入り口)と終点(主題や強調ポイント)を設計することで、意図した印象を強調できます。

たとえば、左上に木の枝や壁のラインを配置し、それが右下の人物や花瓶に向かって伸びている構図は、非常に自然で説得力があります。

次の作品では、主役の猫をまず見て、その後の視線は画面右上の抜けへと移り、やがて、画面左上の抜けへと向かいます。

第3回個展出品作品 心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

曲線やS字で視線のリズムを作る

直線的な導線だけでなく、曲線やS字構造を使うことで視線にリズムや優雅さを加えることができます。

風景画では、道が緩やかに曲がる構図、人物画では髪や衣服の流れをS字に沿わせることで、観てくださる人の目が滑らかに動き、画面をじっくりと楽しめるようになります。次の作品も参照してください。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

これは、感情の流れや印象に深みを与える有効な手段です。

描写の密度の変化で視線を誘導する

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の動きを生み出すためには、画面内で描写の密度を段階的に変えることも有効です。

視線は、自然と濃く描かれた部分に引かれますが、それだけでは跳ね返ってしまいます。途中にやや軽めの描写を挟むことで視線が停滞し、主題に至るまでの経過が丁寧に設計されます。

このグラデーション(階調)が視線に動きを与え、印象のコントロールにつながるのです。

視線の誘導(導線)は、観てくださる人との対話を演出するための構成の中核です。鉛筆画中級者の人が、この考えを作品の設計に取り入れることで、ただの上手な作品ではなく、観てくださる人に訴えかける作品へと昇華できます。

導線設計は、構成力を磨く最良の訓練とも言えるでしょう。

意図的な視線誘導で主題を印象づける方法

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、視線誘導は偶然任せではなく、意図的に設計すべき表現技法の一つです。

観てくださる人の目をどこに向けさせるか、どのように動かせば主題がより印象に残るのかを考えることは、構図(※)の設計と同等に重要です。

本章では、視線を操作し主題を強調するための実践的な方法を紹介します。

※ 「構図」及び、あなたがあまり気にしていないと思われる「4隅の充実」についての関連記事は、この記事の最終部分に掲載してありますので、参照してください。

明暗差を使って視線を集中させる

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

視線は明るい部分から暗い部分、あるいはその逆へと自然に動きます。主題に強い明暗差を設けることで、視線を圧倒的に集めることが可能なのです。

背景をやや抑えたトーンで描き、主題部分にハイライトを加えることで、目が自然とその領域に引き込まれます。次の作品を参照してください。

F10-1996☆-7.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の濃淡だけで視線の動きをつくることは、鉛筆画中級者の人が挑戦すべき技術です。

観てくださる人の視線を誘う構造を用意する

画面内に人物が登場する場合、その視線の先に主題を配置するのは効果的な方法です。

人物が何かを見ているように描くと、観る側もその先を追いかける心理が働きます。静物画や風景画でも、線の流れや形の重なりを利用して視線の動きを誘導できます。

要素の配置だけでなく、それがどのように「視る方向性」を持つかにも注目しましょう。

次の作品は人物ではありませんが、このような構図を人物画にも使うことができます。

具体的には、画面左のウサギは画面右のウサギを見る、右のウサギは中央の一番手前のウサギを見る、中央のウサギは我々を見るというものです。次の画像を参照してください。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

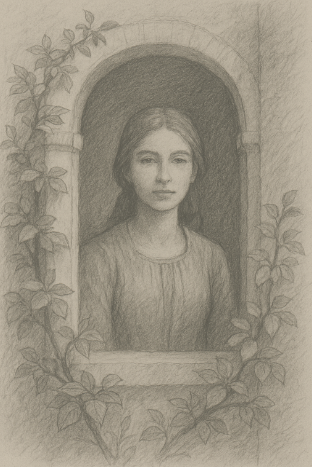

フレーミングで主題を囲む

主題の周囲を、何らかの要素で囲う「フレーミング」は、視線を集める効果が高い技法です。

たとえば背景の建物の窓枠や、植物の葉の間から主題が覗くような構図は、自然に視線を中央へ導きます。次の画像を参照してください。

囲まれていることで目が離れず、焦点として定着する視覚効果が生まれます。これは鉛筆画中級者の人でも、応用しやすい実践的な手法です。

描写のコントラスト(明暗差)で焦点を際立たせる

主題以外の部分を柔らかく処理し、主題だけを細密に描くと、視線はその違いに反応して主題へ集中します。次の作品を参照してください。

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

線の硬さやシャープさ、影の濃さや深さなどを主題だけに集中させ、他の部分ではあえて手数を控えることで、画面にメリハリが生まれます。

この「描写の対比」は、視線誘導と印象操作を同時に行える優れた手法です。

視線誘導は、構図と並んで作品の完成度を決定づける要素です。鉛筆画中級者の人が、意図的に視線の動きを設計できるようになると、作品に説得力が宿ります。

単なる写実から一歩進んで、構成的な表現を身につけることで、あなたの鉛筆画は、より深い世界を語る作品へと変化できるでしょう。

構成力で作品に印象を残す配置の応用例

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

視線誘導の技術を習得した、鉛筆画中級者の人にとって、次の段階はそれを応用して「印象に残る構図」を構築することです。

基本的な配置の法則を理解した上で、どのように構成すれば、観てくださる人の記憶に残る作品となるのかを考えましょう。

本章では、具体的な応用例とその設計意図を通じて、構成力をさらに高めるヒントを紹介します。

画面外への視線を意識した構成

視線誘導の応用として、「画面の外へと目が抜ける」ような構成は余韻や物語性を高める効果があります。

たとえば、人物や動物が画面右端を見つめている構図や、風景が遠方へ続くような奥行きを示唆する配置などです。次の作品を参照してください。

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

これにより、作品に描かれていない部分への想像力が刺激され、作品に広がりが生まれます。

重心をずらすことで緊張感を与える

構図の安定をわざと崩すことで、印象を強める方法もあります。

主題を画面の中央から少し外した位置に配置し、周囲に動きのある要素を添えることで、静止画でありながらも視線が動き続ける効果が得られます。

とくに、鉛筆画中級者の人は、バランスに対する感覚を信じて「意図的なずらし」に挑戦することで構成力が磨かれます。

対象の反復と変化を使った構成

同じ形やモチーフを繰り返し配置し、その中にわずかな変化を加える構成も視線を引きつける有効な方法です。

たとえば同じ瓶を3本描き、そのうちの1本だけを傾ける、あるいは明るく描くことで、そこに視線が集中します。

反復はリズムを生み、変化は焦点をつくるという性質を活かすことが構成の醍醐味です。

次の作品では、画面左下から画面右上の角を結ぶ対角線上であり、且、黄金分割線上にモチーフを配置しています。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

この画像ではよくわかりませんが、画面左下の角には、今まさに大地を割って出ようとしている植物の芽があります。

このように、徐々に成長していく変化を、モチーフ3つ以上を使って描くことで、「リズム」も表現できることも記憶しておきましょう。

視線の循環を意識した配置展開

画面内で視線が一周するように設計すると、観てくださる人の目が画面上を何度も行き来し、印象に残りやすくなります。

モチーフの配置を曲線状や円形にし、流れるように配置することで、視線が途切れずに動き続けるのです。

これは静物画でも風景画でも応用可能で、構成における上級技法への入口とも言える設計です。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

構成力とは、ただ主題を目立たせるだけでなく、画面全体に意味を持たせることです。視線誘導を起点にして構成を組み立てることで、作品は単なる描写を超え、印象に残る表現へと昇華できます。

鉛筆画中級者の人は、こうした応用例を繰り返し実践し、自分なりの構成スタイルを確立していくことが望まれるのです。

練習課題例(3つ)

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

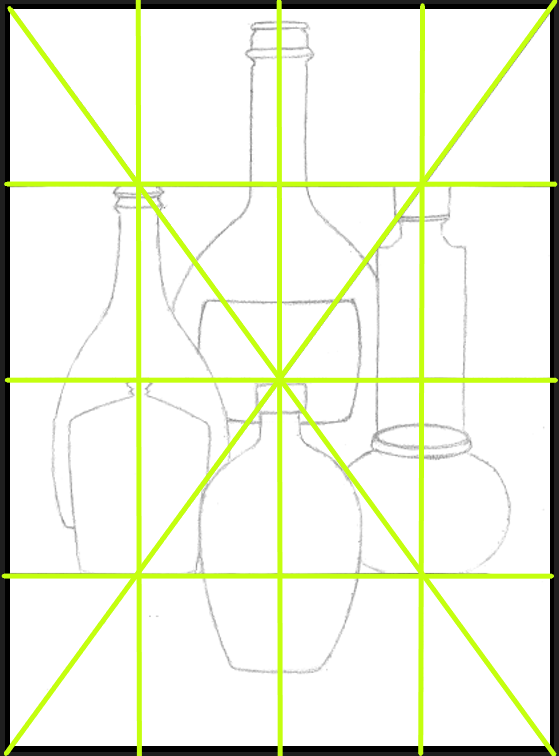

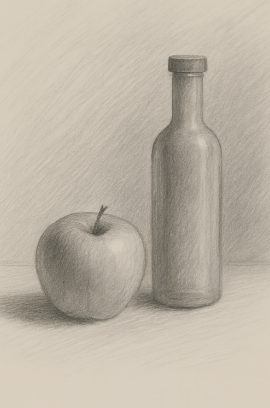

視線を誘導する3分割構図で静物を描く

画面を縦横3分割し、主題となる静物(たとえばリンゴや瓶)を右上または左下の交点に配置します。

副題となる要素を対角に置き、視線の動きを意識して配置することで、主題が際立つ構成を学びます。背景には描写を抑え、主題への視線集中を図る構成を試してください。

-220608.png)

参考画像です

S字導線を取り入れた風景構成を試す

画面内にS字形の道、川、または石の並びを設け、それに沿って視線が主題(人物や樹木)に向かうよう構成します。

視線が画面を滑らかに移動しながら、最終的に印象的な焦点に到達する導線設計を意識してください。曲線の描写やグラデーション(階調)で視線の速度とリズムも表現しましょう。

参考画像です

主題の周囲にフレーミングを施して人物を描く

画面中央または、3分割の交点に人物を配置し、その周囲を植物・窓枠・壁などで囲む「フレーミング」を取り入れます。

背景と主題に明暗差をつけ、さらに副題となる視線誘導要素を加えることで、観てくださる人の視線を一点に集中させる訓練になります。描き込みの密度差も工夫してみてください。

参考画像です

まとめ:視線を操る構成力で鉛筆画の印象を高める

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、次のステージへと進むためには、描写力だけでなく「見せ方」の設計が不可欠と言えます。

なかでも視線のコントロールは、主題を明確に伝え、観てくださる人に強い印象を残すための重要な要素です。

視線が自然に動き、主題に的確に到達するように構成を計画することで、作品全体が説得力を持つようになります。

この記事で紹介しました、構成と配置の視点を踏まえ、以下のポイントを意識して制作に取り組みましょう。

- 3分割構図や対角線構図を活用し、視線が自然に主題へ導かれる動きを作る。

- 主題と副題の役割を明確にし、視線の導線に沿って配置することで物語性を生む。

- 空白と密度の対比を設け、視線を一時停止させながら導線にメリハリを与える。

- 明暗差や描写の強弱を活用し、主題に視線が集中できるように焦点を設計する。

- 曲線やS字型の導線を導入し、視線に柔らかいリズムを与え印象を深める。

- 視線の入り口と出口を計画的に設定し、画面の外へ広がる余韻を持たせる。

- フレーミングや重心のずらし、繰り返しと変化などを用いて構成にアクセントを加える。

- 視線が循環する構成を試みることで、画面内を回遊させ記憶に残る作品へと導く。

これらの視点を取り入れることで、鉛筆画は「描写の上手さ」から「印象を残す構成力」へとシフトしていけます。

鉛筆画中級者の人にとっては、技術の蓄積だけでなく、構図や構成設計における意図の明確さこそが、作品の深みを生み出す鍵です。

描く前に、どのように視線が動くかをイメージしながら構図や構成を考え、作品の魅力を引き出す画面設計に挑戦してみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

次のステップへ進むには、構成を意識した視線誘導の設計力を磨くことが不可欠です。