私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、 鉛筆画中級者になると、単に見たものをそのまま描くだけでは、物足りなさを感じる瞬間が訪れます。

確かに、観察力は基礎の重要な柱ですが、リアルな作品を生み出すためには「形や光をどう解釈し、どのように構築するか」という思考と構築の工程が欠かせません。

この記事では、観察した情報をただ写し取るのではなく、奥行きや質感、空気感を表現するための思考法と構築力の鍛え方を解説します。

実践的なアプローチを通じて、あなたの作品に新たな説得力と深みを加えていきましょう。

それでは、早速どうぞ!

観察だけで終わらせない描写の本質

葡萄 2018 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、観察力は作品の完成度を支える不可欠な基盤です。

しかし、観察だけに頼った描写は、形や明暗の正確さはあっても、画面全体の空気感や説得力に欠けることが少なくありません。

リアルに見える作品を生み出すには、見えている情報をそのまま写すのではなく、解釈し構築する工程が必要です。

本章では、観察を出発点として、より高い次元の描写へ進むための、本質的な考え方を整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

見た情報をそのまま描くことの限界

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察で得られるのは、形の輪郭や明暗の位置、グラデーション(階調)といった視覚的な事実です。

しかし、それらを機械的に均一な精度で描くと、平板で冷たい印象になることもあり、そして、人間の視覚は焦点を当てた部分ほど細部が鮮明になり、周辺は自然にぼけます。

この特性を無視し、全体を同じ精度で描き込むと、作品としての抑揚がなくなり、モチーフの存在感が弱まるのです。

視覚情報の取捨選択

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

リアル感を高めるためには、見たすべてを詳細に描き込むだけではなく、意図的に情報を省く勇気も必要となります。

背景や周辺部の描き込みを抑えれば、主題(主役や準主役、以下主題)が際立ち、視線を自然に誘導できるからです。

さらに、コントラスト(明暗差)を部分的に強調することで、立体感や奥行きも生まれます。これらは単なる観察では到達できない、「演出」の領域となります。

想像と補完で「リアルさ」を強化

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

制作対象の、影になった部分や見えない構造を想像し、必要に応じて描き加えることで、形状の説得力が飛躍的に増します。

この補完のためには、モチーフの材質や構造に関する知識が欠かせません。

例えば、布のシワの流れや、金属の反射特性を理解していれば、見えない部分でも自然に表現できて、観てくださる人に「本物らしさ」を感じさせられます。

観察を超えるための訓練方法

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察及び、思考と構築を融合するには、段階的な練習が効果的です。まずはモチーフを忠実にデッサンし、形や光の情報を適切に捉えます。

その後、明暗の幅を拡大したり、質感を意図的に強調したりといった加工を加えて、写真や画像を基にして、現実にはない光源や影を加える練習も有効で、演出の感覚が磨かれるのです。

この工程を日常的に繰り返すことで、観察を超えた表現力が身についてきます。

リアル感を支える構築力の重要性

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、観察の次に習得すべき要素の一つが「構築力」です。

構築力とは、単に見えたものを再現するだけでなく、形や光の情報を頭の中で整理し、意図的に再構成する力を指します。

リアル感のある作品は、必ずと言ってよいほど、この構築力を基盤として成り立っています。

本章では、その重要性と鍛え方を解説します。

構築力が生み出す説得力

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察によって、形やグラデーション(階調)を捉えることは可能ですが、それを作品として「魅せる」ためには、情報を構成し直す力が不可欠です。

構築力があれば、視線誘導や奥行き感、質感の表現などを意図的にコントロールできて、単なる再現に留まらない表現が可能になります。

たとえば同じモチーフでも、光源の位置や影の長さを微調整するだけで、全く異なる印象を与えられるのです。

構造を理解して描く

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構築力を高めるためには、モチーフの内部構造を理解することは重要です。人物であれば骨格や筋肉、静物であれば素材の性質や形状の成り立ちを把握します。

これにより、観察では見えない部分も自然に補い、全体のバランスを損なわずに描くことができるのです。

この構造理解は、複雑な光の反射や、影の落ち方を予測する助けにもなります。

デッサン設計のプロセス

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構築力を発揮するためには、描く前に画面全体の設計図を、頭の中で組み立てる習慣を持つことが効果的です。

主題をどこに配置するか、どの部分を強調し、どこを省略するかを明確に決めてから描き始めることで、作品の完成度は大きく向上します。

ラフスケッチやエスキースも用いて構成案を複数試し、その中から最も主題を引き立てられる構図を選ぶと良いでしょう。

尚、「構図」については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

演出と現実のバランス

誕生2020-Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構築力は、現実にはない要素を加える、演出力とも密接に関係しています。

ただし、演出が過剰になると不自然さが目立ち、逆にリアル感が損なわれることもあるので注意が必要です。

そのため、観察に基づいた現実性と、視覚的効果を狙った演出とのバランスを取ることが重要です。この判断力こそが、中級者から上級者への橋渡しとなる要素となります。

構築力は、「リアルさ」を高めるための土台であり、観察で得た情報を再編集し、作品として最大限に活かす技術です。

具体的には、あなたが取り組む構図に対して、あなたが制作する主題をどのように配置するかを決めていくことになりますが、その際にはデフォルメを最大限に活用しましょう。

つまり、あなたが取り扱う構図に、モチーフの寸法が合わない(高さ・幅など)場合には、そのサイズを「あなたの都合の良いように」修整して描くということです。

あるいは、脇役及び背景や遠景に細かい模様などが入っている場合には、意図的にそれらを簡略・省略する一方で、主題には細密な描写をすることで、主題を充分に引き立てることができます。

そして、あなたが見ている制作対象全部を細密描写してしまうと、「焦点」が曖昧になり、観てくださる人の視線がさまよってしまいます。そのような作品は「何が言いたいのかよく分からない作品」と呼ばれてしまうのです。

意図的に、構図を、観てくださる人の視線を導けるように工夫しながら、また、描写密度も、コントロールできるようになることで、観やすく・感動できる作品にすることができます。

尚、デフォルメは、削除・省略・拡大・縮小・つけたしなど何でもありです。ただし、現実のモチーフと、かけ離れ過ぎた描写は止めましょう。^^

現実にある風景を描くとした場合に、そこには電柱や電線があっても、それらを削除して描くことで印象を高める描き方は、どのプロ画家でも「当たり前に行っている」ことを記憶していおきましょう。

さらに、画面上に丸い物ばかりや、あるいは、角張った物ばかりを制作するのは、バリエーションが偏ってつまらなくなりますので、色々な形のモチーフを混ぜて描くことも必要です。

また、緊張感の出せるレイアウトも重要です。何かが迫ってくるような感じを、作品に込めるということです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

この要素を鍛えるには、構造理解・事前設計・演出バランスの3つを意識的に実践することが不可欠です。

光と影の解釈で生まれるリアル感

入り江の夜明け 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、リアル感を追求する上で、光と影の解釈は欠かせません。

単に、見たとおりの明暗を写すだけでは、立体感や奥行き、質感までを充分に表現することは難しいでしょう。

光と影は、形を浮き立たせ、画面全体の空気感を決定づける要素であり、その性質を理解し、意図的にコントロールすることは重要なのです。

本章では、光と影の扱い方次第で、表現の深度を高められる点について解説します。

光源の位置と質を把握する

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

まずは、光源の位置と、質を正確に把握することが必要です。光が真横から当たる場合は影が長くなり、真上から当たれば影は短く濃くなります。

また、直射光は影をくっきりと描き、拡散光は柔らかな影を生みます。モチーフをよく観察して、光源の位置・高さ・方向・距離を確認し、必要に応じて構図全体も調整しましょう。

静物の場合には、光源を意図的に変えて試し描きをすると理解が深まります。

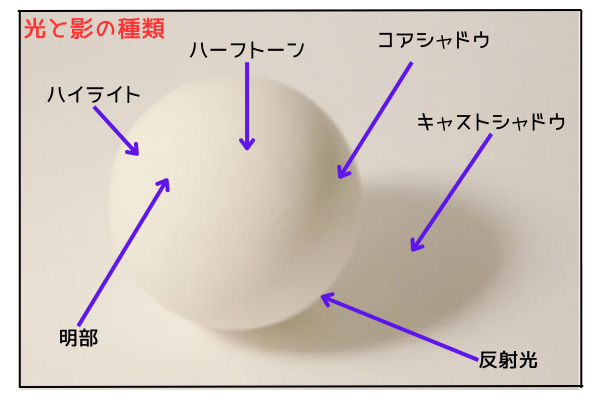

影の種類と描き分け

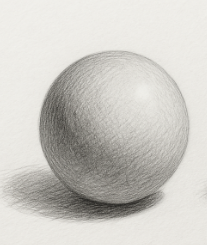

影は、キャストシャドウとコアシャドウに分けられます。キャストシャドウは光が完全に遮られた濃い部分、コアシャドウは光が部分的に届く柔らかな部分です。次の画像を参照してください。

この差を無視して均一なトーンで影を描くと、立体感が損なわれます。例えば屋外で木漏れ日の下に置かれた物体は、複数の光源による複雑な影を持ちます。

これらを正確に描き分けることが、リアル感を支える鍵です。

そして、上の画像にもありますように、影は光源から離れるほど縁がかすれていきますので、その状態もリアルな描写には欠かせません。

また、床面からのわずかな照り返しが、モチーフにも反射している状態も見落とせません。上の画像の反射光がそれです。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

反射光の重要性

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

反射光は暗部にわずかな明るさを加え、形状をより立体的に見せられます。

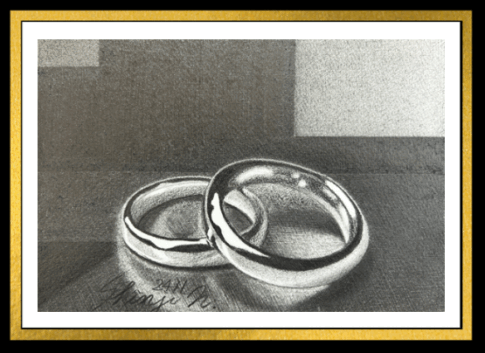

とくに、金属や陶器、ガラスなど光をよく反射する素材では、この反射光を描くかどうかで完成度やリアリティー(現実性)が大きく変わるのです。

観察の段階で反射光を探し、必要に応じてやや強調して調整すると、素材感と空気感が一層引き立ちます。

光と影で構図を演出する

光と影は、単なる形の付属要素ではなく、構図の一部として演出に活用できます。

主題に、光を集めるために背景を暗くする、あるいは影の形を利用して視線を主題へ導くなど、意識的な配置が可能です。

背景全体を均一に明るくせず、部分的に光を落とすことで、物語性や緊張感を持たせられます。光と影を解釈し、描き分ける力は、観察力と構築力の融合によって磨かれます。

次の作品では、黄金分割構図基本線を使い、主要な交点(E)に「ロウソクの炎」を据えた、「中空の3角」という構図を構成しています。また、構図分割線を使った「抜け(※)」も作り、観てくださる人の視線を誘導しています。

-220609-2.png)

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

光の物理的性質を理解し、それを演出として活用することで、鉛筆画中級者の人は作品に深いリアル感と、感情的な響きを与えることができるのです。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

質感表現に必要な分析力と表現力

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品にリアル感を出すためには、質感の描き分けが欠かせません。

質感とは、物体の表面が持つ特有の感触や見え方であり、光の反射や影の付き方によって大きく変化します。

観察だけで、質感を正確に再現するのは難しく、分析力と表現力の両方が必要です。

本章では、分析力と表現力を得るための、プロセスと実践方法を解説します。

質感の構造を分析する

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

質感表現の第一歩は、その質感を生み出している構造を理解することです。

木材なら繊維の方向や年輪、金属なら滑らかな表面と鋭い反射光、布なら繊維の編み目やしなやかな折れ曲がりがあります。

これらを観察し、どの要素が、その質感らしさを決定づけているのかを分析することで、描写の指針が明確になるのです。

描き方を質感に合わせる

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

分析した構造を表現するには、適切な描き方を選ぶことが重要です。

ザラザラした質感には、細かく短いストロークや点描を使い、滑らかな質感にはぼかしや緩やかなグラデーション(階調)を用います。

鉛筆は、硬度や筆圧を変えるだけで表現は大きく変わり、複数の技法を組み合わせることで、より複雑な質感が表現できるのです。

異なる質感の対比を活かす

質感の魅力は、単体よりも他の質感と並べたときに際立ちます。

たとえば、光沢のあるガラスをマット(艶消し)な木材の隣に配置すると、それぞれの質感がより鮮明に感じられるのです。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

構図の段階で、異なる質感を隣接させることは、質感表現を効果的に見せるための戦略となります。

質感を演出する

実際の見え方以上に、質感を強調することで、観てくださる人に強い印象を与えることができます。

金属のハイライトをわずかに明るく描く、布のしわを意図的に深くするなど、演出的な調整は現実感と作品性を両立させられるのです。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

ただし、過剰な強調は不自然さを招くため、観察に基づいた範囲で行うことが重要です。

質感表現は、モチーフの構造を見抜く分析力と、それをスケッチブックや紙の上で再現する表現力の融合で成り立ちます。

観察だけでなく、構造の理解と描写技術の積み重ねこそが、鉛筆画中級者の人のリアルな質感表現を支える柱となるのです。

情報の取捨選択で生まれる空気感

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

リアル感のある鉛筆画は、全てを細密に描き込んでいるわけではありません。

むしろ、描かない部分を計画的に残すことで、画面全体に呼吸するような空気感が生まれます。

情報の取捨選択は、観察だけでは到達できない構築的な判断の領域です。

本章では、制作画面内に置ける情報の簡略・省略化と、一方では、強調を行う必要性について解説します。

主題を際立たせるための省略

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景や、2次的要素まで均一に描き込むと、主題が埋もれてしまいます。

視線を集中させたい部分以外は簡略化し、描写の密度に差をつけることで、主題の存在感が強まるのです。

この判断は、観察以上に、構成意図を明確に持つことから始まります。

空白の持つ視覚効果

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

空白や淡いグラデーション(階調)は、描き込まれた部分との対比によって、作品に余韻や広がりをもたらしてくれます。

とくに、背景に薄いトーンを入れることで、空気感が強調され、モチーフが自然に前面に出てくるように見えます。これは観察だけでは気づきにくい効果です。

視線誘導のための情報制御

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

不要な細部を省くことによって、視線の流れをコントロールできます。

細密描写は視線を止め、簡略・省略化は視線を動かすので、両者をバランスよく配置すれば、観てくださる人が画面内を心地よく巡る構成が作れるのです。

描きすぎを防ぐ判断基準

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

とかく、描き込みを重ねるほど、リアルになると思われがちですが、過剰な描写はかえって空気感を損ないます。

定期的に、作品全体を離れて観察し、加筆が必要かを判断する習慣を持つことで、描きすぎを防げるのです。

情報の取捨選択は、空気感とリアル感を同時に成立させるための重要な鍵となります。

鉛筆画中級者の人にとって、この判断力を磨くことは、作品の完成度を大きく左右するのです。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

光源を変えて同じモチーフを3回描く練習

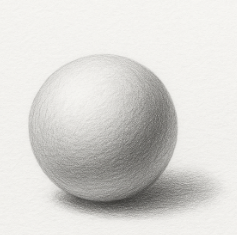

同じ静物を、光源の位置を正面・斜め・真上と変えて描き、影の長さや濃さ、反射光の入り方の違いを比較して、光と影の解釈力を養う。

参考画像です

異なる質感を組み合わせた構成描写

木材・金属・布など3種類以上の異なる質感を組み合わせ、各質感を引き立てる描き分けを行い、筆圧やストローク方向を変えることで質感表現の幅を広げる。

参考画像です

背景を省略して主題を際立たせる構図練習

同じモチーフを、背景を細密に描いた場合と、空白を多く残した場合で描き比べ、情報の取捨選択による主題の見え方の変化を体感する。

参考画像です

まとめ

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、リアルな描写を追求するためには、「見たまま描く」段階から一歩進んだ思考と構築のプロセスが必要です。

この記事で解説しましたように、観察はあくまでも出発点であり、それをどのように解釈し、取捨選択し、演出するのかが作品の質を大きく左右します。

まず、観察力の限界を理解することが重要です。目に映った情報だけをそのまま描くと、形や明暗は正確でも、立体感や空気感に欠ける場合があるのです。

そこで必要になるのが構築力です。モチーフの構造を理解し、見えない部分を補完しながら描く、あるいは、主題以外のモチーフを簡略・省略化して描くことで、より説得力のある形と空間が生まれます。

次に、光と影の解釈はリアルな描写の鍵となります。光源の位置・角度・距離を確認し、キャストシャドウとコアシャドウ、反射光を適切に描き分けることで、形が立体的に浮かび上がるのです。

質感表現も同様に、単なる見た目の模写ではなく、その質感を生み出す構造的特徴を分析し、それに適した描写技法を選ぶことが求められます。

異なる質感を組み合わせた構成は、互いを引き立てる効果があります。さらに、情報の取捨選択は空気感を作り出す重要な要素です。

背景や2次的な部分(山や建物など)を省略し、空白を活かすことで、主題が際立ち、画面全体が呼吸するような印象になります。描き込み過ぎを避ける判断力は、経験と全体観察の習慣によって養われます。

これらの要素を総合すると、リアルな鉛筆画は「観察力+構築力+演出力」の3本柱で成り立つといえるのです。

観察で得た事実を、そのまま描くのではなく、意図的に再構成し、光や質感、情報量をコントロールすることで、作品に深みと説得力が宿るでしょう。

- 観察は出発点であり、そこから構築的思考で形や空間を作る。

- 光と影を理解し、立体感と空気感を演出する。

- 質感は構造分析と、技法選択によってリアルに描き分ける。

- 情報は取捨選択し、主題を際立たせ空気感を保つ。デフォルメは必須技法。

この4つを意識して描くことで、鉛筆画中級者の人は次のステージへと歩みを進められ、観てくださる人の目と心を惹きつける作品を生み出すことができるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

観察はあくまで出発点であり、その後の取捨選択・補完・演出が、鉛筆画中級者の人を一段上の表現者へ導く要となるのです。