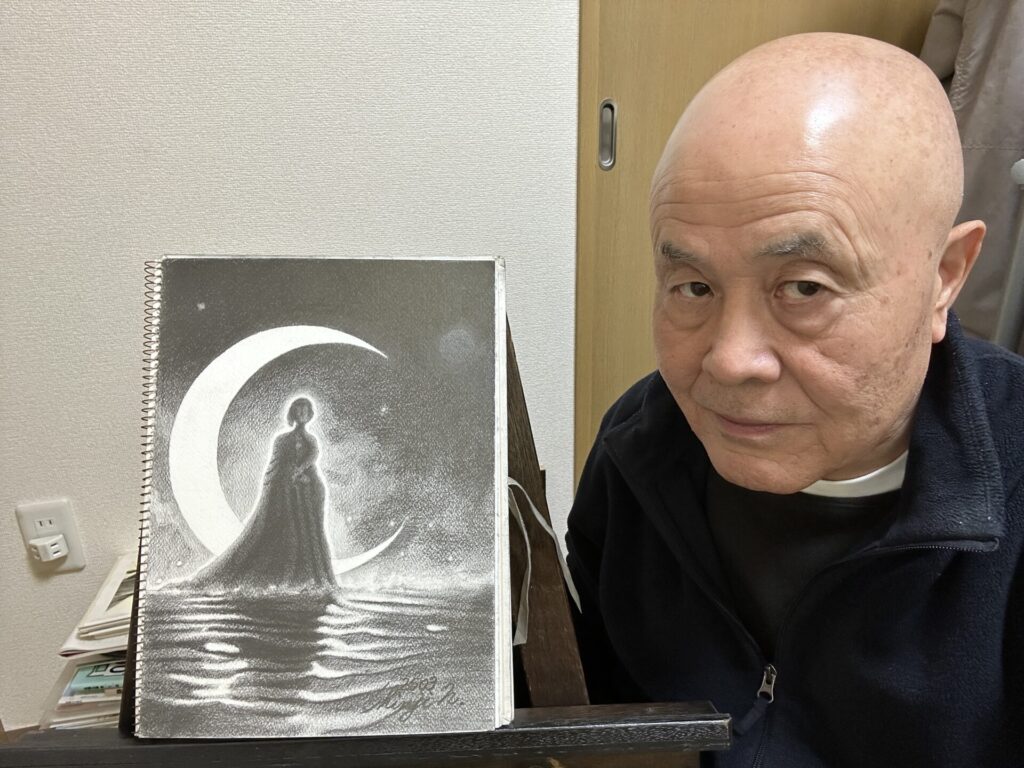

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅰ」と共に

さて、鉛筆画を上達させるには、継続的な練習が不可欠です。しかし、「何をどのように描けばよいのかわからない…」と悩む人も多いのではないでしょうか?

この記事では、初心者の人から中級者の人向けに、鉛筆画を描くためのデッサン力を鍛える実践的な練習問題をレベル別に紹介します。基本的な形から複雑なモチーフまで、段階的に挑戦できる課題を用意しました。

陰影の描き方や質感表現、遠近法の理解など、鉛筆画に必要なスキルを体系的に学ぶことができます。また、モチベーションを高めるための手法については、「まとめ」の最後の部分で、筆者の体験をもとにして解説しています。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画の基礎を固める!初心者向け練習問題5選

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を始めたばかりの人にとって、何をどのように練習すればよいのか、迷うことが多いものでしょう。

基本をしっかりと身につけることで、応用力がつき、よりリアルな鉛筆画のためのデッサンが描けるようになれます。本章では、初心者向けの実践的な練習問題を5つ紹介します。

すべてモノトーンの鉛筆画に特化した課題なので、デッサン力向上のためにぜひ取り組んでみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

直線と曲線の制御 – 線のコントロールを鍛える

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の基本は、安定した線を描くことです。次のような練習を行いましょう。

練習課題1:均等な直線と曲線を描く

- 定規を使わず、A4用紙に水平・垂直の直線を10本づつ描く。

- 直線の太さを変えてみる(細い線・太い線…筆圧を変化させることで描ける)。

- 緩やかな曲線と急なカーブの曲線をそれぞれ10本描く。

- 均一な間隔で曲線を並べ、リズム感を養う。

この練習を繰り返すことで、線のコントロール力が向上し、スムーズな鉛筆画のためのデッサンが可能になります。

シンプルな立体のデッサン – 形を正確に捉える

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

形のバランスを正確に描けるようになることが、鉛筆画を描くためのデッサンの基本です。

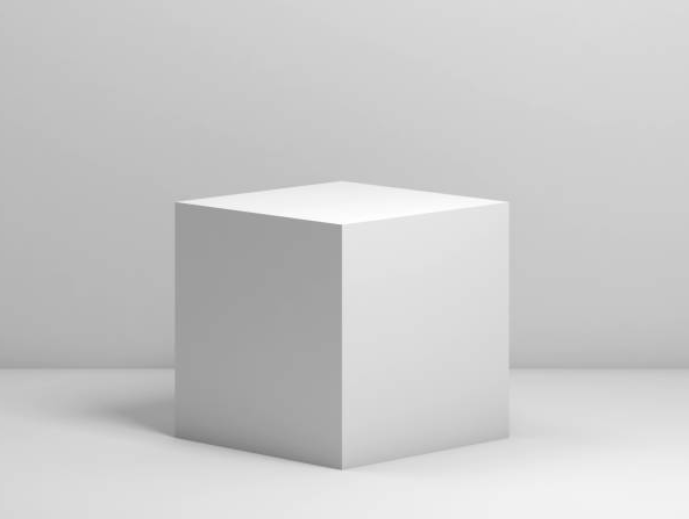

練習課題2:基本の立体(球・立方体・円柱)を描く

- 球、立方体、円柱を個別に描く。

- 各立体の輪郭を正確に取り、形の歪みがないかをチェック。

- 光源を確認及び意識して、明暗をつける(光の方向を変えて複数描く)。

- 影の境界が滑らかになるように、鉛筆の濃淡を調整する(グラデーションをつける)。

この練習を通じて、適切な形を捉え、遠近感を表現する力が養われます。

明暗の基礎練習 – グラデーションをなめらかに

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のリアルさを高めるには、陰影表現が不可欠です。

練習課題3:グラデーション(階調)の練習

- A4用紙に細長い長方形を描き、端から端まで滑らかに濃淡を変える。

- 薄いグレーから濃い黒まで、6段階のグラデーションを作る。

- ティッシュペーパー及び綿棒や練り消しゴムなどを使わず、鉛筆だけで滑らかに仕上げる。

- 小さな円を描き、その中にグラデーションを加えて球体に見せられるようにする。

この練習を重ねることで、陰影をリアルに表現できるようになれます。

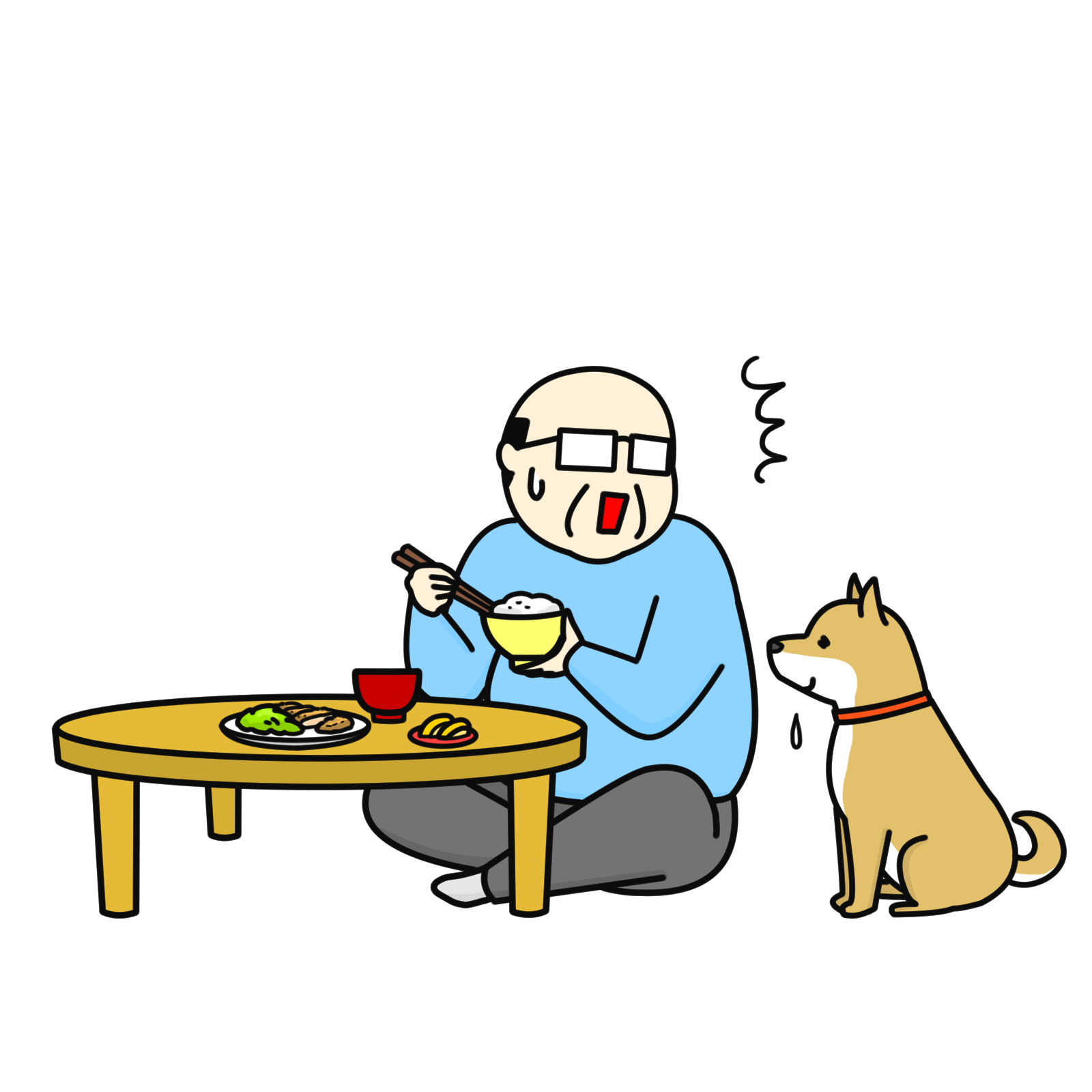

筆者の場合には、鉛筆画の描き始めでは、身近にあるさまざまなモチーフを使って、楽しんで好きなように5作品以上は描いていました。

最初の取り組みの際には、構図や色々な小難しいことを一切考えないで、「鉛筆で描く」ことに集中できて、「鉛筆で描くことに慣れる」ことが一番重要です。^^

描くものがなくなってしまうと、さまざまに描いて楽しむことができなくなってしまいますが、あなたの身の回りには、色々ありますよね。

コップ・ワイングラス・マグカップ・スプーン・ナイフ・フォーク・調理器具(片手鍋・両手鍋・フライパン)・果物類(リンゴ・オレンジ・葡萄など)・根菜類(大根・人参・ジャガイモなど)、毎日少しづつ取組んでいければ必ず上達できます。

次の作品ようなモチーフの組み合わせでも、充分描けますよ。因みに、この作品では、画面上の横のサイズに対して、√3の分割線上(寸法÷1.732で得られた寸法で分割)に卵を配置しています。

そして、室内の照明を受けたスプーンの光が、「白い卵」に反射している状況を描いていますが、水滴の位置は、左右からの対角線を暗示しています。小さい作品であっても「構図」は必要になってきます。

2018 反射 F1 鉛筆画 中山眞治

初心者向けの鉛筆画練習問題として、「線の制御」「立体の描写」「明暗のグラデーション(階調)」を紹介しました。これらの基礎をしっかりと習得することで、より高度な鉛筆画のための、デッサンに対応できるようになれます。

デッサン力を伸ばす!中級者向け応用課題に挑戦

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の基本を習得しましたら、次はより高度な鉛筆画を描くための、デッサン技術に挑戦しましょう。

中級者向けの課題では、構成の工夫や質感表現、動きのあるモチーフを描くことが求められます。

本章では、鉛筆画のスキルをさらに伸ばすための応用課題を3つ紹介します。すべて実際に練習できる内容なので、チャレンジしてみてください!

交差する影の描写 – 光の影響を意識する

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影の関係を理解し、複雑な陰影を表現する力を養うための課題です。

練習課題1:複数の立体を組み合わせた影のデッサン

- モチーフを準備:円柱、立方体、球などを組み合わせて机の上に配置する(前掲の画像を参照してください)。

- 光源を設定:机の上にデスクライトを置き、明確な影が出るように調整する(首の方向を自由に変えられるデスクライトが便利に使える)。

- 観察と描写:影の濃淡や境界のぼかしを意識しながらデッサンする。

- 立体同士の影がどのように交差するのかを細かく観察。

- 影の変化を忠実に再現し、リアルな立体感を表現する。

この練習を通じて、光の影響を正確に描く力を養いましょう。

尚、立体同士が隣接する場合に、それぞれのモチーフに周囲のモチーフの光の映り込みを観察して、デッサンに入れていきましょう。リアリティー(現実性)が増します。

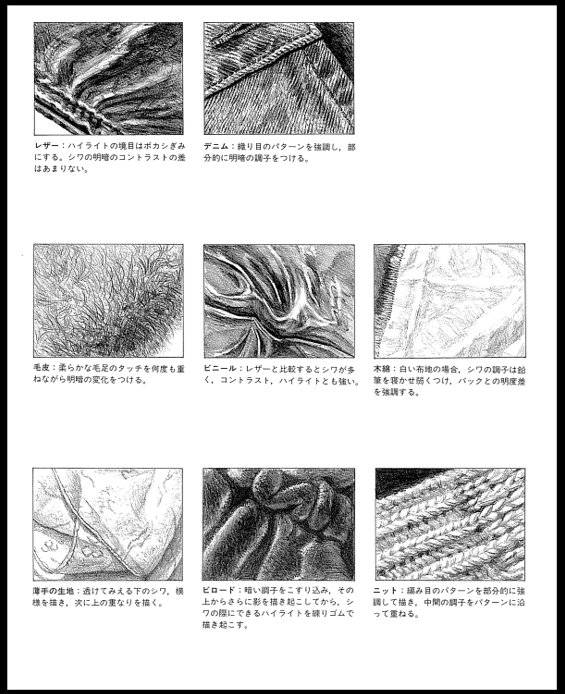

質感の描き分け – 異なる素材の表現に挑戦

第1回個展出品作品 静物Ⅰ F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の魅力は、モノクロの中で多様な質感を表現できる点にあります。

練習課題2:異なる質感のモチーフを描く

- モチーフを選ぶ:ガラスのコップ、木のブロック、布のしわなど、異なる質感のものを用意。

- 質感ごとの描き分け:

- ガラス:透明感を出すため、ハイライトを強調し、最も明るい部分を塗らずに残す。

- 木:樹皮の流れに沿って細かい線を描き、質感を強調する。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

- 布:しわや折り目の影を繊細に描き、柔らかさを表現する。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

- 陰影を調整:光が当たる部分と影のコントラスト(明暗差)を意識しながら、各質感をリアルに再現する。

この練習を行うことで、異なる素材の描き分け技術が向上します。

尚、上の作品画像の「化粧品とバック」の作品は、とても素晴らしいですよね。筆者は、現在でも参考にしています。^^

動きのあるモチーフを描く – ダイナミックな構図に挑戦

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

静止したモチーフだけでなく、動きのあるモチーフを描くことで、より表現力を高められます。

練習課題3:動きのあるポーズをデッサンする

- モチーフを選ぶ:ランニングする人、歩く人、ジャンプする動物など、動きのある姿を写真や動画で観察。

- デッサンの方法:最初に全体のシルエット(輪郭)を捉え、動きの流れを確認する。

- 関節の位置や重心のバランスを意識しながら、構成を決める。

- 細部の陰影を描き込み、立体感を強調する。

- 繰り返し描く:同じポーズを数回描くことで、短時間で動きを捉える練習をする。

この練習に取り組むことで、静止画ではなく、動きのあるデッサンもスムーズに描けるようになれます。

中級者向けの応用課題として、光と影の交差するデッサン、異なる質感の描写、動きのあるモチーフのデッサンを紹介しました。

これらの課題を継続して練習することで、より表現力豊かな鉛筆画を描けるようになれます。 デッサン力をさらに伸ばし、ワンランク上の作品作りを目指しましょう!

陰影の描き方をマスター!光と影を活かした練習問題

-5.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画でリアルな表現をするためには、陰影の描き方が重要です。

光の方向や影の濃淡を理解し、適切に表現することで、作品の立体感や雰囲気が大きく向上します。

本章では、光と影を効果的に活かすための練習問題を3つ紹介します。実際に手を動かしながら、陰影のスキルを高めていきましょう!

光源を意識した基本形のデッサン

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは、シンプルな形を使って光源と影の関係を学びましょう。

練習課題1:光の角度を変えて球体を描く

- 球体を描く(輪郭を薄く描き、光源を確認する)。

- 光の方向を変えた3パターンを描く(真上・斜め45度・真横)。

- ハイライト、明暗の境界、影の落ち方を観察しながら描く。

- 影の輪郭をぼかし、自然なグラデーション(階調)を作る。

この練習を行うことで、光源の違いによる陰影の変化を理解し、立体感を表現するスキルを向上できます。

落ちる影を描く – 影の形をコントロールする

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

影の形や濃淡の変化を正確に描くことで、よりリアルな鉛筆画を制作できます。

練習課題2:異なる形の影を描く

- 直方体、円柱、三角錐などのシンプルな立体を描く。

- 光源を確認及び意識して、影の輪郭を正確に描き込む。

- 影の境界を、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(さっぴつ)ぼかしたり、濃淡を変えて自然な影を表現する。

- 影の広がりや柔らかさを調整し、リアルな影の効果を試す。

この練習を通じて、影の長さや濃淡のコントロールを身につけることができます。

擦筆の画像です

コントラストを活かした表現練習

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

陰影の強弱をコントロールすることで、作品にメリハリをつけることができます。

練習課題3:明暗のコントラスト(明暗差)を強調するデッサン

- 白いモチーフと黒いモチーフを並べて配置し、光を当てる(例:白い球と黒い箱)。

- 白い部分と黒い部分の境界をしっかり描き、明暗の対比を強調する。

- 影の濃淡を意識しながら、なめらかにグラデーション(階調)を作る。

- 背景を暗くすることで、明るい部分をより際立たせる表現を試す。

この練習を行うことで、光と影のコントラスト(明暗差)を活かし、画面の奥行きや臨場感を高めることができます。

陰影の描き方をマスターするための練習として、光の角度を変えた球体のデッサン、落ちる影の描写、コントラストを活かした表現の3つを紹介しました。

これらの課題に取り組むことで、光と影の理解が深まり、よりリアルな鉛筆画を描けるようになれます。日々の練習に取り入れて、鉛筆画を描くためのデッサン力を向上させましょう!

質感をリアルに表現する!鉛筆画の質感練習課題

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で質感をリアルに表現することは、作品に深みと立体感を与える上で非常に重要です。

異なる素材を描き分けることができれば、鉛筆画における表現力が大きく向上します。

本章では、モノトーンの鉛筆を使って、質感を描き分けるための練習課題を紹介します。これらの練習問題を通じて、ガラス、木、布など、さまざまな素材をリアルに表現する技術を身につけましょう。

ガラスの透明感を表現する練習

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

ガラスの透明感を描くのは、鉛筆画における技術の中でも特に難易度が高いものです。しかし、適切な方法でアプローチできれば、透明感を見事に表現することができます。

練習課題1:ガラスコップのデッサン

- モチーフとしてガラスのコップを選ぶ(前掲の画像を参照してください)。

- ガラスの反射を描く:コップの表面や内側の反射を意識して、鉛筆で微細に描き込む。

- ハイライトを残し、光源に従って影を描写:明るい部分を塗らずに残し、透明感を演出。

- 影の境界をぼかし、光の当たり方を観察:影がどのように変化するかを細かく描写する。

この練習でガラスの質感をリアルに表現できるようになれます。

尚、別の描き方も紹介します。まずコップの輪郭が完成できましたら、そのコップの全面にHB等鉛筆で、優しく軽いタッチの縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)で面を埋めます。

そこへ、「練り消しゴム」を練って、鋭い「マイナスドライバーやプラスドライバー」のような形状にして、実際のモチーフの光っている部分を拭きとります。

その後は、それぞれの部位へ必要となる「トーン」を乗せていけば完成に向かえます。筆者はこの描き方が多いです。理由は簡単だからです。上の作品の中のガラスの光の部分は、全てこの描き方で描いています。

木材の質感を再現する練習

木材の質感を描き分けることで、鉛筆画に豊かな表情を加えることができます。木目や質感を忠実に表現するためには、細かな観察力と練習が必要です。

練習課題2:木の板のデッサン

- 木の板を描く:木目の模様を意識して描き始め、形を捉える。

- 木目を細かく描写:鉛筆で木目を一つ一つ丁寧に描き込み、木材の質感を再現する。

- 影をつけて立体感を強調:木の板が置かれている台や背景に影を落として、立体感を強調する。

- 鉛筆の濃淡を変えて、光と影のコントラスト(明暗差)を強調:特に木目の部分に濃淡をつけて、立体感を表現する。

木の質感を描くことで、鉛筆画のリアルさを大きく向上させることができます。

尚、制作するうえで、実際には木材の断面を描くことは少ないです。多いのは樹皮などですが、次の筆者の作品を確認してください。その樹皮ですらしっかり描いていませんよね。それには理由があるからです。

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

我々人間の目は、細かい模様や柄のある部分に注意を奪われる習性があります。制作する作品の中で、「樹皮」が主役ならばしっかりと描き込んでいきましょう。

しかし、主役や準主役がそれ以外のモチーフであった場合には、主役や準主役を引き立てるためにも、省略して描くことが大事なのです。これを「デフォルメ」とよんでいますが、多くのプロ画家は当たり前に行っている技術です。

あなたの制作画面上で、主役や準主役を引き立てたい場合には、これらの手法も必要になるということです。

実際の風景には「電柱や電線」があっても、それらを省略して、主役や準主役を引き立てて、見映えのする作品にするというように、この手法は忘れないようにしましょう。

しかし、全体へ細密描写をしたいという場合には、主役と準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外の脇役には、「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役を引き立てることもできます。

布の柔らかさを表現する練習

布や織物の柔らかさを表現することも、鉛筆画の魅力的な技法の一つです。しわや折り目を描くことで、柔らかな質感を再現することができます。

練習課題3:布のしわを描く

- 布のモチーフを選ぶ:たたんだシャツや布の切れ端を選んで、そのシワを描写。

- シワのラインを観察:シワの起伏を観察し、それぞれの線に陰影を加える。

- 柔らかさを表現:布の部分がどのように光を受け、どこに影ができるかを観察し、影を濃淡で表現。

- 背景と布を区別して描く:布の柔らかさと立体感を強調するために、背景との対比を意識して描写する。

布の質感をリアルに描写することで、鉛筆画にさらなる深みを加えることができます。質感をリアルに表現するための練習課題として、ガラス、木、布の質感を描く方法を紹介しました。

しかし、布のしわはあくまでも脇役にすぎません。主役や準主役のモチーフには、しっかりとした細密描写を入れて、布などの脇役には「何となくわかる程度」の描き込みで充分です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

これらの練習を通じて、鉛筆画における表現力を大幅に向上させることができます。どの素材でも、光と影の使い方を意識して描写することが重要です。毎日の練習で、質感の表現力をさらに高めましょう!

毎日できる!デッサン力を鍛えるおすすめなトレーニング法

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

デッサン力を伸ばすためには、継続的な練習が欠かせません。

しかし、何をどのように練習すれば良いのか迷うこともあるでしょう。

本章では、モノトーンの鉛筆画に特化した、毎日取り組める効果的なトレーニング法を紹介します。これらの練習を日々積み重ねることで、着実にデッサン力を向上させることができます。

1日5分!シンプルな線と形の練習

第1回個展出品作品 野菜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

デッサンの基礎となるのは、正確な線を描く力と形を捉える力です。短時間でできるトレーニングを習慣化しましょう。

練習課題1:基本の線描きと形のスケッチ

- 直線と曲線の練習:紙に直線と曲線を引く(縦、横、斜め、波線など)。

- 基本の形を描く:円、三角形、四角形をスムーズに描く練習をする。

- ランダムな形を素早くスケッチ:紙の上に様々な形をランダムに配置し、素早く描くことで手の動きを滑らかにする。

- 1日5分でOK:毎日少しずつ続けることで、線のコントロール力が向上する。

この練習を続けることで、鉛筆の扱いがスムーズになり、鉛筆画を描くためのデッサン全体の精度が向上します。

陰影を素早く捉えるトーンの練習

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影の表現は、鉛筆画を描くためのデッサンのリアリティー(現実性)を決定づけます。短時間で陰影を正確に捉える力を養いましょう。

練習課題2:短時間で陰影を描くデッサン

- シンプルな立体を用意(球、円柱、立方体)。

- 光源を確認及び意識して、影をつける(自然光・ライトのどちらでもOK)。

- 3分間で陰影の配置を描く:ディテールを細かく描くのではなく、大まかに光と影の配置を捉える。

- 徐々に制限時間を短縮:最初は3分→次は2分→最後は1分で陰影の基礎を捉える訓練をする。

尚、この練習で使う鉛筆は、3Bや4Bで、芯先を鋭くし過ぎない方が描きやすいです。

目と手を鍛えるクロッキーの練習

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

素早くモチーフを捉える「クロッキー」は、デッサン力向上に欠かせません。

練習課題3:1ポーズ5分のクロッキー練習

- シンプルなモチーフを選ぶ(手、植物、小物など動かないもの)。

- 5分で形を捉える:タイマーなどで時間を区切り、短時間でデッサン。

- ディテール(詳細)より全体のバランスを意識する:細かい描写より、形の構造を大まかに描く。

- 5回繰り返す:1日5枚のクロッキーを続けることで、スピードと正確さが向上する。

このクロッキー練習を続けることで、描くスピードと観察力が向上し、鉛筆画を描くための、デッサンの基礎力が鍛えられます。

ただし、一週間に一度くらいは充分な時間を取って、作品を仕上げていきましょう。それまで描きかけになっていた作品を、鉛筆画として仕上げる意識を持って取り組んでみましょう。

デッサン力を鍛えるためには、毎日続けられるトレーニングが重要です。基本の線と形の練習、陰影のスケッチ、短時間クロッキーを取り入れることで、無理なく鉛筆画を描くための、デッサン力を向上させることができます。

今日から実践し、継続的にスキルアップを目指しましょう!

鉛筆画のデッサン力を伸ばす!総まとめ

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を上達させるためには、継続的な練習と適切な課題選びが重要です。

この記事では、初心者から中級者まで実践できるデッサン練習方法を紹介してきました。

以下は、効果的な学習ポイントを整理しましたまとめです。

デッサン練習の基本ポイント

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で上達するためには、以下の基礎を徹底することが重要です。

- 適切な線のコントロール:直線や曲線の練習を継続し、滑らかな線を描く。

- 基本の形を捉える:立方体や円柱などの基本形を繰り返し描く。

- 陰影表現の理解:光の角度を変えて影の変化を観察し、リアルな陰影を描く。

毎日できるおすすめなトレーニング法

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

日々の練習を習慣化することで、デッサン力が飛躍的に向上します。

- 1日5分の線と形のデッサン:シンプルな形を描いて基本を鍛える。

- 短時間で陰影を捉えるスケッチ:光源を変えて明暗のバランスを学ぶ。

- 1ポーズ5分のクロッキー:スピードを意識して描くことで観察力を鍛える。

中級者向けの応用課題

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

基礎を固められましたら、さらに表現の幅を広げる練習に挑戦しましょう。

- 交差する影の描写:複数の立体を組み合わせて光と影の影響を観察。

- 異なる質感の描き分け:ガラス・木・布などの素材を描き分ける。

- 動きのあるモチーフのデッサン:ランニングする人や動物の姿勢を素早く描く。

質感をリアルに表現するテクニック

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画でも、異なる素材感をしっかり表現することが可能です。

- ガラスの透明感:ハイライトを活かして光の反射を描く。練り消しゴムで「光を描く」ことで完成させることもできる。

- 木の質感:木目の流れを細かく描き込み、自然な模様を作る。

- 布の柔らかさ:しわの入り方や影のぼかしを使って表現力を高める。

デッサン力を伸ばすために大切なこと

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のデッサン力を向上するには、毎日の積み重ねが不可欠です。今回紹介しました練習を継続することで、確実にスキルアップが可能になります。

- 基礎を固める(線・形・陰影を徹底練習)。

- 短時間のトレーニングを毎日続ける。

- 質感や光の変化を細かく観察しながら描く。

- 応用課題に挑戦し、表現の幅を広げる。

筆者の場合には、独身時代の土日祝日盆暮れ正月などの休日には、「鉛筆画が描きたくて」早朝に目が覚めてしまい、起き抜けから描いて、疲れるたびに、朝食・洗濯・掃除・片付け・食事の準備(調理)などをはさんでいました。

家事が気分転換や休息にもなって、楽しく作品制作に没頭できました。平日でも、仕事帰りに食事を済ませて帰り、pm9:00~11:00まで毎日2時間制作していましたので、3年半で最初の個展の開催まで到達できています。

このように鉛筆画に没頭できることで、家事も片付くので、健康的で浪費を抑えて、精神的にも充実した日々を送れるようになれましたので、これはもう絶対にオススメな趣味です。

また、モチベーションを高める方法としては、「構図」の研究もしていきましょう。そのためにも、構図のたくさん載っている本を一冊購入することをオススメします。

各種公募展への出品では、欠かせない「肝」であるばかりではなくて、たくさんある「簡単な構図へ何を組み合わせるのか」を考えるだけで、次から次へとイメージが「組めども尽きぬ泉のように」湧き出て来て、楽しさが尽きません。

筆者は、それまでの独身時代には、「何をしていいのか分からない」時間つぶしが苦痛だった日々と決別し、しっかりと「濃密な充実感」を味わえる日々へと転換できて、夜には「心地よい疲労から熟睡できる」健康生活の入り口にも転換できました。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

-F10-1996☆-1-485x665.png)

毎日少しずつ練習を積み重ね、鉛筆画のスキルを向上させていきましょう!