こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

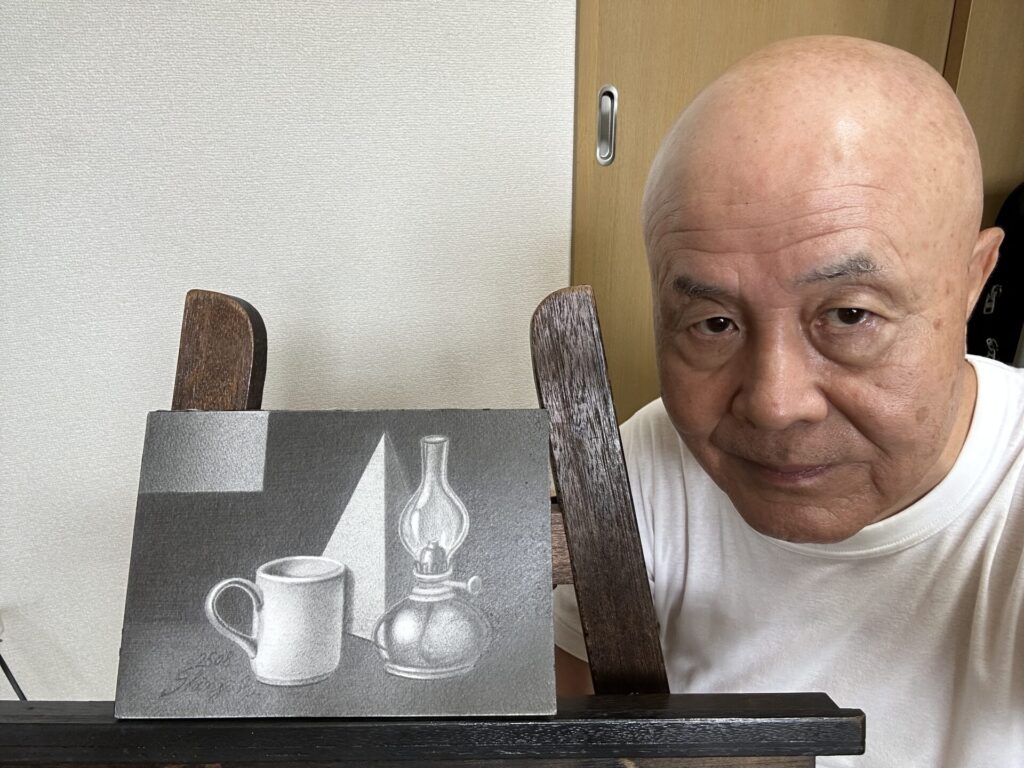

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を続けていると、技術は上達しているのに「次に何を描こうか」と、題材に迷うことが増えるものです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、モチーフを決める幅を広げることは、表現できる範囲を広げ、作品に個性を与える重要なステップにもなります。

この記事では、日常の中からモチーフを発見する方法や、記憶や感情をきっかけに題材を選ぶコツなど、実際に取り入れやすい5つのアイデアをご紹介します。

新たな視点からも、描く対象を選ぶ力を強化することで、迷いや停滞から抜け出せて、作品制作の流れをスムーズにすることができるでしょう。

それでは、早速どうぞ!

日常の中から題材を見つける発想法

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、次に描くテーマのモチーフに迷う時に、多くの場合は「新鮮さ」を感じられる対象が、身近に見つからないことが原因ではないでしょうか。

しかし、日常生活には注意深く観察することで、描く価値のある題材が数多く隠れています。

本章では、普段の暮らしの中から、モチーフを発見するための発想法を具体的に紹介します。

身近な小物を観察対象にする

日常生活でよく使う眼鏡、時計、マグカップなどは、見慣れているがゆえに題材として見過ごされがちです。

しかし、それらは光の当て方や配置によって、豊かな陰影や質感を見せてくれます。

鉛筆画中級者の人が描く練習として、身近な物をモチーフに選ぶことは、観察力を鍛えられると同時に、表現のバリエーションを広げる良い機会にもなるのです。

次の作品のように、「目玉クリップ」でさえモチーフになります。モチーフ単品に注目するのではなく、それらが反射しているさまを、リアルに捉えることが作品のテーマでした。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

食材や日用品をモチーフにする

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

冷蔵庫にある果物や野菜、机の上のノートや筆箱などは、構造がシンプルでありながら描き応えのあるモチーフです。

例えば、玉ねぎの皮の重なりやバナナの斑点模様、紙のシワなど、細部に注目することで日常の題材が新たな表現の場に変わります。

普段から、これらをスケッチする習慣をつければ、描く題材に困ることが減るでしょう。

というか、道端に落ちている「石ころ」でさえ、例えば、黒い下敷きの上に乗せて、室内の照明を消して、デスクライトを斜め上から当てるだけでも、見映えのある作品として制作できます。^^

部屋の一角を切り取る

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

家具や観葉植物、窓辺に差し込む光など、部屋の一部をモチーフにするのも効果的です。

鉛筆画中級者の人は、構図の工夫を考えることで、単なる風景を物語性のある作品に変えることができます。

たとえば、食卓の上のカップ&ソーサーやコーヒーポットの配置、光が作る影のラインなどを取り入れれば、日常の一瞬が画面に深みを与えてくれるのです。

その前に、当面描けるだけの構図の知識は必須です。関心のある人は、この記事の最終部分に、構図の関連記事を掲載してありますので参照してください。取り組みやすい、基礎的な構図を網羅しています。

通勤途上など移動中のスケッチから題材を探す

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

通勤途中の風景や、カフェでのひと時など、移動中に出会うシーンは新鮮なモチーフの宝庫です。

帰宅途中などの、混んでいない電車の中であれば、向かい側に座って寝ている人をスケッチしても面白いですよね。ただし、トラブルにならないように注意しましょう。^^

デジカメ及びスマホや、小さなスケッチブックを持ち歩き、気になった光景を素早く撮影したり、描き留めることで題材のストックは増えていきます。

後に時間をかけて、丁寧に仕上げる時の参考資料としても役立ち、発想の幅を大きく広げてくれるでしょう。

日常生活は、実は題材が尽きることのない宝庫であり、見慣れた物や場所に新しい目線を向けることが発想力を養う第一歩です。つまり、あなたの視点さえ変化させられれば、モチーフはいくらでもあるということです。

地面に落ちている一枚の鳥の羽根を見て、遠くへ飛び去る鳥も描いたら、観てくださる人のイメージを手前から遠くの鳥の位置まで運ぶことが出来るでしょう。

地面に落ちている、小さな小石に「晩秋の夕日」が当たってできている、長い影を見て、ドラマを感じたことはありませんか?

風に舞う一枚の枯葉を、樹々とセットで描いて、晩秋あるいは初冬を表現できないか?と考えてみたりすることで、あなたの創作イメージは無限大に広がっていくはずです。^^

記憶や感情を題材にする発想法

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、新たなモチーフを探す際には、現実の対象だけでなく、自身の記憶や感情を出発点にすることは大きな力になります。

過去の体験や、心に残った瞬間を思い返し、それを表現に変換することで、作品に深い意味や個性を込めることが可能です。

本章では、記憶や感情をモチーフに取り入れるための具体的な方法を紹介します。

印象に残った風景を再現する

-6.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

旅行先で見た街並みや、幼少期に過ごした公園など、記憶に残る風景をスケッチとして表現するのは効果的です。公園の片隅で、雨に濡れてる三輪車なんてのもいいですよね。^^

実際の風景を、完全に再現する必要はなく、心に刻まれたイメージを基に自由に描くことで、オリジナリティーの高い作品となります。

鉛筆画中級者の人は、自身の感覚に頼る練習を通じて、描写力と同時に表現力を養うことができるのです。

感情を形にする

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

喜びや寂しさ、期待や不安といった感情を、具体的なモチーフに置き換える方法も効果的です。

例えば、「孤独」という感情を、一本の枯れ枝や誰も座っていない椅子で表現できるように、抽象的な心の状態を、具体的な対象に変換することで、作品に深みを与えることができます。

描きながら、感情を整理できる点も大きな魅力でしょう。

音や香りの記憶をきっかけにする

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

視覚以外の記憶を出発点に、モチーフを考えるのも有効です。

例えば、夏の夜に聞いた虫の声や、雨上がりの香りを思い出すと、それに関連する風景や小物が自然に浮かび上がります。

あるいは、葉をすっかり落とした樹々を描き、その一角で今は少ないかもしれませんが「落ち葉焚き」を描くとすれば、その落ち葉焚きの香りが、初冬の情景の物語を深めることもできますよね?

鉛筆画中級者の人は、その連想をモチーフ化することで、普段は選ばない対象を題材として取り込むことができ、新しい発想の広がりを得られます。

心象風景を描き出す

現実には存在していなくても、頭の中に鮮明な風景を描く「心象風景」は、記憶や感情を統合した表現となります。

例えば、夢で見た景色や記憶をつなぎ合わせた、空想の場所をモチーフにすれば、自身にしか描けない独自の世界観が生まれます。次の心象風景は、筆者の得意とする連載テーマの作品です。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F30 鉛筆画 中山眞治

こうした試みは、鉛筆画中級者の人が、表現者としての個性を確立するきっかけになるでしょう。何よりも重要なことは、そうした独自性を磨くことが、公募展などでは競合他者を寄せ付けない個性になります。

記憶や感情を題材にすることは、現実に依存しない新しい発想法です。印象に残った風景や感情を形に変換することで、鉛筆画中級者の人は、描写を超えた表現の世界に足を踏み入れられるのです。

心に宿るものを丁寧に描く習慣が、あなたらしいモチーフ選びの力を磨くことにつながります。

観察練習からモチーフを発見する方法

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、モチーフ選びで迷う時の解決策の一つは、「観察練習」を通じて自然に題材を見つけることです。

対象をじっくり観察するプロセスそのものが、描きたい意欲を刺激し、普段気づかなかった魅力を発見するきっかけにもなります。

本章では、観察を軸にモチーフを選び出す具体的な方法を紹介します。

光と影の変化に注目する

同じモチーフでも、光の当たり方次第で表情は大きく変わります。

例えば、午後の柔らかい光に照らされた花瓶と、夕暮れに強い影を落とす花瓶では印象がまったく異なるのです。

観察練習の段階で、光と影の移ろいをじっくり捉えると、自然と「描いてみたい」という気持ちが湧き上がり、モチーフが決定しやすくなるでしょう。

たとえば、次の作品では、男物の傘と女物の傘を用意して、釣り用の透明な糸(テグス)を使ってパイプハンガーに吊るし、部屋の明かりを消し、スポットライトを当ててこの状況を創り出しています。

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の影も面白い形をしていましたので、そのまま制作しています。

質感の違いを比較して描く

ガラス、木材、金属、布といった異なる質感を持つものを並べて観察すると、それぞれの特徴を際立てられます。

鉛筆画中級者の人にとって、質感を描き分けることは大きな課題ですが、同時に挑戦意欲を掻き立てられる要素でもあるはずです。

観察を通じて、「この質感をどう表現するか」と考えるうちに、モチーフとして選ぶ対象が自然と決まっていきます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

細部のディテールを切り取る

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

制作対象全体ではなく、細部にフォーカスして観察する方法も有効です。

例えば、古い木のテーブルの傷や、落ち葉の縁のギザギザ、虫食いの枯葉の形状、布のしわなどを観察することで、部分的なモチーフとしての魅力が見えてきます。

全体像を描くだけでなく、細部を題材に選ぶことで、作品に独自性を持たせることも可能です。

スケッチを通じた発見

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

観察した対象を、短時間でスケッチする習慣を持つと、描くべきモチーフが次々と、制作候補として浮かび上がります。

スケッチは、完成を目指す必要がなく、気になった部分を素早く捉えるだけで充分なのです。

描きながら、「この部分をもっと深く描きたい」と思う瞬間が訪れ、それが本格的な作品のモチーフに発展していきます。

観察を通じて、モチーフを発見することは、鉛筆画中級者の人にとって、描写力と発想力を同時に伸ばせる方法です。

光や質感、細部への気づきが題材を決める手がかりとなり、スケッチを重ねるほど自然と描きたい対象が見つかります。

観察練習を積極的に取り入れることで、モチーフ不足の悩みは解消されていくでしょう。

第三者の作品や写真から着想を得る方法

F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフが思い浮かばない時に、第三者の作品や写真を参考にすることは、鉛筆画中級者にとって大きな刺激になります。

これは、模倣するという意味ではなく、あくまで着想のきっかけとして活用する方法です。

本章では、自身では気づかない視点や構図に触れることで、発想の幅が広がり、描く対象を決める力を養うことができる点について解説しましょう。

美術書や展覧会から学ぶ

-F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

美術書や展覧会に並ぶ作品は、モチーフの宝庫です。巨匠たちが選んだ題材やその構成方法は、時代を超えても参考になります。

例えば、静物画の定番モチーフである果物やビンも、光の扱い方や配置次第で全く違った印象を与えられるのです。

過去の巨匠たちの作品を研究し、そこへ、あなたなりの新たな解釈を加えて描けば、既存のモチーフをあなたらしい題材に変換できます。

画像や写真を題材にする

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真は、現実を切り取った瞬間を提供してくれるため、モチーフ探しに役立ちます。

とくに、旅行先のスナップや自然風景、日常の一コマを撮影した写真からは、多様なモチーフの候補を得られるのです。

鉛筆画中級者の人は、画像や写真を単なる模写にせず、自身の感情や視点を加えて描くことでオリジナリティーを確保できます。

同じテーマのバリエーションを比較する

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

例えば「花」を題材にする場合には、他の作家が描いた、花の作品及び画像や写真を複数比較してみると、表現の仕方や視点がそれぞれ異なることに気づけるのです。

その違いを観察する過程で、自身にとって新鮮に映る部分が、モチーフ選びの手がかりとなります。

同じ対象でも、多様な見方があることを知ることで、あなたなりの描きたい形が見つかるのです。

インターネットやSNSを活用する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

近年は、SNSやオンラインギャラリーで、多くの作品や写真に触れられます。自身の関心に合った、アーティストをフォローすることで、継続的に新しい視点を得られます。

ただし、第三者の作品をそのまま真似るのではなく、気になった構図や要素を抽出して、自身のモチーフへと応用する姿勢が重要です。こうした習慣はアイデアの引き出しを増やす助けになるのです。

第三者の作品及び画像や写真は、自身の発想を刺激し、新しいモチーフを決める手がかりになります。

鉛筆画中級者の人が、多様な表現に触れることで、自らの視点を広げ、オリジナリティーを保ちながら題材を選ぶ力を養うことができるのです。

インプットを積極的に活用しつつ、あなたらしいモチーフ選びへと、発展させることが重要となります。

制作テーマを設定してモチーフを導く方法

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、モチーフを迅速に決められるようになるためには、まず制作のテーマを定めることが効果的です。

テーマを持つことで、描く方向性が明確になり、自然とモチーフが浮かび上がります。

本章では、テーマを設定することで、題材を導き出す具体的な方法を紹介しましょう。

季節をテーマにする

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

春なら花や芽吹き、夏なら木陰や水辺、秋は落ち葉や果実、冬は雪景色や暖を取る小物など、季節感に基づいたテーマはモチーフ探しを容易にしてくれます。

季節を切り口にすることで、その時期ならではの光や雰囲気を描き込むことができて、観て下さる人にも共感を呼び起こす題材になるのです。

感情やメッセージをテーマにする

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

「静けさ」「孤独」「喜び」など、感情や伝えたいメッセージをテーマにすると、具体的なモチーフが選びやすくなります。

例えば、「静けさ」を表現するならば、読書をする人物や月明かりの夜景が、「喜び」であれば笑顔や花火などが候補になりませんか?

テーマに沿ってモチーフを決めることで、作品に一貫性が生まれます。

シリーズ作品としての流れを意識する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

同じテーマで、複数の作品を制作する「シリーズ化」も有効です。

例えば、「窓辺」をテーマにすれば、朝の光・夕暮れの影・夜の灯りといった変化をモチーフにできます。

シリーズとして描くことで、視点が広がり、単発の作品よりも深みを持たせられるだけでなく、モチーフ選びを継続的にしやすくなれるのです。

社会的・文化的テーマを活用する

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 鉛筆画 中山眞治

社会や、文化に関連したテーマを選ぶことも可能です。

伝統的な行事や道具、地域特有の風景などを題材とすることで、観てくださる人に文化的な背景を伝えることができます。

鉛筆画中級者の人が、こうしたテーマを活かすと、モチーフ選びが単なる個人的趣味を超え、社会的な意味合いを帯びた作品制作へと発展できるのです。

制作テーマを定めることは、モチーフを導き出す有効な方法です。季節や感情、シリーズ構成、社会的背景といったテーマを設定することで、鉛筆画中級者は迷うことなく題材を決められるようになれます。

明確なテーマがあることで作品は一貫性を持ち、観てくださる人に伝わりやすいメッセージを含んだものになるでしょう。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

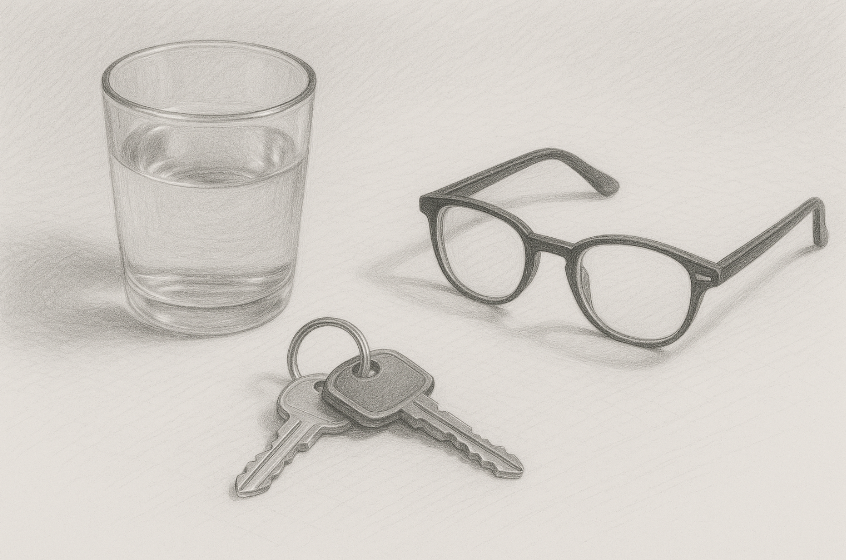

日常小物を題材に光を観察する

机の上のコップ、鍵、眼鏡など身近な小物を一つ選び、光源を変えてスケッチしてみましょう。

光と影の変化によって印象がどう変わるかを意識することで、普段は見過ごしていたモチーフの魅力に気づけます。

参考画像です

記憶に残る風景を心象として描く

過去に訪れた、印象的な場所を思い出し、記憶の中のイメージを基に描いてみてください。

正確な再現よりも「その時の雰囲気」や「心に残った部分」を強調して描くことで、感情を伴った題材選びの練習になります。

参考画像です

同じテーマでモチーフを変えてシリーズ化する

「静けさ」「温かさ」など、テーマを一つ決め、そのテーマに沿って3種類のモチーフを描いてみましょう。

例えば「静けさ」なら、読書をする人物、静かな川辺、月明かりの夜など。テーマを軸にすることで、自然とモチーフに導かれる感覚を養えます。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、「モチーフが浮かばない」という悩みを解決するためには、発想の広げ方と題材の見つけ方を体系的に身につけることが重要です。

この記事でご紹介しました、5つの実践法と3つの練習課題を通じて、モチーフ選びに困らない習慣を育てることができます。以下にポイントを整理します。

- 日常の、普段の生活を新鮮な視点で観察できるようになることで、題材を見つけられる。

- 記憶や感情を出発点にすることで、作品に個性やメッセージ性が加わる。

- 観察の練習を習慣化できれば、光・質感・細部に気づく力が育ち自然に題材が見つかる。

- 第三者の画像及び写真や作品を、着想源として取り入れることで、多様な視点を学べて発想を広げられる。

- 制作テーマを先に決めることで、モチーフ選びの迷いが減り作品に一貫性が生まれる。

- 練習課題①では「日常小物を光で変化させる」ことで観察眼を鍛える。

- 練習課題②では「記憶の風景を心象化する」ことで感情と表現を結びつける。

- 練習課題③では「同じテーマでモチーフを変える」ことで題材の幅と発想力を広げる。

- 発想と実践を繰り返すことで、モチーフ不足による停滞を防ぎ、制作が継続しやすくなる。

- 最終的には「描く対象を選べる力」が育ち、作品の幅や表現力の深みが確実に増していく。

鉛筆画中級者の人にとって、技術を磨くだけでなく「何を描くか」を決める力を養うことは次の成長段階に欠かせない要素なのです。

身近な観察、記憶や感情、テーマ設定などを活用してモチーフを見出す習慣を身につければ、表現の幅は飛躍的に広がり、制作の停滞から解放されるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-7-485x353.png)

鉛筆画中級者の人が、意識的に身の回りを観察することで、描く対象を見つける習慣が身につき、制作の停滞を防ぐことができます。