こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

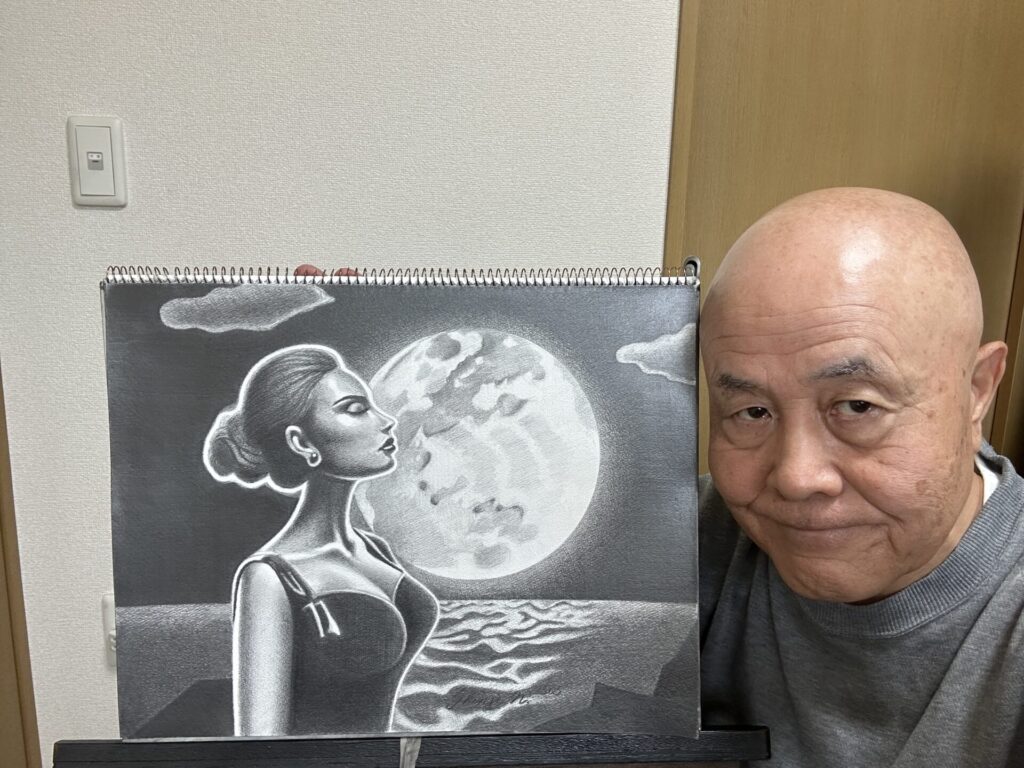

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画に熱中するあまり、つい描き込みすぎてしまい、画面が重たくなった経験はありませんか?

とくに、鉛筆画中級者になると、ディテール(詳細)の充実を求めて筆が止まらず、結果として構図が崩れたり、トーンが平坦になったりすることもあるでしょう。

しかし、そうした「描き込みすぎ」も、発想を転換すれば新たな表現に昇華できるのです。ただし、この記事は、フィキサチーフをかける前である事を前提にしていますので、お間違えのないように。

尚、この記事では、描き込みすぎて失敗した鉛筆画をリカバリーし、再構築するための具体的なテクニックや考え方を、構成力・視線誘導・トーンの整理などの観点から解説します。

諦める前に、逆転の発想を学びましょう。それでは、早速どうぞ!

描き込みすぎを逆手に取る発想転換術

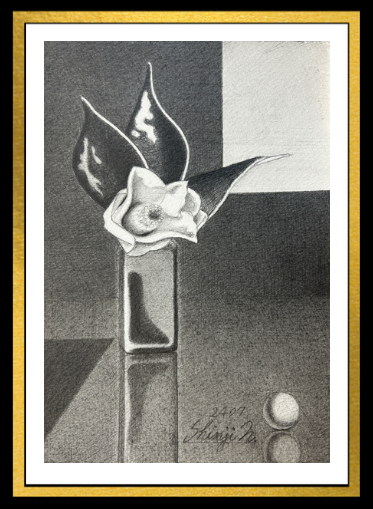

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた鉛筆画は、一見すると「失敗作」と思われがちですが、見方を変えることで再生の可能性が広がります。

本章では、失敗を逆手に取るための発想転換術を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

描き込みの密度を作品の「強み」として捉える

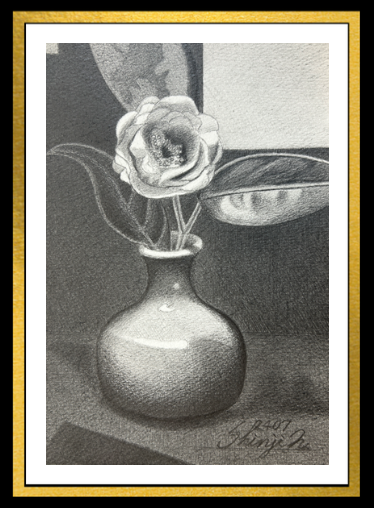

第2回個展出品作品 グロリオーサ1997 F10 鉛筆画 中山眞治

細部まで丁寧に描き込まれた箇所は、画面の情報量が豊かで、視線を集める力を持っています。

描き込みが過剰になった部分を「失敗」と観るのではなく、意図的な主題の核として活かす方向にシフトすることが重要です。

描き込まれた領域をあえて構図の中心に置き、他の部分を削ぎ落とすことで、メリハリの効いた印象的な画面構成へと再構築できます。

描き込みの「勢い」を感情や物語に変換する

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描写が暴走してしまった背景には、強い集中力や情熱があるはずです。そのエネルギーを作品の表現として昇華させましょう。

例えば、筆圧の強い線や濃い陰影を活かして、登場人物の内面や風景の重厚な空気感を演出することで、観てくださる人に訴えかける深みを持たせることもできます。

意図せず現れた筆跡や濃淡の揺れも、「味」として取り込むことで、作品の個性を際立てられます。

画面を整えて焦点を絞る「削る勇気」

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

逆転の発想において、加えるだけでなく「引く」ことも重要です。

描き込みすぎた部分以外を、思い切ってぼかしたり、練り消しゴムでトーンを抑えたりすることで、主役や準主役の鮮明さを際立てられます。

また、背景や余白に視線の逃げ道を設けることで、密度の高い描写が画面全体と調和し、息苦しさを軽減できます。引き算の視点を持つことで、作品に深みと余韻を与えることが可能です。

このような余白部分を「抜け」と呼びます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

失敗の分析が次作への成長につながる

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた経験は、作品の傾向や構成力の見直しに絶好の機会になります。

自身の描写の癖を把握し、どの段階で加減を見誤ったのかを分析しましょう。原因を客観的に捉えることで、次回の制作では描写の抑揚やトーン設計を、事前にコントロールできるようになれるのです。

このような振り返りは、継続的な技術向上の土台となり、描き込みすぎは失敗ではなく、試行錯誤の過程で生まれる副産物と捉えましょう。否定せずに受け入れ、その中から意味を見出すことで、作品は新しい命を得られます。

トーンの整理で作品に空気感を取り戻す方法

第2回個展出品作品 暮らしⅠ 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎによって、画面が「黒っぽく」沈んでしまった場合には、全体の空気感や奥行きが失われがちです。

本章では、鉛筆画においてトーンの整理を行い、画面が呼吸できるような印象へ再構築する方法を解説します。

トーンマップを作成して明暗の偏りを見直す

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

まず、現状の画面を客観視するために、スケッチブックや紙全体を「明・中・暗」の3段階に分けてトーンマップを描いてみましょう。

トーンマップの一例です

どの領域に黒が集中しているのか、どこに明るさが足りていないのかを視覚的に把握することで、描き込みによる偏りに気づけます。

そのうえで、暗すぎる部分を練り消しゴムなどで軽くトーンダウンし、明るさのリズムを作り直すことが必要です。

この場合の練り消しゴムの使い方は、練り消しゴムをよく練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンダウンさせる箇所の表面を優しくなでるように調整していきましょう。

グラデーションを使って空気の「厚み」を表現する

鉛筆画においてグラデーション(階調)は、空間の深さや雰囲気を描き出す重要な手段です。描き込みすぎた部分は、多くの場合コントラスト(明暗差)が強すぎてグラデーションが失われています。

そこで、暗部と中間部の間に滑らかなグラデーションを作り直すことで、視覚的な「空気の層」を再生することができます。

とくに、背景との接続部分でこの手法を使うと、密度の高い描写も自然に画面に溶け込みます。次の作品を参照してください。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

白を活かす意識で緊張感と抜け感を演出する

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描き込みが進むと、スケッチブックや紙の白が徐々に失われていきますが、あえて手を加えずに残した白は、作品に「呼吸」や「抜け」を与える貴重な要素になります。

主役や準主役の周辺に、白を意図的に残すことで、重たい画面に緊張感と軽やかさを与えることができます。

また、白は視線を引きつけやすいため、描き込みすぎた部分から視点を逃がす補助にもなります。次の作品を参照してください。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

トーンの「抑制と整理」で全体の調和を取り戻す

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

作品を描き直すのではなく、すでに描かれた線や陰影を調整することで、画面全体に統一感を生み出すことができます。

必要に応じて、トーンを和らげる、もしくは新たにグレーを追加することで、中間調を増やし、明暗差の激しさを緩和できるのです。

この「抑制」の意識が、結果的に描写の質を高め、観てくださる人に安定感を与える画面へとつながります。

描き込みすぎて沈んでしまった画面も、トーンの整理によって立体感や空気感を再構築できます。トーンの扱いを見直すだけで、作品の中に再び光と空気を取り戻せるのです。

焦点の再設定で画面を再構築する手順

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた鉛筆画では、焦点が曖昧になり、観てくださる人の視線が画面内をさまよってしまうことがあるのです。

本章では、焦点を再設定することで全体を引き締める方法を紹介します。

視線誘導のルートを新たに設計する

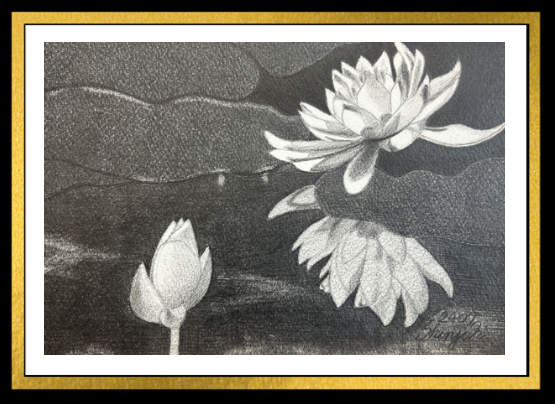

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

まず、画面内で視線がどこに向かっていくかを再確認します。構図の中に視線を導く線や形が不足していると、描き込みの密度に埋もれてしまい、主役や準主役が不明瞭になります。

そこで、輪郭の明確化・周囲のトーンの整理・流れる線の強調などを使い、視線誘導のルートを再設計しましょう。

視線が、自然に主役や準主役に到達できるように調整することで、画面全体の観やすさと印象が改善できます。

強調すべき「一点」に焦点を絞り直す

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

焦点が複数あると、どこが主役なのか伝わりにくくなります。そこで、構図の中でもっとも意味を持たせたい一点を定め、その部分を際立たせる工夫を施しましょう。

たとえば、背景をぼかす・明暗差を付ける・エッジ(縁)を強調するなどの手法で、その焦点を視覚的に際立たせることができます。

描き込みすぎた情報の中から「核」を抽出し、それを前面に出す意識が重要です。

尚、制作している画面の中のモチーフが1点の場合には、主役のハイライトをしっかりと入れ直し、背景の光具合に「淡いトーン」を乗せることで、主役を引き立てられます。

焦点以外の要素を「整理」して空間に緩急をつける

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

主役や準主役が明確になりましたら、周囲の要素を調整して画面に緩急を与えます。

すべてを均一に描き込むと画面が平坦になりますが、焦点の周囲に空白や柔らかな描写を取り入れることで、視線が焦点へと集中しやすくなります。

また、描き込みを一部削除したり、線の密度を意識的に下げたりすることで、視線の「動き」を誘導する役割も果たします。

観てくださる人の視点を意識して構成を練り直す

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

作品は、描く人だけでなく、観てくださる人との作品を通したの対話によって完成します。

観てくださる人の目がどこから入り、どのように画面内を移動していくかを想定しながら構成を練り直すことで、より効果的な焦点の設計が可能になります。

画面内に「入り口」と「抜け口」を用意し、焦点からストーリーが展開するような構成が理想です。

焦点の再設定は、描き込みすぎで散漫になった画面を引き締め、印象を強くするための有効な手段です。次の作品を参照してください。

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

情報を整理し、視線の動きを設計することで、作品に再び生命を吹き込むことができます。

描き込みの密度差で立体感と空間を再演出する

第2回個展出品作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎによって、画面が一様な密度になってしまうと、奥行きや立体感が失われてしまいます。

本章では、密度のコントロールによって、空間と存在感を再び描き出す方法を紹介します。

描き込みの「濃淡」で前後関係を明確にする

第2回個展出品作品 誕生2000 F1 鉛筆画 中山眞治

作品の中に奥行きを感じさせるためには、手前と奥の情報量に差をつけることが基本です。

近くにあるものほど線を濃く、ディテール(詳細)を多く描き、遠くにあるものほど輪郭を曖昧にし、線を薄くすることで前後の空間が生まれます。

描き込みすぎた場合には、遠景の部分をぼかしたりトーンを落とすことで、主役や準主役との距離感が再構成され、画面に奥行きが蘇ります。

面の変化に応じて描写の密度を調整する

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

立体感を表現する際には、モチーフの面の向きに応じて、描き込みの強弱を変えると効果的です。

たとえば、光が当たっている面には密度を抑え、影になる部分は密度を上げて濃く描くことで、形状の丸みや角度が伝わります。

描き込みすぎた箇所が全体的に均一であるならば、面の方向性に沿って一部を練り消しゴムで調整し、形状を再認識できるようにしましょう。

情報の緩急で視覚的なリズムをつくる

すべてを細密に描き込むと、観てくださる人の目がどこにもとどまらず、結果的に平坦な印象を与えてしまうのです。

情報が多い部分と少ない部分を意図的に作り、視線が自然に動くようにすることで、画面にリズムが生まれます。

たとえば、主役や準主役の周囲は密度を高くし、背景及び遠景や周囲には空白を残すことで、主役や準主役の存在感を際立てられます。密度の緩急こそが構成力の要です。

次の作品では、画面左下の角から画面右上の角へ続く斜線を使って、観てくださる人の視線を誘導しています。画面左下の角の部分には、今まさに地面を割って出ようとしている植物の芽があります。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

そして斜線伝いに、地面から完全に抜け出た準主役の植物の芽、そしてその先の画面中央右手に主役である植物の芽があり、タバコの吸い殻も使って、観てくださる人の視線を画面上の右角へ導いています。

尚、同じモチーフを3個以上使うことで、画面に「リズム」が作れることも記憶しておきましょう。この作品では、徐々に育っていく植物の芽がリズムを作っているわけですね。^^

濃淡と空白で空気を含んだ画面をつくる

第2回個展出品作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、空白や淡い部分が「空気」や「余韻」として働きます。

すでに描き込みすぎた画面でも、練り消しゴムやぼかしを使って部分的に空白を回復することで、作品に静けさや空気感が戻るのです。

白い余地を生かすことは、作品の呼吸を整えることに直結し、密度の差は単なる技術ではなく、観てくださる人の感覚を誘導する手段でもあります。

描き込みの密度差を意識的に再調整することで、鉛筆画の中に立体感や空間を再演出できます。密度のバランスを整えるだけで、作品が驚くほど変貌することもあるのです。

消す・加える・ぼかすを組み合わせた修整の実践法

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた鉛筆画をリカバリーするには、ただ線を減らすだけでは不充分です。

加筆・削除・調整を組み合わせることで、作品の完成度を高めることが可能になります。

本章では、具体的な修整の手順と考え方を紹介しましょう。

練り消しゴムで描写を削るときの注意点

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使えば、描き込みすぎた部分をトーンダウンさせて柔らかい印象に変えられますが、消しすぎるとスケッチブックや紙の質感が損なわれることもあるため、注意が必要になります。

とくに、農く重ねた部分は一気に白く戻すのではなく、数回に分けて、確認をしながら少しずつトーンを調整するのが基本です。

また、周囲とのバランスを保つため、削る際には境界を滑らかにぼかすように意識しましょう。これにより、違和感なく明暗の流れが再構成できます。

トーンを加えることで密度を均整させる

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた部分が、強調されすぎて浮いて観える場合には、周囲に軽くトーンを加えることで画面全体の密度を整えることができます。

とくに、背景が白すぎると主役や準主役が不自然に目立つため、柔らかいタッチで中間調を乗せることで調和が取れるのです。

加える作業は、削る作業と同様に慎重さが求められますが、作品の空気感を調整する上で重要な要素となります。

「ぼかし」を使って描き込みの印象を和らげる

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

濃すぎる描写を自然に馴染ませるには、ティッシュペーパーや綿棒での「ぼかし」が有効です。ぼかしは単に輪郭をあいまいにするだけでなく、トーンの滑らかさを作るための技術です。

ぼかすことで線の主張が抑えられ、描き込みが強すぎた部分も柔らかく画面に溶け込ませることができます。

ただし、ぼかしすぎて全体がぼやけると逆効果なので、主題の周囲や背景や遠景に限定して使うと効果的です。

消す・加える・ぼかすの順番を考える

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

修整作業においては、手順にも工夫が必要です。

最初に削りたい箇所を練り消しゴムで調整し、次に必要な箇所にトーンを足し、最後に全体をぼかして馴染ませるという順番が基本になります。

この順番を守ることで、修整作業が無駄なくスムーズに進みます。また、その都度スケッチブックや紙の状態を確認し、描き直しによる劣化を避けるため、必要以上の筆圧をかけないことも大切です。

描き込みすぎた鉛筆画は、消す・加える・ぼかすという3つの作業を組み合わせることで、バランスの取れた作品に生まれ変わらせることができます。

修整は「取り戻す作業」ではなく、「新たな価値を見出す作業」として取り組みましょう。

練習課題(3っ)

F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習すればするほど上達できますので、早速試してみてください。

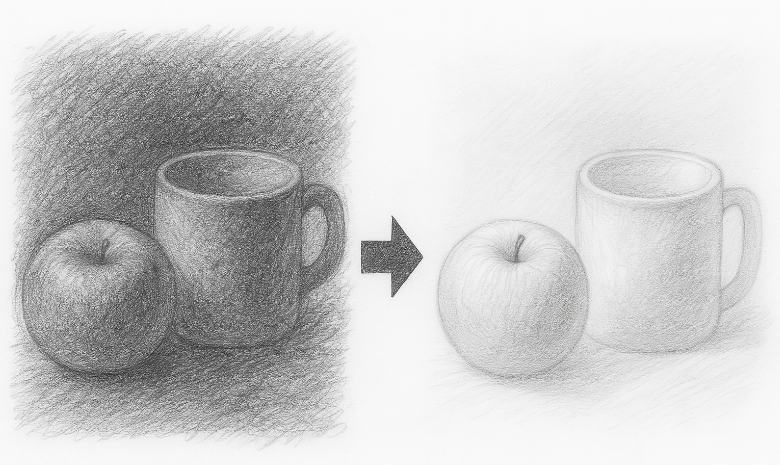

練習課題①:描き込みすぎた静物画をトーン整理で再構築する

過去に描いた静物の鉛筆画で、トーンが重くなりすぎた作品を選び、練り消しゴムと濃淡の加筆によって階調を再調整します。

明・中・暗の3トーン構成を意識しながら、光の方向性と空間のリズムを取り戻すことを目標とします。

参考画像です

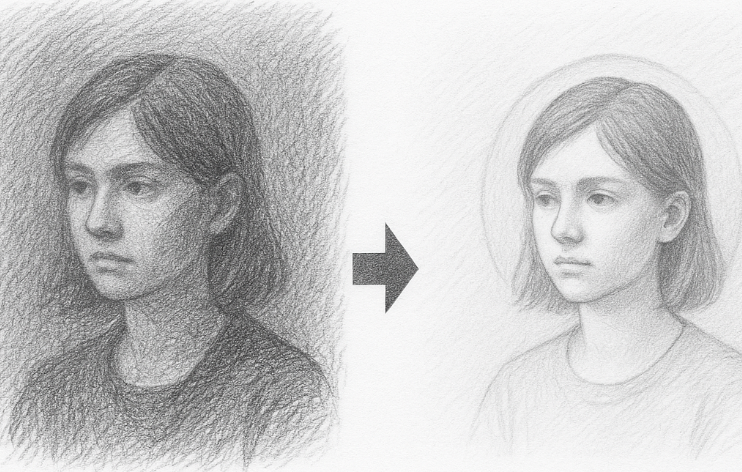

練習課題②:人物画で焦点の再設定をおこない主題を明確化する

描き込みすぎて全体が重たくなった人物画を使い、視線の流れを意識した構成に描き直します。

主題と背景のトーンの差、視線誘導の設計、空白の使い方に注意しながら、焦点を一か所に集約するトレーニングです。

参考画像です

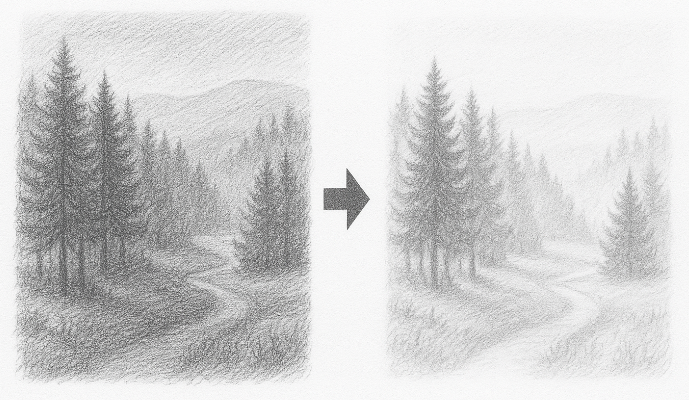

練習課題③:風景画の描き込み密度を調整して空気感を再生する

濃淡の幅が狭くなった鉛筆による風景画を題材に、描き込みの濃密さと余白の緩急で立体感と空間の流れを取り戻します。

加筆・削除・ぼかしを段階的に使い、近景・中景・遠景の奥行きの再構築を行います。

参考画像です

まとめ:描き込みすぎた鉛筆画を活かす再構築の実践ポイント

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の制作において、描き込みすぎは鉛筆画中級者の人が一度は経験する落とし穴です。

しかし、それを「失敗」として処理するのではなく、「素材」として再活用する視点を持つことで、作品の可能性は大きく広がります。

以下に、描き込みすぎた鉛筆画を救い、生まれ変わらせるための実践的なポイントを箇条書きで整理しました。

- 描き込みすぎた情報を「素材」として再評価し、主題の核として活かす構成に切り替える。

- トーンマップで画面の明暗バランスを客観視し、階調を整えて空気感と奥行きを再構築する。

- 視線誘導のルートを見直し、主役や準主役に焦点が集まるように構成を再設計する。

- 描写密度に差をつけて、手前と奥、主役及び準主役や背景のリズムと、立体感を再び強調する。

- 練り消しゴム・加筆・ぼかしを組み合わせて、画面全体の密度と空気の流れを整える。

- 描写の「削り方」と「足し方」の順序を工夫することで、スケッチブックや紙の状態を保ちつつ自然な修整を実現する。

- 自身の描き癖を冷静に分析し、描き込みすぎを繰り返さない計画的な構成力を養う。

- 空白や余白を積極的に取り入れて、視線の休息点や作品の抜け感を意識する。

- 描きすぎた状態を受け入れ、そこから新たな演出や感情の表現を見出す創造性を持つ。

- 修整や再構築は、ただ「直す」のではなく、「再発見」するプロセスととらえる。

描き込みすぎは単なるミスではなく、自身の表現欲があふれた結果でもあります。そのエネルギーを冷静に整え直すことで、作品はより強く、深みのあるものに昇華できます。

削る・加える・整理するという作業を通して、ただの修整では終わらない、進化した作品を生み出すことができるのです。

このように、描き込みすぎのリカバリーは、技術面だけでなく、構成力・観察力・発想力といった鉛筆画に必要な総合的な力を養う絶好の訓練となります。

失敗を恐れず、創造の手を止めず、再構築の一歩を踏み出してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

発想を変えるだけで、作品の可能性は広がり続けるのです。