こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、手の描写は最も難しいテーマの一つといわれています。形が崩れると一気に不自然さが目立ち、作品全体の完成度を下げてしまいます。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、リアルさを出しながらも、自然な構図にまとめることが大きな課題となるのです。

この記事では、手の配置と構図の工夫によって、自然さを引き出すテクニックを解説します。

視線の動きや、全体のバランスを意識して、手が主役にも脇役にもなれる柔軟な表現を学ぶことで、より説得力のある作品へと仕上げることができるでしょう。

それでは、早速どうぞ!

手の自然さを決める配置の基本

鉛筆画で、手を自然に見せるためには、まず配置の基本を理解することが欠かせません。

手は非常に複雑な形を持ち、関節や指の角度によって印象が大きく変わるため、構図における位置付けが全体の調和を左右します。

-.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

とくに、鉛筆画中級者の人がつまずきやすいのは、手の配置が独立してしまい、体や顔とのつながりが弱くなる点です。

本章では、自然さを生むための基礎的な配置の考え方を整理していきます。

手と体の関係を意識する

手の自然さは、体との連動を前提に考える必要があります。腕の角度や肩の位置に対して不自然な方向に手を描くと、ぎこちない印象になってしまうからです。

例えば、肘から手首への流れを意識し、その延長線上に指先が収まるように配置すると、無理のない自然な形が生まれます。

また、手だけを見て描くのではなく、体全体の動きの中に配置する意識が重要です。

指先の方向で動きを表現する

手の印象は、指先の向きによって大きく変わります。指が外側へ広がっていると開放感を、内側へまとまっていると、落ち着きや緊張感を演出できます。

鉛筆画中級者の人は、指先をただ並べて描くのではなく、方向性を持たせて描くことで、作品全体に自然な動きを与えることが可能なのです。

構図の中で、手の指が視線の誘導線となるように意識すると、画面の流れもスムーズになります。

適度な余白で不自然さを防ぐ

手の周囲に、適度な余白を残すことも重要なポイントです。モチーフを詰め込み過ぎると手が窮屈に見え、逆に間延びしてしまうと、存在感が薄れてしまいます。

構図のバランスを考えながら、手の周囲に呼吸できる空間を設けると、自然さと安定感が両立できるのです。

とくに、複数の人物や小物と一緒に描く際には、手の周囲の余白が全体のまとまりを作り出します。

線の強弱で手の存在感を調整する

配置の基本とともに大切なのが、描線の強弱による存在感のコントロールです。

すべての線を同じ濃さで描いてしまうと、手が必要以上に強調されてしまい、構図全体のバランスが崩れます。

視線を集中させたい部分にはやや濃い線を、補助的な役割の部分には、軽い線を使い分けることで、自然で無理のない配置を演出することができるのです。

手の自然さを決める配置の基本は、体との連動、指先の方向性、余白の確保、線の強弱の調整にあります。

手のポーズが与える印象と構図の効果

手のポーズは、人物の感情や物語性を強く伝える要素であり、構図の中で大きな役割を果たすばかりか、同じ顔の表情でも、手の形や位置が変わるだけで、印象がまったく異なるものになります。

鉛筆画中級者の人にとって重要なのは、手をただ写実的に描くことにとどまらず、手のポーズの持つ意味を、構図全体と結び付けて自然に配置することです。

本章では、手のポーズが作品に与える効果を具体的に見ていきましょう。

開いた手で開放感を表現する

手を大きく開くポーズは、観てくださる人に開放的で、明るい印象を与えます。例えば、空を仰ぐ姿や、人に向かって差し伸べる動作では、手の広がりがそのまま感情の広がりを象徴します。

この場合、構図上で手を画面の外に向けて配置すると、作品の枠を超えて世界が広がるような印象を作り出せるのです。

鉛筆画中級者の人は、こうしたポーズを単なる形として描くのではなく、画面の流れや余白との関係を意識することが、自然さを高める鍵となります。

握った手で緊張感を演出する

反対に、手を握りしめるポーズは、緊張感や内面の強い意志を示します。拳を固めることで動きは制限され、作品に重さや緊迫した空気が生まれます。

構図的には、体の中心に近い位置に拳を配置すると安定感が増し、画面の中で強い支点となるのです。

このように、握る手はただの形ではなく、視覚的なエネルギーの集中点として作用するため、他の要素とバランスを取ることが、自然さを保つポイントとなります。

手の重なりで親密さを表す

二つの手を重ねるポーズは、親密さやつながりを象徴します。自分の手を胸に当てる仕草や、他者の手を握る動作などは、静かな感情を伝えるために有効です。

このとき構図上では、重なった部分を画面の焦点に配置することで、観てくださる人の視線を自然に集められます。

鉛筆画中級者の人は、この重なりを無理なく描くことで、作品全体の人間味を高められるのです。

ポーズの一貫性を守る

どんな手のポーズであっても、体の動きや周囲のモチーフとの一貫性を持たせることが重要です。

例えば、リラックスした姿勢の中に、拳を固めた手が一つだけ存在すると、作品全体が不自然に見えてしまいます。逆に、緊張感のある場面に開いた手を描いても違和感が生まれます。

ポーズを決める際には、全体のテーマや物語に即した一貫性を意識することが、自然で説得力のある表現につながるのです。

手のポーズは、開放感、緊張感、親密さといった感情を強調し、構図全体に影響を与えます。鉛筆画中級者の人が、自然に見せるためには、手のポーズを単なる形ではなく、テーマや画面の流れに調和させる工夫が不可欠となります。

視線誘導に活かす手の位置関係

鉛筆画で、自然な手を描くためには、単に形を整えるだけでなく、手の位置関係が視線誘導にどのように作用するかを理解することが大切です。

観てくださる人の視線は、無意識のうちに、線や形の方向性に沿って動きます。とくに手は、指先の方向性や形のリズムによって、画面全体の流れを左右する存在となります。

鉛筆画中級者の人が、自然で説得力のある表現を実現するためには、手の位置を計算して配置することが必要不可欠です。

本章では、視線誘導を意識した手の位置関係の工夫について解説します。

指先を視線の導線に使う

指先は、最も鋭い視覚的な方向性を持つため、自然な視線誘導に活かせるので、例えば、人物の視線と指先の向きを一致させると、観てくださる人の目は自然にその方向へ動きます。

逆に、指先が全く異なる方向を向いていると、画面内に無意味な緊張感を生んでしまうこともあるのです。

手を配置する際には、観てくださる人に見せたいモチーフや、構図の流れと指先の方向性を一致させることを意識すると、画面全体が調和します。

複数の手で動きを作る

二つ以上の手が登場する場合、それぞれの位置関係が重要になりますが、例えば両手を広げて配置する場合、手と手の間に生まれる見えないラインが視線を導く役割を果たします。

このラインを画面の主要モチーフに繋げると、自然に視線が動き、作品全体が引き締まるのです。

鉛筆画中級者の人は、この「見えない線」を意識して配置することで、画面にリズムと一体感を生み出せます。

他の要素と結び付ける

手の位置は、単独で考えるのではなく、顔や小物など他の要素と結び付けることが効果的です。例えば、手が顔に触れている場合、視線は自然と顔に流れ込みます。

また、手で小物を持つと、その小物自体が注目を集める焦点となるのです。

こうした関連性を構図に組み込むと、手の配置が自然で意味のあるものとなり、全体の完成度が向上します。

無理のない対角線構図を意識する

視線誘導を強化する方法の一つに、対角線を利用した配置があります。例えば、左下から右上に向かって伸びる手のラインを設定すると、観てくださる人の目は自然にその流れを追っていきます。次の作品を参照してください。

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

ただし、無理に角度を付けると不自然になりがちなので、体の動きや他のモチーフと連動させることが重要です。

自然な動作の中で、対角線を取り入れると、画面にダイナミックさが加わり、同時に自然な印象も保たれます。

手の位置関係は、視線誘導に大きな影響を与える要素です。指先の方向、複数の手の関係、他要素との結び付き、対角線構図の活用などを組み合わせることで、鉛筆画中級者の人は、自然で流れのある画面を作り出せるのです。

手と背景との調和で自然さを引き出す

鉛筆画において、手を描く際には、人物や体との関係性だけでなく、背景との調和も大切な要素になります。

どんなに細密に手を描いても、背景に対して不自然に浮き上がってしまえば、画面全体の完成度は下がってしまうのです。

鉛筆画中級者の人が、自然な表現を目指すならば、手と背景のつながりを意識して、互いを引き立てるバランスを整えることが欠かせません。

本章では、背景と手を調和させるための具体的な工夫を紹介します。

背景の明暗と手のトーンを合わせる

背景と手の明暗が極端に異なると、手だけが浮いてしまうことがあります。例えば、背景が暗いのに手を明るく描き過ぎると、不自然に浮遊した印象を与えてしまうのです。

逆に、背景が明るいのに、手を暗く描き過ぎても違和感が生まれます。手のトーンを背景と段階的に調整することで、自然に馴染ませることができます。

鉛筆画中級者の人は、背景との明暗差を意識的にコントロールすることで、自然な奥行きを作り出せるのです。

背景の線の流れを活かす

背景の線や形の流れに手を重ねると、全体の統一感が増します。例えば、壁や布のシワが流れる方向と手のラインを一致させると、構図に一体感が生まれます。

逆に、全く異なる方向性を持たせると、手が画面内で浮いてしまうのです。

手の配置を決めるときには、背景の要素を観察し、それに沿った流れを組み込むことで自然さを引き出すことができます。

背景の密度で主題を際立たせる

背景の描き込みの密度は、手を自然に見せるうえで重要な役割を持ちます。例えば、背景をやや淡く描けば、手の存在感が際立ちます。

反対に、背景を細かく描き込むことで手が画面に溶け込み、柔らかい印象を作ることもできるのです。

どちらを選ぶかは、作品のテーマにもよりますが、背景の密度と手の描写の濃淡を意識的にコントロールすることが、自然な調和を生み出す鍵となります。

空間的なつながりを持たせる

背景と手を結び付けるもう一つの方法は、空間的なつながりを意識することです。

例えば、手の後ろにある椅子や机の線を利用して、手を支えているように見せると、自然な存在感が増します。逆に背景が手と全く無関係だと、画面の中で孤立してしまいます。

空間的な位置関係を考慮しながら配置すると、手が構図全体の一部として自然に馴染むのです。

手と背景を調和させるためには、明暗の調整、線の流れの活用、背景密度のコントロール、空間的なつながりの意識が重要です。これらを組み合わせることで、鉛筆画中級者の人でも、自然で完成度の高い手の表現を実現できます。

線と陰影で手の自然さを強調する

鉛筆画で、手を自然に見せるには、配置や構図だけでなく、線と陰影の扱い方が決定的な役割を果たします。

デッサンが正しくても、線が硬すぎたり陰影が不均衡であれば、ぎこちない印象を与えてしまうのです。

鉛筆画中級者の人が、自然さを追求する際には、線の強弱と陰影の配置を駆使して、手の存在感を柔らかく演出することが求められます。

本章では、線と陰影を効果的に使うための、具体的なテクニックを見ていきましょう。

輪郭線を弱めて自然に馴染ませる

手の輪郭を濃く描き過ぎると、切り絵のように浮いてしまいます。自然さを出すには、外側の輪郭線を弱め、内側の陰影で形を表現することが有効となります。

とくに、光の当たる部分では線を薄くし、陰の部分では線を濃くすると、柔らかな立体感が生まれるのです。

鉛筆画中級者の人は、輪郭線を強調しすぎずに、陰影との調和を意識すると自然さを保てます。

陰影のグラデーションで立体感を強調する

手は、関節や筋肉が入り組んでいるため、微妙な陰影の変化を丁寧に描くことが重要です。急激な濃淡の変化ではなく、緩やかなグラデーションを意識することで、自然な膨らみや凹みが再現できます。

とくに、指の付け根や手のひらのふくらみなどは、柔らかいトーンでつなげるとリアルさが増してくるのです。

陰影を描く際には、光源の方向を常に意識して、一貫した陰影の配置を守ることが自然さにつながります。

ハイライトで手の質感を引き出す

陰影だけでなく、光が当たって最も明るくなる部分を適度に残すことも重要です。完全に白く塗り残すのではなく、鉛筆の圧を弱めて、スケッチブックや紙の白さを活かすことで自然なハイライトを作ることができます。

例えば、指の丸みの頂点や、爪の付近に微細なハイライトを加えると、柔らかさや質感が際立つのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この微妙な光の演出が、作品の完成度を引き上げる要素となります。

背景とのコントラストを調整する

線と陰影を工夫しても、背景とのコントラスト(明暗差)が極端な場合には、手だけが浮いてしまいます。

背景の明暗や、描き込みの密度を観察しながら、手のトーンを調整することで自然な一体感が生まれるのです。

例えば、背景が暗い場合は手を明るめに描き、背景が淡い場合は手をやや濃く描くなど、対比を取り入れることで手が自然に存在するように見せられます。

手の自然さを強調するためには、輪郭線を弱める工夫、陰影のグラデーション(階調)、適度なハイライト、背景とのコントラスト調整が重要です。

これらを組み合わせることで、鉛筆画中級者の人でもリアルで自然な手の描写を実現できるでしょう。

練習課題例(3つ)

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

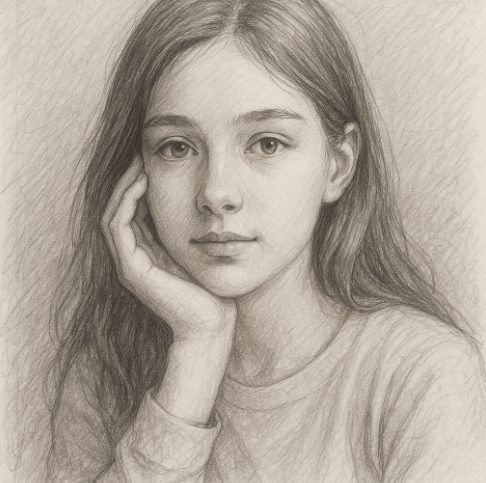

手と体の連動を意識した配置練習

鏡の前で、片手を頬や胸に添えるポーズをとり、それをスケッチします。

手と体の角度が、自然につながっているかを確認しながら描き、手が独立して見えないように意識しましょう。

参考画像です

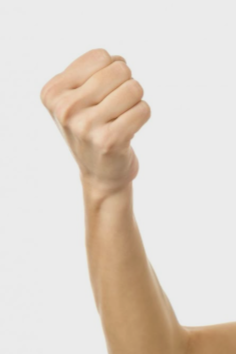

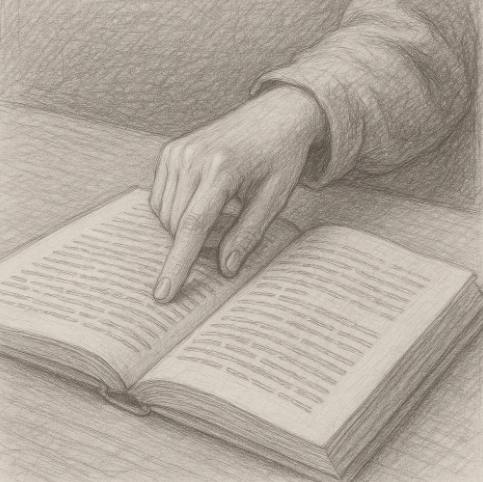

指先で視線誘導を作る練習

片手の指先を本や、小物に向けるポーズを描きます。

指先の方向性が、そのまま視線の動きになるように意識して、配置によって観てくださる人の目が自然に動くかを確認しましょう。

参考画像です

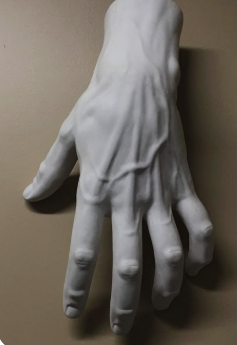

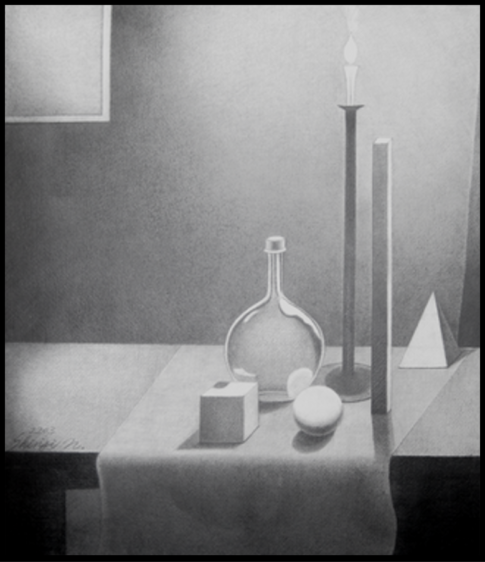

手と背景を調和させる練習

手を、机や布の上に置いた状態で描写します。

背景の線や、トーンと手の陰影を調整し、浮かない自然な馴染み方を工夫することで、画面全体の調和を練習しましょう。

参考画像です

まとめ

鉛筆画で、手を自然に描くことは、作品全体の完成度を左右する大きな課題です。

鉛筆画中級者の人にとっては、単に形を正確に捉えるだけでなく、体や背景との調和、線と陰影の工夫まで含めて、表現を統合することが求められます。

以下が、この記事のポイントです。

- 手の配置は、体の動きと連動させることで、独立感を防ぎ自然さを演出できる。

- ポーズは開放感・緊張感・親密さなど、感情を伝える要素となり、構図全体に影響を与える。

- 視線誘導を意識した、指先や両手の関係は、観てくださる人の目を自然に動かす効果を持つ。

- 背景との調和は、明暗・線の流れ・密度・空間的つながりを意識することで、自然に成立する。

- 線の強弱や、陰影のグラデーション、適度なハイライトやコントラスト(明暗差)の調整が自然さを支える。

これらを実践することで、手は単なる付属物ではなく、作品全体を支える要素として機能します。

とくに、鉛筆画中級者の人は、練習課題を繰り返しながら、体と手の一体感や背景との調和を習得していくことが重要です。

線と陰影を調整し、視線を意識した配置を工夫すれば、手は自然さと説得力を持ち、作品全体をより深みのあるものへと導くことができるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-150x150.png)

これらを意識することで、鉛筆画中級者の人でも不自然さを防ぎ、リアルで説得力のある手の表現を実現できるでしょう。