こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

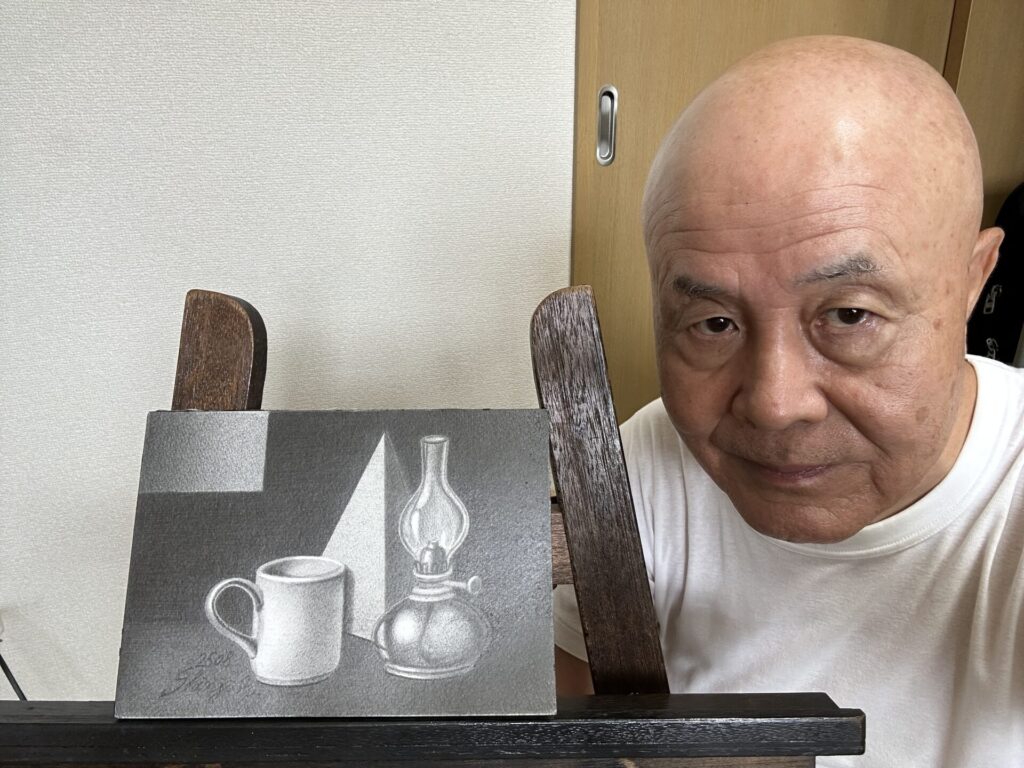

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、筆者は制作にあたっては、たいてい「エスキース(下描き)」を作り、制作画面の内容を試行錯誤して、納得のいく内容を確認できてから制作に入ります。その方が、内容の濃い・完成度の高い作品に仕上がるからです。

しかし、一方で一発描きとは、下描きや修整に頼らず、一気に線を描いて制作対象を描き切る方法です。線を描き直せないという緊張感の中で、大きく観察力と集中力が鍛えられます。

鉛筆画中級者の人にとって、この練習方法は表現力を伸ばす近道にもなり、形の把握力や線の確かさ、描写のスピードアップを自然に身につけることができるのです。

この記事では、一発描き練習がもたらす効果と、その実践方法を解説し、日常の制作にどう活かせるかを掘り下げます。

それでは、早速見ていきましょう!

一発描き練習が観察力と集中力を高める理由

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きは、下描きや修整に頼らず、最短距離で制作対象の本質を線に落とし込む練習方法です。

鉛筆画中級者の人が、制作の停滞を破るうえで、この「引き返せない描線」の環境が観察力と集中力を飛躍的に伸ばす土台になります。

本章では、なぜ効果が高いのかを具体的に整理しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

線を描く前の制作対象に対する把握が深まる

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

描線を消さないで進んでいく前提が、描き始めの当初に注意を集約させてくれます。「描いては消し、描いては消し」をしませんので、緊張しますけどね。^^

輪郭の角度、ネガティブスペース(※)の形、最長軸(主題の一番長い線)と副軸、比率と傾きの許容誤差を頭の中で試算し、最初の起点と終点、曲線の山と谷の位置を決めてから線を置く癖が付くのです。

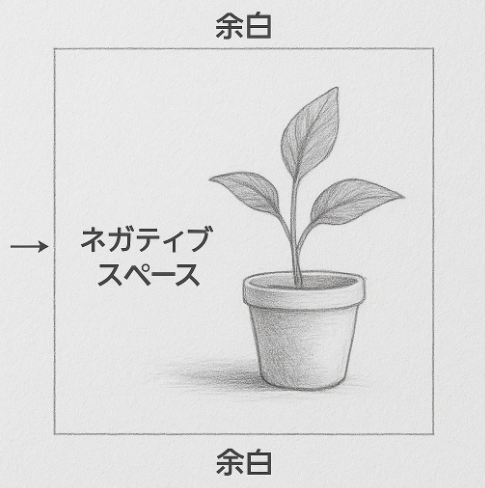

※ ネガティブスペースの例(モチーフ以外の空間…余白との違いを確認してください)

マグカップの取っ手の内側の空間

取っ手部分はよく見慣れた形で、その内側にできる「丸や楕円の穴」がネガティブスペースです。

→ 「あ、描かれていない部分も形として存在するんだ」と直感的に理解できます。

フォークの歯と歯の間の隙間

フォークの金属部分だけでなく、歯と歯の間にできる細長い空間も形として見える。

→ 日用品なので共感されやすいです。

窓枠と外の景色の隙間

窓枠に切り取られた空間自体が、ネガティブスペースになります。

→ 枠で囲まれた空白が、ひとつの形として意識できる。

手を少し開いたときの指の間の空間

指そのものではなく、指と指の間のすき間がネガティブスペース。

→ 人体を描く際にとても役立つ具体例です。

集中の持続と視線のリズムが整う

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きは、集中の途切れを許しません。視線は、「制作対象→制作画面→制作対象→制作画面」の往復を一定のテンポで繰り返し、描線は呼吸と歩調を合わせて続きます。

腕全体で描く長いストロークと、手首の動きだけで刻む短いストロークを、意識的に切り替えることで、制作画面内の緩急が生まれるのです。

集中の持続により、時間制限を設けたとしても中盤以降の「雑さ」が減り、仕上がりのムラが小さくなるでしょう。

描線の質と意思決定が鍛えられる

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ F1 2019 鉛筆画 中山眞治

同じ輪郭でも、筆圧、速度、長さ、重なりで意味が変わります。迷いの少ない描線は形状の確信を、筆圧を抜いた線は奥行きや空気感を伝えられます。

やり直せない状況とは、どこを強調して、どこを省くかの判断を即時に迫り、描写の優先順位づけを習得させてくれるのです。

とりわけ、髪や布のひだのような反復形では、代表線だけを選び抜く決断が求められるので、表現が整理できます。

形の誤差受容と構図感覚が向上する

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きでは、誤差を力に変える工夫が必要です。わずかなズレは、接線の取り直しやトーンの調整で馴染ませ、画面全体の流れで回収します。

最初に、外郭の大きな輪郭を一筆で囲い、その内側を大きい面から徐々に、小さい面へと移行していく手順を徹底すると、初期に取り違えがあっても、大枠の構成や構図で吸収できるのです。

これにより、視線の通り道が自然になり、作品の一体感が高まります。

一発描きは、観察の事前準備を細密化して、集中力の持続を促し、描線の質と判断を鍛え、構成や構図の統率力を引き上げる総合的な練習となるのです。

鉛筆画中級者の人が、次の段階へ進むための最短コースとして、日々のスケッチに短時間でも、継続的に組み込む価値は大きいといえます。

一発描きで得られる表現力の広がり

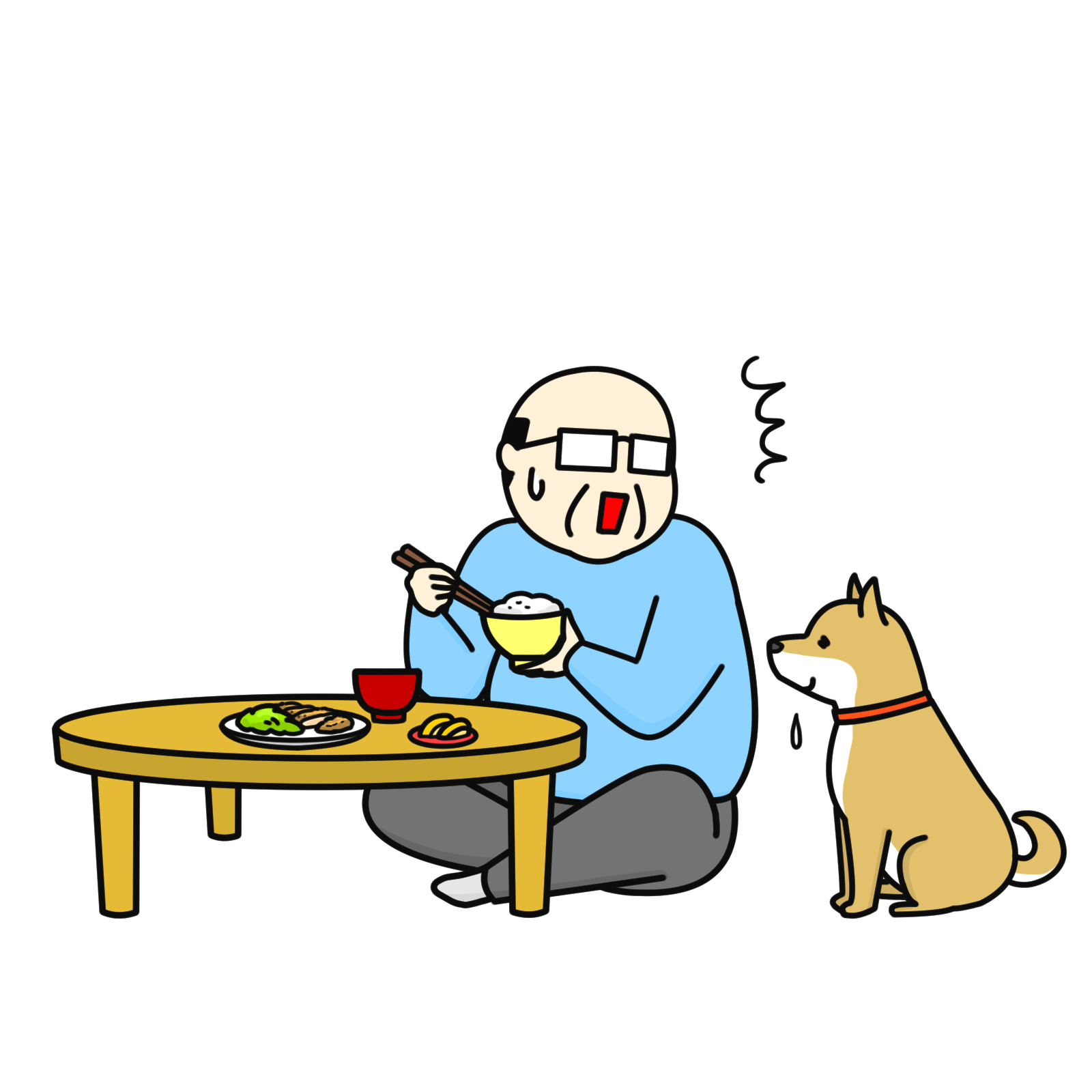

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きの魅力は、観察力や集中力の強化にとどまらず、作品そのものの表現力を広げていける点にもあります。

描き直しが効かない線は、「偶然」と「必然」が交わる瞬間を生み、画面に緊張感や生命力を宿すのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が、表現をさらに磨くために、一発描きがどのような影響を与えるのかを整理します。

描線の個性が際立つ

第3回個展出品作品 駅 2021 F10 鉛筆画 中山眞治

一発描きの描線には、その人特有の速度や強弱が如実に現れます。

通常のデッサンでは、練り消しゴムで調整できますが、一発描きでは全ての線を残して、作品の「癖」として可視化するのです。

このような描線の積み重ねが、描線の個性を形作り、画面全体の印象を独自のものに変えてくれます。鉛筆画中級者の人が、「自分らしい表現」を模索する段階で、この練習は特に効果があります。

偶然性が作品を豊かにする

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

描線が、思わぬ方向に流れてしまうことは、一発描きでは避けられません。しかし、その偶然は画面に動きを与え、結果的に生命感を高められる描き方でもあります。

たとえば、木の枝や布の皺など、自然の不規則性を伴う制作対象において、意図せぬ揺らぎが自然らしさを強調できることもあるのです。

鉛筆画中級者の人が、「完璧な正確さ」から一歩進み、柔軟な表現へ向かう転機にもなります。

構成や構図感覚の磨き直し

誕生2019-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きでは、線を重ねられないため、一筆ごとの配置が、構成や構図全体に大きな影響を与えます。

そのため自然と、「画面全体を見渡す目」が養われます。スケッチブックや紙面の四隅にどのように余白を残すか、主題をどこに置くか、補助的な線がどのように視線を導くかを瞬時に判断する習慣がつくのです。

これにより作品は、部分描写に偏らず、全体のバランスを意識した表現へと進化します。

緊張感が感情表現を引き出す

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

修整できない状況に置かれることで、描き手は制作対象をただ再現するだけでなく、内面的な感情を線に乗せやすくなれます。

ためらいなく伸びる力強い線は自信を、かすかな揺らぎを含む線は、静けさや不安を伝えられるのです。

鉛筆画中級者の人が、「上手い」から「伝わる」へと、表現を深化させる契機となり、観てくださる人の心に残る作品へと変化します。

一発描きは、描線の個性を際立たせ、偶然性を味方につけ、構成や構図感覚を磨き、感情を描線に反映させる力を持つのです。

鉛筆画中級者の人にとって、これは単なる技術の練習ではなく、自分自身の表現世界を発見する入口となるでしょう。失敗を恐れず、描線を残す経験を重ねるほど、画面には唯一無二の表情が刻まれていきます。

一発描きがもたらす観察力の深化

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

一発描きの練習は、鉛筆画中級者の人にとって、「制作対象を正確に見る力」を磨く最良の方法です。

描き直しが効かない状況は、緊張を伴いますが、その制約こそが観察の姿勢を根底から変えられます。

本章では、技術の停滞を感じている鉛筆画中級者の人が、飛躍するための一発描きがどのように観察力を鍛えられるかを整理しましょう。

制作対象の全体像を先に掴む習慣

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

細部に集中すると、全体の形が崩れるのは、鉛筆画中級者の人に多い失敗です。

一発描きでは修整が許されないため、自然と全体を先に把握する視点が生まれます。まず外郭の輪郭線を取り、その中で主題の軸や角度を決めることが必要となります。

全体の構造を最初に押さえることで、細部を配置する際にもズレが少なくなり、画面に安定感が生まれるのです。

比率感覚と距離感の精度向上

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

比較法を使って、基準点から他の位置を測ることは基本ですが、一発描きではその精度が格段に向上します。

制作対象を目で測り、スケッチブックや紙に移す一連の動作を繰り返すことで、誤差を最小限に抑える力がつきます。視線の往復速度も速まり、無意識のうちに補正を行う習慣が形成されていくのです。

この積み重ねが、人体や建物のように、複雑な比率を持つ対象に強さを発揮できるようになれます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ネガティブスペースの活用

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

制作対象だけでなく、それに囲まれた空間の形を捉えることは、観察の精度を高める重要な要素となります。

花瓶と背景の隙間のような形に注目すると、制作対象の位置関係がより明確に浮かび上がります。一発描きでは修整ができないため、こうした空間を頼りに描く習慣が自然と根付くのです。

結果として、形の正確性が増し、画面に説得力が生まれます。

光と影の位置の把握が鋭くなる

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

陰影の配置は、作品の立体感を決定づけます。

一発描きでは、影の入り方を曖昧にすると、作品全体の印象が弱まるため、光源の方向と影の形を事前に把握する力が磨かれるのです。

とくに、複雑なモチーフにおいて、光と影の境界を正確に理解してから線を描くことで、奥行きや重さを的確に表現できるようになれます。

一発描きは、全体像の把握、比率感覚の強化、ネガティブスペースの意識化、光と影の理解を一度に鍛える効果を持つのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この練習は単に線を描く練習ではなく、制作対象を見る姿勢そのものを刷新する大きな意味を持ちます。

観察の精度が増すほど、描線の確かさは高まり、作品の完成度は着実に向上していくのです。

一発描きが集中力を持続させる仕組み

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

集中力を途切れさせずに描き切ることは、鉛筆画中級者にとって難しい課題の一つでもあるでしょう。

長時間の制作では、注意力が散漫になり、後半の精度が落ちてしまうことも多いのではありませんか?^^

その解決策として、有効なのが一発描きです。修整を許されない状況は、描き手の意識を常に高いレベルで維持させてくれます。

本章では、一発描きが集中力を持続させる、具体的な仕組みを見ていきます。

緊張感が注意を研ぎ澄ます

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

修整不能の環境は、自然と描き手の意識を引き締めてくれます。線を描く前の一瞬の静寂が緊張を伴い、その緊張が無駄な思考を排除してくれます。

結果として、制作対象とスケッチブックや紙だけに意識が集中し、密度の高い観察と描写が可能になるのです。

数分間でも、この体験を繰り返すことで、普段の制作における集中の質が大きく改善できます。

時間制限が判断を促す

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

一発描きに制限時間を設定すると、集中の持続力はさらに強化できます。

限られた時間内で完成させる意識は、制作対象の把握を早め、線を描く決断を後押しします。迷って手が止まることが減り、結果としてリズム感のある描写が可能になるのです。

時間を区切る練習は、実際の制作時に集中力を長時間維持する手助けとなります。

視線と動作の連動性が強まる

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

集中力を持続させるには、視線の動きと手の動作を一致させることが重要です。一発描きは、制作対象を見て即座に手を動かす反射的な連動を求められるのです。

この反復によって、視覚と運動の回路が強化され、集中が乱れても短時間で立て直せるようになります。

制作対象と、スケッチブックや紙との往復が途切れず、一定のテンポを保った描写が実現できるのです。

完成まで描き切る意識を保つ練習

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

一発描きは、一度線を描き始めたら、最後まで描き切ることが求められます。そのため、制作の途中で気を抜くことができません。

途中で集中力を欠けば描線が歪み、画面全体に不自然さが生じてしまうからです。この緊張感が、自然と、「最後まで描き切る意識」を育て、完成度の高い作品へと意識を支えてくれます。

鉛筆画中級者の人にありがちな、「後半が雑になる」癖も改善されやすくなるのです。

一発描きは、緊張感によって注意を高め、時間制限で判断を促し、視線と動作の連動を強化し、最後まで集中力を維持する姿勢を育ててくれます。

これらの要素が重なり、鉛筆画中級者の人に、必要な持続的集中力を磨き上げてくれます。制作の安定性と、精度を高める実践的な方法として、日常の練習に取り入れる価値は大きいのです。

一発描きを日常の練習に取り入れる工夫

水滴Ⅶ 2019 F3 2019 鉛筆画 中山眞治

一発描きは、効果を発揮するため、短時間でも日常的に続けることが大切です。

鉛筆画中級者の人にとって、観察力と集中力を維持しつつ制作を継続するためには、習慣として定着させる工夫が欠かせません。

本章では、無理なく続けられる実践的な方法を紹介します。

短時間のデッサンを習慣化する

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

一発描きは、長時間取り組む必要はありません。10分から15分程度の短い時間でも充分効果があります。

たとえば、朝のわずかな隙間時間に机の上の文房具を描く、移動の合間に手帳などへデッサンするといった習慣を持つとよいでしょう。

時間を区切って描くことで、自然と集中力が高まり、観察の精度も向上します。わずかな積み重ねでも継続すれば大きな変化につながるのです。

身の周りにあるものを主題にする

特別なモチーフを用意しなくても、身近にある日用品を描くことで効果を得られます。

調理器具、食卓の器、カバン、靴、腕時計など、生活の中にある物は、常に新しい角度や配置で現れるため、毎回違った発見があるものです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

制作対象が変化することで、新鮮な緊張感を保ちやすく、一発描きの効果を途切れさせずに継続できます。

鉛筆画中級者の人にとって、「どんな状況でも描ける」力は大きな財産となるのです。

練習ノートで記録を残す

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

一発描きの成果を実感するには、毎回のスケッチをノートに残すことが有効です。

消さずに残すことで、自分の描線の迷いや誤差が視覚的に積み重なり、数週間後に見返すと明確な変化が確認できます。

成長を可視化することは、次のモチベーションにつながり、失敗もまた学びの材料になるのです。

こうした記録は、自己評価の基準となり、客観的な成長を実感させてくれます。

本格的な制作に応用する

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

日常の一発描きは、単なる練習にとどまらず、本格的な作品制作に直結する力を育みます。

下描きの段階で描線を過剰に整えず、一発描きで得た勢いやリズムを残すと、完成した作品に活き活きとした印象が加わるのです。

描線に含まれる緊張感や、即興性が画面に躍動を与えられて、観てくださる人に強い印象を残せます。鉛筆画中級者の人が、正確さだけでなく表現の自由さを獲得する上で、この応用は欠かせません。

一発描きを日常に取り入れる工夫として、短時間スケッチの習慣化、身近なモチーフを描く工夫、練習ノートでの記録、本格制作への応用の4点が挙げられます。

これらを継続すれば、鉛筆画中級者の人は、安定した観察力と集中力を身につけられて、作品全体の完成度を高めることができるのです。

練習課題(3つ)

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

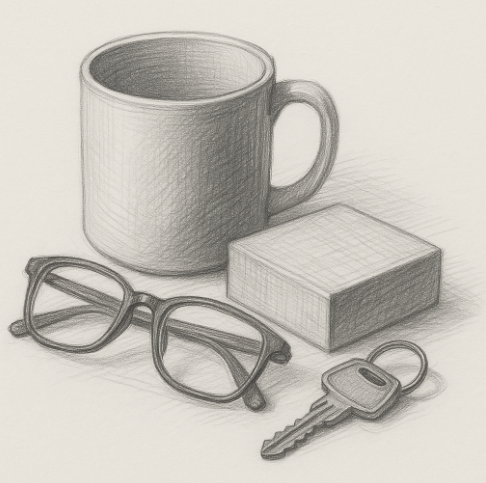

10分間一発描きスケッチ

机の上にある、日用品(コップ、眼鏡、鍵など)を一つ選び、10分以内に一発描きで仕上げる。

描き直しをせず、最初の線で形を捉えることを意識する。短時間で集中力を高め、制作対象を一度に捉える観察眼を養うことが目的です。

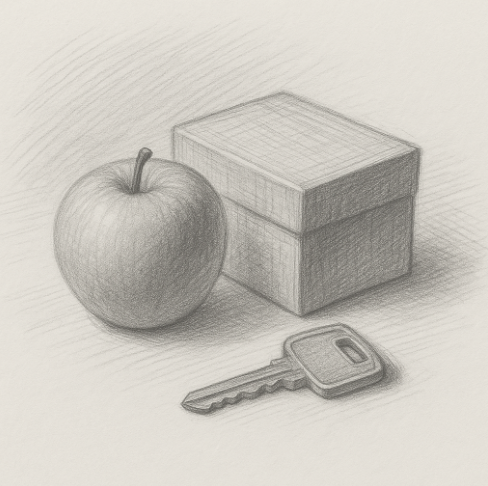

参考画像です

身近な組み合わせモチーフの一発描き

丸い果物と角張った箱のように、形状の異なるモチーフを組み合わせて一発描きする。

制作対象の位置関係を正確に捉え、比率や空間のバランスを崩さずに描く練習をしましょう。異なる形を一度に扱うことで、観察力と描線の判断力を強化できます。

参考画像です

人物や動物の速写一発描き

雑誌や写真から、動物や人物を選び、動きやポーズを一発描きでデッサンする。

細部よりも大きな動きや、全体の流れを捉えることを優先する。修整できない環境で、動きを線に落とし込むことは、集中力と表現力を同時に鍛えられます。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 パーティーの後でⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

一発描きの練習は、鉛筆画中級者の人にとって、観察力と集中力を同時に磨ける実践的な方法です。

この記事では、観察力を深め、集中力を持続させ、表現力を広げ、日常に取り入れる工夫をご紹介しました。最後に全体を振り返り、改めて一発描きの意義を整理しておきます。

まず、一発描きは対象を捉える「観察の質」を高められます。描き直しが許されない環境では、線を置く前に形や比率、ネガティブスペース、光と影の関係を正確に把握する必要があるのです。

この準備段階の密度が、完成度の高さを左右します。観察力を磨くことは、鉛筆画中級者の人に欠けやすい部分でもあり、意識的に強化する価値があります。

次に、「集中力の持続に大きな効果をもたらす」一発描きでは、線を最後まで描き切る覚悟が求められるため、開始から終了まで意識が途切れにくくなるのです。

時間制限を加えることで、決断力が磨かれ、視線と手の連動性も高まります。こうした練習は、長時間の作品制作における、集中の質を向上させてくれます。

さらに、一発描きは表現力を広げる契機にもなります。描線の個性や、偶然の揺らぎが画面に動きを与え、表現をより活き活きとしたものにできるのです。

構成や構図感覚が鍛えられることで、部分的な描写に偏らず、画面全体の調和を意識できるようになり、感情を線に込めやすくなる点も、観てくださる人に訴える力を高めらます。

そして、日常生活に組み込む工夫をすることで、継続的な成長が可能になります。短時間スケッチを習慣化し、身近な制作対象をモチーフに選び、練習ノートで記録を残すことは実践的で続けやすい方法です。

また、本格的な制作に応用することで、一発描きの成果を作品全体に活かせせるのです。続いて、一発描きの練習がもたらす効果は、以下のように整理できます。

- 観察の精度を高め、形や光と影を正確に捉える力を育む。

- 緊張感と時間制限によって、集中力と判断力を強化できる。

- 描線の個性や偶然性を活かして、表現力と構図感覚を広げられる。

- 日常的な練習法として取り入れることで、持続的な成長につなげられる。

鉛筆画中級者の人が、さらなる飛躍を目指すには、一発描きは避けて通れない練習です。失敗を恐れず線を残すことが、自分らしい表現を獲得するための第一歩にもなります。

日常の短い時間を使って積み重ねていくことで、観察力と集中力は確実に磨かれ、作品全体の説得力と魅力を、大きく引き上げていくことができるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-2019-3-485x354.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-485x673.png)

制作対象をよく見て、少ない描線で要所を捉える意識を持つほど、表現の自由度は増していくのです。