こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「呼んだ?-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、遠近感を表現することは作品のリアリティーを大きく向上させられます。しかし、初心者の人にとっては遠近法の描き方は難しく感じられることもあるでしょう。

この記事では、基本となる遠近法の種類から、線の使い方や陰影の工夫によって奥行きを出すコツまで、初心者の人でも簡単に実践できる方法を解説します。

風景画や人物画など、さまざまなモチーフにも応用できるテクニックを学び、鉛筆画のクオリティーを一段階アップさせましょう。

それでは早速どうぞ!

遠近法を活かすための基本となる技術とは?

遠近感を表現するためには、鉛筆画でも遠近法の理解が欠かせません。遠近法を適切に活用することで、平面なスケッチブックや紙の上に奥行きを持たせ、リアルな空間を描くことができます。

本章では、鉛筆画において特に重要な遠近法の基本を解説し、それぞれの特徴を活かした表現方法を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

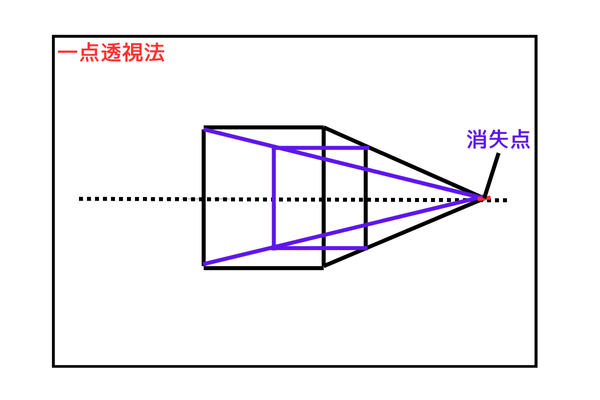

1点透視法でシンプルな奥行きを表現する

1点透視法は、消失点が1つだけ存在する遠近法です。例えば、まっすぐに伸びる道路や室内の廊下を描く際に用いられ、視線の中心に向かってすべての線が収束します。

鉛筆画では、手前の線を濃く、遠くの線を薄くすることで、より自然な奥行きを演出できます。

また、背景をぼかすようにハッチング(一定方向の線を重ね塗りする技法)を工夫すると、遠くの空間が柔らかく表現できます。

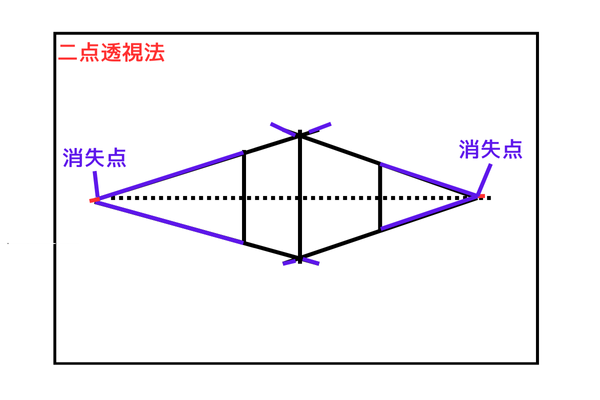

2点透視法で立体的な構造を描く

2点透視法は、物体の奥行きが二方向に広がる場合に使用されます。例えば、建物や家具を描く際に効果的です。両側の消失点に向かって線を描くことで、立体的なボリュームを持たせることができます。

鉛筆画では、手前の面をより詳細に描き込み、奥に行くほどディテール(詳細)を省略することで、遠近感を強調できます。

また、輪郭線を手前ほどくっきり、奥ほどぼんやりと仕上げると、よりリアルな印象を与えられます。

尚、遠近法、つまり画面深度を深める手法の一つをお伝えしておきます。前景を薄暗く、中景を暗く、遠景を明るくし、遠くに行くに従って徐々に小さく、そして徐々に薄く描くと効果的です。次の筆者の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

大気遠近法を利用した自然な遠近法の演出

大気遠近法(空気遠近法)は、遠くの物体ほど輪郭がぼやけ、コントラスト(明暗差)が弱まるという視覚的効果を利用する技法です。

風景画を描く際に特に有効で、前景には濃い鉛筆のタッチを入れ、遠景には淡いグラデーション(階調)を施すことで、距離感を表現できます。

また、遠くのものは細かいディテールを控えめにし、手前のものをしっかり描き込むことで、より強い遠近感を演出できます。遠近法を適切に活用することで、鉛筆画に奥行きを生み出し、リアルな空間表現が可能になります。

線の強弱と配置で奥行きを表現するテクニック

鉛筆画において、線の使い方は遠近感を生み出す重要な要素の一つです。特に、線の強弱や配置を工夫することで、奥行きを効果的に表現できます。

単なる形の描写だけでなく、線の質感や濃淡を適切に調整することで、よりリアルな空間表現が可能になります。

本章では、線の強弱と配置を活用した、奥行きを表現するテクニックを解説します。

手前の線は太く、奥の線は細くして遠近感を強調する

鉛筆画では、手前の線を太くしっかり描くことで、対象物が近くにあるように見せることができます。反対に、遠くにあるものの線を細く、薄くすることで、距離を感じさせることができます。次の筆者の作品を参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

これは「線の遠近法」とも呼ばれ、簡単ながら非常に効果的な方法です。特に、風景画では樹々や建物の輪郭を遠くに行くほど細く描くと、自然な奥行きを演出できます。

線の密度と間隔をコントロールして奥行きを作る

線の密度を変えることでも奥行きを表現できます。例えば、近くのモチーフには線を密集させ、細かいディテール(詳細)を加えることで、視線を引きつけることができます。

一方、遠くの物体は線の間隔を広げ、シンプルで省略したタッチにすることで、距離感を生み出せます。

第2回個展出品作品 潮騒 F100 鉛筆画 中山眞治

特に、草原や山のような風景を描く際には、前景の草や樹々を細かく描き込み、奥の山々をざっくりと表現することで、自然な遠近感が出せます。

流れるような線の方向で視線を誘導する

線の配置を工夫することで、視線の流れをコントロールできて、奥行きを感じさせることができます。

例えば、道路や川のような要素を描く場合には、手前から奥に向かって細くなるように線を描くと、自然に奥行きを強調できます。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

また、線の流れを一定方向に揃えることで、空間の広がりをスムーズに伝えられます。

人物画の場合でも、衣服のシワや髪の毛の流れを遠近感に合わせて描くことで、よりリアルな表現が可能になります。

線の強弱や配置を意識することで、鉛筆画の遠近感を強調し、より臨場感のある作品を制作することができます。これらのテクニックを組み合わせながら練習し、遠近感のある鉛筆画を目指しましょう。

光と影の工夫で立体感を高める方法

鉛筆画において、光と影の使い方は立体感を表現する重要な要素です。適切なコントラスト(明暗差)と陰影の工夫により、平面的な描写から奥行きのあるリアルな表現へと変化します。

本章では、モノトーンの鉛筆画で立体感を強調するための光と影の活用テクニックを解説します。

光源の位置を確認及び意識して影を適切に描く

立体感を出すためには、まず光源の位置を明確にすることが大切です。光の来る方向を確認及び意識して、影を適切に配置することで、形の奥行きや質感が強調できます。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

例えば、左上から光が当たっている場合、右下には濃い影ができるという基本を押さえておくと、物体の立体感が自然に表現できます。

また、光が強く当たる部分は下地のスケッチブックや紙の色をそのまま使うか、鉛筆のタッチを薄くして、影の部分は濃く描き込むことで、コントラスト(明暗差)が生まれ、よりリアルな陰影が表現できます。

グラデーションを活用して滑らかな陰影を作る

鉛筆の濃淡を使い分けることで、光から影への自然なグラデーションを作ることができます。

一番明るいところはスケッチブックや紙の下地をそのまま使い、薄いトーンのところには、硬めの鉛筆(H系統)で明るい部分を薄く描き、柔らかめの鉛筆(B系統)で暗い部分をしっかり作ると、より滑らかな陰影が生まれます。

筆者の次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

また、ティッシュペーパー及び綿棒や練り消しゴムを使って微妙なぼかしを加えることで、リアルな光の反射や陰影の柔らかさを表現できます。

特に、球体や曲面のある物体では、このグラデーションの技術が立体感を高める鍵となります。人物を描く際には、顔や体のトーンなどに必須の技術なので、しっかり練習しましょう。

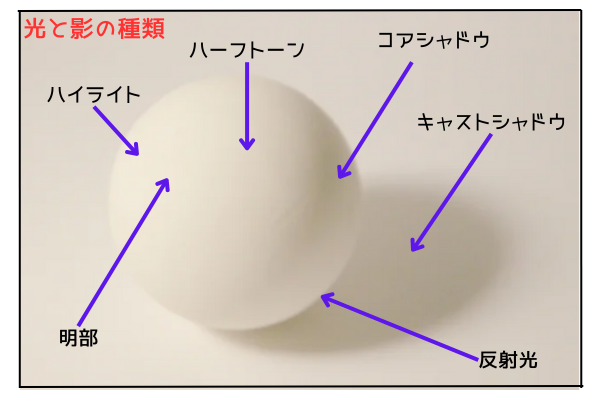

反射光を意識して影の中に微妙な明るさを加える

陰影の部分では、単純に真っ黒にするのではなく、「反射光」を取り入れることで、よりリアルな立体感が生まれます。例えば、物体の影の中にもわずかに光が跳ね返り、部分的にぼんやりと明るく見えるところがあります。次の画像を参照してください。

この反射光を鉛筆の軽いタッチで表現すると、単調な影にならず、リアルな奥行きのある陰影が作れます。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

特に、静物画や人物画では、反射光を意識することで、柔らかく自然な立体表現が可能になりますので、この微妙な反射光の表現は非常に重要です。

光と影を工夫することで、鉛筆画の立体感を劇的に向上させることができます。光源の位置を確認及び意識して、陰影のグラデーションを活用し、反射光を取り入れることで、よりリアルな表現を目指しましょう。

遠近法を意識した構図の作り方と実践例

鉛筆画において、遠近法を強調する構図を用いることで、より奥行きのある表現が可能になります。モノトーンの描写でも、構図の選び方や配置によって空間の広がりを演出できます。

本章では、遠近感を意識した構図の作り方と実践的な活用例を紹介します。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

視線を誘導する構図で奥行きを作る

遠近感を効果的に表現するためには、視線を奥へと導く構図が重要です。例えば、線路及び道や川が手前から奥へ続く構図を作ると、自然に視線が奥へと誘導されます。

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

また、手前のモチーフを大きく濃く、遠くのものを薄く小さく配置することで、奥行きを強調できます。構図の中心に消失点を配置し、そこに向かって線を集めることで、遠近感のある空間を作り出せます。

重なりを活かして距離感を演出する

遠近感を強調するには、手前の物体と奥の物体を意識的に重ねる技法が有効です。例えば、風景画では近景に大きな樹を配置し、その奥に建物や山を配置すると、自然な遠近感が生まれます。

このとき、手前の要素をより濃く描き、奥の要素を薄くぼかすことで、距離の違いをさらに強調できます。上の作品では、一番濃いところは前景の線路上のトーンに10Bを使っていますが、画面中央奥の一番薄いトーンは7Hです。

人物画でも、前景の人物をしっかり描き、遠景の人物を軽くデッサンするだけで、奥行きを感じる構図にできます。

筆者の次の作品では、台所のシンク上の風景ですが、手前の水滴の影には濃いトーンを用いて、また、こちらに迫ってくるような「緊張感」も加えながら、外光によるモチーフの薄い影を合わせて遠近感を作っています。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白を活かして空間の広がりを作る

構図の中に適度な余白を設けることで、空間の広がりを演出できます。特に、遠景部分に余白を持たせると、より奥行きを強調できます。

例えば、山の風景を描く際には、山の頂上付近に広い空間を確保すると、視線が遠くへと引き込まれ開放感のある構図になります。

また、建物を描く場合には、空や地面の余白を意識することで、画面内に奥行きを作りやすくなります。筆者の次の作品を参照してください。

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

遠近感のある構図を作ることで、鉛筆画に奥行きを持たせることができますので、視覚的に魅力的な作品に仕上げることが可能になります。

視線誘導、重なり、余白を意識した構図を取り入れながら、実践的に遠近感を強調するテクニックを磨いていきましょう。

初心者でも簡単にできる遠近法の練習方法

鉛筆画において遠近法を自然に表現するためには、基本的なトレーニングを積み重ねることが大切です。

遠近感を意識したデッサンは難しく感じるかもしれませんが、いくつかのシンプルな練習を繰り返すことで、感覚を身につけることができます。

本章では、初心者の人でも簡単に取り組める遠近法の練習方法を紹介します。

基本的な透視図を描くトレーニング

遠近法を理解するための最初のステップとして、消失点を意識した透視図を描く練習を行いましょう。まず、1点透視・2点透視を使い、シンプルな立方体や道の遠近感を描いてみます。

鉛筆の線をまっすぐ描き、消失点に向かって収束させることで、奥行きのある図形が簡単に作れます。

特に、線路及び道や川をイメージした練習を行うと、遠近感の基本をつかみやすくなります。

筆者の次の作品では、道の到達点を√2の位置に配置しています。つまり、画面の高さに対して÷1.414で得られた寸法に設定することもできるということです。構図はこんなところでも活用できるんですね。^^

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフの大小を比較して遠近感をつかむ

遠近感を描く上で重要なのが、手前のモチーフを大きく、奥のモチーフを小さくする視覚効果です。

この感覚を養うために、同じ形の物体(例えばボールや箱)を手前と奥に配置し、それぞれのサイズを変えて描く練習をしてみましょう。

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

実際の風景を観察し、遠くにある建物や木が小さく見えることを意識しながら、線の太さや濃淡も調整すると、よりリアルな遠近感を表現できます。上の作品では、葡萄の一粒を手前にやや大きく描くことで遠近感を出しています。

簡単な風景画で実践練習

最も実践的な練習方法は、身の回りの風景をデッサンすることです。遠くの山や建物、手前の樹や道などを観察し、それぞれの位置関係を意識しながら描いてみましょう。

道 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

このとき、手前の対象物をしっかり描き込み、奥の対象物は線を薄く、徐々に小さくシンプルにすることで、自然な遠近感が生まれます。また、影やグラデーションを加えることで、さらに立体的な表現が可能になります。

これらの練習を繰り返すことで、初心者の人でも鉛筆画で遠近感を簡単に表現できるようになれます。

基本的な透視図の理解、物体の大小の比較、実践的なデッサンをバランスよく取り入れながら、遠近感を効果的に描けるようになりましょう。

まとめ

鉛筆画において、遠近感を適切に描くことで、作品のリアリティーと奥行きを大幅に向上させることができます。

ここでは、遠近感を活かすための基本から応用テクニックまで解説しました。以下に、重要なポイントをまとめます。

遠近法を理解する

- 1点透視法:線が一点に収束し、奥行きをシンプルに表現できる。

- 2点透視法:物体の角度を活かし、より立体的な構図を作れる。

- 大気遠近法:遠くの物体ほど小さく淡く、輪郭をぼかすことで自然な奥行きを表現。

線の使い方を工夫する

- 近くの線は太く濃く、遠くの線は細く薄く描くことで距離感を出す。

- 線の間隔を調整し、前景を密集させ、遠くは間隔を広げると奥行きが強調できる。

- 線の方向を統一することで、視線の誘導がスムーズになり、奥行きを感じやすくなる。

光と影を活用して立体感を強調する

- 光源の位置を確認及び意識して、影を的確に配置することで、形を際立たせられる。

- グラデーションを駆使し、柔らかい陰影をつけると、よりリアルな遠近感が生まれる。

- 反射光を加えることで、単調な影を防ぎ、自然な奥行きを表現できる。

遠近感のある構図を作る

- 線路及び道や川などの視線誘導を意識した構図を取り入れると、自然に奥行きが生まれる。

- 手前の物体と奥の物体を重ねて配置することで、距離感を強調(対比)できる。

- 適度な余白を活かし、開放感のある空間を演出することも重要。

初心者向けの練習方法

- 透視図を描き、遠近感の基本を理解する。

- 対象物の大小を変えて描くことで、距離感の感覚をつかむ。

- 簡単な風景デッサンを実践し、実際の遠近感を観察しながら描く。

これらのポイントを意識して練習することで、鉛筆画の遠近感を格段に向上させることができます。基本を押さえつつ、実践的な練習を繰り返し、リアルな奥行きを持つ作品を描けるようになりましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-485x353.png)

最初はシンプルな1点透視法から練習し、徐々に2点透視法や大気遠近法を取り入れることで、作品の完成度を向上させることができます。