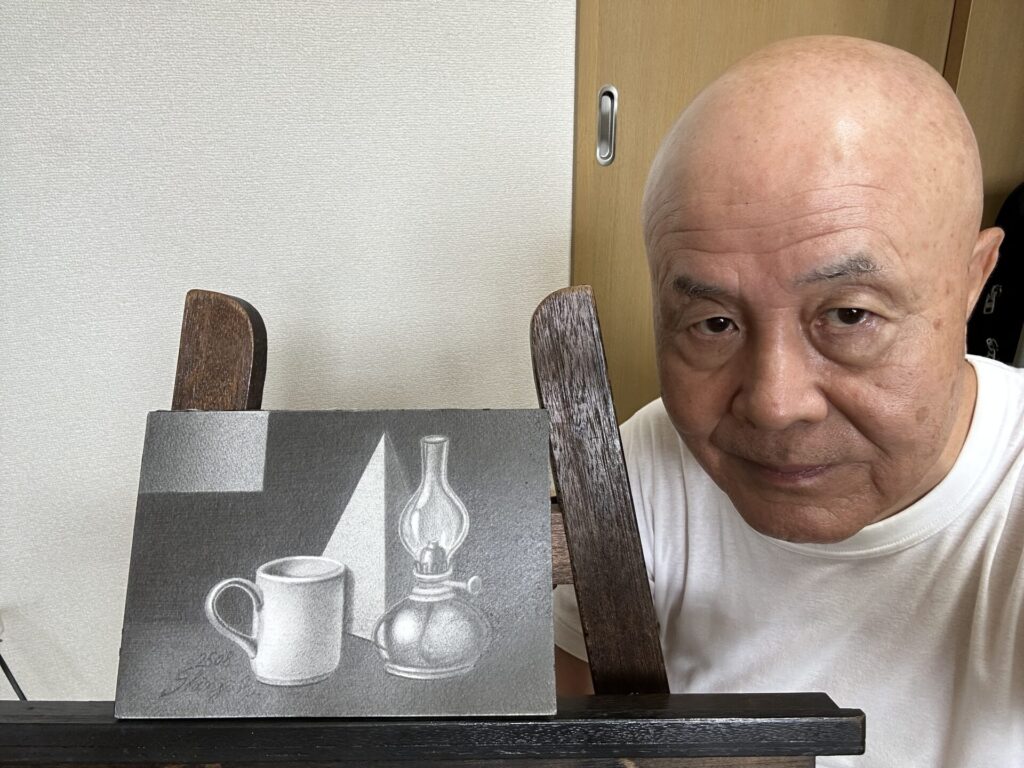

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、主題(主役や準主役、以下主題)モチーフをどのように背景と関係づけるかは、作品全体の印象を大きく左右します。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、背景を描き込みすぎたり、逆に省略しすぎたりすることで、主題が埋もれたり、浮きすぎたりする問題はよくあることでしょう。

そこで重要となるのが、主題と背景のコントラスト(明暗差や対比)を適切に理解し、バランスを取る構成の考え方です。

この記事では、背景で引き立てながら主題を際立たせるための、実践的な構図の工夫を解説し、鉛筆画中級者の人が、作品をより魅力的に仕上げるための手掛かりをお伝えします。

それでは、早速見ていきましょう!

背景と主題のコントラストが生む構図の基本

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、主題と背景のコントラスト(明暗差や対比)を意識することは、作品全体の完成度を高めるための大切な要素です。

とくに、鉛筆画中級者の人は、主題を際立たせたい気持ちから、背景を描かずに空白にしてしまったり、逆に背景を描き込みすぎて、主題が目立たなくなったりする傾向があります。

本章では、背景と主題のコントラストをどのように捉え、どのように構図へ活かすべきかを解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主題と背景の役割を明確にする

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

主題は、観てくださる人の視線を集める中心であり、背景はその主題を引き立てるための舞台装置のような役割を果たします。

背景に、過度な情報を詰め込みすぎると、観てくださる人の視線がさまよって、主題の存在感が薄れます。反対に背景を極端に省略すると、画面全体が平板に見え、主題の存在感を活かしきれません。

そのため、背景は主題を支える脇役として機能させることが大切なのです。^^

トーンの差を使ったコントラスト

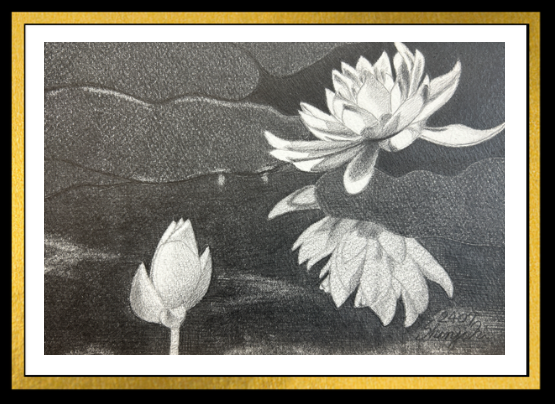

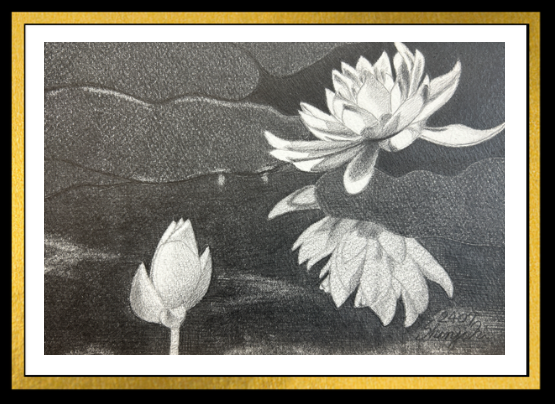

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では色彩を使いませんので、主題と背景を区別するにはトーンの工夫が必要です。主題の周囲を少し暗めの背景で囲むと、鮮明に主題が浮きあがります。

逆に、背景を淡く抑えれば、濃い主題が際立つのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

このトーンで主題を際立てる手法は、視線を自然に主題へ導く効果があり、特に鉛筆画中級者の人にとって、習得すべき重要な技法といえます。

背景の描写密度を調整する

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

背景の描写密度を変えることでも、主題を強調できます。

たとえば、手前の主題は細かく描き込み、背景は柔らかなタッチで流すように簡略して処理すると、主題をより明確に浮かび上がらせられるのです。

密度のコントロールは、画面全体に奥行きを与え、主題と背景との距離感を演出できます。

視線誘導としての背景の利用

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

背景は、単に空間を埋めるための要素ではなく、視線誘導のための重要な構成要素でもあり、背景の線の流れや光と影の方向を工夫すれば、観てくださる人の視線を自然に主題へ導けます。

たとえば、斜めの線や影を主題に向かうように配置すると、視覚的な流れが生まれ、主題の存在がさらに引き立つのです。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

この作品では、画面左下から右上角を結ぶ対角線と「黄金分割」の構図上の「交点」を使って描いています。主題の左下の「準主役」も、対角線と「黄金分割」の構図上の「交点」を使うことでバランスを取っています。

また、左上から右下へを向かう対角線は、草の葉の先端部分から正面の枯葉の「虫食い」を抜けて、主題モチーフの地面すぐ上の水滴を通り、吸い殻の折れ曲がりと、画面右下のスペースを結んでいます。

こんな風に、歴然とモチーフを置かなくても、ちょっとした工夫で、画面内で使っている「導線の暗示」ができるのです。^^

このように、背景と主題のコントラスト(明暗差や対比)を意識した構図(※)は、主題を自然に強調しつつ画面全体の調和を生み出します。

鉛筆画中級者の人にとっては、背景をどこまで描き込み、どこを抑えるかという判断が課題となります。背景を単なる補助要素として扱うのではなく、主題を際立たせるための積極的な役割を持たせることが重要なのです。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

背景の描き込みすぎを防ぐための工夫

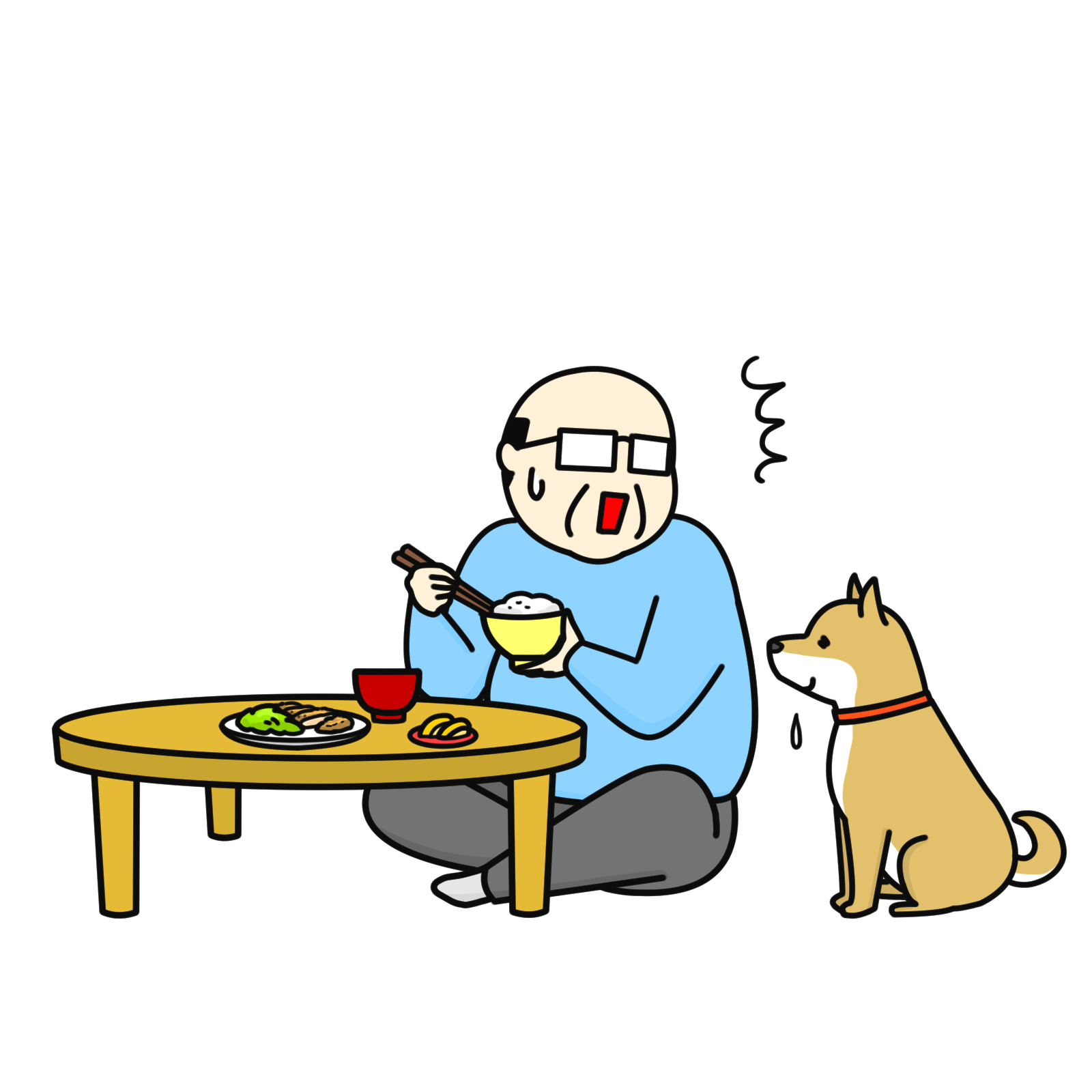

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、つまずきやすい問題のひとつに、背景を描き込みすぎてしまうことがあるのではないでしょうか。

背景に力を入れれば、画面全体が充実するように思えますが、実際には主題が目立たなくなり、観てくださる人の視線がさまよってしまうのです。

本章では、描き込み過ぎを防ぎつつ、背景の役割を果たすための、具体的な工夫について解説します。

背景と主題の優先順位を決める

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

背景を描くときには、主題との優先順位を明確にすることが大切です。主題を第一に考え、その存在感を邪魔しない範囲で背景を整えるのが基本です。

そして、背景をすべて同じ密度で描いてしまうと、画面全体が均一になり、主題の強調が難しくなります。

描き込みの段階で、「主題は濃く、背景は控えめに」と意識するだけでも、作品の印象は大きく変わるのです。

描線やタッチに変化を持たせる

背景は、主題と同じタッチで細部まで描いてしまうと、存在感が強くなりすぎます。そこで線の硬さや濃さを調整し、主題よりも柔らかく、軽い表現を意識すると効果的です。

たとえば、木々の背景を描くときには、細部の葉を一枚一枚描くのではなく、大きな塊のトーンとして処理し、必要な部分だけ軽く線を添える方法があります。

次の作品の、「樹木」の扱い方を参照してください。

もしも、この作品の中の樹木を細密描写したとすると、本来、観てくださる人の視線を導きたい、カーブした坂を上り切った部分ではなくて、その手前左側の樹木に視線を呼び込んでしまうのです。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

我々人間の目は、「細かい柄や模様」に視線を奪われる習性があるので、そこを承知したうえで、作品全体を構成する必要があります。

つまり、あなたが一番見てもらいたい主題部分に、「細かい柄や模様」がある場合には、しっかりと細密描写しましょう。

しかし、あなたが一番見てもらいたい主題部分に、「細かい柄や模様」がない場合には、その周囲にあるモチーフに、たとえ「細かい柄や模様」があったとしても、それらを省略して描くことで、観てくださる人の視線を主題へ導けます。

こうした描写の定石を守ることが、主題を際立たせる根本的な助けになるのです。^^

空気感を残す余白の活用

誕生2019-Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

背景を描き込みすぎないためには、余白を効果的に使うことも重要です。すべてを描き尽くすのではなく、あえて省略して空気感を残すことで、画面に呼吸する余地が生まれます。

余白を恐れて埋めてしまうのではなく、余白こそが主題を引き立てる空間だと捉えると構図が洗練されるのです。

次の作品も参照してください。この作品では、√2(※)という構図分割基本線をベースに制作していますが、その構図の一部をそっくり「抜け(※)」として使うことで、画面構成しています。参考にしてください。^^

-220608.png)

家族の肖像Ⅱ 2023 SM 鉛筆画 中山眞治

とくに、鉛筆画中級者の人は、余白を活かす勇気を持つことで、画面構成の幅が広がります。

※ √2分割とは、制作画面縦横の寸法に対して、÷1.414で得られた寸法で分割するということです。詳細は、この記事最終部分の関連記事で確認してください。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

背景と主題の距離感を意識する

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

背景を、主題に近い描き方で表現してしまうと、前後の距離感が失われます。主題との距離を感じさせるために、背景はやや曖昧に処理すると効果的です。

輪郭をぼかしたり、トーンを均一に流すように描いたりすることで、主題との分離感が保たれます。こうした工夫は、主題と背景の関係性を整理し、画面に奥行きを生むポイントになります。

背景を描き込みすぎる問題は、鉛筆画中級者の人にとって避けにくい課題ですが、主題を優先し、描線やトーンを調整することで解決できるのです。

余白を積極的に使い、背景をすべて描こうとせずに、「省略する勇気」を持つことが重要です。背景と主題の距離を明確にする意識を持てば、過剰な描き込みを避けつつ、自然で調和の取れた画面を実現できます。

描き込み過ぎを恐れる必要はなく、むしろ抑制が主題を引き立てる最大の武器になるのです。

トーンの配置で主題を際立たせる方法

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では色彩を使わないため、トーンの配置が画面全体の印象を決定づけます。

とくに、鉛筆画中級者の人は、濃淡をどの位置に置くかによって、主題が際立つかどうかが変わることを実感する段階にあるのです。

本章では、トーンの配置を意識して、主題を自然に浮かび上がらせるための、具体的な方法を解説します。

主題周辺のトーンを調整する

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

主題の周囲に、どのようなトーンを置くかで、その存在感は大きく変わってしまうのです。

たとえば、明るいモチーフであれば、背景をやや濃くすることでコントラスト(明暗差や対比)が生まれ、主題が前に出て見えます。逆に濃いモチーフの場合は、背景を淡く抑えることで強い印象を残せます。

主題そのものを描くことに集中するだけでなく、その周囲のトーンを意識的に整理することが重要です。

トーンのグラデーションを活かす

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景と主題の間に、緩やかなトーンの変化を入れると、奥行きが自然に生まれます。

背景を一様に塗るのではなく、手前から奥へと段階的にトーンを変えることで、視覚的な距離感が強調できるのです。

このようなグラデーション(階調)は、主題が画面の中で浮かび上がる効果を持ち、作品全体を調和させる役割を果たしてくれます。

黒の配置で画面を引き締める

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、最も強いトーンである黒をどこに置くかは、主題の際立て方に大きな影響を与えます。

黒を主題の一部や、その近くに置けば視線が集まりやすくなり、自然と主題が強調されるのです。

逆に、背景の広い部分に黒を多用すると、主題が目立たなくなってしまうので、注意が必要です。黒は少量でも強い存在感を持つため、その配置を計算することが求められます。

中間トーンで全体をつなぐ

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

濃淡の差だけに頼ると、画面が極端になりがちです。そこで重要となるのが中間トーンの使い方です。背景と主題の間に、中間の濃さを置くことで、画面全体がなめらかにつながり、自然な印象が生まれます。

中間トーンをどこに配置するかで、画面の調和と主題の引き立ち方が変化します。とくに、鉛筆画中級者の人は、中間トーンを意識的に取り入れることで、作品の安定感を高められるのです。

トーンの配置は、鉛筆画における構図の中核を成す要素です。主題の周囲に適切なトーンを置き、黒を計算して配置して、中間トーンで全体をつなぐことで、主題は自然に浮かび上がります。

背景との、コントラスト(明暗差や対比)を作り出す鍵は、単なる濃淡の操作ではなく、配置の意図を持つことにあるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、トーンをどう置くかを考える習慣を持つことは、作品の質を大きく変える第一歩となります。

視線を導く背景処理のテクニック

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、背景は単なる空間を埋める役割にとどまらず、観てくださる人の視線を主題へと導く重要な役割を担います。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、視線の動きを意識して背景を構成することが、画面に一体感を持たせ、主題をより効果的に際立たせるための、大切なポイントになるのです。

本章では、背景を視線誘導の手段として活用する、具体的なテクニックを解説します。

線の方向性を活用する

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景の線の流れは、視線を自然に動かす力を持ちます。たとえば、布の皺や壁の模様を主題に向かうような方向で描くと、観てくださる人の目はその線に沿って主題へ導かれます。

逆に、主題から視線を外に逃がす方向に線を描いてしまうと、主題の存在感が弱まり、画面が散漫に見えてしまうのです。

背景に描かれる、線の方向性を意識するだけで、主題の強調が可能になります。

光と影の配置を工夫する

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

光源の位置や、影の流れを工夫することも、視線誘導の効果的な手段です。たとえば、背景の影を主題に向かうように配置すると、自然に主題へ目が集まります。

逆に、主題の周囲を少し明るく保つことで、その部分が視覚的に浮かび上がるのです。

鉛筆画中級者の人は、光と影を単なる明暗ではなく、視線の流れを作る手段として捉えることが求められます。

背景のリズムで動きを作る

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景に、一定のリズムを持たせることで、画面に動きや流れが生まれます。

たとえば、木々の並びや布の曲線を主題に向かって収束する形で描くと、自然な視線の動きが生まれるのです。

このとき、背景を均一に処理するのではなく、変化を持たせることでリズム感を強調できます。リズム感のある背景は、画面全体を活き活きとさせ、主題の存在をより引き立ててくれます。

視覚的な余白を意識する

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景の描写に余白を適切に配置することも、視線誘導に有効です。余白は視線を一度休ませる効果を持ち、その後に自然と主題へと視線が戻る動きを作るのです。

背景全体を埋め尽くすのではなく、余白を活かすことで画面に緩急が生まれ、主題が一層目立ちます。

鉛筆画中級者の人は、この「視覚的な間」を意識することで、構図により大きな深みを加えることができるのです。

視線を導く背景処理は、主題を強調するための効果的な手段です。線の方向性や光と影の配置、背景のリズムや余白の扱いを工夫することで、観てくださる人の視線は自然と主題へ集まります。

鉛筆画中級者の人は、背景を単なる付け足しではなく、視線を操るための重要な要素として捉えることが大切です。

背景を戦略的に処理することで、作品は主題が際立つだけでなく、全体としてまとまりのある表現へと高まっていきます。

背景と主題の調和で作品全体をまとめる方法

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、主題を際立たせることは大切ですが、背景が不自然に切り離されてしまうと、画面全体がバラバラな印象になってしまいます。

とくに、鉛筆画中級者の人は、主題を強調するあまり背景が浮いたり、逆に背景に飲み込まれたりすることが少なくありません。

本章では、背景と主題を調和させて、作品全体に一体感を生み出すための具体的な方法を解説します。

背景と主題のトーンを連動させる

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景と主題が、全く異なるトーンで描かれると、主題だけが浮き上がり、画面に違和感が生じます。

そこで、主題のトーンに合わせて、背景の濃淡も部分的に連動させると、自然な調和が生まれるのです。

たとえば、主題が暗めのモチーフであれば背景にも部分的に濃い影を取り入れ、逆に明るい主題なら背景のトーンを軽くして、連動性を持たせると良いでしょう。

質感をつなぐ工夫

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

背景と主題の質感を、完全に切り離すのではなく、似た要素を背景に少し取り入れることで一体感が高まります。

たとえば、木製の机の上に置いた陶器のカップを主題にした場合には、背景に木目の柔らかなラインを軽く加えると調和が生まれるのです。

背景と主題の質感を、部分的に共鳴させることで、画面全体がまとまった印象になります。

背景を活かした空間の深まり

入り江の夜明け 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

背景と主題をつなぐためには、空間の広がりを意識することも重要です。背景を遠近感を持って処理すれば、主題がその空間の中に自然に存在しているように見えます。

たとえば、背景の線を奥に向かって淡く処理し、主題との間に距離を作ることで、作品全体にリアリティー(現実性)と奥行きが加わるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、空間の深まりを意識することは、構図力を高める有効な練習になります。

背景と主題をつなぐ中間要素

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

背景と主題の間に、小物や影などの中間要素を置くことで、両者の関係が自然になります。

たとえば、主題の花瓶の手前に布を配置したり、影を背景に溶け込ませたりすることで、主題と背景が滑らかにつながるのです。

中間要素は単なる飾りではなく、背景と主題を橋渡しする重要な存在です。背景と主題を調和させるには、トーンの連動や質感の共鳴、空間の深まりや、中間要素の活用といった工夫が欠かせません。

背景と主題を切り離して考えるのではなく、互いを補い合う関係として構成することで、作品全体がまとまりを持ちます。

鉛筆画中級者の人は、主題だけに意識を集中するのではなく、背景との関係性を常に考えることが重要です。

調和を意識して描くことで、画面全体が自然に整い、観てくださる人に安心感と完成度の高さを伝えられます。

練習課題(3つ)

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

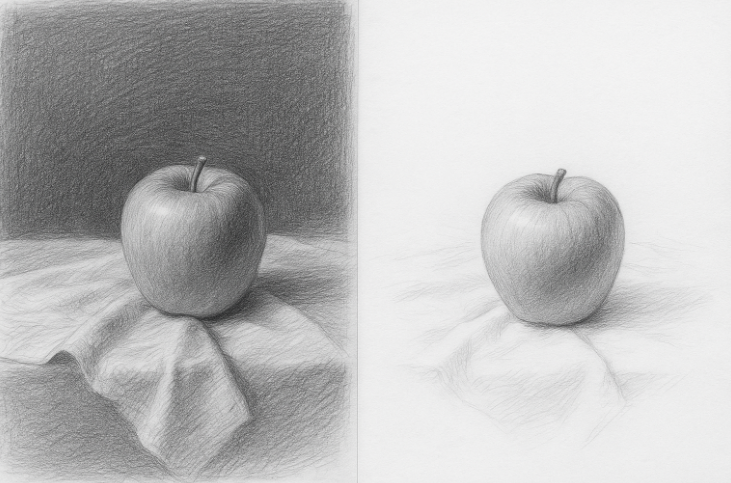

背景と主題の描き込みバランス練習

同じ静物モチーフを使い、背景を細かく描き込んだ場合と、簡略化して余白を活かした場合の2種類を描き比べます。

主題が、どちらの構成で際立つかを比較し、描き込み過ぎや省略の効果を体感することが目的です。

参考画像です

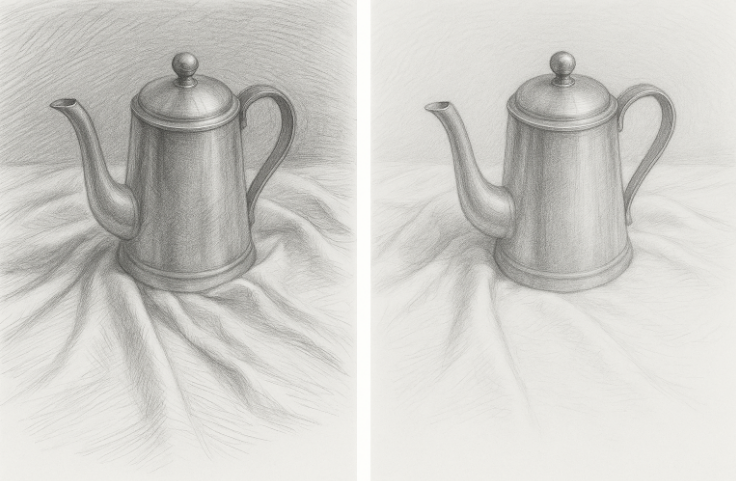

トーンの差で主題を強調する練習

果物や器などをモチーフに選び、主題の周囲に濃いトーンを配置した場合と、淡い背景で主題を際立たせた場合を比較します。

背景のトーンが、主題の印象をどのように変えるかを確認します。

参考画像です

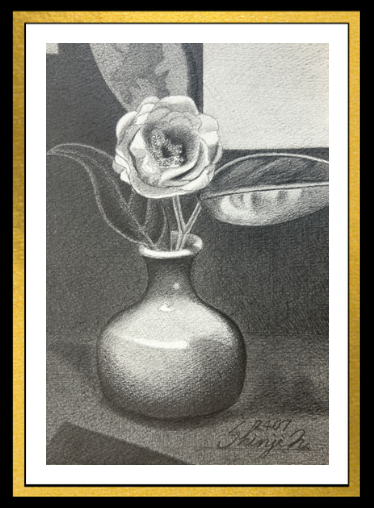

視線誘導を意識した背景線の配置練習

布の皺や壁の模様など、背景の線を主題へ向かう方向に入れた構図を描きます。

その後、線を主題から外へ逃がす方向に描いて比較します。線の流れが視線に与える影響を理解することが目的です。

参考画像です

まとめ

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、背景と主題の関係性をどう捉えるかは、作品の完成度を左右する最も重要な要素のひとつです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、主題を強調する意識はあるものの、背景をどのように扱うかという点で、迷いや過不足が生じやすい段階にあるのではないでしょうか。

この記事で取り上げましたように、背景は単に空間を埋めるものではなく、主題を引き立てるための積極的な存在であることを理解することが必要です。

まず、背景と主題のコントラスト(明暗差や対比)を意識することで、視線が自然に主題に集まります。トーンの差や描写の密度を使い分けることで、背景と主題を明確に区別しつつも調和を保てます。

また、描き込み過ぎを避け、余白を効果的に残すことは、画面に空気感や深みを与え、主題の存在感を際立たせるために欠かせない工夫です。

さらに、視線誘導を意識した背景の処理は、画面全体の動きや流れを作り、主題への集中を助けます。

線の方向性や光と影の配置、背景のリズムや余白の扱いを工夫することで、観てくださる人の視線は、自然に主題へと導かれます。これらは、単なる描写の技術にとどまらず、構図全体を設計する力へとつながるのです。

最後に、背景と主題を完全に分離するのではなく、トーンの連動や質感の共鳴、中間要素の配置などを通じて調和を生み出すことが重要となります。

背景を「引き算」的に抑えつつも、必要な部分では「足し算」として役割を与えることで、作品全体がまとまり、主題が一層映える構成となるのです。

鉛筆画中級者の人は、このような工夫を取り入れることで、背景を恐れずに活かし、主題をより効果的に演出できるようになれます。

背景をどう描くかという問いは、構図力や観察力を深める訓練でもあり、最終的には作品全体の完成度を押し上げる大きな要素となるのです。

<この記事の要点>

- 背景は、主題を支える脇役であり、コントラスト(明暗差や対比)を通じて、主題を際立たせる役割を持つ。

- 描き込み過ぎを防ぎ、余白を活用することで、空気感や深みを表現できる。

- 描線や光の方向性を工夫することで、視線誘導を行い、主題への集中を助ける。

- トーンや質感の連動、中間要素の配置を取り入れると、背景と主題が調和する。

- 背景を積極的に活かすことで、鉛筆画中級者の人の表現力は大きく成長する。

このように背景を意識的に扱うことで、背景と主題が互いに響き合い、作品は観てくださる人に、より強い印象を残すことができるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-150x150.png)

-3-485x353.png)

背景と主題の関係性を理解し、トーンや密度、視線誘導の工夫を取り入れることで、作品に深みと説得力を加えることができます。