こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

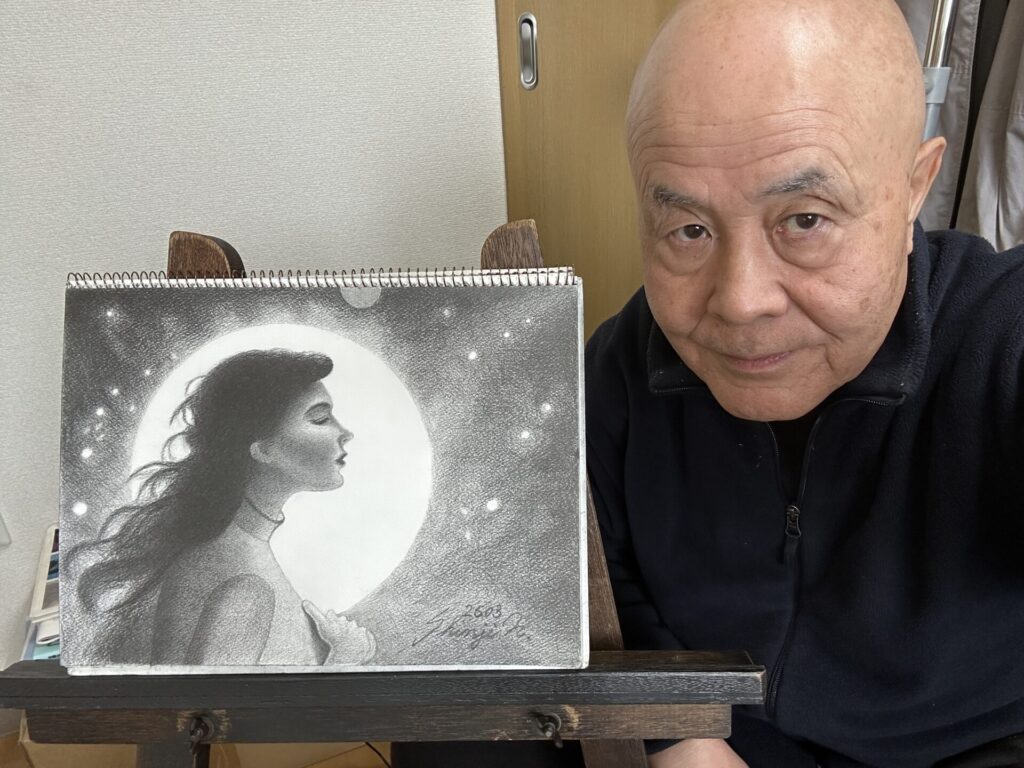

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、個展で成功するには、展示する作品の質と同じくらい、会場となる画廊選びが重要です。

立地や集客力、設備、スタッフの対応、過去の実績など、確認すべき要素は多岐にわたります。中には、表面上は魅力的でも実際にはトラブルの多い画廊も存在します。

この記事では、画廊選びで失敗しないために、信頼できる“優良画廊”の見極め方と、契約前にチェックしておきたい、具体的なポイントを5つに分けてご紹介します。

また、実際に筆者の体験した”劣悪な画廊”もご紹介します。これらの違いを参考にして、これから、初めて個展を開く方にも安心して会場を選べるよう、実例を交えて丁寧に解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

集客力のある画廊か?立地と客層から見極める

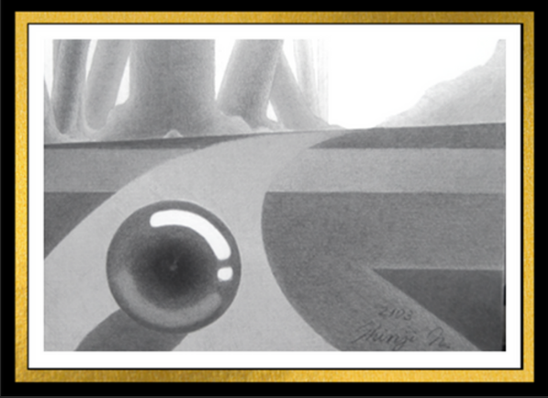

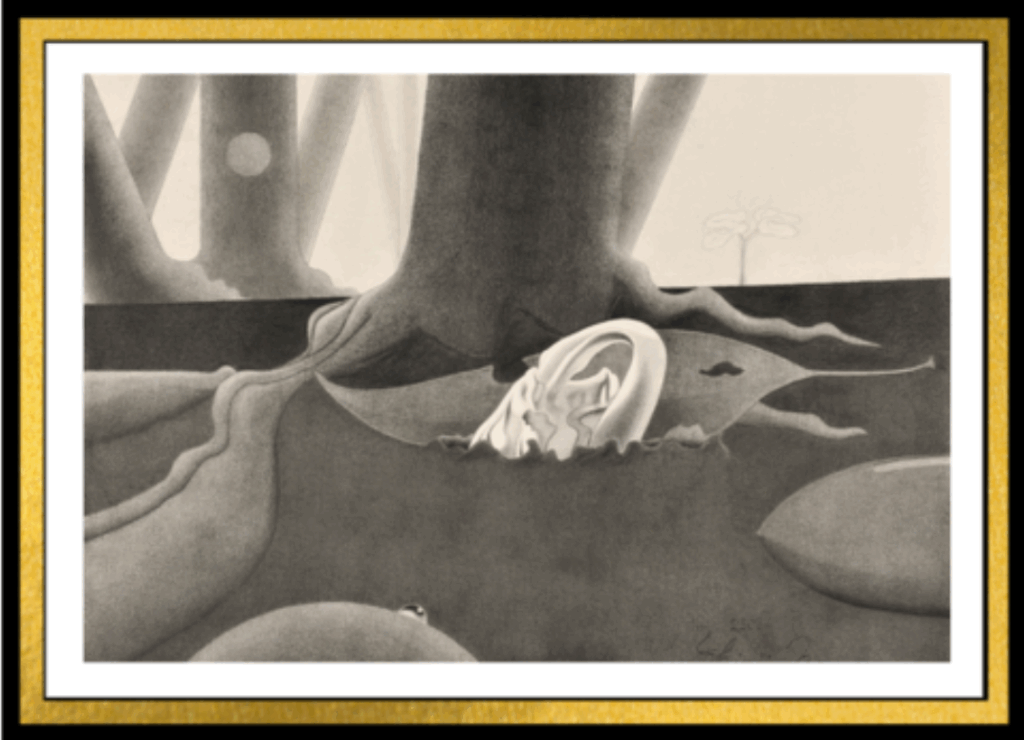

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

個展を開催するうえで集客力のある画廊を選ぶことは、作品の認知度や売上に直結する極めて重要な要素です。どれほど優れた作品を展示しても、会場に人が集まらなければ意味がありません。

そのため、画廊の立地や周辺環境、通行人の流れ、さらには実際に訪れる来場者の属性などを事前に確認しておく必要があります。

本章では、ただ場所が良いだけでなく、画廊自体が持つ集客のための仕組みや、ファンを持っているかどうかも、大切な判断基準となる点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

駅近・人通りの多さが基本条件

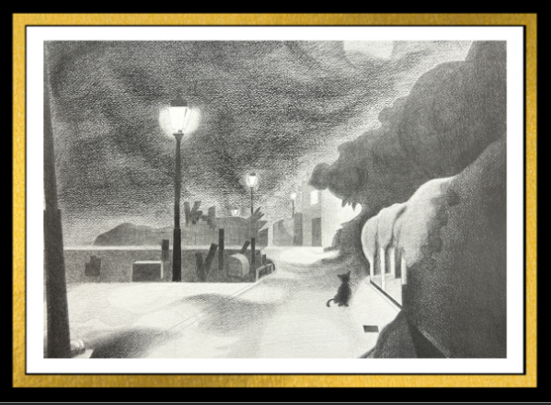

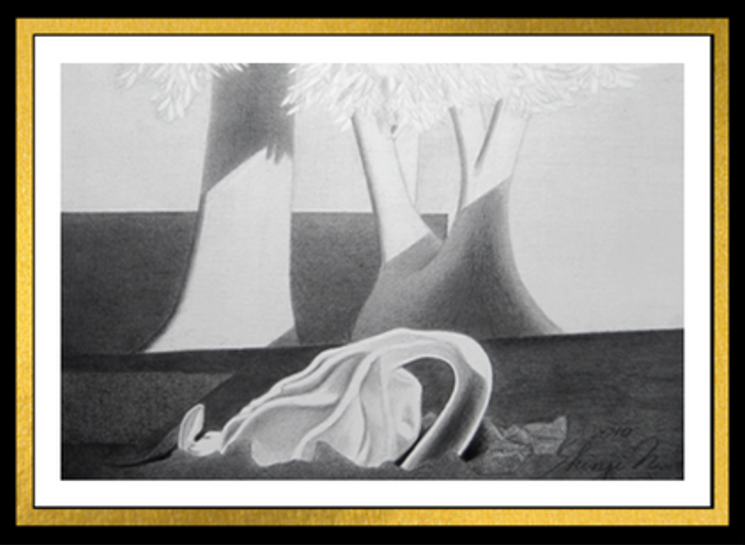

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

まず第一に確認すべきは、画廊の場所です。最寄駅から徒歩5分圏内であるか、また人通りの多い通りに面しているかは基本的な判断材料です。

繁華街や商店街の近くにある画廊は、ふらっと立ち寄る人が多いため、集客効果が高くなります。

また、1Fにある画廊か、あるいは、ビルの地下や階上にある画廊かということでも「人の入りやすさ」と同時に、年配者への配慮から、できるだけ階段の上り下りの無い画廊が適しています。

一方、オフィス街や住宅街の中など静かな立地にある画廊は、意図的に来る人しか訪れず、集客に難しさが伴うこともあります。

客層と販売実績の確認

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

次に、その画廊に訪れる人々が、どのような客層であるかを把握しましょう。過去の個展での販売実績や、リピーターの存在を尋ねてみることも有効です。

自身の作品と親和性のある年齢層や、趣味嗜好を持つ来場者が集まりやすい場所であれば、自然と販売の可能性も高まります。

ギャラリーの担当者に「これまでどんな作家の展示をして、どのような方々が購入されたか」と質問しておくと良いでしょう。

SNSやホームページの集客力を分析

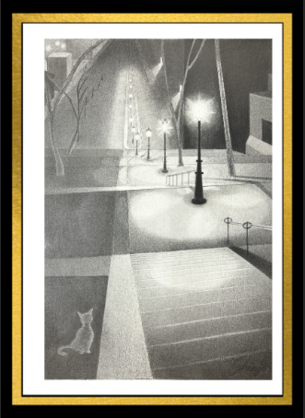

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

現代ではWeb集客の力も無視できません。画廊のSNSや公式ホームページが活発に更新されているか、フォロワーが多く、投稿に反応があるかをチェックすることは必須です。

特に、展示前からSNSで作家を紹介してくれる画廊は、集客にも力を入れている証拠です。

一方で、数年前から更新が止まっているようなWebサイトを持つ画廊は、情報発信に消極的である可能性が高く、集客にはあまり期待できません。

集客力の高い画廊を選ぶには、アクセスの良さ、人通り、客層、さらにはネットでの発信状況まで多角的に検討することが重要です。

展示スペースと設備は充分か?環境面から見るチェックポイント

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

展示空間の質は、作品の魅力を最大限に伝えるために欠かせない要素です。

狭すぎるスペースや、照明が不充分な環境では、どれだけ優れた作品であっても見劣りしてしまう危険があります。

また、備品の充実度や空間の柔軟性も重要なポイントです。実際に現地で見学し、作品を展示したときのイメージを具体的に想像しながら確認することで、後悔のない会場選びにつながります。

本章では、環境面で見るべき3つの観点から、優良画廊の特徴を整理してみます。

壁面の広さとレイアウトの自由度

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

出品点数が多い場合には、広い壁面が確保されているかが重要です。

そして、画廊によっては自由にパーテーションを動かせる、レイアウト可能な空間も存在し、展示意図に合わせて構成を工夫できます。あらかじめ壁の寸法や高さを把握しておくと、展示プランを立てやすくなります。

また、一方向だけでなく、回遊性のある展示ができる構造であれば、来場者が長く滞在できる傾向があり、作品に対する印象も深められます。

照明と空調の質を体感する

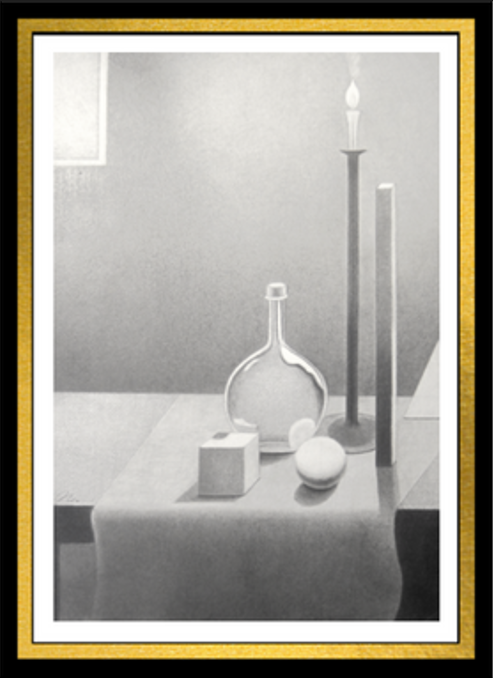

秋 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

照明は、作品の印象を大きく左右します。スポットライトの数や角度、色温度、光の強さなど、細かく確認することが大切です。

実際に、点灯した状態で作品を持ち込んで、見せてもらえるか尋ねてみましょう。また、空調の効き具合の確認も重要です。

夏場や冬場に、快適な温度が保たれていないと、観てくださる人の滞在時間が短くなってしまいます。定期的に換気されるかどうかも、感染症対策の観点から見逃せません。

什器や備品の貸し出しの有無

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

展示用の台、受付用の机、イス、パンフレットスタンドなど、会期中に必要となる備品が揃っているかも確認しましょう。

これらを無料または、有料で貸し出している画廊もあれば、すべて自前で用意しなければならない場合もあります。

備品が充実していれば、搬入の手間が軽減され、準備の負担が少なくなります。細かい点では延長コードや脚立の有無も、現場での作業効率に大きく関わる要素です。

作品の魅力を正しく伝えるためには、空間の構造や照明、空調、什器類といった環境面の整備が不可欠です。

画廊の美しさに惑わされず、実際の展示に必要な視点でチェックを行いましょう。事前見学をしっかりと行い、現地の状況を確認することが最も確実な選び方です。

契約内容と料金体系に不明点はないか?トラブルを防ぐために

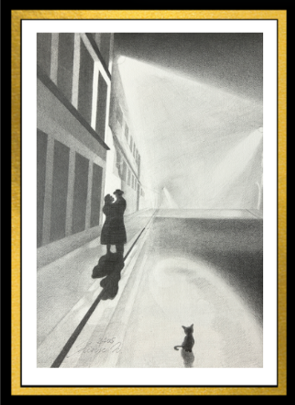

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

画廊との契約は、個展の運営における土台となる極めて重要な部分です。口頭での説明だけでは誤解が生じるリスクがあり、後にトラブルにつながるケースも少なくありません。

そのため、事前に契約書の内容を細部まで確認し、曖昧な点を残さない姿勢が必要です。

また、使用料の内訳や、売上に関するルール、キャンセル時の取り扱いなども明確にしておくことで、安心して準備や展示に専念できます。

本章では、契約内容で特に注目すべき3つの観点について解説します。

使用料と追加費用の明示

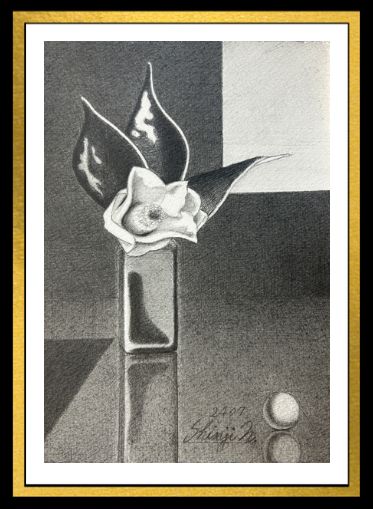

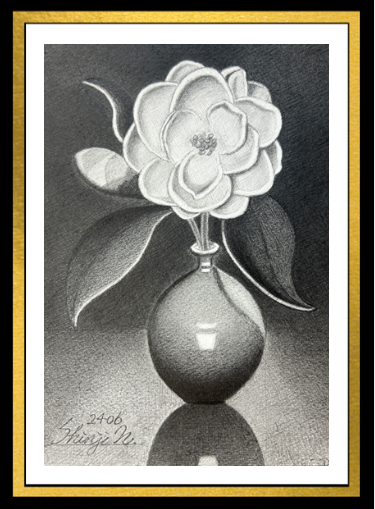

第3回個展出品作品 椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

まず確認すべきは、基本使用料に含まれているサービスの内容です。

照明の使用や時間外の開場、設営補助などが有料オプションとなっている場合もあるため、見積書を取り寄せて費用の全体像を把握することが大切です。

仮予約金や、搬出入時の立会費用など、思わぬ名目で追加請求が発生するケースもあります。画廊側と、費用に関してやりとりする際には、必ず書面やメールで記録を残すことが望まれます。

売上手数料や販売ルールの確認

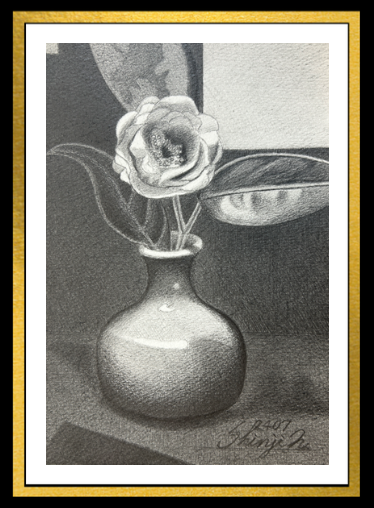

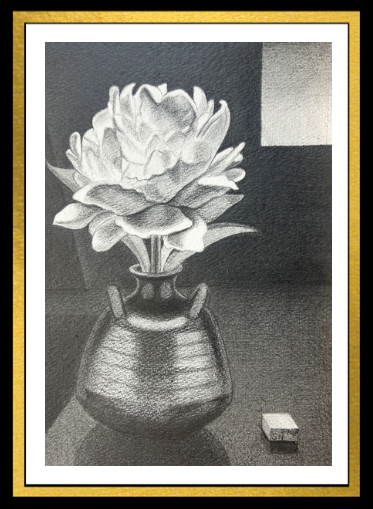

椿Ⅱ SM 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

個展会場の画廊で、作品の販売も行う場合には、売上に対して画廊が設定している手数料率や、販売方法のルールを確認しておく必要があります。

中には、作品の価格設定に制限を設けている画廊もあり、自身の希望価格で販売できないこともあります。

価格設定では、一般的な画商の考える価格とは違って、画廊が抱える顧客に対する「売りやすい価格」での設定になる場合があります。勿論、販売を前提にした場合には、「確実に売れる」価格設定は重要です。

しかし、極端な低価格にする必要はありませんし、「いくらかでもいいから実際に売れて収益を得たい画廊の思惑」もあるので、作家自身がここまでの単価にしておきたいという価格をよく考えて設定しましょう。

また、売上の入金時期や支払方法が明確になっていない場合には、後でトラブルになる可能性もあります。複数の購入者が現れた際の対応についても、取り決めがあるかどうかを確認しましょう。

キャンセル規定と補償範囲

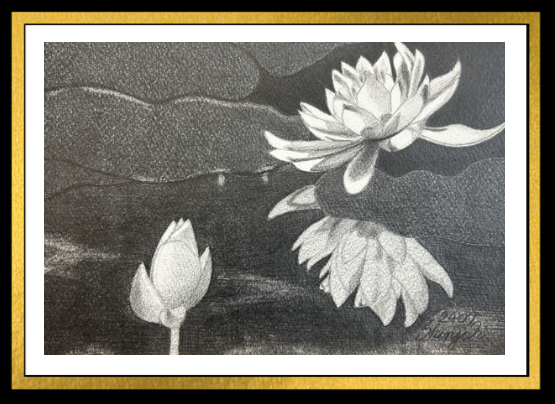

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

万が一のトラブルや、病気による開催中止に備えて、キャンセル時の扱いについても確認することが不可欠です。

キャンセル料の発生日や、その割合、災害や天候などによる不可抗力の際の対応など、契約条項に記載されているかをよく確認しましょう。

さらに、作品の破損や盗難時に、画廊側が保険に加入しているか、補償の対象かどうかも重要な確認事項です。事前の同意がなければ、補償されないこともあるため注意が必要です。

契約に関する確認をおろそかにすると、思わぬ費用負担やトラブルに発展する恐れがあります。

些細な点でも納得できるまで質問し、不安な項目があれば文書で明記してもらいましょう。事前の細やかな確認こそが、安心して個展を開催する第一歩です。

スタッフの対応力とサポート体制をチェックする

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

個展で成功するためには、会場の設備や契約条件だけでなく、スタッフの対応力も大きな要素となります。

画廊スタッフとの信頼関係が構築できていれば、展示期間中に予期せぬトラブルが発生しても、柔軟に対処してもらえる可能性が高いものです。

一方で、サポートの少ない画廊では、準備段階から当日運営までほぼすべてを作家一人でこなす必要があり、特に初めての個展では大きな負担となります。

本章では、信頼できるスタッフかどうかを見極めるための、3つのポイントを紹介します。

初回問い合わせ時の反応を見る

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

画廊に問い合わせをしたときの対応は、その後の関係性を占う重要な指標です。

返信の早さ、内容の丁寧さ、質問への的確な回答などがしっかりしていれば、個展会期中のやり取りにも安心感が持てます。

反対に、返信が遅い、回答が曖昧、態度が一方的といった対応が見られる場合は注意が必要です。

画廊の営業担当者が明確に決まっており、作家ごとに担当者がつく体制があると、よりスムーズな連携も期待できます。

搬入・搬出時の支援体制

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

展示の設営や撤収時には、人手が必要な場面が多くあります。特に大型作品や、額装された作品の扱いには注意が必要であり、スタッフのサポートがあるかどうかは重要な確認ポイントです。

事前に、「設営時に手伝いはありますか?」と尋ねることで、その画廊がどれほど作家に寄り添った運営をしているかがわかります。

また、脚立や工具の貸し出し、搬入車両の駐車スペースの有無など、細かな配慮の有無についても確認しておきましょう。

展示期間中のフォロー体制

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

個展会期中に、在廊できない時間帯がある場合には、画廊スタッフが来場者の対応を代行してくれるかどうかも重要です。

来場者への案内、作品販売時の対応、パンフレットや名刺の配布などを行ってくれる画廊であれば、安心して外出や休憩ができます。

また、展示の様子をSNSで発信してくれるなど、広報面でも協力してくれる画廊は、作家の活動全体を支える力となります。

画廊スタッフの対応力とサポート体制は、展示の快適さと安心感を左右する大きな要因です。

実際に話をしてみて、信頼できると感じられるかどうかが、会場選びの決め手になります。細かい確認を怠らず、心から任せられる画廊を選びましょう。

他の作家や口コミから信頼性を読み取る

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

画廊の見た目やWebサイトの印象だけでは、その実態を完全に把握することはできません。

特に、初めて利用する場合には、表面的な情報に惑わされず、他の作家や利用経験者の声にしっかり耳を傾けることが不可欠です。

利用者の評価には、公式な説明では見えにくい実情や、課題が反映されていることが多く、信頼できる画廊かどうかを見極める大きな手がかりになります。

本章では、作家目線で信頼性を見抜くための3つの方法を紹介します。

出展作家のリストと作品傾向を確認

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

画廊の公式サイトやパンフレットに、過去の出展作家や展示履歴が掲載されている場合には、それらを確認することで、自身の作風と、その画廊の傾向が合っているかを判断できます。

もしも、自身の作品と大きく方向性が異なる展示ばかりが並んでいるならば、その画廊の客層やスタッフの理解が自身に合わない可能性があります。

逆に、似た表現やテーマの作家が過去に何人も展示していれば、親和性が高く、安心して利用できる画廊であると考えられます。

レビューサイトやSNSでの評価をチェック

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

ブログ及び、Googleマップの口コミ欄や、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNSにおいて、画廊名で検索をかけてみましょう。

実際に展示した作家が「スタッフが親切だった」「販売の相談にも乗ってくれた」など具体的なエピソードが投稿されていれば、信頼度の高い画廊であることが分かります。

ただし、ネガティブな投稿も一部には存在しますので、それが感情的なものか、具体的な問題に基づくものかを冷静に判断する必要があります。

直接経験者に話を聞く

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

もっとも確実な方法は、実際にその画廊で個展を開いた経験のある作家に、直接話を聞くことです。

画廊で配布されている、過去の展示作家の連絡先をSNSなどでたどり、ダイレクトメッセージなどで丁寧に質問を送ると、多くの作家が親切に答えてくれるでしょう。

「展示中にこういうことが起きた」「契約では説明されなかった部分があった」など、実体験に基づいた情報は非常に信頼性が高く、最終的な判断材料として大きな価値を持ちます。

画廊の信頼性を確かめるには、第三者の目線から得られる情報が最も有効です。

過去の作家リストやSNSの評判、直接の問い合わせを通じて、可能な限り多角的に情報を集めることで、自身に合った信頼できる画廊を選ぶことができます。

前回筆者が開催した個展で、実際に起こった重大な問題点のある”劣悪な画廊”とは?

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

画廊との付き合いは、実際に会期を全て終了させてみないと分からないことが多くあるものです。

本章では、筆者自身が体験した信じられないくらいの、実際に起こった内容について詳述します。

画廊探しの当初の状況

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

筆者は、2024年の2月に、20年以上久しぶりの第3回目の個展を開催することを決意して、銀座の画廊を探し始めました。

その中で、筆者の希望に合致する画廊が見つかりました。その画廊は、銀座6丁目にある、公衆トイレのすぐ裏手の、1Fで営業している画廊でした。

東銀座駅にも近く、人通りの多い場所に面していましたので、その時点で、複数の画廊を訪問した中では一番理想に近いこともあり、良好な感触を得ました。

初回訪問時には、日美展での「(大賞)文部科学大臣賞」を受賞した時の図録を示して、ここで個展を開催したいと伝えながら、個展を開催したい日程を尋ねると、空いていることが分かりましたので即決した次第です。

そして、このギャラリーで個展を開催できれば、その後も引き続き隔年で開催してゆくつもりでいたので、そこの支配人には下手に出て、丁重な姿勢で接することにしました。

しかし、その後も電話連絡や何回か打合せへ行くたびに、その支配人の「何とも言えぬ違和感のある表情」を何度も見ていましたが、細かいことは気にしないようにしながら月日は流れて、いよいよ搬入当日を迎えました。

そして、搬入の際に、この支配人は、運び込んで床に置いてある筆者の作品の数々に一瞥するや、「何とも言えない嫌な顔」をしたのです。

この時点でも、本当は、せっかく持ってきたのだから全部飾りつけしたいと思っていましたが、また「何とも言えない嫌な顔」をされたので、「何なんだろう」と思いましたが、それも気にかけないようにして飾り付けを行いました。

しかし、この支配人からすると運び込んだ作品数も多かったようなので、全部飾り切れずに2点、持ち帰ることになりました。

何しろ、これからもこの画廊で隔年の個展を開催を考えていたので、「この支配人の機嫌を損ねることはしないように」と仕方なく持ち帰ったのです。

画廊の支配人の信じられない態度とは?

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

そして、個展開催初日から3日目までを終えて、4日目の午前11時頃に、今後の個展の予約をしようと、支配人に「先走ってすみませんが、次回の個展の予約をしたいのですが」と申し出ました。

ところが、いきなり顔をしかめて「厳しいですね」と言われたので、私の態度などが気に障ったのかと思い、「私の態度に何か問題がありましたか?」と尋ねました。

しかし、支配人は個展会場の中央付近まで出て来て、反り返って、私の作品を見据えながらこう言うのです。

「中山さんの作品はクオリティーが低い」というのです。続けて「プロとアマの中間には太い川が流れていて、中山さんの作品はその川を超えていない」と。

そして、「どこがどうとは言葉に出しては言ませんが、これ以降の個展の開催は無理」とのことでした。

また、私はたくさん賞を取っているが、それでもダメですかと聞いたところ、「それは主観でしょ」「そういう問題ではなく、なぜこれを描くのか、自分自身を掘り下げる意識が必要」とのこと。

しかし、公募展での入選や入賞は、多くの審査員による客観的な結果であって、決して私の主観ではありません。

聞けば、支配人は某三流の美術大学の出身とのことであり、この話をしたその日の終わりまでの時間と、会期をあと2日残している時点であり、招待状もたくさん配布していることもあり、はらわたの煮えくり返る思いを必死に我慢しました。

それは、会期中に何かトラブルがあれば、「即刻中止して費用も返さない」と使用規定に書き込まれていたことを瞬時に思い出したからです。

屈辱と不便や不快にたえなければならなかったストレス

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

ここで、強く反論した場合に、招待状を送った多数の人々が来てくれる可能性が高い中で、個展を中止させられては、私の信用問題になります。

また、来場してくださる人々に迷惑がかかると思い、プライドを傷つけられたというか、「心にざっくりと傷を負わされた」辛い思いに駆られながらも、我慢することにしました。この夜は、悔しくてろくに眠ることができませんでした。

我々出展者は、そもそも「お客」であり、会期を2日も残して、会期の4日目の当日の午前中に、画廊の支配人が口にすることでしょうか。さらには、一流の美大出身というのなら少しはわかりますが、そうではありません。

こんなことを言われるのであれば、会場を予約する際に、当初図録を持参して、観てもらってから申し込みをしたのであり、意に沿わないのであれば、支配人はその時点で断ればよかったはずです。

それをこんな形で、出展者を見下す・さげすむようなことは、有ってはならないことで、この支配人の人間性に大きな欠陥がある事は明白であり、ほとんど犯罪行為と同義ではないでしょうか。

また、会期中出展者は、当然この画廊のトイレを使うことになりますが、雑然とした事務所と併設のバックヤードで、トイレの入り口にまでモノがあふれかえって、トイレのドアが開けづらい状況でも知らん顔です。

尚、手を洗った後の手をぬぐう紙などが切れていても、そのままでした。この件は翌日になってもそのままだったので、こちらから伝えると、ようやく重い腰を上げるといった具合でした。

そして、当初この支配人は、個展会場の出入り口を使わずに、ビルの通路に直接出られる勝手口から出入りしていたものが、このやり取り以降は、会期中に個展会場を平然と横切って事務所に入ることなども行っていました。

結局この「クオリティーが低い発言」の件について、この支配人から最後まで一言のお詫びもなく、会期中では客であったことに対するお礼などもなく、憮然とした態度で完全に出展者(お客)の筆者を見下す失礼極まりない対応でした。

搬出の際には、終了時に、こちらから「お世話様」と声をかけた際にも、「独特の嫌そうな顔」でうなずき、この支配人は一段高いところから筆者を、さげすんだ目で見おろしているような態度でした。

このような状況のため、他の出展者も同じように傷つくことがあってはならないので、広く注意喚起すると同時に、情報を共有する必要性を感じた次第です。

尚、今回の個展では、国内最大の公募展を開催する絵画団体の会員の先生に、この話をしたところ、「中山さんの作品は充分個展をやっていくだけのクオリティーがあるから心配しないでよい」と言っていただけました。

そして、絵画団体をかつて2つ統括していた大御所の先生からも、「いい仕事をしている。君の作品は、シュルリアリズムだね。あまり手掛けている人は多くないからこの先も頑張りなさい。」と言っていただけました。特に評価して下さった作品は、次の通りです。

第3回個展出品作品 日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

また、年間5000枚以上絵画を鑑賞している、年配のコレクターの人からも、「良く描けている」と評価してもらえました。特に、次の2点の作品を評価していただけました。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

これらの、貴重な意見で崩れ折れそうなプライドを、どうにか立て直すことができました。

これから個展を開こうとして、画廊を探しているあなたには、このような辛い思いはしてほしくありません。納得のいく優良な画廊は、多くはないので注意が必要なのです。

総まとめ:信頼できる“優良画廊”を選ぶために確認すべきポイント

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

個展を成功させるためには、作品の完成度だけでなく「どの画廊で展示するか」という会場選びが極めて重要です。

外見や宣伝に惑わされず、自身の目的に合った画廊を選ぶためには、冷静に複数の観点から確認することが必要です。

以下では、本文で解説した内容をふまえて、優良画廊を見極めるための主要チェックポイントを整理します。

<優良画廊選びのための確認リスト>

- 駅近で人通りが多く、アクセスが良好な立地にあるか。

- 自身の作風に合う来場者層・販売実績があるか。

- SNSや公式サイトが更新されており、集客力があるか。

- 展示スペースの広さやレイアウトの自由度が高いか。

- 照明や空調が整っており、快適な展示環境か。

- 備品(展示台・椅子・受付机など)が貸し出されるか。

- 使用料やオプション費用の内訳が明確に提示されているか。

- 売上手数料や販売方法のルールが明文化されているか。

- キャンセル規定や補償体制が契約書で確認できるか。

- スタッフが丁寧で、展示中のフォロー体制が整っているか。

- 過去の展示作家や口コミが信頼に足る内容であるか。

- 実際の利用経験者から具体的な体験談が得られるか。

- 初回訪問時には、画廊責任者とよく話し合い、何か違和感を感じる、あるいは、「個展をさせてやる」感を出していないか。

このように、多面的に画廊を評価することで、「安さ」や「見た目」だけでは判断できない本質的な価値が見えてきます。

特に、契約内容の確認と口コミ調査は、自身の展示を安全かつ円滑に進めるうえで欠かせません。

すべてのチェック項目を満たす画廊は決して多くはありませんが、自身の目的や展示スタイルに優先順位をつけたうえで、それに最も合致する画廊を選ぶことが、個展成功への第一歩となります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

現地の見学と、オンラインの情報分析の両方を行うことで、より失敗の少ない会場選びが可能になります。