こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

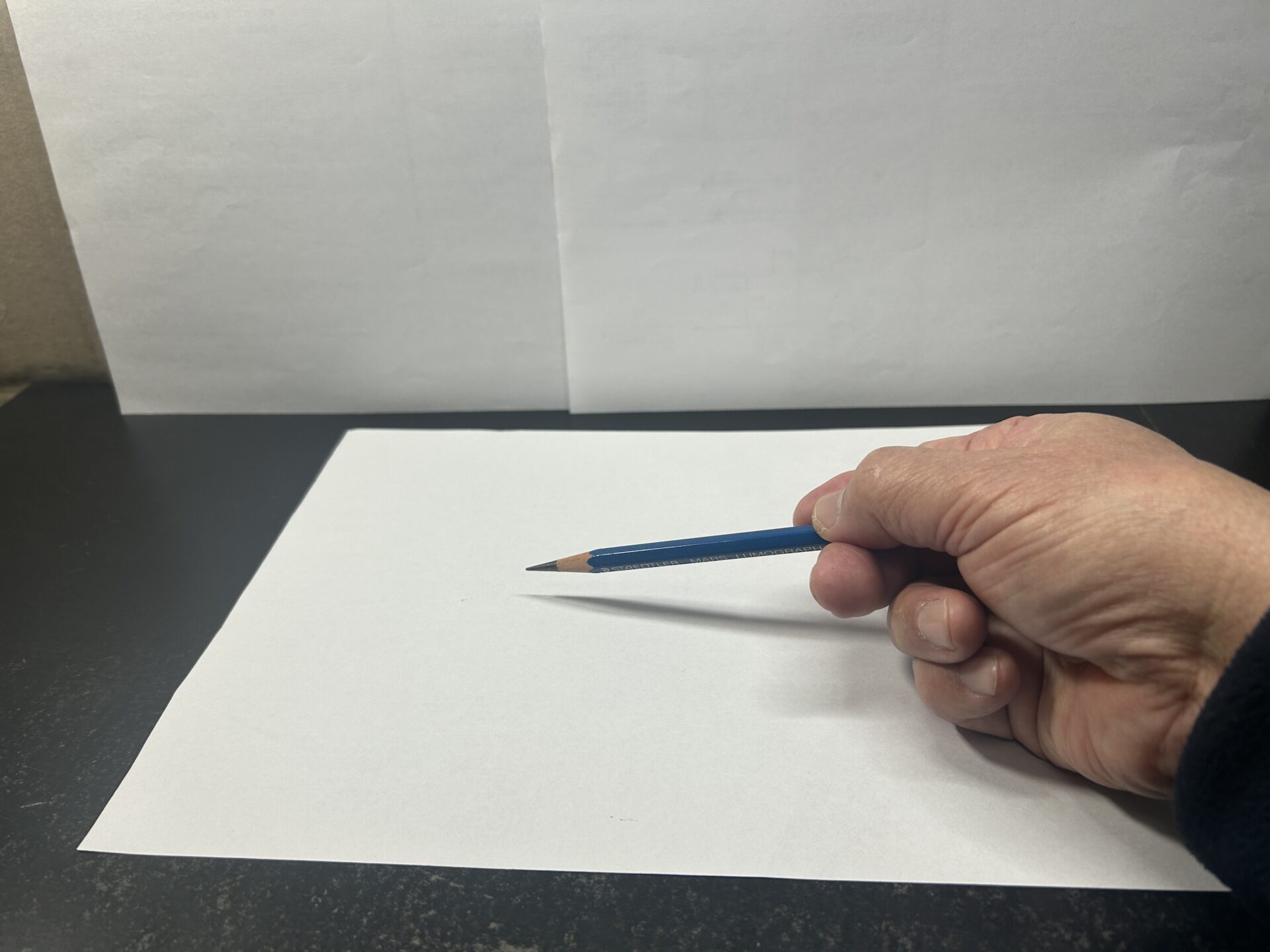

さて、鉛筆デッサンで上達するには、鉛筆の持ち方はとても重要です。適切な持ち方を身につけることで、線の強弱や表現の幅が広がり、よりリアルな描写が可能になります。

この記事では、初心者の人向けの基本的な鉛筆の持ち方から、プロの人が実践する応用テクニックまで解説します。

さらに、安定した線を描くための手の使い方や、持ち方によるタッチの違いについても紹介します。鉛筆の持ち方を見直して、デッサンのスキルを一歩上のレベルへ引き上げましょう。

尚、この記事に掲載している筆者の作品は、鉛筆デッサンにさらに鉛筆画としての仕上げを施したものです。^^

それでは、早速どうぞ!

鉛筆デッサンの基本!持ち方が重要な理由とは?

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンの上達には、手の動かし方や観察力だけでなく、鉛筆の持ち方が大きく影響します。特にモノトーンの鉛筆画では、線の太さや濃淡の調整が重要となるため、持ち方を適切に使い分けることで、作品の完成度が飛躍的に向上します。

本章では、鉛筆デッサンにおける持ち方の基本と、それがなぜ重要なのかを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆の持ち方が線の表現に与える影響

鉛筆は持ち方を変えることで、線の強弱や質感を自在に操ることができます。例えば、指先で鉛筆を短く持つと、細かいディテール(詳細)を描きやすくなります。

一方、軸の中ほどを軽く持つことで、柔らかく自然な線を引くことができ、遠近感を演出する際に役立ちます。

画面全体を意識するための持ち方

初心者の人はつい、制作中の一部分の細部に集中しすぎて全体のバランスを崩しがちです。これを防ぐためには、鉛筆をペンのように持つのではなく、手のひら全体を使って握る方法を試してみましょう。

これにより、大きなストロークで構図を捉えやすくなり、遠近法や構成のバランスを取りやすくなります。

持ち方の安定性が鉛筆デッサンの精度を左右する

持ち方が安定していないと、線がブレやすくなり、意図しない筆圧のムラが生じることがあります。

特に、影のグラデーション(階調)や微細な質感を表現する際には、一定の力加減を維持することが求められます。

適切な持ち方を習得することで、思い通りの表現をコントロールしやすくなり、より洗練された鉛筆画が描けるようになれます。

初心者向け:鉛筆の適切な持ち方と手の使い方

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始める際に、最も基本的でありながら軽視されがちなのが「鉛筆の持ち方」と「手の使い方」です。

鉛筆の持ち方一つで線の強弱や表現の幅が大きく変わるため、適切に身につけることでデッサンの精度が向上します。

特にモノトーンの鉛筆デッサンでは、細かな陰影や質感を表現するために、持ち方と手の動かし方の工夫が重要になります。本章では、初心者の人向けに鉛筆の持ち方と手の使い方を解説します。

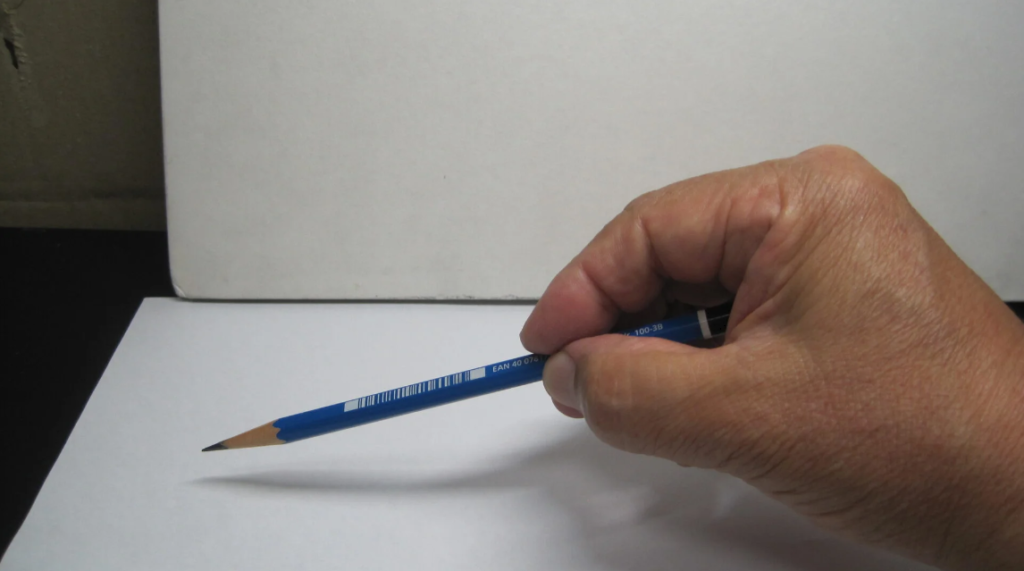

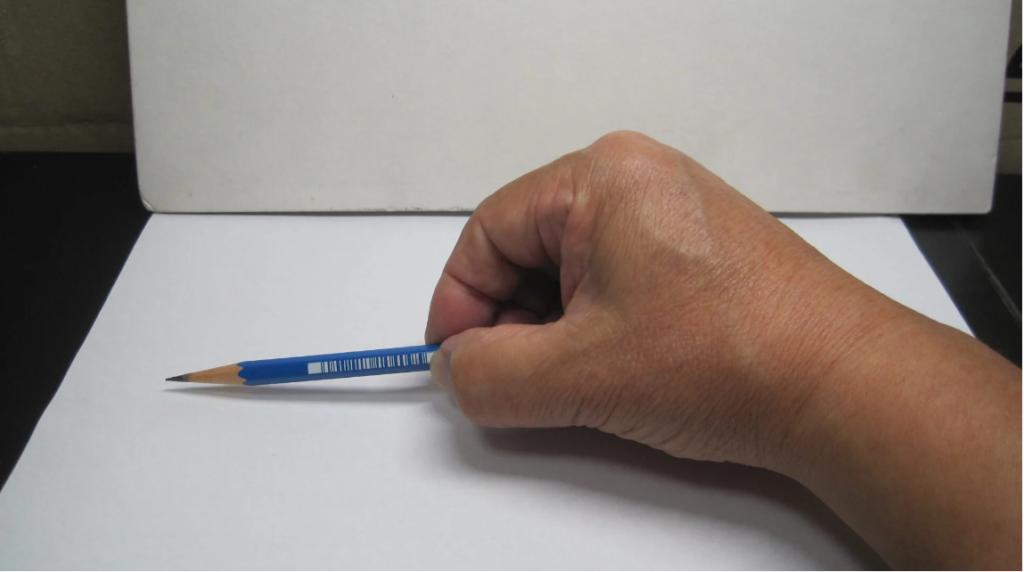

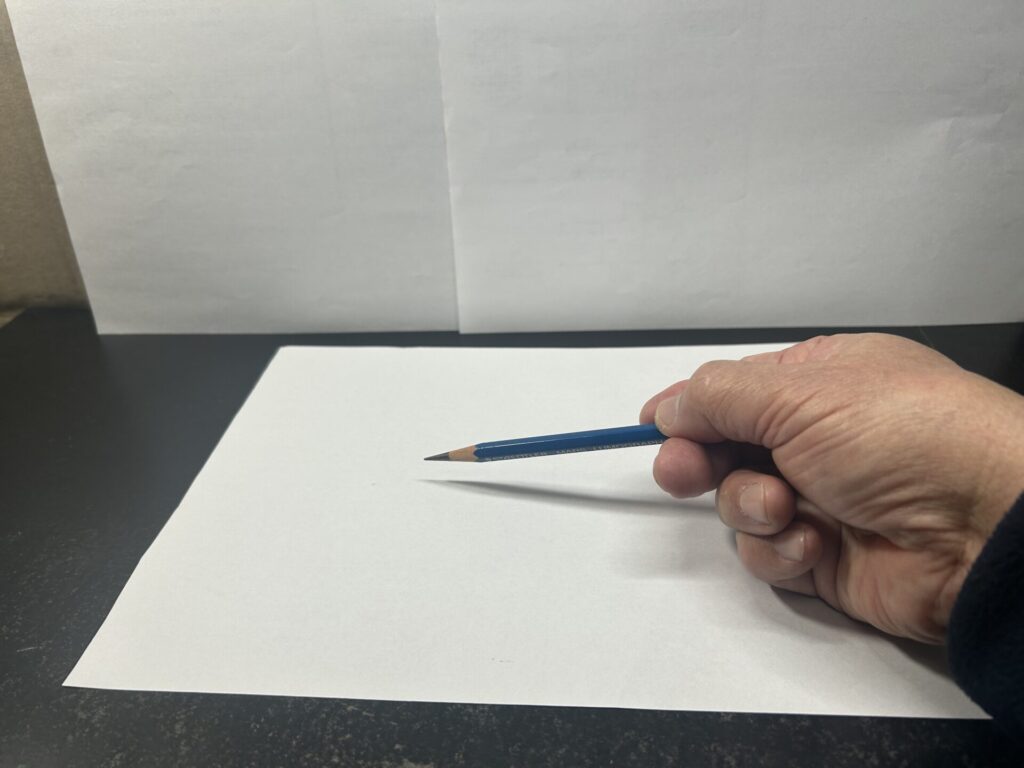

適切な持ち方を理解するための3つの基本フォーム

鉛筆デッサンにおける、鉛筆の持ち方には、大きく分けて以下の3つの基本フォームがあります。

- 「ペン持ち」 – 一般的な筆記用具の持ち方で、細かいディテール(詳細)の描写に適しています。筆圧をコントロールしやすく、細密な線を描く際に役立つ。

- 「オーバーハンドグリップ」 – 鉛筆を寝かせ、手のひら全体を使って握る持ち方。広い面を塗る際や、柔らかい陰影を作るのに向いている。

- 「アンダーハンドグリップ」 – 手首をひねるように鉛筆を持ち、指先ではなく腕全体で描く方法。流れるような動きが求められるデッサンに最適。

手の動かし方が鉛筆デッサンの線質を決める

持ち方に加えて、手の動かし方も重要です。鉛筆デッサンでは、筆圧のかけ方や動かし方によって線の質が大きく変わります。

- 指だけで動かすと、短くコントロールしやすい線を描けますが、柔らかいニュアンスが出にくくなる。

- 手首を使うことで、中距離のストロークが可能になり、自然なカーブや滑らかな線を描くことができる。

- 肘や肩を動かして描くことで、大胆な線や広い範囲の描写がしやすくなり、バランスの取れた大きな輪郭線を描きやすくなる。

線の強弱をコントロールする持ち方と力加減

モノトーンの鉛筆デッサンでは、線の強弱や濃淡のコントロールが表現力に直結します。

- 軽い力で鉛筆を持ち、スケッチブックや紙に優しく触れるように線を描くと、淡いトーンの表現が可能になる。

- 筆圧を強くすると、くっきりとした線が描けますが、意図しない跡が残ることがあるため、使い分けが重要。薄いH系統の鉛筆で筆圧を高めて使うと、スケッチブックや紙に凹みができてしまう。濃いトーンが必要な場合には、B系統の制作に見合った鉛筆を選ぶ。

- 濃淡のグラデーションをつけるためには、持ち方を変えながら試行錯誤することが上達への近道になる。

持ち方や手の動かし方を意識することで、デッサンの精度は飛躍的に向上します。あなたに合った持ち方を見つけ、自在に線を操る力を身につけましょう。

線の表現を変える!持ち方によるタッチの違い

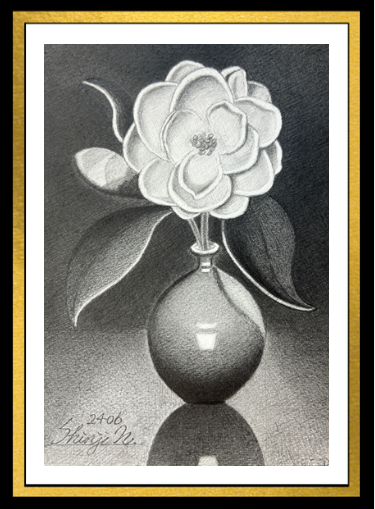

第1回個展出品作品 静物Ⅰ1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンにおいて、線の表現力は作品の仕上がりを大きく左右します。特にモノトーンの鉛筆デッサンでは、線の質感やタッチを巧みに使い分けることで、奥行きやリアリティー(現実性)を演出することが可能です。

そのためには、持ち方を適切に調整し、意図した線を自在に描けるようになることが重要です。本章では、鉛筆の持ち方によって生まれるタッチの違いを解説します。

硬い線と柔らかい線を描き分ける持ち方

鉛筆の持ち方次第で、線の硬さや柔らかさを自由にコントロールできます。

- ペン持ち(指先で鉛筆を短く持つ) → 細くシャープな線が描けるため、輪郭や細部の描写に向いている。力の加減によって強弱をつけやすい。

- オーバーハンドグリップ(鉛筆を寝かせて持つ) → 広い面を使って柔らかい陰影を作るのに適している。自然な濃淡表現を生み出せる。

- アンダーハンドグリップ(鉛筆を手のひらで支えるように持つ) → 伸びのある線が描きやすく、動きのある描写に最適。リズム感を活かした表現が可能。

持ち方による筆圧と線の変化

筆圧のコントロールは、持ち方によって大きく変わります。

- 軽く持つ → スケッチブックや紙に負担をかけず、繊細な線を描くことができる。淡いグラデーションを表現する際に有効。

- しっかり握る → 筆圧が強まり、くっきりとした線が生まれる。輪郭線や影のコントラスト(明暗差)を強調するのに適している。

- 持ち方を途中で変える → 一つの線の中で濃淡を変えることで、立体感を演出できる。力の入れ方を工夫しながら練習すると、表現の幅が広がる。

質感を演出する持ち方の応用テクニック

持ち方を工夫することで、さまざまな質感を表現することが可能です。

- 点描的な質感 → 鉛筆を軽く持ち、細かくタッチを重ねることで、ザラついた表面や微細なディテール(詳細)を描くことができる。

- 滑らかな質感 → 鉛筆を寝かせて側面を使い、優しく擦るように描くと、均一なグラデーションが生まれる。

- 荒々しい質感 → 強めに握って、断続的な筆圧で線を重ねることで、岩肌や木の皮などのラフな表現が可能になる。

鉛筆の持ち方を工夫するだけでも、線の表情は劇的に変わります。意図したタッチを自在に操れるようになれば、デッサンの表現力が格段に向上するでしょう。

プロが実践する持ち方のテクニックと練習方法

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンにおいて、プロの技術と初心者の人の差が現れるポイントの一つが「鉛筆の持ち方」です。適切な持ち方を身につけることで、線の強弱や質感表現の幅が大きく広がり、作品の完成度が向上します。

また、持ち方を活かすためには、日々の練習方法も重要です。本章では、プロが実践する持ち方のテクニックと、それを活かすための効果的な練習方法を紹介します。

プロが使う持ち方のバリエーション

プロのデッサン技法では、シーンに応じて鉛筆の持ち方を使い分けます。

- 「ロングホールドグリップ」 → 鉛筆を軸の中ほどや後方で持ち、肩や肘を使って大きなストロークで描く。広い範囲の陰影を滑らかに表現するのに適している。

- 「スナップタッチ」 → 手首のスナップを活かして細かい動きを出す持ち方。毛や布の質感を描くときに有効で、繊細なニュアンスを作り出せる。

- 「ダイナミックホールド」 → 筆圧を強めにコントロールし、力強い線を生み出す持ち方。金属や石のような硬い質感を表現する際に役立つ。

プロが実践する持ち方トレーニング

プロは鉛筆の持ち方を意識した練習を日々積み重ねています。

- 「線の強弱コントロール練習」 → 鉛筆の持ち方を変えながら、一本の線の中で濃淡を調整する練習を行う。持ち方と筆圧の関係を体感できる。

- 「遠近法を意識した線描練習」 → 長く持って大きな動きで描くことで、遠近感のあるストロークを練習し、ダイナミックな制作の基礎を作る。

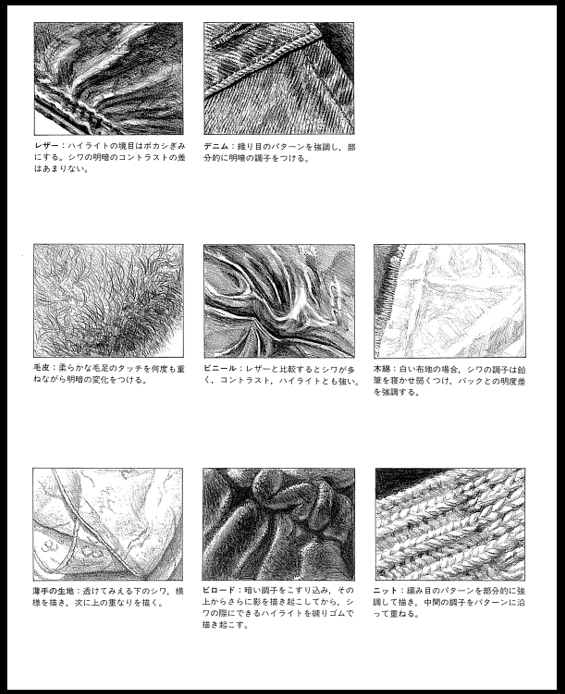

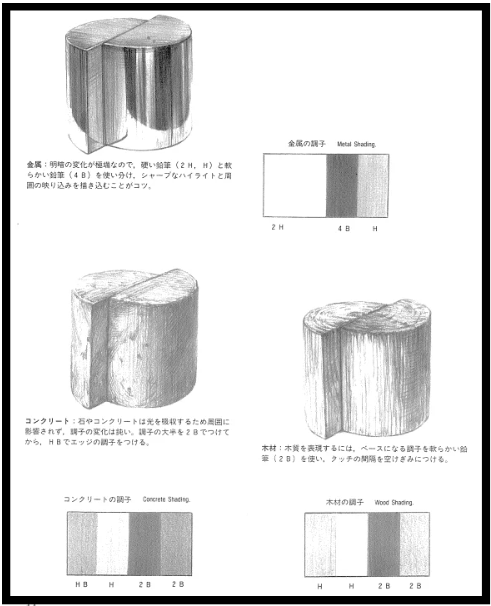

- 「テクスチャー模写」 → 質感の異なる物を描き分ける練習。鉛筆の持ち方を適宜変更しながら、木目や布地、金属などをリアルに表現する技術を磨く。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

プロが実践する持ち方の応用テクニック

持ち方を応用することで、より高度な表現が可能になります。

- 「指先の微調整で線を洗練させる」 → ディテール(詳細)を描く際に、親指と人差し指を細かく動かして、線のエッジ(縁)を整える。

- 「持ち方を変えながら描く」 → 一つの絵の中で持ち方を頻繁に切り替えることで、線の質を変え、奥行きのある表現を生み出す。

- 「リズムを意識したストローク」 → 一定のテンポで手を動かし、滑らかな線を生み出すことで、自然な流れのある描写が可能になる。

持ち方を工夫することで、鉛筆デッサンのクオリティーは大きく向上します。プロのテクニックと練習法を取り入れ、自由自在に線を操るスキルを身につけましょう!

鉛筆デッサンの上達に役立つ持ち方のコツと注意点

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の持ち方は、単なる習慣ではなく、表現力を左右する重要なスキルです。適切な持ち方を習得することで、線の強弱や陰影のコントロールが容易になり、モノトーンの鉛筆デッサンにおいては、リアルな表現が可能になります。

一方、誤った持ち方を続けると、表現の幅が狭まり、手の疲れやブレが生じやすくなります。本章では、鉛筆デッサンを上達させるための持ち方のコツと、注意すべきポイントを紹介します。

長時間描くための持ち方のコツ

長時間のデッサンでは、手が疲れにくい持ち方を意識することが大切です。

- 「力を抜いてリラックスした持ち方を意識する」 → 鉛筆を強く握りすぎると、指や手首が疲れやすくなる。適度に力を抜き、指先だけではなく腕全体を使って描くことで、長時間のでも快適に描ける。特に、当初の輪郭を捉える動作では、腕全体を使うことが必要。

- 「持ち方を適宜変える」 → 細かい部分を描く際はペン持ち、大きなストロークを描く際はオーバーハンドグリップなど、持ち方を状況に応じて変えることで、疲れを軽減しつつ表現の幅を広げられる。

- 「手首を固定しすぎない」 → 手首を固定しすぎると動きが硬くなり、自然な線が描けないので、肩や肘を使って動かすことで、安定感のある線を引くことができる。

尚、長時間制作する際には、足を組まずにイスに深く腰掛けて、姿勢を正すことも含めると疲れにくい姿勢を保てます。ここは基本的なことでありながらも、重要な点なので覚えておきましょう。

鉛筆の角度を活かしたタッチのコントロール

鉛筆の持ち方だけでなく、角度を意識することで、より幅広い表現が可能になります。

- 「鉛筆を立てて持つ」 → シャープで明瞭な線が描けるため、輪郭線を確定する際や、細かいディテール(詳細)の描写に適している。

- 「鉛筆を寝かせて持つ」 → 広い面を使って柔らかい陰影をつけられる。グラデーション(階調)を滑らかにする際に有効。

- 「角度を変えながら描く」 → 一筆ごとに鉛筆の角度を変えることで、線に微妙なニュアンスを加え、より自然な仕上がりを目指せる。

持ち方におけるよくある間違いと改善策

持ち方を間違えると、意図した表現ができなかったり、手が疲れやすくなります。以下の誤りを避け、適切な持ち方を意識しましょう。

- 「指先に力を入れすぎる」 → 筆圧が強くなりすぎて紙に跡が残ることがある。リラックスした状態で持つよう心がける。

- 「手首だけで描こうとする」 → 動きが制限され、ぎこちない線になりやすい。腕全体を使ってスムーズな動きを意識する。

- 「持ち方を固定しすぎる」 → 1つの持ち方にこだわりすぎると、表現の幅が狭まる。用途に応じて持ち方を変える習慣をつける。

鉛筆の持ち方は、単なる技術ではなく、表現力を向上させる重要な要素です。適切な持ち方を意識し、自由自在に線を操れるようになれれば、デッサンのクオリティーは格段に向上するでしょう。

まとめ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンにおいて、鉛筆の持ち方は単なる習慣ではなく、線の質感や陰影のコントロールに大きな影響を与える重要な要素です。

特にモノトーンの鉛筆デッサンでは、持ち方を適切に使い分けることで、リアリティーのある描写が可能になります。以下に、持ち方のポイントと実践的なテクニックをまとめました。

持ち方の基本とその重要性

- ペン持ち → 細かいディテール(詳細)の描写に適し、筆圧の調整がしやすい。

- オーバーハンドグリップ → 広い面を使った陰影表現に最適。

- アンダーハンドグリップ → 腕全体を使ったダイナミックな線が描ける。

- 持ち方を適宜変える → 状況に応じた持ち方の切り替えが鉛筆デッサンの表現力を高める。

線の表現を変える持ち方テクニック

鉛筆の角度を調整する

- 立てて持つ → シャープな線を描くのに適している。

- 寝かせて持つ → 柔らかい陰影を作り、滑らかなトーンを引き出せる。

筆圧をコントロールする

- 軽く持つ → 線を繊細にし、柔らかなグラデーション(階調)を作る。

- 強く握る → くっきりとしたコントラスト(明暗差)を表現するのに適している。

プロが実践する持ち方の応用テクニック

- ロングホールドグリップ → 肩や肘を使った大きなストロークで、遠近感やバランスの取れた輪郭を描く。

- スナップタッチ → 細かい動きや質感の描写に有効。

- 持ち方を変えながら描く → 一つの絵の中で持ち方を切り替え、線のバリエーションを豊かにする。

上達のための練習方法

- 筆圧の強弱のコントロールを練習 → 筆圧を調整しながら一本の線を描く。

- 遠近法を意識した線描の練習 → 大きな動きで構成を捉える力を養う。

- テクスチャー(質感や手触り)の模写 → 木目や布、金属などの質感を鉛筆の持ち方を工夫して描き分ける。

鉛筆の持ち方の注意点と改善策

- 指先に力を入れすぎない → 長時間の作業でも疲れにくい持ち方を意識する。

- 手首だけで描かない → 肩や肘を使って自然な動きを取り入れる。

- 1つの持ち方にこだわらない → 状況に応じて適切な持ち方を使い分ける。

鉛筆デッサンの持ち方を適切に習得すれば、線の精度や表現力が向上し、より完成度の高い作品を描くことができます。これらのテクニックを取り入れながら、自由自在に線を操るスキルを磨いていきましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆デッサンにおいて、持ち方は単なる習慣ではなく、表現力を高めるための重要なスキルの一つです。あなたの描きたい作品に合わせて適切な持ち方を選び、鉛筆デッサンの精度を向上させましょう。