こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

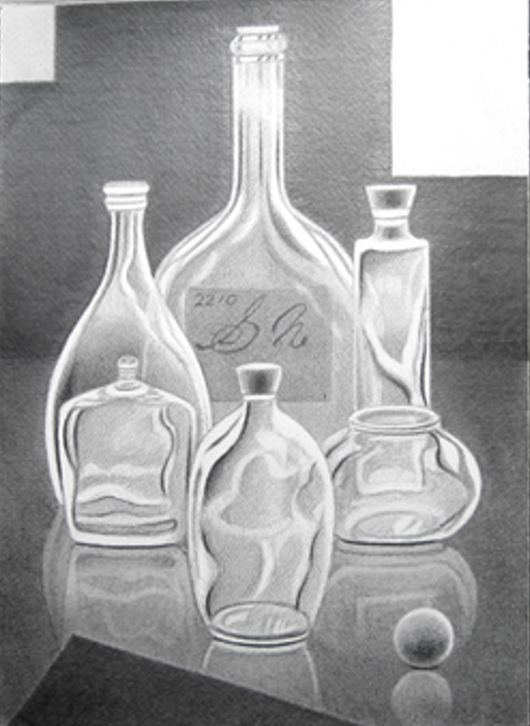

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を続けていると、ある時期から「うまく描けているはずなのに、何か物足りない」と感じることがあるのではないでしょうか?

それは、観察力だけに依存した描き方が、表現の幅を狭めているからかもしれません。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、モチーフを忠実に再現する力はすでに備わっている一方で、作品としての「伝える力」や「印象に残る力」が弱いと感じることも少なくありません。

この記事では、そうした停滞を打破するために必要な“発想力”の鍛え方を解説します。観察力だけでは届かない、鉛筆画の真の表現力を手に入れましょう。

それでは、早速どうぞ!

観察だけでは表現が広がらない理由

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、最初にぶつかる壁の一つは、「観察力に頼る描き方の限界」です。

モチーフを正確に描けるようになったはずなのに、なぜか作品としての深みや個性が出てこない…。そんな感覚に陥ることはありませんか?

本章では、観察に依存する描写がもたらす制約と、それを乗り超えるための考え方を明らかにしていきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

再現性だけでは印象に残らない

蘇った時間 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の基本は観察にありますが、見たままをそのまま描写するだけでは、作品に強い印象を残すことはできません。

再現性は、確かに技術の証明にはなりますが、観てくださる人の心を動かすには、そこに感情や意図が伴う必要があります。

完璧に描かれた作品でも、表現の軸がないと記憶に残りにくいのです。

モチーフに従うだけでは主体性が育たない

誕生2019-Ⅱ 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

観察だけに依存すると、描く行為が「受け身」になります。

与えられたモチーフをどう捉え、どう表現するかという意思がないまま描いていると、自身の視点や感覚が画面に反映できません。

これは、画力が一定以上ある鉛筆画中級者の人にとっては、むしろ大きな足かせになることがあります。

制作画面全体に対する構成の意識が薄れやすい

-2019.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

観察に集中するあまり、モチーフ単体に視線が限定されてしまうと、画面全体の構成がおろそかになります。

たとえば、主役を中心に据えすぎて周囲とのバランスが崩れたり、背景の処理が不自然になったりといった問題が起こりやすくなるのです。

画面の中で、モチーフをどう「見せるか」という視点がなければ、全体の完成度も伸び悩みます。

つまり、構図などにより画面を使いきって、尚且つ、あなたが主題として扱うモチーフを引き立てる配置や、脇役や背景の使い方なども充分に活用し、「あなたの構成」を実現させることが必要なのです。

モチーフだけを、何も考えずに画面のど真ん中において、たとえ上手に描けたとしても、あなたの独創的な構成などが何も活かされていなければ、充分な作品とは言えません。

公募展などへの出品を考えているのであれば、この構図を使った画面全体を使い切ることは、なおさら「必須」なのです。

表現に「選択と解釈」がない

-2019-1.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、次に求められるのはモチーフを「そのまま描く」のではなく、「どう描くかを選ぶ」視点です。

主役を引き立てるために、背景に濃いトーンを配置するか、あるいは、逆に背景を淡くして、主役に濃いトーンを入れて細密に仕上げるか。

もしくは、輪郭を明確に描くか曖昧にするか、背景を描き込むか省略するかなど、表現には常に選択が伴います。次の作品も参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察だけに頼っていると、こうした選択の幅が狭まり、表現に奥行きが出にくくなります。

鉛筆画の上達には観察力が欠かせませんが、それはあくまでも基盤です。作品としての魅力を高めるには、自身の中で視覚情報を再構成し、伝えたい印象を意識的に表現する力が求められるのです。

発想力が鉛筆画に与える4つの効果

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

観察だけで、描くことに慣れてきた鉛筆画中級者の人が、次に進むべき段階は「発想力」を育てることです。

発想力とは、単に思いつきを広げるだけでなく、描く意図や構成に深みを与えるための「表現の軸」になります。

本章では、その発想力が鉛筆画に与える代表的な4つの効果を解説しましょう。

作品に物語性が生まれる

発想力を活かすことで、モチーフに「意味」や「背景」を加えられるようになれます。

たとえば、ただの空きビンを「使い古された実験器具」として描くことで、観てくださる人に想像を促す余地が生まれます。

無機質なモチーフを有機的に描く発想は、作品に深みと物語性を加え、印象に残る作品を生み出す基盤となります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

描写の目的が明確になり迷いが減る

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

描き始めた後に、手が止まる原因の一つは、「何を表現したいか」が曖昧なまま進めてしまうことです。

発想力を伴った構想があれば、描く前に完成像の方向性が定まっているため、影の入れ方や構成の判断も迷いなく進められます。

鉛筆画中級者の人が、よく陥る「仕上げの甘さ」は、発想不足による迷いの結果である場合も多いのです。

構図や演出の幅が広がる

発想力を鍛えることで、モチーフの配置や視点に自由度が生まれます。

被写体を真正面からではなく、斜めや俯瞰から描いてみる。複数のモチーフを組み合わせて新たな関係性を作る。

こうした構図や演出は、作品を「写実」から「表現」へと進化させ、視覚的にも豊かな印象を与えることができます。

次の作品では、踏切の内で、カメラを地面すれすれの位置から撮影した画像を基にして制作しています。こんな視点の制作も面白いですよね。^^

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

尚、構図についての研究が今一つ足りていない人は、この記事の最終部分に「構図」に関する関連記事を掲載してありますので、参照してください。

また、「4隅の充実」と言う言葉はあまり聞いたことがないのではありませんか?絵画は、現実の風景の一部にすぎません。

作品が、外部へ続いているとイメージできる描き方についても、あなたが上級者を目指すのであれば必要です。この関連記事も最終部分に掲載しておきますので、ご覧になってください。

観てくださる人とのコミュニケーションが可能になる

鉛筆画は一方的な記録ではなく、観てくださる人との対話でもあります。

発想力によって、作品にメッセージや問いかけが含まれると、観てくださる人は「これはどういう意味だろう?」「なぜこう描いたのだろう?」と考えるのです。

このような対話性がある作品は、単なる写実を超えて「伝える作品」として成立しやすくなります。発想力は、鉛筆画中級者の人が次のステージへ進むための重要な鍵となります。

技術面だけでなく、構成力や演出力、さらには作品の意義にまで影響を与えるこの力を意識的に育てることで、あなたの作品は確実に印象を深めていけるでしょう。

次の作品では、黄金分割構図基本線を使って、主役を黄金分割線上に配置するとともに、画面右上の「抜け(B⑥F⑦で結んだ面積)」もその構図基本線の一部で分割しています。

-220609-1.png)

そして、画面右下から画面左上の角を結んでいる対角線上には鳥の羽根を置き、画面右上の角から左下角に通っている対角線にも、主役の背景の「枯葉」を置き、「生と死の対比」も行っています。

また、画面左上の角の小さな「抜け」には、この画像ではよく見えていませんが、飛び去って行く鳥を描き込んでいます。

手前の一枚の羽根と、飛び去る鳥との関連性を印象として残したり、画面右上の角の「抜け」から差し込む陽光なども使って、描き進んでいます。何となく印象に残りそうでしょ。^^

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

観察から一歩進んだ表現へ、発想力がその橋渡しをしてくれるのです。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

発想力を育てるための日常習慣と観察法

くつろぎの午後 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が発想力を鍛えるには、制作の場面だけでなく、日常生活からの積み重ねが重要です。

常に新しい視点を持ち、ものの見方を柔軟にすることで、自然と表現に幅が出てきます。

本章では、発想力を高めるために役立つ具体的な習慣と観察法を紹介します。

「なぜこう見えるのか」を問い続ける習慣

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

日常の中で目にする光景を、ただ「見る」だけでなく、「なぜこう見えるのか」を自問することで、観察力に深みが生まれます。

例えば、影がなぜその角度・位置・方向・長さ・濃さになっているのか、金属がなぜ冷たく見えるのか、といった問いは、視覚情報を分析的に捉えるトレーニングになるのです。

この習慣が、描く際に意図を持った表現へと結びついていきます。

描く対象以外にも意識を向ける

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフ以外の空間や、周囲の要素にも目を向けることで、構成力や発想の引き出しが広がります。

たとえば、木を描くならその背後の空気感や光の変化、時間帯による印象の違いにも注目するなど、主役以外の要素から得られる情報は、想像力を育てる栄養源となるのです。

これは、観察から“解釈”への橋渡しとなる重要な習慣となります。

言葉で風景や物を説明してみる

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

視覚で得た情報を言語化する訓練も、発想力育成に有効です。

たとえば、「このカップは滑らかで控えめな光沢があり、柔らかな影を落としている」といったように、言葉で表現することで印象や質感への意識が明確になります。

鉛筆画においても、描写に言語的意識が加わることで、より狙いの定まった描き方ができるようになれるのです。

見慣れたものを違う視点から描く

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

日常的な物や風景を、あえて見慣れない角度から観察し、描いてみるのも効果的です。

上から覗く、極端に近づいて見る、低い視線から見上げてみる、鏡越しに見るなど、視点を変えることで、モチーフに新しい発見が生まれます。

こうした「ずらし」は発想力の源であり、マンネリ化した描き方から脱却できる大きなきっかけとなるのです。

発想力は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、日常の中で意識的に「見ること」を変え、問い、言葉にし、視点をずらす習慣を積み重ねることで、自然と鉛筆画の表現力にも反映されていきます。

観察と発想は対立するものではなく、むしろ互いを高め合う関係にあります。発想力は、日常の「見え方」を磨くことから始まるのです。

モチーフを超えた発想で構図力を鍛える方法

鉛筆画中級者の人がもう一段階表現を高めるには、モチーフを正確に描くだけでなく、それをどう「画面に配置するか」の構図力が求められます。

構図とは単なる配置ではなく、伝えたい内容や印象を構築する手段でもあります。

次の作品では、主役の植物の芽以外がすべて激しく動いていますが、画面右上から左側へと続く地面の傾斜を、画面後ろの左から2番目の樹木の角度が「動きを制御」しています。難しい構図です。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、モチーフを超えた発想することによって、構図力を鍛える具体的な方法を紹介します。

主題に合わせて背景を“設計”する

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフ単体を主役にするだけでなく、それを活かす背景の存在は重要です。

たとえば、空きビンを描く場合、単に空白を背景にするのではなく、棚の一部を入れたり、逆光を意識した光の演出を加えることで、空間の意味が変わります。

背景を構成要素として捉え、自身で設計する発想が構図力の土台を作るのです。

空間の“余白”を活かして視線を誘導する

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

構図力を鍛えるには、描くモチーフだけでなく「描かない部分」への意識も不可欠です。

画面の中に、意図的な余白をつくることで、視線の流れや印象のバランスをコントロールできます。

あえて主役を中央からずらしたり、左寄りに配置して右側を空けるなど、余白を構成の一部として捉える発想が、画面設計に深みを与えてくれるのです。

複数のモチーフで関係性を演出する

単一のモチーフだけではなく、異なるモチーフを組み合わせて「関係性」を構築する発想も構図力向上に効果的です。

たとえばリンゴとナイフ、帽子とイスなど、関連性のある物を並べることで、視覚的な物語性が生まれます。

配置の角度や距離を調整しながら関係性を調整する行為そのものが、構図の鍛錬となるのです。

次の作品では、夜と「黒猫」をセットで描き、キャプションの通り「静かな夜」を表現しています。

尚、この作品では黄金分割構図基本線を使い、「黒猫」の位置は、画面横の寸法に対する黄金分割の位置です。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

また、画面右下角から画面左上角を結ぶ対角線を暗示するように、「黒猫」の左耳のすぐ脇を対角線が通っていますし、一番手前の街灯の明かりの部分もこの対角線上にあり、街灯自体も黄金分割線上に配置しています。

視点を変えて画面の印象を操作する

モチーフを見る位置や、角度を変えることによって、構図の印象も大きく変わります。

俯瞰やあおり、極端な近接など、視点を大胆に操作することで、画面に動きや緊張感が生まれるのです。

見慣れたモチーフであっても、見方を変えるだけで新しい構図が生まれるため、発想と構図の関係性は非常に深いと言うことができます。

鉛筆画中級者の人にとって、構図力の強化は単なる配置の技術以上に、作品の「設計力」を意味します。モチーフの枠を超えて背景や余白、視点や関係性をどう扱うかといった工夫が、表現の幅を広げる鍵となるのです。

次の作品でも、夜と黒猫による「静かな夜」を表現しています。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

見えるものをそのまま描く段階から、伝えたいことを構成する段階へと進むことで、作品に一貫した印象と説得力が宿るようになります。

鉛筆画中級者の人が実践すべき発想トレーニング法

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、表現力を高めるには、発想力を意識的に鍛える訓練が欠かせません。

思いつきに頼るのではなく、日々の制作の中に「意図的な刺激」を取り入れることで、着実に構成力と創造性を高めていくことができるのです。

本章では、今日から実践できる具体的な発想トレーニング法を4つ紹介します。

一つのモチーフを複数の構図で描く

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフを、中央配置、対角構図、3分割構図などで繰り返し描く練習は、発想の切り替えを訓練するのに最適です。

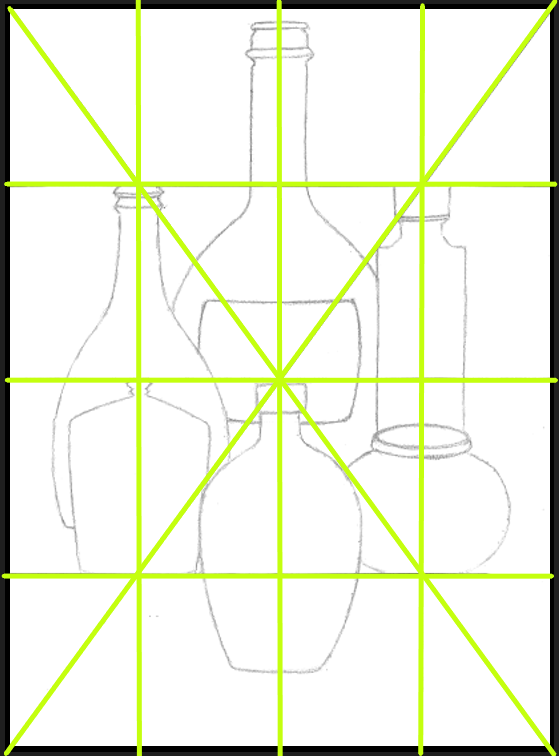

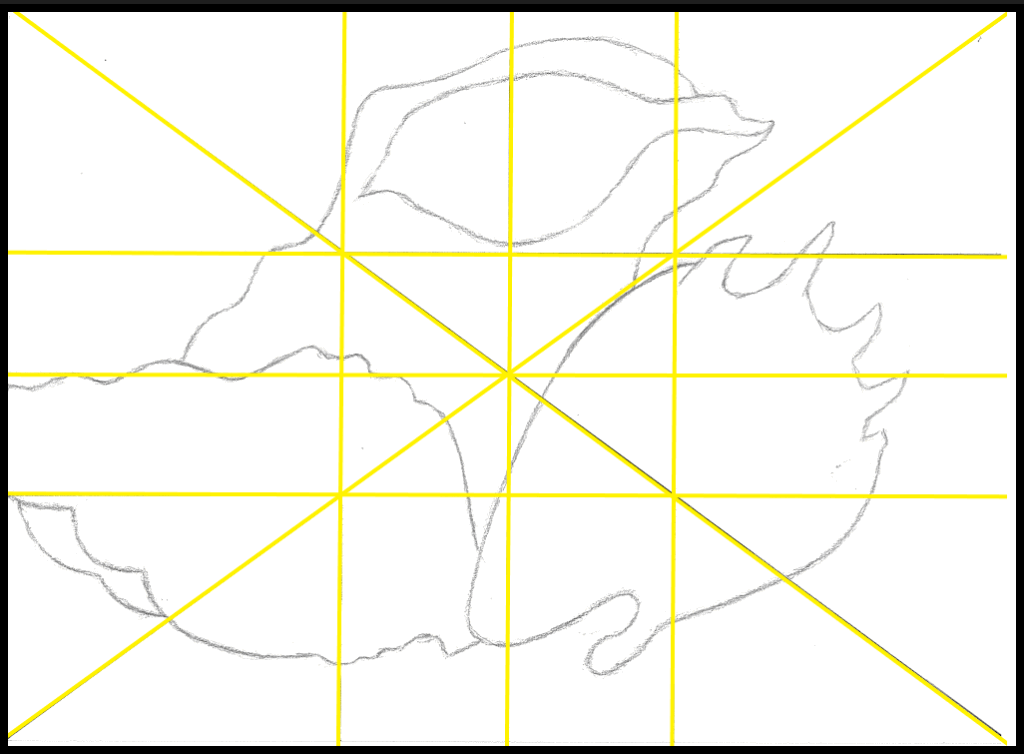

<対角線構図(4分割構図と併用)>

-220608-1.png)

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- 黄色の線:4分割構図基本線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

画面下左右の角へ、対角線が通っていることを暗示するために小物を配置。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

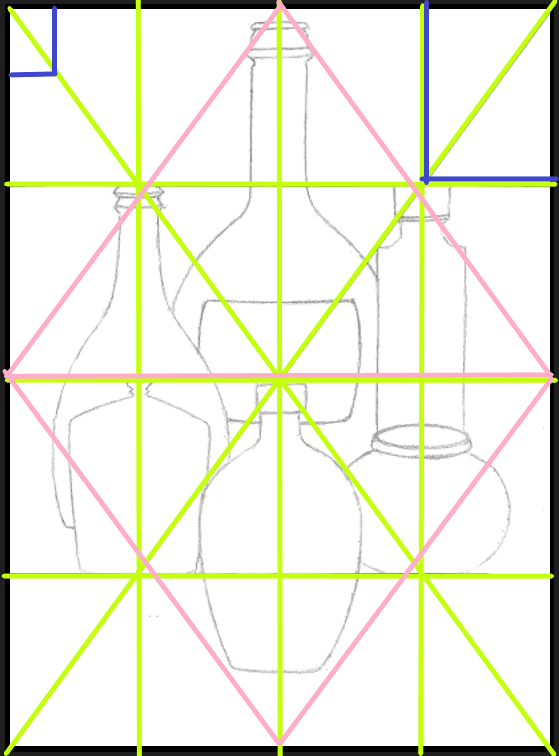

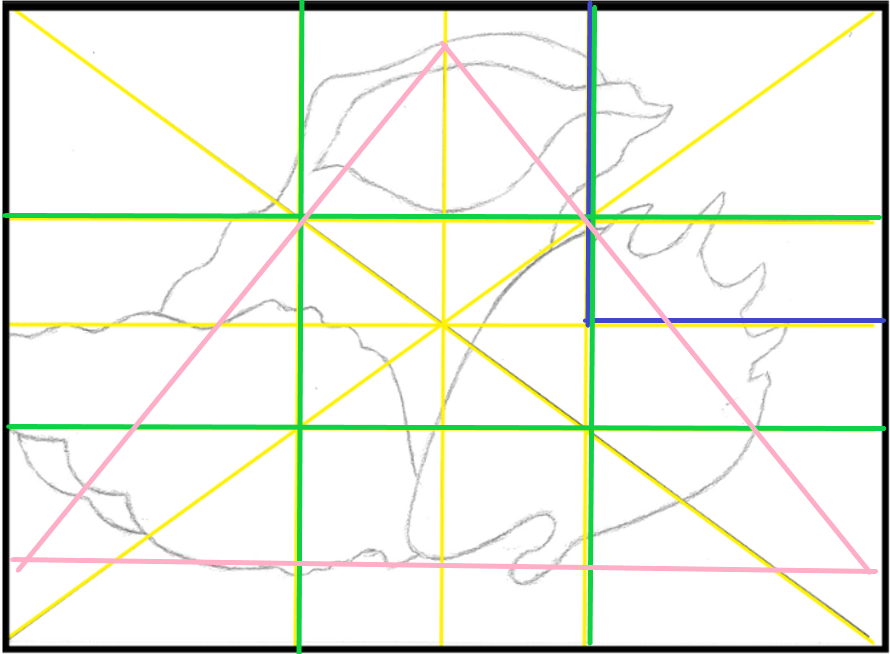

<3分割構図>

-220609-1.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

配置が変わるだけで、モチーフの印象や背景の意味も大きく変わるため、「構図の発想力」が自然に身についていきます。

加えて、制作のたびにどの構成が主題にふさわしいかを判断する力も養われるのです。

尚、前述していますが、構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してあります。参照してください。

タイトルを先に決めて描く

いつもは、モチーフを選んでから描き始めるところを、逆に「タイトル」から構想する方法も効果的です。

たとえば「静けさ」「記憶」「消えゆくもの」といった抽象的な言葉をもとに、どのようなモチーフや構図がそのタイトルにふさわしいかを考えることで、作品全体の意図が先に立つ構成を身につけることができます。

次の作品では、「ゴッホ」の「星月夜」の背景を使って、筆者の毎回描いている心象風景の「誕生」を制作してみました。

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

描かない部分を意識して構成する

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

全体を描こうとせず、一部をあえて画面外に出す、空白を広く取るなど「描かない選択」を意識することで、発想に柔軟性が生まれます。

これは、観てくださる人の想像力を引き出す技法でもあり、「省略の発想」は中級者に特に求められる構成力の一部です。

限られた画面の中で何を描くかではなく、「何を描かないか」を考えることが重要となります。

第三者の作品を模写し構図意図を読み解く

発想力を磨くには、第三者の優れた鉛筆画を「なぜこの配置なのか」「何を強調しているのか」と、分析的に模写することが効果を生みます。

模写を通じて、構図や演出の背後にある発想を読み解くことで、自身の引き出しが増えていきます。単なる写しではなく、意図を汲み取りながら再現することがポイントです。

次の作品では、黄金分割構図基本線を使い、左右からの対角線も交えて人物・雲・ヤシの木を配置しています。カモメの顔の位置は黄金分割線上にありますし、沖を航行する船の舳先も黄金分割線上にあります。

-220609-1.png)

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

発想力は、生まれつきの才能ではなく、鍛えることができる力です。鉛筆画中級者の人が表現の幅を広げていくためには、描く前の「考える時間」と「工夫する訓練」を意識的に取り入れる必要があるのです。

今回紹介しましたようなトレーニングを繰り返すことで、再現から創造へと一歩踏み出すことができるでしょう。

練習課題(3つ)

迫る危機 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

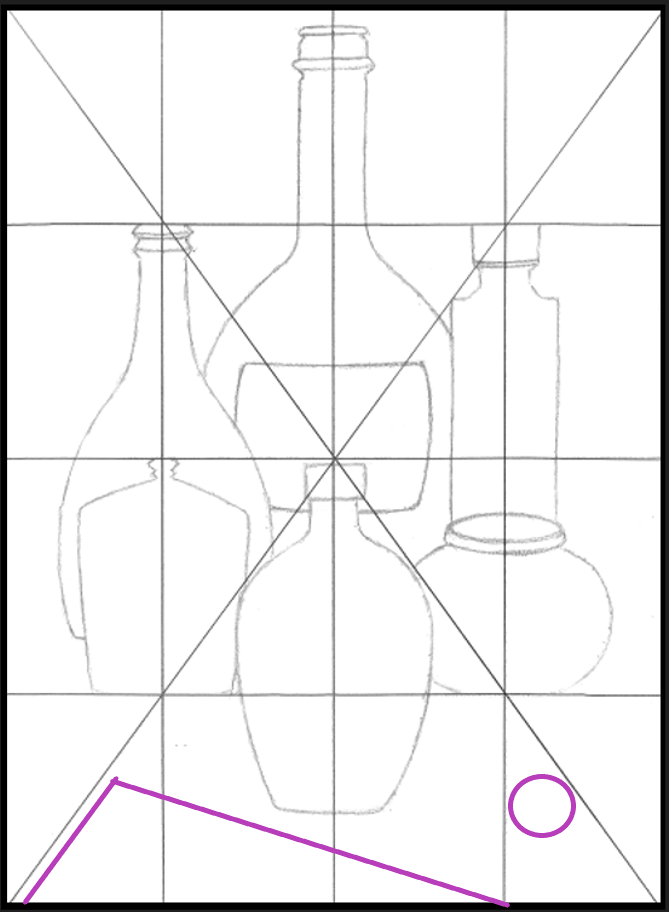

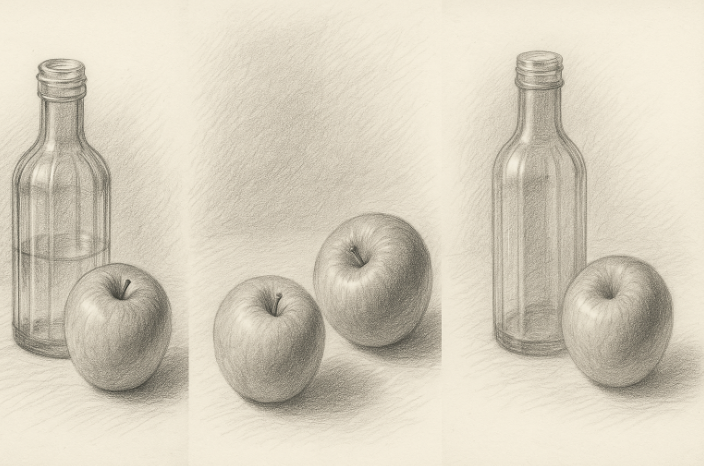

同じモチーフを異なる構図で3枚描き分ける

例:空き瓶、りんごなどのシンプルな静物を使い、中央構図・対角構図・3分割構図で描き分ける。

構図ごとの印象の違いや主題の強調点を比較して、自身の発想傾向を把握する。

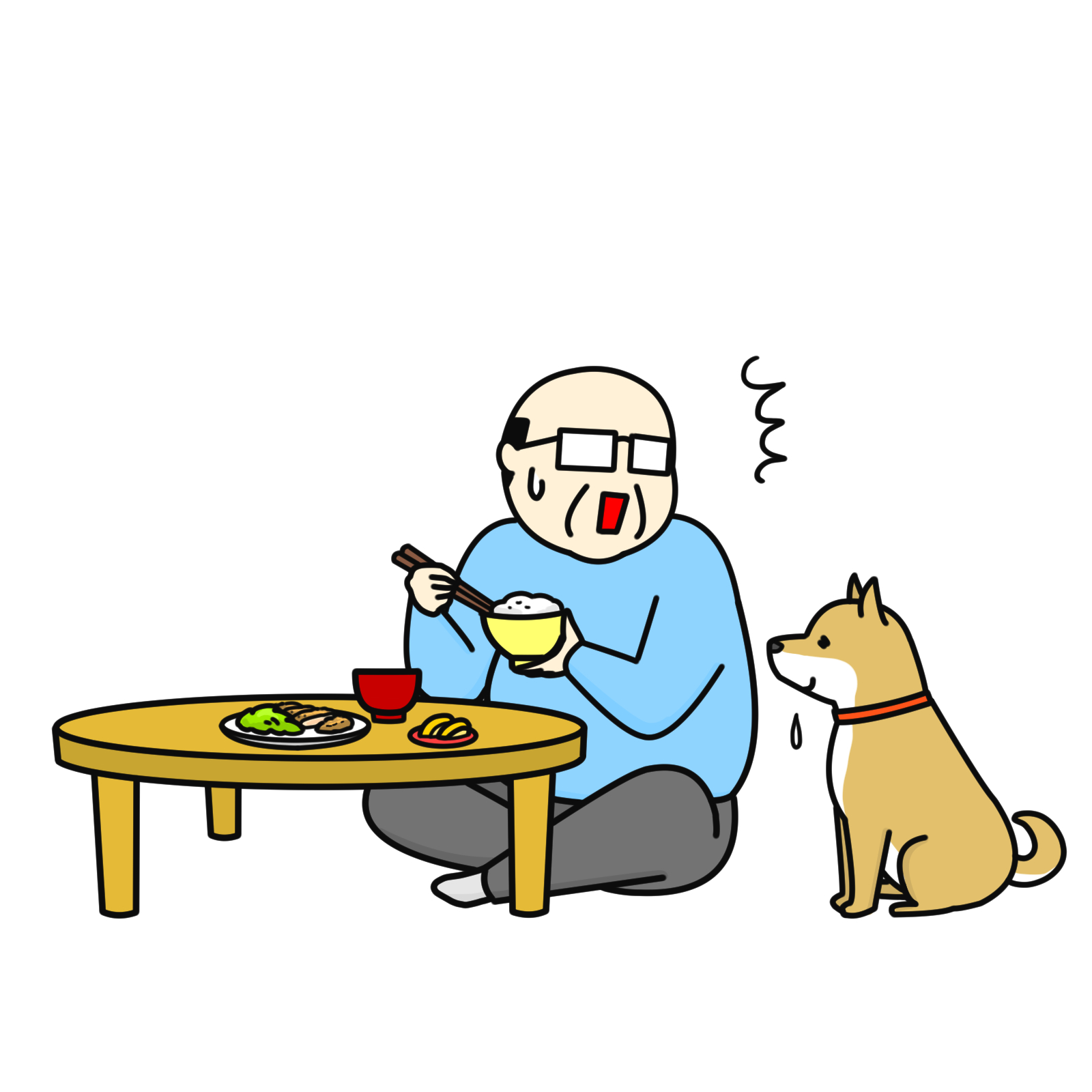

参考画像です

抽象的な言葉からイメージを構成して描く

キーワード例:「記憶」「静寂」「希望」などから一つを選び、それにふさわしいモチーフと構図を自身で設計して描いてみる。

発想から構成・描写までを、一貫して組み立てる訓練になる。

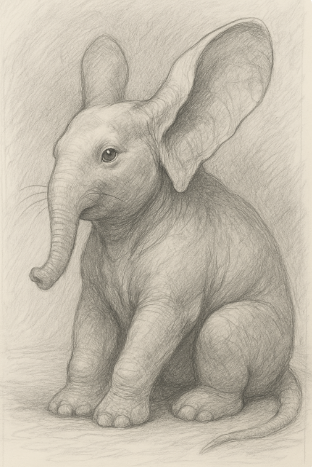

参考画像です

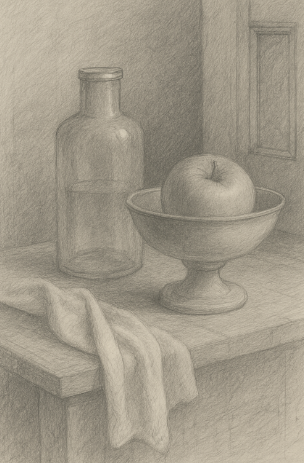

他人の鉛筆画作品を模写しつつ、構図と発想の意図を分析する

好きな鉛筆画作家の作品を1点選び、模写するだけでなく「なぜこの配置なのか」「なぜ背景をこう描いているのか」などを分析し、文字で記述する。

描写の奥にある発想や構成の工夫を読み取る力を育てる。

参考画像です

まとめ

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、やがて、「観察力」だけでは超えられない壁が訪れます。モチーフを見たままに描くだけでは、描写は正確でも、作品としての魅力や印象が薄くなることがあるのです。

そこで鍵となるのが「発想力」。これは生まれつきの才能ではなく、日常の観察や意識的なトレーニングによって育てることができます。

以下に、この記事の要点を箇条書きでまとめました。

- 再現性だけでは伝わらないことがある

・モチーフを正確に描く力と、印象的な作品にする力は別物。

・観察だけに頼ると、構成や演出の意識が育ちにくい。 - 発想力が加わることで作品が進化する

・主観が加わると、作品に物語性や個性が生まれる。

・構図や余白、視点などの操作が可能になり、画面に深みが出る。

・意図が明確になることで迷いが減り、制作効率も上がる。 - 発想力は日常の“見る姿勢”から育つ

・「なぜそう見えるか」を問い続けることで、観察が分析に変わる。

・主題以外の要素にも目を向けると、構成や表現の引き出しが広がる。

・言葉で描写を説明する習慣が、描く内容の明確化に役立つ。

・視点を変えることで、見慣れたモチーフにも新たな発見が生まれる。 - 実践的トレーニングで発想力は鍛えられる

・同じモチーフを、構図を変えて描き分ける。

・タイトルやテーマを先に決めて、構成を逆算して描く。

・描かない部分の設計を意識することで、表現に「のびしろ」が生まれる。

・第三者の作品を模写し、意図を読み取ることで構成力が強化できる。

発想力とは、「描ける」から「伝えられる」鉛筆画への進化を支える力です。観察力はその土台にすぎず、そこに自分なりの視点・意図・解釈を加えることで、作品は観てくださる人の心に届く表現へと変わります。

鉛筆画中級者の今こそ、単なる再現から一歩踏み出し、制作画面全体を構図によって使い切り、また、あなた独自の発想による構成力を具現化していきましょう。

描く前に「何を伝えたいか」を自身に問い、その答えを鉛筆の先に込めることが、あなたの作品を一段と輝かせてくれるはずです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-F10-1996☆-1-485x665.png)

-2019-3-485x354.png)

観察にとどまらず、解釈し、構成し、表現するという多層的な視点を持つことが、鉛筆画中級者の人にとっての新たな成長の鍵となります。