こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

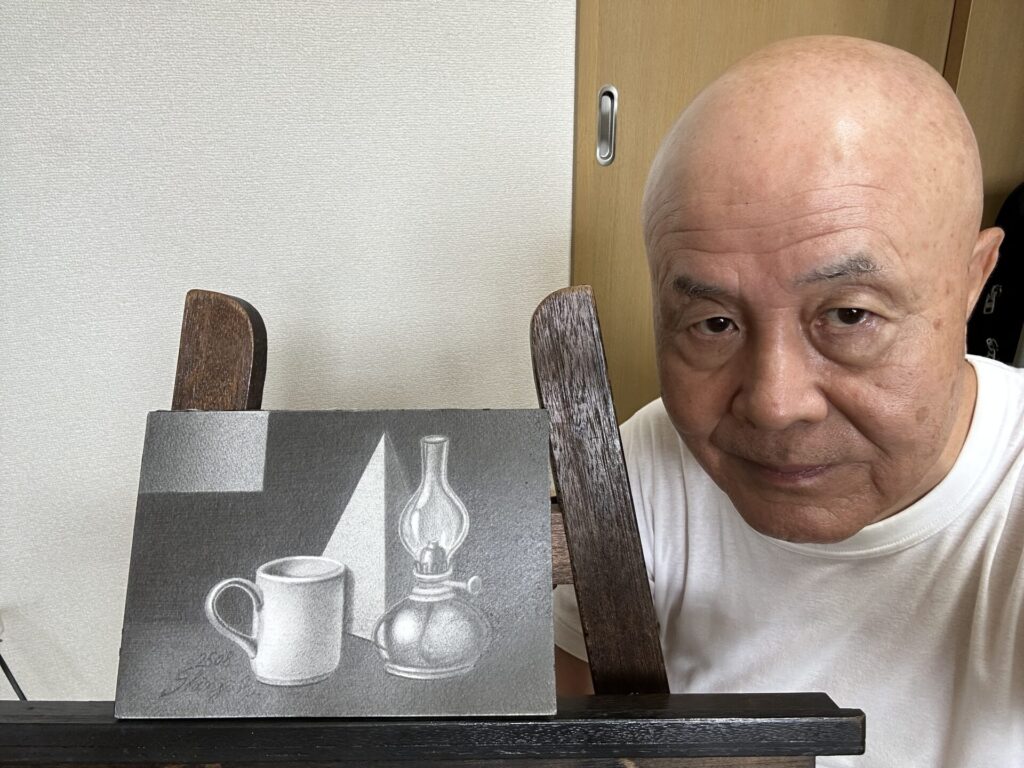

筆者近影 作品「2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描く際には、構図の取り方に悩むことが多くありませんか?

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、モチーフの配置や視線の動きを、客観的に確認する力が求められます。

そこで効果的なのが、スマホ画像(写真)を使った構図の検証です。画像を撮影して構図をチェックすることで、主題の位置やバランス、余白の活かし方を冷静に判断できるのです。

この記事では、スマホ画像(写真)を活用した構図の見極め方を具体的に解説し、鉛筆画の表現力を一段階高める方法をご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

スマホ画像(写真)で構図を検証する意義

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の制作では、構図が作品の印象を大きく左右します。とくに、鉛筆画中級者の人は、主観に偏りがちなので、客観的な判断が難しい段階ではないでしょうか。

そこで有効なのが、スマホ画像(写真)を活用した検証法です。第三者の目を借りるように構図を点検でき、弱点を素早く見抜いて修整に結びつけられるのです。

本章では、その具体的な見方を整理します。

尚、記事に掲載する画像は、筆者が使っているiPhone14に基づいた表示です。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

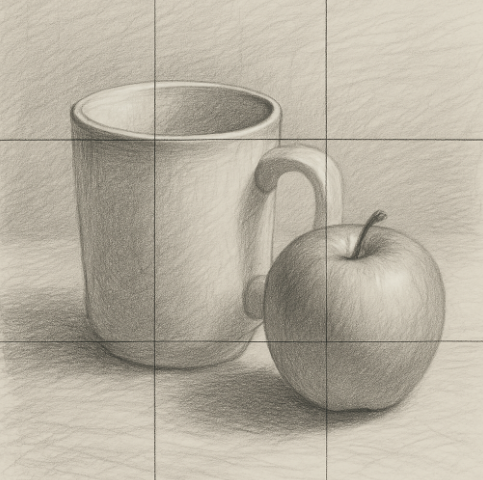

主題の位置と3分割の確認

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 2022 鉛筆画 中山眞治

主題モチーフが、画面中央に寄っていないか、3分割の交点に沿って配置されているかを写真で確認しましょう。

端に寄りすぎれば不安定、中央に寄りすぎれば平板に見えます。スマホのグリッド(枠)表示(※)を利用すれば、重心や支点の位置が把握しやすく、主従や遠近の秩序を整えられます。

また、主役の向きが画面外へ逃げていないかも要点です。顔や器の開口部が内向きに収まると視線がとどまり、物語性が増すのです。

スマホのグリッド(枠)表示させる方法

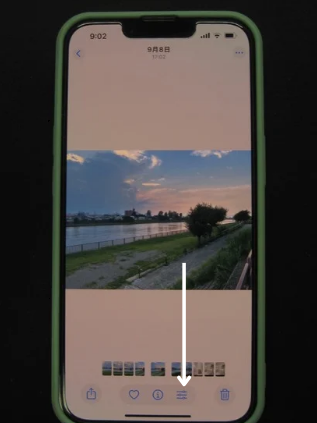

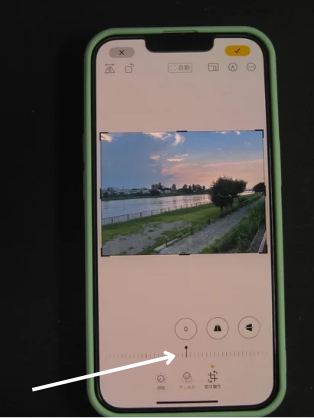

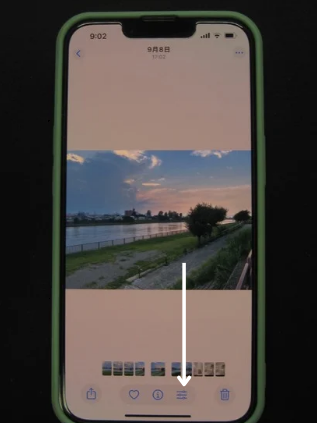

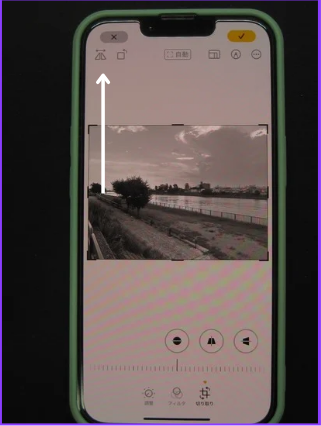

グリッド表示をする操作は、まず描きたいと思える画像を出して、次の画像の矢印が指しているアイコンをタップしてください。

そして、現れた画面の矢印の示すメモリを、そっと少し動かすと画面全体にグリッド(枠線)が現れます。その枠線の位置に、あなたがイメージしているモチーフの位置が正しいかどうかを確認できます。

余白とネガティブスペースの違いとは

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

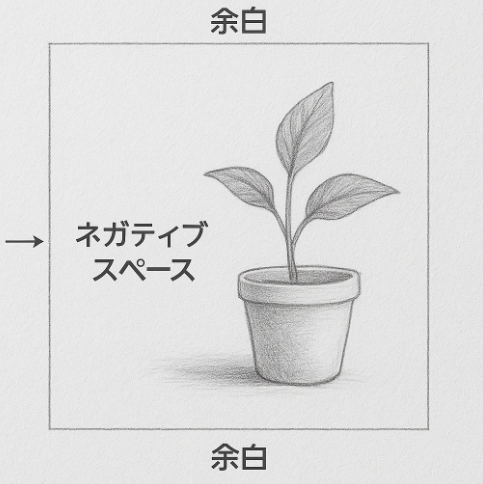

余白とは

- 一般的な空きスペース全体を指します。

- スケッチブックや紙面上に、「何も描かれていない部分」や「空いている部分」です。

- たとえば、モチーフを真ん中に置いて周囲が空いている場合、その空いているところが余白です。

- 広い余白を取れば静けさや余韻を生み、狭い余白だと密度が高く迫力が増します。

ネガティブスペースとは

- 主役以外の、空間の形そのものを指します。

- モチーフに囲まれて残った、「空間の形」を意識する考え方です。

- たとえば、花瓶の口の内側にできる暗い穴の形。

- ネガティブスペースをうまく捉えると、主題の形がより正確になり、構図全体のバランスも整います。

ネガティブスペースの例

マグカップの取っ手の内側の空間

取っ手部分はよく見慣れた形で、その内側にできる「丸や楕円の穴」がネガティブスペースです。

→ 「あ、描かれていない部分も形として存在するんだ」と直感的に理解できます。

フォークの歯と歯の間の隙間

フォークの金属部分だけでなく、歯と歯の間にできる細長い空間も形として見える。

→ 日用品なので共感されやすいです。

窓枠と外の景色の隙間

窓枠に切り取られた空間自体が、ネガティブスペースになります。

→ 枠で囲まれた空白が、ひとつの形として意識できる。

手を少し開いたときの指の間の空間

指そのものではなく、指と指の間のすき間がネガティブスペース。

→ 人体を描く際にとても役立つ具体例です。

余白とネガティブスペースの量感

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

写真を縮小表示すれば、余白の比率が一目でわかります。余白が広すぎれば主題が弱く、狭すぎれば息苦しい画面になります。

ネガティブスペースの形が、主題を引き立てているかを点検し、必要なら余白を削る、足す、傾ける、といった調整を考えましょう。

さらに、背景の濃度を一段落とし、線を省略することで「空気感の余白」を演出できるのです。 画像や写真で、事前にシミュレーションすることで、余白の力を計画的に使えるようになります。

視線の動きと明暗のリズム

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画は、線や濃淡で視線を導きます。画像や写真をモノクロ化すれば彩度情報が消え、純粋に明暗の流れを確認できます。

主題から副要素、遠景(背景)に視線が自然に移動できるか、コントラスト(明暗差や対比)が主題に集中できているかどうかを見直すのです。

トーンが四隅に散らばると、視線がさまよいやすくなってしまうので、最濃部を主題付近にまとめ、背景は弱めると安定できます。

写真で線の方向も確認し、視線が主題へ収束する動きを暗示できているかどうかを確かめましょう。スマホの画像(写真)をモノクロ化する方法につき手は、次の画像を参照してください。

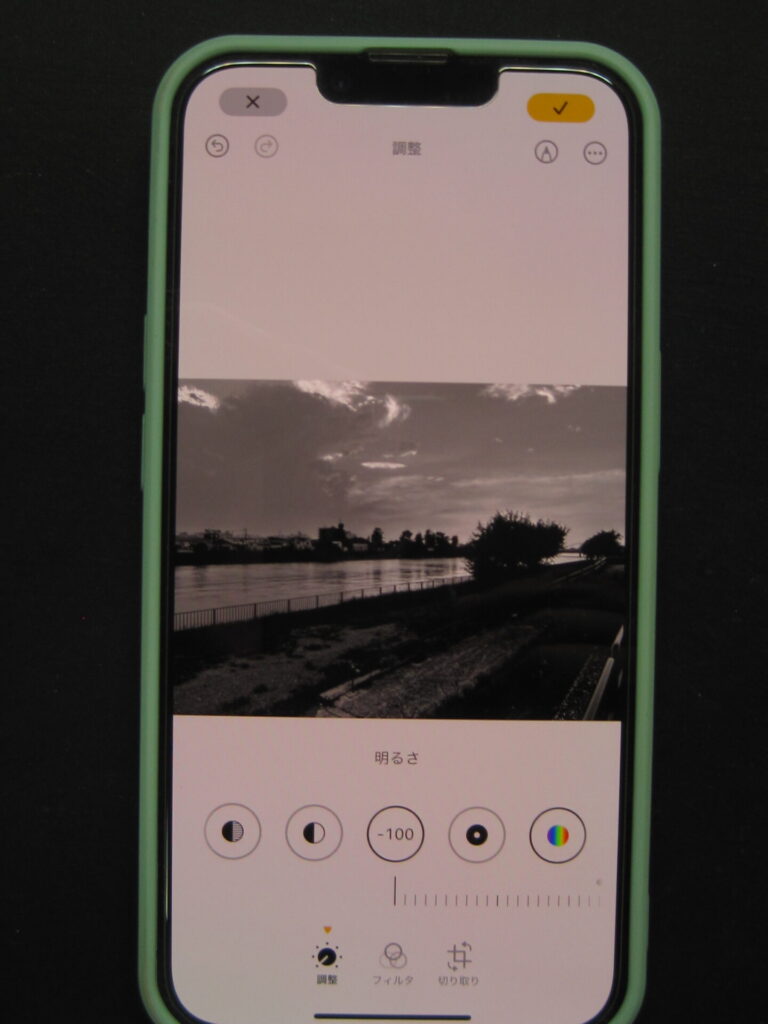

スマホ画像(写真)をモノクロ化させる方法

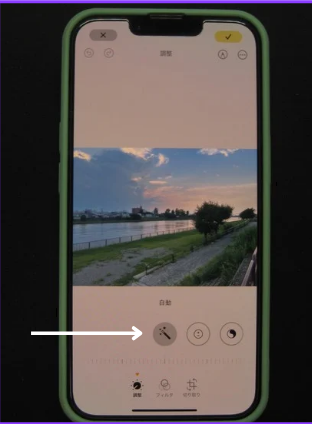

まず、先ほどのように、矢印のアイコンをタップします。すると、次の画面が出てきます。

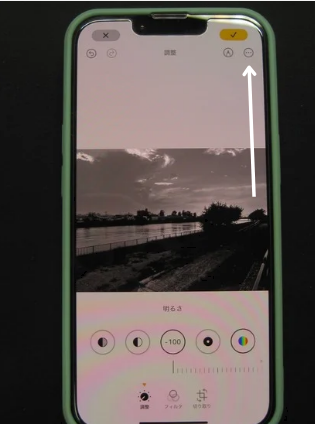

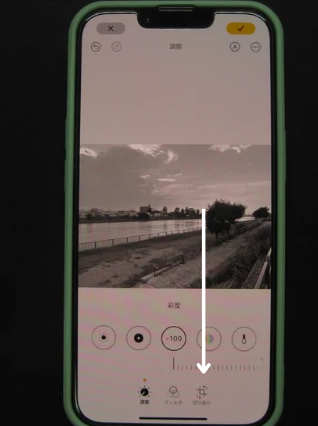

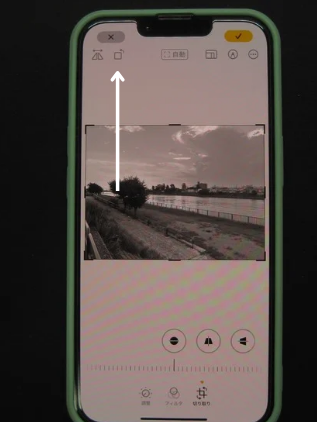

上の画像の矢印の部分を、ひだりにスワイプすると、次のアイコンが出てきます。

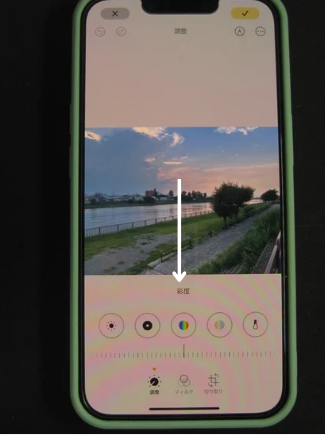

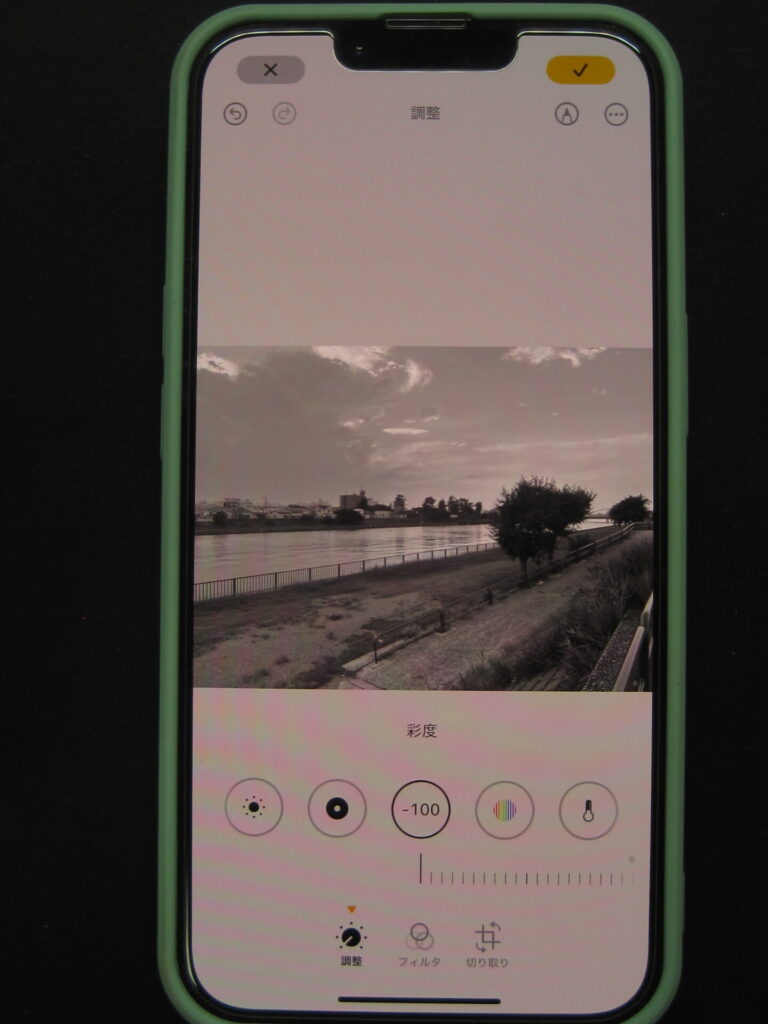

「彩度」という文字が見えていますよね。この画面になりましたら、彩度の下にあるメモリの中央を指で右へスワイプしていくと、-100の状態で、完全なモノクロ画像になります。次の画像を確認してください。

また、明るさは、「彩度」の2つ隣にありますので、お好みで調整できます。次の画像を参照してください。

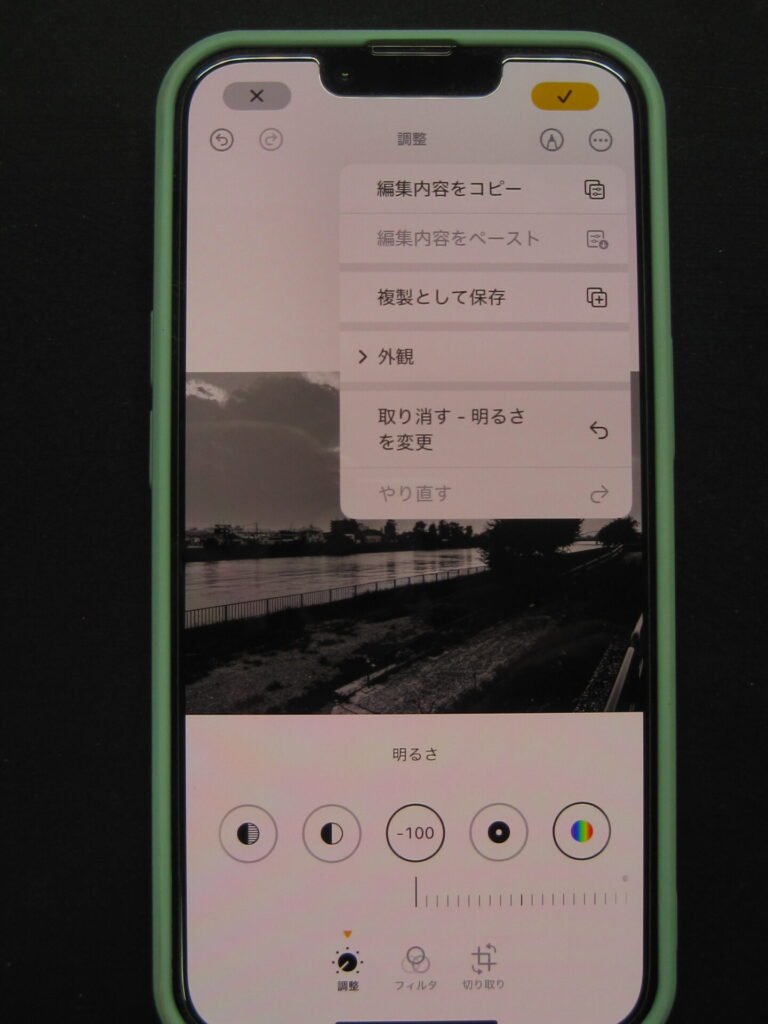

その後、これでよいと思える画像になりましたら、次の画像の矢印が指し示すアイコンをタップしてください。

そうしますと、次のような画面になりますので、「複製として保存」をタップすれば、画像を保存できます。あとは、そのままスマホの画面を見ていても良いのですが、パソコンに取り込んで、大きな画面で確認しながら制作に入りましょう。

反転・回転による客観視と工程記録

第2回個展出品作品 少女像 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

スマホ画像(写真)を反転や回転して眺めると、傾きや量感の偏りに気づきやすくなれます。普段の視点では、隠れていた違和感が浮き彫りになり、修整の判断を早められるのです。

制作途中で記録しておけば、どの修整が有効だったかを比較できて、次作への学習効果も高まります。

鉛筆画中級者の人ほど、この検証サイクルを意識することが大切です。

スマホ画像(写真)は、主題の位置、余白、視線誘導、明暗リズムを一括で客観視できる有効な手段となります。

スマホ画像(写真)を反転させる方法

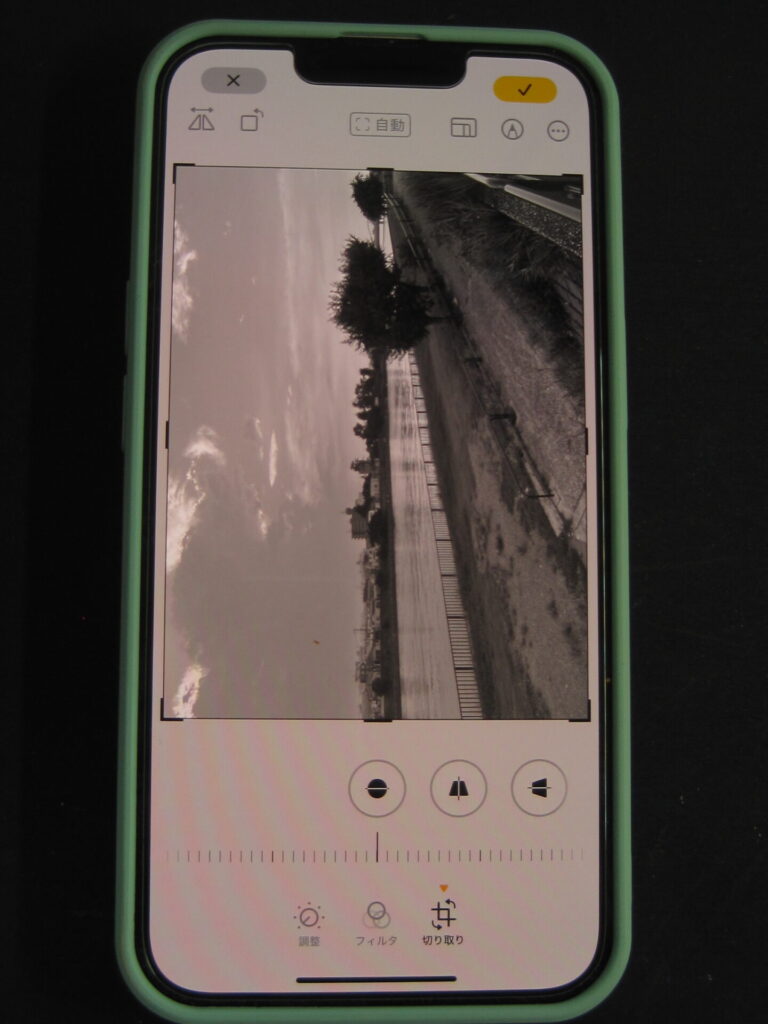

スマホの画像(写真)を反転させるには、先ほどの続きで、次の画面の矢印の個所の「切り取り」をタップします。

そして、その後に画面左上の矢印の個所をタップしますと、画像が左右反転します。

スマホ画像(写真)を回転させる方法

画像(写真)を回転させる場合には、次の画像の矢印が指し示す、反転の右側のアイコンをタップすると、画像が右に90°づつ回転します。

写真比較で気づく構図の偏り

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、自分の作品を客観的に見直すのは難しい課題です。

作家としては、どうしても主観に引き込まれて、バランスの誤りや視線の誘導の乱れを見落としがちになります。

そこで役立つのが、スマホで撮影した写真と実際の画面を比較する方法です。

本章では、違う視点から二重に構図を確認することで、偏りや歪みを発見しやすくなる点について解説します。

左右のバランス確認

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

構図が、片側に重く偏っていないかを写真で点検します。肉眼では均衡しているように見えても、写真で縮小したときに左右の重量差が際立つことがあります。

とくに、ビンや器など対称性のあるモチーフでは、一方が傾いたり、余白が大きく開いたりすると不安定な印象を与えてしまうのです。

スマホ画像(写真)で、水平線を基準に見ると、重心のズレを正確に把握できます。

上下の空間比率の調整

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

上下の空間配分は、画面の安定感や緊張感を左右します。主題が中央より下に寄りすぎれば沈んだ印象になり、上に寄りすぎれば軽く浮いた印象になります。

スマホ画像(写真)を通じて、上下の比率を見直すと、主題をスケッチブックや紙面の、他の構図分割線などに近い位置へ、移動させるべきかを判断しやすくなるのです。

尚、背景の余白が多すぎると主題が弱まり、少なすぎると窮屈さを生みます。

奥行きの不自然さを発見

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、よく起きる奥行きの不自然さは、近景と遠景(背景)の距離感が曖昧になることです。

画像や写真で確認すれば、モチーフ同士の重なりが弱すぎる場合や、遠近の強調が不充分な場合に気づけます。

たとえば、机の上の果物が背景の壁と同じ濃度で描かれていると、前後関係が曖昧になり、平板になってしまうのです。

スマホ画像(写真)で距離感を見直すことで、奥行きを生む要素を意識的に強められます。

光と影の方向の整合性

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

モチーフ全体の、影の方向がバラバラな場合には、画面に違和感が残ります。制作中は気づかなくても、写真を見返すと光源の矛盾が鮮明に浮かび上がるのです。

たとえば、右上からの光を想定しているのに、一部の影が、統一のあるべき方向から外れていればすぐ判別できます。

スマホ写真をモノクロ加工し、影の方向をトレースすれば、一貫性の欠如を簡単に発見できるのです。尚、方向や角度については、「分度器」も使えますので記憶しておきましょう。

スマホ画像(写真)を比較対象にすると、左右の均衡、上下の比率、奥行き、光と影の整合性といった、構図上の弱点を効果的に検出できます。

鉛筆画中級者の人は、この方法を習慣化することで、主観に頼らない客観的な視点を獲得できて、作品全体の安定感と説得力を高められるでしょう。

モノクロ化で明暗の配置を見極める

第2回個展出品作品 花車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の魅力は、光と影の対比によって、立体感や空気感を生み出せる点にあります。しかし、制作中は細部の描写に集中するあまり、画面全体の明暗バランスを見失いがちではないでしょうか。

そこで、スマホ写真をモノクロ化し、明暗配置を客観的に確認する方法が有効です。

色彩の要素が除かれることで、鉛筆画に近い視点で構図を点検できて、画面全体のリズムや重心を整理する助けになります。

本章では、スマホ画像(写真)の白黒化による、点検方法について解説しましょう。

主題周辺のコントラストを確認

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

モノクロ写真に変換すると、主題周辺の明暗差が充分かどうかが明確になります。

主題が、背景と同じような濃度に溶け込んでいないか、必要なコントラスト(明暗差や対比)が保たれているかを点検しましょう。

視線を集めたい部分には、濃淡の差を大きく置き、背景は弱めに処理すると効果的です。スマホでモノクロ化して確認すると、鉛筆の濃さを調整すべき場所が一目でわかります。

影の強弱と配置の統一感

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

影の深さや広がり方が不均一の場合には、画面全体が散漫に見えます。モノクロ写真を活用すると、影の強弱や配置が安定しているかを冷静に検証できます。

たとえば、机の下の影は濃いのに、モチーフの下部についている影が淡いままであれば、違和感が残ってしまうのです。

スマホの小さな画面で全体を眺めると、濃淡のムラが浮き彫りになり、影を整理する必要性が見えてきます。

濃淡のリズムによる視線誘導

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

明暗の配置は、視線の動きを決める重要な要素です。濃い部分と淡い部分のリズムが不規則な場合には、目が主題にとどまらずに「さまよって」しまいます。

モノクロ化した写真で、視線がどの順に移動していくのかを確認できれば、構図の改善点が具体化するのです。

濃淡を繰り返すリズムを調整することで、視線が自然に主題へ収束し、画面全体の安定感が増します。

グラデーションと奥行きの検証

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、濃淡のグラデーションを使って、奥行きを表現しますが、制作中は近景と遠景の差が曖昧になることもあるでしょう。

モノクロ写真にして見直すと、奥行きが充分に演出されているかどうかが明確になります。

たとえば、遠景を意図的に淡く処理しているか、近景を力強く描いているかを確認することで、奥行きの不足を発見できます。これにより立体感を損なわずに、調整が可能になるのです。

スマホ画像(写真)をモノクロ化して、構図を検証することで、主題周辺のコントラスト、影の配置、濃淡のリズム、奥行きの演出といった要素を整理できます。

これらの検証は、鉛筆画中級者の人にとって、制作中に失われがちな客観性を取り戻し、全体の完成度を引き上げる実践的な方法となるでしょう。

反転・回転で新たな視点を得る

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

制作中の鉛筆画を客観的に見るのは難しく、慣れた視点にとらわれて、構図や構成の偏りに気づけないことがあります。

そこで役立つのが、スマホ画像(写真)の反転や回転機能です。

上下逆さまにしたり、左右反転して確認することで、普段の見慣れた構図とは異なる新しい視点を得られ、違和感や不自然なバランスを浮き彫りにできます。

本章では、スマホ画像の反転・回転による、作品のチェック方法について解説します。

上下反転による重心確認

誕生2000-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

上下を逆さにすると、画面の重心が適切かどうかを、直感的に把握できます。通常の向きでは自然に見えても、逆さにすると重すぎる要素や、偏った配置が目立つことがあります。

とくに、建物や樹木など垂直性の強いモチーフでは、重心が片寄ると構図や構成全体が不安定に感じられるのです。

反転画像で見直せば、安定感を得るための修整点が明確になります。

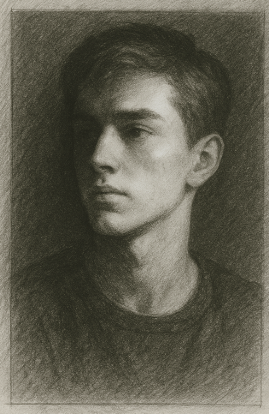

左右反転で形の歪みを発見

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人がよく陥るのは、知らず知らずのうちに形を歪めてしまうことであり、左右反転画像(写真)は、普段の見方では気づけない歪みをあぶり出せるのです。

顔のパーツや器物の角度が、微妙に傾いている場合には、反転するとその不自然さが一目でわかります。

正確な形を描く力を養ううえでも、左右の反転による確認は効果的なのです。

斜め回転で動きの流れを確認

第2回個展出品作品 寂夜 1998 鉛筆画 中山眞治

写真を少し傾けて回転すると、視線の流れや動きの方向が際立って見え、主題が斜めの線に引きずられていないか、視線の導線が自然かどうかを点検するのに効果があります。

とくに、人物や動物など動きを感じるモチーフでは、観てくださる人の視線の動きが画面の外へ逃げていないかを確認することも重要です。

傾きの効果を把握することで、よりダイナミックな構図づくりに役立ちます。

複数段階での比較検証

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

反転や回転を、複数段階で試すことで、構図の客観視はさらに深まり、制作途中で数回撮影し、角度を変えて比較すれば、修整すべき点が段階的に明確になります。

これにより、一度に大きな変更を加えるのではなく、徐々に改善を重ねる習慣が身につけられるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、このプロセスを繰り返すことは、構図眼を鍛える実践的な訓練になります。

スマホ画像(写真)の反転や回転は、上下左右のバランス、形の歪み、動きの流れといった構図の問題を鮮明にし、改善の方向性を明確にしてくれます。

このように、新しい視点を得ることで主観から解放され、より完成度の高い鉛筆画を生み出せるでしょう。

制作過程を記録し改善に活かす

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、描いている途中の構図を客観的に見直すことは、上達のための大きな助けになります。

完成した作品だけでなく、制作過程をスマホで記録し、それを検証材料として活用することで、自分の成長を可視化して、改善点を積み重ねることができるのです。

本章では、スマホ画像(写真)が単なる記録ではなく、次の作品に生かす「学習の蓄積」として活用することがポイントになる点について解説します。

段階的に撮影して比較

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

描き始めから完成までを、数段階に分けてスマホで撮影し、各段階の構図を比較します。

初期段階で、主題の位置が正しく捉えられているか、中盤で余白が詰まりすぎていないかなどを振り返ることで、自分がどの時点で構図を崩しやすいのかを把握できるのです。

この比較は、次の作品の制作時に、同じ失敗を防ぐ具体的な手がかりになります。

修整前後を並べて検証

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

構図を修整する前後で、写真を撮影して並べて比べると、変更の効果が明確に見えてきます。

たとえば、主題の位置を少し移動させただけで、画面全体の安定感が増す場合があるのです。

こうした、「修整の効き目」を意識的に確認することで、構図に対する理解が深まり、判断力が磨かれます。

成功パターンの蓄積

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

過去の作品写真を振り返ると、自分なりの成功パターンが見えてきます。

主題を左寄りに配置した時に安定感が出やすい、背景の余白を斜めに残した方が視線が動きやすいなど、個人の癖や効果的な工夫を体系的に把握できるのです。

スマホ画像(写真)は、記録として簡単に残せるため、繰り返し参照することで、自分の構図スタイルを確立していけます。

客観的な学習素材としての活用

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

制作過程を記録しておけば、自分だけでなく、第三者の目からの指摘を受ける際にも役立ちます。

指摘を受ける場合には、どの段階でバランスが崩れたかを具体的に示せるため、的確な助言を得やすくなるのです。

また、自分自身で見返したときにも、客観的に学べる「教材」として機能します。これは独学で取り組む、鉛筆画中級者の人にとっても大きな強みになります。

スマホで制作過程を記録することは、自分の構図上の癖を見極め、修整効果を実感し、成功パターンを蓄積するための実践的な方法です。

このように、スマホ画像(写真)の記録を、学習素材として活用すれば、次の作品に具体的な改善点を反映できて、構図力を継続的に高められるでしょう。

練習課題(3つ)

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

主題の位置を三分割で確認する練習

机の上に置いた、果物や器をモチーフにし、スマホで撮影して3分割構図を活用しながら主題を配置します。

撮影した写真と、実際のデッサンを比較し、主題が画面中央に寄りすぎていないか、また余白のバランスが適切かを確認しましょう。

参考画像です

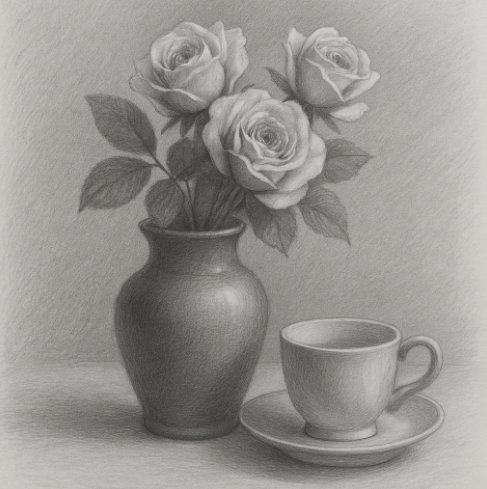

モノクロ写真で明暗バランスを検証する練習

花瓶や、カップなどを描いたスケッチをスマホで撮影し、モノクロに変換して構図を確認します。

主題周辺に、充分なコントラスト(明暗差や対比)があるか、影の配置が統一されているかをチェックし、必要に応じて濃淡を描き足して修整しましょう。

参考画像です

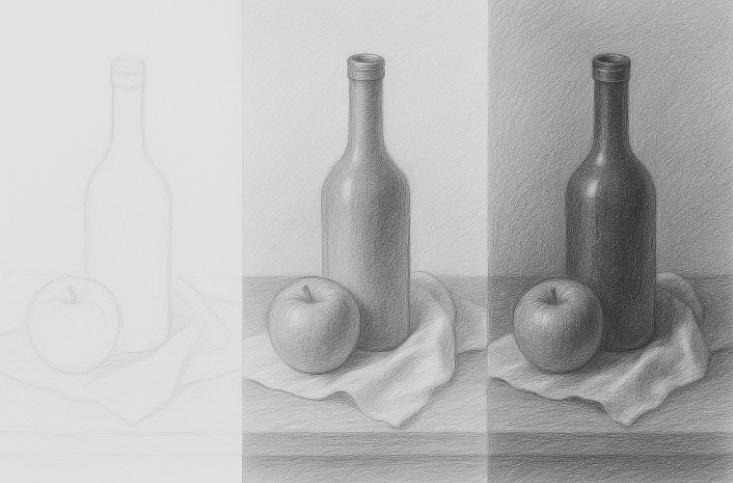

制作過程を段階的に記録する練習

静物の構図を選び、下描き、中間段階、仕上げ前の3段階でスマホ写真を撮影します。

段階ごとに比較し、どの時点で構図が安定したか、あるいは崩れ始めたかを振り返り、記録を並べて検証することで、自分の構図の癖を把握する訓練になるでしょう。

参考画像です

まとめ

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

スマホ画像(写真)を活用した構図の検証は、鉛筆画中級者の人が制作を客観的に振り返り、表現力を高めるための非常に有効な手段です。

描いている最中は、どうしても主観に偏りがちですが、撮影した画像や写真を通じて構図を客観的に確認することで、普段では気づけない不自然さや弱点を浮き彫りにできます。

モチーフの位置や余白の比率、光と影の方向性、濃淡のリズム、さらには制作過程そのものの改善点まで、幅広い観点から自作を検証できるのが最大の利点です。

とくに、スマホは誰もが手軽に利用できるツールであり、日常的に構図眼を鍛える学習素材を提供してくれます。

箇条書きで整理すると、以下のような学びが得られるはずです。

- 主題の位置や3分割の活用を写真で確認し、視線を集めるバランス感覚を習得できる。

- 余白やネガティブスペースを縮小表示で検証し、画面全体の安定感を見極められる。

- モノクロ化によって、明暗のリズムを客観的に点検し、濃淡の配置を整理できる。

- 反転や回転を用いて、新しい視点を得ることで、形の歪みや視線の動きの乱れを発見できる。

- 制作過程を段階的に記録し、修整の効果や成功パターンを蓄積する、学習サイクルを構築できる。

これらを習慣化することで、鉛筆画中級者の人は、単に「描く」だけでなく「見直す力」を磨けます。構図や構成を検証するたびに新しい気づきがあり、次の制作で改善を重ねていくサイクルが形成できるのです。

最終的には、構図に迷う時間を減らせて、完成度と制作スピードの両方を高められるでしょう。また、自分の作品を客観的に分析できるようになることで、第三者に見てもらったときの説得力も増すでしょう。

まとめると、スマホ写真は、鉛筆画中級者の人にとって単なる補助道具ではなく、構図を検証し成長を積み重ねるための「もう一つの目」となります。

日常的にこの方法を取り入れることで、画面全体を冷静に見極め、より完成度の高い作品へとつなげていくことができるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-485x673.png)

撮影と確認を繰り返す習慣を身につけられれば、構図の決定が迅速になり、制作の完成度とスピードを同時に高められるでしょう。