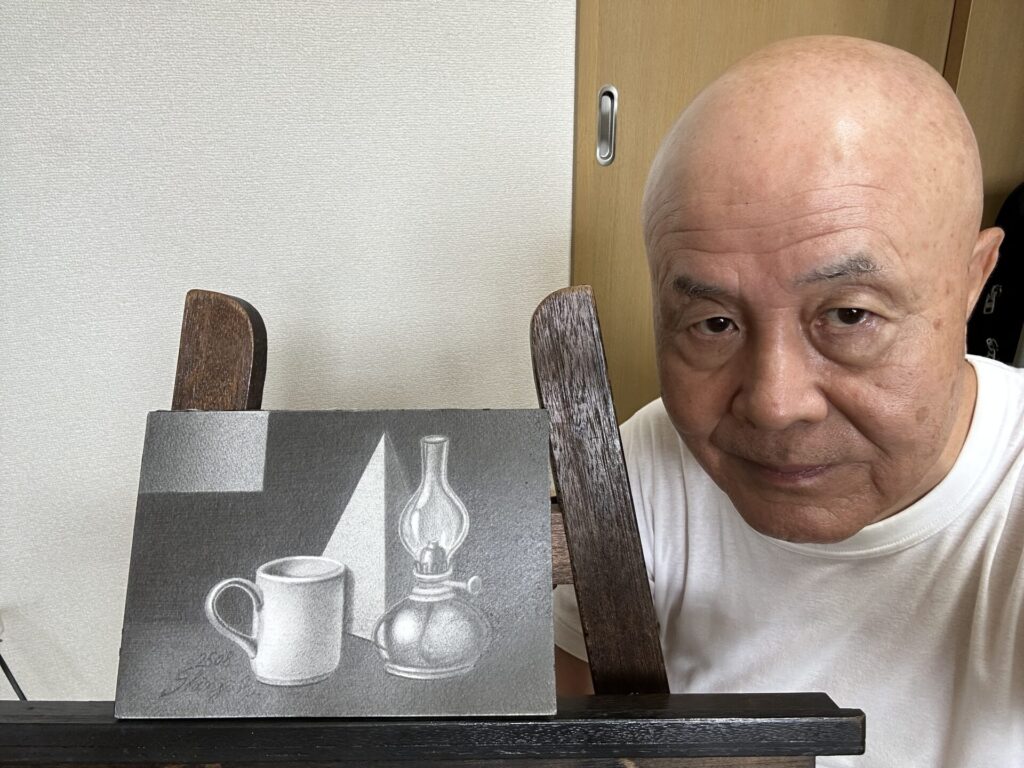

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

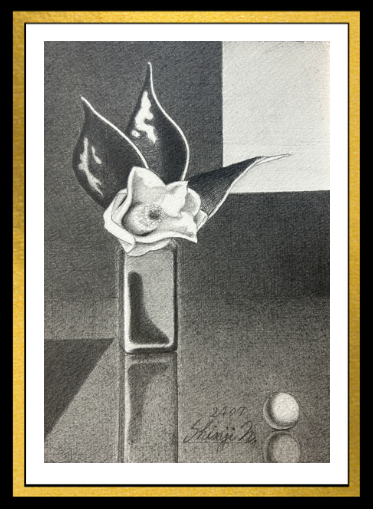

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を学び続ける中で、「自分らしいテーマが浮かばない」「描いても印象に残らない」と悩む鉛筆画中級者の人は少なくありません。

技術を磨くだけではなく、観てくださる人にストーリーを伝える主題(主役や準主役、以下主題)を構想する力が求められます。

ストーリー性のあるテーマは、作品に独自の魅力を与え、観てくださる人の感情を引き出す力を持っているのです。

この記事では、日常の出来事や感情の動きから発想を広げ、ストーリー性を込めた主題を構築する具体的な方法をご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

日常の中からストーリー性を見つける発想法

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品に独創性を持たせたいと考えたとき、悩みの種となるのが「主題の選び方」です。

ところが、特別な題材を探す必要はなく、身近な日常の中にこそ豊かなストーリーが潜んでいます。

通い慣れた道、家の中の一角、日々の小さな出来事などを見直すことで、ストーリーを宿した主題を発想できるのです。

単に、技術を磨くだけでは、印象に残る作品は生まれにくく、観てくださる人の心を揺さぶるにはストーリー性を伴ったテーマが必要となります。

本章では、日常を題材にした4つの方法を紹介しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

見慣れた風景に新たな意味を与える

誕生2020-Ⅰ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

日常の風景は、一見単調に見えていても、光や視点の変化によってストーリーを構成できます。

朝日に照らされる駅前は、「新しい一日の始まり」を、夕暮れに染まる路地は「郷愁」や「別れの余韻」を示すことができるのです。

鉛筆画中級者の人は陰影を強調し、構図(※)を工夫することで、ただの場所を「感情を語る舞台」へと変化させられます。

※ 構図については、取り組みやすい構図による関連記事を、この記事の最終部分に掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

人の仕草や感情を切り取る

人物の一瞬の仕草は、物語を象徴します。

恋人が瞬間的に見せた表情、友人が不意に見せた笑み、食卓で静かに新聞を読む父の背中、子どもが夢中で絵を描く姿。それらは短い場面でありながら、多くの感情を呼び起こします。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

全体像に集中するのではなく、「手の位置」「顔の傾き」「視線の先」といった細部を強調することで、観てくださる人に余韻を残せる作品になります。

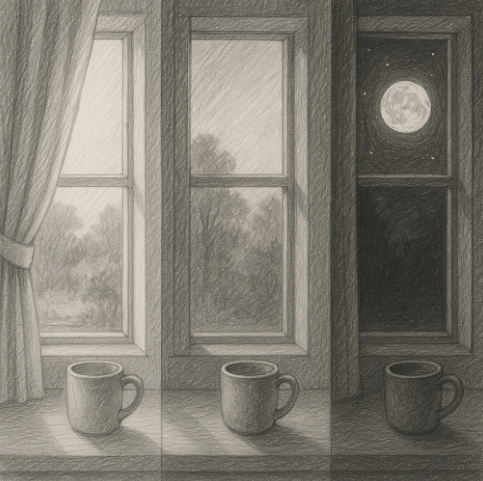

時間の移ろいを取り込む

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

ストーリー性は、「時間」をどう捉えるかで大きく変わります。朝と夜、晴れの日と雨の日では同じモチーフでも印象は異なるのです。

たとえば、窓辺の植物を描く場合に、朝の光は生命力を象徴し、夜の暗がりは孤独を表現できます。

季節ごとに移ろう、街の表情を意識することなども有効で、同じ場所を異なる時期に描き分ければ、「時間を超えたストーリー性」を感じさせられるのです。

無意識に惹かれるものに注目

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

人はなぜか、特定の物に心を奪われます。

使い込まれた靴、擦り切れた鞄、雨粒に濡れた窓ガラス。これらは単なる物体ではなく、過去の記憶や感情と結びついているため、強いストーリー性を持っているのです。

そうしたモチーフを主題に据え、背景や周囲の空気感を工夫することで、「記憶を呼び覚ます作品」へと昇華させることができます。

ストーリー性のある主題は、遠くで探すものではなく、あなたの身の回りの生活圏に無数に存在しています。鉛筆画中級者の人は、日常を観察し、心が動いた瞬間を描く習慣を持つことが大切です。

感情を物語に変える主題の捉え方

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、次の段階へ進むためには、単なる写実を超えて「感情をストーリーに変える力」を意識することも重要です。

作品は、単なる形や質感の再現ではなく、描き手の内面を映し出す表現の場でもあります。人が作品を見て心を動かされるのは、そこに共感できる感情や記憶が含まれているからに違いありません。

つまり、技術と同時に「感情をどのように主題へ転換するか」が、ストーリー性のある鉛筆画を生み出す鍵になるのです。

本章では、その具体的な捉え方を4つに分けて考えます。

喜びを象徴する場面を描く

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

喜びは、作品に明るさと温もりを与えます。

春に咲いた花を見つめる穏やかな表情や、子どもが大切な「オモチャ」を抱きしめる瞬間、友人同士が顔を見合わせて笑う姿など。

これらは日常的でありながら、観てくださる人の心に希望や幸福感を呼び起こします。

鉛筆画で喜びを描く際には、線を軽やかに、影を柔らかく表現することで、心の高揚を自然に伝えることができます。

悲しみや孤独を主題化する

一方で悲しみや孤独といった感情も、深いストーリー性を持つ題材です。例えば、雨に濡れる窓辺に置かれた一冊の本や、だれも座っていない椅子に残る柔らかな影。

人の不在を象徴するモチーフは、静けさや余韻を伝える力を持っています。濃淡のコントラスト(明暗差)を強め、余白を大胆に残すと、観てくださる人は、そこに自身の孤独や記憶を投影します。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、こうした感情の陰影を意識することで、作品に深みを加えることができるのです。

懐かしさや郷愁を映し出す

懐かしさは、人の心を柔らかく包み込みます。古びた校舎の窓、祖父母の家の庭、擦り傷だらけの楽器やカバン。

これらは誰しもがどこかで体験した、「記憶」を呼び覚ます存在です。鉛筆で丁寧に質感を描き込むと、時間の積み重ねをリアルに伝えられるのです。

懐かしさを主題とした作品は、観てくださる人は過去と現在を結びつけ、共感を引き出す効果があります。

次の作品では、故郷に対する思いが迫って来る感情を描いています。懐かしい、親兄弟及び山や河、初恋の人や友の顔が、郷愁の念を一層強くするのです。

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

希望や未来を暗示する構成

感情を主題に変える際には、未来への期待や希望を描くことも有効です。

たとえば、芽吹いた芽や若木、朝の光に照らされた窓、遠くに続く小道など。こうしたモチーフは前向きなストーリーを暗示します。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、明暗の対比を工夫したり、構図の奥行きを強調することで、未来へ続く視線を導き、観てくださる人に「これから」を想像させることができるのです。

感情は、そのままでは目に見えませんが、モチーフ及び構図や構成を通して、可視化することができます。喜び、悲しみ、懐かしさ、希望といった感情を主題に込めることで、作品は単なる描写を超えてストーリーを語る力を持ちます。

鉛筆画中級者の人にとって大切なのは、自分の心が動いた瞬間を逃さずモチーフに変換する習慣です。その積み重ねが、観てくださる人の心に深く残る、独創的な鉛筆画を生み出すのです。

構図でストーリー性を強調する工夫

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、主題に物語性を込めようとする際、構図の工夫は欠かせません。

どれほど魅力的なモチーフを選んでも、画面全体の配置や視線の流の構想を練っていない作品の場合には、伝わるストーリー性は乏しいものになってしまいます。

構図は、単にバランスを整えるための要素ではなく、観てくださる人に「どこを見て何を感じてもらうか」を導く重要な仕組みです。

本章では、ストーリー性を高めるための構図上の工夫を4つ紹介します。

主題を際立たせる配置

ストーリーを語る上で、主題が曖昧になると、観てくださる人は焦点を見出せません。主題となるモチーフを画面の中央ではなく、構図上の分割線の交点などに置くと、自然な視線誘導が生まれます。

たとえば、人物の姿を左側に配置し、右側に広がる空間を背景にすれば、そこに「語られない余白の物語」が感じられます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図によって主題が際立つことで、作品は明確なメッセージを持つのです。

対比を活用してストーリー性を浮き立たせる

対比は、ストーリー性を際立たせる有効な方法です。明暗の差、大小のバランス、静と動の対比などを画面に取り込むことで、作品に緊張感やドラマ性が生まれます。

たとえば、小さな花瓶の横に大きな影を落とすことで、「か弱さと力強さ」という二重のストーリーが表現できるのです。

鉛筆画中級者の人は、意識的に対比を取り入れることで、ストーリー性をより印象的にできます。次の作品も参照してください。

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の流れを設計する

観てくださる人の視線は、無意識に線や陰影の方向に沿って動きます。斜めの線を画面に取り入れると動きを感じさせ、曲線を配置すれば柔らかな印象を生みます。

例えば、S字の構図を使えば、主題から背景へ自然に視線が流れ、画面全体を通してストーリーを感じさせることも可能です。次の作品も参照してください(S字構図です)。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

視線の流れを設計することは、観てくださる人にストーリーを追体験させる仕組みを作る行為ともいえます。

余白で語る表現

ストーリー性は、描かれた部分だけでなく、描かれなかった空間からも生まれます。余白は沈黙のような効果を持ち、観てくださる人の想像力を喚起するのです。

たとえば、一人の人物を小さく配置して、広大な背景を残せば「孤独」や「解放感」を同時に表現できます。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白を恐れず、あえて残すことがストーリーを豊かにするのです。

構図は、単なる画面整理ではなく、ストーリーを伝えるための設計図です。主題を際立たせる配置、対比による演出、視線誘導、余白の活用といった工夫を組み合わせることで、作品は強いストーリー性を帯びます。

鉛筆画中級者の人は、構図を「物語を語る手段」として意識することで、作品全体に深みと独創性を与えることができるのです。

象徴や比喩を取り入れてストーリー性を深める方法

ノーマ・ジーンⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品にさらなる奥行きを与えるためには、単なる写実を超えた象徴や比喩(※)の活用が重要になります。

目に見えるものをそのまま描くだけでは、技術的には優れていてもストーリー性は限定的です。

しかし、モチーフに象徴的な意味を込めることで、観てくださる人は表面的な形以上の解釈を引き出し、作品に個人的なストーリーを重ねることができます。

本章では、象徴や比喩を使って主題を深めるための具体的な工夫を4つ紹介しましょう。

※ 比喩とは、自分が伝えたいことを身近なことに例えて平易に表現することです。

モチーフに象徴的な意味を持たせる

第3回個展出品作品 パーティーのあとでⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

リンゴが、「知識」や「誘惑」を象徴(※)するように、モチーフには普遍的な意味が宿ります。

たとえば、折れた木の枝は「終わり」や「再生」を暗示し、窓は「外の世界」や「未来」への比喩となります。

鉛筆画中級者の人が、モチーフに象徴性を意識的に与えると、作品は単なる物体描写を超えて深いストーリーを語り始めます。

※ 象徴とは、たとえば、十字架はキリスト教を、ハトは平和を、白は純潔を象徴します。このように、何か別のものを表しているもの自体も「象徴」と呼びます。

自然現象を比喩的に利用する

パーティーのあとでⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

雨、風、光、影といった自然現象は、感情や状況を表す比喩として有効です。

雨粒が落ちる様子は「涙」や「浄化」を、強い光は「希望」や「真実」を象徴できます。

鉛筆画では、光と影を丁寧に描き分けることで、自然現象そのものがストーリーを伝えるメッセージへと変わります。

次の作品では、構図上(黄金分割)の主要な位置に、「灯(あかり)」を据えて画面全体を構成しています。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

また、暗闇で観る炎には、真実を語りたくなるような不思議な求心性があるのです。「灯」に引き寄せられるような印象を受けませんか?^^

背景に隠された意味を込める

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

背景は、単なる補助要素ではなく、ストーリー性を補強する舞台としても機能します。

たとえば、人物の背後に描かれる扉は「新しい旅立ち」を、閉ざされたカーテンは「心の秘密」を暗示できるのです。

背景を工夫することで、観てくださる人は主題だけでなく、周囲の環境からもストーリーを感じ取ることができます。

モチーフを組み合わせた比喩的表現方法

蘇った時間 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

複数のモチーフを組み合わせると、新たな比喩的意味が生まれます。

壊れかけた時計と花瓶を一緒に描けば「時間と記憶」、小鳥と檻を同じ画面に配置すれば「自由と束縛」、砂時計と辞書を描けば「少年老い易く学成り難し」、といったストーリーを伝えることができるのです。

鉛筆画中級者の人は、このような組み合わせを工夫して、象徴的な対比を取り入れることで、より深い解釈を観てくださる人に委ねることができます。

象徴や比喩を取り入れることは、鉛筆画に複層的なストーリーを宿すことのできる手段です。モチーフ、自然現象、背景、複数の対象を通じて意味を込めれば、作品は単なる写実を超え、観てくださる人の心に長く残る力を持つのです。

鉛筆画中級者の人は、描く対象の象徴性や比喩性を意識的に探り、作品の解釈を観てくださる人に委ねる余白を残すことで、独創的で印象深い主題を築くことができます。

観てくださる人との共鳴を意識した主題の発想法

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、独創性を持った作品を目指すときに、欠かせないのが「観てくださる人との共鳴」を意識する姿勢です。

どれほど丁寧に描かれた作品でも、自己満足だけに終始すれば印象は弱まり、ストーリー性も伝わりません。

観てくださる人の、感情や経験とつながるテーマを選び、共鳴を生む工夫を盛り込むことで、作品は心に残る力を獲得できるのです。

本章では、共鳴を意識した主題の発想法を4つ紹介します。

普遍的なテーマを選ぶ

-2019.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

誰にでも共感されやすい、「家族」「友情」「時間」「旅」などの普遍的なテーマは、強いストーリー性を生みます。

たとえば、古びた時計を描けば「時間の重み」を、寄り添う二人の後ろ姿を描けば「絆」を表現できるのです。

鉛筆画中級者の人は、普遍的で誰もが経験するテーマをモチーフに変換することで、幅広い人々に共鳴を与えることができます。

個人的な体験を普遍化する

-2019.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

一見個人的な体験も、描き方によっては普遍的な共感を得られます。

たとえば、自分の子どもの成長や日常の習慣を描いたとしても、構図や象徴を工夫すれば、多くの人が「自分の経験」と重ね合わせられるのです。

個人的な体験を作品化するときには、細部にこだわりすぎず、感情の本質をどう普遍的に表現するかを意識することが重要となります。

作品の物語性を観てくださる人に委ねる

全てを説明的に描く必要はありません。むしろ余白や曖昧さを残すことで、観てくださる人は自分の解釈を加え、作品と対話するようになるのです。

たとえば、表情を曖昧にした人物や、背景に意味深な空白を残す構図は、観てくださる人にストーリーを完成させる余地を与えます。次の作品も参照してください。新婚の男女をイメージできませんか?^^

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

共鳴は、「受け手の想像力」と結びついたときに最も強く生まれるのです。

社会や時代とリンクさせる

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

時代背景や、社会的な出来事を織り込むことで、作品は観てくださる人の現実と強く結びつきます。

たとえば、街角の路上に打ち捨てられた「壊れたビニール傘」を描けば「現代の記憶」を、自然の樹木や草と人工物の入り乱れた、荒れた風景を描けば「自然と人間の関係」を象徴できるのです。

鉛筆画中級者の人は、社会性や時代性を意識することで、個人の感情を超えた広がりを作品に与えることができます。

観てくださる人との共鳴を意識した主題は、作品を個人的な表現から普遍的な物語へと引き上げてくれるのです。

普遍的なテーマの選択、個人的体験の普遍化、解釈を委ねる余白、社会や時代との関連付け、これらを意識的に主題として考えてみましょう。

これらの工夫を組み合わせることで、鉛筆画中級者の人の作品は、観てくださる人の心に深く響き、長く記憶に残る物語性を持つようになれます。

練習課題例(3つ)

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

日常の一角を主題にする練習

自宅や通勤路など、見慣れた場所をスケッチし、時間帯や光の変化を加えてストーリー性を感じさせられる作品を描く。

時間帯による同じ風景の変化として、 朝・昼・夜の窓辺を並べて描き、光と影がストーリーをどう変えるかを比較してみましょう。

参考画像です

感情をモチーフ化する練習

喜びや悲しみといった感情を象徴する物を選び、濃淡や余白を工夫して感情のストーリー性を込める。

感情の象徴的モチーフ比較として、喜び=開いた花、悲しみ=雨に濡れた傘、希望=遠くに伸びる道を並べ、感情表現の違いを図解してみましょう。

参考画像です

比喩的な組み合わせを描く練習

異なるモチーフを組み合わせて、新しいストーリーを暗示する作品を構成する(例:枯れた花と開きかけのつぼみ)。

比喩的組み合わせの構図例として、小鳥と檻、壊れた時計と花瓶など、2つのモチーフを組み合わせた構図を提案します。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、「印象に残るストーリー性のある作品」を生み出すためには、単にモチーフを描写するだけでなく、主題に込める視点や感情、そして構図的な工夫が欠かせません。

この記事でご紹介しました5つの観点を整理すると、ストーリー性を引き出す具体的なプロセスが明確になります。

- 日常の中から物語性を発見する

何気ない風景や、人の仕草に新しい意味を見つけることで、独創的な主題を作れる。見慣れた場面も光や時間を変えて描けばストーリー性が宿る。 - 感情を主題へと転換する

喜び、悲しみ、懐かしさ、希望といった感情をモチーフ化することで、観てくださる人の共感を呼び覚まし、作品に深みを与える。 - 構図を通してストーリーを強調する

主題の配置、対比、視線誘導、余白などを活用することで、観てくださる人の意識を操作し、物語を追体験させる仕組みを作る。 - 象徴や比喩を取り入れる

リンゴや窓といった象徴的なモチーフ、自然現象、背景の暗示、モチーフの組み合わせによって、表面的な描写を超えた多層的なストーリーを表現できる。 - 観てくださる人との共鳴を意識する

普遍的テーマや個人的体験の普遍化、余白の活用、時代背景との関連を通じて、作品は個人の表現から社会性を帯びたストーリーへと昇華する。

これらを踏まえると、ストーリー性のある鉛筆画は、「描き手の感情」と「観てくださる人の解釈」が交差する場所に成立すると言えます。

鉛筆画中級者の人は、日常の観察から象徴的な意味付けまでを、意識的に組み合わせることで、単なるデッサンを超えた独創的な表現を実現できます。

大切なのは「自分の心が動いた瞬間」をモチーフにし、それを観てくださる人に伝える工夫を惜しまないことです。その積み重ねが、印象に残るストーリー性豊かな作品へとつながるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-5-485x353.png)

見慣れた風景や人の仕草、時間の移ろい、無意識に惹かれるモチーフを取り入れることで、独創的で印象に残る鉛筆画を生み出せるでしょう。