こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

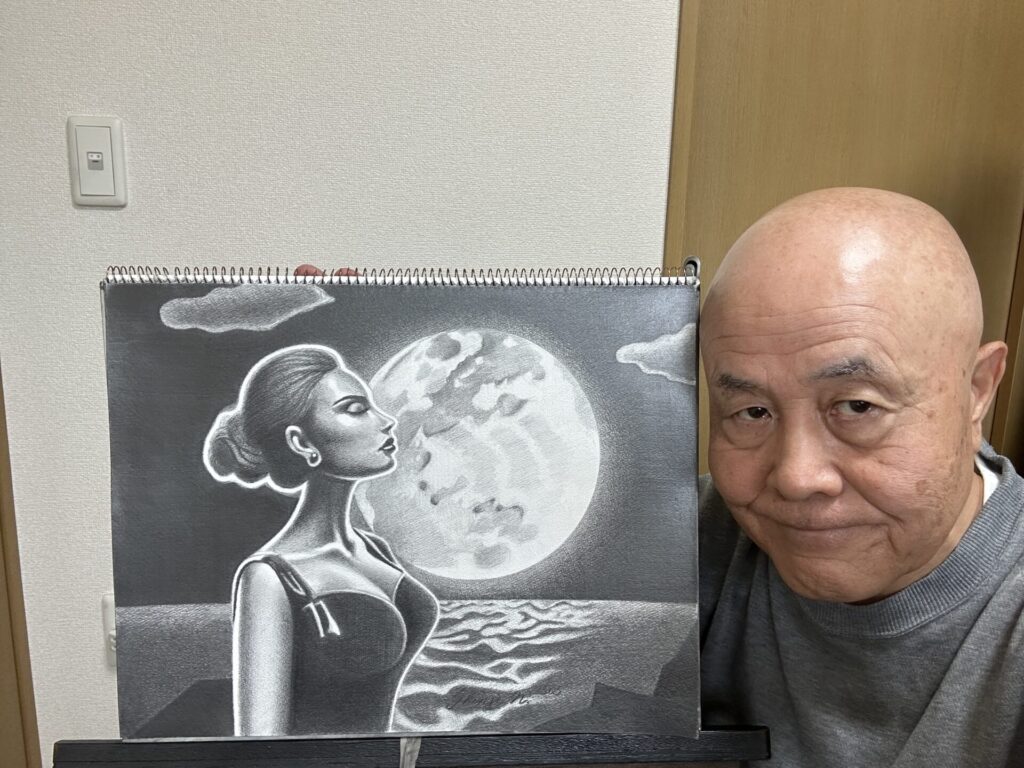

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画の完成度を左右する要素として、多くの鉛筆画中級者の人が「構図」に注目しますが、それだけでは作品の世界観は充分には伝わりません。

制作画面は、枠の中だけで成立するものではなく、その外側への想像力をいかに広げられるかが鍵になります。

とりわけ4隅の処理は、観てくださる人の視線の動きや余韻、画面全体のバランスに大きく影響を与えます。4隅に意識を向けることで、作品はより深みのある空間演出を表現できるのです。

そもそも制作画面とは、画面で切り取った景色でしかありません。

つまり、4隅が、その外側へと広がる表現をすることで、観てくださる人の意識が画面の外へと広がるようにすることが大切であるといえます。

この記事では、鉛筆画中級者の人が押さえておくべき「4隅の構成テクニック」について、実例や練習課題も交えて解説していきましょう。

「作品を外へ発表する段階になると四隅の密度が強く影響します。発表との関係については『2026年 鉛筆画・デッサンの公募展一覧|応募時期と特徴のまとめ』も参考になります。」

それでは、早速どうぞ!

4隅が語る余白の力とは?

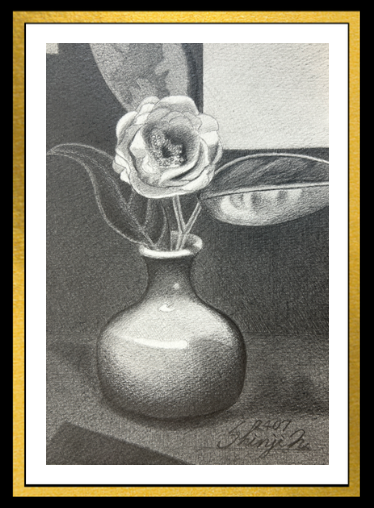

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の魅力を高めるためには、画面の隅々にまで意識を行き届かせる必要があります。

とくに、4隅の扱い方は、空間の広がりや作品の余韻を左右する重要な要素です。

本章では、4隅が果たす役割とその活かし方について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

中心に偏った構成がもたらす問題点

多くの鉛筆画中級者の人が、モチーフを中心に集中しすぎることで、4隅が単なる余白として放置されているのではないでしょうか。

構図を意識していても、4隅に対する意識が向いていないと、画面に不自然な空白が生まれたり、視線の動きが途切れたりします。

結果として、画面全体が締まりのない印象になり、観てくださる人にとっても集中力を保ちにくい作品になってしまうのです。4隅の充実は、構図と同レベルで重要な事項であると記憶しておきましょう。

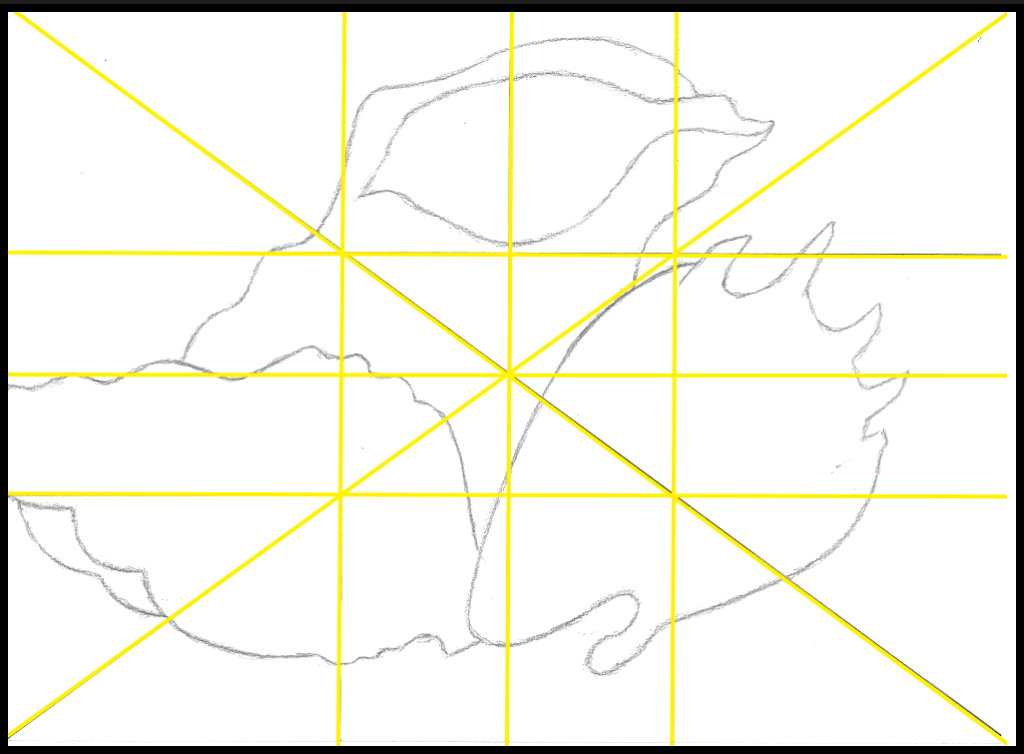

次の作品は、√3構図分割基本線(※1)を使って主役の椿を配置し、画面右上の角は構図分割基本線をそのまま使って「抜け(※2)」を作り、画面左上の角にも「小さい抜け」を配置しています。

-220609-2.png)

※1 √3構図分割基本線とは、画面の縦横の寸法に対して、÷1.732で得られた寸法で分割した線です。上下(⑦⑧)左右(⑤⑥)に、それぞれ2つずつ分割線を描くことができます。

また、④と③は、縦横の寸法の2分割線であり、①と②は対角線です。

そして、画面左下の角には、3角形の図形を作り、その図形の左の斜面部分に、画面右上の角からの斜線がかすめ通っています(つまり斜線が通っていることを暗示しています)。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

また、画面左上の角から画面右下の角を結ぶ斜線の暗示として、サインを活用しています。サインの右端をかすめ通って斜線が入っているのです。

※2 「抜け」とは、画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の息苦しさを解消できる効果があります。

4隅は空間の広さを演出するための領域と理解する

第2回個展 出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

4隅を活かすことで、画面の広がりや余韻を自然に演出できます。その活かし方では、観てくださる人の意識が、4隅に及ぶように画面構成するということです。

たとえば、背景のぼかしを4隅に広げたり、薄く影を置いたりすることで、視覚的に画面外への広がりを感じさせられる効果があります。

このような工夫は、作品に静けさと広がりや奥行きをもたらし、単なる図像以上の物語性を持たせることにつながります。

微細な要素も使って視線を循環させる

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

4隅に小さな描写を加えることで、視線が画面内を円滑に巡るよう設計することが可能です。

たとえば、右上の隅にわずかな光を置いたり、左下に落ち葉を散らすことで、視線は中心を意識しつつ、画面全体を自然に行き来します。まるで、落ち葉が画面右上の角から落ちてきたような効果も発揮できます。

こうした循環構造は、観てくださる人の視線を作品内に留め、長く眺めても飽きの来ない画面構成を生み出せるのです。

過不足のない余白のバランスを保つ

4隅を強調しすぎると、かえって画面が騒がしく感じられたり、主題が埋もれてしまうこともあります。

逆に、何も描かれていないと、作品が未完成に観える恐れもあります。重要なのは、必要最小限の情報を四隅に置きつつ、余白が呼吸できるような自然な空間を保つことです。

このバランス感覚こそが、鉛筆画中級者の人に求められる構成力といえます。4隅を意識することで、画面は単なる枠の中の描写から、空間全体を感じさせる表現へと昇華できます。

次の作品では、√2分割構図基本線を使い、主役の「ロウソク立て」を据えて、その炎を頂点とする「中空の3角」という構図です。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

そして、画面左角には「抜け」を作り、画面右上の角から画面左下へ向かう斜線上が平たいボトルの頭の中心を通っています。

また、手前のテーブルと布の角を斜線が通っていることを暗示して、画面左上の角からの斜線も、途中のテーブル上の球体の右側をかすめ通り、画面右下のテーブルと布の角が斜線上に乗っていることを暗示しています。

これらの斜線暗示も全て、4隅が外部へとつながっていることを表現しているのです。

構図と連動させた4隅の設計法

4隅を意識した構成は、単体で考えるのではなく、画面全体の構図との関係性の中で設計することが重要です。

構図の基本を踏まえたうえで、4隅の空間をどう処理するかを考えると、より統一感のある画面に仕上がります。

次の作品でも、構図自体は「扇温分割構図基本線」を使い、ランプの炎が画面縦横の黄金分割の交点であり、しつこくならないように4隅の構成も行い、胡桃もその一役を買っています。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

本章では、構図と4隅の充実をどう結びつけるかについて解説します。

3分割構図における4隅の役割

3分割構図では、縦横それぞれ3等分されたライン上にモチーフを配置するのが基本ですが、4隅は構図の外側に位置するため、見落とされがちです。

しかし、この4隅の空間に補助的な情報を置くことで、視線が中央から外に抜けすぎるのを防ぎ、構図を安定させる働きがあります。

たとえば、左下に影を伸ばすことで、主題への回帰を促す視線の流れが作れます。

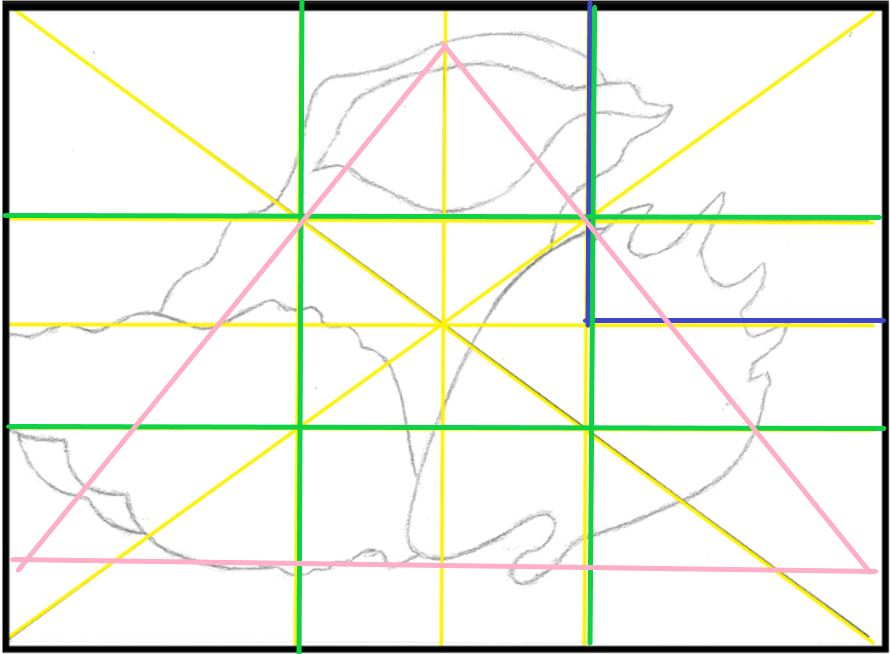

次の作品では、3分割構図基本線を使いながら、モチーフ3個を使って3角形の構図を展開しています。

-220609-11.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

対角線構図で生まれる動きの補完

対角線構図では、画面の対角にモチーフや要素を配置することで、強い動きが生まれます。

このとき、空いた対角の4隅が空白すぎると、構図全体がアンバランスに観える可能性があります。

補完的な要素をその4隅に加えることで、視線の流れを維持しながら、余白の質を高めることができます。

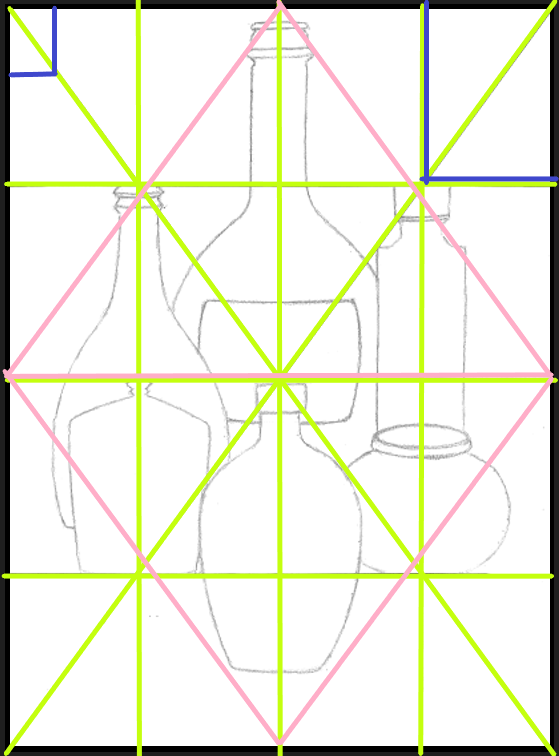

次の作品では、4分割と3角×2という構図で描いています。

対角線構図、つまり、対角線も使って構成していますが、画面左上から斜線は、小さな「抜け」の角を通り、画面右下の球体もかすめ通って画面右下の角に到達しています。

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

紫色線:対角線を暗示するためにモチーフを配置

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

一方、画面右上の、角からも、大きめの「抜け」の角を通り、画面左下の3角形の図形の左斜面の横を斜線がかすめ通って、画面左下の角へと到達しています。

3角構図との調和による重心安定

3角構図は画面に安定感を与えるため、下部の両隅にモチーフの支えとなる要素が自然と配置されることが多くなります。

このとき、上部の隅を空けてしまうと、画面上部が軽く見え、重心が下に偏ってしまいます。

逆に、上部の四隅に雲や木の枝など軽い要素を足すことで、構図全体の重心が調整され、落ち着いた仕上がりになります。

次の作品では、ロウソクの炎を頂点とした「中空の三角」という構図で描いていますが、ロウソクの位置は、画面縦横の寸法に対する黄金分割(※)の位置です。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

そして、画面中央から球体が、手前に転がって来るようにして緊張感も高めています。また、画面左上の斜線は、球体の真ん中のモチーフの右わきをかすめて通っています。

※ 黄金分割とは、実際に制作する画面の寸法に対して、÷1.618で得られた寸法で分割することを指します。

構図について関心のある人は、この記事の最終部分に関連記事を載せてありますので参照してください。

各構図と4隅の一貫性を保つ工夫

いずれの構図においても、4隅の設計が全体のバランスと連動していることが重要です。

4隅だけを装飾的に扱うのではなく、構図の基本分割線や視線の動きを補完する形で4隅の描写を考えると、観てくださる人の目を自然に誘導できます。

次の作品も、主役のモチーフの「植物の芽」の立ち位置は、黄金分割(※)線上であり、画面右上の「抜け」も黄金分割構図基本線に則ています。

また、4隅についても、日差しを使った斜線及び、黒い3角形の図形の斜面や、ドングリの下の地面を使っています。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

構図を設計する段階で4隅の扱いも並行して検討することで、作品全体のまとまりが格段に向上します。4隅は構図の一部であるという認識を持つことが、鉛筆画中級者の人のさらなる表現力の向上につながります。

4隅に置く要素の選び方と描写の工夫

第3回個展出品作品 心地よい場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

4隅を活かすには、何を描くか、どのように描くかが極めて重要です。

意味のある要素を選び、空間との関係性を意識しながら描写することで、画面の質が高まり、より完成度の高い鉛筆画に仕上がります。

本章では、4隅を活かした制作の仕方について解説します。

主役や準主役と関係する補足的な要素を置く

4隅には、主役や準主役に直接関係のある、補足的なモチーフを配置すると、全体に物語性が生まれます。

たとえば、人物を主題とする場合、その足元の近くの草花や落ちた影を描くことで、環境や時間帯が伝わるのです。

風景であれば、手前の石や小道の一部などが画面のスケール感を演出します。

次の作品では、√3分割構図基本線上に、主役である一番手前のウサギを配置しました。

そして、画面右上の角から出発して画面左下の角へ向かう斜線は、画面右手のウサギの右耳の頂点をかすめ通って、手前のウサギの右前足もかすめ通っています。

4隅は、画面左上と右上に「抜け」を作り、画面左下や右下には、主役のウサギの足先と地面との区間を使って、4隅を強調しています。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

尚、この作品は、モチーフの画面左のウサギが画面右のウサギを観る、画面右側のウサギは中央のウサギを観る、中央のウサギは我々のいる前方を観るという構図です。この構図は人物画にも使えます。

不要な情報は省略し、空気感を描く

鉛筆画制作においては、すべてを描く必要はありません。時には情報を絞り、四隅にわずかなトーンだけを置くことで、空間の「空気感」を伝えることもできます。

逆に要素を詰め込みすぎると、観てくださる人の注意が散漫になり、主役や準主役の存在感が弱くなる危険があるのです。

描写の引き算が、空間の質を高める鍵になります。

次の作品でも、主役のモアイは√3分割線上に配置して、画面奥の窓上部で、左右の角は、それぞれの斜線上にあります。つまり4隅の暗示として使いました。

-220609-3.png)

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

また、奥から転がって来る球体で緊張感を出しつつ、真ん中の球体は画面右上からの斜線が球体の左のすぐ脇をかすめ通り、画面左下の角を暗示しています。

視線の動きを考慮した配置

4隅に、視線誘導の引き金となる要素を配置することも効果的です。

たとえば、左上に斜めの枝を入れることで、視線を中心に導く流れを作ったり、右下に陰影を置いて安定感を与えたりできます。

次の作品では、画面右下から左上の角を結ぶ斜線上に全体的な動きを作りながら、主役となる正面を向いている花を、黄金分割の位置に据えているのです。

4隅の処理にはご覧のように、水滴を使ったり、葉の向きで隅を暗示する処理を施しています。

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

このような配置の工夫により、画面の中を視線が循環する仕組みが整います。

濃淡と線の強弱で調整する

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

描き込む際には、線や濃淡の強さに注意が必要です。

4隅が主張しすぎないように、主題よりやや弱めの描写に抑えると、バランスが取りやすくなります。

明暗を調整し、4隅の存在感を適度にコントロールすることが、統一感ある画面を作る鍵となります。4隅に配置する要素は、主役や準主役を引き立て、空間に深みを与えるための裏方的存在です。

控えめながらも効果的な演出を心がけることで、画面全体が調和し、静けさと奥行きが共存する表現が実現します。

観えない外側を想像させる描写法

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

4隅の描写は、画面内にとどまらず、観てくださる人の想像を画面の外側へと広げる力を持っています。

本章では、視覚的な広がりだけでなく、空間的な物語や臨場感を感じさせる演出が可能な点について解説していきましょう。

一部だけを描いて全体を想像させる

たとえば、右上の隅に枝の一部を描くだけで、その先に大きな樹があることを想像させることができます。

左下に石畳の端だけを描けば、その奥に続く道の存在を暗示できるのです。

情報を部分的に提示することで、観てくださる人は画面の外側を自然に補完し、想像の中で作品の世界を広げられます。

尚、次の作品は、全体が「うるさく」動いていますが、それを鎮めるための「補助」が画面の向かって左側の2番目の樹です。L字型のような形で、画面上の地面の傾斜を受け止めているのです。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

描写の切り取り方を意識する

どの位置でモチーフを「切り取る」かも重要です。

4隅に、少しだけ建物の屋根やカーテンの端が見えると、それが画面の外に続いていることが分かります。

切り取りの角度や量を調整することで、画面外への物語を視覚的に導くことができます。

次の作品では、画面左上の角はご覧のように遠景にして、画面右上の角は「一番濃いトーン」を用い、画面左下の角には黒猫を、画面右下の角は階段の向きでカバーしています。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影で空間の広がりを演出

濃淡の変化を用いて、4隅から外側へ向かう陰影を描くと、光源や空間の存在を感じさせられます。

たとえば、上から差し込む光に対して、下方の4隅を暗くすることで、空間の深さと方向性が生まれます。

画面内に収まりきらない広がりを、陰影だけで表現することも可能です。

次の作品では、√2構図分割基本線をつかって、主役の街灯の位置を据え、その街灯は画面左上から画面右下の角を結ぶ斜線上にあり、黒猫の左耳の頂点をかすめて画面右下の角へ到達させています。

-220608-2.png)

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

また、月の位置も√2分割線上に配置しています。樹木の形状も、画面右上の角から画面左下の角へと続く斜線を暗示しています。

空白を活かした視覚的余韻

何も描かない「空白の4隅」も、意図的に設けることで効果を発揮します。

4隅に空白を残すことで、画面に呼吸する余地が生まれ、作品に静けさや時間の流れが感じられるようになります。

この静かな空白こそが、作品の深みを支える一手となります。

次の作品も、√2分割構図基本線を使っていますが、画面奥から手前に続く「側溝」を使って画面上に「緊張感」を作っています。画面奥から、何かが手前に来るように描き込むことで、緊張感が作れます。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

例えば、奥から球体を3個使って、手前に転がって来るように描くことでも良いですし、奥から手前に続いてくる「道」などでも表現できます。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この作品では、4隅をしっかりと使い切っています。また、坂を上り切った道路面の位置は、制作画面縦の寸法に対する√2の位置に据えました。

観えている範囲だけでなく、観えない部分を感じさせる工夫こそが、観てくださる人の心に長く残る鉛筆画を生み出します。4隅から画面外へと想像を広げる描写は、空間表現において非常に強力な武器です。

仕上げ時に見直す4隅の最終チェック

作品の仕上げ段階では、中心やモチーフの完成度だけでなく、4隅が画面にどう貢献しているかを最終確認することが重要です。

意図しない空白や、過剰な情報が残っていないかを見極め、調整を加えることで完成度が大きく向上します。

次の作品でも、4隅をしっかりと使い切っています。

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、作品完成時での4隅の点検の必要性について解説します。

描き込み過ぎの見直し

星月夜の誕生 2023 f10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの際に注意したいのが、4隅への過剰な描き込みです。

鉛筆画中級者の人は構成力があるため、つい情報を詰め込みすぎる傾向があります。

4隅が目立ちすぎると、主役や準主役の印象が弱まり、画面全体が重たくなります。適度な整理を行い、主役や準主役の引き立て役としての役割に留めることが大切です。

空白の放置を防ぐ微調整

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

逆に、何もない四隅がそのまま放置されていると、未完成な印象を与えることがあります。

鉛筆の濃淡でわずかなグラデーションを加えたり、軽く線を描いたりするだけでも、空白に意味を持たせることができます。

描写しすぎず、空白を活かした表現にすることが理想です。

画面全体を通しての視線チェック

完成後は、画面全体を眺めて、視線がどこを巡るかを確認します。

4隅が視線の妨げになっていないか、また、中心への回帰を導いているかを意識して見直すとよいでしょう。

4隅の処理が適切であれば、自然な視線の流れが作品に一体感を生み出します。

次の作品は、黄金分割構図基本線を使い、また斜線及び4隅の活用をしっかりと行っています。水平線の位置及びカモメの顔の位置や遠景の船の先端部分も、構図分割金基本線に絡めています。参照してください。

-220609-1.png)

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

他者の視点を借りて確認する

迫る危機 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

最終確認では、第三者に作品を観てもらうのも効果的です。

4隅に違和感がないか、自然に視線が動くかを客観的に指摘してもらうことで、自身では気づけなかった問題点を見つけることができます。

観る側の視点で仕上げの調整を行う姿勢が、表現力の向上につながります。4隅の最終確認を怠らないことで、作品の完成度が格段に上がります。

どんなに細部まで描き込まれていても、4隅が整っていなければ全体の印象は弱くなります。最後まで視野を広く持つことが、完成へと導く鍵です。

練習課題(鉛筆画中級者向け:4隅の構成意識を鍛える)

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は、練習すればするほど上達できますので、是非試してみてください。

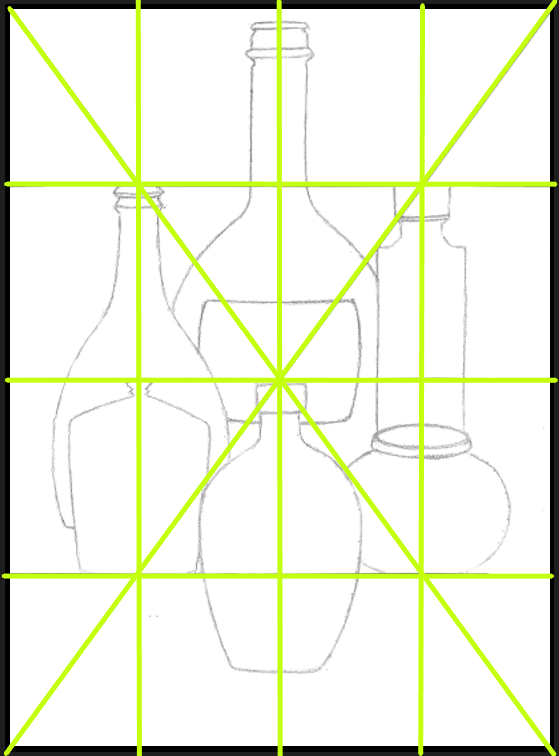

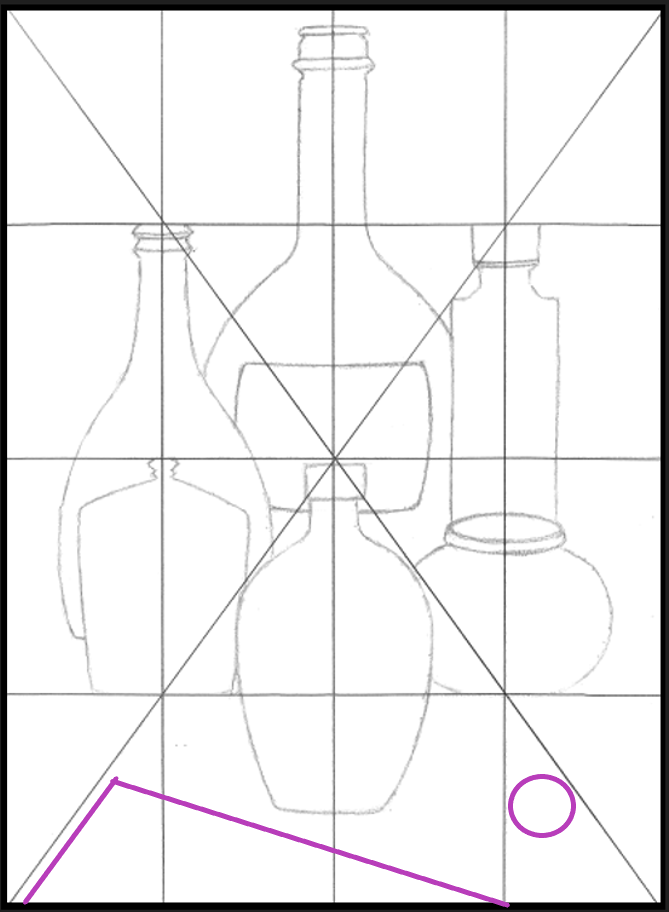

課題①:3分割構図で4隅に補足モチーフを配置せよ

A4用紙に、3分割構図を意識しながら主題(例:カップと皿)を中央や交点に配置し、4隅に補助的な要素(例:布、影、小物)をバランスよく加えてください。

主題を引き立てるようにしながら、視線が自然に中心へ戻ってくる配置を工夫しましょう。

参考画像

課題②:観えない外側を意識した部分描写

画面の右下に木の根や葉の一部だけを描き、それにつながって大樹があるような想像を促す構成を行ってください。

中心には主役を置かず、4隅から画面外へ世界が広がっていることを感じさせる描写を目指します。

描きすぎず、余白を活かすのがポイントです。

参考画像

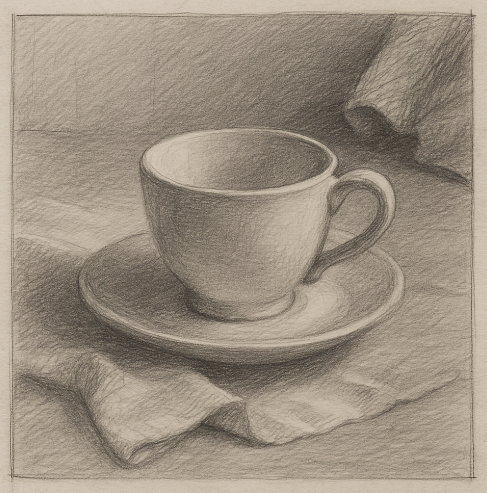

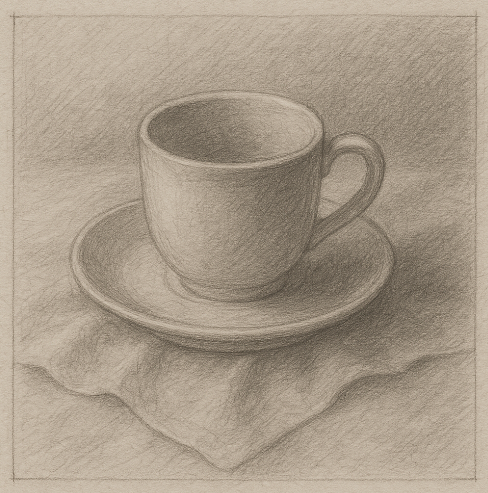

課題③:完成後に4隅のチェックと修整を実施する

一度完成させた作品を見直し、4隅だけを改めて観察・分析してください。

描き込みすぎていないか、空白すぎないかを判断し、必要に応じてグラデーション(階調)や補助要素を追加・削除して再構成します。

構図の見直しを含む調整力を養います。

参考画像

まとめ:鉛筆画中級者が意識すべき「4隅」の構成力とは

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

構成力を一段高めたい、鉛筆画中級者の人にとって、画面の4隅は重要な表現領域です。

主役及び準主役や中心に目が行きがちですが、4隅の扱い方ひとつで、画面全体の印象や広がりが大きく変わります。

それは、制作画面が広い空間を基地ロッタ一部分にすぎないからです。4隅の充実こそ広い外部へのつながりとなるのです。

構図と4隅の関係性を理解し、描写に工夫を加えることで、作品の奥行きや余韻を深めることができます。以下に、今回の記事でご紹介しました内容を整理します。

- 4隅は単なる余白ではなく、空間の深さや空気感を支える要素として重要である。

- 3分割や対角線構図などの基本構図と連動させて、4隅の設計を行うことで、視線誘導や画面の安定感が得られる。

- 4隅には、主役や準主役を補完するモチーフを控えめに置くことで、作品に物語性と制作画面の外部への広がりを与えることができる。

- 一部だけの描写や切り取りによっても、画面外の存在を想像させることが可能になり、観てくださる人との対話が生まれる。

- 空白を残す判断や濃淡の加減により、静けさや時間の流れといった、抽象的な印象も演出可能である。

- 仕上げ段階では4隅を再確認し、過不足のない描写がなされているか、視線誘導に貢献しているかを見直すことで完成度が向上する。

- 第三者の目を借りて、客観的に確認する習慣も、作品の質を安定させるうえで有効である。

4隅を単なる空間処理と考えず、作品全体の世界観を構成する「静かな演出装置」として意識することが極めて重要です。

これまで以上に、広がりと深みのある鉛筆画を目指すためにも、構図と4隅の関係を丁寧に観察しながら、練習及び描写と調整を繰り返していきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-150x150.png)

F10-1996☆-485x673.png)

4隅が語る余白の力を理解し、積極的に構成に取り入れることで、作品はより深く、より広がりのあるものへと進化していきます。