こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

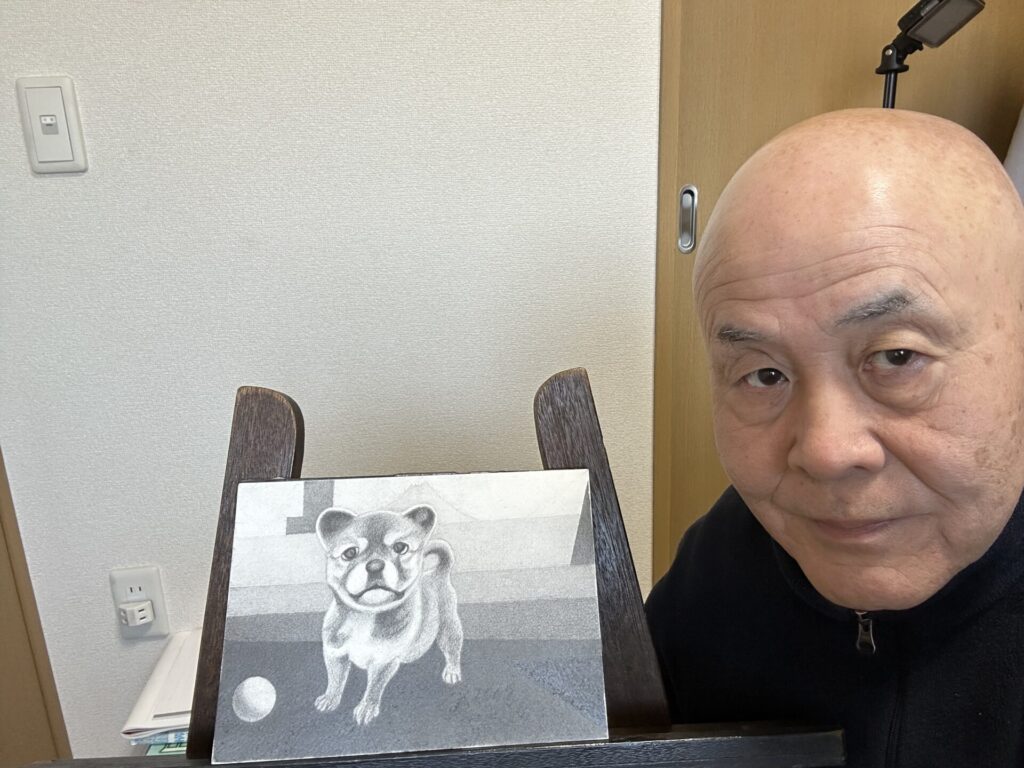

筆者近影 作品「呼んだ?-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画の美しさを引き出すには、適切な消しゴムの選び方と使い方が重要です。細かい修整からハイライトの表現まで、消しゴムの種類によって仕上がりが大きく変わります。

この記事では、プロの鉛筆画家も愛用するオススメの消しゴムを紹介し、それぞれの特徴や最適な使い方を解説します。

また、消しゴムの効果を最大限に活かすテクニックも紹介しますので、初心者の人から上級者の人まで役立つ内容となっています。鉛筆画の表現力を高めるために、最適な消しゴムを見つけましょう。

尚、この記事に掲載している筆者の作品は、鉛筆デッサンへさらに鉛筆画としての仕上げを施したものです。^^

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画に適した消しゴムの種類とは?特徴と用途を解説

鉛筆画の表現を高めるためには、適切な消しゴムの選択が不可欠です。消しゴムと一口に言っても、その種類や用途は多岐にわたります。

本章では、鉛筆画に適した消しゴムの種類と、それぞれの特徴や活用方法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

練り消しゴム – 繊細な表現とグラデーションに最適

練り消しゴムは、鉛筆画で細かい修整やぼかしを行う際に欠かせない道具です。柔らかい素材でできており、形を自由に変えられるため、狭い部分の調整やハイライトの作成に適しています。

特に、光の表現やグラデーション(階調)の調整に向いており、強く押しつけずにポンポンと軽く押し当てることで、自然な表現も可能になります。

ただし、使い続けると汚れを吸収して効果が低下するため、適宜よく練ることが必要になります。

消しゴムスティック – 細部の修整とシャープなライン出しに活躍

消しゴムスティックは、細かい線やディテール(詳細)を修整するのに適した消しゴムです。ペン型の形状で持ちやすく、鉛筆のように狙った部分を的確に消すことができます。

特に、髪の毛のハイライトや細い光のラインを表現する際に有効です。一般的な消しゴムより硬めの素材でできているため、鉛筆の濃淡をコントロールしながら消すことができ、リアルな表現を可能にします。

ただし、強く擦擦りぎると紙を傷める可能性があるため、力加減に注意が必要です。

樹脂製消しゴム – 広範囲の修整や強めの消去に適した万能タイプ

樹脂製消しゴム(※)は、一般的に多くの鉛筆画家が使用するスタンダードなタイプです。強めの筆圧で描いた線もしっかり消すことができるので、濃い影や間違ったラインの修整に適していますが、「消しカス」も出ます。

この消しゴムは、ゴシゴシと擦りすぎると紙の表面が荒れてしまうため、慎重に使うことが必要です。また、角を利用することで、シャープな消去ができるため、広範囲の修整だけでなく、部分的な調整にも役立ちます。

鉛筆画における消しゴムの選択は、表現力を大きく左右します。練り消しゴムはグラデーションや微調整に最適で、消しゴムスティックは細部の修整に役立ち、樹脂製消しゴムは広範囲の修整に向いています。

※ 樹脂製消しゴムとは、通常私たちが使っているプラスチック消しゴムのことであり、その素材は塩化ビニール(P.V.C=ポリビニールクロライド)です。

プロが愛用するおすすめの消しゴム5選!選び方のポイント

鉛筆画を制作する上で、消しゴムは単なる修整道具ではなく、描画の一部として活用されます。プロの鉛筆画家は、用途に応じて最適な消しゴムを選び、使い分けることで表現の幅を広げています。

本章では、モノトーンの鉛筆画に最適な消しゴム5選を紹介し、それぞれの特徴や選び方のポイントを解説します。

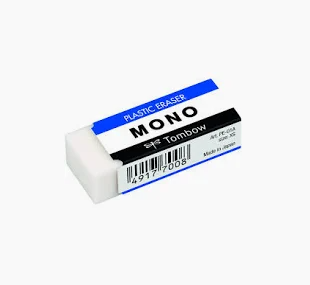

トンボ「MONO消しゴム」– 細密な修整に最適な万能消しゴム

「MONO消しゴム」は、多くのアーティストに愛用されている定番アイテムです。適度な硬さと高い消去力を持ち、シャープなラインの修整や広範囲の消去に向いています。

鉛筆の芯の濃淡を問わず、しっかりと消せるため、特にHB〜4B程度の濃さの鉛筆画に適しています。細かい部分の修整には、角を活用するとより精度の高い仕上がりになります。

サクラクレパス「フォームイレーザー」– 画用紙を傷めにくい柔らかタイプ

「フォームイレーザー」は、柔らかい素材でできており、消しゴムのカスがまとまりやすいのが特徴です。

摩擦が少ないため、紙の表面を傷つけずに修整できて、細かい筆圧を施した鉛筆画にも適しています。

特に濃いB系の鉛筆を使用する際に重宝され、ソフトなタッチで消したい場合にオススメです。

ステッドラー「マルスプラスチック」– 均一な消去が可能な高性能消しゴム

ステッドラーの「マルスプラスチック」は、均一に消せる特性を持ち、濃淡の調整がしやすいのが魅力です。

特に鉛筆画において、影やハイライトを調整する際に役立ちます。硬めの消しゴムなので、細かいディテールを消しすぎずに適度に調整できるため、リアルな描写を求める際に最適です。

ぺんてる「ハイポリマーアイン消しゴム」– 線を際立たせる繊細な修整に

「ハイポリマーアイン」は、非常に緻密な消去が可能で、シャープな線の修整やコントラスト(陰影)の調整に向いています。

鉛筆の粒子を均一に取り除けるため、消した部分が不自然になりにくいのが特徴です。消しゴムの断面を使えば、細かいハイライトを加えることも可能で、写実的な表現に適しています。

クサカベ「練り(消し)ゴム」– ハイライトやソフトな修整に最適

プロの鉛筆画家にとって、練り消しゴムは必須アイテムです。クサカベの練り消しゴムは、柔らかく自在に形を変えられるため、細かい部分の修整やグラデーションの調整に優れています。

軽く押し当てるだけで鉛筆の色を抜くことができて、ぼかしやハイライトの演出にも活用可能です。鉛筆画における消しゴムの選び方は、どのような表現を求めるかによって異なります。

シャープな修整には「MONO消しゴム」や「マルスプラスチック」、紙を傷めずに消すなら「フォームイレーザー」、精密な調整には「ハイポリマーアイン」、ハイライトやぼかしには「練り消しゴム」が最適です。

用途に応じて使い分けることで、鉛筆画のクオリティーをより一層向上させることができます。

消しゴムを活かしたハイライト表現のテクニック

鉛筆画におけるハイライトの表現は、作品に奥行きやリアリティーを与える重要な要素です。

特にモノトーンの鉛筆画では、消しゴムを巧みに使うことで光の表現をコントロールして、より立体的なデッサンが可能になります。

本章では、プロも実践する消しゴムを活かしたハイライトのテクニックを紹介します。

練り消しゴムを使った柔らかい光の表現

練り消しゴムは、鉛筆の濃淡を部分的に取り除くのに最適なツールです。強く擦るのではなく、軽く押し当てることで、自然なハイライトを作ることができます。

例えば、人物の肌の艶や柔らかい光が反射する部分では、広い範囲にわたって軽くトーンを抜くことで、なめらかな表現ができます。

この場合には、練り消しゴムを練って「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しく擦ることで少しづつトーンを調整できます。

また、光源に向かって徐々にトーンを明るくする際にも有効で、鉛筆で描いた部分を適度にトーンを弱めながらグラデーション(階調)を作れて、より自然な仕上がりになります。

消しゴムスティックで細密なハイライトを描く

消しゴムスティックは、髪の毛や布のシワ、光の反射部分など、細かいハイライトを作る際に適しています。

細い線を強調したい場合は、消しゴムスティックの先端を使い、一定方向に軽く滑らせることで、くっきりとした光のラインが生まれます。

特に、水滴やガラスの反射、動物の瞳の輝きなどの表現に有効です。また、あらかじめ広めの範囲に鉛筆で陰影をつけてから、必要な部分のみを細く消すことで、より精密なハイライトを作ることができます。

樹脂製消しゴムで光と影のコントラスト(明暗差)を強調

樹脂製消しゴムは、強めに消すことでハイライトを際立たせ、光のコントラスト(明暗差)を強調する際に適したツールです。

たとえば、金属の質感を表現する場合には、鉛筆で全体の影を描いた後で、光が当たる部分をしっかりと消しゴムで抜くことで、強い光沢を演出できます。

さらに、消しゴムの角を活用することで、より直線的でシャープなハイライトを作り出すことも可能です。

消しゴムは単なる修整ツールではなく、鉛筆画のハイライト表現を支える重要なアイテムです。練り消しゴムは柔らかい光を、消しゴムスティックは精密なハイライトを、樹脂製消しゴムは強いコントラストを生み出すのに役立ちます。

これらを適切に使い分けることで、鉛筆画のリアリティーと奥行きを格段に向上させることができます。

鉛筆画の仕上がりを向上させる消しゴムの使い方のコツ

鉛筆画において、消しゴムは単なる修整道具ではなく、作品の完成度を高める重要なツールです。消しゴムの使い方次第で、繊細なハイライトや質感を表現し、よりリアルで奥行きのある仕上がりにすることができます。

本章では、鉛筆画のクオリティーを向上させるための消しゴムの活用テクニックを紹介します。

練り消しゴムでトーンの調整に使う「擦らない消し方」

練り消しゴムを使う際には、強く擦って消すのではなく、軽く押し当てるように使うことで自然なトーンの調整も可能です。

練り消しゴムを使う場合には、押しつけるだけで鉛筆の粒子を部分的に除去でき、グラデーション(階調)をスムーズに整えられます。

この方法は、肌の質感や布の柔らかさを表現する際に有効で、陰影を調整しながら自然な光の当たり方を作り出すことができます。

尚、練り消しゴムを使った新たな描き方として、例えば空きビンを使った制作をする場合には、一旦全体をHB等の鉛筆を優しく軽いタッチの縦横斜めの4方向からの線で面を埋めます。

そして、そこへ「練り消しゴムを練って先端を鋭いドライバーのような形状」にして、光っている部分を拭きとります。その後は、それぞれの部分に必要なトーンを乗せていけば完成へ向かえます。次の作品の空きビンはそのようにして描いています。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

あるいは、花の花芯を描く際等には、その部分に同じようにHB等の鉛筆を優しく軽いタッチで面を埋めます。

そして、そこへ同じような形状にした練り消しゴムで、雄しべや雌しべの位置に、点を打ち、その後は、それぞれの部分に必要なトーンを乗せていけば完成へ向かえます。次の作品の花芯はそのようにして描いています。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

「樹脂製消しゴムの角」を活用してシャープなラインを作る

樹脂製消しゴムを使う際には、平面で擦るのではなく、角や細い部分を利用することでシャープな線やハイライトを作ることができます。

例えば、髪の毛の光沢や、ガラスや金属の反射を描くときには、樹脂製消しゴムのエッジ(縁)を使って細い線を引くようにすると、より精密な表現が可能になります。

また、角を使うことで必要な部分だけを的確に消せるため、意図しない部分を消さずに修整できます。

樹脂製消しゴムの「摩擦をコントロール」して表現の幅を広げる

樹脂製消しゴムの摩擦を調整することで、消え方に変化をつけることができます。強く押しすぎると紙が傷みやすく、逆に優しく擦ることで滑らかな調整が可能になります。

樹脂製消しゴムを使う場合には、消しゴムの圧力を変えることで、硬い影と柔らかい影をコントロールすることができます。

例えば、コントラスト(明暗差)をつけたい部分は強めに、ぼんやりと光が当たる部分は軽く消すことで、立体感を演出できます。

鉛筆画における消しゴムの使い方一つで、作品の印象が大きく変わります。「こすらず叩く」「消しゴムの角を活用」「摩擦をコントロールする」といったテクニックを身につけることで、より繊細でリアルな鉛筆画を仕上げることが可能になります。

消しゴムの特性を理解し、適切に使い分けることで、表現の幅をさらに広げましょう。

消しゴムを長持ちさせるための保管方法とメンテナンス

鉛筆画の制作に欠かせない消しゴムは、適切に保管し、定期的にメンテナンスすることで長く使うことが可能になります。

消しゴムは、劣化すると消去力が落ちたり、紙を汚してしまう原因にもなるため、しっかりと保管することが大切です。

本章では、消しゴムを長持ちさせるための保管方法とメンテナンスのポイントを紹介します。

直射日光と高温を避けて保管する

消しゴムは、高温や直射日光に弱く、劣化しやすい性質を持っています。特に樹脂製や練り消しゴムは、熱によって柔らかくなりすぎたり、ベタついたりすることがあります。

これを防ぐために、涼しく乾燥した場所で保管することが重要です。例えば、鉛筆や画材と一緒に密閉容器や専用ケースに入れておくと、外部の影響を受けにくくなり、長期間使用できます。

筆者の場合には、次の画像のように、100円ショップで購入した書類入れ(20cm×39cm)を購入してきて、そこへバンダナを敷いて、鉛筆などの画材を保管して、31年間も使い続けています。^^

尚余談ながら、鉛筆削りで削れないほど短くなった鉛筆は、「鉛筆延長ホルダー」に差し込んでカッターなどで削れば、2~3cmくらいまで使い切ることができます。次の画像にも5本見えていますよね。^^

筆者の画材道具入れの画像です

消しゴム表面の汚れを定期的に落とす

消しゴムは、使用するたびに鉛筆の黒鉛や紙の繊維が付着して、消去力が低下します。汚れたまま使い続けると、意図せず紙を汚してしまうこともあるため、定期的に表面をきれいにすることが大切です。

特に練り消しゴムは、汚れが溜まると効果が弱まるため、手で引き伸ばしながらきれいな部分を表面に出すようにしましょう。樹脂製消しゴムの場合は、不要な紙に軽くこすりつけることで汚れを取り除けます。

消しゴムをカットして使い、新しい面を活用する

消しゴムは使い続けると角が丸くなり、細かい部分の修整がしにくくなります。そのため、適宜カットして新しい角を作ることで、細かい修整にも対応可能になります。

特に、細いラインのハイライトを入れる場合は、カットしたばかりの鋭い部分を使うことで、よりシャープな線が描けます。練り消しゴムの場合は、必要な分だけちぎって使うと、フレッシュな部分を効果的に活用できます。

消しゴムは適切に保管し、定期的にメンテナンスすることで、消去力を維持しながら長持ちさせることができます。

直射日光や高温を避けて専用の入れ物に入れて保管して、汚れをこまめに落としたり、新しい面を活用することで、消しゴムの性能を最大限に引き出しましょう。

尚、練り消しゴムは、気温の高い時期や、寒い時期であれば温風ヒーターで少し温めるかして、軟らかくなったところで、引き延ばして半分に折り、捩じって引き延ばして半分に折りと数回繰り返せば充分使い続けられます。

筆者の使っている練り消しゴムは、一番古い物で31年間使い続けていますが、色が黒くなってきてもまだまだ使えます。

こうした管理をすることで、鉛筆画の制作をより快適に進めることができます。

まとめ

鉛筆画の仕上がりを向上させるためには、消しゴムの選び方、使い方、保管方法を正しく理解し、適切に活用することが重要です。

ここでは、鉛筆画に適した消しゴムの種類、使い方のコツ、ハイライト表現のテクニック、そして長持ちさせるための保管とメンテナンス方法について解説しました。以下に要点をまとめます。

鉛筆画に適した消しゴムの種類と特徴

- 練り消しゴム:柔らかいタッチでグラデーションや光の表現に最適。

- 消しゴムスティック:髪の毛や反射光のような細かいハイライトに適用。

- 樹脂製消しゴム:強いコントラスト(明暗差)を作るための広範囲消去に有効。

プロが愛用するおすすめの消しゴム5選

- トンボ MONO消しゴム:細密な修整が可能な万能消しゴム。

- サクラクレパス フォームイレーザー:紙を傷めにくく、濃い鉛筆の修整向き。

- ステッドラー マルスプラスチック:均一な消去で濃淡の調整に最適。

- ぺんてる ハイポリマーアイン:シャープな修整やコントラスト(明暗差)の調整に便利。

- クサカベ 練り(消し)ゴム:ハイライトやソフトな修整に適用。

鉛筆画の仕上がりを向上させる消しゴムの使い方のコツ

- 「こすらず押し当てる」:トーン調整には消しゴムを押し当てるように使うこともできる。

- 「消しゴムの角を活用」:シャープなハイライトや細かい修整に使用。

- 「摩擦をコントロール」:圧力の調整で光や影の表現に差をつける。

消しゴムを活かしたハイライト表現のテクニック

- 練り消しゴムで柔らかい光の演出。

- 消しゴムスティックで細密なハイライトを描く。

- 樹脂製消しゴムで光と影のコントラスト(明暗差)を強調。

消しゴムを長持ちさせるための保管とメンテナンス

- 高温・直射日光を避ける:劣化やベタつきを防ぐ。

- 定期的に表面の汚れを落とす:黒鉛の付着を除去し消去力を維持。練り消しゴムは適宜よく練って使う。

- 適宜カットして新しい面を活用:細かい修整や細密な描写に対応。

鉛筆画のクオリティーを高めるには、消しゴムの種類を使用方法に見合った製品を選び、適切なテクニックを駆使することが不可欠です。

また、日頃のメンテナンスを怠らずに、最適な状態で使い続けることが美しい作品を生み出す秘訣です。プロの技を取り入れながら、あなたの鉛筆画をさらに洗練させましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

これらを適切に使い分けることで、より細密で魅力的なモノトーンの鉛筆画を制作することが可能になります。