こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治と申します。

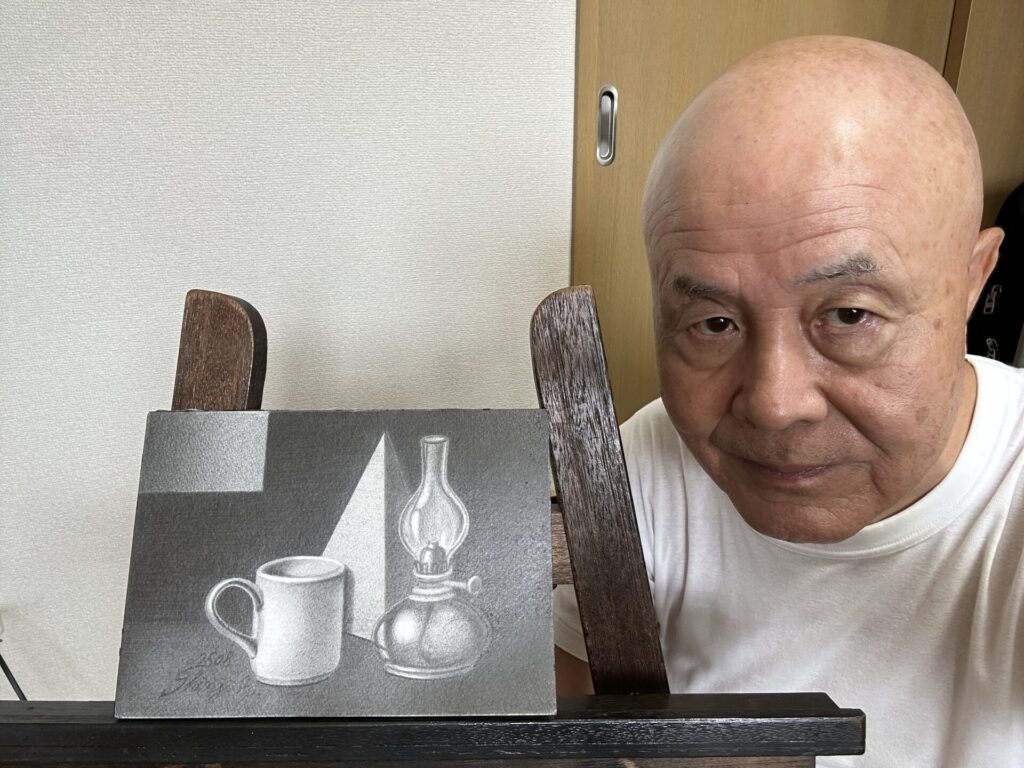

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描き進めていく中で、単調な線ばかりでは作品に動きが出ず、表現が硬く見えてしまうことがあります。その解決のカギとなるのが、筆圧のコントロールです。

強弱を巧みに使い分けることで、線にリズムを生み、観てくださる人の視線を自然に誘導したり、画面全体に豊かな表情を与えることができます。

この記事では、鉛筆画中級者の人が習得すべき、筆圧操作の基本と応用を解説し、描線の表現を通じて作品をさらに格上げするための、実践的なテクニックをご紹介しましょう。

簡単なことのように見えて、線の扱い方には深いテクニックが必要となるものです。改めて描線の扱い方について、確認してみてください。^^

それでは、早速どうぞ!

筆圧が生み出すリズムの基本

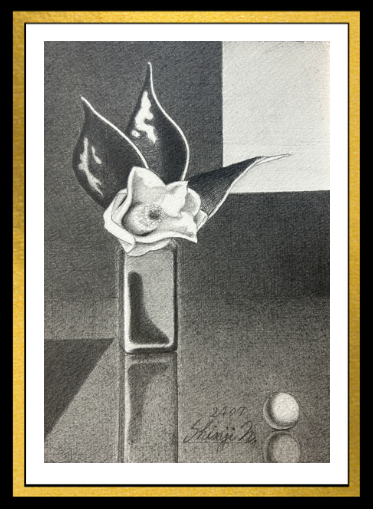

秋 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く際に、筆圧は単なる濃淡を作るための手段ではなく、線の表情や画面全体のリズムを形作る重要な要素です。

本章では、筆圧がもたらす効果を理解し、描写の中に自然な動きを加えるための基本的な考え方を整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

筆圧の強弱と描線の変化

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

筆圧を強めれば濃く太い線が生まれ、弱めれば淡く繊細な線になります。この変化が積み重なることで、一本の描線の中に抑揚が生じ、単調さを回避できます。

とくに曲線では、筆圧を滑らかに変化させることで、柔らかなリズムを生み出せるのです。

逆に、直線部分では、一定の強弱を意識的に付けることで、画面の硬さを和らげる効果もあります。

描線の連続性とリズム感

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

筆圧の変化は単発で終わるのではなく、描線同士が連なったときに、リズムとして作用します。

複数の描線が同じリズムで繰り返されると、心地よい統一感が生まれ、あえて変化を加えると、アクセントとして視線を誘導する効果が得られるのです。

たとえば、髪の毛や草木などの細かいモチーフには、一定のリズムを基本としつつ筆圧を所々で強めることによって、自然な揺らぎを表現できます。

筆圧と奥行き表現の関係

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

筆圧は、立体感や遠近感の表現にも欠かせません。

手前のモチーフは強めの筆圧で濃く描き、奥にあるものは弱い筆圧で淡く処理することで、距離感が自然に生まれます。

鉛筆画中級者の人にとっては、ただ濃淡を操作するのではなく、筆圧の強弱をリズムとして捉えることが、空間表現を一段高めるコツとなるのです。

鉛筆画中級者の人が意識すべきリズムの工夫

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、筆圧をただの力加減として捉えるのではなく、音楽的なリズムのように意識することが重要です。均一な力ではなく、強弱を交互に繰り返したり、緩急をつけることで線が活き活きとします。

また、視線を誘導したい部分では筆圧を強め、背景部分では緩やかに流すなど、場面ごとにリズムを設計することが求められるのです。

さらに、一定のリズムと変化のバランスを考えることで、全体が整いながらも単調にならない構成が可能になります。この点は、鉛筆画中級者の人が表現を深める際の大きな課題であり、意識的な訓練が欠かせません。

筆圧は単なる濃淡調整ではなく、画面全体のリズムを生み出すための重要な要素なのです。強弱をつけることで描線の表情が豊かになり、作品に動きや奥行きを与えることができます。

強弱のリズムがもたらす画面全体の調和

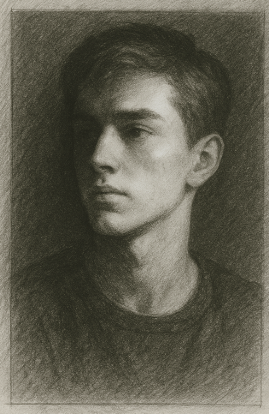

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

筆圧による強弱のリズムは、単なる線の表情に留まらず、画面全体の調和を生み出す重要な役割を担います。

部分的な描写だけでなく、作品全体に広がる動きを意識することで、より一体感のある鉛筆画を完成させることができるのです。

本章では、描線の強弱がどのように調和を作り出すかを具体的に考えていきます。

主題と背景の対比をつくる筆圧のリズム

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

作品の中で、最も注目させたいモチーフには強めの筆圧を用い、背景や補助的な要素には軽やかな筆圧を繰り返すと、主題(主役や準主役、以下主題)と背景が自然に区別できます。

このとき重要なのは、ただ濃淡をつけるだけではなく、線をリズミカルに配置して強弱の対比を作ることです。

背景が淡く揃っている中に、主題の濃いリズムが響くことで、画面全体が整いながらも視線の焦点が明確になります。

動きを生み出す連続性の工夫

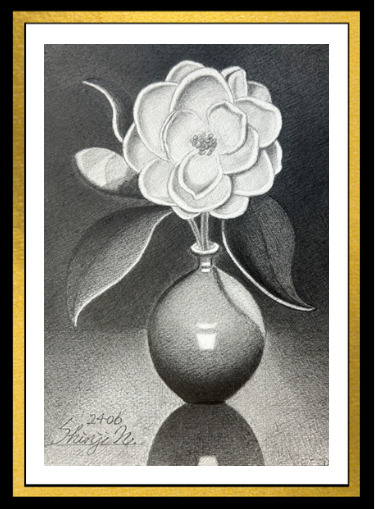

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

強弱のリズムは、線が互いに繋がることで動きを形作ります。モチーフの外形だけでなく、内部の陰影や質感表現でも、筆圧の強弱を一定の方向性に従って繰り返すと、画面に統一感が生まれます。

たとえば、木の幹を描く場合には、縦方向に強弱を交えながら連続する線を描けば、自然な流れと質感の両立が可能です。

鉛筆画中級者の人は、細部の描写に没頭し過ぎず、全体のリズムを保つ意識を持つことが必要になります。

緊張と緩和のリズムで奥行きを作る

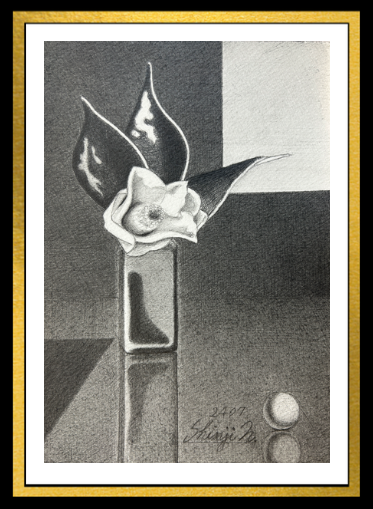

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

画面全体の調和には、強弱のリズムを用いた緊張と、緩和のバランスが不可欠です。強い筆圧の線が密集する部分は緊張感を生み、弱い筆圧で空間を抜く部分は緩和の役割を果たすのです。

両者を意識的に組み合わせることで、画面に奥行きやリズムの波が生まれ、観てくださる人の目を自然に動かすことができます。

この緩急の設計は、音楽のリズムと同じように変化を与えることがポイントです。

部分と全体を結びつける筆圧の設計

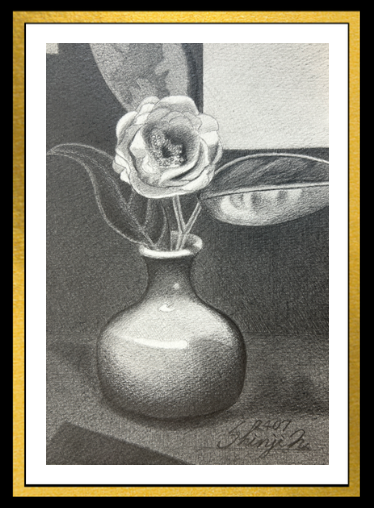

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、特に意識すべきは、部分の筆圧操作が全体のリズムとどう結びつくかという点です。局所的に筆圧の強弱を工夫しても、全体の流れと無関係であれば不自然に見えてしまいます。

そこで、まず画面全体を大局的に眺め、強いリズムを配置する場所と、柔らかく流す場所を設計することが重要です。

この視点を持つことで、各部分の描写が作品全体の調和に貢献し、完成度を高めることにつながります。

筆圧の強弱が生み出すリズムは、画面全体の調和を形作る根幹です。主題と背景の対比、流れを作る連続性、緊張と緩和のバランス、部分と全体の結びつきを意識することで、単なる描写を超えた統一感のある作品が完成するのです。

鉛筆画中級者の人は、細部ばかりに執着するのではなく、全体を俯瞰して筆圧のリズムを設計することによって、より表現力豊かな制作画面を構築できます。

筆圧の変化で描く自然な動きと生命感

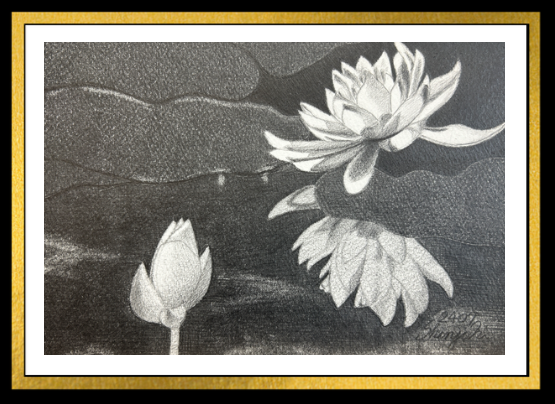

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における表現力をさらに高めるためには、筆圧を使い分けて自然な動きや生命感を描き出すことが欠かせません。

単なる形の再現にとどまらず、描線に抑揚を与えることで、静止したモチーフにも動きや息づかいを感じさせることができるのです。

本章では、筆圧の変化を通じて生まれる動きや、生命感の表現について解説します。

描線に宿るリズムと身体的な動き

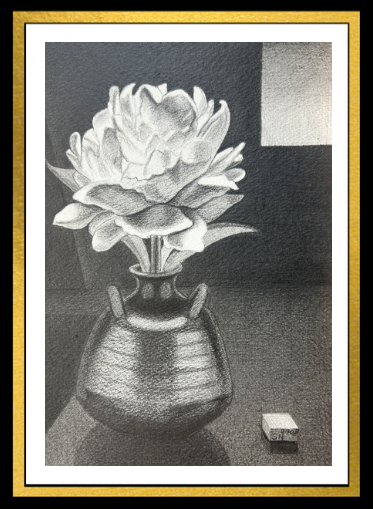

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

筆圧を変化させながら描かれる線には、描き手自身の動きが反映されます。力を込めた瞬間は線が強くなり、抜いた瞬間は線が軽やかに変わります。この連続はまるで呼吸のようなリズムとなり、静止した制作対象にも動きを与えられます。

たとえば、衣服のしわや波打つ髪の毛などは、筆圧の抑揚を意識することで、自然な揺らぎや動きを再現できるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この身体的リズムを意識することが、生命感を描き出す第一歩となります。

筆圧と描線の方向性による流れの表現

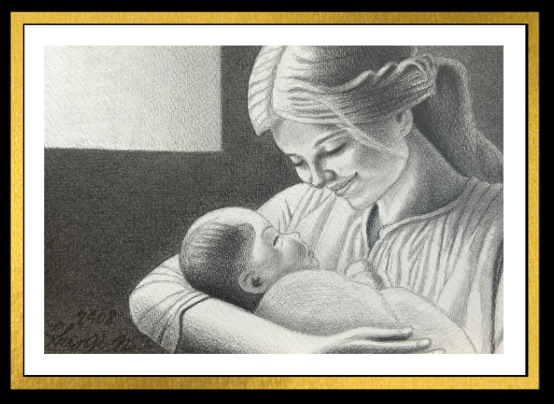

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

制作画面上で動きを感じさせるためには、描線の方向性と筆圧の変化を連動させることが重要です。同じ方向に繰り返し線を重ねる場合でも、力を一定にせず強弱を交互に加えることで、動きが滑らかに続きます。

風に揺れる草木や動物の毛並みを描くときに、方向性を揃えつつ筆圧を変化させれば、単調ではない自然な動きを作り出せるのです。

ここでは、直線的な硬さを避け、曲線の柔らかさと筆圧の変化を融合させる意識が求められます。

生命感を与える細部描写の工夫

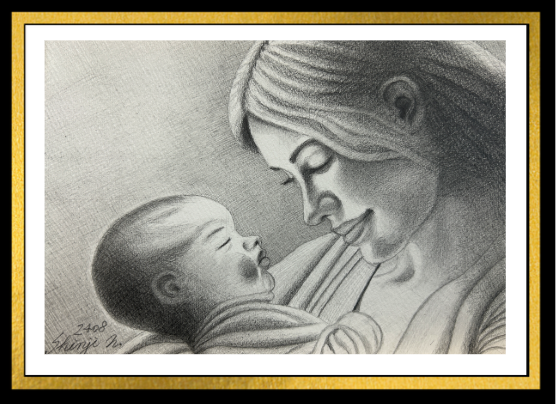

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

生命感は大きな構造だけでなく、細部にも宿ります。たとえば、人物の目元や手の指先など、わずかな筆圧の変化が表情や緊張感を左右します。

弱い筆圧で描かれた線が柔らかさを演出し、強い筆圧が輪郭を際立たせることで、制作対象の持つ躍動感を強調できるのです。

鉛筆画中級者の人は、細部においても強弱を意識して単調な線を避けることで、モチーフに息吹を吹き込むことができます。

動きと静けさを両立させるバランス

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

筆圧の変化による動きの表現は効果的ですが、画面全体が動きすぎると、落ち着きを失います。そのため、動きを強調する部分と、静けさを保つ部分のバランスを設計することが必要です。

たとえば、背景を軽い筆圧で静かに描き、主題の一部に強い筆圧でリズムを加えると、動きと静けさが共存し画面に深みが生まれます。

緩急のある筆圧の設計によって、観てくださる人に自然な生命感を伝えることができるのです。筆圧の変化は、鉛筆画に自然な動きと、生命感を与える大きな要素なのです。

描き手の身体的リズム、描線の方向性との連動、細部の描写の工夫、そして動きと静けさのバランスを意識することで、単なる再現を超えた表現力が身につきます。

鉛筆画中級者の人は、筆圧を単なる濃淡の調整手段と考えず、描線を生き物のように動かす感覚を養うことが、作品の質を高める大きな鍵となるのです。

濃淡のリズムを活かした空間表現のコツ

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における空間表現の要は、濃淡の配置とそのリズムにあります。

筆圧を変化させながら濃淡を繰り返すことで、画面全体に奥行きや広がりを生み出すことが可能となるのです。

本章では、筆圧を通じた濃淡のリズムをどのように使えば、自然で説得力のある空間表現につながるのかを整理します。

手前と奥を分ける濃淡の対比

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

空間を意識した表現の基本は、手前を濃く、奥を淡く描き分けることです。筆圧を強めて、濃いトーンを重ねた部分は手前に浮かび上がり、弱めて軽く描いた部分は奥へと後退して見えるのです。

この濃淡の対比を、リズミカルに配置することで、平面的な画面に奥行きが生まれます。

鉛筆画中級者の人は、単に濃く描いたり、薄く描くのではなく、リズムとして濃淡を施す意識を持つことが重要です。

光源を意識した濃淡のリズム

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

濃淡のリズムは、光源の位置と結びつくことで、より自然な空間表現となります。

光が当たる部分では、筆圧を抑えて淡いトーンを置き、影になる部分では筆圧を強めて濃く仕上げます。この手法が画面全体のリズムとなり、立体感を高められるのです。

たとえば、静物画でリンゴを描くときには、光の当たる面は軽やかに流れる線、影の部分は重く密度のある線を用いれば、自然な光のリズムが空間を作り出せます。

背景処理と空間の広がり

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

濃淡のリズムは、モチーフそのものだけでなく、背景の描写でも空間を広げる効果を持ちます。

背景を均一に塗るのではなく、淡い部分と濃い部分を交互に配置すると、奥行きが深まり、主題のモチーフが自然に引き立つのです。

鉛筆画中級者の人は、背景の濃淡を無視せず、主題との関係性を意識しながらリズムを整えることが大切です。背景に動きを持たせることで、作品全体に躍動感や広がりが生まれます。

尚、ここで、圧倒的な「画面深度」を高める方法についてお伝えします。近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、観てくださる人の視線を瞬間的に奥へと導けます。次の作品を参照して、試してみてください。^^

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

リズムの過不足を調整する視点

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

濃淡のリズムを強調しすぎると画面が騒がしくなり、逆に弱すぎると単調になります。そのため、リズムの強弱を調整する視点が不可欠となります。

強い濃淡は、視線を集めたい部分に集中させ、その他の部分では控えめに配置するのが理想です。

このバランス感覚は、鉛筆画中級者の人が特に磨くべき感覚であり、部分描写に偏らず全体を眺める習慣を持つことで鍛えられます。

濃淡のリズムを活かした空間表現は、鉛筆画の奥行きと説得力を高める基本的な技法です。

手前と奥の対比、光源を意識したリズム、背景処理による広がり、そして全体のバランス調整を組み合わせることで、自然で調和の取れた画面が完成します。

鉛筆画中級者の人は、濃淡を単なる濃さの違いとして扱うのではなく、リズムとして意識的に操作することで、より深みのある空間表現を実現できるのです。

筆圧のリズムで魅せる作品全体の印象操作術

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、筆圧の強弱をリズムとして設計することは、単なる線の描写技術にとどまらず、作品全体の印象をコントロールする手段となります。

観てくださる人が最初に持つ印象は、細部よりも全体の雰囲気及び動きや流れから決まるため、筆圧のリズムを意識することで、作品の完成度が格段に高まるのです。

本章では、作品全体を魅せるために活用できる印象操作術を整理します。

視線誘導を意識した筆圧の配置

誕生2023-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

作品を観てくださる人の視線は、濃淡や描線の強弱によって自然に誘導されます。筆圧を強めて描いた部分は視線を引きつけ、弱めた部分は補助的な背景として機能するのです。

これを利用して、画面の入り口となる部分に強い筆圧を置き、視線を主題モチーフへ導き、その後、背景へと流すように設計すれば、作品に物語性が生まれます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

尚、この作品では、「黄金分割」という構図を使って描いていますが、構図を扱うことで、作品全体が見映えのする作品になります。構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、参照してください。^^

鉛筆画中級者の人は、ただ描き込むのではなく、視線の流れをデザインする意識を持つことが重要です。

主題に合わせたリズムの選択

第3回個展出品作品 心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

筆圧のリズムは、作品の主題に合わせて調整する必要があります。動きや活気を強調したい場合には、強弱のコントラスト(明暗差や対比)を大きくし、リズムに緩急を持たせると効果的です。

一方、静謐(せいひつ)さや落ち着きを表現したい場合には、筆圧の変化を穏やかにし、均質に近いリズムを保つと良いでしょう。

テーマに応じてリズムを選ぶことで、観てくださる人の印象を自在に操ることができます。

部分と全体の調和を意識した筆圧の設計

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

部分的な筆圧の工夫が、全体と調和していなければ、作品は不安定に見えてしまいます。そのため、細部を描き込む際には、全体のリズムとのつながりを常に確認することが欠かせません。

たとえば、主題の輪郭線に強い筆圧を用いた場合、背景の筆圧のリズムは軽やかに調整してバランスを取る必要があるのです。

部分と全体の調和を意識することで、作品全体が安定感を持ち、印象も統一できます。

印象を高める仕上げのリズム操作

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

仕上げ段階で、筆圧のリズムを微調整することは、作品全体の印象を大きく左右します。強すぎる部分を少し緩めたり、淡すぎる部分にアクセントを加えたりすることで、視線の動きが整理できます。

また、余白を活かして軽やかなリズムを残すと、全体に呼吸感が生まれます。鉛筆画中級者の人は、微調整を単なる修整と捉えず、リズムを最終的に整える工程と考えることで、完成度を一段引き上げられるのです。

尚、この場合には、「練り消しゴム」を練って先端部分を鋭くした状態で、主題の輪郭などが濃すぎる場合には、軽くなぞって濃度を調整できますし、ハイライト部分を丹念に拭き取ることで、メリハリを強調できます。^^

筆圧リズムを活用した印象操作は、作品全体を魅力的に見せる大きな力を持ちます。視線誘導、主題に応じたリズムの選択、部分と全体の調和、仕上げの微調整を組み合わせることで、単なる描写に留まらない表現力が発揮されるのです。

鉛筆画中級者の人は、筆圧リズムを単なる描線の変化として扱うのではなく、作品全体の印象を操る要素として意識することで、観てくださる人に強い印象を残す表現を実現できます。

練習課題(3つ)

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

筆圧の強弱を繰り返す直線練習

スケッチブックや紙の端から端まで、直線を何度も引きながら筆圧を強めたり弱めたりしてリズムを作ります。

均一な線ではなく、力を込めた部分と抜いた部分を交互に配置し、線の流れが自然な抑揚を持つように意識します。この練習により、筆圧のリズムを身体で覚えることができるのです。

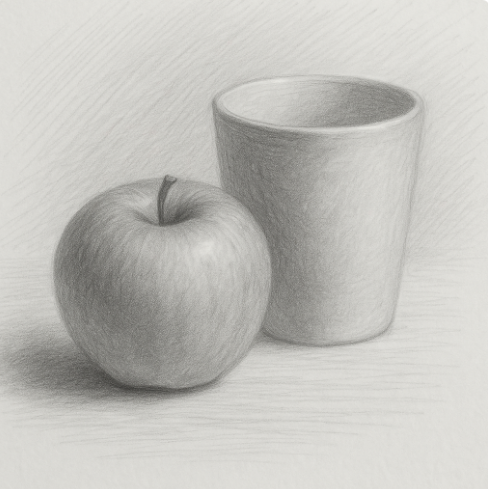

参考画像です

曲線で動きを表現するリズム練習

円や波線を描きながら、筆圧を変化させて、線に柔らかい動きを与えます。

強めた部分で線を際立たせ、弱めた部分で流れをつなぐことで、曲線全体に生命感が宿ります。髪の毛や布のしわを表現する練習としても有効です。

参考画像です

モチーフを使った濃淡と空間のリズム練習

リンゴやカップなど単純なモチーフを選び、手前は筆圧を強めて濃く描き、奥や背景は弱めて淡く処理します。

濃淡のリズムを取り入れて描くことで、自然な奥行きと空間表現を学ぶことができます。

参考画像です

まとめ

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における筆圧リズムの工夫は、単に線を強くしたり弱めたりする技術ではなく、作品全体の動き及び流れや印象をコントロールする表現手段です。

鉛筆画中級者の人が、この技術を身につけられれば、画面に自然な動きや奥行きを与えられて、観てくださる人に伝わる、魅力的な作品へと進化させることができます。以下では、これまでの内容を振り返りながら要点を整理します。

- 筆圧のリズムを基本とした描線の強弱は、作品に呼吸や流れを与える。均一な描線ではなく、強弱を繰り返すことで画面が活き活きとする。

- 強弱の抑揚を用いた調和は、作品全体を安定させる効果を持つ。部分的な工夫が全体と繋がることで、まとまりのある印象をつくる。

- 筆圧の変化による動きの表現は、静止した制作対象にも生命感を吹き込み、自然な動きや流れを再現できる。髪や布、草木などの揺らぎにも応用可能。

- 濃淡のリズムを意識することで、平面の画面に奥行きと空間を生み出せる。手前は濃く、奥は淡く描く基本を実行することが重要。

- 視線誘導を目的とした筆圧操作は、観てくださる人の注目点をコントロールする力を持つ。主題を強く、背景を弱く扱うことで印象が引き締まる。

これらを実践する際に大切なのは、常に「部分」と「全体」の両方を意識する姿勢です。強弱のバランスを誤ると作品が騒がしくなったり、逆に単調になったりするため、適度な調整が必要となります。

また仕上げ段階で、筆圧のリズムを微調整することで、視線の動きや印象を整理して、完成度を高めることも可能です。

鉛筆画中級者の人にとって、筆圧リズムは単なる技術の積み重ねではなく、表現を自在に操るための大きな武器になります。

描線に抑揚を宿し、濃淡にリズムを与え、作品全体の印象を意識的にデザインすることで、観てくださる人に強く訴えかける画面を生み出せるのです。

日々の練習課題を通してリズム感を体得し、作品づくりに活かすことが、より高い表現力への確実なステップとなります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた。あなたの未来を応援していますよ!

-2019-3-150x150.png)

鉛筆画中級者の人は、筆圧を意識的に操作し、描線に音楽的なリズムを込めることで、より魅力的な表現へと進化させられるのです。