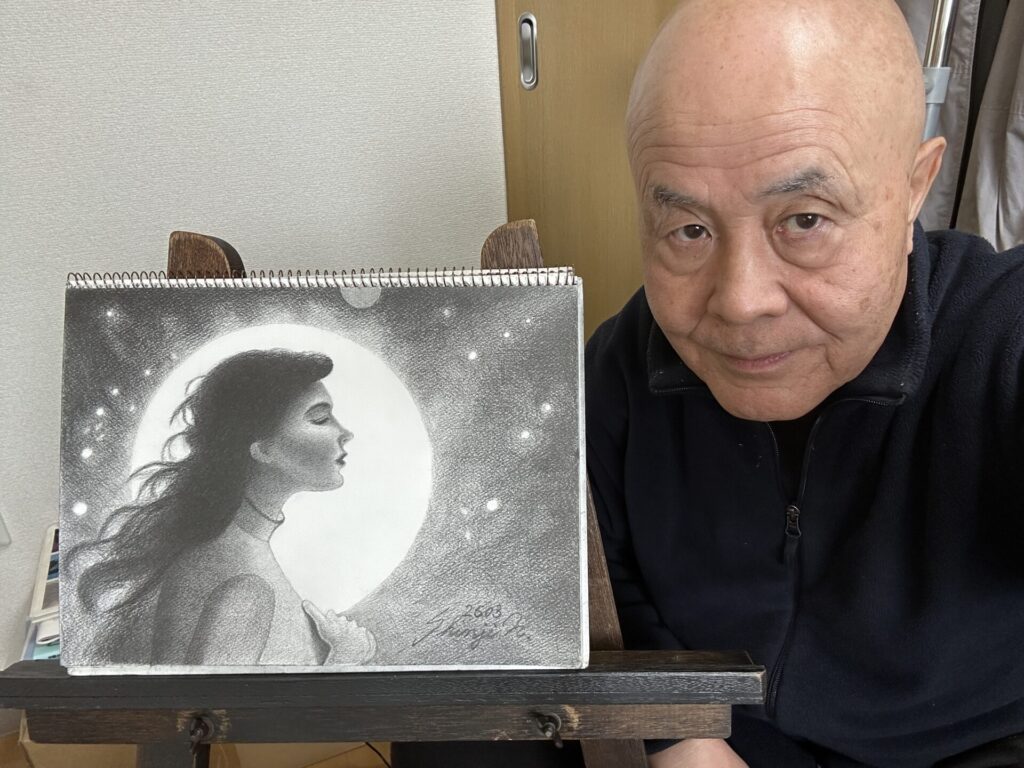

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、静物を題材とした鉛筆画は、初心者の人にとって観察力やデッサン力を養う絶好のステップです。

この記事では、鉛筆画による静物デッサンを始めるにあたって、押さえておきたい基本構成から、質感の描き分け、光と影の使い方、そして仕上げのポイントまで、段階的にわかりやすく解説します。

鉛筆だけで、リアリティーを追求するためには、モチーフを詳細に観察する視点や、静物デッサンに迷わないための工夫も必要です。

これから鉛筆画を始めたい人や、静物デッサンに苦手意識がある人でも、確実にスキルアップできる実践的な内容となっています。

それでは、早速見ていきましょう!

静物デッサンの基本構成とは?描き始める前の準備と考え方

第1回個展出品作品 葡萄 1997 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画による静物デッサンでは、描き始める前の「構成」が完成度に直結します。構成とは、モチーフをどう配置し、どのような視点で捉えるかを決めるプロセスです。

単に対象を模写するだけではなく、画面全体のバランスや視線の流れ、主役と背景の関係を意識することで、作品に奥行きと説得力が生まれます。

本章では、モノトーンの鉛筆画に特化した、静物による画面構成の考え方を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

視点と角度を決めてデッサンの主軸を定める

初心者の人にありがちなのが、複数のモチーフをなんとなく並べてしまうことではないでしょうか。

まず重要なのは、どの角度から観るかを明確にし、主役となるモチーフを構図(※)上の中心、つまり構図分割線は絵画制作上の中心点になるので、そこへ据えることです(寸法上の中心ではありませんので注意してください)。

次の作品では、主役の洋ナシを画面横の黄金分割線上に配置しています。つまり、その下の「黄金分割構図基本線(横向き)」の中の、⑤線上に洋ナシの中心を配置しています。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

黄金分割構図基本線とは、画面の縦(⑦⑧)横(⑤⑥)のサイズに対して、÷1.618で得られた寸法で分割します。

そして、画面縦(④)横(③)の二分割線と、左右の対角線②①も加えて、それらの線も有効に使って(関連付けて)構成します。

-220609-3.png)

見下ろす視点、横から見る視点などによっても、構図の印象が大きく変わりますので、さまざまに試してみましょう。

※ 構図については、この記事の最終部に「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」という関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。各種公募展への出品には必ず必要になります。

モチーフ同士の距離と高さをコントロールする

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

複数の静物を描く場合には、それぞれの間隔や高低差を調整することで、画面にリズムが生まれます。

単調な並びではなく、あえて奥行きを持たせたり交差する構図にすることで、自然な空間表現が可能になります。

前掲作品の葡萄では、手前に一粒の葡萄を置いて、遠近感を強調しています。こんなアクセントでも、作品にリズムやリアリティー(現実性)を出せます。

光源の位置を意識して構成に反映する

モノトーン鉛筆画では光と影が表現の主役となります。

そこで、光源の位置を想定しながらモチーフを配置することで、自然な陰影が生まれ、立体感を演出できます。

構成段階に、この要素を計算に入れることで、鉛筆画による静物デッサンが格段に楽になります。

尚、次の作品では、画面全体を左へ傾けて大きな動きを作り、奥から手前に転がって来るボールによって、「緊張感」を強調しています。

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

また、この作品の構図は、√2分割です。画面右上の「抜け」も使って、観てくださる人の視線を画面右上からボールの動きに従って、手前に誘導しています。

-220608.png)

鉛筆で静物の質感を描き分けるコツと練習法

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で静物を描く際には、質感の描き分けが作品の完成度を大きく左右します。

木、ガラス、布、金属など、それぞれの質感には異なる光の反射や表面の特徴があります。モノトーンで描くからこそ、微妙なトーンの変化やタッチの工夫が重要なのです。

本章では、鉛筆だけで質感を的確に描き分けるための具体的なコツと練習方法を紹介します。

観察すべきは「光の散り方」と「エッジの硬さ」

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

質感を表現するうえで注目したいのは、モチーフに当たる光の拡散具合と輪郭のシャープさです。

たとえばガラスは、光が強く反射しエッジ(縁)がはっきりする一方、布は光を吸収し輪郭が柔らかくなります。

こうした視覚情報をデッサンに反映することが、リアルな表現につながります。

質感ごとの線と濃淡の使い分けを習得する

硬質な質感にはシャープで密度の高い線、柔らかい質感には、ぼかしや滑らかなグラデーション(階調)を使います。

木のざらつきや金属の光沢などは、タッチの種類と鉛筆の筆圧で再現可能です。次の作品のコーヒーポットの輝きは、隣接する濃いトーンがあって初めて活きてきます。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフごとに異なる描き方を試す練習を重ねましょう。

一素材一デッサンの練習から始めるのが近道

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

初心者の人は、一つの質感に絞ったデッサンの練習が効果的です。

たとえば「金属のスプーン」「ガラス瓶」「木の枝」などをそれぞれ描き分け、質感ごとの特徴を記憶に刻むことで、複数のモチーフを扱う際にも自然な描写が可能になります。

まずは、身近で簡単な造りのモチーフで練習を始めましょう!

リアルさを生む光と影の使い方:初心者が意識すべきポイント

鉛筆画においてリアルさを生み出す最大の鍵は「光と影」の表現です。

特に静物デッサンでは、立体感や空間を感じさせるために、光の当たり方と影の落ち方を適切に捉える力が求められます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンだからこそ、色ではなく明暗のバランスで、対象の存在感を伝える必要があるのです。

本章では、初心者が意識すべき光と影の使い方を解説します。

ハイライトとコアシャドウを見逃さない

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

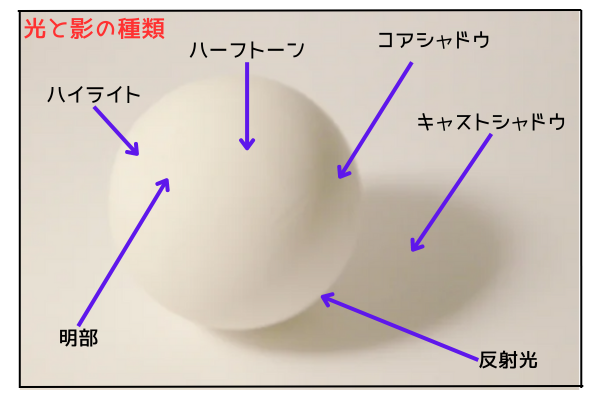

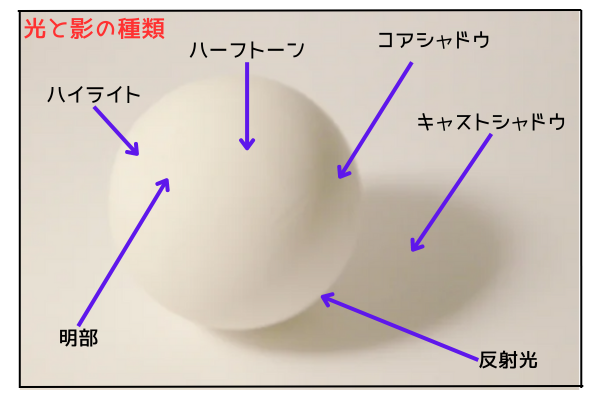

モチーフに光が当たると、最も明るい部分(ハイライト)と最も暗い部分(コアシャドウ)が生まれます。次の画像を参照してください。

この明暗の対比が立体感を生むため、曖昧にせずしっかり観察して描き分けることが重要です。

特に、コアシャドウは、立体の「奥行き」を伝えるための重要な部分となります。

影の「硬さ」で質感と距離感を調整する

水滴Ⅵ 2019 鉛筆画 中山眞治

影の輪郭がくっきりしていると、対象が近くにあるように見え、ぼんやりしていると遠く感じます。

また、柔らかい影は布や肌などの質感を、硬い影は金属や石などの質感を印象づけます。

影の境界線をコントロールすることで、リアルな質感と空間が表現できます。

反射光を入れて奥行きを演出する

明暗だけでなく、「影の中にある明るさ」も重要です。これは反射光と呼ばれ、周囲の光がモチーフに反射して届いたものです。前掲しましたが、次の画像を再度確認してください。

影の部分に微妙な明るさを描き加えることで、単なる暗さではなく「深み」を持ったリアルな陰影になります。

モチーフを立体物として作品にするには、陰影の効果的な使用が不可欠です。

影のデッサン力を高める練習法とおすすめモチーフ3選

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフのデッサンでは、影が適切に表現できることによって、形状が視覚的に再現されます。

本章では、いかに陰影の表現が重大で効果的な要因であるかについて解説します。

単一光源で行う「卵」のデッサン練習

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

シンプルな形状の卵は、影の基本を学ぶのに最適なモチーフです。

単一光源(デスクライトなど)を使って、ハイライト、ハーフトーン、コアシャドウ、反射光、キャストシャドウの5つのトーンを意識して練習しましょう。

形が単純だからこそ、微細な明暗差の描き分けが上達への近道になります。

「缶」や「カップ」で曲面の影を体感する

円柱型のモチーフは、影がどうカーブに沿って広がるかを学ぶのに適しています。

缶やカップを使えば、金属や陶器など素材の違いによる、光の反射や影の硬さも観察できます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

特にキャストシャドウの形状が変化する(光源から遠ざかるに従ってぼんやりしてくる)点に注目すると、描写力が一段と深まります。

「布」を使って複雑な影と柔らかさを表現する

布を無造作に置いて描く練習は、複雑な陰影とグラデーション(階調)の練習に効果的です。

シワの谷や山に生まれる影は柔らかく、境界が曖昧なため、スムーズなトーン移行の練習になります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 鉛筆画 中山眞治

ぼかしのコントロールと、面で捉える視点が重要です。

曲面の練習には、「白い卵」からスタートすると良いでしょう。この場合には、部屋の明かりを消して、デスクライトの明かりを斜め上から当てると、影の形をハッキリと確認できます。

構図を整えて見映えをアップ!静物を魅力的に配置する方法

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆で描く静物画では、モチーフそのものよりも「構図の取り方」が作品全体の印象を大きく左右します。

モノトーンだからこそ、配置やバランスが視覚的な美しさや安定感に直結し、観てくださる人の目を引くかどうかが決まります。

今まで鉛筆画を描いたことがない人は、どんなふうにモチーフを置けばいいのかを考えてみましょうと言われても戸惑ってしまうと思いますので、描き始めの5作品ほどは、余計なことは何も考えずに、楽しんで描くことに集中しましょう。

そして、5作品ほど描いて「描くことに慣れて」こられましたら、その次のステップでは、画面上のどこに、主役や準主役及び脇役などを配置したらよいのかがよくわかるためにも、「構図の研究」をしましょう。

本章では、初心者の人でも取り入れやすい構図の基本と、魅力的に見せるための配置方法について解説します。

三角構図で安定感と視線誘導を両立

最も基本的で安定感のある「三角構図」は、複数の静物を三角形になるように配置することで視線が自然に流れる効果があります。次の作品を参照してください。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

中心に高さのあるモチーフを置き、左右に低めのものを添えると、バランスよく落ち着いた印象になります。

負のスペースを意識して空間に余白を持たせる

全体がモチーフでぎっしりと詰まってしまうと、窮屈な印象になります。あえて「空白」を作ることで、主役が引き立ち、奥行きのある構成になります。

特に鉛筆画では、背景が単調になりやすいため、余白が空気感を生む重要な要素にもなります。次の作品を参照してください。この作品では、√2の構図分割基本線を使いながら、中空の三角という構図を使っています。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

つまり、√2分割線上のろうそくの炎を頂点とする三角形を、さまざまなモチーフによって構成しています。

左右対称を避けて視覚的なリズムを作る

左右が完全に対称になる配置は、静的すぎて退屈に感じられることがあります。

あえてモチーフをやや偏らせたり、角度をつけることで、画面に動きやリズムが生まれます。

尚、次の作品は、逆三角形の構図で制作しています。

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

視線の流れを意識した配置が、鑑賞者の興味を引くポイントです。

5作品ほど描いて、慣れてこられましたら、「構図」にも取り組みましょう。見映えのする、印象に残る作品に仕立てることができます。

構図を引き立てるトリミングと視点の工夫:静物デッサンの印象を変える演出法

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

現実に存在する作品を、どのように表現するかについては、別の言い方をすれば、「どのように実際の風景を切り取って、画面上に再現するか」です。

本章では、その切り取る(トリミング)方法について解説します。

トリミングで余白を生かし主役を際立たせる

パーティーの後でⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

画面の中でモチーフをすべて収める必要はありません。あえて一部を切り取るようにトリミングすることで、作品に動きや余韻が生まれます。

特に、鉛筆画では、大胆な構図の切り取りが主役の存在感を強調し、視覚的なインパクトを高めます。

視点の高さを変えると影と形が際立つ

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

見下ろす、水平、見上げるといった視点の違いによって、モチーフの見え方や影の落ち方が大きく変わります。

静物の形状や配置が同じでも、視点を変えるだけで構図全体の印象が変化し、新たな表現が可能になります。

接写構図で質感とディテールを強調する

パーティーの後でⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

画面を、モチーフの一部で大胆に埋める「接写風」の構図は、細部の質感を強調するのに有効です。

特にガラスや金属などの反射や、布のしわなどを強調したい場合には、細部のデッサンが鉛筆表現の豊かさを際立たせてくれます。

あなたの引き立てたいモチーフの、大きさや角度などの「切り取り」は、必ず必要になってきます。そのためにも、構図とモチーフとの関係も学習しましょう。

仕上げで完成度が変わる!静物デッサンをまとめる最終ステップ

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

静物デッサンにおいて、仕上げの工程は単なる「最後の調整」ではなく、全体の完成度を左右する重要なステップです。

モチーフの描写が一通り終わった段階で、どこまで手を加えるか、どこを引き算するかによって、作品の印象が大きく変わります。

本章では、モノトーンの鉛筆画を前提に、仕上げで意識すべきポイントを解説します。

コントラスト(明暗差)を調整して主役に視線を集める

全体を見直し、主役となるモチーフに視線が集まるように明暗のバランスを整えます。

特に、主役の周囲に対して背景のトーンをやや強めると(濃くすると)、対象が浮かび上がるように見え、立体感と存在感が際立ちます。次の作品を参照してください。

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

線の強弱とエッジの整理で画面を引き締める

-2019.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

仕上げ段階では、不要な線や濃淡のムラを整理し、必要な箇所だけに明確な輪郭を残しましょう。

特に、モチーフの端や接地面に濃いトーンを入れることで、画面が引き締まり、完成度の高い印象に仕上がります。接地面に濃いトーンが入っていないと、まるで「地に足がついていないような」不安定な印象になってしまいます。

最後は「一歩引いて見る」ことで全体の調和を確認

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

細部ばかりに気を取られていると、全体のバランスが崩れていることに、気づきにくくなります。

一度距離を取って作品を眺めることで、視線の流れや重心、トーンの偏りに気づけて、必要な最終調整が可能になります。

そして、今まで一番濃いところとして扱ってきたところをもう一段濃くしたり、ハイライト部分を「丹念に拭き取る」ことで、より一層メリハリが生まれます。

また、必要以上に濃く描いてしまったトーンの部分には、練り消しゴムを練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しくそっと擦ったり、軽く押し当てることでトーンを弱めることもできます。

仕上においては、できれば一日空けてから改めて画面を点検すると良いです。そして、濃いところの濃さが足りなければ、改めて濃いトーンを入れることで、ハイライトがより一層引き立ちます。フィキサチーフはそのあとでかけるようにしましょう。

まとめ:鉛筆画で静物デッサンを極めるためのポイント総整理

ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画による静物デッサンは、単なる模写ではなく、「構図・構成・質感・光と影・仕上げ」の5つの視点を意識することで、一気に完成度が高まります。

初心者の人でも取り組みやすく、かつ着実に上達できるポイントを以下に整理します。

上達のために意識したい7つの要素

- 描き始めの前準備

光源・角度・視点を確認及び計算し、描きやすく見映えのよい構成を設計する。 - 質感の描き分け

布、ガラス、金属などを「光の拡散」「線の密度」「グラデーション」で表現する。 - 光と影の使い方

ハイライト・コアシャドウ・反射光を見極めて立体感とリアリズムを強調する。 - 影のデッサン力を高める練習法

単一光・缶やカップを使った曲面の影を体感する・布を使った複雑な影を表現する。 - 構図と視点の工夫

三角構図や負のスペース、接写やトリミングを活かして視線の流れを作る。 - 仕上げの調整

コントラスト(明暗差)の再調整や線の整理、全体のバランス確認で作品に完成度を高めた印象を与える。 - 構図を引き立てるトリミングと視点の工夫

トリミング(切り取り)を活かして主役を際立たせる・視点の高さを変える・接写構図で質感とディテール(詳細)を強調する。

静物デッサンは「観たものをどう構築し、どう魅せるか」の訓練の場です。鉛筆だけで世界を表現する力を、ぜひこのステップで磨いてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

画面構成とは、あなたが強調したいモチーフを主役として、どのように配置すれば全体及び主役のモチーフの、見映えが良くなるかを考えることです。