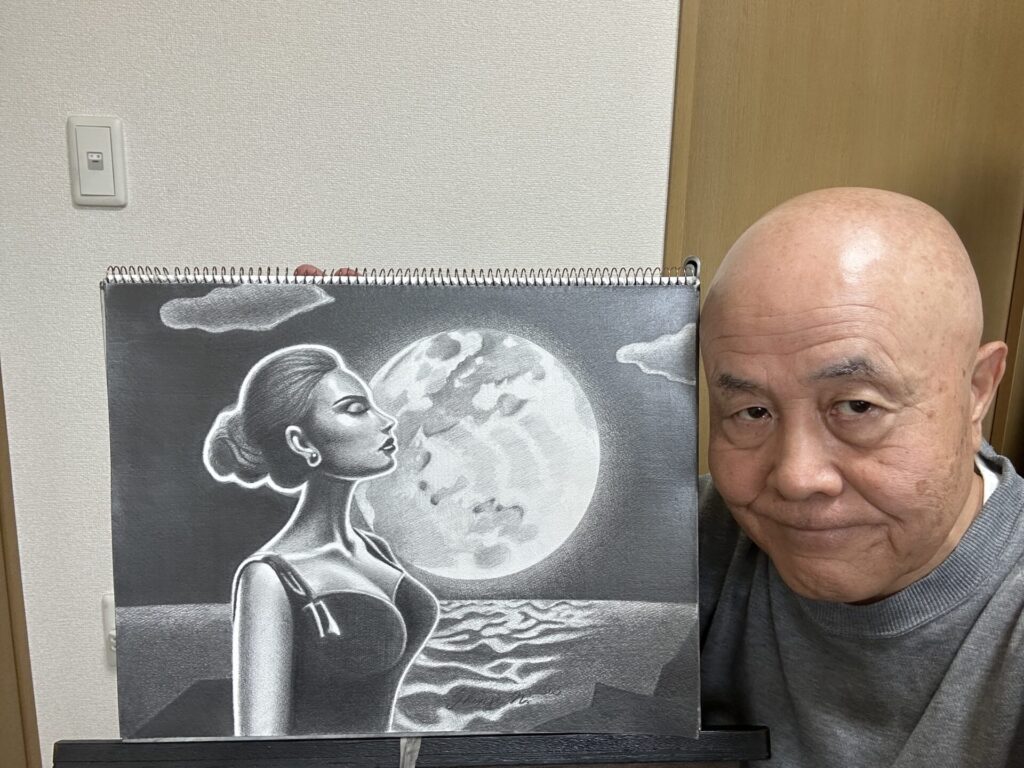

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画において「トーンの濃淡」は、画面の印象を決定づける最も重要な要素のひとつです。

鉛筆画中級者の人にとっては、ただ黒く塗るだけでなく、濃さや配置を意識して使い分けることが、作品に説得力や深みを生み出すカギとなります。

この記事では、トーンの使い方を磨くための具体的な表現技法を解説し、印象的な画面構成を目指すためのステップをご紹介。

モノトーンの世界で、観てくださる人の心に残る作品を生み出すために、トーンの持つ力を最大限に引き出していきましょう。

それでは、早速どうぞ!

トーンの濃淡が生み出す立体感と存在感

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、作品に深みを与えるためには、トーンの使い方を見直すことが重要です。

鉛筆画中級者になると、トーンを単に「塗る」のではなく、「操る」意識が必要になってきます。立体感や存在感を強調するには、濃淡の使い分けが欠かせません。

本章では、トーンの濃さだけでなく、その分布、境界、面積の調整が画面全体の印象を左右する点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

トーンを活かした滑らかなグラデーション

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆によるトーンは、力の加減で多様な濃淡を表現できます。

グラデーション(階調)では、徐々に圧を強めながら描くことで、滑らかに明暗が移行できるのです。

この技法を使えば、球体や布のような緩やかな起伏のあるモチーフにも自然な立体感を与えられます。練習の際は、濃→淡→濃の連続グラデーションを繰り返すと効果を得られます。

境界をぼかして自然な奥行きを演出する

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

光と影の境目がはっきりしすぎると、画面に硬さが出てしまいます。

トーンの輪郭を、練り消しゴムやティッシュペーパーでぼかすことで、空間に柔らかな奥行きを与えられます。

とくに、中景や遠景では、トーンをきっちり描くよりも、柔らかくなじませることで自然な遠近感が表現できますし、部分的なぼかしも効果的です。

このぼかしでは、練り消しゴムをよく練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンを施した表面を優しくなぞるようにすると調整できます。

トーンの配置と分量で主題を際立たせる

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

トーンの使用量は、画面の印象に直結します。主題の背景や周囲に、暗い背景を配置すれば、明るい主題を引き立てられます。

逆に、トーンが主題そのものにしっかりと入っている場合には、周囲をあえて抜くことで主役の存在感が際立ちます。次の画像を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

トーンの分量が多すぎると、画面が重くなりすぎるため、引き算の視点も必要です。構図のバランスと連動して調整しましょう。

焦点部分にトーンを集中させて視線を誘導

瞳や口元、衣服のシワなど、視線を集めたい箇所にトーンを強調して配置すると、作品に視点の軸が生まれます。

とくに、背景と主題のコントラスト(明暗差)活用すれば、自然と観てくださる人の視線が集まる構成になります。次の作品を参照してください。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

意識的にトーンを配置することで、印象の薄い画面から説得力のある画面へと変わります。

トーンの濃淡は、鉛筆画において最も力を持つ要素のひとつです。グラデーション(階調)やぼかし、分量と配置の工夫を通じて、立体感と存在感のある作品を生み出せるのです。

ここで大切なのは、あなたが描こうとしているモチーフの輪郭を描き、ある程度のトーンを施した後で、例えば上の作品のように背景に濃いトーンを配置した場合には、モチーフへのトーンをしっかりと入れ直すことが重要となります。

トーンのコントラストで画面に緊張感を与える

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における「緊張感」は、視線を惹きつける力の源です。その演出において、トーンのコントラスト(明暗差)は極めて有効な表現手段となります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、白と黒の明暗差をどう配置するかは、構図(※)や画面設計の根幹に関わります。

本章では、強弱のメリハリが視覚的な吸引力を生み出す鍵となる点を解説します。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

明暗の対比で視線を集中させる構成

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

濃いトーンを背景にして、明るい主題を浮かび上がらせることで、画面に劇的な印象が生まれます。

明暗差が大きいほど、そこに視線が集中しやすくなり、自然と主題が強調できます。逆に、主題自体にトーンを強く入れる場合には、周囲の明度を抑えることで主役を引き立てられます。前掲作品の「邂逅Ⅰ」を確認してください。

どちらの方法を選ぶかは、描きたいテーマに合わせて判断します。

濃いトーンを大胆に配置して画面の静と動を演出

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

画面の一部にトーンを集中させ、他の部分を明るく保つことで、緊張と緩和のリズムが生まれます。

このリズムが、画面全体に動きを与え、平坦さを防げるのです。

たとえば、左右非対称にトーンを配置したり、斜めに流れるように濃淡を付けることで、目の動きが誘導され、視覚的なドラマが展開されます。

コントラスト(明暗差)を活かす位置選びのコツ

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

濃いトーンは、画面の下部や左右端に入れると、画面に安定感を持ちながらも視線を外に逃がしにくくなります。

逆に、画面の中央に濃いトーンを置くと、印象が重たくなりがちです。そこで、主題の位置と黒の位置関係をよく考えることで、画面の安定感と緊張感を同時に保つことができるのです。

そして、構図と連動させて使うことが重要になります。

ぼかしとエッジの組み合わせでコントラストを引き立てる

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

トーンの濃淡だけでなく、「輪郭の硬さ」もコントラスト(明暗差)の一部です。

被写体の輪郭線(エッジ)を鋭く描けば、それだけでトーンの印象が強まります。

一方で、背景や遠景をぼかすことで、主題との明確な差が生まれます。硬さと柔らかさの両方を織り交ぜることで、画面に奥行きと緊張感が同時に加わるのです。

ただし、モチーフの輪郭線がくっきり観えている作品は、どおしても「不自然さ」が出てしまいます。形状をハッキリさせるためには、背景のトーンを使って「浮かび上がらせる」と記憶しておきましょう。

トーンの持つ力は、画面を支配するほどに強烈です。だからこそ、使いすぎれば破綻し、使いこなせば一瞬で目を奪われるような画面が生まれます。

コントラストの計画的な配置と明暗の調整によって、観てくださる人の目と心を釘付けにする作品を目指していきましょう。

トーンを使った空間の区切りと奥行きの演出

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、画面の空間を濃淡によってどう区切るかで、作品の完成度に大きく影響を与えます。

鉛筆画中級者の人が意識すべきポイントは、トーンを単なる影としてではなく、「空間を仕切る要素」としても活用することが必要です。

手前と奥、主題と背景の関係性を明確にするには、トーンの配置と濃さが非常に大きな役割を果たします。

本章では、トーンの明暗差が作品にどのような影響を与えるかについて解説します。

トーンで近景を強調し、奥行きを生む

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

画面の手前にあるモチーフに、濃いトーンを用いると、視覚的にそのモチーフが前に出てきます。

逆に、背景に行くほど黒の濃さを抑えることで、自然な遠近感が生まれます。

これを「空間のグラデーション」として意識すれば、画面に奥行きが加わり、平面的な印象を避けられます。とくに、構造物や風景の描写で有効です。

トーンで空間を分断して視線の動きを調整する

画面内の空間を大きく見せるには、観てくださる人の視線の動き計算することが重要です。

トーンを使って、画面を斜めに走らせる線を配置したり、中景と遠景の境界にトーンを加えることで視線が止まり、別の空間へと切り替わります。

この「視線のコントロール」が空間認識を助け、より広がりのある画面構成につながるのです。

次の作品では、画面左下の角から出発して、画面右上の角へ到達する斜線と、黄金分割(※)を使った構図で展開している作品ですが、画面左下角にはよく観えていませんが、今まさに地面を割って出ようとしている植物の芽があります。

-220609-1.png)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

その次には、地面から出たばかりの植物の芽、さらに主役となる植物の芽を配置して、3つのモチーフを使った「リズム」を使いながら、主役の背後には死の象徴である「枯葉」も置いて生と死の対比も行っているのです。

さらには、画面右端の「タバコの吸い殻」も手伝って、観てくださる人の視線を画面右上の角へ導いています。

※ 黄金分割とは、画面の上下左右の実寸に対して、÷1.618で得られた寸法で画面を分割することです。

重なりをトーンで示し、空間層を明確にする

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

作品を正面から観て、画面内で複数のモチーフが重なって観えている場合には、手前の輪郭をトーンで強調し、奥のモチーフは薄く描くことで、空間上の層構造が自然に伝わります。

とくに、静物画では、モチーフ間の重なりと影の処理が空間の印象を決めるのです。

トーンの濃度を層ごとに調整する意識が、視覚的な奥行きを支える基本となります。

トーンを抜くことで空間に抜け感を演出する

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

あえてトーンを使わない、「抜け」をつくることも重要です。

すべてを塗り込むのではなく、背景の一部に余白や薄いトーンを残すことで、空気の流れや視界の開放感が生まれます。

トーンの対極にある「抜け」もまた、空間の演出には欠かせない要素なのです。次の作品を参照してください。

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

トーンを活用することで、単なる明暗の違いを超えた空間設計が可能になります。前後の距離感、空間の切り替え、層の明確化など、あらゆる構成の中でトーンは空間のガイド役となる存在です。

描き込むだけでなく、抜けとのバランスも意識しながら、空間の深みを作っていきましょう。

印象を操るトーンの配置と形の工夫

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画においては、トーンの「濃さ」だけでなく、「どこに」「どのような形で」配置するかによって、作品の印象は大きく変わります。

鉛筆画中級者の人が表現力を高めるには、トーンを単なる陰影ではなく、画面の設計要素として意識的に使うことが求められます。トーンの配置と形状が、作品の視覚的な重心やリズムを決定づけるからです。

本章では、トーンの配置と工夫について解説します。

トーンの位置で視線の誘導を設計する

トーンは、視覚的に重みを持つため、視線を引き寄せる力があります。

主題の周囲に、トーンを配置することで、観てくださる人の目を自然に引き寄せることができるのです。

また、画面の対角線上や斜めの流れに沿ってトーンを点在させると、視線が画面を巡るように誘導され、動きのある構成に仕上がります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

トーンの形を工夫して印象をコントロールする

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

トーンを使う際には、その形状にも注目する必要があります。

シャープな線状のトーンは緊張感を生み、塊のような面状の黒は安定感や重厚さを演出します。細長く引き伸ばしたトーンは流れを作り、丸みのあるトーンは柔らかさを与えます。

トーンの形状によって、作品全体の雰囲気が変わるため、意図に応じた選択が重要です。

トーンの反復配置で画面にリズムを作る

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ濃さや、形のトーンを複数箇所に配置することで、画面に一定のリズムが生まれます。

このリズムが、構図全体の安定感を支え、視覚的な快適さをもたらすのです。

たとえば、同じ角度で配置された黒い影を3か所に配置するだけでも、リズミカルな画面構成に変わります。配置の数や間隔にも意識を向けましょう。

トーンの分断で静けさや余韻を演出する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

画面に一切トーンを置かず、あえて余白を残した中に、ぽつんと配置されたトーンがあると、そこに視線が集中し、余韻や静けさが感じられます。

トーンは派手に使うだけでなく、限定的に使うことで、視覚的な緊張をコントロールする道具にもなります。印象的な静物画や、人物画において有効な方法にもなるのです。

トーンは濃さだけでなく、位置や形、数によっても印象を自在に変化させられるツールです。どこに置くか、どう描くかの工夫によって、視線の流れや構図のリズム、主題の引き立て方までが変わってきます。

鉛筆画中級者の人にとって、トーンを「描く」から「設計する」段階へと意識を高めることが、表現の幅を広げる第一歩です。

トーンを活かした印象的な仕上げの技法

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の完成度を左右するのは、最終段階での「トーンの入れ方」にかかっていると言っても過言ではありません。

鉛筆画中級者の人にとって、仕上げはただの清書ではなく、作品の印象を決定づける重要な締めくくり段階です。

本章では、トーンを活かした仕上げの工夫によって、作品の存在感やメッセージ性を際立たせることができる点について解説します。

最終調整でトーンを追加する意味

-F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階で、改めてトーンの濃度を見直すことで、画面の印象が大きく引き締まります。

たとえば、主題の目元や輪郭にごく濃いトーンを加えると、全体の中での焦点が明確になり、作品に緊張感が宿ります。

また、画面の四隅や背景にトーンを追加することで、構図が安定し、作品に奥行きが生まれます。

尚、あなたの制作画面上の「主役」にもう一つインパクトが足りない場合には、ハイライト周辺のトーンをもう一段濃くしましょう。そうすることで、「ハイライト部分が輝いて」印象を強めることができます。

微細なトーンの線でディテール(詳細)を際立たせる

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

髪の毛の流れや衣服のシワ、目の周辺など、細部の描写にトーンを使うと、リアリティー(現実性)が増します。

濃く細い線を適切に使うことで、写真のような細密さと描写力が生まれます。

ただし、すべての線を濃くすると画面が硬くなるため、あくまで必要最小限に抑えることが大切です。

仕上げの段階でトーンを抜く判断も重要

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げというと、「描き足す」ことに意識が向きがちですが、逆に「抜く」判断も欠かせません。

トーンが強すぎる部分や、主題と競合してしまう箇所のトーンを練り消しゴムなどで調整すると、画面に軽さが戻り、主役が引き立ちます。この場合には前述していますが、「練り消しゴム」での修整がオススメです。

仕上げ段階では、全体の視点からバランスを見直す視野が必要です。

トーンの質感で仕上がりに差をつける

F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

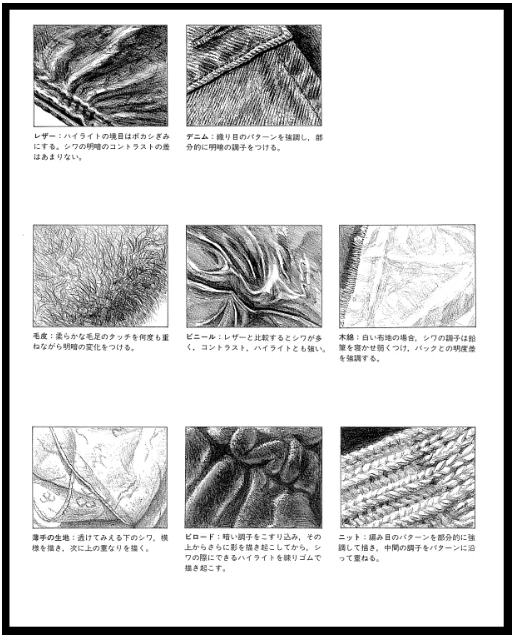

トーンの塗り方そのものに質感を持たせると、作品の印象が格段に上がります。

たとえば、皮膚は滑らかに、金属は硬く、布は柔らかく、というように、同じトーンでも質感を変えて描くことで、視覚的な触感が伝わるようになるのです。

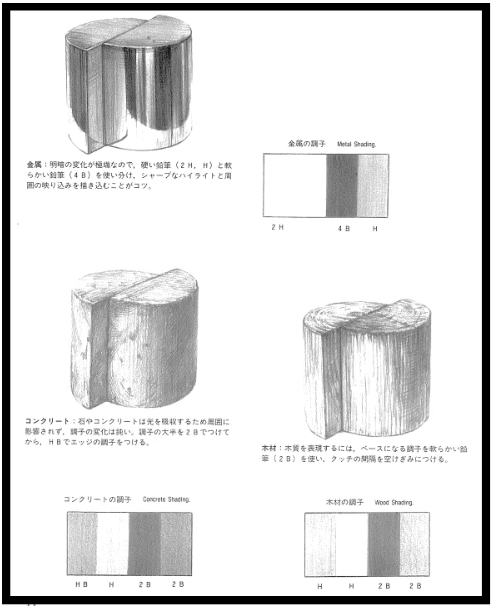

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

仕上げの段階でこの差をつけられると、観てくださる人の記憶に残る作品になります。

仕上げは単なる工程ではなく、作品に魂を吹き込む締めくくりです。トーンの扱いを繊細かつ計画的に調整することで、画面が引き締まり、メッセージ性の強い作品に仕上がるのです。

鉛筆画中級者として、トーンを使った仕上げの精度を高めることは、表現力を次のステージへ押し上げる大切な一歩となります。

練習課題例(3つ)

-2.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非取り組んでみてください。

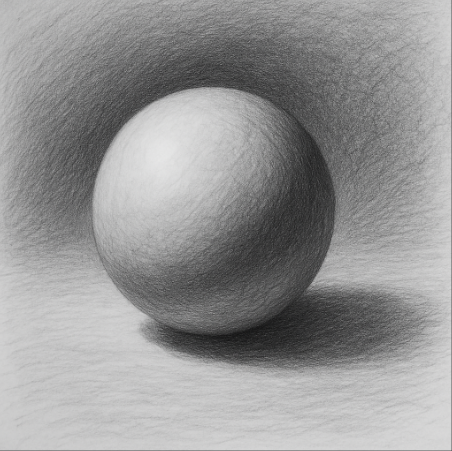

課題①:トーンの濃淡で球体を立体的に描く練習

スケッチブックや紙に球体を描き、光源を一方向に設定し、黒から灰色までの階調を使って自然な陰影をつけてみましょう。

最も濃いトーンを球体の影の最深部に配置し、ハイライトを残しながらグラデーションをつけて立体感を演出する練習です。

この場合のコツは、球体には球体の形に沿った曲線で影を入れていくことです。また、床面からのぼんやりとした反射光を入れることで、リアリティーが増します。

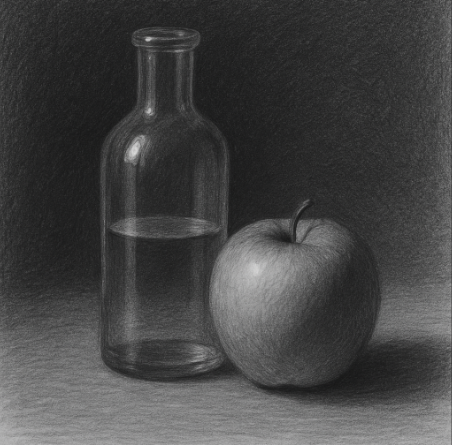

課題②:背景と主題の明暗差を使って主役を引き立てる構成練習

主題となる物体(例:瓶や果物)を中央に描き、背景をトーンの濃淡で塗ってみましょう。

背景の明暗を調整することで、主題の輪郭や存在感をどう引き立てられるかを体験する練習です。

ここでのコツとして、ビンの輪郭を取ったところで、そのビンの面の部分全体にHB等の鉛筆で、縦横斜めの4方向からの線で、優しく軽く面を埋めましょう。

そして、光っている部分を「練り消しゴム」を練って、鋭いプラスドライバーやマイナスドライバーのような形状にして、「光を拭き取り」ます。

その後は、それぞれに必要な個所へ必要なトーンを乗せていけば、完成へと進めます。筆者はこの描くき方が多いです。それは、簡単だからです。^^

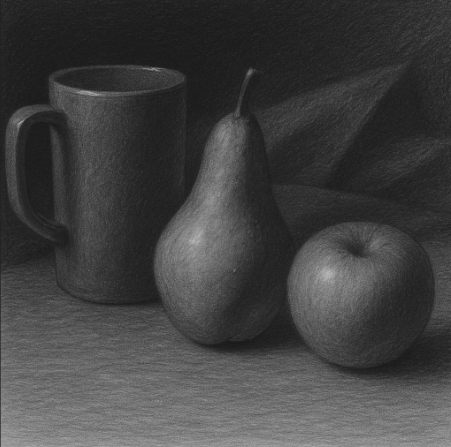

課題③:トーンの配置と形状で視線の流れをコントロールする構図練習

複数の静物を配置し、それぞれに異なる形状・濃さのトーンを配置してみましょう。

シャープな線、塊状の面、抜けのあるトーンなどを組み合わせ、観てくださる人の視線が自然に画面の中で動くように意図して描く練習です。

この画像の場合には、画面右下から画面左上の方向に向かって、視線を誘導されますよね。こんな感じです。

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、トーンの使い方は単なる影づけを超えた「表現の核」となります。

この記事では、トーンの濃淡や配置によって、作品にどのような印象や構成上の変化を加えられるかを、技術的・構造的な観点から解説してきました。

ここでは、そのポイントを箇条書き形式で整理し、実践につなげられる形で再確認します。

- トーンの濃淡をグラデーションで表現することで、立体感や存在感が自然に引き出される。

- 強い明暗差(コントラスト)を画面の主題周辺に置くことで、視線を集中させ、印象を強められる。

- トーンの配置や濃度の変化を使えば、近景・中景・遠景の空間を明確に区切り、奥行きを演出できる。

- トーンの形やリズム、繰り返し配置を通じて、画面に動きや視線誘導、緊張感を与えることが可能。

- 仕上げ段階では、強調したい部分にトーンを加えるだけでなく、余計なトーンを「抜く」判断も重要。

- トーンを単なる「塗り」ではなく、「画面設計のための要素」として捉えると、構成力が大きく向上する。

- トーンの使い方が洗練されるほど、観てくださる人の視線の動きや感情に直接働きかける作品になる。

これらの要素を意識することで、単調な画面から脱却し、印象的で深みのある鉛筆画が完成します。

鉛筆画中級者の人としてのステップアップには、単に描写力を上げるだけでなく、「トーンをどう活かすか」という視点の転換が求められます。

トーンは光を引き立てる影であり、画面を構成する骨格でもあります。これまで見過ごしていたトーンの配置や濃さの微調整を通じて、自身の作品に新しい世界観を築いてみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-150x150.png)

F10-1996☆-2-485x673.png)

意図を持ったトーンの扱いこそが、鉛筆画中級者としての表現力を引き上げる鍵です。