こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、「鉛筆画に挑戦してみたけれど、なんだかバランスが悪い…。」そんな悩みを抱える初心者の人にぴったりなのが、「4分割」と「3角形」を複合した構図テクニックです。

この2つを押さえるだけで、モチーフの配置がグッと整い、作品に安定感とリズムが生まれます。特別なセンスがなくても大丈夫!

この記事では、初めてでもわかりやすく実践できる、構図の基本を丁寧にご紹介します。楽しく鉛筆画を上達させたい人には必見です。

それでは、早速見ていきましょう!

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。

その理由は、構図を使うことによって、作品をよりまとまりのある、見映えのする作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

4分割構図ってなに?初心者でも扱いやすい理由とは

鉛筆画を始めたばかりの人にとって、「どこに、どのようにモチーフを置けばいいの?」という構図の悩みは、とても多いものです。

そんなときに活躍するのが「4分割構図」。これは画面を縦横3本ずつの線で4つのエリアに分け、その交点やライン上に主役を配置するという、視覚的にもバランスの良い構図法です。

-220608.png)

特に、モノトーンで描く鉛筆画では、構図の力が作品全体の印象に直結します。本章では、そのポイントを3つに絞って紹介します。

モノトーンにおける視線誘導がしやすい

色彩を使わない鉛筆画では、劇的な光と影の対比などのコントラスト(明暗差)や、線の強弱で視線を誘導する必要があります。

4分割構図は、交点やラインを基準にモチーフを配置することで、視線の流れを自然に作りやすく、観てくださる人にとって心地よい観え方を演出できます。

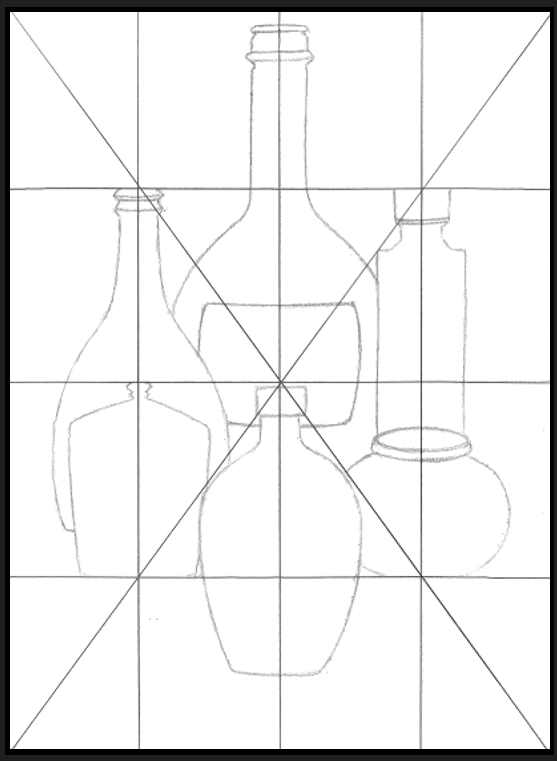

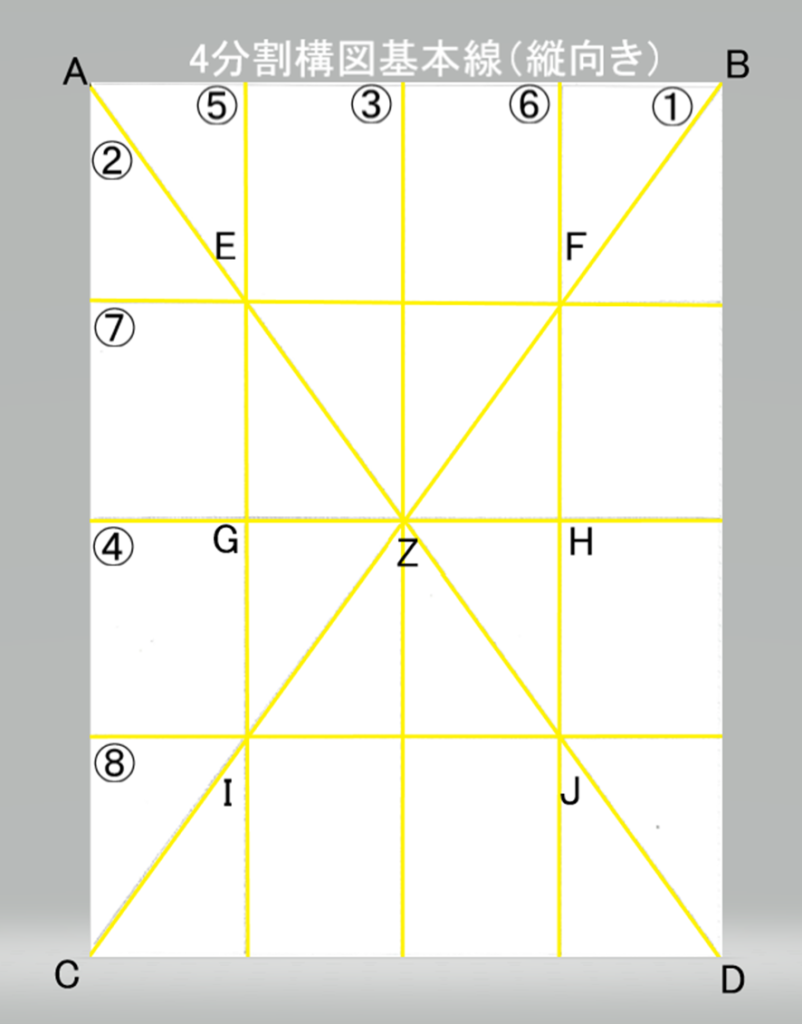

縦の4分割線(⑦④⑧)及び、横の4分割線(⑤③⑥)、2つの対角線(②①)を入れた、4分割構図基本線(縦向き)は次の通りです。

-220608-1.png)

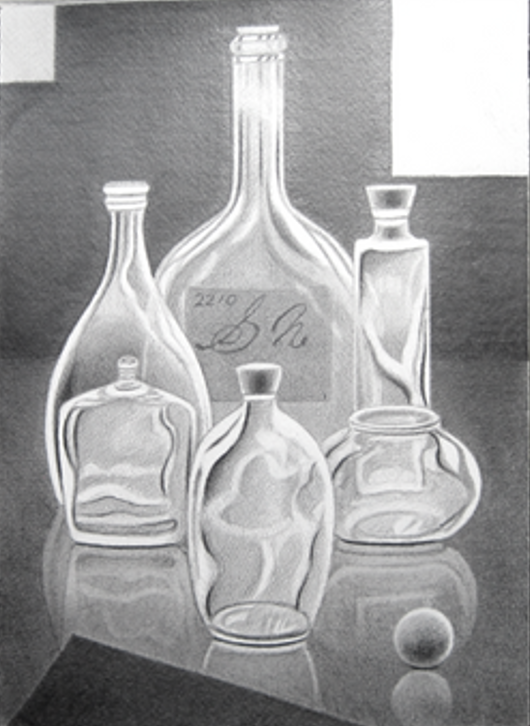

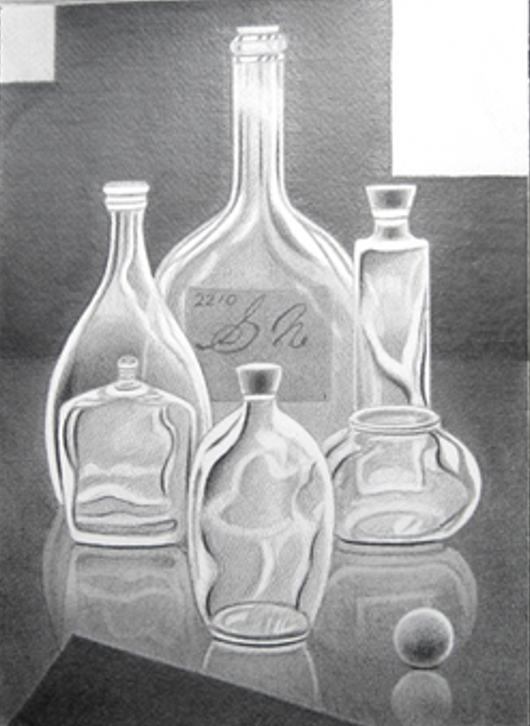

尚、制作画面の寸法上の中心点に、あなたの描こうとしているモチーフの中心点を重ねてしまうと、「動きが止まってしまう」ので、注意しましょう。次の画像では、手前のモチーフもきわどいところで重なりを避けています。

ただし、肖像画のように「意図的に」画面中央に、人物を置いて描くことは問題ありませんので、ご安心ください。^^

画面に安定感をもたらす配置が簡単

初心者の人がやりがちな「主役を真ん中にドン!」という配置は、単調になりがちです。

4分割構図を使えば、モチーフを少し外すだけで自然な余白と奥行きが生まれ、静かな中にも動きのあるレイアウトが可能になります。

次の作品では、画面の縦を4分割して使っています。地平線の位置が分かりやすいですが、丸い地平線とは、大地の広がりを表しています。

マクロでみれば、地平線は曲線だからです。そして、主役と準主役の配置には黄金分割を使っています。黄金分割については、前述しました、この記事最終部分の関連記事を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

練習に取り込みやすいシンプルな構造

複雑な構図法と違い、4分割構図はスケッチブックや紙の上に、軽く線を描くだけで準備が整います。

構図の込み方に慣れていない人でも、すぐに実践に取り入れられ、構成力を育てる第一歩としてオススメです。

簡単な構図を使うだけで、モチーフの置き場所や見映えのする構成ができるので、とても便利です。

3角形をイメージした構図のコツ:安定感のあるレイアウトを作る

鉛筆画で作品のまとまりを高めたいとき、「3角構図」はとても頼りになる構図法です。

特にモノトーンで表現する場合には、色ではなく形と配置の工夫で、安定感やリズムを生み出す必要があります。

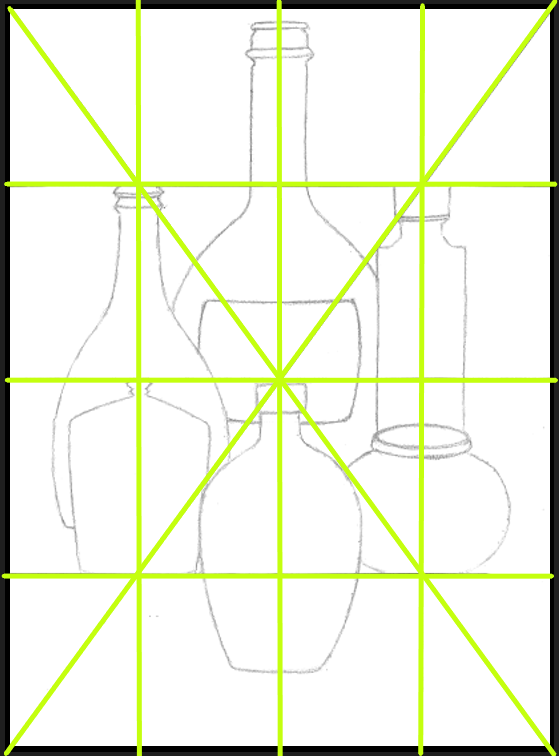

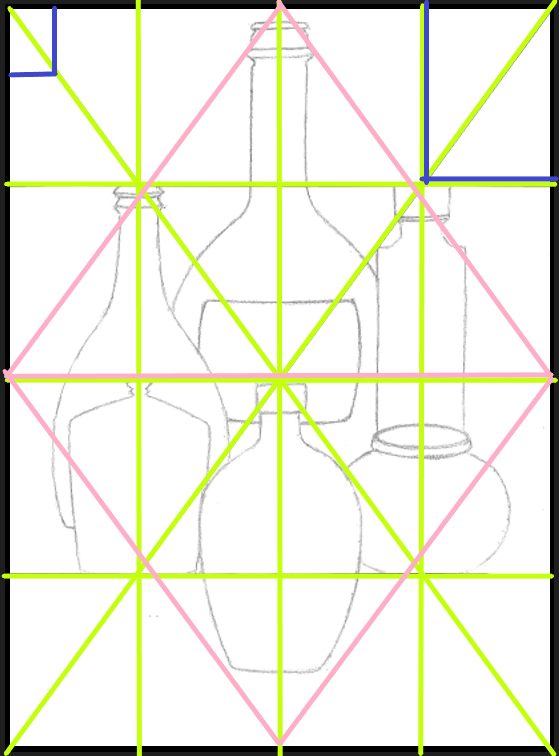

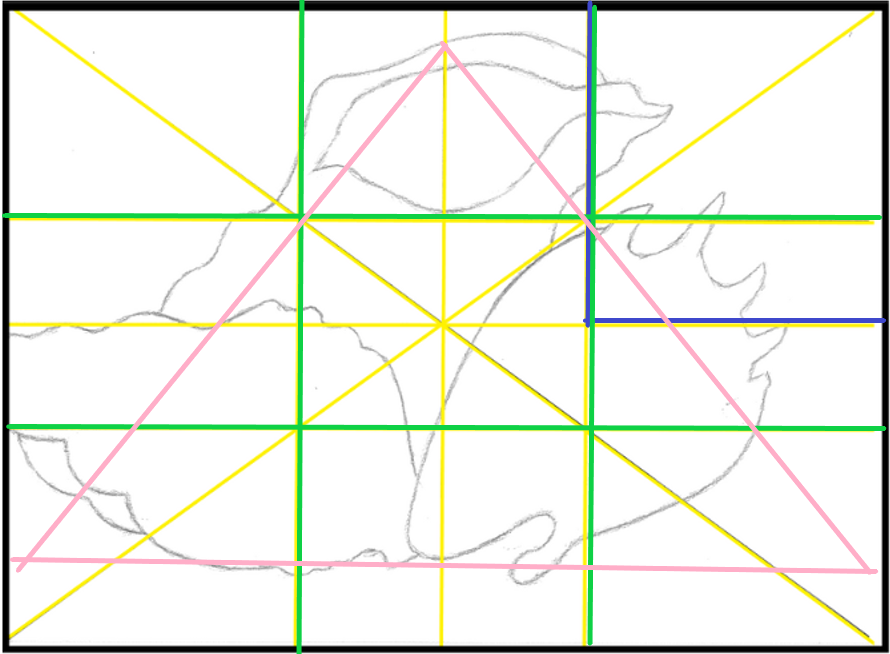

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、静物や風景、人物すべてに応用できる3角構図のポイントを、3つに絞って紹介します。

※ 「抜け」とは、画面上に外部へ続く空間があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

モチーフを3角形に見立てて配置する

まず意識したいのは、画面内に見えない3角形をつくることです。

例えば、リンゴ・花瓶・布の端など3点のモチーフを頂点に見立てることで、視線を三角形内にとどめやすくなります。

特に、底辺を広く取ると、鉛筆の柔らかい線と合わせて安定感のある、落ち着いた印象を与えられます。

次の作品では、3つの貝で三角形を構成しています。このように、モチーフが全く違うものであっても、3角形を構成できるように描くということなのです。

その場合には、何が何でも3角形の枠の中に入れなくてはいけないということではありません。作品の下の、どのように構成しているかを表す画像も確認してください。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

高さの違いを意識して遠近感を作る

3角形の構図では、3つの要素に高さの差をつけるとより効果的です。

例えば、最も背の高いモチーフを中央に配置し、左右に低いものを置くと自然な奥行きが生まれます。

これは陰影を活かしたモノトーンの表現において、立体感を強調するには最適です。

小さな3角を複数意識すると構図にリズムが生まれる

ひとつの大きな3角形だけでなく、複数の小さな3角を散りばめることで、画面にリズムと動きが生まれます。

次の作品の中にも、複数の3角形を確認できるはずです。例えば、テーブルの上の全部のモチーフの配置や、背後の建物の左右の屋根などです。

因みに、次の作品のランプの明かりの中心点は、画面上下の黄金分割線の交点に配置しています。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

主役の周囲に補助的なモチーフを置き、小さな3角形を重ねるように意識すると、自然と構成力がアップします。

画面の構成では、画面自体の基本的に取り扱う構図を決めることと、モチーフの並びで表現する構図があるので注意してください。

構図の使い方に慣れると、画面構成がもっと楽しくなる!

鉛筆画はシンプルな画材だからこそ、構図の良し悪しが作品の印象を大きく左右します。

「なんとなく描いているけど、しっくりこない…。」と感じる人は、構図の基本を少し意識するだけで見違えるような変化が期待できます。

冒頭でも述べていますように、先人たちの築き上げた「連綿と続く」絵画の骨格ともいえる構図は、簡単なものから順次取り組むべきです。意外に簡単ですよ!^^

本章では、構図が上達することで、鉛筆画がもっと楽しくなる理由を3つの視点から紹介します。

画面に「伝えたい主役」が明確になる

構図を整えると、作品の中でどこを観てほしいのかが明確になります。

モノトーンの鉛筆画では、色彩の力に頼れない分だけ、光と影の劇的な対比や構図によって主役を引き立たせることがとても重要です。

主題を適切に引き立てられるようになれると、制作したあなたにも達成感が生まれて、楽しさが増します。

迷いなく描き進められるようになれる

構図が決まっていると、どこから描き始めてどこまで描くかがはっきりするため、制作中の迷いや戸惑いが減ります。これは大きいです。^^

モチーフの配置に自信がつくと、鉛筆の動きもスムーズになり、集中して描く時間が心地よく感じられるようになれます。

仕上がりに自信が持てるようになる

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

構図がしっかりしている作品は、完成後の印象も安定感があります。

「自分でもこんな作品が描けるんだ!」という自信が芽生えると、次の作品に取り組む意欲も自然と湧いてきます。

筆者は、このような感動を得られてから、特に鉛筆画にのめり込んだ記憶があります。^^

構図の力は、描く楽しさそのものを広げてくれる大きな味方なのです。

構図は簡単なものもたくさんあります。たったこれだけで、こんなに効果が出るの?と驚かれるくらいだと思います。是非取り組んでいきましょう。

初心者でもできる!構図の練習方法と描き方のステップ

構図の知識があっても、いざ描こうとすると「どう配置したらいいのかわからない」と感じる初心者の人は多いものです。

鉛筆画では、特に構図と陰影が、作品の印象を決める大きな要素になります。次の作品では、ろうそくの炎を頂点とした「中空の3角」という構図で描いています。画面の基礎構図は√2分割です。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物Ⅱ 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、初めてでも無理なく取り組める、構図の練習方法と描き方の流れを紹介します。

スケッチブックや紙にガイド(補助)線を描いて構成を可視化する

迫る危機 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは、スケッチブックや紙を白紙のまま始めるのではなく、縦横にキチンと定規で測ったうえで、2Bなどの鉛筆で、うっすらと優しくガイド線(4分割線など)を描くところからスタートしましょう。

構図を「見える化」することで、どこに何を置くかイメージしやすくなり、描く前の不安も軽減されます。

本来であれば、A4の紙を正確に半分に切ったものを「下絵」として、「試行錯誤」することをオススメしています。基本線をボールペンで描けば、そこへ鉛筆で「描いては消しを繰り返し」完成度を高められるからです。

単純な形を組み合わせて3角構図を体感する

3角構図の練習には、果物やコップなどシンプルな形を使った静物が最適です。

3角形の頂点になる3点を意識して並べることで、構図の安定感や奥行きを感覚的に理解できるようになれます。次の作品も、3角形の配置を意識して描いています。

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

構図感覚は実際に描いて体験することで育ちます。さまざまな簡単な構図を知っておくだけでも、大きな収穫になるはずです。

下描きは構図優先でラフに描く

初心者の人は、最初は構図の確認を優先することが必要です。モチーフごとの描き込みは、そのあとの順序で描き進めていくことが重要です。

下描きは、ざっくりとした描き方で構わないので、モチーフ全体の配置やバランスに集中しましょう。

鉛筆のやさしい線を活かしながら、全体の流れをつかむ練習を繰り返すことが、上達の近道です。

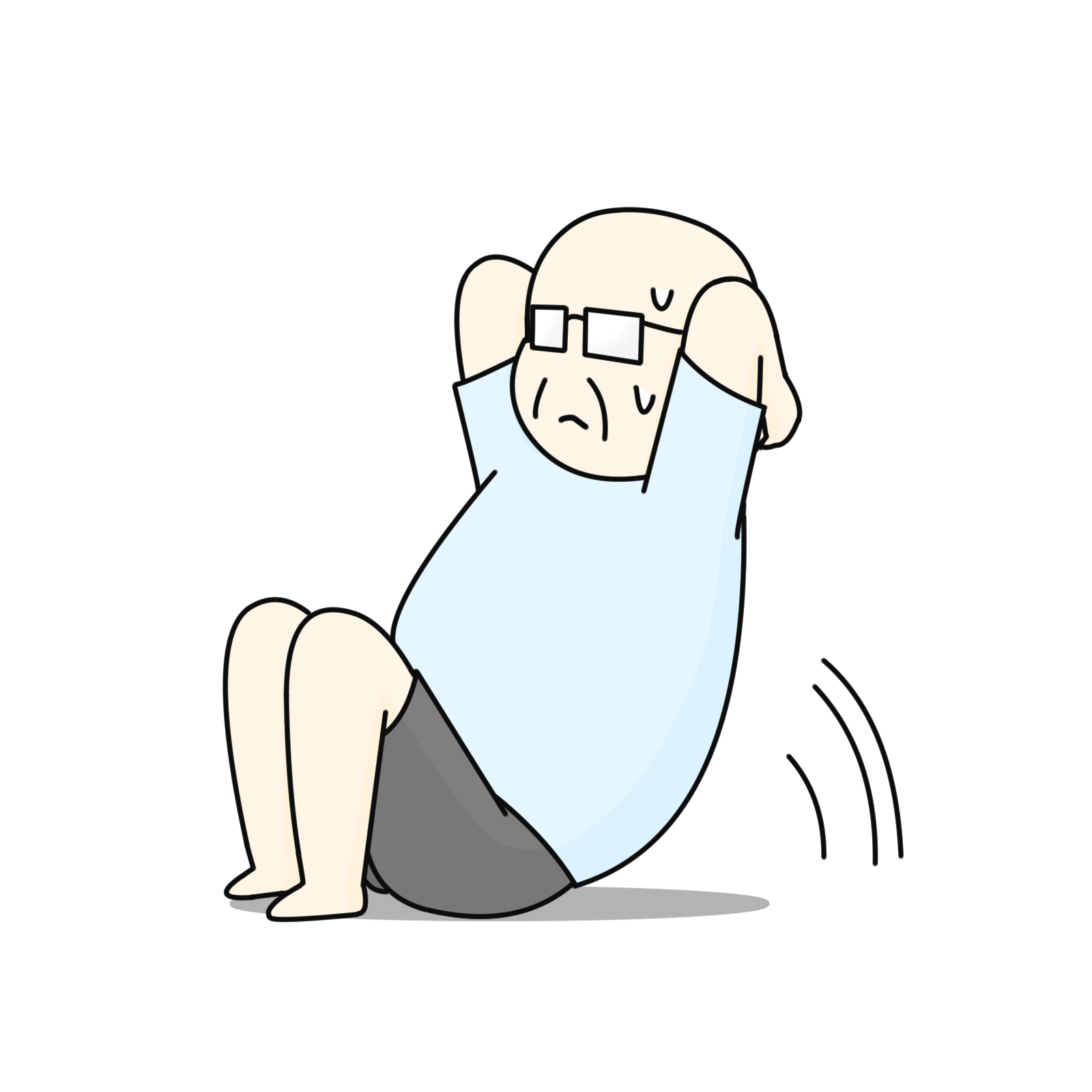

尚、人物画であっても、3角形の構図で描けることを覚えておきましょう。次の画像のような、座った人物を描く場合であっても、ざっくりと3角形が使えます。

着ている服が、下に向かって末広がりの服や、アグラをかいて座っている人物などには適していますよね。

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図の練習では、今回の4分割構図と三角形をイメージしたモチーフのレイアウトを、あなたの身の回りの色々なモチーフで試してみましょう。それが充分効果的な練習になります。

よくある構図のミスと簡単な修整のアイデア

鉛筆画に慣れていないと、描き始めの、ざっくりとした輪郭を捉えた後で、「なんだかバランスが悪い」「作品の印象が弱い」と感じることもあるでしょう。

その原因の多くは、構図に関する小さな誤りにあります。しかし、安心してください。少し意識を変えるだけで、構図はぐんと改善できます。

本章では、よくある構図のミスと、その場で試せる修整アイデアを3つ紹介します。

中央に寄せすぎて単調になる

初心者の人に多いのが、モチーフを画面のど真ん中に配置してしまうことです。

これでは緊張感がなく、「のっぺり(動きを感じられない)」とした印象になります。

修整方法としては、モチーフを少し左右どちらかに寄せて「視線の流れ」を作ることです。構図に動きが生まれ、自然な余白もできるので空気感が出やすくなります。

画面の端が余りすぎる

画面の中にモチーフの全体を収めようと考えるあまり、モチーフが小さくなり、画面の四隅に無駄なスペースができてしまうこともよくあります。

この場合は、モチーフを大きく描いて、一部を少し切るように描いてみましょう。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

画面の中に“収まっていない”表現が逆に奥行きや迫力を生みます。

主役が背景に埋もれる

構図を意識しないで制作した作品では、主役や準主役が、背景と一体化して目立たなくなることがあります。

そんなときは、主役や準主役の周囲に明暗の差をつけることで解決できます。

鉛筆の濃淡を使い、主役や準主役の背後をほんの少し暗くすると、自然に視線が主役や準主役に集まりやすくなります。言ってみれば、背景を濃くすることで、主役や準主役を浮かび上がらせるということです。

あるいは、主役や準主役には、はっきりとしたハイライトを入れて、それ以外の脇役には、「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役を引き立てることもできます。

本章の修整の仕方は、簡単ではありますが、初歩的にやってしまいがちな誤りの修整方法なので、注意して描き進みましょう。

おすすめの練習法:構図力を楽しく身につけるステップ!

構図を理解できましたら、あとは実際に手を動かして身につけるのが一番の近道です。

鉛筆とスケッチブックや紙さえあれば、今日からでも始められる練習法を3つ紹介します。

無理なく継続できる方法ばかりなので、初心者の人でも楽しく構図力を伸ばせます。

本章では、簡単に構図を取り込むためのコツを説明します。

ガイド(補助)線を使った「構図だけスケッチ」

本格的に描き込むのではなく、まずは構図だけを素早く描く練習です。

4分割構図や3角構図を意識して、短時間でモチーフの配置だけを繰り返しスケッチします。

鉛筆のラフな線で感覚をつかむのが目的なので、1日1枚だけでも効果的です。

モチーフの配置を変える「並び替えデッサン」

同じ3つのモチーフ(例:リンゴ、カップ、小瓶)を使い、配置を少しずつ変えて描いてみる練習です。

構図を変えるだけで絵の印象がどう変わるかを体感でき、空間のとらえ方が上達します。次の作品では、モチーフの配置に逆三角形を使い、背景には√3分割構図を使っています。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の濃淡で空気感の違いも表現してみましょう。

写真を使った「構図のトレース練習」

雑誌やネットの写真を、4分割や3角形に分けてトレースする方法もオススメです。構図のバランスを客観的に見る力が養われます。

その際には、写真の画像にある通りに描くのではなく、4分割構図基本線を描き、実際の写真の中の使えそうな3角形を選んで、4分割構図基本線の中の「力のある交点EFGHIJ」に当てはめられるものを選んで描くのです。

-220608-1.png)

実際の、「写真の画像通りにしなければならない」なんて、決まりはどこにもないのです。「アレンジして描く」ことも練習していきましょう。

多くのプロ画家は、実際の風景の中に「電柱や電線」があった場合には、それらを削除して描くことは、「当たり前」に行っています。これをデフォルメと呼んでいますが、削除・修整・拡大・縮小・つけたし、など何でもありです。

つまり、一歩進めて、あなたが描きたい実際の風景や画像などがあれば、それらをあなたが「こうしたらもっと見映えする作品にできる」と、思えるのであれば、都合の良い構図に当てはめて描けるということなのです。

もっと言えば、見映えのする作品を作るために、さまざまな構図の研究をした上で、色々な画像を切り貼りして、あなたの世界を作れるということでもあります。どうです?楽になったでしょう?^^

本章での、どのように描き進めていくべきかについては、非常に重要な点なので、充分に吸収して役立ててください。

まとめ:構図の理解で、鉛筆画の楽しさと完成度が一気にアップ!

鉛筆画の上達には、構図の理解が欠かせません。

特にモノトーンの表現では、構図による感動や力点の強調、劇的な光と影の対比、配置とバランスが作品の印象を際立ててくれます。

初心者の人でもすぐに実践できる構図の基本をおさらいしてみましょう。

初心者におすすめな構図

- 4分割構図:画面を4つに分けて配置するだけで、視線が自然に作品全体を移動する。

- 3角構図:3つのモチーフを3角形に配置し、安定感と立体感を演出できる。

描く前に意識すべきポイント

- ガイド(補助)線を描いて構図を“見える化”。

- ザックリとしたデッサンで配置バランスを優先。

- 小さな3角を組み合わせてリズムを作る。

よくある構図ミスとその対策

- モチーフを中央に寄せすぎる → 少しずらして動きを出す。

- 余白が多すぎる → モチーフを大胆にトリミング(切り取り)する。

- 主役が埋もれる → コトラスト(明暗差)で主役や準主役を浮きあがらせる。

構図を少し意識するだけで、鉛筆画はグッと魅力的になります。迷わず描けて、仕上がりにも自信がつく。そんな楽しさを、構図を通してぜひ体感してください!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

今回は、構図の中でも取り組みやすいものとして、画面全体を縦横4分割して、モチーフを使った3角形を構成する構成を説明していきます。勿論、4分割だけでも、3角形の構成だけでも構成することはできます。