こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

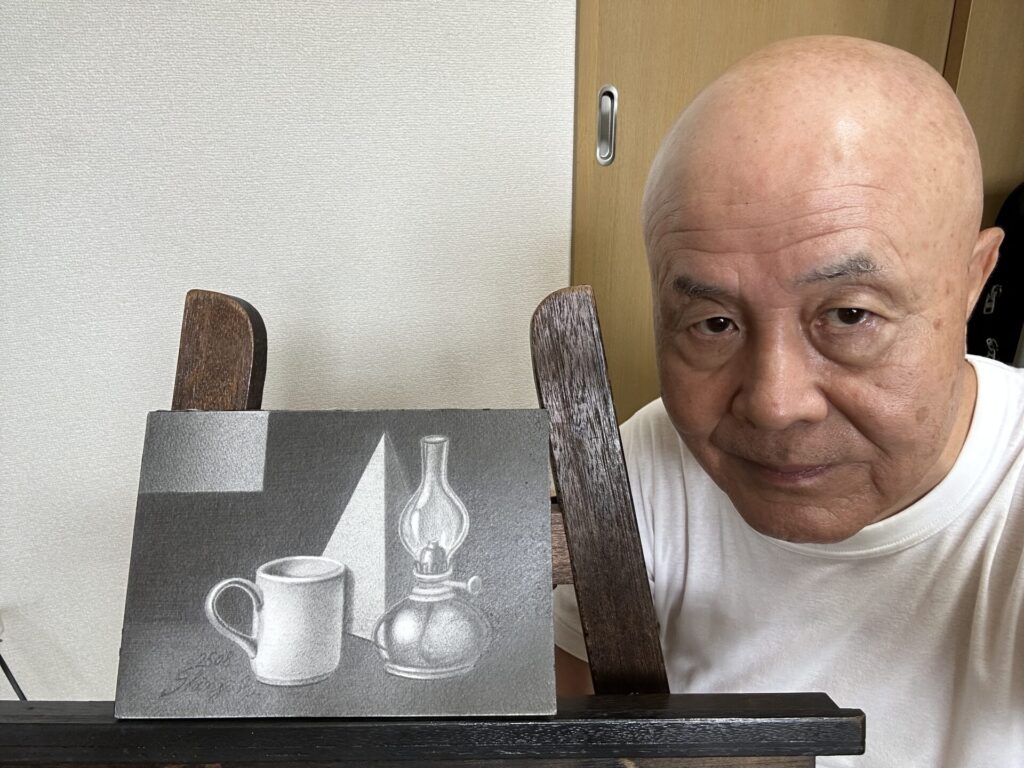

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描く際に、ただモチーフを正確に写すだけでは、観てくださる人に印象的な体験を与えることはできません。

画面全体にリズムを生み出し、自然に視線を誘導するためには、余白の使い方と配置の工夫が欠かせないのです。

余白は、制作画面上で、外部へ続く「抜け」として、観てくださる人の画面上の息苦しさを解消できるばかりではなく、さまざまな効用があります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、緻密な描写力だけでなく、画面設計の力を養うことが次のステップになるのです。

この記事では、余白を活かした構図の設計術を解説し、単調さを避けつつ主題(主役や準主役、以下主題)を際立たせる方法を紹介しましょう。

それでは、早速どうぞ!

余白が生み出すリズムと視線誘導の基本

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、余白は単なる「空いた部分」ではなく、画面にリズムを与え、視線を自然に導くための重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、一歩進んだ作品を目指すならば、描く対象物そのものだけでなく、周囲の余白とその配置も意識することが求められます。

本章では、余白が持つ役割と、視線を操るための基本的な考え方を整理しましょう。

余白が生む緊張感と安定感

余白は、描かれた部分との対比によって、緊張感を生み出します。モチーフが画面の片側に寄っていれば、残された余白は視覚的に広がりを生み、観てくださる人の感覚にリズムを与えます。

一方、モチーフを中心に据えてしまうと、余白の意味が希薄になり、画面全体が重たく見えてしまうのです。次の作品も参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

バランスの取れた余白は、作品に安定感を与えつつも、単調さを避けるための要素として機能します。

視線の動きを意識した配置

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

人の目は、自然と明るい部分や、描き込みの強い部分に引き寄せられます。鉛筆画では、余白を設けることで視線の通り道をつくり、モチーフをより印象的に見せることが可能です。

たとえば、画面左下に大きな余白を置き、右上に主題を配置すると、観てくださる人の目は余白から自然に主題へと導かれます。

こうした配置の工夫は、画面全体に動きと流れを与える設計の基本となるのです。

不均等配置で生まれるリズム感

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

画面を均等に割り振ると整然とした印象になりますが、変化やリズムは生まれにくくなります。あえて不均等に余白を残すことで、画面には独特のリズムが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人にとっては、整った配置から一歩踏み出し、あえて不均衡を取り入れることが作品に深みを与える学びにもなります。

リズム感をつくる配置は、音楽における休符のように、強弱や間を意識することが大切です。

主題を引き立てる余白の活かし方

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

余白を、ただ空白のままにするのではなく、視覚的な意味を持たせることは重要です。たとえば、背景をあえて描き込みすぎずに残すことで、主題に集中させる効果があります。

また、余白部分の形や広がりを工夫することで、主題の印象を強調しやすくなるのです。

鉛筆画中級者の人が陥りがちな、「全体を埋め尽くす描き込み」から脱却し、必要な部分だけを描くことで余白が生き、作品の完成度が大きく高まります。次の作品も参照してください。

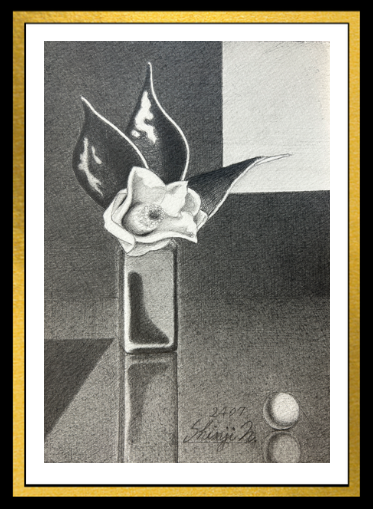

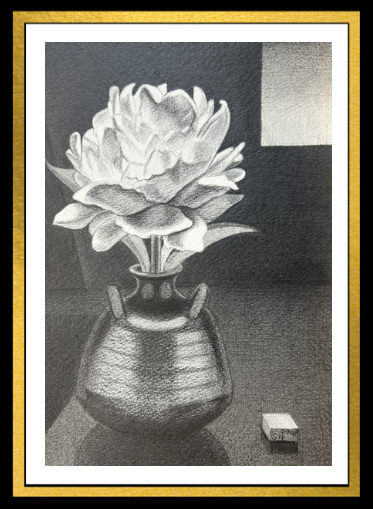

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

余白はただの空間ではなく、画面にリズムを与え、視線を導く設計の要です。緊張感と安定感を両立させる工夫や、不均等な配置によるリズムの創出は、鉛筆画中級者が意識すべき大切なポイントです。

配置で変わる画面のリズムと印象

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における配置の工夫は、作品全体のリズムや印象を大きく左右します。どれほど丁寧に描写しても、モチーフの配置が単調であれば画面は平板に見えてしまいます。

鉛筆画中級者の人にとって、描写力に加えて配置の感覚を磨くことは、作品に「観せる力」を与えるための重要な課題です。

本章では、配置がもたらす効果とその実践的な考え方を解説します。

対角線上の配置で動きを演出する

画面を対角線で分割し、その上に主要なモチーフを置くと、画面全体に動きが生まれます。

たとえば、果物を左下から右上にかけて並べると、視線は自然とその流れに従って移動します。

対角線上の配置は、安定した構図に比べて、視覚的なリズムを強調できるため、動きのある印象を持たせたいときに効果的です。次の作品も参照してください。

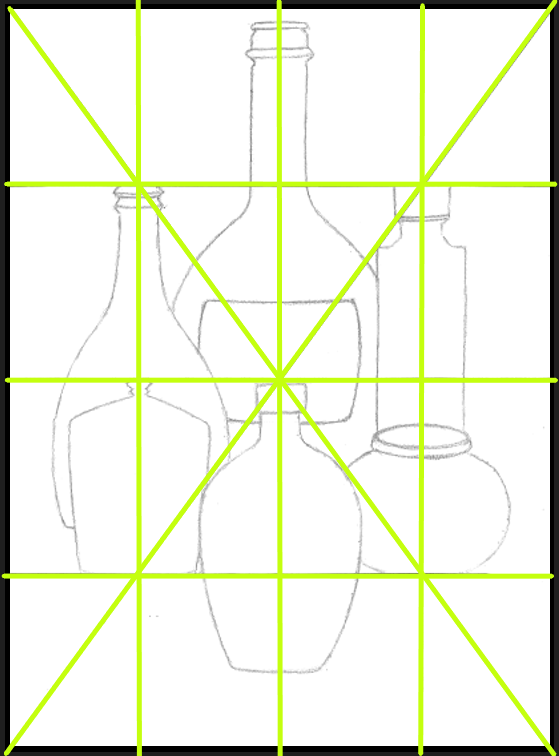

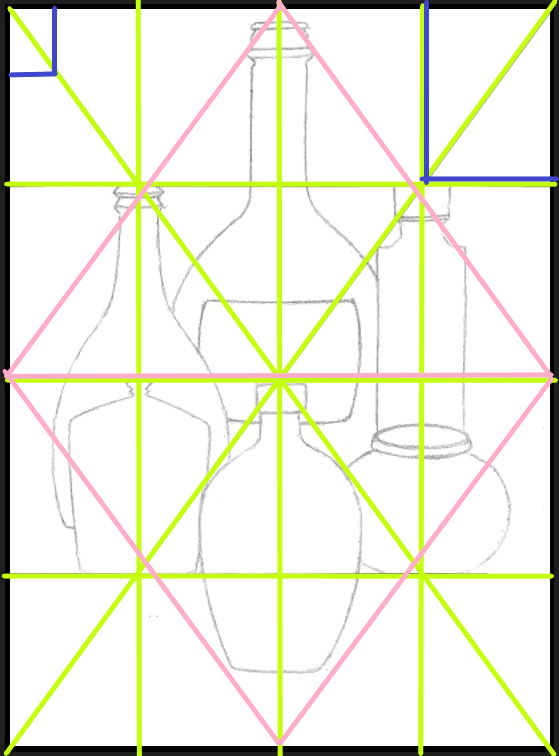

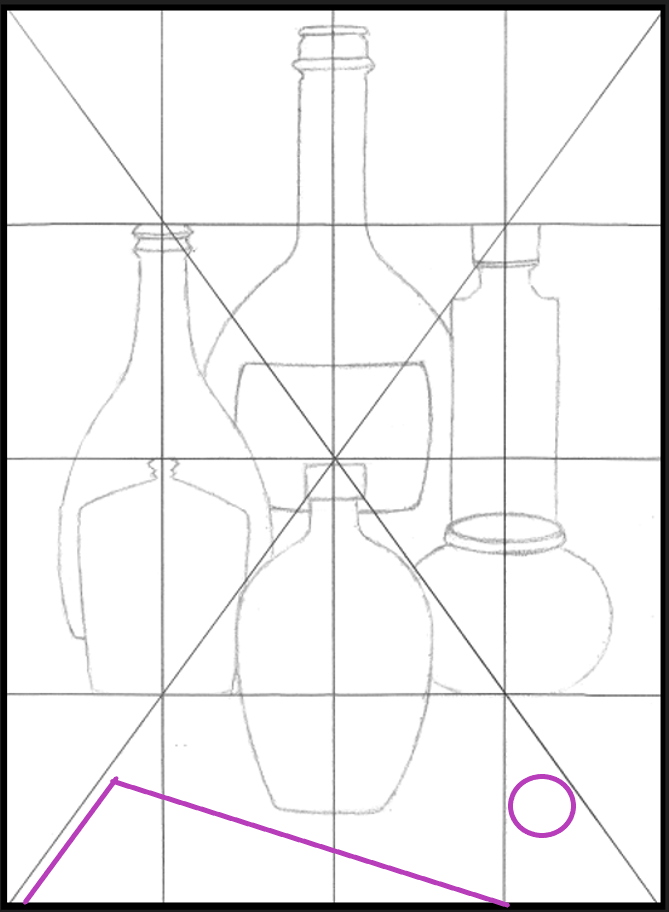

-220608-4.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

紫色線:対角線を暗示するためにモチーフを配置

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

集中と分散のバランス

誕生2019 F1 鉛筆画 中山眞治

複数のモチーフを描く際には、すべてを一か所に固めてしまうと重心が偏り、画面が窮屈になります。逆に、散らしすぎるとまとまりがなく、視線がさまよいます。

集中と分散を、バランスよく組み合わせることで、リズム感を維持しながら画面の安定を保つことができるのです。

鉛筆画中級者の人は、まず「どこに視線を集めたいのか」を決めてから、配置を考えると良いでしょう。

縦と横のラインを意識した配置

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

縦のラインは安定や静けさを、横のラインは落ち着きや広がりを印象づけます。配置に縦横の要素を取り入れることで、観てくださる人に、異なるリズムを感じさせることができるのです。

たとえば、縦に並べた静物は緊張感を、横に並べた風景は穏やかさを表現できます。

配置の方向性を意識することで、作品のメッセージ性を強めることが可能になるのです。

余白の利用

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

配置の工夫は描いた部分だけでなく、描かない部分にも表れます。余白を配置の一部として扱うことで、画面のリズムは一層豊かになります。

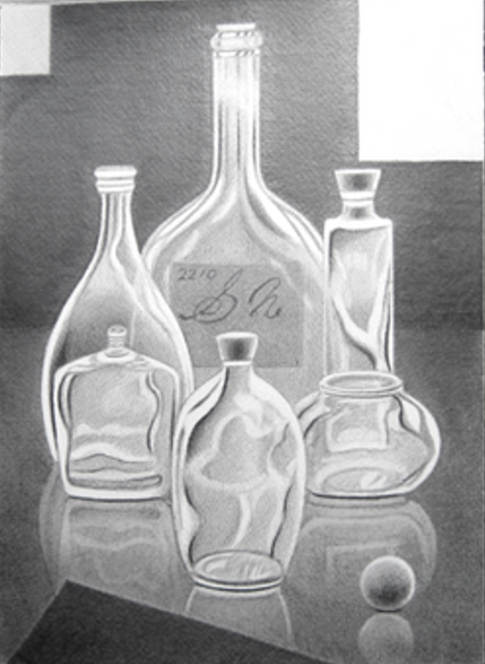

たとえば、ビンやコップの間にできる空間を意識的に残すことで、視線の流れや呼吸感が整うのです。

鉛筆画中級者の人は、この「描かない配置」も学ぶことで、画面設計力を高めることができます。

配置は、モチーフの位置を決めるだけでなく、画面全体にリズムを与える設計要素です。

対角線を利用した動き、集中と分散のバランス、縦横のラインによる印象の違い、そして余白の活用など、配置には多くの工夫を潜めることができます。

鉛筆画中級者の人は、単なる見た目の整え方ではなく、視線や印象の動きを意識した配置を心がけることで、作品の完成度をさらに高められるでしょう。

リズムを作る余白とモチーフの関係性

水滴Ⅵ 2019 鉛筆画 中山眞治

余白と、モチーフの関係性を意識することは、鉛筆画にリズムを与えるための基本的な設計力につながるのです。

描写する対象ばかりに集中すると、どうしても画面全体のバランスを見失い、余白がただの空きスペースになってしまいます。

しかし実際には、その余白こそが作品全体のリズムを整え、主題をより魅力的に見せる重要な要素なのです。

鉛筆画中級者の人が成長するためには、余白を消極的に捉えるのではなく、積極的に「構図の一部」として活かす視点を持つ必要があります。

本章では、空白を構図の制作要素に大きく加えるための手段について解説しましょう。

モチーフの大きさと余白の比率

モチーフを、画面いっぱいに描けば迫力は出ますが、余白がなくなると観てくださる人の目が休む場所を失い、リズムが生まれにくくなります。

逆に、余白を広くとりすぎると、主題が小さく埋もれてしまいます。そのような観点から、モチーフの大きさと余白の比率を考えることは重要なのです。次の画像を参照してください。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

一般的に、大雑把に言えば、画面の3分の2を描写部分に、残りを余白として残すと、主題が引き立ちながらも呼吸感のある構成を作ることができます。

モチーフと余白の対話

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

余白は、モチーフの存在を際立たせる「沈黙の領域」として働きます。

たとえば、果物の横に広い余白を残すことで、そこに空気感が生まれ、描かれた部分がより強調されます。余白とモチーフの関係は、会話における「間」のようなものです。次の画像を参照してください。

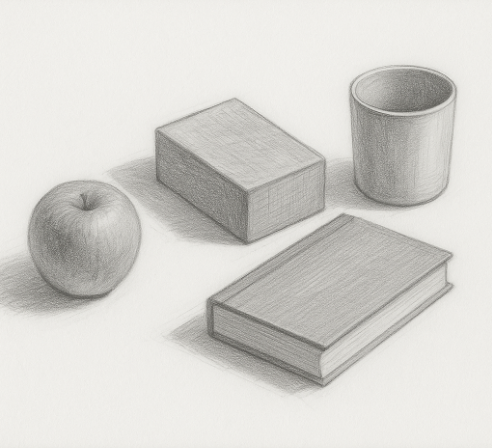

参考画像です

鉛筆画中級者の人は、描かない部分が、どのように主題を引き立てるかを意識しながら配置を決めることで、作品に自然なリズムを宿すことができます。

重心をずらす余白の使い方

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフを中心に置かず、あえて片側に寄せることで、余白が大きく広がり、画面に動きが生まれます。この不均衡な配置は視線を自然に誘導し、観てくださる人に緊張感やリズムを感じさせられるのです。

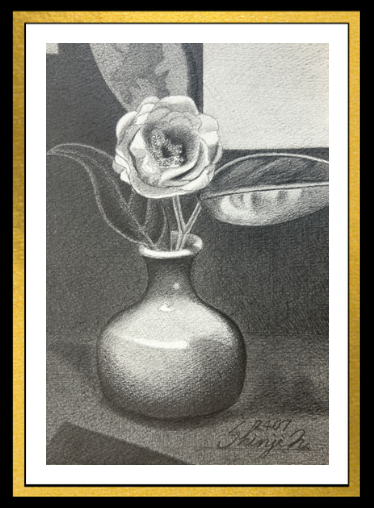

たとえば、花瓶を画面の左側に寄せて右側を余白として残すと、観てくださる人はその広がりの中に視覚的な流れを見出します。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、意図的に重心をずらすことは、単調さを回避し作品をより表情豊かにする有効な手段です。

余白がつくる呼吸のリズム

余白は、単なる静止ではなく、視線に休息とリズムを与える空間です。描き込みの強弱に合わせて余白を配置すると、画面全体に呼吸のようなリズムが生まれます。

たとえば、細部を丁寧に描いた部分の隣に余白を置くことで、観てくださる人の目が自然と止まり、再び主題へと戻るのです。次の作品を参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-4-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅰ F30 鉛筆画 中山眞治

余白を意識することは、音楽における休符と同じように、画面にメリハリを与える効果を持っています。余白とモチーフは互いに影響し合いながら画面のリズムを作り上げます。

比率を意識した大きさの調整、沈黙の領域としての余白、重心をずらした不均衡の演出、そして呼吸感を生む配置によって、作品は単なる描写から一歩進んだ構成へと進化できるでしょう。

鉛筆画中級者の人は、余白を「空白」ではなく「表現の一部」と捉え、モチーフと対話させることで、画面全体に生命感を吹き込むことができるのです。

動きを強調する余白の配置テクニック

鉛筆画を、より印象的に仕上げるためには、モチーフそのものの描写力だけでなく、画面に動きを生み出す余白の配置が大切です。

静止した対象を描きながらも、観てくださる人に視覚的な動きを感じさせることで、作品は活き活きと輝きだします。次の画像を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品の完成度を高めるために学ぶべきは、余白を単なる背景ではなく、動きを強調する設計要素として捉える視点です。

本章では、その具体的なテクニックを紹介します。

方向性を持たせた余白

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフの周囲に残す、余白の形状や広がりに方向性を持たせると、観てくださる人の視線は自然と動き始めます。

たとえば、鳥を描いた際に右上へ抜ける余白を残すと、羽ばたく方向性を想起させることができるのです。

このように、余白は単に「空いている部分」ではなく、視覚的な流れを指し示す矢印のような役割を果たします。

尚、絵画を制作する場合には、画面の左側は「過去」を、画面の右側は「未来」を暗示することも記憶しておきましょう。作品の暗示に使えます。このようなことから、余白を次のように使い暗示することもできるのです。

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

この作品の意味合いは、「思いを寄せあう2人の結婚と明るい未来」を暗示しているのです。

曲線を意識した配置

直線的な余白よりも、曲線的な流れを意識した配置は動きを感じさせやすくなります。

たとえば、モチーフをS字や弧を描くように並べることで、余白にも緩やかなリズムが生まれます。次の作品も参照してください。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、描写そのものではなく、余白が形づくる「見えない曲線」に注目することで、作品全体に滑らかな動きを演出できます。

視線を誘導する余白の重なり

複数のモチーフを描く際には、余白をただ均等に分けるのではなく、部分的に重なりを持たせることで視線の流れを制御できます。

たとえば、手前のモチーフの後ろに余白を設け、奥へと視線を誘導するように配置すると、画面に奥行きと動きが生まれれるのです。次の作品も参照してください。

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

余白を動きの道筋として扱うことで、作品は静止画でありながらも、時間的な広がりを感じさせることができます。

動きを強調する余白と陰影の関係

人物Ⅶ 2025 F6 鉛筆画 中山眞治

余白そのものは白い空間ですが、陰影と組み合わせることで、動きが一層際立ちます。

光源に従って影が伸びる方向と、余白の広がりを一致させれば、視線はその方向へと自然に流れていくのです。

鉛筆画中級者の人は、余白と陰影の相乗効果を意識することで、より躍動感のある表現を実現できます。

余白は、動きを強調するための重要なデザイン要素です。方向性を持たせることで視線を動かし、曲線的な配置で柔らかなリズムを演出して、重なりを活かした奥行きと動きを作り出すことができるのです。

さらに陰影と組み合わせることで、静止した画面に、時間的な広がりさえ感じさせられます。

鉛筆画中級者の人は、余白を動きの道筋として意識することで、観てくださる人の視線を自在に操り、作品により豊かな表情を与えられるでしょう。

静と動を調和させる余白の演出法

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の魅力は、描き込んだ部分の細密さと、余白の静けさが生み出す対比によって大きく引き立ちます。

画面全体にリズムを与えるためには、静と動のバランスを設計することが不可欠です。鉛筆画中級者の人がよく陥るのは、すべての部分を同じ密度で描き込み、結果として作品が単調になることです。

そこで重要になるのが、余白を静の要素として活かしつつ、動きを感じさせる部分と調和させる演出法となります。

本章では、静と動を共存させるための具体的な工夫を解説しましょう。

密度のコントラストを意識する

画面の一部を緻密に描き込み、他の部分に余白を残すことで、強いコントラスト(密度のさや明暗差)が生まれます。

密度の高い部分は動きを感じさせ、余白は静けさを与えることで、両者の対比が画面全体にリズムを作り出せるのです。

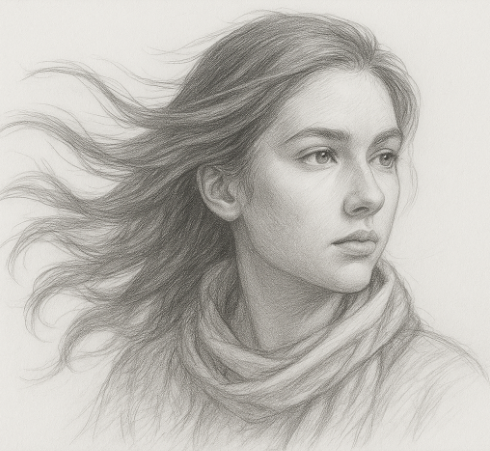

たとえば、人物の顔を細密に描き込みつつ、背景を余白として残すと、顔の存在感が際立ち、作品に力強い印象が生まれます。次の作品も参照してください。

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

静けさを強調する余白の配置

静の表現を意識する際は、余白を広く取り、描き込みを最小限に抑えることが効果的です。

たとえば、花を描いた作品で背景をほとんど描かずに残すと、静謐な雰囲気が漂います。この静けさは、対比として描かれた部分の動きを際立たせ、より印象的な構図を生み出します。

鉛筆画中級者の人にとって、この「描かない勇気」が画面設計に新たな深みを加える大きな学びとなるはずです。次の作品も参照してください。

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

動きを補う余白の方向性

静と動を調和させるためには、余白自体に方向性を与える工夫が必要です。

モチーフを右寄せにして、左側に広い余白を残すと、視線は自然と空間の奥へ流れ、画面に静かな動きを感じさせます。

このように、余白はただの静止ではなく、静けさの中に潜む動きを示す役割を持つのです。次の作品も参照してください。

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

全体の呼吸を整える余白の役割

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

作品を最後に見直す際には、全体の呼吸が乱れていないかを確認することが重要になります。

描き込みすぎた部分がないか、余白が窮屈に感じられないかを調整することで、画面全体の静と動が調和するのです。

鉛筆画中級者の人は、余白を「作品の呼吸」と捉え、調和のために積極的にコントロールすることが求められます。

静と動を調和させるには、密度のコントラストを意識し、描き込みと余白を対比的に配置することが基本です。

さらに、余白を静けさとして演出しながら、方向性を与えることで流れを生み出し、画面全体に自然な呼吸を整えることができます。

鉛筆画中級者の人は、この調和の感覚を意識することで、単なる描写の積み重ねを超えた表現に到達できるでしょう。

練習課題例(3つ)

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。 鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

余白とモチーフのバランス調整

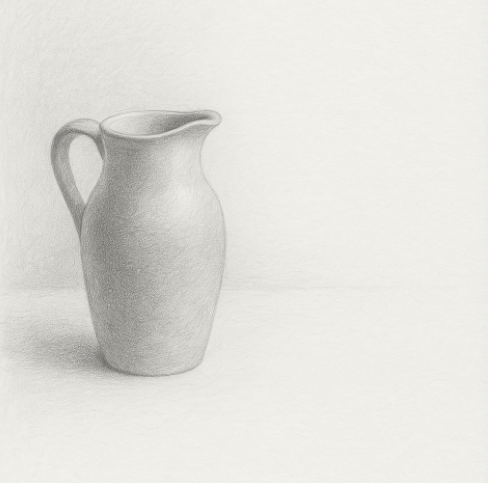

一つの静物(例:花瓶)を画面の片側に寄せて描き、反対側に大きな余白を残しましょう。

その上で、モチーフの大きさと、余白の比率を変えて数枚描き比べ、どの配置が最もリズムを感じさせるかを検証します。

参考画像です

対角線を使った配置練習

果物や器を複数用意し、画面の左下から右上へ対角線上に並べてデッサンしましょう。

その後、縦や横に並べた場合と比較し、視線の流れや動きがどのように変化するかを確認します。

参考画像です

静と動の調和を意識した描写

人物の顔や手を細密に描き込み、背景を余白として残す作品を制作しましょう。

その後、背景に陰影や細かい描き込みを加えた場合と比較し、静けさと動きの調和がどのように変化するかを検証します。

参考画像です

まとめ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

ここまで解説してきましたように、鉛筆画における余白と配置の工夫は、作品にリズムを与え、視線を操るための重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、より完成度の高い表現へと進むためには、単なる描写力に加え、画面全体を設計する視点を身につける必要があります。

以下に今回の内容を整理しましょう。

- 余白は単なる空間ではなく、画面の緊張感や安定感を決定づけ、リズムを生み出す力を持っている。

- モチーフの配置は、対角線や縦横のラインを意識することで、動きや落ち着きを演出できる。

- 余白とモチーフの比率を調整することで、呼吸感や自然な視線誘導を作り出せる。

- 余白を意識的に扱うことで、描かない部分が主題を引き立て、画面全体のバランスを整えられる。

- 密度のコントラストや、方向性のある余白を活用することで、静と動の調和を生み出すことが可能になる。

鉛筆画中級者の人は、描き込みの技術を高めるだけではなく、余白を積極的に設計に取り入れることで作品の質を大きく変えることができるのです。

静物画や人物画を描く際には、どの部分をあえて描かずに残すか、どの位置に配置するかを意識することで、作品は単なる「模写」から「表現」へと進化できます。

今回の練習課題で示しましたように、余白と配置を使い分けて試行錯誤することが、確かな感覚を育てる最も効果的な方法です。

花瓶や果物を用いた静物、人物の顔と背景の対比など、題材を変えながら取り組むことで、余白の役割を実感できるでしょう。

最終的には、あなた自身が意図したリズムや流れを自在に操れるようになり、観てくださる人に強い印象を与えられる作品を生み出すことができるようになるのです。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

主題を引き立てるために、余白を積極的に活かすことで単調さを避け、作品に動きと深みを与えられます。