こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画において、モチーフが静止して観えているだけでは、作品としての魅力が充分に発揮できていません。

とくに、鉛筆画中級者の人になると、ただ正確に描くだけでなく、「どう動きを感じさせるか」が表現力の分かれ道になるのです。

この記事では、構図や描写の工夫によって画面に動きを与える方法を、視線誘導、流れの構成、線のリズムなど複数の角度から解説します。

動と静のバランス、視点の置き方なども含め、観てくださる人の心をつかむための実践的なテクニックを具体的にご紹介。

鉛筆だけで、活き活きとした世界を構築するためのヒントを、この記事からつかんでください。

それでは、早速見ていきましょう!

流れを意識した構図で視線を誘導する

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画に動きを持たせたいと考えたとき、まず最初に取り組むべきは構図の設計です。

とくに、「視線の動き」を意識した構成にすることで、観てくださる人の目が自然に動き、画面にリズムと躍動感が生まれます。

構図は、モチーフの配置や傾きだけでなく、空白の取り方や画面の方向性でも印象が大きく変わります。

本章では、制作画面に動きを入り入れる方法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

S字・Z字(ジグザグ)構図で視線をコントロールする

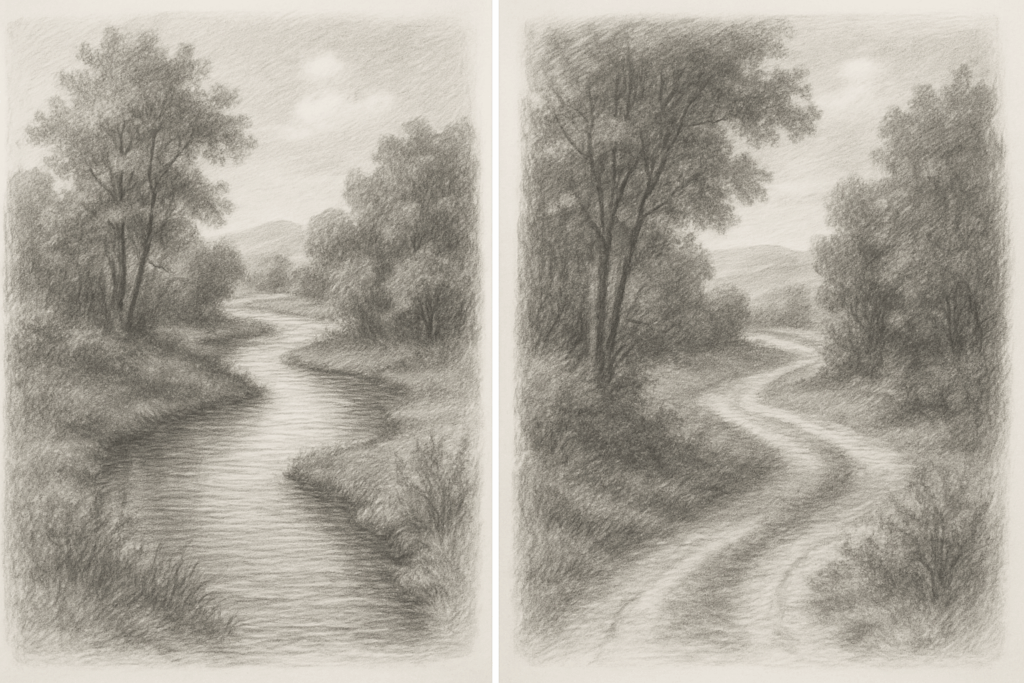

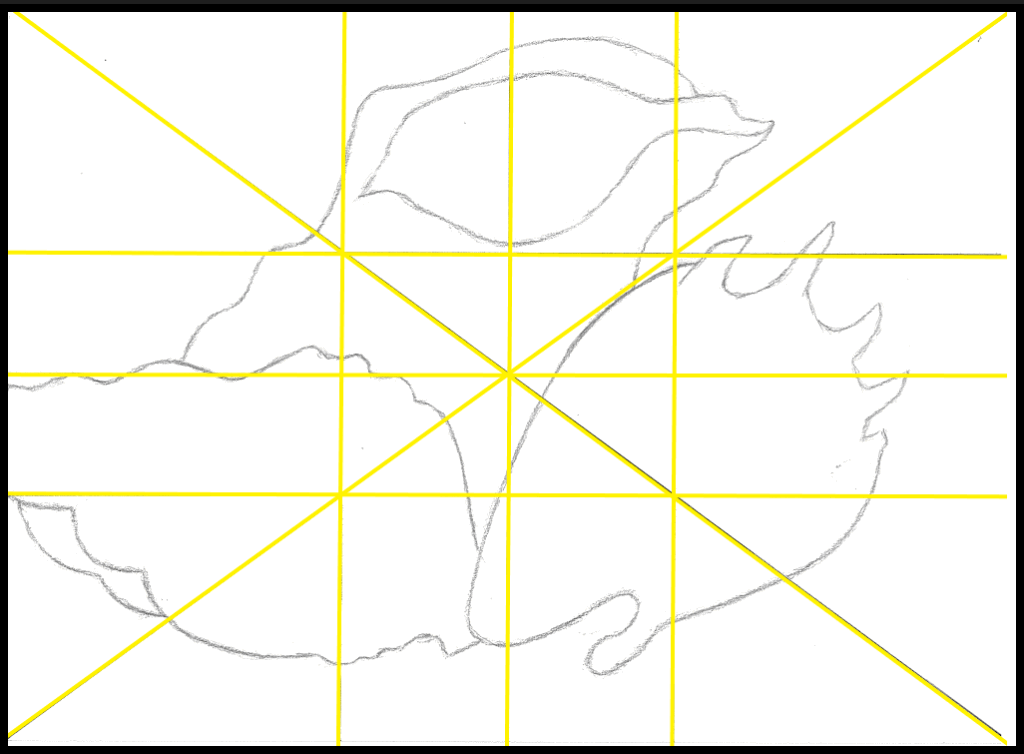

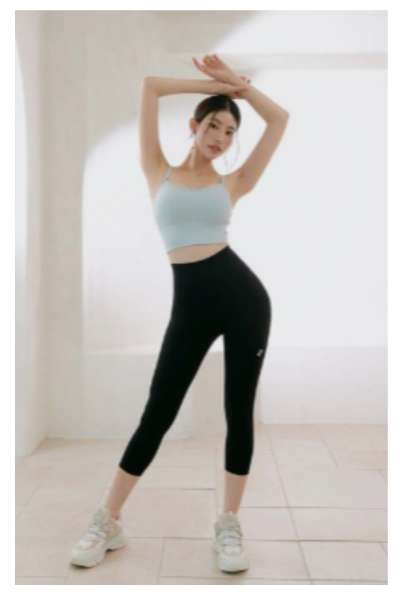

S字構図の参考画像

S字構図は曲線的な流れを意識させ、柔らかくリズミカルな動きを画面に与え、人物の姿勢や風に揺れる植物など、滑らかな流れを取り入れるのに適しています。

一方、Z字(ジグザグ)構図は直線的かつダイナミックな印象を与え、画面の奥行きや動作の瞬間を強調できる構成になります。

画面の左上から右下へと視線を導くことで、物語性を生み出せるのです。

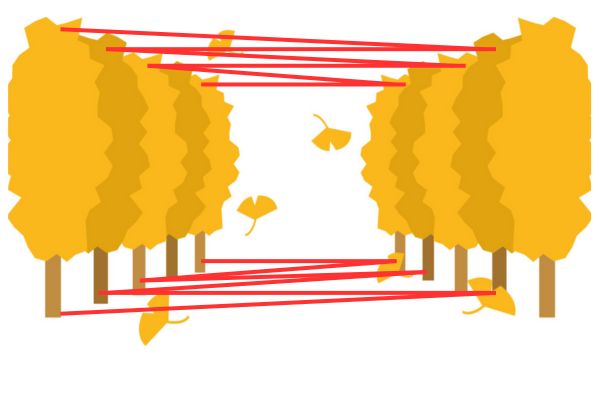

尚、Z字(ジグザグ)構図は、次の画像(樹の機器の配列)のように平面的な表現もできますし、あるいは立体的な描き方もできます(空間上の樹の並びなど)。

Z字(ジグザグ)構図の参考画像

対角線を活かして躍動感を引き出す

構図の中に斜めのラインを取り入れることで、画面に緊張感と動きを加えることができます。

たとえば、人物を斜めに配置するだけで、静的な姿勢にも「動き出す前の一瞬」といった感覚が生まれます。

画面の対角を意識して主役や準主役と背景を構成すれば、より視線が動きやすくなり、密度の変化も躍動感を支える要素になります。

次の作品では、左右からの対角線を意識しながら、主役の植物の芽を「黄金分割線上」に配置しています。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

空間のバランスで動きを強調する

空白と、描き込み部分のバランスも、構図の流れをつくる上で重要な要素です。

たとえば、モチーフをやや片寄らせて余白を多くとると、観てくださる人の視線が自然にその方向へ引っ張られます。

空白を「止まり」として使いながら、動きのある線や構図と組み合わせることで、リズミカルな導線が形成されます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

この作品では、√2分割線上に主役のロウソク立てを配置して、ロウソクの炎を頂点とする「中空の3角」という構図で描いています。

要素のリズムで視線に動きを持たせる

構図の中で同じ形をリズムよく配置する手法も、動きを印象づける効果的な方法です。

樹の枝や波の繰り返しなど、同一要素を変化させながら並べることで、視線が画面の中を巡回しやすくなります。

意図的に、不均一な配置や角度をつけることで、単調さを防ぎつつ自然な動きを演出できます。視線の流れを意識した構図づくりは、鉛筆画に動きを与える第一歩です。

尚、次の作品では、奥から球体が転がって来るように描くことで、「緊張感」を高めています。また、同じモチーフを複数使う場合には、3個使うことで「リズム」を出すこともできます。

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

単に、モチーフを正面から捉えるのではなく、線や空白の方向性、繰り返しや傾きなどを取り入れながら、観てくださる人の視点を誘導する設計を意識することが重要です。

ラインの強弱と方向性で動きを演出する

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

動きを表現するためには、線そのものに変化を加えることが有効です。

線の太さや長さ、角度によって、視覚的なリズムや緊張感を生み出すことができます。

本章では、鉛筆というシンプルな道具だからこそ、一本一本の線の性質が画面全体の動きに大きな影響を及ぼす点について解説します。

太さの緩急で動きの強弱を生む

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

同じ線でも、力の入れ具合によって太く濃くなる部分と、細く淡くなる部分があります。

これらを意識的に組み合わせることで、線に生命感やリズムが生まれます。

たとえば、人物の動作を描く際には、動きの起点を太く、流れの末端を細くすれば、導線が視覚的に強調できます。

方向性の変化でスピード感を演出する

直線と曲線の組み合わせは、画面に速度やリズムの違いを作り出す手法です。

緩やかな曲線が続く中に、一筋の直線を入れることで、そこに一気に視線が集まるような効果が生まれます。

また、線の方向が急に変わる部分には、動きの「溜め」や「跳ね」が感じられるようになります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

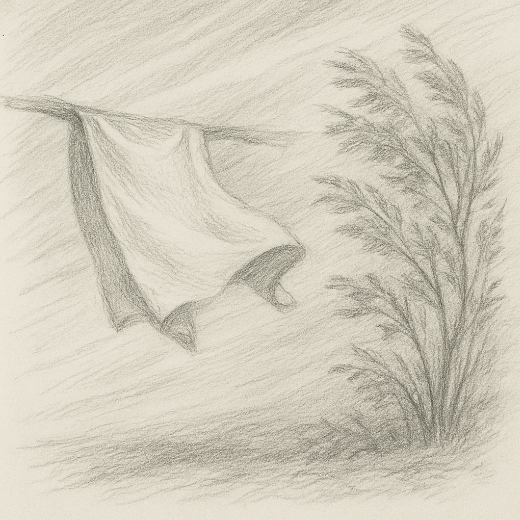

重ね線で振動や揺れを表現する

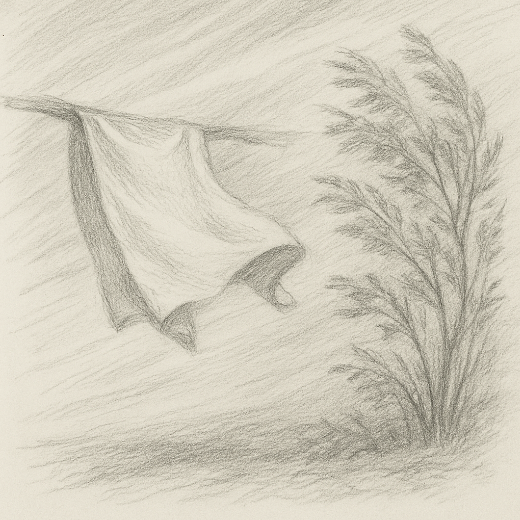

一本の線だけで描写を済ませず、複数の線をややずらしながら重ねることで、振動や揺らぎといったニュアンスが表現できます。

風で揺れる布や木の葉などに適しており、細かな重ね線が動的な印象を画面に与えます。次の画像を参照してください。

ここでも、重ねる際の強弱をつけると、より自然な印象になります。

線の消失と継続で動きを引き出す

線をあえて途中で切らすことで、視線を想像上で補完させる、「余白による動きの演出」も効果的です。

逆に、長く引いた線が背景とつながるような描き方は、継続する動きを演出できます。次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

このように、線の使い方一つで、画面に物理的な動きを感じさせる工夫が可能になります。線に含まれる情報量と性質は、画面における動きの根幹となるのです。

太さ・方向性・連続性・重なりなどを巧みに調整することで、画面に緊張と緩和が生まれ、静止画であっても、観てくださる人に動きを届けることができます。

モチーフの姿勢と角度で動作を想起させる

モチーフそのものの持つ動きも、画面に躍動感を与える重要な要素です。

とくに、人物や動物など、動きを持つ対象は、その姿勢や角度を工夫することで、実際に動いていなくても「動作の途中」の印象を与えることが可能になります。

尚、画面の奥から手前に進んでくる「乗り物」などを描く際には、カーブを曲がってくる際に、「若干の角度」をつけることによって、スピード感も演出できます。次の作品を参照してください。

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 鉛筆画 中山眞治

本章では、動きを連想させる描き方について解説します。

重心の傾きで「次の動き」を想起させる

立っている人物が、わずかに前に傾いていれば、これから歩き出す動作が自然に想像されます。

重心が左右に偏っていれば、バランスをとろうとする動きも連想できます。

静止していても、身体の角度や手足の配置で、動きの直前や直後の一瞬を切り取ることができます。

次の作品では、地中から出てこようとしている植物の芽で、下から斜め上への動きを連想してもらえます。

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

視線や顔の向きが動きを導く

人物や動物の視線の方向も、画面に流れを生む要素です。

たとえば、画面の左を向いた表情であれば、観てくださる人の視線もそちらに引っ張られます。

さらに、視線の先に別の要素を配置すれば、画面内での対話が生まれ、動的な関係が構築されます。

次の作品では、画面左のウサギが画面右側のウサギを観る、画面右側のウサギは画面一番手前で中央のウサギを観る、画面中央のウサギは我々の方を観るという構図です。この構図は、人物でも使えます。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

手足や体のねじれで緊張を演出する

身体の一部にねじれがあると、そこに蓄積されたエネルギーや動く直前の緊張感が表れます。

たとえば、肩と骨盤の向きをずらしたり、腕と脚を逆方向に配置したりすることで、描写に動きの前兆が宿ります。

単純な正面図よりも、動きの余白がある構図の方が、観てくださる人の感情にも訴えかけやすくなります。次の作品を参照してください。

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフを斜めに配置してリズムをつける

画面に対して水平・垂直ではなく、モチーフをあえて斜めに傾けることで、安定感が崩れ、緊張や躍動感が強調できます。

とくに、複数のモチーフが交差する場合、それぞれの傾きの違いが画面にリズムと流れを生み出します。

モチーフそのものが動きを持っている場合には、それを「止める」のではなく、「動きの途中」を切り取る意識が大切です。次の作品を参照してください。

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

姿勢や角度を工夫することで、観てくださる人に自然と動きを想像できる構図が完成します。

背景と風の要素で空間全体を動かす

画面における動きは、主役のモチーフだけでなく、背景や環境要素にも関係します。

とくに、風や水の流れ、空気の揺らぎなどを意識すると、画面全体が動いているような印象を与えることができます。次の作品を参照してください。

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、モチーフ以外をフルに使った画面の動きについて解説します。

風を感じさせる要素を取り入れる

旗や布、髪の毛、植物の葉など、風の影響を受けやすいモチーフを背景に配置すると、それだけで空間が動いて観えます。

風の流れを、線の方向やモチーフの傾きで表現することで、画面に柔らかな動きを取り込むことができます。次の作品のように飛んでいる鳥を使うことで、「空気感」を演出することもできます。

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景の流れで視線を導く

川の流れ、雲の動き、階段や道の傾きなど、背景に方向性のある要素を配置すれば、画面全体に流れが生まれます。

背景に動きがあると、主役の静止感との対比も際立ち、作品全体に緊張感が宿ります。

次の作品では、画面奥から手前方向に向かって、「波紋」が動きを作っています。

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

空間の「観えない動き」を描く

風や空気の動きは、観えないものでありながら、描写によって視覚化することができます。

たとえば、点描や流線、ぼかしの使い方で空間に振動を加えると、実際に空気が動いているような印象になります。

これにより、画面が呼吸しているかのような自然なリズムが生まれます。次の作品では、「夏の早朝の光を動き」として表現しています。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフと背景を連動させる

主役や準主役の動きに合わせて、背景にも同様の流れを与えると、画面全体が統一された動きを持つようになります。

たとえば、人物の動く方向に木々や雲の流れも合わせれば、一体感のある画面構成が成立します。

逆に、動きの方向を対比させることで、緊張感を高めることも可能です。

次の作品では、画面上部に水滴の一部を描き、下に滴った水滴の跳ね返りを描いて、観てくださる人の視線を上から下へと導いています。

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

背景や空気感も、鉛筆画における重要な表現要素です。静止しているように観える世界に、風や流れの要素を取り込むことで、空間全体に生命と躍動を宿すことができます。

構図のバリエーションで画面にリズムをつける

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

躍動感のある画面をつくるためには、同じ構図に頼りすぎないことが大切です。

構図のバリエーションを意識的に増やし、流れや視線の動きに変化をもたせることで、画面にリズムと新鮮さを加えることができます。

本章では、構図自体で動きを出す方法について解説します。

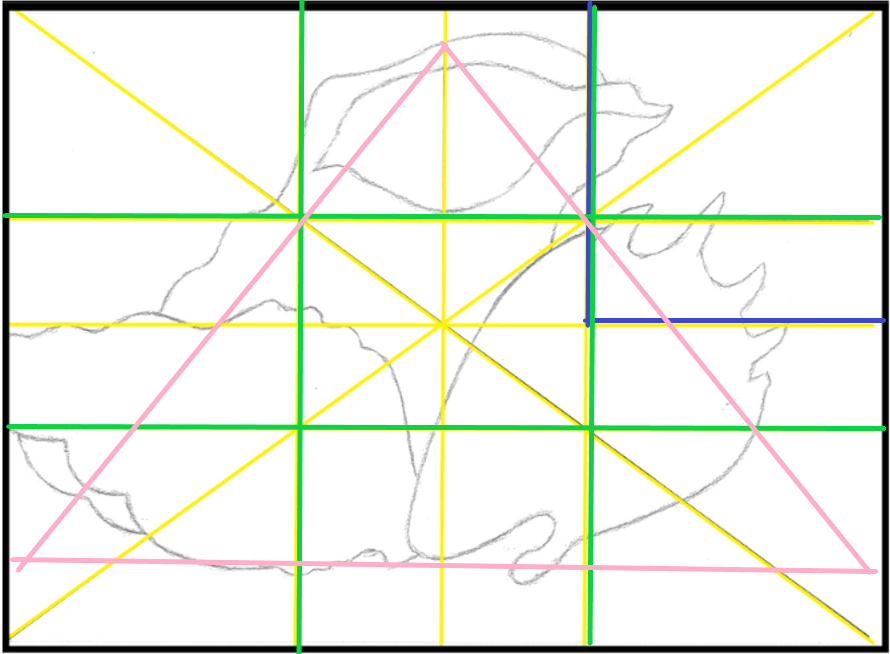

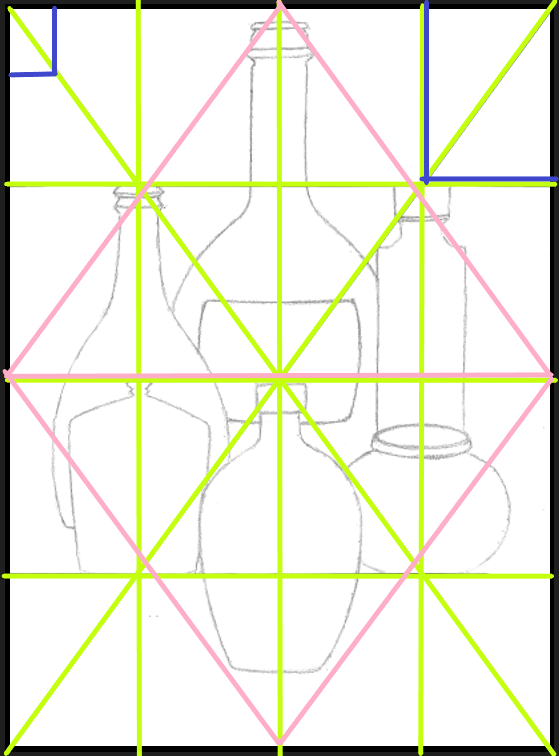

3分割構図で動きの軸をつくる

3分割構図は、安定と動きを兼ね備えた基本の構図です。

縦横に3分割した線上または交点にモチーフを配置すると、画面に自然なバランスが生まれます。

同時に、あえて中央を外すことで、観てくださる人の視線が動きやすくなり、画面にリズムが宿ります。次の連続画像を参照してください。

⑤や⑥に、主役や準主役を配置して、仮に⑦を地平線の位置にすると台地の広がりを表現できます。水平線や卓上の位置でも同じく使えます。また、⑧をその位置に据えると、空間の広がりを表現できます。

-220609-12.png)

この作品では、モチーフの貝3つを使って、3角形の構図を構成しています。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 「抜け」とは、画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の視線を画面上の息苦しさから解消できる効果があります

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

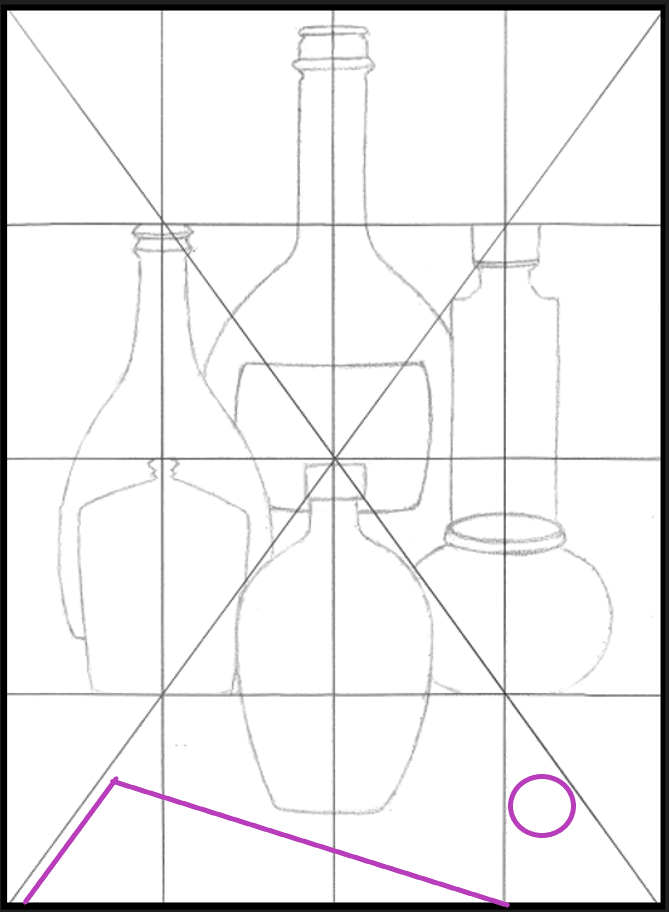

対角構図で動線を強調する

-220608.png)

紫色線:対角線を暗示するためにモチーフを配置

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

対角線を軸とする構図は、ダイナミックな印象を与えます。

右上から左下へ、またはその逆に要素を配置することで、画面全体にエネルギーが流れます。

とくに、スピード感を出したい場合や、観てくださる人の視線を大胆に動かしたいときに有効です。

多モチーフ配置で動きの起伏を生む

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

主役と副要素を組み合わせて配置することで、画面に動きの階層が生まれます。

大・中・小のサイズ感や遠近法を使い、複数の焦点を散りばめることで、視線が移動し続ける構成が作れます。

ただし、情報量が多すぎると逆に動きが鈍るため、空白と密度のバランスが重要です。

動と静を交互に配置するリズム感

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

全体を均一な描写で埋めるのではなく、静かな部分と動きのある部分を交互に配置することで、視線が緩急をもって流れるようになります。

これにより、画面に音楽のようなリズムが生まれ、観てくださる人にとって心地よい緊張と解放の繰り返しが感じられます。

構図の工夫は、画面に動きを加えるための根幹です。固定された構成ではなく、多様な視点と配置を実践することで、作品全体が活き活きとして、観てくださる人の感覚に訴えかける作品が完成します。

練習課題(3つ)

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は、練習しただけ上達できるので、是非試してみてください。

課題①:S字構図で人物に動きを与える練習

- 風に髪がなびく女性の上半身を、S字構図を意識して描いてみましょう。

- 身体の曲線と髪の流れを活かし、画面全体に柔らかな動きを出すことが目的です。

- 背景には風の流れを連想させる要素を加え、視線誘導も試みてください。

参考画像

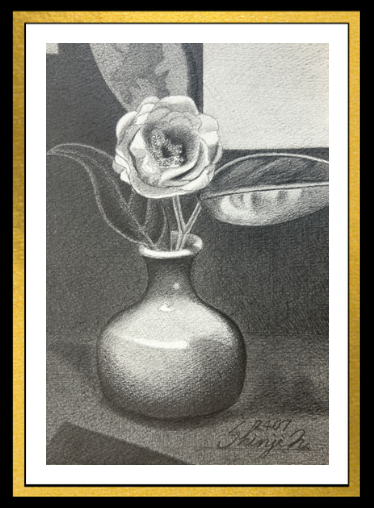

課題②:対角線構図で走る動物の躍動を表現する

- 右上から左下に向かって走る犬や馬などを、対角線構図で配置し、スピード感や導線を明確にしましょう。

- 足の位置や胴体の傾き、尻尾の動きまで細部に注目して、全体で流れの方向を統一させます。

参考画像

課題③:背景に風を描いて空間全体に動きをつける

- 布や木の葉が風で揺れるシーンを描き、背景の流れを通して画面全体に動きを与える練習です。

- 主役は動かずとも、風に影響を受けるモチーフを複数取り入れて、空間そのもののリズムを表現してください。

参考画像

まとめ

第3回個展出品作品 心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における「動きのある表現」は、単に描く対象を変えるのではなく、構図、線、モチーフの角度、背景の空気感までを総合的に組み立てることによって成立します。

鉛筆画中級者の人にとっては、この「動きの設計」が作品の深みや魅力を大きく左右します。

この記事でご紹介しました5つの視点を実践することで、画面に緊張感とリズムが生まれ、観てくださる人の心を動かす力を持った作品に近づけるはずです。

以下に、今回のポイントを振り返りながら整理しておきます。

- 視線の流れを意識してS字やZ字、対角線などの構図を使い、自然な動きを設計する。

- 線の太さや方向性、連続性に変化を加えて、躍動や緩急を視覚的に表現する。

- モチーフの姿勢や角度を工夫し、動作の「途中」を切り取ることで生命感を与える。

- 背景の風や空気、視線の先の動きも活かして空間全体に流れを持たせる。

- 3分割や対角線構図、動と静の配置の変化で画面に視覚的リズムを構築する。

これらの工夫は、どれか一つだけを使うのではなく、複数を組み合わせることで相乗的な効果を発揮できます。

とくに、構図と描写が連動する場面では、線の方向や空白の配置など、細部の判断が作品の完成度を大きく引き上げます。

観てくださる人の目が動き、感情が動く。そんな作品づくりのためには、描写技術だけでなく「どう見せたいか」という構成力が必要です。

静止画でありながら、空間を躍動させるという矛盾を成立させるのが、鉛筆画の魅力であり、中級者の人に求められる挑戦です。

次の作品ではぜひこの視点を取り入れ、あなたならではの「動きある世界」を描いてみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

これらの工夫により、静止した世界にさえもエネルギーと緊張が生まれます。