こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

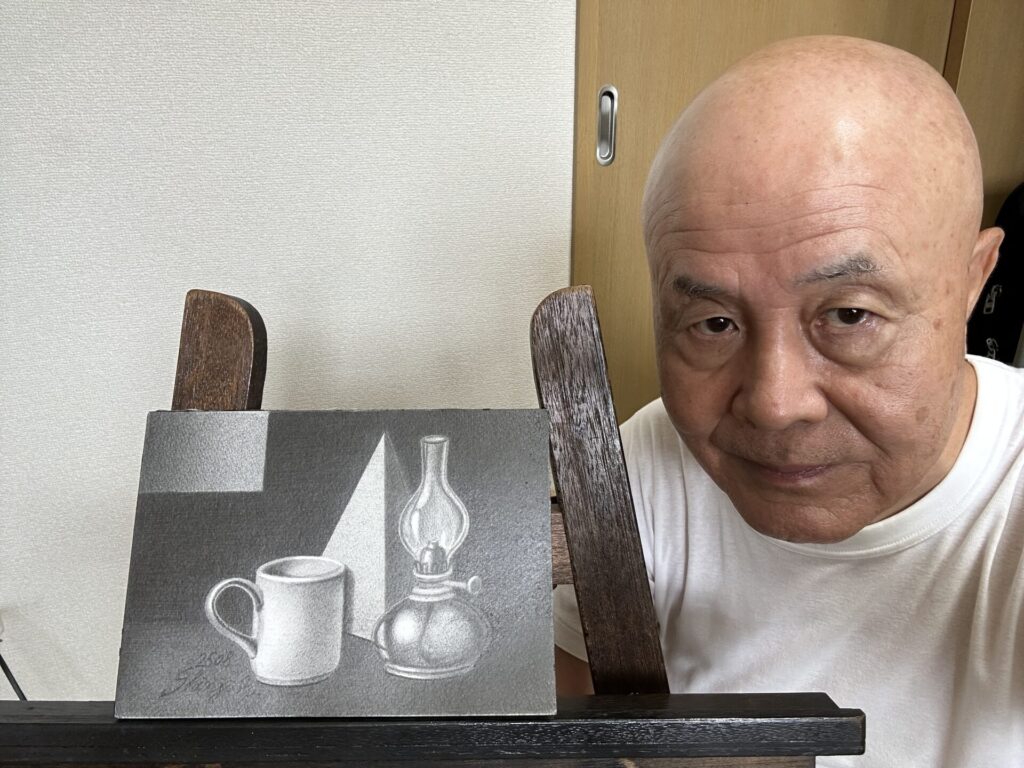

筆者近影 作品「静物2023-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画の描き方を学ぶ際に、多くの人は、主題(主役や準主役、以下主題)が人物であれば目や手などの部分を練習しがちですが、それだけでは全体のバランスや完成度が高まりにくいものです。

鉛筆画中級者の人にとって重要なのは、細部に頼らず画面全体を見渡す力を養うことです。そのためには構図や配置を意識した練習が不可欠となります。

この記事では、パーツ練習から一歩進み、構成や構図に重点を置いたトレーニング法をご紹介しましょう。

全体の力を伸ばすことで、表現の幅を広げ、より完成度の高い作品づくりへとつなげていけます。

それでは、早速どうぞ!

構図を意識することがなぜ重要なのか

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画に取り組む際には、最初はモチーフの一部を、繰り返し描く練習が役立ちます。しかし、ある程度描けるようになると、部分練習では限界を感じやすくなります。

なぜなら、作品は常に全体のバランスによって評価されるからです。鉛筆画中級者の人が上達するためには、個々の技術に加え、画面全体を構成する力を養う必要があるのです。

本章では、構図を意識することの重要性を整理して考えていきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

部分練習の限界を理解する

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

目や手、花びらや葉など、細部を繰り返し練習することは確かに観察力を高めます。

しかし、それらを組み合わせて一枚の作品にしたときに、全体のバランスが取れていなければ違和感のある作品になってしまうのです。

部分の完成度が高くても、全体の調和が欠けると、作品としての魅力は半減します。これが部分練習の限界となります。

構図がもたらす全体の統一感

第1回個展出品作品 薔薇 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図は、画面の骨格にあたります。縦横のバランス、モチーフの配置、余白の扱い方などが統一感を生み出し、観てくださる人の視線を自然に導きます。

たとえば、同じリンゴを描いたとしても、中央に置くか、対角線を使った斜めに配置するかで印象は大きく変わります。構図を学ぶことは、作品全体に秩序とリズムを与える訓練なのです。

さらに、余白を意図的に使うことで、空気感や奥行きを表現することも可能になります。

※ 構図については、この記事の最終部分に「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」という関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

視線誘導の力を身につける

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図を意識することで、観てくださる人に、どこを見てほしいかをコントロールできます。3分割法や対角線構図などの基本的な配置法を応用すると、主題が自然に引き立ちます。

視線を導く力を身につけることで、単なる写実にとどまらず、表現としての深みを作品に加えられるようになれるのです。

とくに、人物や動物を扱うときは、視線が集まる場所を計算することで感情的な印象を強められます。

鉛筆画中級者の人に求められる意識

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、描写力をさらに伸ばすだけでなく、作品全体をまとめ上げる構成力を磨くことが次のステップです。

構図を意識して描く習慣をつけることで、画面のどこに力を入れるべきか、どこを省略するかといった判断力も養われます。その結果として、部分と全体の両方を高い次元で結びつけられるようになれます。

また、構図を考える過程そのものが、描き始める前に全体像をイメージする練習となり、完成度の高い作品制作につながるのです。^^

部分描写から全体描写へ意識を広げる

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が成長するうえで、最も重要なのは、細部に集中する姿勢から全体を捉える視点へと移行することです。

最初は、パーツの練習で形や陰影の描写力を磨くことが役立ちますが、それに偏りすぎると全体を把握する力が育ちません。

本章では、部分描写から、全体描写へ意識を広げるために必要な考え方を整理します。

全体の輪郭を優先する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く際には、最初から細部に取り組んでしまうと、後で全体のバランスが崩れて修整が難しくなることがあります。そのため、まずは大きな輪郭を捉えることが重要です。

リンゴやビン、人物の体などは、全体の輪郭を軽くデッサンすることで、比率や位置関係を把握できます。

こうすることで、細部を描くときに無理が生じず、自然なまとまりが生まれるのです。

細部の描写は全体に合わせる

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が陥りやすいのは、人物の場合には目や口、植物であれば葉脈などの細部を過剰に描き込んでしまうことでしょう。

部分的にはリアルでも、全体の描写から浮いてしまうと違和感が残ります。細部はあくまでも、全体の調和を前提に描写して、バランスを整えながら実行することが大切です。

トーンの濃さや描線の筆圧も、全体のトーンに合わせて、必要以上に目立たせない意識を持つことで、統一感のある作品に仕上がります。

視覚のリズムを整える

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

全体描写においては、視覚のリズムを意識することが欠かせません。

たとえば、背景に配置されたモチーフの大小や間隔、描線の密度の違いなどがリズムを生み出します。このリズムが乱れると視線が不自然に停滞し、画面がぎこちなく感じられます。

視覚の流れをスムーズにすることで、観てくださる人が自然に作品の中の内容を追い、主題へと導かれるのです。

全体描写がもたらす完成度

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

部分に依存せず全体を意識して描くと、作品の完成度は一段と高まります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、細部を描き込む力は既に備わっていることが多いため、その技術を全体の調和へと活かす段階に入っているのです。

大きな形から入り、徐々に小さな部分の描写へと移り、やがては細部をバランスよく配置し、全体で見たときの美しさを重視することで、より作品性の高い鉛筆画を描けるようになれます。

また、全体を捉えた上での各々の描写の習慣は、公募展や作品展示など、より大きな舞台で評価されるための基盤にもなるのです。

部分描写は、基礎を固めるうえで欠かせませんが、それに留まると成長が止まってしまいます。全体を意識する視点を持つことで、作品は一気に完成度を増し、観てくださる人に強い印象を与える作品へと変わります。

構成を意識した練習で得られる効果

F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人がさらに成長するためには、ただ対象を描写するだけでなく、構成を意識した練習を積むことが重要です。

構成を考える過程では、単にモチーフを並べる作業ではなく、画面全体の関係性を調整しながら統一感を作り上げる練習になります。

本章では、構成を意識した練習がもたらす効果について具体的に見ていきましょう。

モチーフ間の関係性を理解する

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構成の練習では、複数のモチーフを配置することで、それぞれの関係性を意識するようになれます。

たとえば、果物と器を並べるとき、距離や角度の違いによって画面に奥行きや緊張感が生まれるのです。

この関係性を理解することで、単なる写実にとどまらず、物語性を持った作品を構築できるようになれます。複数モチーフを扱う習慣は、構成力を高める近道です。

具体的には、複数のモチーフを使って描く場合に、その中の一つのモチーフを手前に置き、それ以外のモチーフは、やや後方に配置することで、遠近感を強調できます。^^

そして、複数のモチーフを扱う場合には、その中のモチーフに、他のモチーフの「映り込み」を入れることで、リアリティー(現実性)を強調できるのです。

また、扱う構図の要所要所にそれぞれのモチーフを配置して、観てくださる人の注意をひきつける、導線暗示を構成できます。^^

空間感覚を養う

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構成を意識することは、空間を捉える力を養うことにもつながります。

モチーフを前後に配置したり、余白を活かして広がりを表現したりすることで、スケッチブックや紙面上に立体的な空気感を生み出せるのです。

部分描写では得にくいこの感覚は、作品全体をリアルに見せる大きな要素となります。

鉛筆画中級者の人は、空間を操ることで、作品に奥行きを加える練習を重ねると効果的です。

主題の強調につながる

-F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構成練習をすると、どのモチーフを主題にするかを意識するようになります。

主題を引き立てるためには、周囲のモチーフを控えめに描くことや、配置でバランスを調整することが必要です。

主題と脇役を、明確に区別できるようになると、作品のテーマ性が強まり、観てくださる人に伝わりやすくなります。これは、公募展や作品発表の場で大きな差となって表れるでしょう。

判断力と省略の技術が磨かれる

-6.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構成を考える過程では、何を描き込み、何を省略するかを判断する力が求められます。

すべてを同じ濃度で描いてしまうと画面が重たくなり、主題が埋もれてしまいます。逆に、省略を適切に行えば、主題が引き立ち、作品全体の見やすさが増すのです。

この判断力は経験を積むことで磨かれ、やがて描写力だけでなく構成力も兼ね備えた表現者へと成長していけます。

構成を意識した練習は、モチーフの関係性や空間感覚を養い、主題を引き立てる力や省略の判断力を磨く効果を持つのです。

つまり、あなたが実際に見ている景色の中で、主題を引き立てるために、不要な要素を取捨選択して描くことで、主題が生きてくるということであり、デフォルメが必要であるということになります。

デフォルメは、削除・省略・縮小・拡大・つけたし等、何でもありです。具体的には、風景を描いていて、そこに電柱や電線があった場合には、それらを省略することで、作品の見映えが良くなるのであれば、削除してしまいましょう。

風景を描いていて、あなたが扱う構図に「ぴったりはまる」景色などないのです。あなたの扱う構図に、観えている風景を要所要所を当て込んでいくということなのです。

静物画でも同じです。あなたの取り扱う構図に、「あなたの都合の良いようにレイアウトして描く」ことで、あなたのオリジナリティーを発揮した作品ができるということなのです。どうです?楽になったでしょう?^^

鉛筆画中級者の人にとって、構成練習は部分練習の延長線上では得られない成長を促し、作品をより高い次元へと導く大切なステップとなります。

構図トレーニングで鍛えられる判断力

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、構図トレーニングの最大の意義は、判断力の強化にあります。

画面全体をどうまとめるかは、単に配置の問題ではなく、何を描き込み、何を省略するかを決定する眼を養う過程です。

構図を意識して練習することは、完成度を高めるために不可欠な力を身につけることにつながります。

本章では、構図トレーニングによって得られる判断力の側面を解説しましょう。

主題と脇役の線引きを学ぶ

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図を考えるときに、必ず意識すべきは主題と脇役の区別です。

たとえば、花瓶と花を描く場合、どちらを主役に据えるかで描写の度合いや濃淡の扱いが変わります。

主題を際立たせるために、周囲を抑える判断は、部分描写では学びにくい要素です。

この訓練を繰り返すことで、自然と画面全体のメリハリをつけられるようになれます。

余白を活かすか埋めるかを選ぶ

画面に生じる余白を、どう扱うかも重要な判断です。

余白を大きく残すことで静けさや広がりを表現できる一方、背景を描き込むことで密度を高め、緊張感を作ることも可能となります。次の作品を参照してください。

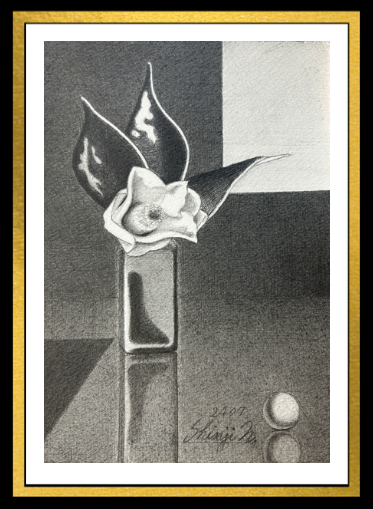

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

構図トレーニングでは、どちらを選ぶべきかを考える習慣がつきます。この判断を積み重ねることによって、作品全体の印象を自在にコントロールできるようになれるのです。

尚、余白を作る際には、上の作品のように、構図分割基本線を使った部分をそっくり「抜け(※)」として使うことも効果があります。上の作品では、次のように、B⑥F⑦で囲まれた部分を抜けにしています。

-220609.png)

※ 「抜け」とは、外部へ続く(窓のような)部分があると、観てくださる人に、画面上の息苦しさを解消できる効果があります。観方を変えれば、外部への広がりも暗示できるということです。

描き込みの強弱を調整する力

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

すべての部分を同じ密度で描いてしまうと、画面が平板になり見づらくなります。

構図トレーニングを通じて、どの部分を強調して濃く描き、どこを軽く淡く済ませるかを判断できるようになると、視線が自然に動く作品になるのです。

筆圧の強弱を調整する判断力は、作品の完成度を大きく左右するため、鉛筆画中級者の人の段階では、必ず身につけておきたいスキルとなります。

自分自身の表現意図を明確にする

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997F10 鉛筆画 中山眞治

構図を考える過程は、自分自身が作品を通じて、何を伝えたいかを明確にする作業でもあります。

単に、写実的に描くだけではなく、どのような雰囲気を強調したいかを意識すると、モチーフの配置や濃淡の調整も変わってくるのです。

表現意図を判断基準として、構図も決定する習慣をつけることで、作品は単なる模写から個性的な表現へと発展します。

構図トレーニングは主題と脇役の取捨選択き、余白の扱い、描き込みの強弱、表現意図の明確化といった多面的な判断力を磨く場です。

鉛筆画中級者の人は、これらを意識的に取り入れることで、画面全体を自在に操り、完成度の高い作品を生み出す力を確実に養うことができます。

全体力を伸ばすための具体的な構図練習法

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、さらに上達するには、全体を捉える力、つまり「全体力」を意識して鍛えることが不可欠となります。

部分練習に偏ってしまうと、描写は上達しても作品全体の印象が弱まり、完成度に差が出てしまいます。そこで効果的なのが構図を前提にした練習法です。

本章では、全体力を伸ばすために役立つ具体的な構図練習法を紹介します。

3分割法を使った配置練習

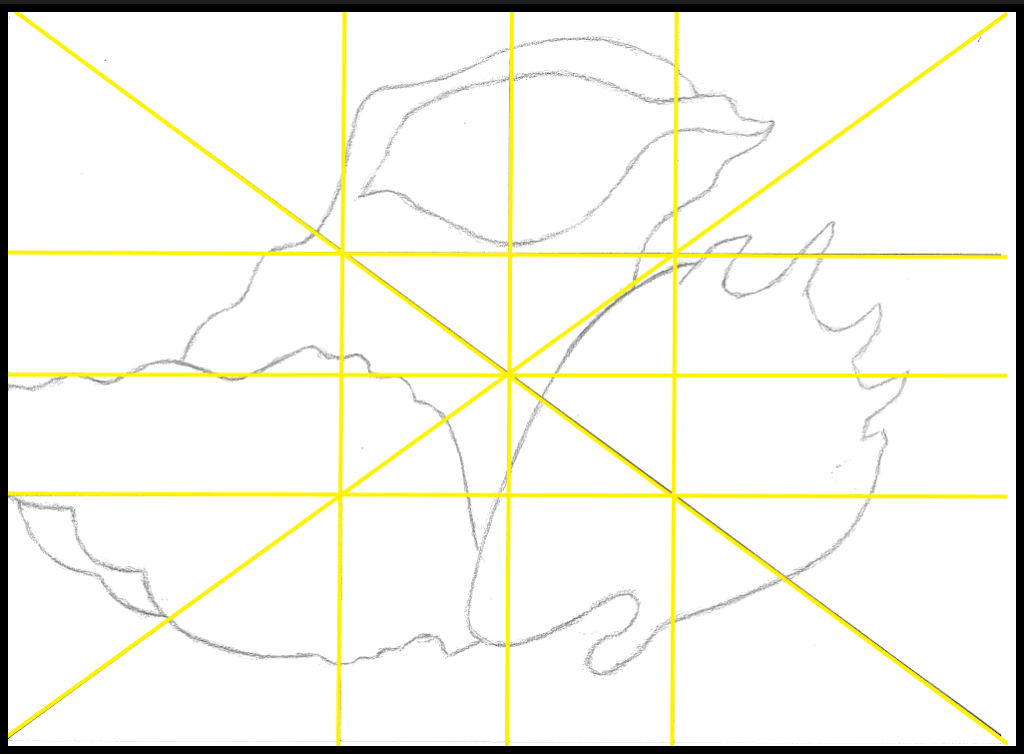

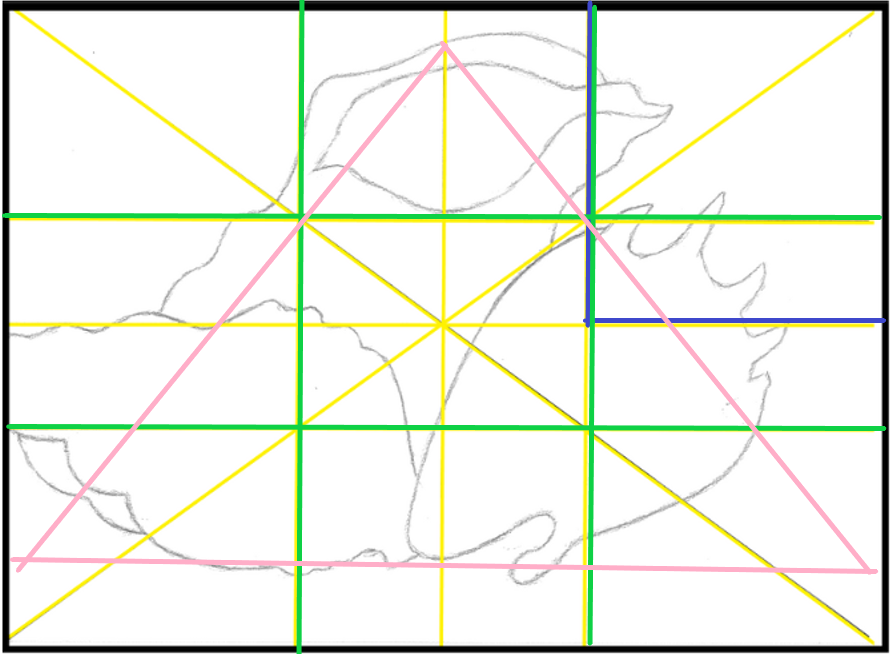

もっとも基本的で、効果的な方法が3分割法です。

画面を縦横3分割してガイドを作り、モチーフを線上や交点に配置する練習を繰り返します。中心を避けた配置は自然なバランスを生み出し、観てくださる人の視線をスムーズに誘導できます。次の作品を参照してください。

-220609.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

リンゴやビンといった単純なモチーフでも、置き方を工夫するだけで構図の印象は大きく変わります。

複数のモチーフを組み合わせる

全体力を鍛えるためには、複数のモチーフを同時に扱う練習が欠かせません。

たとえば、丸い果物と角ばった箱を一緒に配置すると、形状の違いが画面にリズムを生み出します。

さらに、手前と奥に分けて置くことで、奥行きや空間表現を強調できます。単体では得られない効果を実感することで、構成力と空間把握力が同時に鍛えられるのです。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

視線の動きを意識した構図

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフの配置を工夫して、観てくださる人の視線が、自然に動くようにする練習も有効です。

たとえば、対角線上にモチーフを並べたり、S字や3角形の流れを意識したりすることで、画面全体に動きが生まれます。次の作品も参照してください(S字構図です)。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

視線の動きを設計することは、作品にリズムや物語性を加えることにつながり、単なる静止画に奥行きを与えるのです。

制作前のラフスケッチを取り入れる

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

本格的に描く前に、構図のラフスケッチを数枚描いて、比較する習慣を持つことも効果があります。

どの配置が主題を引き立てられるか、余白の活かし方はどうか、などを事前に検討することで、失敗を防ぎつつ完成度を高められるのです。

鉛筆画中級者の人は、とくに、描き始める前に構図をシミュレーションすることで、全体を見る目が養われ、効率的な練習となります。

3分割法、複数モチーフの組み合わせ、視線の流れの設計、ラフスケッチの活用といった構図の比較選択は、全体力を磨くための具体的な方法です。

鉛筆画中級者の人がこれらを日々取り入れることで、部分描写に依存しない完成度の高い作品を生み出し、より高度な表現段階へと進むことができるでしょう。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

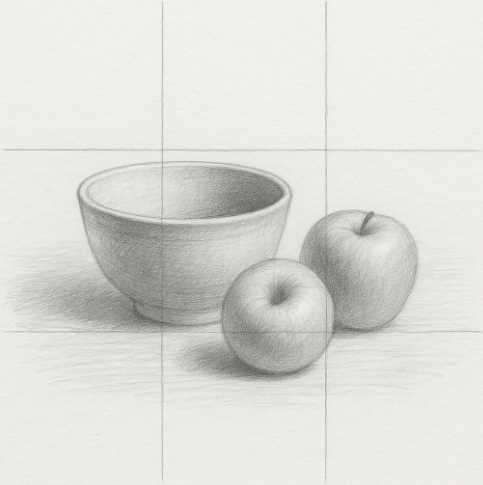

3分割法で果物と器を配置する練習

画面を縦横に3分割し、果物と器をガイド線上に配置してスケッチします。

中央を避けることで自然なバランスを体感し、観てくださる人の視線を導く構図を学ぶことが目的です。

複数のモチーフで制作する場合には、制作画面の寸法上の中心点と、モチーフの中心は、できるだけ重ねないようにしましょう。画面上の動きを止めてしまいます。

参考画像です

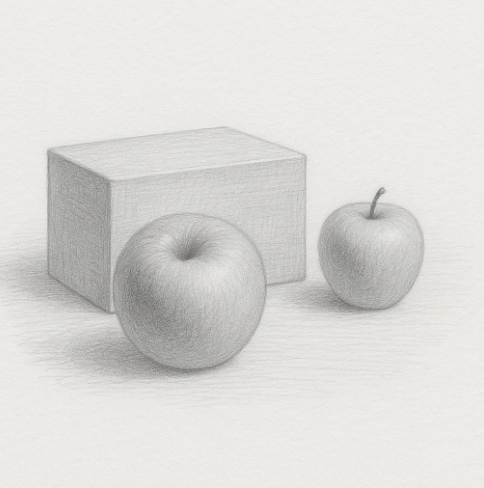

丸いものと角ばったものを組み合わせる練習

リンゴなどの丸いモチーフと、箱や本のような角ばったモチーフを組み合わせ、リンゴを前後に配置して描きます。

異なる形状を組み合わせることで、画面にリズムと奥行きを生み出す力を養えるのです。

参考画像です

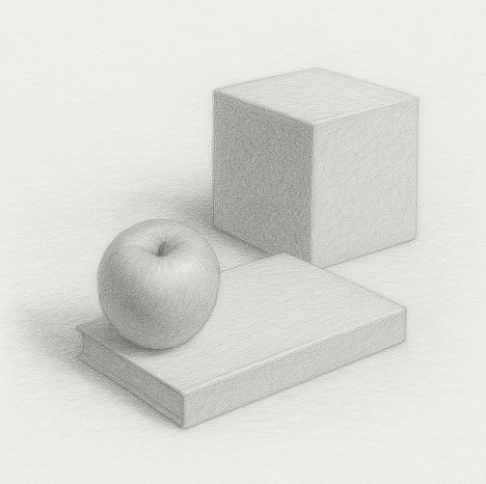

視線の動きを意識した構図の練習

対角線上に複数のモチーフを並べたり、3角形やS字の配置を意識してスケッチします。

視線の動きをコントロールすることで、画面全体に動きと、物語性を持たせる力を鍛えられるのです。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が陥りやすい誤りは、細部を追求するあまり全体の構成力を疎かにしてしまうことです。

この記事では、部分練習から構図を意識した全体力の強化へと移行する重要性を解説しました。

ここでの学びを整理すると、次のようなポイントが挙げられます。

- 部分練習は、観察力を磨くうえで役立つが、全体の調和を欠くと作品としての完成度は上がらない。構図を意識することで部分描写が活き、全体としてのまとまりが生まれる。

- 3分割法や対角線構図など、基本的な配置法を用いると自然に視線を導ける。これにより主題が強調できて、観てくださる人に伝わる印象が大きく変わる。

- 複数のモチーフを組み合わせて構成する練習は、関係性や空間感覚を養う格好の練習になる。異なる形状を扱うことで、画面にリズムや奥行きが加わり、単調さを防げる。

- 主題と脇役を、明確に線引きする判断力が重要。すべてを同じ濃度で描き込むのではなく、必要な箇所に強弱をつけることで視線を整理できる。

- 余白をどう扱うかは、全体の印象を左右する。静けさを表現する場合には余白を残し、緊張感を演出する場合は背景を描き込むなど、作品の意図に応じた選択が求められる。

- 描き始める前にラフスケッチを数枚描き、比較検討する習慣を持つと、失敗を防ぎつつ表現意図を明確にできる。構図をシミュレーションする過程が完成度の向上につながる。

- 視線の動きを設計することで、単なる写実から物語性のある作品へと発展させられる。とくに、3角形やS字の構図は動きを生み、観てくださる人に印象的な体験を与えられる。

- 公募展や展示の場では、部分の完成度よりも全体の印象が評価の基準となりやすい。構図力は作品を一段階引き上げる要素として不可欠である。

鉛筆画中級者の人にとって、部分練習から脱却し、構図を中心とした全体的な練習を積むことは必須のステップです。

細部で培った観察力を活かしつつ、構成力や判断力を養うことで、作品の完成度は大きく高まります。

構図は、単なる配置の工夫ではなく、表現意図を明確にし、観てくださる人へ伝える力を強化するための重要な要素です。

日々の練習に取り入れることで、鉛筆画は練習から芸術作品へと進化し、表現者としての自信と可能性を広げていくことができるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

構図は、鉛筆画を単なる練習から、作品へと引き上げる要の要素です。部分練習で得た観察力を土台にしつつ、構図の意識を加えることで、作品の全体力を確実に伸ばすことができます。