こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

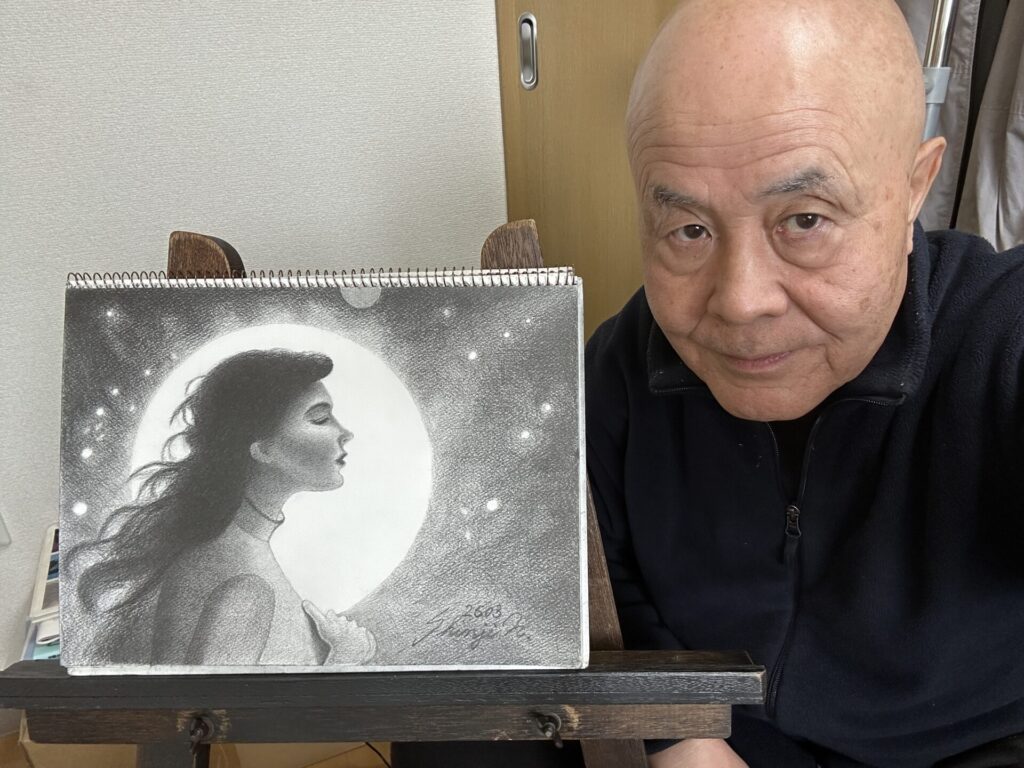

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、人物を鉛筆で描くと、顔が歪んだり、全体のバランスが崩れたりして悩む初心者の人は多いものです。

構図とバランスは、意識することで、作品全体が見違えるほど自然に整い、観てくださる人に説得力を与えられる作品にもなります。

この記事では、初心者の人が押さえるべき人物画の基本的な構図の考え方や、体の比率・配置バランスの整え方について、実践的に下絵(エスキース)を有効活用する手法を中心にして解説します。

まずは、「崩れない描き方」を身につけて、自信の持てる人物画に一歩近づきましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画の下描きに必要な基本知識とは?

人物画に限らず、また、水彩・油彩・アクリルなど、どのような技法にも関係なく、作品を制作する際には、下絵(エスキースと呼ばれています)を制作すると便利に使えて完成度を高められます。

小さなエスキースにしっかりと構図を導入したり、あなたの納得できるレイアウトを行い、より完成度の高い表現できるようになりましょう。

特に、モノトーンの鉛筆画では、輪郭の捉え方及び線の強弱や陰影の表現が鍵となるため、エスキースから本制作画面での下描きへ移行していく段階で、バランスや形を適切に捉えることが不可欠です。

本章では、初心者の人でも理解しやすい基本知識について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

本制作の前にエスキースが必要な理由

あなたが本制作を行う前には、小さなエスキースを制作する必要があります。

その理由は、いきなり本制作する画面に描いてしまうと、自由に試行錯誤ができないばかりではなく、大きな修整などが必要になると、画面が汚れたり、修整しきれない場合もあるからです。

エスキースとは、本制作に入る前の段階の、自由に何度でも入念な試行錯誤ができる場であり、完成品を制作する前の「設計図」ともいえます。

エスキースの造り方

そこで、ここではまず、エスキースの作り方から始めます。

あなたが、本制作する画面(スケッチブックや紙)の大きさを、F6だとした場合の説明をしますが、エスキースの大きさは、あなたの身の回りにあるA4の紙であれば何でも良いので用意しましょう。

そして、そのA4の紙を正確に半分に切り、サイズを測ると短辺は148mmで長辺は210mmであるはずです。一方、F6のスケッチブックの大きさは、短辺が318mmで長辺は410mmです。

何がしたいのかというと、F6のスケッチブックの正確な縮尺をかけたエスキースを作りたいので、A4の紙を正確に半分に切ったものと、F6のスケッチブックや紙の、短辺同士を合わせて、正確な縮尺をかけた寸法をエスキースへ再現します。

エスキースの完成

エスキースの短辺は148mm、÷F6の短辺318mm=0.4654となります。

この数値をF6の長辺にかけると、410mm×0.4654=190.81≒191mmという数値が出ますので、エスキースの長辺を191mmにしたところを線で分割します。

つまり、正確な縮尺をかけてみると、エスキースの長辺は19mm短くした寸法になるということです。

尚、完成したエスキースに基づいて制作画面に向き合う際には、エスキース上の寸法に縮尺をかけた値の0.4654で割ると、今回の制作例のF6の画面上に、モチーフの主要な位置をほぼ特定できます。

他の大きさのスケッチブックや紙であっても、この縮尺の要領で、A4の紙を半分に切ったエスキースに、本制作画面の実寸に基づいた、縮尺をかけたエスキースを作ることできて、本制作画面に反映する際にも役に立ちます。

※ 本制作するスケッチブックのサイズによって、エスキースの縮尺値は変化しますので注意してください。

鉛筆による人物画における構図とは?初心者が知るべき基本ルール

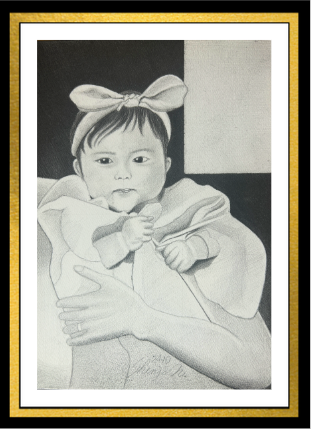

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆による人物画では、構図の取り方が作品の印象を大きく左右します。構図とは、画面の中にどのように人物を配置するかという「空間の設計図」です。

本制作画面へ描き始める前に、エスキースを描いておくことで、本制作画面に移行する際には、よく構想の練られて完成度が高く、観てくださる人に伝わる表現が格段に向上します。

尚、特に初心者の人は「どこに人物を配置するか」が曖昧になりやすく、結果として空間が不自然になりがちです。

そこで、本章の基本ルールを押さえれば、シンプルな構成でも魅力的な人物画に仕上げることができます。そして、構図がいかに必要であるかということと、研究を始めるタイミングなどについても触れていきます。

構図の研究が必要な理由

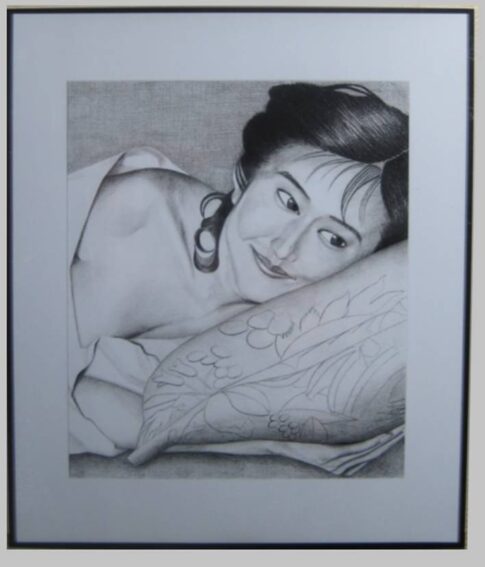

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて大切なことになります。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。構図を使うことで、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができます。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

画面の中心を避けて視線誘導を意識する

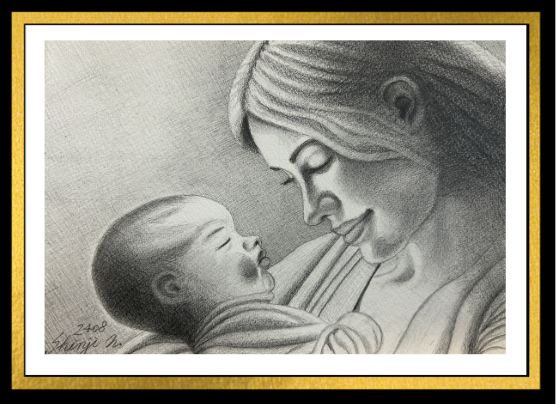

新しい未来Ⅳ SM 2024 鉛筆画 中山眞治

ところで、人物を画面の真ん中に置くと安定感はありますが、単調になりがちです。そして、制作画面の寸法上の中心点と、人物(モチーフ)の中心点が重ならないように描くことは重要です。

意図的に、画面上の中心に人物を置いて描く手法もありますが、画面の寸法上の中心点と人物(モチーフ)の中心点を重ねてしまうと「動きが止まってしまう」という見方もあるのです。

尚、ここで一つの注意点ですが、「絵画制作上の中心点」とは、寸法上の中心点ではなく、構図による分割点(線)を指しますので、お間違いのないようにしてください。

簡単な分割による構図の種類

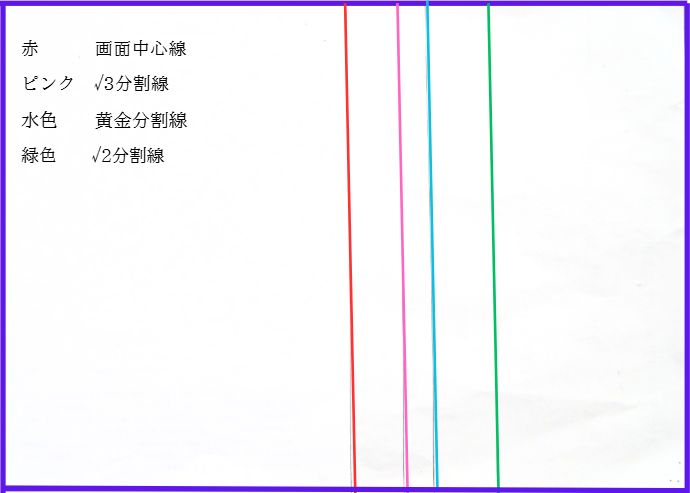

具体的には、一例として、√3分割(白金比分割)・黄金分割・√2分割(白銀比分割)、といった分割手法がありますが、その画面上での位置関係は次のようになっています。

つまり、あなたが画面上に据えたい人物(モチーフ)を、どの位置にするかといえば、比較的大きく人物を捉える場合には、画面からはみ出さないように、√3の分割線上に人物の中心を持ってくるといった具合です。

そして、画面の縦横にはそれぞれ二つづつの分割点(線)を得られるので、効果的に使いましょう。次の画像で説明すれば、主役を画面横の黄金分割線上(⑤や⑥)に配置して、準主役をもう一方の黄金分割線上(⑥や⑤)に配置するとかです。

-220609-2.png)

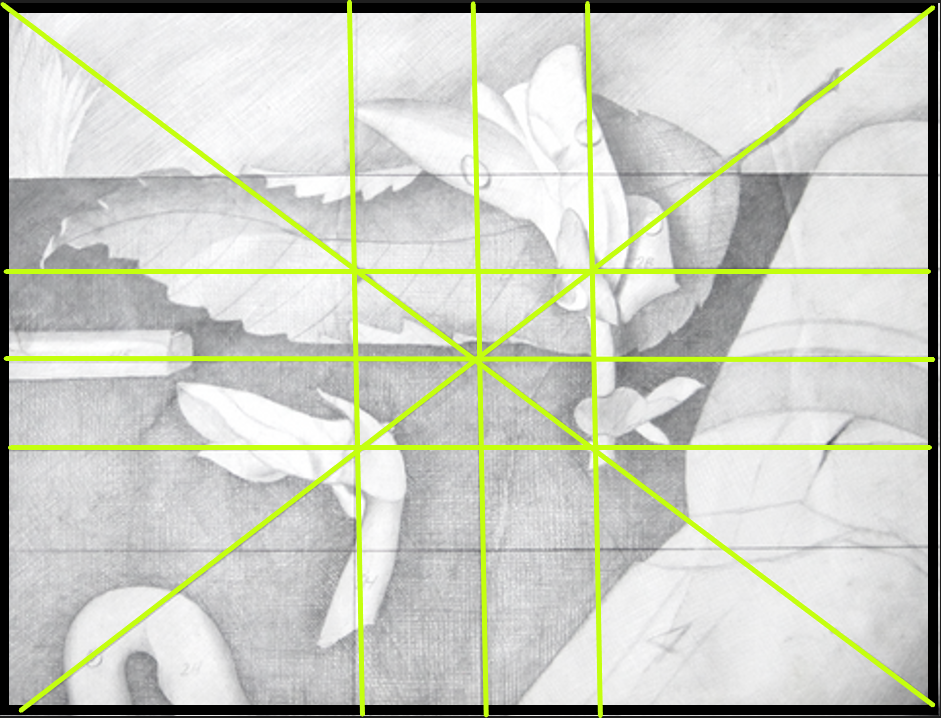

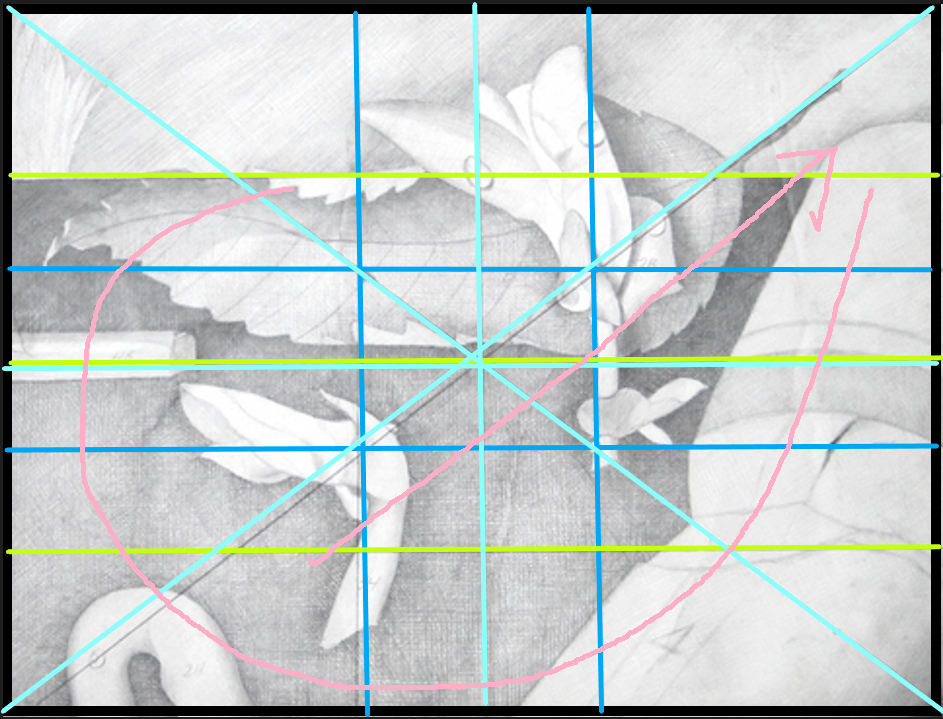

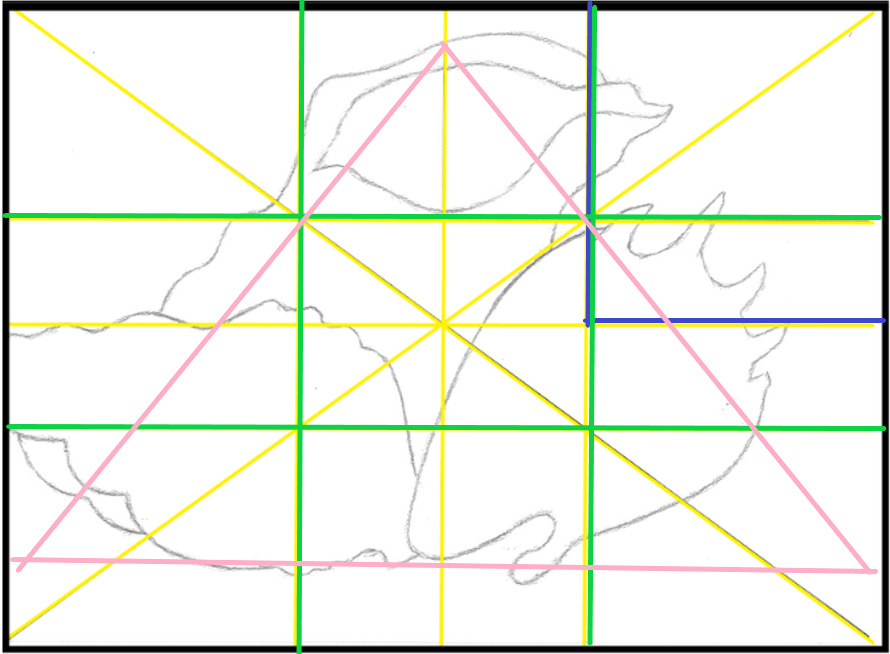

また、画面縦横の二分割線や二つの対角線も効果的に使うことで、視線誘導も行えます。次の作品を参照してください。

- 黄色線:構図基本線(対角線・画面縦の2分割線は4分割線と重複する)

- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)

- 黄緑色線:4分割線(縦方向に対して3本)

- ピンク色の線:画面の中で視線を囲み、鑑賞者の視線を導く方向を示す線

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

この作品では、画面左下から囲い込んで、画面右上に観てくださる人の視線を誘導しています。枯葉とたばこの吸い殻も使って、導線を右上に向かうように設計しているのです。

因みに、既述しています、それぞれの分割方法は、画面の上下左右の寸法に対して、√3分割であれば、÷1.732、黄金分割であれば、÷1.618、√2分割であれば÷.414で得られた値でエスキースを分割します。

一番取り組みやすく効果的な構図

あなたが最初に取り組む構図としては、視線を誘導するために、少し人物(モチーフ)を左右にずらす「三分割構図」が簡単でもあり、オススメです。動きや余白も生まれ、自然な印象にもなります。

次の三分割構図基本線のように、まずは画面縦横を三分割して、主要な交点(EFIJ)などに、あなたの制作対象である、今回であれば人物を据えますが、たとえば、顔の中心をその交点に持ってきたりすると、印象はかなり強くなります。

-220608.png)

あるいは、その交点にこだわり過ぎると、人物の全身を画面に入れることができなくなってしまうこともあるでしょうから、その辺は柔軟に考えて行きましょう。そのような場合には、前述の√3分割も検討してみましょう。

また、この三分割構図は、どんなモチーフであっても活用できますし、仮に、風景の場合などでは、上の画像の中の⑦を地平線にすれば大地の広がりを表現できますし、⑧を地平線にすれば空の広がりの表現につなげていけます。

また、三分割構図を使いながら、主役の人物の位置は√3にしたいというのであればそれでも良いのです。黄金分割や√2を使っても構いません。

ただし、分割する構図の種類は2種類ぐらいにとどめておきましょう。何が何だか分からなくなってしまうからです。^^

さらに、エスキースへ描き込む構図基本線は、「ボールペン」などで描いておけば、そこへ鉛筆で描き込んでいくことで、「描いては消し、描いては消し」と何度でも試行錯誤できます。

人物の向きと余白のバランスを考慮する

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

人物が向いている方向に余白を多めにとることで、空間に流れが生まれます。

逆に背中側に余白が多いと窮屈な印象になるため、人物の視線や姿勢に合わせた空間設計を意識しましょう。

あなたの作品を、より見映えのする作品にするためにも、簡単な構図を取り入れていきましょう!

鉛筆で人物を描くときのバランスの崩れを防ぐ方法

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆で人物を描く際には、バランスが崩れると違和感のある作品になってしまいます。特にモノトーンで描く鉛筆画では、色彩の情報が少ないだけに、輪郭や比率の精度が作品の完成度に直結します。

初心者の人がバランスを保つには、描き始める前からのしっかりとした「観察」と「エスキースの制作」が鍵となります。

感覚だけに頼らず、視覚的な基準を持つことで、自然な立体感と安定した人物表現が可能になります。

本章では、バランスの崩れを防ぐ具体的な方法を紹介します。

姿勢全体を捉える「軸線」を先に描く

まずは頭から足先まで通る「身体の軸線」を一本描きましょう。

これは人物の傾きや重心を捉えるための大切な目印です。軸線をもとに各部位を配置することで、全体の歪みを防ぐことができます。

頭部を基準とした比率で全身を構成する

F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物のバランスをとるには、「頭部何個分で全身が構成されるか」という比率を意識すると効果的です。

一般的に成人で7〜8頭身が基準とされており、これをガイドにして描くと安定感が生まれます。

線の強弱で立体感を調整する

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では、線の太さや濃淡が形の印象に大きく影響します。

関節や重心のある部分はやや太く、柔らかいラインでつなぐことで、自然な人物像が浮かび上がります。

均一な線では、かえってバランスが悪く見えるため、筆圧に強弱をつけることが重要です。

バランスを崩さないためにも、まずは描き始めの「軸線」を描くことから始めましょう!

初心者が使いやすい!安定感ある構図の例と描き方

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物をモノトーンの鉛筆で描く場合には、構図の安定感が、作品全体の印象を大きく左右します。

特に初心者の人にとっては、「どう構成すればまとまりのある作品になるか」がよくわからずに、大きな課題でしょう。

安定感のある構図とは、画面の中で観てくださる人の視線が自然に流れて、人物が無理なく配置されている状態を指します。

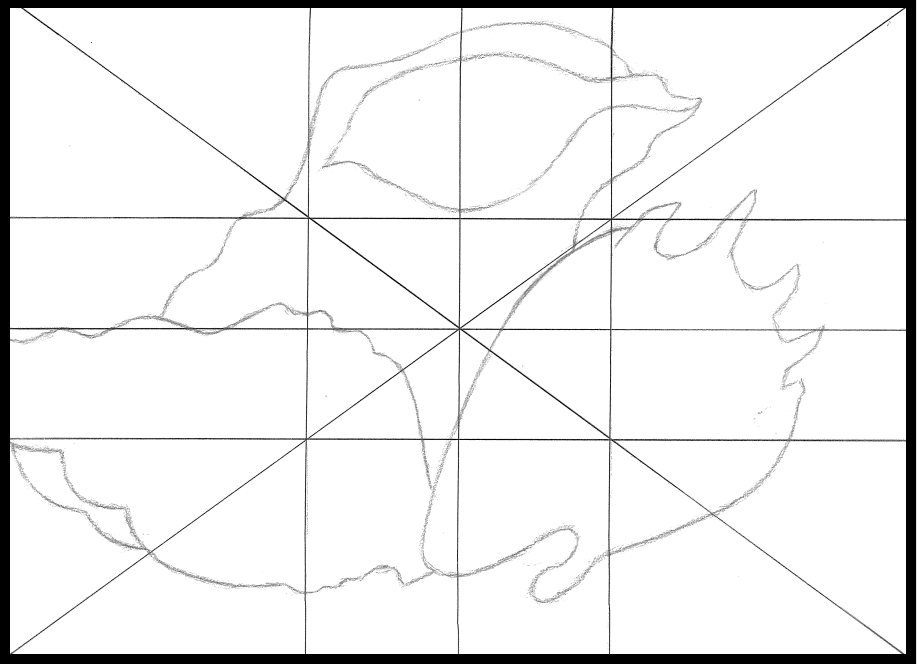

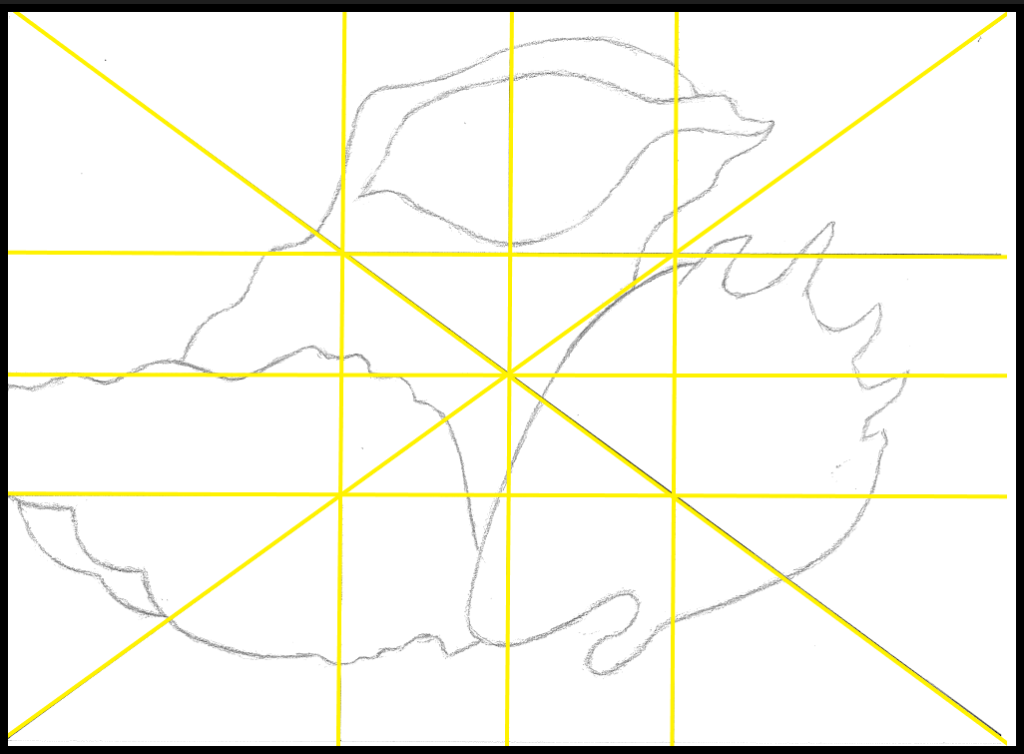

本章では、先ほどまでの「エスキースでの構図による分割」ではなく、人物そのものを三角形に捉える取り組みについて説明し、初心者の人でもすぐに応用できる構図の例と、鉛筆画ならではの描き方のポイントも紹介します。

三角構図で重心を安定させる

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物を三角形に見立てて配置する「三角構図」は、画面に安定感をもたらす基本構成のひとつです。上の作品でも、頭部の上あたりを頂点とした「三角形」が感じ取れるはずです。

(イスに)座っている姿勢や、手を組んだポーズなどにも応用しやすく、重心が下にあるため安定感のある印象になります。一人で座っている場合でも、次の画像のように三角形をイメーできますよね。^^

モノトーンの鉛筆画では、三角形として扱う人物に、実際についている影を細密描写することで、立体感をさらに引き立てられます。

先ほどから説明していますが、画面を縦横三分割したうえで、その分割線を中心とした、三角形をイメージできる姿勢や服などを着せた人物を配置するとすれば、非常に「主張の強い作品」になるということです。

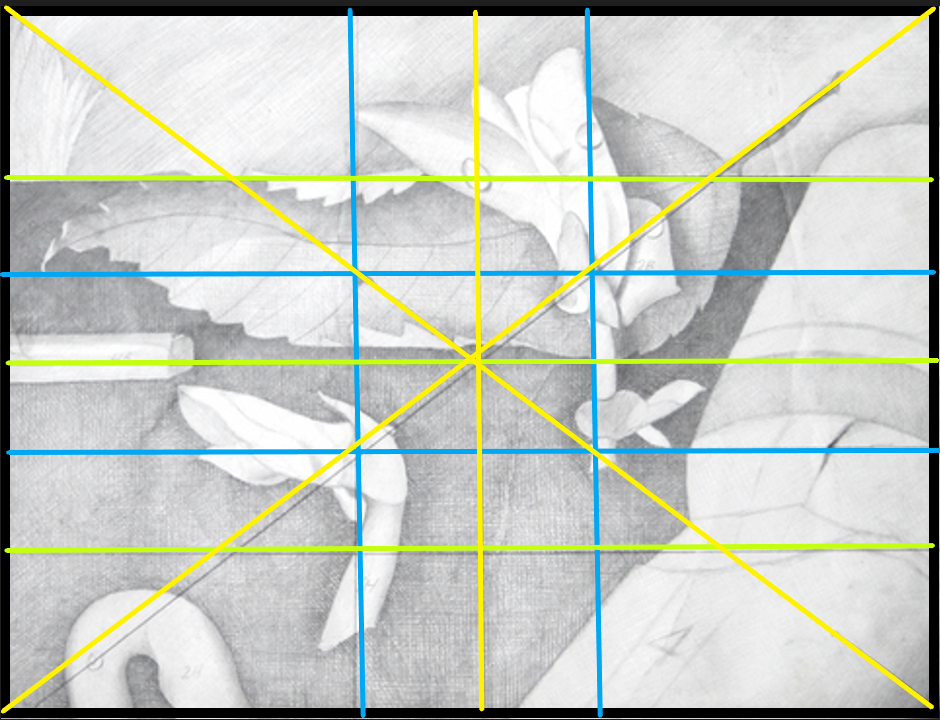

次の作品は、人物ではありませんが、画面を縦横三分割したうえで、三つのモチーフで三角形を構成しています。参考にしてみてください。

三人の人を使ってもいいでしょうし、四つの交点(EFIJ)に人以外の準主役も交えて三角形を構成しても良いのです。

-220609-1.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 抜けとは、制作画面上に外部へ続く部分があると、画面上の「息苦しさ」を解消する効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

対角線を活用して視線を導く

画面の対角線に沿って人物を配置すると、動きと奥行きが自然に生まれます。上の作品では、二つの対角線も意識した人物の配置を行っています。

そして、たとえば、ソファーなどへ斜めに座っている人物や、顔の向きが対角線の方向を向いた角度を持たせた構図にも有効です。

また、視線が流れる方向に軽く背景の線を添えると、構図全体にまとまりも出ます。

背景と人物のバランスを考えた配置

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物だけでなく、背景に何を入れるかも構図の安定感に関わります。

例えば椅子や机、壁の線なども入れて空間を区切ると、人物が画面の中でしっかり「存在する」感覚を表現できます。

モノトーンの鉛筆画では、線の太さや濃淡を活かし、人物との明確な対比をつけることも重要です。

プロポーションを意識したバランスのとり方

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆が中山眞治

鉛筆による人物画を制作する際に、プロポーション(比率)を意識することは、バランスよく自然な人物を描くうえで不可欠です。

モノトーンの鉛筆画では、色彩ではなく形及び陰影と構造で説得力を生み出す必要があるため、体の各部位の長さや位置関係が正確であることが重要です。

初心者の人は「感覚」で描いてしまいがちですが、描く前に基本の比率を把握し、全体のプロポーションをコントロールすることで、完成度が大きく向上します。

本章では、プロポーションについて解説していきます。

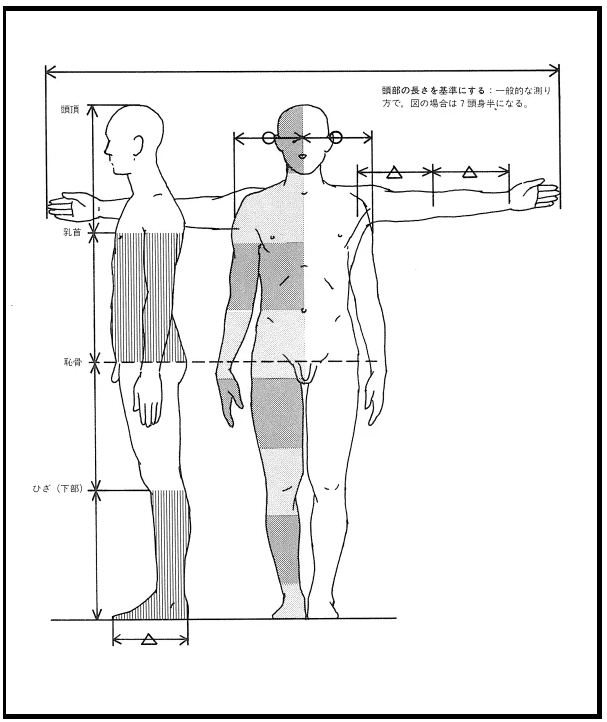

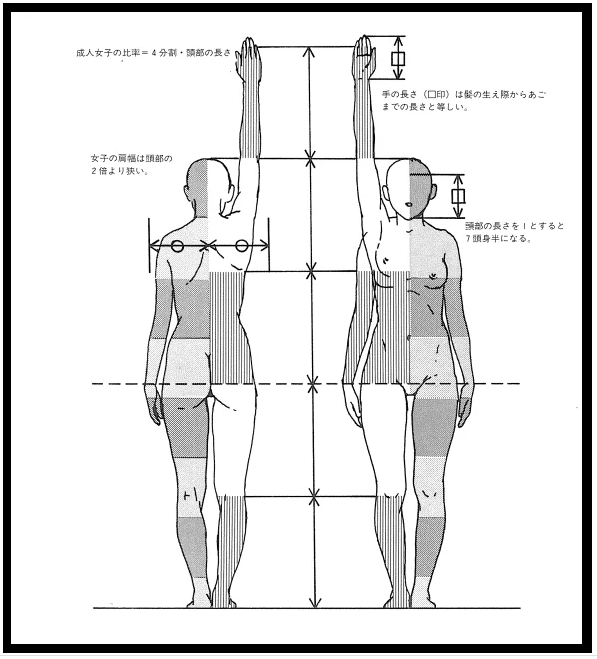

頭部を基準にした全身の比率を理解する

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志 氏

人物デッサンでは「頭部」を単位にして体全体を捉えると描きやすくなります。成人ではおおよそ7〜8頭身、子供では5〜6頭身が目安です。

先に、全身の高さを割り出してから描き進めることで、途中で手足が長すぎたり短かすぎる失敗を防げます。

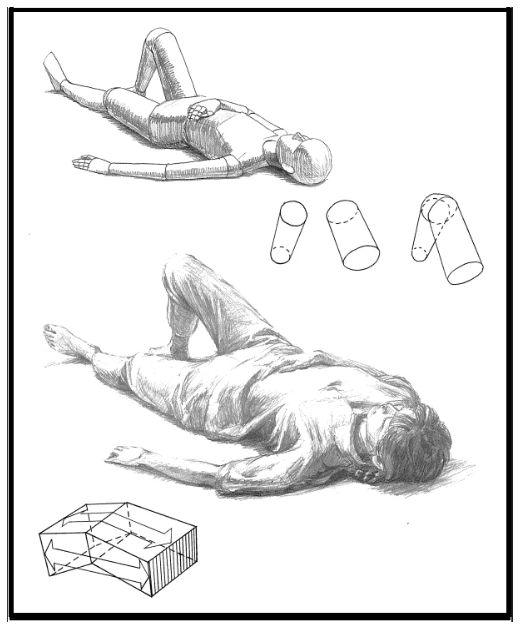

関節と骨格を意識した配置を行う

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志 氏

骨格に沿って関節の位置を捉えることで、人体の自然なつながりが表現できます。

たとえば、肘と腰、膝と足首などは一直線上に揃うことが多いため、棒人間のような簡略な下描きで位置関係を把握してから本制作を進めると効果的です。

また、描き始めの大まかなデッサンでは、上の画像のように腕や足は円筒形、上半身は厚みのある少し反った板のような、ざっくりとした捉え方で進んでいきましょう。その後は、全体に少しづつリアルさを増す描き方で進んでいくことが大切です。

鏡や写真を使って客観視する習慣を持つ

新しい未来 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

ところで、描いている途中でバランス感覚を見失うことはよくあります。

その際には作品を鏡に映して反転させて確認してみる、あるいは写真に撮ってスマートフォンで確認するなど、客観的にチェックすることで歪みや狂いに気づけます。

モノトーンの鉛筆画では、僅かなずれも目立ちやすいため、定期的な確認が重要です。

練習に最適なポーズと構図の選び方【初心者向け】

-1-1.png)

第1回個展出品作品 マリリン・モンロー 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物デッサンの上達には、ポーズと構図の選び方が重要です。特にモノトーンの鉛筆画では、色に頼れない分だけ、輪郭及び光と影や構成によって、人物の魅力を表現する力が問われます。

初心者のうちは難しいポーズに挑戦しがちですが、まずはシンプルかつ安定感のある構図を選ぶことが、バランスのとれた作品を描く近道です。

本章では、練習に適したポーズの選び方と、それに合う構図の組み立て方を紹介します。

片足に重心をかけた立ちポーズから始める

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

初心者の人には、静止感のある「片足に重心をかけた立ちポーズ」がオススメです。

体の軸がわかりやすく、肩と腰の傾きもシンプルに表現できます。

モノトーンで描く場合には、陰影をつける位置も明確になり、練習に適しています。

座ったポーズは構図の安定感が取りやすい

イスに座ったポーズは、三角構図や囲い構図と相性がよく、画面に自然な重心を生み出せます。上の画像は、まさに「三角構図」ですよね。^^

手や足の位置も固定されやすいため、初心者の人でもパーツの位置関係を正確に捉えやすくなります。また、視線や肩の角度を工夫すると動きも感じられます。

カメラアングルは「目線の高さ」で捉える

俯瞰(上から見下ろす)や煽り(下から見上げる)などのアングルは難易度が高いため、まずは目線の高さから描くことをオススメします。

人物と、観てくださる人の視点が一致することで、構図の自然さが増し、初心者の人でも違和感の少ない作品に仕上がります。

慣れてこられましたら、徐々に角度のある構図にも挑戦しましょう。

エスキースから本制作画面へ移行する際の取り組み方

ここまで、エスキースへ人物(モチーフ)をどのような位置に据えるか、本制作画面上にどのようか構図が人物(モチーフ)を引き立てられるかを、さまざまな角度で案内してきました。

エスキースには、最終的な細かい仕上は必要ありませんが、どの部分にはどの程度のトーンを入れるべきなのかなどは、メモ書きでも良いので記しておきましょう。

そして、エスキースの画面上で、人物(モチーフ)の落ち着ける場所と、全体の構成をどうするかを試行錯誤して、あなたの主張したい・強調したい表現ができているかをよく確認しましょう。

エスキースが完成すれば、そのモチーフの輪郭線の位置などは、既述していますように、本制作するスケッチブックや紙の縮尺をかけたエスキースの、縮尺値で割れば、F6のスケッチブック上に位置を特定できます。

また、これも繰り返しになりますが、他の大きさのスケッチブックや紙のエスキースを作る場合であっても、同じように使うことができますので、是非試してみてください。静物・動物・風景であっても同じですからね。

筆者がエスキースにこだわるのは、本制作画面にいきなり描き進んで「何回も失敗」しているからです。事前に試行錯誤が済んで「納得できたエスキース」では、良い作品に仕上げることができるからです。^^

【まとめ】初心者が鉛筆で人物を描くために押さえるべきポイント

つかの間の休日 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆によるモノトーンの人物画は、色彩に頼らず構図・比率・輪郭・陰影で魅せる表現です。

初心者の人がバランスのとれた人物を描くには、基礎を押さえたエスキースづくりが不可欠なのです。

以下では、初心者の人が人物を描く際に、意識すべきポイントを整理しました。

エスキースの土台を作る構図の理解

- 取り組みやすい構図はたくさんある事を覚えておく(√3分割・黄金分割・√2分割・三分割)。

- 取り組みやすい、エスキースや本制作画面の三分割構図や、モチーフの三角構図で画面に安定感を生む。

- 視線や姿勢の向きに合わせて余白を取る。

- 対角線や囲い構図も使って、奥行きと画面に引き込む魅力を演出。

エスキースのバランスの崩れを防ぐ描き方の工夫

- 軸線を最初に描いて全体の流れを整える。

- 頭部を単位にした全身比率を意識する。

- 線の強弱で立体感と安定感を加える。

エスキースのポーズと構図の選び方

- 重心がわかりやすい立ち姿や座り姿から練習。

- 目線の高さで構図を捉えると違和感が出にくい。

- 背景を活用して人物の存在感を強調する。

鉛筆画による人物デッサンは、一朝一夕では身につきませんが、基本を理解し、エスキースを使って、段階的に構図やポーズに慣れていけば、着実に表現力が向上します。

まずは安定感ある構図を選び、観察と描写を繰り返しながらエスキースを作れるようになることが、上達への一番の近道です。自信を持って、今日から一歩踏み出してみましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

エスキースは、本制作の前段階で試行錯誤して、作品の完成度を高めるための極めて重要で、便利なツールです。