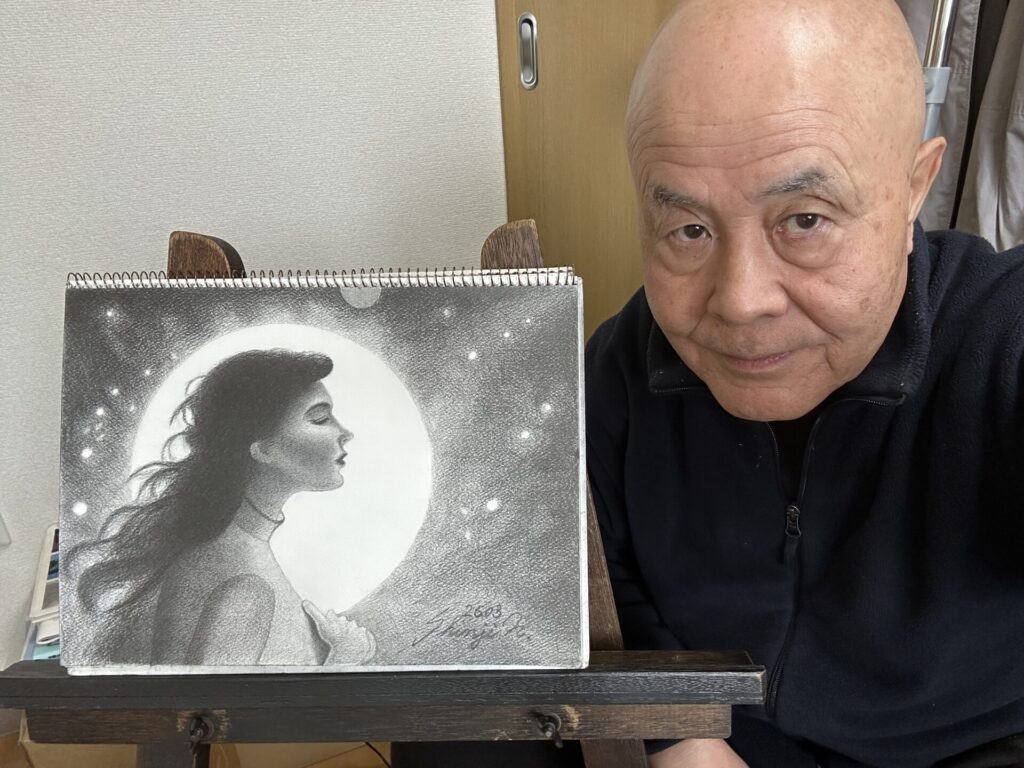

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、「なぜうまく描けないのだろう?」と悩む鉛筆画初心者の人の多くには、実は描写技術よりも「基本の確認不足」に原因があります。

構図を考えずに描き始めてしまう、光源を意識せず陰影を置く、輪郭をすべて同じ線で囲んでしまう…。これらの見落としが、作品の完成度を下げてしまっているのです。

この記事では、鉛筆画を描く上で本当に大切な「5つの基本」を徹底解説し、あなたの作品力を飛躍的に高めるヒントをご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

構図を甘く見ていないか?描き始める前の準備で決まる完成度

青木繁記念大賞展 奨励賞 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、思ったように描けないと感じるときには、原因は技術ではなく構図にある場合が多いものです。

描き始める前に、どこに何を置くかをきちんと決めておかないと、全体が散漫になり、まとまりのない印象の作品になってしまいます。このような問題点も、まとめて解決してくれるのが構図であるともいえます。

本章では、構図が作品に与える印象の、重要な点であることを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

構図のルールを知らないまま描き始めていないか?

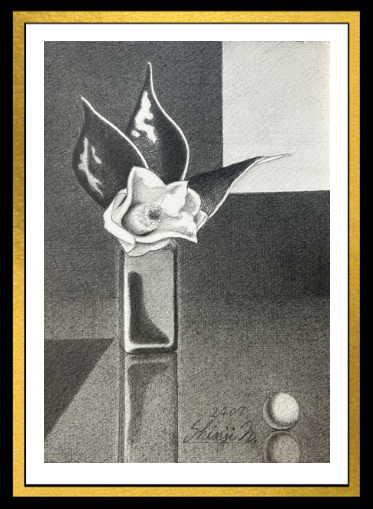

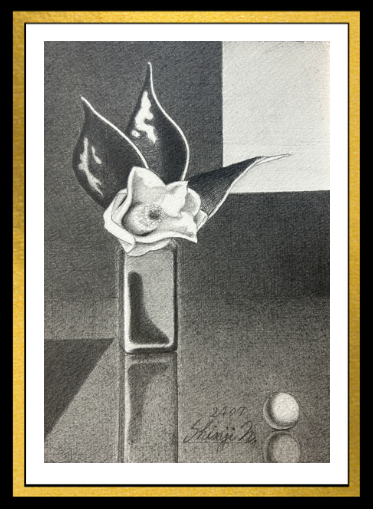

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

3分割構図や対角構図といった視線誘導の基本構成は、初心者の人にも扱いやすく、構図のバランスを自動的に整えてくれます。

これらを知らずに感覚だけでモチーフを配置してしまうと、作品が偏ってしまいがちです。

次の、3分割構図基本線(横向き)の画像を確認してください。あなたが描こうとしている主役や準主役を、⑤や⑥の位置に据えたり、特に画面上で大きな印象を与える交点(EFIJ)を効果的に使いましょう。

-220609-4.png)

具体的には、その交点を中心として、人物及び動物の顔やモチーフの中心に据えるということです。また、地平線を⑦にすれば大地の広がりを、⑧にすれば空の広さを強調できます。

描き出す前にアタリ線で全体像を確認する

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

いきなり一部分を細かく描き始めてしまうと、全体のまとまりをコントロールできません。

そこで、ごく薄くアタリ線(※)を描いて、構図全体を仮設定することは、作品の土台を作る大切なステップです。

※ アタリ線とは、モチーフをバランスよく構成するために、大まかな位置取りの線を描くことです。つまり、ざっくりとしたおおよその輪郭のことです。

空間の「余白」を設計に組み込む

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

主役や準主役だけでなく、余白も構図の一部と捉えましょう。余白を「空白」ではなく「呼吸する空間」として活用することで、作品にリズムと奥行きが生まれます。

構図は、鉛筆画の完成度を決定づける重要な要素です。

最初にバランス、主役の位置、余白の活かし方をしっかり設計することで、完成後の印象が大きく変わります。

光源の意識が甘いと、陰影も曖昧になる

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で立体感を出すために欠かせないのが、光源の理解です。

光の方向があいまいなまま描き進めると、影の位置や濃さに一貫性がなくなり、作品が変化の乏しい平板な印象になってしまいます。

本章では、光源を明確に確認する重要性と活用方法を深堀します。

光源は最初に1方向で固定する

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

最も基本的なことは、単一の光源を設定することです。

複数の光の方向を想定してしまうと、影の形がぶれたり、強弱が曖昧になり、作品全体の説得力が損なわれます。

次の作品のように、部屋の明かりを消して、実際にランプをともし、一つの光源で描くことは描きやすく、灯(あかり)を構図の中心に据えることで、作品全体にまとまりが得られます。

-220609-5.png)

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

この作品では、画面上の黄金分割の交点に「ランプの炎」を据えています。黄金分割とは、画面の縦と横の実寸に対して、÷1.618で得られた値で、画面の縦横を分割することです。

尚、縦(⑤⑥)横には(⑦⑧)、各2つの黄金分割線を引くことができますし、そこへ縦横の2分割線と2つの対角線を入れたものが、上の黄金分割構図基本線(横向き)です。

特に、その中でも、画面上で大きくイメージを強調できる部分が、EFIJの交点であり、今回の作品では、その中のJの交点にランプの灯(あかり)を据えて、画面を引き締めているということです。

影の形状や濃度に矛盾がないか確認する

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

影は光を遮った部分に自然とできるもので、モチーフの形を正確に反映します。

影の輪郭がブレていたり、全体が均一な濃さであった場合には、立体感が失われてしまうのです。

一定方向からの光源で描く場合に、モチーフの影が別々の影の方向になっているとしたら、作品全体に違和感が出てしまいます。影の向きはよく観察して、統一しましょう。

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

ハイライトを意識して残す

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

光が当たる部分を描かずに残す「白抜き」の技術も重要です。

これにより、暗部とのコントラスト(明暗差)が生まれ、リアルな質感を表現できます。ハイライトを入れる場所も、光源と整合性を持たせましょう。

あるいは、モチーフ全体に、HB等の鉛筆で優しく軽いタッチで、縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)を使ってモチーフ全体をトーンで埋めましょう。

そして、そこへ「練り消しゴム」を練って、先端を鋭いマイナスドライバーのような形状にして、「光を描く」こともできます。

その後は、各部分に必要となるトーンを乗せていけば、完成へと向かうことができます。筆者は、この描き方でほとんど仕上げています。その理由は、描きやすいからです。^^

光源を明確に設定することで、光影とのバランスが整い、立体感のある鉛筆画になります。陰影の描写に入る前に、光の方向を頭の中でシミュレーション(模擬実験)するクセをつけましょう。

輪郭に頼りすぎていないか?“線”の強弱が表現を決める

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞)誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

輪郭線をすべて同じ濃さ・太さで描いていませんか?

この方法は、モチーフの輪郭を強調しすぎてしまい、全体が平坦で硬い印象になってしまいます。線を使い分けることが、鉛筆画に深みと自然さを与える鍵です。

本章では、輪郭を取る際の方法について解説します。

線の濃淡にメリハリをつける

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

明るい部分には輪郭を薄く、暗い部分では少し濃くすることで、光と影の流れが自然に表れます。

描線が均一では、形が背景から浮いた、不自然な印象になります。

物の形には、輪郭線などありません。輪郭線は、私たちが鉛筆画を制作するうえで、便宜的に使っているに過ぎないのです。輪郭線がしっかり入っている人及び動物や静物なんて見たことありませんでしょ。^^

輪郭線は、優しく軽く描き、背景に濃いトーンを持ってくることで、自然と輪郭を認識できるようにすることが、自然な描写につながります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

不要な線を省く勇気を持つ

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

全体を囲うような「囲み線」を避け、視線で感じ取れる輪郭を意識してみましょう。

特に明るい部分では、線を省くことで光の抜け感が生まれ、リアリティーが増します。明るい部分に、輪郭線がしっかりと入っていたらどう考えても変ですよね。^^

線で形を「説明」しすぎない

輪郭線は形を決めるための目安に過ぎません。

必要なところにはしっかり線を入れ、その他の部分は質感やトーンで見せるようにすると、描写の幅が広がります。

繰り返しになりますが、あなたの描こうとしているモチーフの背景に濃いトーンが来れば、おのずと輪郭がはっきりとしてきますので、そのように認識しましょう。次の作品を参照してください。

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

線の強弱や省略は、鉛筆画の表現力を大きく左右します。線を均一に描くのではなく、観てくださる人の感覚に訴えるような柔らかな表現を意識することで、作品に格段の深みが出てきます。

全体を見ていない?「部分描き」の落とし穴

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

細部に集中しすぎて、全体のバランスを崩してしまう…。これは多くの鉛筆画初心者の人が陥る問題です。

どれだけ部分を丁寧に描いても、全体が不自然になれば、印象は大きく損なわれます。

本章では、大きく全体を捉えてから、徐々に描き進むことの重要性を解説します。

常に画面全体を確認する意識を持つ

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描いている最中でも、定期的にスケッチブックや紙全体を、引いて見ることが重要です。

画面に顔を近づけたままの場合には、上下左右のバランスの乱れに気づきにくくなりますので、少し離れたところから全体を「点検」するこは重要なひと手間になります。

時々、全体を眺めて「点検」するクセをつけましょう。

均等な描き込みを意識する

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ある一部分だけに、集中して描き込みすぎると、他の箇所との密度差が目立ってしまいます。

モチーフ全体を一様に進めていくことで、仕上がりに自然な統一感が生まれるのです。

次の作品でも、全体を少しづつ描き込んで仕上げていますが、最終的に手前に迫って来る球体に、しっかりとしたトーンを乗せることで、リアルに迫ってくるイメージが出せたように感じます。

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

余白と主役の比率を確認する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

画面に余白が全くない、または余白が多すぎると、視線の流れが不安定になります。

描写の量と、空間のバランスを取ることで、作品にリズムと落ち着きが生まれるのです。

細部だけでなく全体を見渡す習慣は、鉛筆画の質を大きく向上させてくれます。全体→部分→再確認という視点の往復が、作品に調和と完成度をもたらします。

失敗を恐れて線が止まっていませんか?「迷い線」の克服法

静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

失敗を恐れて手が止まっていませんか?慎重になりすぎることで手元の動きがぎこちなくなり、「迷い線」が重なって作品全体の印象が曖昧になってしまいます。

描線に自信を持つには、描く姿勢と練習方法に工夫が必要です。

本章では、迷いなく描線できるコツについて解説します。

線を「描く」ではなく「流す」意識で

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

線を丁寧に描こうとしすぎると、動きが止まり、何度もなぞってしまいます。

勢いと流れを意識し、腕を大きく動かして「書く」より「描く」感覚で線を描くと、迷いが消えていきます。

失敗を前提とした練習で慣れる

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

失敗を前提にした、ラフなスケッチをたくさん描くことで、「リアルに描こう」とする心のブレーキが外れます。

自由な線を繰り返し描くうちに、自信のある線が自然と生まれるようになります。

描き始めでは、緊張を解きほぐして、肩と腕を大きく使うイメージで、全体の輪郭を捉えていきます。そして、描いては消し・描いては消しとしないで、優しい軽いタッチで複数の線を描いて行くのが良いです。

やがて、「この線だ」と思える線に出会えますので、そんな感じで全体を描き、最後に「練り消しゴム」で整理しましょう。

線の重なりに意味を持たせる

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

どうしても線が重なってしまうときには、同じ方向や流れを繰り返すことで「質感」や「動き」に変えてしまうのも一つの方法です。

毛並みや布のひだなどでは、重なりが逆に効果的です。

迷い線を減らすには、心の緊張を緩め、経験を積み重ねることが一番の近道です。自信のある線は、描く人の意思が反映された証です。その線が、鉛筆画の印象を大きく左右します。

【まとめ】:描けないのは“基本”の見直し不足かもしれない

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

うまく描けないと感じるとき、それは「才能」の問題ではなく、「基本の確認不足」が原因である場合がほとんどです。

技術よりも、心構え・視点・構図・線・光と影、といった土台の見直しが重要です。

以下では、この記事のまとめを列記します。

- 構図を描き始める前にしっかり設計する。

- 光源を明確にし、陰影に整合性を持たせる。

- 線の強弱・省略を使い分けて印象を調整する。

- 部分ではなく全体を見ながら描く習慣をつける。

- 迷い線を恐れず、線に自信を持って描く。

鉛筆画は、ひとつひとつの基本を丁寧に見直すことで確実に上達できます。

表現を豊かにするのは技術の多さではなく、基本の確かさとそれを活かす「描く力」です。描く前に、この5つの基本をもう一度確認してみましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-485x673.png)

構図をおろそかにしないことが、失敗を未然に防ぐ最善の手段です。簡単な構図からでよいので、いくつかの構図に取り組んでみましょう。