こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画におけるグラデーション(階調)は、作品全体の雰囲気や立体感を大きく左右する重要な要素です。

しかし、鉛筆画中級者の人の段階では、ムラや雑さが目立ち、思うように滑らかな濃淡を表現できないことが多いのではありませんか?

その原因は、描く手順の誤りや、力加減の不安定さや筆圧コントロールの不足、などに隠れています。

この記事では、鉛筆画中級者の人が直面する、グラデーションの失敗要因を整理し、改善につながる具体的な実践テクニックやコツをご紹介しましょう。

丁寧な練習法や、描写の工夫を取り入れることで、作品に奥行きと安定感を与える表現力を高めることが可能になります。

それでは、早速どうぞ!

グラデーションが雑になる主な原因を知る

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)が、思うように整わず雑に見えてしまう背景には、複数の要因が潜んでいます。

鉛筆画中級者の人にとって、この原因を適切に理解することが、改善の第一歩となるのです。

単に、描き込み不足と考えるのではなく、構造的にどの段階で失敗しているのかを把握することが重要となります。

本章では、代表的な原因を整理しながら、なぜ滑らかさを損なってしまうのかを明確にしていきましょう。

力加減の不安定さ

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

グラデーションが雑になる理由は、多くの場合、筆圧が安定しないことに由来します。

とくに、鉛筆画中級者の人は、濃く描こうとする意識が強く働き、部分的に強い筆圧になりがちです。

その結果、滑らかにつながるはずの濃淡が途切れ、硬い印象のムラとして現れます。力を一定に保つ練習を怠ると、この問題は顕著になります。

描く方向の統一不足

渚にてⅠ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

もう一つの大きな要因は、鉛筆を動かす方向がばらばらなことです。

縦横無尽に動かした線は、視覚的に不統一なトーンを生み出し、全体に雑な印象を与えます。

本来は、一定の方向性を持たせつつ、段階的に重ねることで自然なグラデーションを形成すべきですが、その意識が弱いと均一さを欠いてしまうのです。

トーンコントロールの甘さ

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人の多くは、明暗の幅を理解しながらも、実際の描写では充分に使い分けられていません。

とくに、中間トーンの処理が曖昧になると、濃い部分と薄い部分の差が強調されすぎて、境界が目立つために雑に見えてしまいます。

本来、グラデーションは中間域が鍵となるため、その扱いが不充分であることが雑になる大きな要因なのです。

描写スピードの焦り

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

描くスピードが速すぎることも、雑になる状態を助長する原因です。

完成を急ぐあまり筆致が粗くなり、均等な塗り重ねができずにムラが残ってしまいます。

グラデーション(階調)は、忍耐を要する工程であり、焦りは、最も滑らかさを損なう要素となるのです。

これらの原因は、単独で現れる場合もあれば、複合的に重なり合って悪影響を及ぼすこともあります。鉛筆画中級者の人は、自身がどの要因でつまずいているかを冷静に観察することで、改善の糸口を見つけることが可能になります。

雑(ムラ)が目立つ状態は、単なる未熟さの表れではなく、意識や習慣に起因する部分が大きいため、適切な方向性を理解すれば必ず克服できるのです。

筆者の場合には、制作に入る前の晩には早く眠りに就き、充分に睡眠をとれた状態で、制作画面に向き合います。

その際には、いついつまでに仕上げるとは考えずに、「ゆっくりと少しづつ画面の変化を楽しみながら」ゆったりとした気分で取り組んでいるのです。

仕上げの締め切りは、一切考えないので充分楽しめます。この場合には、くつろげる環境を自分なりに考えることも必要ではないでしょうか。

筆者は、落ち着ける音楽をかけていつも描いています。描いているうちに、まるでその画面の中に入っているかのような、「没入感」に浸って楽しんでいます。

あなたも、例えばイスに座って、イーゼルに立てかけた制作画面と向き合う際には、足を組まずにイスに深く座ることで疲れにくくなれ、すっきりとした心持で、楽しんで制作しましょう。

焦ってみたり、やっつけ仕事のような雰囲気で描いても、決して良い作品にはなりません。筆者は、それで何度も失敗しているからよくわかるのです。^^

筆圧を安定させるための改善方法

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

グラデーションが雑になる原因の中でも、特に大きな要素は筆圧の不安定さです。

鉛筆画中級者の人にとって、筆圧のコントロールは重要な課題であり、これを克服できれば作品全体の質感が大きく向上します。

本章では、筆圧を安定させるために実践すべき具体的な方法を紹介しましょう。

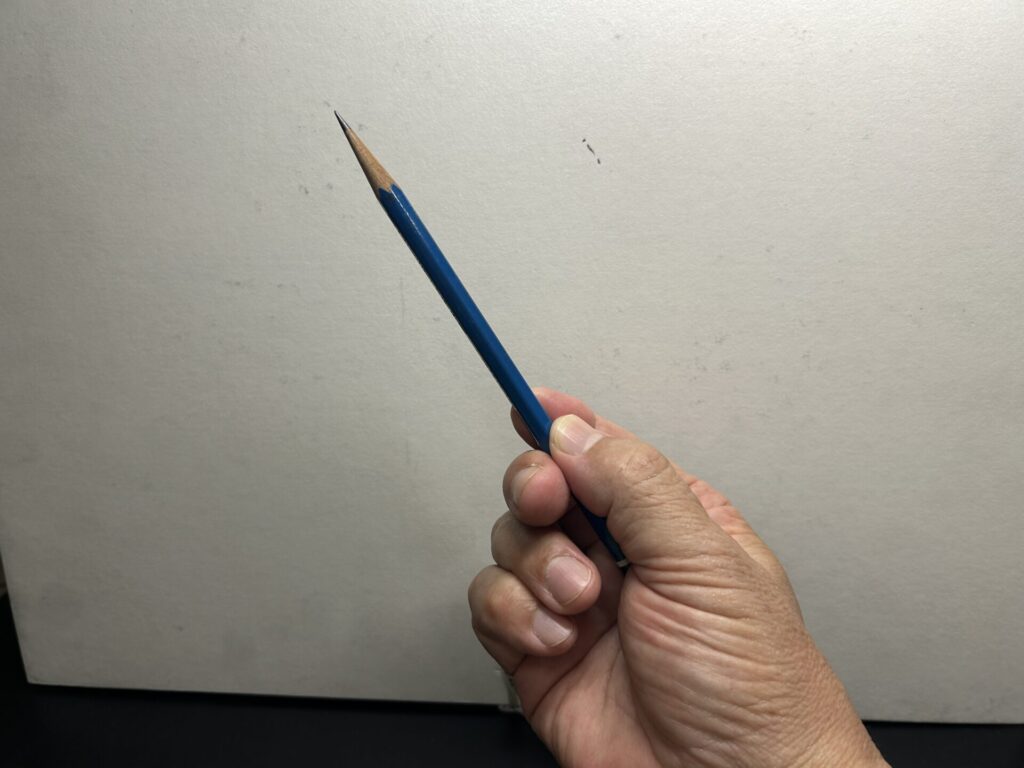

鉛筆の持ち方を工夫する

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

筆圧を安定させる第一歩は、鉛筆の持ち方を見直すことです。力を指先だけで加えると強弱が激しくなりやすく、ムラが生まれます。

そこで、鉛筆を少し寝かせて持ち、手のひら全体で支えるようにすると自然に力が分散され、安定感が増すのです。次のような持ち方です。

描く際には、スケッチブックや紙との接触面を、広げるように意識することも必要となります。

線から面へ移行する練習

人物Ⅶ 2025 F6 鉛筆画 中山眞治

筆圧の安定には、線だけでなく面を意識する練習も効果的です。

直線を描く練習のあとに、同じ方向に一定の力で塗りつぶすように描くと、力の偏りが減少します。

このとき、最初から濃くしようとせず、薄いトーンを何度も重ねることが滑らかなグラデーションの基盤作りには必要です。

尚、この場合、優しいトーンを塗り重ねていく際には、縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)を使って描いて行くのが基本ですが、描きにくい方向の線は、スケッチブックや紙を90°回転させれば、問題なく「面」として描き込めます。^^

リズムを持った動作

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

描くときのリズムも、安定に直結します。呼吸に合わせて一定のスピードで手を動かすことで、筆圧の乱れを抑えることができます。

焦って鉛筆を速く動かすと、強弱がばらつくため、あえてゆっくりとしたテンポを保つことが安定の秘訣です。

鉛筆画中級者の人にありがちな、「完成を急ぐ癖」を抑え、落ち着いて描く姿勢を身につけることが求められます。

筆圧の段階的な調整法

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

筆圧を安定させる練習では、段階的に筆圧を変化させる方法が効果的です。

最初は極めて軽い力で描き始め、そこから少しずつ強めていく練習を繰り返すことで、自身の筆圧の幅を正確に把握できます。

この感覚を養うことで、必要なときに意図的に筆圧を調整できるようになれるのです。

筆圧の安定を習得することは、単なる力加減の改善にとどまらず、作品全体の印象を均一に整える大切な基盤です。鉛筆画中級者の人が、グラデーション(階調)を美しく仕上げるには、筆圧を支配下に置くことが欠かせません。

筆圧を安定させるためには「鉛筆の持ち方を工夫する」「線から面への練習を取り入れる」「リズムを意識する」「段階的な筆圧調整を実践する」といったステップを踏むことが効果的です。これらを繰り返し行えば、自然で雑さのないグラデーションを描けるようになれます。

描く方向とストロークを整える工夫

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

グラデーションの、雑さを引き起こす大きな要因の一つは、ストロークの方向性の乱れです。

鉛筆画中級者の人は、表現の幅を広げようとするあまり、無意識に手の動きがばらばらになり、結果としてムラが目立つことがあります。

本章では、方向性を統一しつつ柔軟に調整することで、滑らかで自然な濃淡表現を得ることが可能な点について解説しましょう。

一定方向を基盤にする

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

まず基本として、ストロークは一定方向を維持することが重要です。

横方向なら横に、斜めなら斜めに、全体を同じ動きで塗り重ねることで均一な質感が生まれます。

方向を変える場合でも、一つの層を完成させてから次の層を異なる角度で重ねるようにすれば、バラつきを防ぎつつ滑らかさを確保できるのです。

ストロークの長さを意識する

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

ストローク(一筆の距離)が短すぎると、境界が積み重なり、不規則なムラが残るのです。

逆に、長すぎるとコントロールが難しくなります。適度な長さを保ち、スケッチブックや紙面に対して、一定のリズムで描くことが滑らかさにつながります。

練習としては、意識的に同じ長さの線を繰り返す訓練が効果的です。

曲線と直線を使い分ける

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフによっては、直線的なストロークよりも曲線的な動きが適しています。

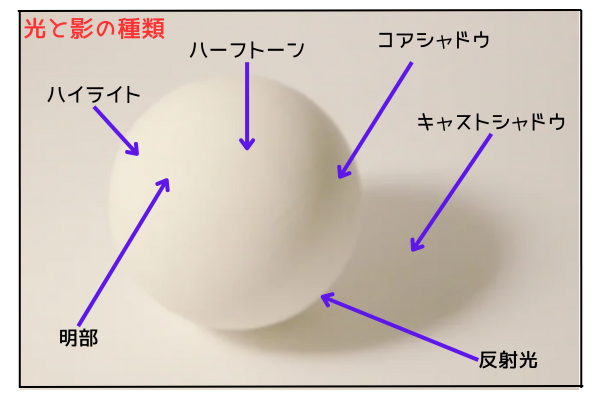

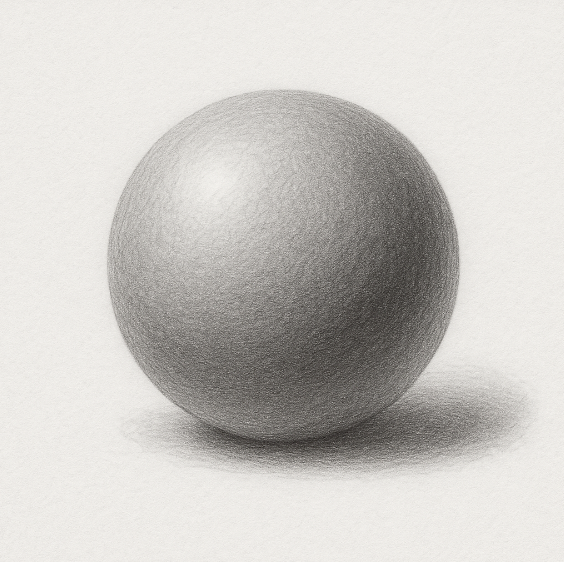

例えば、球体を描くときには、表面の丸みを意識して円弧を重ねると自然なグラデーションが得られます。次の画像を参照してください。また、床面の淡い反射である「反射光」部分の描写も、リアルな描写には特に重要です。

一方で、平面的な背景部分では直線的なストロークが安定感を与えます。方向性を意図的に選ぶことで、作品全体の完成度を高めてくれます。

ストロークの重なりを均一に

第3回個展出品作品 心地よい場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

ストロークが交差する際、その重なり方に偏りがあると部分的に濃くなり雑さが強調されてしまいます。

線を重ねる際には、全体に均一な密度を意識して、どの部分にも同じ程度の線が通るようにしましょう。

スケッチブックや紙面全体を俯瞰しながら進めると、意識の偏りを防げます。

描く方向とストロークは、単なる技術的な問題に見えますが、実際には表現の質感を根本から左右する要素なのです。

鉛筆画中級者の人は、とくに「方向が揃わない」「ストロークが不規則」という壁に直面しやすいため、基礎練習を繰り返し、安定したリズムと一貫した方向性を体に覚え込ませる必要があります。

ストロークを整える工夫としては、「一定方向を基盤にする」「長さを意識して描く」「曲線と直線を使い分ける」「重なりを均一に保つ」ことが挙げられるでしょう。

これらを意識して取り組むことで、雑な印象のない美しいグラデーション(階調)の表現へと近づけるのです。

中間トーンを活かしたグラデーションの強化

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)の雑さが目立ってしまう原因の一つは、中間トーンの扱いが不充分であることが挙げられます。

鉛筆画中級者の人は、濃い部分と薄い部分を意識する一方で、その間をつなぐ中間域を軽視しがちです。

実際には、この中間トーンこそが全体の調和を生み、滑らかなグラデーションの鍵となります。

本章では、中間トーンを効果的に取り入れるための、具体的な方法を紹介しましょう。

トーンの幅を正確に把握する

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

まず、自身が表現できる濃淡の幅を把握することが必要となります。

真っ黒から、スケッチブックや紙の白までの間には、無数の段階が存在しますが、その中でとくに中間域の幅を広げることが必要です。

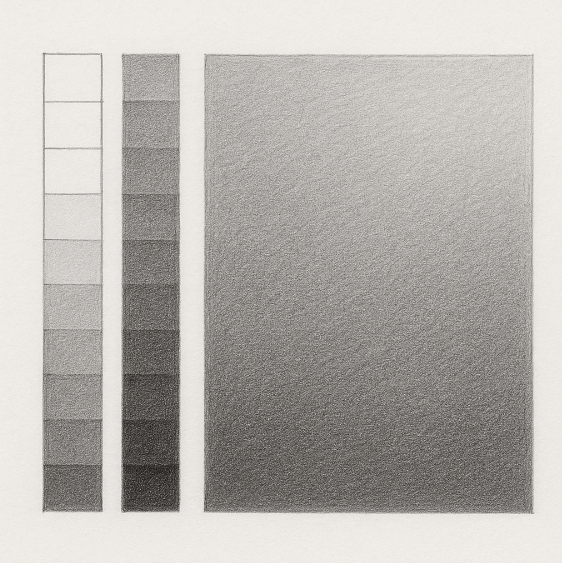

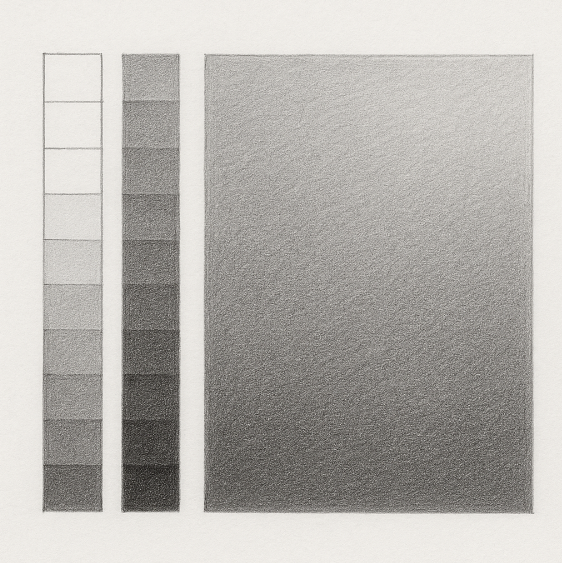

練習としては、10段階程度のスケール(次の画像を参照してください)を作り、中間のトーンを丁寧に描き分けることで、自身の感覚を客観的に確認できます。

中間トーンで境界をぼかす

濃い部分と、薄い部分を直接つなげようとすると、境界が目立って雑に見えることがあります。

そこで、必ず中間トーンを挟み込み、段階的に濃度を移行させるようにしましょう。

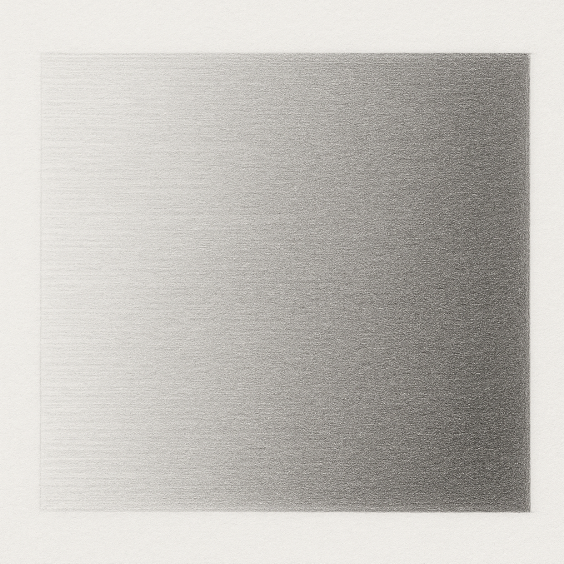

このとき、筆圧を少しずつ弱めながら線を重ね、自然なグラデーションを作ることがポイントです。境界に、意識的に中間トーンを追加することで、つながりが滑らかになります。次の画像を参照してください。

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

細部でのトーンコントロール

新しい未来Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフの細部においても、中間トーンは非常に有効です。影の中でも光がわずかに届く部分や、明部から暗部へ移行するわずかな境界には、必ず中間のグラデーション(階調)が存在します。

これを的確に描き分けることで、立体感が増し、全体の調和も保たれるのです。

とくに、球体や布のしわなど、緩やかな変化を描く際には中間トーンが不可欠となります。

中間域を意識した練習法

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

練習段階では、極端な明暗を避け、中間トーンのみでモチーフを描いてみる方法が有効です。

これにより、自然な濃淡のつながりを意識できて、グラデーション全体の質が向上します。

また、意識的に中間域を厚く表現することで、最終的に濃淡の幅を広げた際にも滑らかさが保たれるようになるのです。

中間トーンを積極的に活用することは、グラデーションを整えるだけでなく、作品のリアリティー(現実性)を大きく高める要素となります。

鉛筆画中級者の人にとっては、つい濃淡の極端さに目を奪われがちですが、実際には中間域の処理こそが完成度を左右するのです。

中間トーンを活かすためには「トーンの幅を把握する」「境界に中間域を挟む」「細部でのコントロールを意識する」「中間域に特化した練習を行う」ことが効果的です。これらを習得すれば、雑さのない柔らかなグラデーションを描けるようになれるでしょう。

丁寧さを保つ描写習慣を身につける

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)が雑になる背景には、技術的な問題だけではなく、描写に対する姿勢や習慣の影響も大きく関わっているのです。

鉛筆画中級者の人は、ある程度の表現力を身につけているために油断しやすく、作業が粗くなってしまうこともあるでしょう。

そこで重要になるのが、日頃から「丁寧に描く習慣」を意識して持続させることです。

本章では、そのための具体的な取り組みを紹介します。

描く前の準備を整える

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

雑さを防ぐ第一歩は、描き始める前の準備です。鉛筆の角度や芯の削り具合、スケッチブックや紙の位置を整えるだけでも、手の動きは安定します。

準備を怠ると、描きながら無理な姿勢で修整する必要が生じ、それが雑さにつながってしまうのです。

最初の段階で、環境を整えることは、集中力を保つためにも欠かせません。

描写時間を区切る

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

長時間描き続けると集中力が低下し、無意識のうちにストロークが乱れていきます。

そのため、一定の時間ごとに休憩を挟み、リズムを作ることが有効です。短時間でも集中して丁寧に描く習慣をつけることで、全体の品質が維持されるのです。

鉛筆画中級者の人ほど、「勢いで仕上げる癖」が出やすいため、意識的に区切りを作る必要があります。

筆者が一番作品を量産していた頃は、特に時間で区切ってはいませんでした。休日には、早朝に「絵が描きたくて」目が覚めてしまい、起き抜けから描き始めて、疲れるたびに、食事・掃除・洗濯・片付けをはさんで描いていました。^^

しかし、鉛筆画中級者の人の場合には、時間で区切って疲れをコントロールすることも必要ではないでしょうか。

全体を俯瞰する視点

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

一部分ばかりに集中すると、仕上がりに偏りが出て雑さが強調されてしまいます。

常に、スケッチブックや紙全体を見渡し、濃淡のバランスやストローク(一筆の距離)の方向性を確認する習慣を持ちましょう。

鏡に映して逆さに見る、少し離れて眺める、といった工夫も加えると、見落としがちな不均一さを早めに修整できます。

完成を急がない姿勢

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

雑さの根本原因には、「早く完成させたい」という焦りがあります。

丁寧さを保つためには、完成までのプロセスを楽しみ、少しずつ積み重ねていく心構えが必要です。

時間をかけて段階的に濃淡を積み上げることが、最終的に作品全体の質を高める最短ルートになります。

鉛筆画中級者の人にとって、技術の習得だけでなく姿勢や習慣を改善することが、雑さを克服する上で大きな意味を持ちます。日々の練習や制作の中で、「準備」「時間配分」「俯瞰」「心構え」を意識することで、自然と丁寧さが身につくのです。

丁寧さを保つ描写習慣とは、「準備を整える」「描写時間を区切る」「全体を俯瞰する」「完成を急がない姿勢を持つ」ことです。これらを繰り返すことで、雑な印象のない落ち着いたグラデーション表現が可能になります。

練習課題例(3つ)

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

筆圧の段階練習

白から黒まで10段階のトーンスケールを作成し、とくに中間トーンを丁寧に描き分ける。

筆圧を一定に保ちながら、段階ごとの濃淡を均一に仕上げることを目的とする。

参考画像です

一方向ストロークのグラデーション

スケッチブックや紙の左から右へ、または上から下へ、一方向のみでストロークを重ね、滑らかなグラデーションを作る。

方向を変えず、密度と筆圧で濃淡を調整する練習。

参考画像です

球体モチーフでの中間トーン強化

球体を描き、光源を設定して明暗をつける。

濃部と明部の間に、必ず中間トーンを挟み、境界をぼかして立体感を表現する。球面の丸みを意識し、曲線的なストロークを用いること。

参考画像です

まとめ

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)が雑になる問題は、鉛筆画中級者の人にとって、避けては通れない壁の一つです。

しかし、その原因を理解し、改善方法を段階的に取り入れることで、表現力は確実に向上します。

ここまで解説してきましたポイントを整理し、実践の際に役立つ形でまとめてみましょう。

まず、グラデーションの雑さを生む要因としては、筆圧の不安定さ、ストローク方向の乱れ、中間トーンの不足、描写スピードの焦り、そして姿勢や習慣の問題がありました。

これらは単独で発生することもありますが、多くの場合は複合的に絡み合い、雑な印象を強めます。

したがって、自身の癖を冷静に分析し、どの要因がとくに影響しているのかを見極めることが改善の第一歩となるのです。

改善方法としては、まず筆圧を安定させることが重要です。鉛筆の持ち方や紙との接触面を工夫し、線から面への練習を積むことで力の偏りを抑えることができます。

また、呼吸やリズムを意識した動作により、筆圧を一定に保つ感覚を養うことが可能です。

次に、描く方向とストロークを整える工夫です。一定方向を基盤にした上で、層を重ねるときに角度を変えることで、均一な質感と自然な濃淡が得られます。

ストロークの長さを意識し、曲線と直線をモチーフに応じて使い分ける習慣も重要です。

さらに、中間トーンを活かすことがグラデーション改善の鍵となります。濃い部分と薄い部分を直接つなげるのではなく、必ず中間域を挟むことで境界を自然にぼかすことができます。

練習としては、中間トーンだけでモチーフを描くことが効果的であり、全体の滑らかさを底上げできるでしょう。

最後に、日頃から丁寧さを保つ描写習慣を身につけることです。完成を急がないという姿勢、準備を整える、描写時間を区切る、全体を俯瞰する、を徹底することで、雑な印象は自然と減少します。

箇条書きに整理すると、改善のためのポイントは以下の通りです。

- 準備と姿勢を整え、丁寧に描く習慣を持つ。

- 筆圧を安定させる工夫を習慣化する。

- 一定方向を基盤としたストロークを意識する。

- 中間トーンを挟み境界を自然につなげる。

- 描写スピードを抑えて焦らず進める。

これらを継続して取り組むことで、鉛筆画中級者の人は雑さのない滑らかなグラデーションを獲得できて、作品全体の完成度と印象を大きく高めることができるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

グラデーションが雑になる原因は、筆圧の不安定さ、方向性の乱れ、中間トーンの処理不足、描写の焦りといった要素に集約されます。これらを認識し、意識的に修整していくことが、改善のための第一歩となります。