こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、鉛筆画でリアルな質感を描く技術は、初心者の人にとって挑戦的ですが、楽しいスキルにもなります。

布や木材、金属、水、毛皮、石など、それぞれ異なる質感を持つ素材を描き分けるには、特徴を把握し、光と影を適切に活用することが重要です。

この記事では、初心者の人が理解しやすい基本的なコツを中心に、素材ごとの描き方のポイントを解説します。

また、練習を効果的に進める方法や、失敗を避けるためのアドバイスもご紹介しますので、リアルな鉛筆画を目指したい人に必見の内容です。

それでは、早速見ていきましょう!

鉛筆画で質感を表現するための基本的なステップ

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で質感をリアルに表現するためには、いくつかの基本的なステップを押さえることが重要です。

モノトーンでの制作では、色彩の代わりに光と影、濃淡、テクスチャー(手触りや感触)の変化が質感を描く上で鍵となります。本章では、初心者の人が理解しやすく実践できる質感表現の基礎について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

質感を観察して特徴を捉える

鉛筆画で質感を描く第一歩は、モチーフ(制作対象物)の質感を正確に観察することです。

布であれば柔らかさやシワの動き、金属なら光の反射や硬さ、木材の場合には木目の流れを目で追い、紙に再現するイメージを固めます。

観察の際には、モチーフの光の当たり方や影の形状にも注目し、質感を引き立てる要素を見極めましょう。

鉛筆の濃淡を使い分ける

モノトーンの鉛筆画では、濃淡の変化が質感の表現に大きく関わります。

柔らかい布や毛皮などには、滑らかな濃淡の移行が必要で、金属や石のような硬い素材には、シャープでコントラスト(明暗差)の強い表現が効果的です。

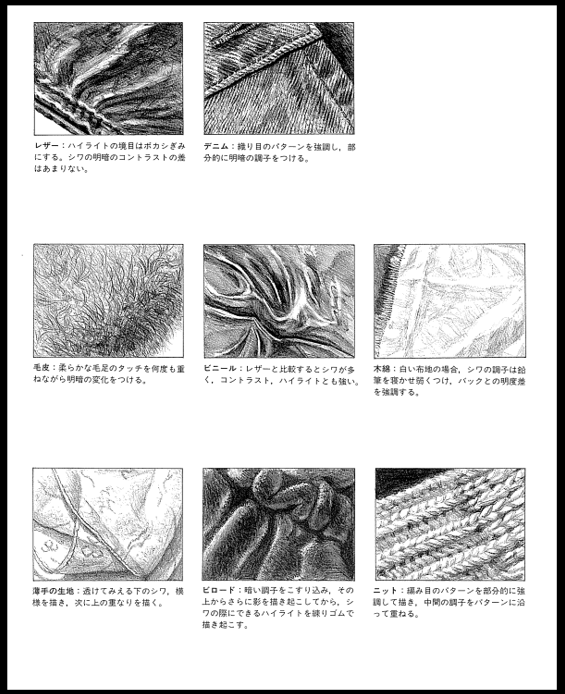

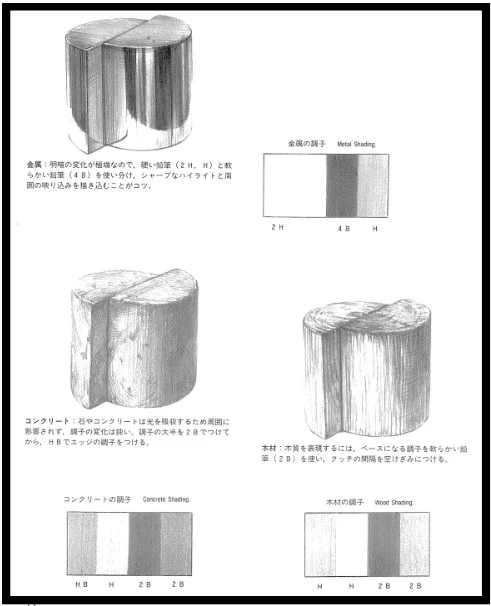

出典画像:東京武蔵野美術学院監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

細かい部分では筆圧を調整し、同じ鉛筆でも多彩な表現を引き出す練習を重ねましょう。

線とテクスチャー(手触りや感触)を意識する

鉛筆の線をどのように使うかが、質感表現の成否を分けます。例えば、布の場合は曲線や短い線を重ねて柔らかさを出し、木材では直線的なストロークで木目を描きます。

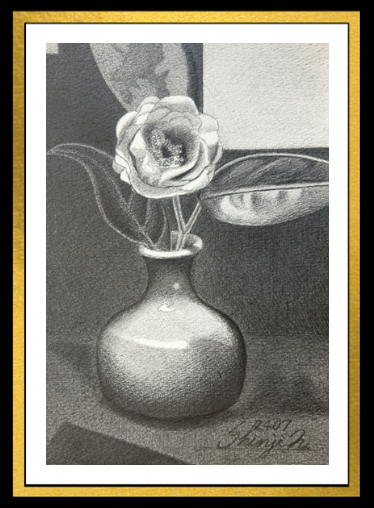

出典画像:東京武蔵野美術学院監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

一方、金属では滑らかな影や反射を均一に仕上げる必要があり、線を控えめにする方が効果的です。素材に合った線の使い方を身につけることで、質感のリアリティーが高まります。

鉛筆画で質感を表現するには、観察力、濃淡の調整、線の使い方が重要な要素です。これらのステップを繰り返し練習することで、対象物の質感をリアルに再現するスキルが磨かれます。

布の柔らかさを描き出す方法とポイント

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で布の柔らかさを表現するには、繊細な観察力と滑らかな濃淡の表現力が求められます。

モノトーンでの制作では、光と影、線の使い方、濃淡の移り変わりが布の質感を描く鍵となります。

本章では、初心者の人でも実践しやすい具体的な方法とポイントを紹介します。

布のシワやドレープを観察する

布の柔らかさを描くための第一歩は、シワやドレープ(ひだ)の特徴を細かく観察することです。布は光の当たり方によって複雑な影を作り出します。

例えば、カーテンやスカーフのような柔らかい布は、なだらかな曲線と濃淡が織りなす滑らかな影が特徴です。この影の動きを正確に捉え、布が持つ自然な流れを再現することがポイントです。

滑らかな濃淡を描くためのストローク技法

布の柔らかさを表現するには、濃淡の滑らかな移行が欠かせません。軽い筆圧で長いストロークを使い、影から明るい部分への自然な変化を作りましょう。

縦横斜めの4通りの線を使うクロスハッチングや、ブレンディング(ぼかし)技法を活用すると、よりリアルな質感を出せます。

そして、ぼかしを使う際は、ティッシュぺーぱーや綿棒を使うと、柔らかさを損なわずに描けます。また、擦筆(さっぴつ)というぼかし専用の道具もあります。

擦筆の画像です

光の方向と影を意識して構成する

布を描く際には、光源の位置と影の形を正確に把握することが重要です。布の柔らかい質感は、光が当たる部分と影になる部分のコントラスト(明暗差)が強すぎないことが特徴です。

光が当たる部分は滑らかに明るく、影の部分はグラデーションをつけながら柔らかく描くことで、布の質感が自然に仕上がります。適度なハイライトを加えると、さらにリアリティーが増します。

布の柔らかさを描き出すには、観察、滑らかな濃淡の移行、そして光と影を意識した構成が必要です。これらのポイントを練習することで、リアルで柔らかな布の表現が可能になります。

初心者の人は、まず単純なシワのある布から練習を始め、徐々に複雑な布地やパターンに挑戦してみてください。

木材の質感をリアルに表現するテクニック

出典画像:東京武蔵野美術学院監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

鉛筆画で木材の質感をリアルに描き出すには、木目や節の特徴を正確に捉え、モノトーンの濃淡と線を巧みに使い分けることが必要です。

木材の持つ硬さや独特の模様を表現するためには、細やかな観察力と適切な描写技法が鍵となります。本章では、具体的なテクニックを解説します。

木目のパターンを観察して構造を理解する

木材の質感をリアルに描くには、まず木目のパターンを観察し、その規則性や変化を理解することが大切です。

木目にはまっすぐな線が続く部分と、節の周りで曲がる部分があります。これらの違いを描き分けることで、木材のリアルな質感が表現できます。

観察の際は、木目の幅や線の濃さの変化にも注目し、それを忠実に再現する準備を整えましょう。

線の使い分けで木材の硬さを強調する

木材の硬さや重厚感を表現するためには、鉛筆の線の使い方が重要です。まっすぐな線を重ねることで木目の規則性を表現し、筆圧を調整して濃淡の変化を加えると、木材の立体感が際立ちます。

さらに、節や傷のある部分では、不規則な線や濃い影を加えることで、木材特有の質感をリアルに描き出すことができます。

光と影を活かして木材の立体感を引き立てる

木材の質感をリアルに描くには、光と影を適切に表現することが欠かせません。木材の表面の凹凸を描く際には、影になる部分を濃く描き、光が当たる部分を明るく残すことで立体感が生まれます。

さらに、木材の傷や細かな凹凸には柔らかい陰影を加え、光源の方向を意識しながら陰影を描くことで、よりリアルな表現が可能になります。

鉛筆画で木材の質感をリアルに表現するには、木目の観察、線の使い分け、光と影の活用が重要な要素になります。

初心者の人は、まず単純な木材から描き始め、徐々に複雑なパターンや節のある木材に挑戦してみてください。描写を重ねることで、木材の質感表現に自信がつくことでしょう。

金属の光沢を再現する鉛筆画の描き方

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で金属の光沢をリアルに表現するには、光と影のコントラスト(明暗))や滑らかな濃淡の移行を正確に描く技術が求められます。

モノトーンの鉛筆を使い、金属特有の反射や輝きを再現するためには、観察力と適切な描写技法が鍵となります。本章では、具体的な方法を解説します。

金属表面の反射を観察して描写する

金属の光沢を表現するための第一歩は、金属特有の反射を正確に観察することです。金属の表面は光を強く反射し、周囲の風景や光源が映り込みます。

この反射を正確に描くことで、金属らしい輝きが表現できます。鏡のように均一な反射がある素材か、くすみや傷がある素材かを見極め、それに応じた描写を計画しましょう。

強いコントラストを活かした光と影の描き方

金属の質感は、明るいハイライトと濃い影の強いコントラスト(明暗差)によって際立ちます。光が直接当たる部分を白く残し、その周囲に濃い影を描くことで、金属の立体感と光沢を表現できます。

また、影を滑らかにグラデーションさせることで、金属表面の滑らかさを再現することができます。この際、濃淡の境目がはっきりしすぎないように注意しましょう。

線を控えめにして質感を引き出す

金属表面を描く際には、細かい線を使いすぎないようにするのがポイントです。特に、鏡のような光沢を持つ金属では、滑らかで均一な質感が求められるため、線を抑え、ぼかしや濃淡で表現するのが効果的です。

一方で、傷やくすみのある金属では、不規則な線や点描を加えることでリアリティー(現実性)が増します。金属の種類に応じて線の使い方を工夫しましょう。

鉛筆画で金属の光沢を再現するには、反射の観察、光と影の強いコントラスト、そして線の控えめな使い方が重要です。筆者の次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

これらを練習しながら、金属特有の輝きや表情をモノトーンで描ける技術を身につけていきましょう。まずはシンプルな形状の金属から始め、徐々に複雑な形状や質感の金属に挑戦することがオススメです。

水の透明感を引き出す描き方と注意点

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画で水の透明感を表現するには、光の反射や屈折、濃淡の使い方が重要です。

水は形がなく、周囲の環境や光の影響を強く受けるため、細やかな観察力と慎重な描写が求められます。本章では、水をリアルに描くための具体的な手法と注意点を解説します。

水の反射と屈折を正確に観察する

水の透明感を描き出すには、まず水がどのように光を反射し、屈折させるかを観察することが大切です。水面には空や周囲の物が映り込むため、反射する部分を白く残すことが重要です。

また、水の中に沈む物体は、屈折によって実際とは異なる形や位置に見えることがあります。この変化をしっかり捉えることで、水らしさを再現できます。

グラデーションを活用した濃淡表現

水の透明感を描くには、滑らかな濃淡のグラデーション(階調)が必要です。水面の明るい部分は鉛筆の濃さを抑え、影が落ちる部分は濃い色を使ってコントラスト(明暗差)をつけます。

さらに、水の深さに応じて濃淡を調整することで、立体感や奥行きを演出できます。濃淡の移り変わりをなめらかに描くことが、水のリアルな表現につながります。

動きのある水の描き方のポイント

流れる水や波の表現では、動きとリズムを意識することが大切です。例えば、小川の水面には細かい波や揺らぎが現れ、それが光を反射して複雑な模様を作ります。この模様を描く際には、短い線や点を組み合わせて動きを表現しましょう。

ただし、描き込みすぎると水の透明感が失われるため、空間を残しながら描くことがポイントです。筆者の次の作品も参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

水の透明感をリアルに描くには、反射と屈折の観察、濃淡の調整、そして水の動きを表現する技術が重要です。

初心者の人はまず静かな水面から練習し、徐々に動きのある水や複雑な反射に挑戦してみましょう。これらのテクニックを身につけることで、鉛筆画でリアルな水の透明感を描けるようになります。

毛皮の質感をリアルに描くためのコツと練習法

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画で毛皮の柔らかさや密度をリアルに描くには、繊細な線の使い方や濃淡の表現が重要です。

毛の一本一本を描写するのではなく、全体の流れや質感を捉えることで、毛皮のリアルな印象を引き出すことができます。

尚、毛の描きかたでは、線を丁寧に描き込んでいく方法の他にも描き方がありますので紹介します。

それは、上の狼の作品の時の描き方なのですが、まず最初に毛並みを描くところ全体を優しく軽いタッチでHB等の鉛筆を使って、縦横斜めの4通りの線で面を埋めます。

そこへ、「練り消しゴム」を練って先端を鋭い「ドライバー」のような形状にして、毛並みを「描く」のです。その後は、それぞれに必要なトーンを入れていくことで、毛並みが描けます。

筆者はその方法を使って、毛並み以外にも、空きビンやガラス製品などの「ハイライトを描く」ことが多いです。この方法は、それ以外にも、花の中心部の雄しべや雌しべを描く際にも応用が利きます。

本章では、毛皮を描くための具体的なコツと効果的な練習法を紹介します。

毛の方向性と密度を観察する

毛皮を描く際は、毛の方向性と密度を正確に観察することが基本です。毛の流れは動物ごとに異なり、部分によって方向や長さも変化します。

毛の生え方や流れを把握し、それに沿った線を描くことで、毛皮全体の自然な質感を再現できます。また、密度が濃い部分は線を重ねることで、フサフサとした印象を与えることができます。

鉛筆の筆圧を調整して濃淡を描く

毛皮の柔らかさやボリューム感を表現するには、鉛筆の筆圧を調整することが重要です。

柔らかい毛には軽い筆圧で細く薄い線を描き、硬くて密度のある毛にはやや強い筆圧でしっかりとした線を加えます。

また、影の部分では濃淡のグラデーションを活用して奥行きを出すことで、立体感のある毛皮を描くことができます。

線を重ねる練習と効果的なぼかしの使い方

毛皮の質感をリアルに描くためには、線を重ねる練習が欠かせません。特に毛の束感を出すためには、短い線を何層にも重ねることで自然な毛並みを表現できます。

さらに、ぼかしを部分的に使うことで、背景との一体感を高めたり、柔らかさを強調することができます。ただし、ぼかしすぎると毛の質感が失われるため、必要最低限にとどめることが重要です。

毛皮をリアルに描くには、毛の方向性と密度を理解し、鉛筆の筆圧や線の重ね方を工夫することが必要です。初心者の人は、毛並みが比較的単純なモチーフから始め、徐々に複雑な毛皮の描写に挑戦するのがオススメです。

これらのテクニックを練習することで、モノトーンの鉛筆画でリアルな毛皮を描けるようになれるでしょう。

石の重厚感を表現するための描き方と影の付け方

モノトーンの鉛筆画で石の重厚感をリアルに表現するには、形状の正確な観察と、光と影を活かした濃淡の使い方が重要です。

石特有の硬さや質感を再現するには、表面の細かなディテール(詳細)と立体感を描き出す技術が必要です。本章では、石を描く際の具体的な方法とコツを解説します。

石の形状とテクスチャーを観察する

石の重厚感を描くためには、まずその形状とテクスチャー(手触りや感触)を正確に観察することが重要です。石は滑らかなものからゴツゴツとしたものまで多様な表面を持ちます。

形状は陰影をつける際の基本となるため、輪郭を丁寧に捉えることが必要です。また、表面の傷や凹凸、ひび割れなどの特徴を取り入れることで、リアルな質感を表現できます。

濃淡のコントラストを活かした立体感の表現

石の重厚感を際立たせるには、光と影のコントラスト(明暗差)が重要です。光源の位置を確認及び意識して、光が当たる部分は明るく、影になる部分は濃い鉛筆でしっかり描きます。

また、石の凹凸に合わせて影をつけることで、立体感がよりリアルになります。影の部分には滑らかなグラデーションを使うと、硬さや重さが強調できます。

質感を強調するための線の使い方

石を描く際には、線の使い方が質感表現の鍵となります。ゴツゴツした石の場合、短い線や点描を重ねて粗さを表現します。

一方、滑らかな石には柔らかいストロークを用い、線を抑えて均一感を出します。また、石の表面にある微細なひび割れや模様を描き足すことで、自然でリアルな質感を加えることができます。

鉛筆画で石の重厚感を表現するには、形状とテクスチャー(手触りや感触)の観察、濃淡のコントラスト(明暗差)、そして線の使い方が重要です。

あなたの自宅近くの道端で、適当な石を拾って来て練習してみるのもいいですね。その際には、黒い下敷きを用意して、その上に石を置いて描くと、きれいな影までも描くことができます。

この場合には、影の方にはHB等で均一にトーンを乗せて、実像が引き立つようにしましょう。そのようにして描いた、筆者の静物の作品は次のようなものがあります。参考にしてください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

初めて描く場合は、単純な形状の石から練習を始め、徐々に複雑なディテール(詳細)のある石に挑戦してみてください。これらのポイントを意識することで、リアルで重厚感のある石を描けるようになれるでしょう。

まとめ

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画でリアルな質感を表現するには、観察力や濃淡の使い方、線の描き方が重要です。以下に、各素材に共通するポイントを箇条書きでまとめました。

質感表現の基本ポイント

光と影の活用

光源の位置を確認及び意識して、明暗をつけることで立体感を引き出し、ハイライトを効果的に使うことでリアルさが増す。

濃淡のグラデーション

滑らかな濃淡の遷移で柔らかさや透明感を表現し、硬い素材ではコントラスト(明暗差)を強調し、柔らかい素材では滑らかに描く。

線の使い分け

素材ごとの特徴に合わせて線を使い分け、布や毛皮には柔らかな線、金属や石にはシャープな線を活用する。

素材ごとの具体的なコツ

- 布: シワやドレープ(ひだ)の流れを観察し、滑らかな濃淡を重視。

- 木材: 木目の規則性を捉え、直線的なストロークで表現。

- 金属: 光と影の強いコントラスト(明暗差)で光沢感を再現。

- 水: 反射と屈折を観察し、透明感を濃淡で表現。

- 毛皮: 毛の方向性を考え、短い線を重ねて描き、練り消しゴムの使用も視野に入れる。

- 石: 凹凸や傷を細かく描き、重厚感を濃淡で表現。

より効果的な練習方法

- シンプルなモチーフから始め、徐々に複雑な素材に挑戦する。

- 練習時には光源を固定し、濃淡や影を一定にする習慣をつける。

- 観察を深めるためにも、モチーフを複数の角度から確認する。

これらのポイントを意識して描くことで、鉛筆画での質感表現が格段に向上します。ぜひ練習を重ねて、あなただけのリアルな表現を磨いてください!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

まずはシンプルな素材から始め、少しずつ複雑な質感に挑戦してみましょう!