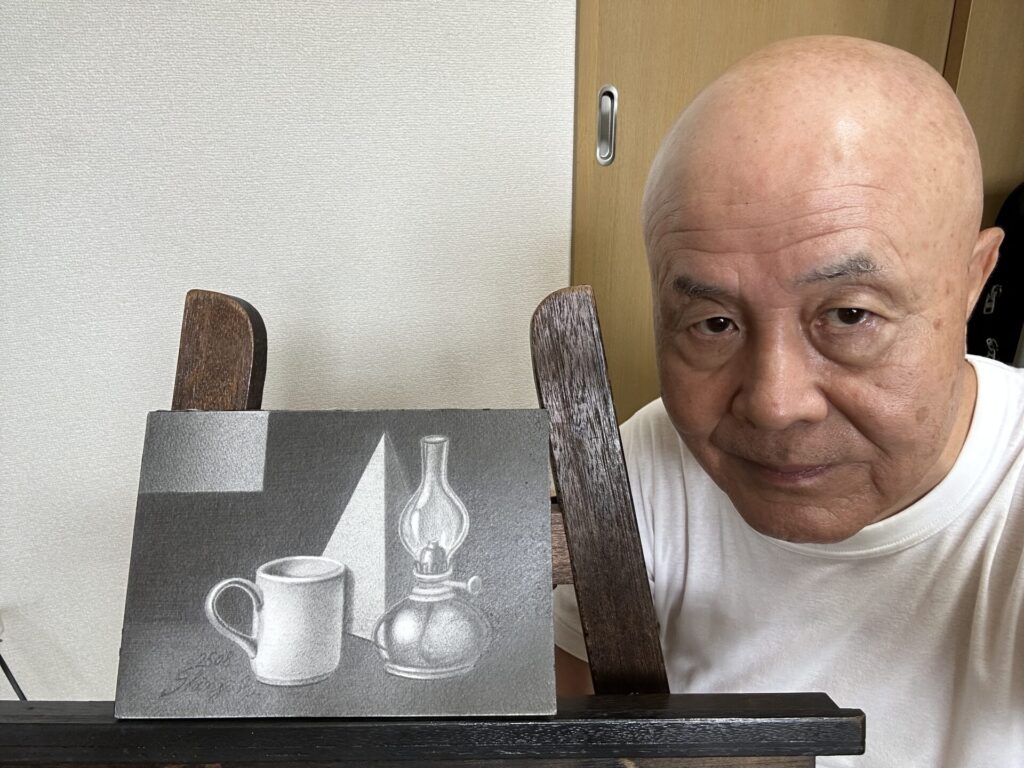

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描いていて「線が汚い」と感じる瞬間は、多くの鉛筆画中級者の人が経験する共通の壁ではないでしょうか。

描き込みの多さや、不要な線の重なりは、作品全体を雑然とした印象にしてしまい、主題(主役や準主役、以下主題)が伝わりにくくなる原因にもなるのです。

この記事では、鉛筆画中級者の人が、より完成度を高めるために欠かせない、線を整理して画面をすっきりと仕上げる基本テクニックをご紹介します。

線の強弱、密度の調整、不要な線の処理など、実践しやすい方法を具体的に解説しますので、描き込みに悩む方に役立つ内容です。

それでは、早速見ていきましょう!

線が汚く見える原因を理解する

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、「線が汚い」と感じる瞬間は、自身の表現力の伸び悩みを意識するきっかけにもなります。

線が乱れて見える原因を理解することは、改善の第一歩なのです。

本章では、線が乱れて見える主な要因を整理し、どのように対処できるのかを掘り下げます。

線の重なりすぎによる雑然感

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、形を探る過程で何度も線を描き直すことが多く、その結果、不要な線が残り画面が濁って見えます。

鉛筆画中級者になると、観察力が高まり、形を丁寧に取ろうとするあまり、線を重ねすぎる傾向があるのです。

不要な線が蓄積すると、モチーフの輪郭や陰影が曖昧になり、全体の印象が乱れてしまいます。

線を重ねること自体は悪いことではありませんが、どの線を残すべきか取捨選択する意識が不足すると、作品の完成度が下がるということです。

線の強弱が不均一である

水滴Ⅵ 2019 鉛筆画 中山眞治

線がすべて同じ強さで描かれていると、主題が埋もれてしまい、画面にリズムが生まれません。

逆に、力任せに線を描くと、必要以上に硬い印象になりがちです。線の強弱が整理されていないと、モチーフの奥行きや質感が表現できず、単調で雑な印象を与えてしまいます。

鉛筆画中級者の人は、基礎的な筆圧コントロールを習得しているものの、線を意図的に整理する感覚が不足しやすい段階なのです。

モチーフ全体のバランス不足

部分的に描き込みすぎて、線が密集する一方で、他の部分が手薄なままな場合には、全体のバランスが崩れて線の整理不足が目立ってしまいます。

とくに、背景や副次的要素(脇役となるモチーフ)の扱い方で差が出やすく、主題を引き立てるはずの構成が、逆に雑多さを強調してしまうのです。

描く対象を均一に扱うのではなく、強調すべき部分と省略すべき部分を見極める判断力が必要となります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

線の方向性が揃わない

陰影をつける際に、線の方向が不揃いであると、画面全体が散漫に見えます。

鉛筆画中級者の人は、描写力を高めるために多様なタッチを試しますが、方向がまとまらないと、整理が不充分な印象につながってしまうのです。

線の方向性を統一することは、空間のまとまりを作り、画面をすっきりと見せる基本的な要素となります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この章の、冒頭で挙げましたように、線が汚いと感じる原因は複合的です。重なり、強弱の不足、バランスの崩れ、方向性の乱れといった要素が絡み合い、作品全体に影響を及ぼすのです。

これらを整理して、コントロールできるようになることで、鉛筆画中級者の人は、作品の完成度を大きく高めることが可能となります。

不要な線を整理するための具体的な方法

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

線が汚いと感じる大きな原因のひとつに、不要な線が残ってしまうことがあります。

鉛筆画中級者の人は、形を丁寧に確認する過程で多くの補助線や描き直し線を加える傾向がありますが、それらを整理せずに残してしまうと画面が濁って見えるのです。

本章では、不要な線を整理し、主題を明確に引き立てるための実践的な方法を紹介します。

描きながら取捨選択を意識する

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

不要な線を減らす最初のステップは、線を描いた瞬間から整理を意識することが必要です。

形を探る段階では、複数の線を描くことがありますが、その中で正確にモチーフを表している線を選び、他の線は一定の段階で、まとめて消すようにしましょう。

練り消しゴムで、雑多な線を完全に消さなくても、軽く抑えるだけで主線が浮き立ち、画面の見やすさが変わります。

ここでは、習慣的に「残す線」と「消す線」を判断する練習を重ねることで、線の整理力が高まる点について解説しましょう。

補助線を明確に役割づける

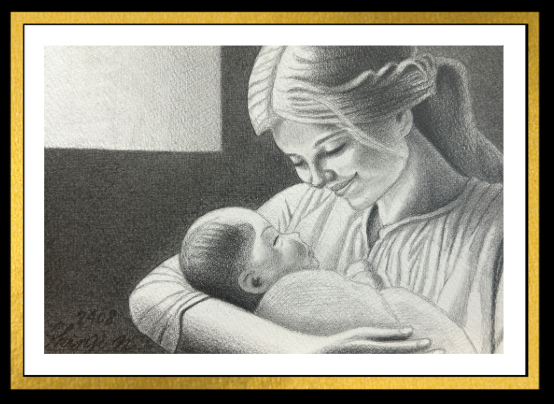

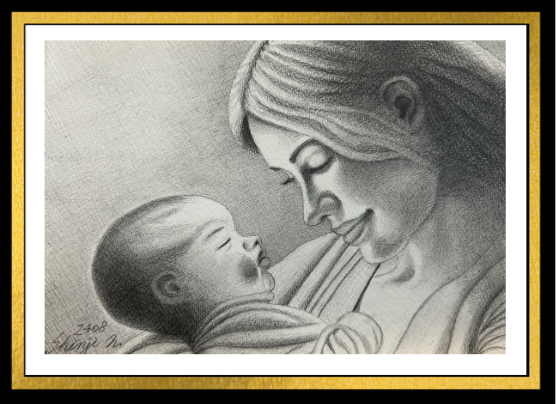

誕生2019 F1 鉛筆画 中山眞治

補助線は、描き進める際の大切な道しるべですが、役割を果たしましたら速やかに処理することが大切です。

とくに、アタリ線(※)や構図の目安は、強調しすぎると完成まで残ってしまい、雑然とした印象になります。

鉛筆画中級者の人に多い失敗は、補助線と本線が同じ濃さで混在してしまうことです。補助線は最初から軽く描き、必要な部分を確定させたら整理して消す。これを徹底することで、画面全体がすっきりとまとまるのです。

※ アタリ線とは、レイアウトの構成や、モチーフの位置、サイズ、構図などを決めるための、だいたいの目印として使われる、大雑把な下描きの線を指します。

線を重ねすぎない工夫

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

不要な線が増える背景には、同じ場所に線を何度も重ねる習慣が当てはまります。

これは、モチーフの形に自信が持てないときによく起こりますが、線を過剰に重ねるほど輪郭が太くなり、形がかえって曖昧に見えてしまうのです。

そこで有効なのが、「一度で決めるつもりで線を描く」意識です。もちろん完全に一度で決める必要はありませんが、線を重ねる回数を減らす意識を持つだけで整理された印象に変わります。

練り消しゴムを整理道具として使う

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

不要な線を処理する際には、練り消しゴムは単なる修整用具ではなく、「整理のための道具」として意識することが重要です。

軽くなぞって線を抑えたり、部分的に線を残して整理したりと、段階的に消す方法を使い分けると効果があります。

例えば、背景の不要な線を弱めるだけでも、主題の輪郭が際立ちます。鉛筆画中級者の人は、練り消しゴムを「間違いを消すため」ではなく、「整理して構図を整えるために使う」と考えることで、線の扱いが大きく変わるのです。

尚、当初は、2Bや3Bなどの柔らかい鉛筆を、人指し指・中指・親指で優しく大きく全体を捉えるように複数のアタリ線を描きます。

そして、全体の形態を把握できましたら、次の段階では、それまで描いていた鉛筆の2段階明るい鉛筆を使って、文字を書くときの鉛筆の握り方に変更して、輪郭を取りましょう。

その後は、「練り消しゴム」を練って、先端を鋭い状態にして、不要な線を整理しましょう。この場合の、2段階明るい鉛筆を使う理由は、濃い鉛筆でしっかりと輪郭を取ってしまうと、不自然な仕上がりになりかねないからです。

モチーフの輪郭は、背景にトーンを持ってくることで引き立てることが、リアルな描き方には欠かせないからです。この章の、冒頭で述べましたように、不要な線が整理されていないと、作品全体が濁ってしまいます。

しかし、描きながら取捨選択を行い、補助線を計画的に扱い、重ね描きを抑え、練り消しゴムを整理道具として活用することで、線は明確に整理されていきます。鉛筆画中級者の人にとって、この習慣は完成度を高める重要なステップなのです。

不要な線を整理することは、単なる作業ではなく、作品の印象を大きく左右する技術の一部であることを意識しましょう。

線の強弱を整理して画面を引き締める方法

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、線を整理する際に、大きな課題となるのが「強弱のコントロール」です。

すべての線が、同じ強さで描かれていると、主題が埋もれ、画面全体が平板で雑然とした印象になります。一方、部分的に力を込めすぎると、必要以上に硬い印象を与えてしまうこともあります。

本章では、線の強弱を整理し、作品を引き締めるための方法を段階的に解説しましょう。

主線と補助線の差を明確にする

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

線を整理する第一歩は、主線と補助線をはっきりと区別することです。主線は、モチーフの輪郭や強調したい部分を示し、補助線は形の確認や位置の目安にすぎません。

しかし、鉛筆画中級者の人は、両者を同じ強さで描いてしまう傾向があり、それが画面の混乱につながるのです。

補助線は、必ず軽く描き、主線をやや強めに残すことで、画面全体が自然に整理されます。この差を意識することは、不要な線を抑える効果にもつながります。

線のリズムを意識する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

強弱を整理する際には、線のリズムを作る意識が欠かせません。例えばモチーフの輪郭全体を均一に描いてしまうと、単調で平板に見えます。

しかし、強調したい部分をやや強めに描き、他の部分を軽く抑えることで、自然なリズムが生まれるのです。

とくに、人物の顔や手など注目を集めたい部位には線をやや強めに、背景や副次的な部分は軽く描くと整理効果が際立ちます。

線のリズムは、単なる装飾ではなく、画面全体を調和させる整理の技術です。

線の方向と筆圧を揃える

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

線の強弱は、筆圧のコントロールによって決まりますが、方向と合わせて整理することで効果が増します。

例えば、陰影を表現する際には、筆圧を強弱で変化させながらも方向性を統一することで、まとまりのある質感が生まれるのです。

逆に、方向が乱れると強弱の整理が台無しになり、線が汚れて見える原因にもなります。

鉛筆画中級者の人は、筆圧だけでなく方向の整理も意識して、画面全体を整えることが求められるのです。

線を強める部分を見極める

描線の強弱の整理において、大切なのは「どの部分を強め、どの部分を抑えるか」を判断する力です。すべての線を均一に処理するのではなく、主題を引き立てるための線だけをやや強めに残しましょう。

例えば、光が当たる部分は線を軽く、影の境界や奥に沈む部分はやや強めにすると、自然な奥行きが生まれるので、この取捨選択は、線の整理そのものであり、画面を引き締める重要な要素となります。次の作品を参照してください。

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

この章の、冒頭で触れましたように、線の強弱は、整理された画面を作るために欠かせない要素です。主線と補助線を区別し、リズムを作り、方向と筆圧を揃え、強調すべき部分を見極めることが大切なのです。

これらを徹底することで、線は活き活きと整理され、作品全体の完成度が格段に向上します。鉛筆画中級者の人は、「ただ線を描く」のではなく、「線を整理して使い分ける」意識を持つことが求められます。

部分ごとの線の密度を整理して見やすさを高める

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人に、「線が汚い」と感じるもう一つの大きな要因は、部分ごとの線の密度が整理されていないことです。

ある部分だけ、過剰に描き込み、他の部分に描写がまったく足りていないと、画面全体がアンバランスになり、作品の完成度が下がります。

線の密度を整理することは、主題を引き立てつつ、余白や空間を活かした調和を生み出す重要な要素なのです。

本章では、部分ごとの線の密度を整え、見やすさを高めるための具体的な方法を解説しましょう。

主題と副次要素を区別する

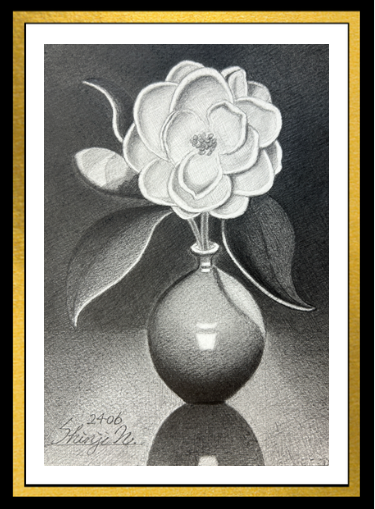

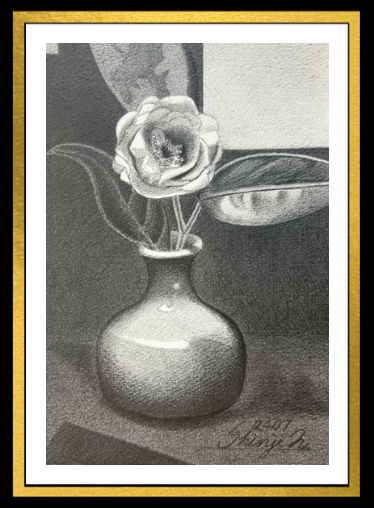

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

線の密度を整理するために、最初に意識すべきは、主題と副次要素(脇役など)の役割をはっきり分けることです。主題は視線を集中させたい部分であり、密度を高めることで存在感を強調します。

一方、副次的な要素や背景はあえて密度を抑えることで、主題を引き立てる効果が得られるのです。

全体を均一に描き込むのではなく、密度に差をつけて役割を整理することが、見やすい画面を作る第一歩となります。

具体的には、主題に細かい柄や模様がある場合には細密描写をしましょう。しかし、背景や脇役に、細かい模様や柄がある場合には、簡略・省略することで、主題を引き立てられるのです。

我々人間の目は、細かい柄や模様に注意を奪われる習性があるので、このような調整が意識的に必要になってくるのです。この調整を怠ると、見てくださる人の視線は作品の中でさまよってしまいます。

密度をコントロールする練習法

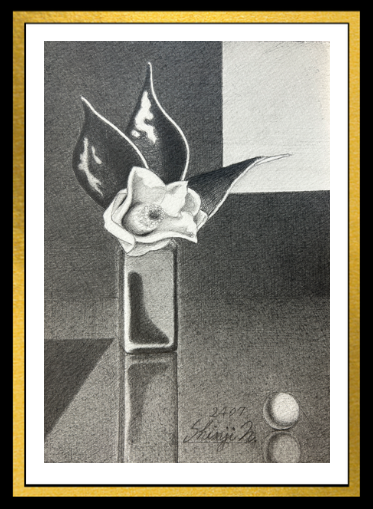

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

線の密度を整理するには、描き込み量を段階的に調整する練習が有効です。例えば、同じモチーフを3回描き、1回目は細部まで描き込み、2回目は中程度、3回目は大まかに留める。

この比較を通じて、どの程度の密度が、主題を効果的に表せるのかを見極める力が養われます。

鉛筆画中級者の人は、「どこまで描くべきか」を判断することが難しい段階にあるため、密度の違いを体感する練習は特に有効なのです。

空間を活かした整理の意識

線の密度を整理する上で、描き込みを抑えた部分の存在も重要です。

空間や余白は、線を描かないことで生まれる「整理の余地」であり、主題を引き立てるための大切な要素となります。

密度が高すぎると、全体が窮屈になり、低すぎると薄っぺらく見えてしまうのです。

空間を意識的に残すことで、主題とのコントラスト(明暗差)が生まれ、画面全体の見やすさが高まります。次の作品を参照してください。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

密度の整理が与える心理的効果

線の密度を整理することは、視覚的な整え方だけでなく、観てくださる人の心理的な受け取り方にも影響を与えるのです。

例えば、密度が高い部分は集中力を誘導し、低い部分は安らぎや余韻を感じさせてくれます。

画面全体の中で、密度を計画的に配置すれば、作品にメリハリが生まれ、観てくださる人にとって心地よいリズムが感じられるのです。次の作品を参照してください。

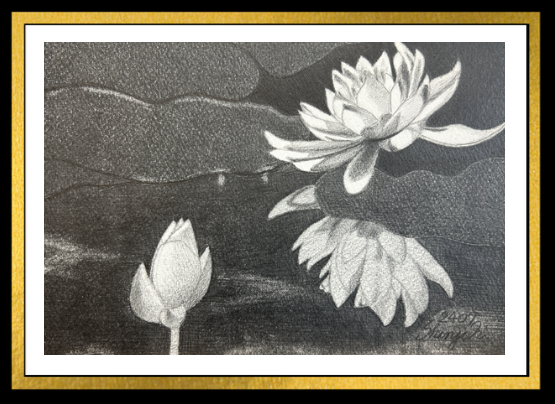

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

この章の冒頭で触れましたように、部分ごとの密度が整理されていないと画面が雑然として、主題が埋もれてしまいます。

しかし、主題と副次要素を分け、密度を調整する練習を行い、空間を意識して整理すれば、見やすさと完成度は大きく向上できるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、密度の整理は線を美しく見せるだけでなく、作品全体を調和させる力を育てる重要な課題となります。

線の方向性を整理して統一感を生み出す

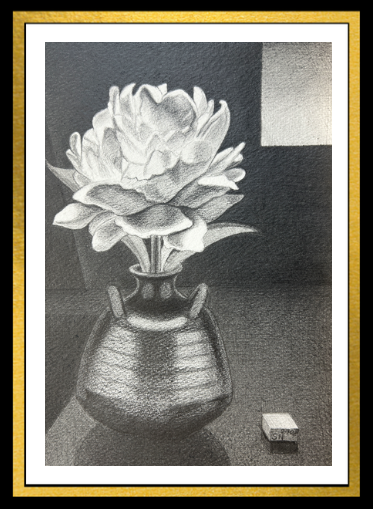

第3回個展出品作品 シャクヤク SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、線の整理に苦労する理由のひとつに、線の方向性がバラバラになることがあります。

線の方向が揃っていないと、モチーフの形や陰影が曖昧になり、画面が散漫に見えてしまうのです。

逆に、方向性を整理して統一感を持たせることで、画面全体に落ち着きが生まれ、線がきれいに見える効果が得られます。

本章では、方向性を整理するための具体的な方法を紹介しましょう。

陰影をつける際の方向を揃える

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

陰影を描くときには、線の方向がバラバラですと、汚れた印象を与えてしまいます。例えば立方体を描く場合、面ごとに線の方向を統一することで、立体感が強調できるのです。

逆に、方向が不揃いですと、モチーフの奥行きや光の流れが表現できず、画面が雑多に見えてしまいます。

鉛筆画中級者の人は、細部を描き込む意識が強く、方向を忘れがちですが、まずは「面ごとに方向を統一する」意識を持つことが整理の第一歩です。

曲面のタッチを整理する

人体や、球体のような曲面を描くときには、線を形の丸みに沿わせることが重要です。方向を意識せずに均一に斜線を入れてしまうと、立体感が失われ、線が乱雑に見えてしまいます。

形の流れに沿った、方向性を持たせることで、線そのものがモチーフの形を補強し、自然な印象を与えてくれるのです。

線の方向は、単なる陰影表現ではなく、形を示すガイドでもあることを意識しましょう。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景処理における方向性の工夫

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

背景を処理するときも、方向性を意識することで、線が整理されて見えます。例えば横方向のタッチを基調にすれば落ち着いた印象になり、斜め方向を活用すれば動きやリズムを感じさせられます。

背景は、主題を引き立てる存在であるため、方向性が統一されていれば雑然とした印象を避けられるのです。

鉛筆画中級者の人は、背景をおろそかにしがちですが、線の方向を整理するだけで画面全体の完成度が上がります。

意図的に変化をつける整理法

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

すべての線を、同じ方向で揃える必要はありません。 むしろ画面全体に変化を与えるために、方向性を意図的に変えることも整理の一部になります。

重要なのは「無意識に乱れる」のではなく「意図的に変化させる」ことです。

主題を強調したい部分は方向を揃え、副次的な部分で変化をつけると整理された印象を保ちながら画面にリズムを与えられます。

この章の冒頭で述べましたように、線の方向性が揃っていないと、画面は散漫に見えてしまうのです。

しかし、面ごとに方向を揃え、曲面では形に沿わせ、背景でも方向を工夫し、さらに意図的に変化を加えることで、整理された統一感を保ちながら豊かな表現が可能になります。

鉛筆画中級者の人にとって、方向性の整理は、線をきれいに見せるだけでなく、構図全体の調和を支える重要な技術といえるでしょう。

練習課題例(3つ)

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

不要線を整理する練習

円柱や立方体などシンプルなモチーフを選び、補助線を軽く引いたうえで主線を決め、不要な線を消しゴムで整理する練習を行う。

残す線と消す線の判断力を養う。

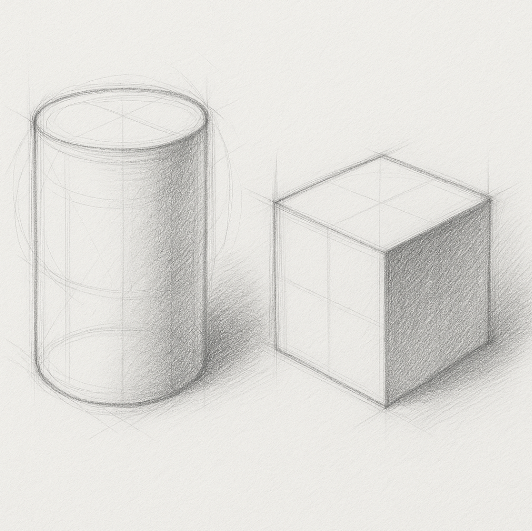

参考画像です

線の強弱と密度を比較する練習

同じモチーフを3回描き、①すべて均一な線、②部分的に強弱をつける、③主題を強め背景を弱める、と描き分ける。

線の整理が印象に与える効果を体感する。

参考画像です

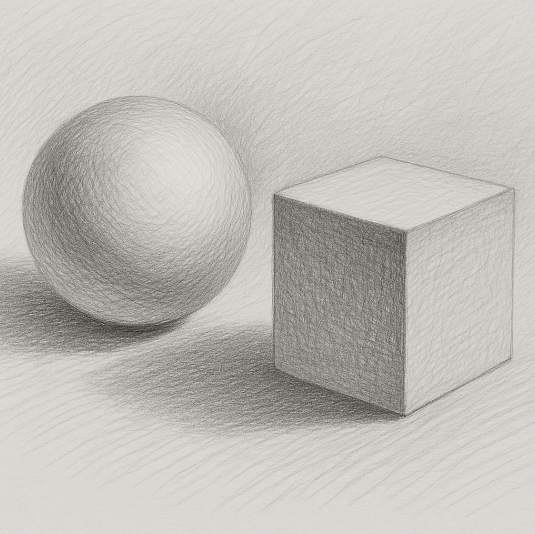

方向性を意識した陰影練習

球体や立方体を描き、面ごとや曲面ごとに線の方向を統一して陰影をつける。

背景にも方向性を揃えて処理し、乱雑さを避けた整理感を確認する。

参考画像です

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、「線が汚い」と感じる原因は、多くの場合、不要な線の残りや強弱の整理不足、部分ごとの密度の偏り、方向性の乱れといった複数の要素が重なっていることにあります。

これらを整理する力を養うことで、画面全体はすっきりとまとまり、主題が引き立つ印象的な作品へと変化できるのです。

この記事でご紹介しました、各ポイントを改めて整理すると、以下のようにまとめられます。

- 不要な線を減らすためには、描きながら取捨選択を行い、補助線を役割ごとに軽く処理することが重要。練り消しゴムも単なる修整ではなく「整理のための道具」として活用する。

- 線の強弱を整理するには、主線と補助線の差を明確にし、部分ごとにリズムをつける。方向と筆圧を揃え、強調すべき部分を選ぶことで画面が引き締まる。

- 部分ごとの密度を整えることで、主題と背景の役割が明確になる。空間を活かすことにより余白の効果が生まれ、全体が見やすく調和する。

- 線の方向性を揃えることで統一感が生まれる。面や曲面ごとに方向を整理し、背景にも意識を向けることで雑然さを避けられる。変化を与える場合も、意図的に行えば整理された印象を保てる。

こうした整理の意識は、線をただ「描く」段階から、「選び・整える」段階へ進むことを意味します。

鉛筆画中級者の人は、基礎的な技術を習得しているがゆえに、描き込みすぎたり、線を重ねすぎたりする傾向があります。しかし、本当に重要なのは、描く線の数ではなく「どの線を残し、どの線を抑えるか」の判断力です。

練習課題で示しましたように、円柱や立方体を用いて不要な線を整理する練習、同じモチーフで線の強弱や密度を変化させて比較する練習、さらに方向性を意識して陰影を統一する練習を繰り返すことで、自然と整理の力が身につきます。

この力は、作品の完成度を支える根幹となり、観てくださる人にとって見やすく、印象的な作品を生み出す基盤となるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、「線が汚い」という悩みは、成長の証でもあります。自らの線を見直し、整理する意識を持てば、画面は確実に洗練されていきます。

線をただ増やすのではなく、整理して選び抜く。これが中級者からさらにもう一段階進むための大切な一歩といえるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

まずは、原因を適切に把握することから、整理の意識を持った描写へと進めていきましょう。