こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

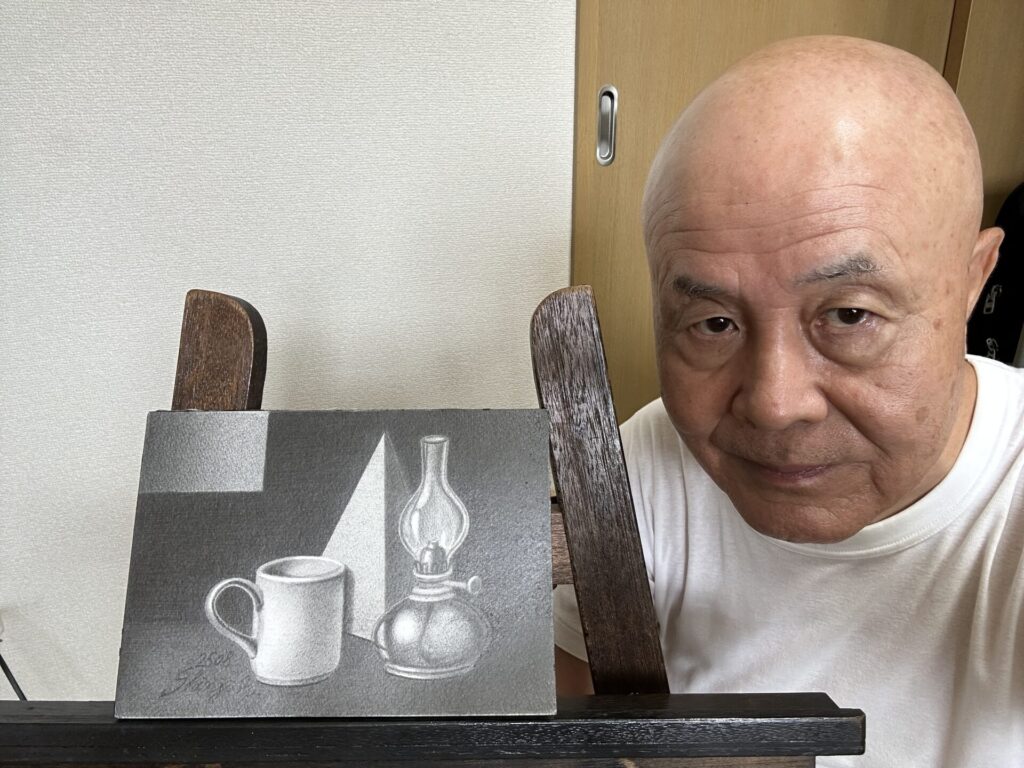

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において「白」は単なる余白ではなく、主題(主役や準主役、以下主題)及び画面全体の調和を生み出す重要な要素です。

しかし、白を白らしく見せたり、光っているような印象を生み出すためには、周囲のトーンの設計が不可欠です。濃淡の配置や光源のコントロールにより、輝きや質感も大きく変化します。

この記事では、鉛筆画中級者の人が意識すべきトーン設計の基本と、白を最大限に引き立てて、光っているような状況にまで表現できる具体的な方法を解説しましょう。

背景処理や、周囲の陰影バランスに悩む人にとって、表現力を一段上げる実践的なヒントとなるはずです。^^

それでは、早速どうぞ!

白を引き立てるトーン設計の基本

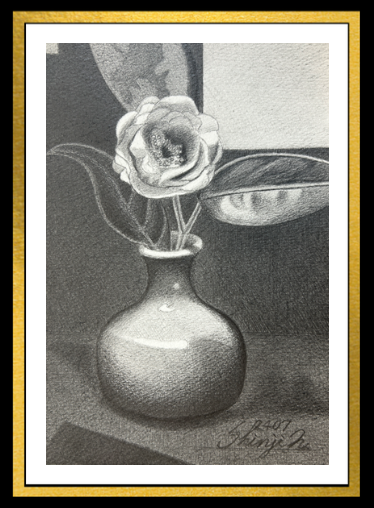

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、白を魅力的に見せるためには、単にスケッチブックや紙の色を残すだけでは充分ではありません。

周囲のトーンをどのように配置するかによって、白は輝きを増したり、逆に埋もれてしまったりします。

本章では、白を最大限に引き立てるための、トーン設計の基本を整理しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

白は周囲のトーンで引き立てる

グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

白は、独立した色として存在しているのではなく、周囲の濃淡によってその印象は変化します。

たとえば、暗い背景の中に配置された白は、白というよりも光となって強い輝きを放ち、逆に中間トーンに囲まれると、柔らかく穏やかな白として見えるのです。

つまり、白の印象を操作するためには、隣接するトーンの濃さを意図的に調整することが欠かせません。加えて、モチーフそのものの質感によっても、白の見え方は変化します。

そして、布の白や陶器の白では、必要な周囲の濃度が異なるため、制作対象に応じた設計が求められるのです。

トーンのグラデーション(階調)を整理する

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

白を目立たせるには、画面全体のトーンレンジ(明暗の幅)を整理することが重要です。

無秩序に、濃淡を散りばめるのではなく、白を最も効果的に活かすために暗部、中間部、明部のバランスを計画的に配置します。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、白を単なる余白として残さず「必要な光」として扱う意識を持つことが上達の大きな鍵になるのです。

さらに、トーンを大きな塊として捉える習慣を持つと、細部にこだわりすぎずに白を効果的に構成できるようになれます。

光源の方向を意識する

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

白を自然に見せるためには、光源の方向を統一して描写することも欠かせません。

光が、どこから当たっているかを明確にできれば、白は単に明るいだけでなく「光が当たっている面」として立体感を持つのです。

鉛筆画中級者の人は、光源を意識して白の位置を調整することで、画面全体のまとまりを高めることができます。

さらに、光源を複数設定すると白が分散し印象が弱くなるため、まずは一つの光源を明確に定めることが効果的です。

背景処理で白を支える

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

白を活かすには、背景の処理が大きな役割を果たします。背景を濃く描き込むと白が強調され、逆に背景を淡く仕上げると柔らかな印象になります。重要なのは、描く対象の性質や意図に合わせて背景の濃度を調整することです。

たとえば、硬質なガラス器の白を表現する場合には背景を濃くし、柔らかな布の白を描く際には背景を控えめにするなど、制作対象に応じた工夫が必要となります。

このような背景の濃淡の調整によって、白が単なる空白ではなく作品全体を支える存在に変化するのです。

白を効果的に表現するためには、周囲のトーンの設計が欠かせません。周囲の濃淡との関係、全体の階調整理、光源の意識、背景処理といった要素を組み合わせることで、白は単なる余白から「作品を支える輝き」へと変化します。

白を際立たせる濃淡バランスの作り方

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

白を最大限に活かすには、周囲の濃淡バランスをどのように整えるかが重要です。

同じ白でも、隣に置かれるトーンの濃さによって、印象は大きく変化します。

本章では、鉛筆画中級者の人が意識すべき、濃淡の配置とバランスの整え方を解説しましょう。

白を基準に暗部を設計する

濃淡を考えるときには、まずは白を基準として全体のトーンを組み立てることが効果的なので、白を輝かせたい位置を決めたうえで、そこに対比させる暗部を意図的に配置します。

とくに、暗部は白を引き立てる役割を担うため、適切な位置と強さを持たせる必要があるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この暗部のコントロールが画面全体の完成度を左右する大きなポイントになります。

この白を引き立てる、制作画面の全体的な設計によっては、次の作品のように、白が「光」となって、作品の求心性を高めることさえできます。^^

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

中間トーンで繋ぐ役割を意識する

暗部と白を直接隣接させると、白は強調できますが、硬さや違和感が生まれることもあります。

そこで、中間トーンをうまく配置し、白から暗部へと滑らかに観てくださる人の視線を誘導する構成を心がけることが重要です。

中間トーンは、画面全体の調和を生み出しながら、白の印象を自然に際立たせる潤滑油の役割を果たします。

この考え方を取り入れると、全体のバランスが安定し、白がより自然に画面に溶け込むのです。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

部分ごとのコントラストを調整する

白を強調するためには、画面全体のコントラスト(明暗差)だけでなく、部分的な濃淡差の調整も大切です。

たとえば、主題となるモチーフの近くに強い暗部を置き、そこから離れるにつれてトーンを弱めることで、自然と視線が白へ集中します。

こうした局所的なコントラスト操作は、作品にリズムや奥行きを与える効果も持ち、白をより印象的に見せる助けとなるのです。

また、白を「光」として扱う作品では、その「光」の反射を作品のメインタイトルとして扱うこともできます。次の作品を参照してください。^^

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

白を活かすトーンの塗り方の工夫

鉛筆の濃淡を作り込む過程で、白を意図せず汚してしまうことがあります。鉛筆画中級者の人にとっては、白を残す意識と同時に、不要な線やトーンが入り込まないようにする工夫も必要です。

塗り込みを進める際には、白を残す範囲を事前に設計しておき、段階的に濃度を積み重ねるときも白が失われないよう意識を持ち続けることが重要になります。

この慎重な姿勢が、仕上がりにおける白の質を大きく左右します。白を際立たせるには、周囲の濃淡バランスをいかに整えるかが核心となるのです。次の作品も参照してください。

しかし、この白の部分については最終的な仕上げの段階で、「練り消しゴム」で、丹念に拭き取ることで調整できますので、それほど神経質の考える必要なないでしょう。

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

白を基準に暗部を設計し、中間トーンで全体を繋ぎ、部分的なコントラストを活かしながら、白を汚さない配慮を続けることで、白は自然で力強い輝きを放ちます。

鉛筆画中級者の人は、こうしたバランス感覚を養うことで、作品の完成度を一段階高めることができるでしょう。

光と影で白を引き立てる設計法とは

第2回個展出品作品 花車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

白を美しく見せるためには、単に濃淡の配置だけでなく、光と影の設計が欠かせません。

光の当たり方や影の落ち方によって、白は立体感を持ち、画面に存在感を増します。

本章では、鉛筆画中級者の人が取り入れるべき、光と影を用いた白の演出方法を整理しましょう。

光源を一貫させる重要性

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

光と影を設計する際に、最も重要なのは光源を一貫させることです。光の方向が作品全体で統一されていれば、白は自然な輝きを帯び、説得力を持ちます。

逆に、光源の扱いが曖昧な場合には、白は立体感を失い、ただのスケッチブックや紙の余白に見えてしまうのです。

鉛筆画中級者の人は、光源を常に意識して、白が「光を受けている面」として成立するように描写を進めることが求められます。

白の位置を光の焦点にする

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

白を際立たせたい場合には、その部分を光の焦点に設定すると効果的です。

たとえば、物体の一部を最も強い光の当たる位置として白を扱えば、自然に視線が集まり、白が主題として浮かび上がります。

このとき、周囲の影や半影を丁寧に調整することで、白がより鮮やかに映えるのです。焦点を意識した白の配置は、画面全体の構図を引き締める役割も担います。

影で白を際立たせる

光だけでなく、影も白を引き立てる大切な要素です。強い影を白の隣に置けば、そのコントラストによって白は一層鮮明になるのです。

とくに、背景に濃い影を落としたときに、近景の白が浮き上がる効果は大きく、立体感や空間の深さを感じさせます。

鉛筆画中級者の人は、白をただ残すのではなく、影と組み合わせることでその魅力を最大化できるのです。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

半影で柔らかな印象を作る

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

強い影と白の対比は、力強さを生みますが、場合によっては硬さや不自然さを感じさせることもあります。そのようなときには、半影を利用して白の印象を和らげると効果的です。

白から影へと滑らかに移行するグラデーション(階調)を作ることで、自然な立体感が生まれ、柔らかい印象を伴った白が描けます。

この半影の操作は、作品に繊細さを加える上で欠かせません。

光と影の設計によって、白はただの余白から「光を受けた輝き」へと変化します。光源を一貫させ、焦点を意識し、影や半影を効果的に使うことで、白は立体感を持ち画面全体を引き締めます。

鉛筆画中級者の人は、光と影を意図的に設計することで、白を自在に操り、表現の幅を大きく広げることができるでしょう。

背景及び周囲の処理で白を支える方法

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

白を効果的に見せるためには、制作対象そのものだけでなく、その周囲や背景の処理が大きな役割を果たします。

背景をどのように描くかで、白の印象は劇的に変化し、場合によっては主題を引き立てる決定的な要素となるのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が意識すべき背景処理の工夫について解説します。

背景を濃くして白を際立たせる

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

背景を濃く描き込むことで、近景にある白は強調され、鮮明な印象を持つことができるのです。

たとえば、白い花びらを表現する場合には、背後を暗く仕上げることで花びらが画面から浮かび上がるように見えます。この方法は視線を自然に白へ導き、主題の存在感を強めます。

ただし、背景を濃くしすぎると画面全体が重くなるため、白を目立たせたい部分とのバランスを慎重に見極めることが重要です。

背景を淡くして柔らかい白を演出する

反対に、背景を淡く仕上げることで、白は柔らかい印象を持てるのです。

布や肌のように繊細さを求められるモチーフでは、背景を控えめに描くことで白が自然に馴染み、優しい雰囲気を醸し出します。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 潮騒 2006 F100 鉛筆画 中山眞治

この場合には、白を前面に押し出すのではなく、全体に調和させる意図で使うと効果的です。

鉛筆画中級者の人は、制作対象の性質に応じて背景の濃さを調整することが求められます。

周囲のモチーフとの関係を考える

第2回個展出品作品 誕生2000-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

白を強調する際には、背景だけでなく周囲に配置するモチーフとの関係性も重要です。たとえば、白い器の隣に暗い果物を置けば器の白を際立てられますが、淡いモチーフを並べると白は穏やかに溶け込みます。

周囲のモチーフとの濃淡差をコントロールすることで、白の見せ方を自在に変えることができるのです。

ここで意識すべきは、白を孤立させず、周囲と調和させながらも主題として浮かび上がらせる工夫です。

背景の描き込み度合いを調整する

背景の描き込み量も、白の印象に大きく影響します。細かく描き込んだ背景の中では白が際立ち、逆にシンプルな背景では白が落ち着いた存在感を持ちます。

鉛筆画中級者の人にとっては、どこまで背景を描き込むかの判断が大切であり、主題モチーフとの関係を意識しながら適度な情報量を調整することが必要です。

描き込みすぎて、主題を邪魔しないようにする点も忘れてはいけません。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

白を効果的に支えるためには、背景と周囲の処理が不可欠です。背景を濃くすることで白を強調し、淡くすることで柔らかさを出し、さらに周囲のモチーフや描き込み度を調整することで、白の印象は自在に変化するのです。

鉛筆画中級者の人は、この背景設計を工夫することで、白を単なる余白ではなく作品全体を引き立てる、重要な要素として活かせるようになれるでしょう。

白を生かすための実践的なトーンコントロール

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

白を最大限に活かすためには、理論だけでなく、実際の描写でどのようにトーンを操作するかが重要です。

トーンコントロールは、画面全体を整理する力であり、白を自然に見せる鍵となります。

本章では、鉛筆画中級者の人がすぐに取り入れられる、具体的なトーン調整の方法を紹介しましょう。

白を残す範囲を先に設計する

白を綺麗に見せるためには、描き進めながら残すのではなく、最初に残す範囲を設計することが有効です。

あらかじめ、「ここは白を強調する」と決めておけば、不要な線や濃淡が入り込むのを防ぐことができます。

この意識を持つことで、白は計画的に画面に配置され、主題としての役割を果たせるのです。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

濃淡の幅を意識的に広げる

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

白を際立たせたい場面では、全体の濃淡幅を大きく使うと効果的です。濃い暗部と白の差を明確にすることで、白が鮮やかに映えます。

ただし、全体を均一に強いコントラストにしてしまうと、白の存在感が薄れるため、強調したい部分と控えたい部分を明確に分けて、設計することが求められるのです。

鉛筆画中級者の人は、濃淡の幅を自在に操ることで、白をより豊かに表現できます。

重ね塗りで階調を丁寧に作る

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

白を自然に見せるには、周囲のトーンを一度で仕上げるのではなく、重ね塗りで階調を段階的に作ることが欠かせません。

急激な濃淡の変化は、白を不自然に見せる原因となるため、少しずつ濃度を積み重ねながら白への移行を滑らかに整えることが大切です。

この丁寧な積み重ねが、結果的に白を最も美しく見せる土台となります。

この制作にあたっては、淡いトーンを縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)の繰り返しによって、様子を見ながら「気長」に取り組んでいくことがオススメです。楽しむくらいの気持ちで取り組むとうまくいきますよ。^^

練り消しゴムを使った調整で白を磨く

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階で練り消しゴムを活用し、白を丹念に拭き取るように調整する方法も有効です。

意図的に光を強調したい部分や、少し曇ってしまった白を整える際に有効であり、白を輝かせる最終的な仕上げの手段となります。

ただし、多用すると人工的な印象を与えるため、あくまで必要な箇所に限定して使うことが望ましいです。白を活かすためには、実践的なトーンコントロールが欠かせません。

白を残す範囲を計画的に設計し、濃淡の幅を効果的に使い、重ね塗りで自然な階調を作り、必要に応じて練り消しゴムで白を磨き出す。この一連の流れを習慣化することで、白は画面において力強くも繊細に輝きます。

鉛筆画中級者の人は、これらの方法を実際の制作で繰り返し実践することで、白を操る確かな技術を身につけることができるでしょう。

練習課題(3つ)

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

白を際立たせる暗い背景の実験

白い布や紙片をモチーフに選び、背後に濃いトーンを描き込んで対比を作ります。

背景を部分的に濃くすることで、白の輝きがどの程度強調されるかを確認しましょう。

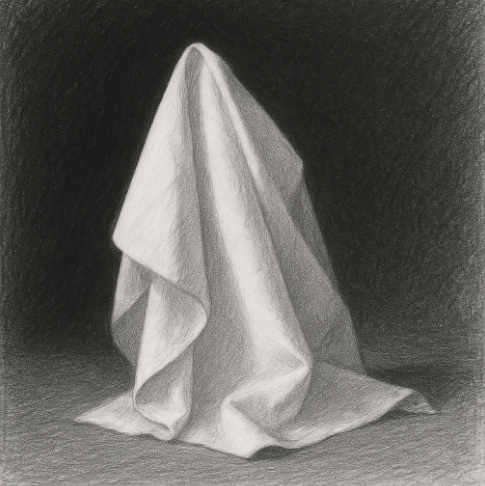

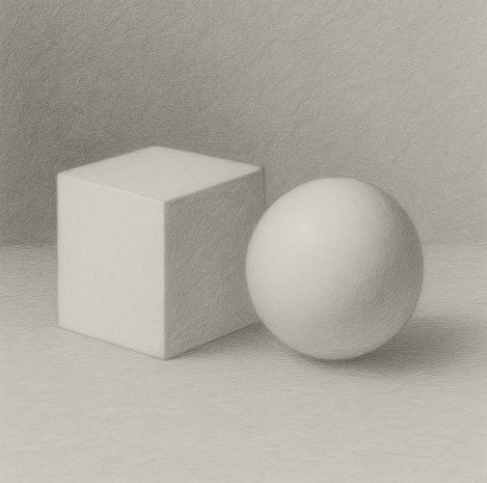

参考画像です

中間トーンで白を柔らかく見せる練習

白い器や果物を描き、周囲を中間トーンで囲むように配置します。

暗部を避け、中間トーンとの対比で白が穏やかに馴染む印象を体験しましょう。

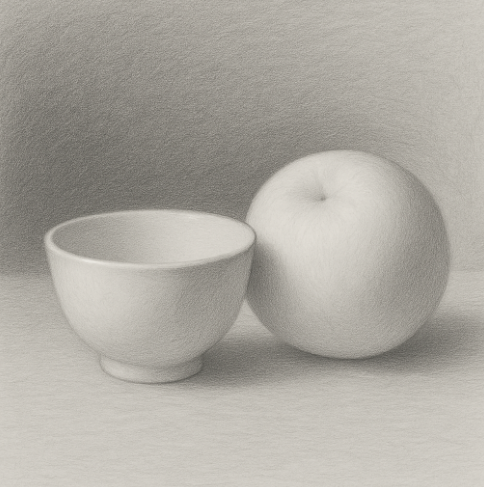

参考画像です

光源を設定した白の演出練習

白い立方体や球体をモチーフに選び、光源を一方向から設定します。

光の当たる面を白として残し、反対側に影や半影を設けることで、白が立体的に見えるかを確認しましょう。

参考画像です

まとめ

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

白を最大限に引き立てるためには、単にスケッチブックや紙の余白を残すということではなく、周囲のトーンの設計を意識して画面を構築することが欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって、白を自在に操れるようになることは、作品の完成度を一段と高めるための大きなステップになるのです。

この記事でご紹介しました内容を振り返り、白を輝かせるための要点を整理します。

- 白は、周囲のトーンによって印象が決まるため、暗部や中間トーンとの対比を意図的に設計する必要がある。

- 全体のトーンレンジ(明暗の幅)を整理して、暗部・中間部・明部のバランスを計画的に配置することで、白は余白ではなく「光」としても存在感を放つことができる。

- 光源を統一し、白を光の焦点として扱うことで、自然な立体感と説得力を与えることができる。

- 背景処理は、白を支える重要な要素であり、濃く描き込めば強調できて、淡く仕上げれば柔らかさが引き立つ。制作対象や、意図に応じた調整が求められる。

- 白を残す範囲は最初に設計し、不要な線や濃淡が入り込まないように、計画的に進めることが大切である。

- 濃淡の幅を広く使いながらも、強調したい部分と控えたい部分を明確に分けることで、白が画面の主題として輝く。

- 重ね塗りで、自然なグラデーション(階調)を丁寧に積み上げることが、白を美しく見せるための基盤となる。

- 練り消しゴムを部分的に使って、白を磨き出すことで、光のアクセントを加え、仕上げ段階で白をさらに整えることができる。

これらを意識的に組み合わせることで、白は単なるスケッチブックや紙の余白から「作品を支える光」へと変化します。鉛筆画中級者の人にとって、白を扱う力は画面全体の完成度や表現力に直結する技術です。

練習課題を通して、背景や周囲のトーンの違い、光と影の配置の工夫を体験的に学ぶことで、より確かな理解と応用力を身につけることができるでしょう。

最終的には、白を単に白だけではなくて、「光」として扱うことも含めて、自由に操れるようになることで、観てくださる人の視線を自然に誘導し、作品全体に強い印象を与える表現が可能となるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-150x150.png)

F10-1996☆-485x673.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

鉛筆画中級者の人は、このトーン設計の基本を押さえることで、一層完成度の高い作品を描けるようになるでしょう。