こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、風景全体を描こうとすると、主題がぼやけてしまうという経験はありませんか?

鉛筆画中級者の人にとって、「どこを描くか」の判断は、表現の深みを左右する重要なステップです。

この記事では、風景の一部を切り取り、主題を引き立てるための構図選びと、描き方の工夫を具体的に解説します。

構図に迷いがちな人や、作品にまとまりが出ないと感じている人にとって、構成センスを磨く実践的なヒントが満載です。視点の変え方から省略の技法まで、今日から使える内容をお届けしましょう。

それでは、早速どうぞ!

視点を絞ることで主題が際立つ構図の基本

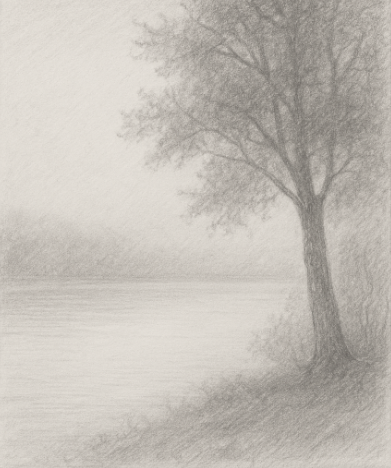

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

風景を描くときに全体を網羅しようとすると、主題(主役や準主役、以下主題)が埋もれてしまうことがあります。

鉛筆画中級者の人にとって重要なのは、あえて「一部だけ」を切り取る視点です。構成を限定することで、主題を明確にし、作品全体に緊張感や物語性を与えることができます。

まずは、その考え方と構図の選び方の基本を押さえておきましょう。

本章では、風景の切り取り方について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

風景画は自然の中のわずかな断片である認識が必要な理由

風景画を描く際には、風景は自然の中のわずかな断片である認識が必要です。

この認識に基づいて、作品が外側へ続いていると思える、イメージの工夫をすることが重要になります。つまり、感覚としては次の画像のような感じです。

もっと言うと、画面の4隅には、「制作画面の外の風景へと広がりを意識できる描き方」が重要」ということです。

この場合には、現実の風景にはない脇役や小物なども有効活用して、その表現の工夫をしましょう。例えば次の作品を参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-5-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅰ 鉛筆画 中山眞治

画面右上の角は「抜け(※)」を使う、画面左上の角では樹木を倒して広がりを見せる、画面左下の角は、木の根の方向で続きを暗示する、画面右下にはドングリを置いて、画面左上の角から続く対角線の方向を使うことで実現させています。

そして、この作品では、画面一番手前には「地面を割って出たばかりの植物の芽」「そして中央付近の黄金分割の位置に主役を据える。また、その先の「抜け」の中に、「双葉を広げる植物の芽」を配置しているのです。

同じモチーフの、徐々に成長する動きで「リズム」を作り、地平線はやや左へ傾けて動きを出し、主役の背後には、「生と死」の対比も行って、全体を構成しています。こんな風にも描けます。^^

この4隅の工夫では、「あなたの都合の良いように」、使いやすい脇役や小物を配置しましょう。これらの手法を「デフォルメ」と呼びますが、削除・修整・拡大・縮小・つけたし・変形など何でもありです。

現実には、4隅も揃った風景などないのですから、どんどんあなたの創意を具体化させましょう。また、次の作品でも、「私の都合の良いデフォルメ」を使って完成させています。このランプの炎の位置は、黄金分割線の交点としました。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

尚、本当はもっと細い・小さい・太い・大きいモチーフであっても、構図に合わせて都合よく描けばよいのです。安心して自在に変化させましょう。

要は、構図上の主要な位置なども、すべてデフォルメで構成できるということです。どうです?楽になったのではありませんか?^^

構図や4隅の活用については、この記事の最終部分に関連記事をそれぞれ掲載していますので、関心のある人は参照してください。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

一点集中の構成がもたらす視覚効果

風景の中から一か所に焦点を当てて描くと、観てくださる人の視線を自然に誘導できます。

たとえば、林の中の一本の木、湖畔の一角に置かれたベンチ、曲がり角にある小屋など、主役を明確に据えることで、観てくださる人の印象に強く残る作品になるのです。

とくに、鉛筆画では明暗のコントラスト(明暗差)と線の抑揚によって、シンプルな構図でも充分に存在感を生み出すことが可能となります。

次の作品では、観てくださる人の視線を、「観た瞬間」に画面のカーブして少し坂を上がり切った部分へ導いています。この作品で重要なことは、手前の植栽を細密に描いていません。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

その理由は、坂を上り切った部分を強調するためには、それ以外の部分には「何となくわかる」程度に描き、ストレートに意図している部分へ視線を導くためです。

あなたが、どの風景を描くにしても、一番強調したい、あるいは、一番感動を伝えたい部分以外には、簡略・省略して描くことが重要だということになります。

3分割構図を活用して主題を配置する

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人から、中級者の人への成長段階で役立つのが、画面を縦横3分割して主題を交点に置く方法です。

このルールを活用することで、主題が中心に偏りすぎず、自然なバランスの中で浮き立ちます。

とくに、風景の中で一部だけを描くときには、視線の動きと安定感を両立できる構図として重宝します。構図の起点が定まることで、周囲の描写にも意図が宿るのです。

3分割構図の交点(EFIJ)などに、主題の中心を据えることで、画面上にまとまりや動きが出せます。また、⑦を地平線にすれば大地の広がりを、また、⑧に据えると空間の広がりを表現できます。

-220609-11.png)

背景との対比で主題の印象を強める

主題だけでなく、周囲の空間や背景の処理もまた構図における大切な要素です。

背景を描き込みすぎず、あえてぼかしたり省略したりすることで、主題の存在が引き立ちます。次の作品も参照してください。

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の持つ柔らかなグラデーション(階調)を活かし、空気感を含んだ背景とすることで、主題とのコントラスト(明暗差)が生まれ、画面全体に奥行きと静けさが加わります。

一部を切り取る構図は「省く勇気」が鍵

風景全体に目を奪われると、つい多くの情報を詰め込みがちですが、構成力を高めるには「何を描かないか」の判断が重要となります。

主題に直接関係のない要素は思い切って削ることで、視覚的な焦点が絞られます。これは単なる省略ではなく、構図全体の設計としての選択です。

描かないことが、描くこと以上に説得力を持つ場合もあります。また、次の作品では、道路の突き当り部分を√2分割(※)の位置に設定しています。構図はこんな風にも使うことができます。^^

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

※ √2分割とは、画面縦や横の寸法に対して、÷1.414で得られた寸法で分割するということです。

空間と余白の使い方で印象に差をつける

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

風景の一部だけを描く構図では、「描かない空間」こそが構成力の真価を問われる場面です。

鉛筆画中級者の人が構図を洗練させるためには、余白の意味を理解し、視線の動きや画面の呼吸を意識した設計が欠かせません。

ここでは、空間と余白の役割と活用法について解説します。

描かないことで主題が際立つ仕組み

すべてを描こうとすると画面が窮屈になり、主題が埋もれてしまいます。

そこで効果的なのが、あえて「描かない部分=余白」を活用する構成です。主題の周囲に空間を残すことで、観てくださる人の視線は自然と中心に誘導されます。次の作品も参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画は、明暗の表現力が強いため、空白との対比によって主題の存在感が際立ちます。

本章では、描かない空間の活かし方について解説しましょう。

空間を「構図の一部」として設計する

余白は単なる「空いているスペース」ではなく、構図の中で意味を持たせる要素です。

たとえば、画面の左側を広く空けて右側にモチーフを配置すると、観てくださる人の視線は自然と流れを感じ取ります。

また、空間を大胆に取ることで、画面に呼吸感や静けさが加わり、情緒的な印象を与えることができます。次の作品も参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

密と疎のバランスを取る

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

あえて空けた疎の部分と、密に描いた部分とのバランスは、構成の緩急を生むために非常に重要です。

鉛筆の濃淡を使い分けながら、密度にリズムを持たせることで、画面の中に自然な動きが生まれます。

密度の高い描写ばかりでは、視線がさまよってしまいがちですが、余白があることで主題に戻る視覚の軌道ができるのです。

空間の形状が画面の印象を左右する

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白の「形」にも注目してみましょう。3角形、曲線、ジグザグ、放射線状など、空白の形によって構図全体のリズムも変わります。

無意識にできた空間ではなく、意図を持って設計された空間があることで、構図に品格と完成度が加わるのです。

鉛筆画中級者の人は、この空間設計まで意識すると構図の格が一段上がるでしょう。

空間と余白は、単に「何も描いていない部分」ではなく、主題を引き立て、構図の動きを支える大切な構成要素となります。

鉛筆画中級者の人が、風景の一部を切り取る際には、描写と余白の関係性を意識して、画面全体に意味を持たせることが重要です。

モチーフ選びとカットの視点を鍛える

入り江の夜明け 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

風景の一部だけを切り取る構図で、主題を引き立てるためには、「何を描くか」だけでなく、「どこで切るか」も重要な判断基準です。

鉛筆画中級者の人が、構成力を高めるには、描くモチーフの選定眼と、それをフレームに収める視点を鍛える必要があります。

本章では、主題にふさわしいモチーフ選びと、トリミング(切り取り)の工夫について解説しましょう。

物語性を持つモチーフを選ぶ

構図の中に、「物語」が感じられるモチーフを選ぶと、観てくださる人の印象に残る作品になります。

たとえば、梢を渡る風、枯れかけた木、風に揺れる暖簾、河や湖の水面の波紋など、風景の中で目立たない存在にこそドラマが潜んでいるのです。

形や配置だけでなく、経年や光の当たり方といった要素を総合的に見て、情緒を持った部分を見逃さない感性が求められます。次の作品も参照してください。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

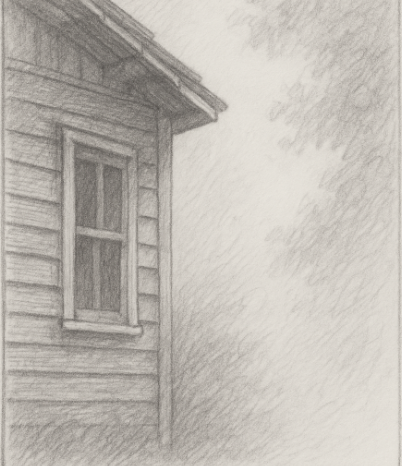

全体を見せない「不完全な魅力」

主題の一部だけを描くことで、逆に全体像を想像させる構図が生まれます。

家屋の窓だけ、橋の欄干の一部、道路の端に落ちた影など、断片的な描写により、観てくださる人の想像力を刺激することができるのです。

これは「描かないことで伝える」という鉛筆画中級者の成熟した表現法であり、構成に深みを与えるカット技術でもあります。次の作品も参照してください。

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

カットの角度と構成軸の意識

風景を切り取るときには、垂直・水平だけでなく、斜めのカットを活用することで、動きや視線の流れを作ることができます。

構図の軸を意識してモチーフを配置すると、画面に緊張感が生まれるのです。

また、3分割構図や対角構図などの基本原理を応用すれば、主題の位置が定まりやすく、画面に安定感を持たせることが可能となります。次の作品も参照してください。

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景との関係性を考慮する

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフ単体ではなく、その背景との相互作用まで含めて考えることが、鉛筆画中級者の人の構図力を育てます。

たとえば、木の幹の前に落ちた影や、壁の凹凸によってできた光のグラデーション(階調)など、主題と背景が一体化するように構成することで、視覚的な深みと統一感が得られるのです。

切り取る位置を変えるだけで、背景とのバランスも劇的に変化します。モチーフ選びとカットの視点は、構図の骨格を決める根幹となります。

鉛筆画中級者の人は、「主題を描く」という視点から一歩進み、「主題をどう配置するか」「何を見せないか」という視野を持つことで、構成力を飛躍的に高めることができるでしょう。

グラデーション(階調)とコントラスト(明暗差)で空間を再構築する技法

道 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

風景の一部だけを切り取る構図では、主題の配置だけでなく、その空間に「奥行き」や「広がり」を与えるための描写技術も重要になります。

鉛筆画中級者の人が、次のステージへ進むためには、単なる濃淡表現を超えた「階調設計」としての明暗操作が求められるのです。

本章では、空間を再構築するための階調活用法を解説します。

主題と背景に明確なトーンの差をつける

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

描かれたすべての対象に、同じ濃さを使ってしまうと、主題と背景が同化し、視覚的な焦点がぼやけてしまいます。

そこで、主題はやや濃いめに、背景は中間〜淡いトーンで描くことで、自然と視線が主題に集まる構成が生まれるのです。

これは「視線誘導の明暗設計」とも言え、画面全体の印象に安定感を与える効果があります。

中間トーンで空気の層を作る

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の魅力の一つは、中間トーンの豊かなグラデーション(階調)にあります。

風景の一部を描く際には、この中間トーンを重ねることで、対象と背景の間に空気の層を感じさせることができるのです。

とくに、建物の陰影や、木々の重なりなどにおいて、中間階調の細やかな積み重ねは空間の深さを演出するうえで不可欠と言えます。

階調の変化で距離感を演出する

遠近感を表現するためには、遠くの要素ほど淡く、近くの要素ほど濃く描くという階調のグラデーションが基本です。

この手法を応用すれば、画面内の奥行きが一層明確になります。

また、同じ濃さの線でも、線の太さや圧力を変えることで、柔らかさや硬さが生まれ、質感の表現と空間感が同時に伝わります。次の作品も参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

光源の方向を意識して構図に統一感を出す

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

明暗を描く際には、光源がどこから来ているのかを明確に確認することが重要です。

ひとつの作品内で、複数の方向から光が差しているように描いてしまうと、空間が崩れてしまいます。

風景の一部を描く場合でも、影の位置・角度・長さ・濃さ・面積や、ハイライトの入れ方が統一されていれば、構図全体が引き締まり、リアリティー(現実性)が増すのです。

グラデーションとコントラストの活用は、構図を機能させるための基盤となる技術です。鉛筆画中級者の人にとって、単なる描き込み以上に、明暗を通じた空間演出が求められます。

視線の流れ、空気感、距離感といった要素を意識しながら階調を設計することで、風景の一部だけを描いた構図にも深みと存在感を与えることができるでしょう。

描かない部分との対話が構図を育てる

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

風景の一部を切り取る鉛筆画では、「描くこと」だけでなく「描かないこと」にも強い意識が必要です。

鉛筆画中級者の人が、構図力を高めるにはモチーフの選択だけでなく、描写しない領域とどう向き合うかという感性を育てる必要があります。

本章では、描かない部分を構図の中でどう活かすか、その考え方と実践について掘り下げていきましょう。

省略は意図を伴う選択である

旅立ちの詩Ⅰ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

ただ単に手を抜くのではなく、「描かない」という行為に意図があるかどうかが、構成のセンスの分かれ目になります。

たとえば、背後にある建物をぼかして省略し、その手前にある木や看板に集中することで、視覚の焦点が明確になるのです。

描く範囲と省略する範囲を明確に区別し、その目的を自覚していることが、構図の完成度を高める条件となります。

あえて余白を設けて作品に呼吸を与える

あのね…。 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

空白や余白は、構図の一部として機能する重要な要素です。とくに、静かな風景や穏やかな場面を描くときには、余白がその空気感を支えます。

たとえば、画面の右側に余白を大きく取り、左側に主題を寄せることで、空間が広がり、視線にゆとりが生まれるのです。

これは、風景を切り取る構図の中でも、高度なバランス感覚が求められる技法となります。

描かないことで、観てくださる人から想像を引き出す

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

一部を描かずに残すことで、観てくださる人がその続きを想像する余地が生まれます。

たとえば、小道の先をあえて描かず、途切れた描写にすることで、その先に何があるのかという物語性が加わるのです。

このように、描かない部分が想像力の余白として機能することで、作品の表現力が豊かになります。鉛筆画中級者の人であればこの心理的演出も構成に加えるべき視点といえます。

描かないことと、描き切ることのバランス

境内にて 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

描かない部分が効果を発揮するには、それに対比する「描き切った部分」が必要です。

すべてを曖昧にしてしまうと、焦点が失われてしまいます。主題となる部分をしっかり描写し、周囲を柔らかく省略することで、画面に緊張と緩和のリズムが生まれます。

このバランス感覚が身につけば、構図全体に品格と深みが加わるでしょう。

描かないことは、構図の自由度と奥行きを生む重要な技術です。鉛筆画中級者の人は、描写と省略の境界を明確に意識し、それぞれに意味を持たせることで、より洗練された構成センスを獲得できます。

構図は線で囲むことだけではなく、「描かない空間」を含めて初めて完成するものだと認識することが、次なる表現への一歩になるでしょう。

練習課題例(3つ)

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

主題を3分割構図で引き立てる風景スケッチ

近所の公園や道端で、視覚的に印象的な一点(ベンチ、樹木、柵など)を見つけ、3分割構図の交点に配置してスケッチしてください。

空間や余白のバランスに注意しながら、主題が浮かび上がるよう明暗を調整しましょう。

-220609-11.png)

参考画像です

不完全な形をあえて選んで構図を組む練習

建物や樹木などの一部を切り取る構図で、全体を見せずに断片だけを描いてください。

残りの余白には描かない「間」を意識し、観てくださる人の想像を促す工夫を構成に取り入れます。

参考画像です

描かない空間で空気感を演出するスケッチ

静かな湖や野原などを題材に、主題以外の空間を極力描かずに余白として活かし、空気感や静けさを強調した構図を作成します。

明暗や線の密度の差で、空間のリズムを感じさせることを目指しましょう。

参考画像です

まとめ

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

風景のすべてを描くのではなく、一部だけを切り取って主題を引き立てる構図は、鉛筆画中級者の人にとって表現力を磨く格好のテーマです。

この記事では、視点の選び方から描かない空間の活かし方まで、構成力を高めるための5つの視点を丁寧に解説しました。

以下に要点を整理します。

- 主題を際立たせるには、視点を限定し、描く範囲を意図的に選ぶ構図設計が必要。

- 空間と余白は構図の一部として活用し、視線誘導や画面の呼吸感を整える要素になる。

- モチーフ選びでは、物語性のある部分や不完全な形をあえて選び、カット視点を鍛えることが重要。

- グラデーションやコントラストの設計によって、主題と背景の関係を明確にし、奥行きある空間を演出する。

- 描かないことに意味を持たせ、省略と描写のバランスで作品に深みを生み出す構成が完成度を左右する。

鉛筆画中級者の人にとっては、単に写実的に描くだけでなく、「どこを描くか」「どこをあえて描かないか」といった選択のセンスが、構成の質を決定づけます。

この記事で紹介しました、練習課題を通じて、主題の見せ方に関する実践的な感覚を養っていくことも可能です。

また、3分割構図を基本としつつも、あえて構図を崩すことで緊張感を生み出したり、余白によって静けさを演出したりと、構成には自由度と意図の両立が求められます。

描写の疎と密を意識し、視覚的なリズムを取り入れながら、観てくださる人が「想像できる余地」を残す構図づくりを意識しましょう。

風景の一部だけを描くという行為は、限られた範囲に最大の表現を込める挑戦です。

描かない空間との対話を楽しみながら、自身の視点と構成力を磨いていくことで、鉛筆画の表現はより静かに、しかし力強く響くものとなるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

風景の一部だけを描く構図は、主題を明確にし、作品全体に深みと集中力をもたらします。鉛筆画中級者の人にとって、この視点の取り方は構成センスを飛躍的に伸ばすカギとなるでしょう。