こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、ウサギをただ描くだけではなく、背景と調和させて一つの世界観を表現することは、鉛筆画の奥深さを引き出す大切なステップです。

この記事では、ウサギと背景を一体化させる複合構図の基本から応用までを丁寧に解説します。

動物と風景の配置、視線誘導、空間の奥行きなど、初心者の人でも取り入れやすく、中級者の人の作品にも、深みを加える具体的なコツをご紹介。

あなたの鉛筆デッサンが一段と魅力的になるヒントが満載です。

それでは、早速見ていきましょう!

ウサギと背景の調和を生む構図の基本

鉛筆画で、ウサギと背景を一体化させるには、構図の設計が最初のカギになります。

本章では、主役となるウサギをどこに配置し、背景とのバランスをどう取るかによって、作品の印象が大きく変わりる点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

まず、あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図について研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割法を活用した配置の基本

縦横3分割法は構図の基礎です。

ウサギの体や顔の中心の位置を、縦線・横線の交点に置くことで、自然に視線が集まりやすい配置になります。

また、次の画像の中で、地平線として⑦を使えば大地の広さを、⑧を使えば空の広さを表現することに活用できます。

-220609-4.png)

背景との関係性を意識した配置の調整

背景の樹や、草の流れにウサギの体を沿わせるように配置すると、構図に統一感が生まれます。

背景とモチーフが、一体となるように意識しましょう。

モチーフと背景の比率バランス

ウサギのサイズが、背景に対して大きすぎると圧迫感が出るため、全体の比率を考慮して調整します。

ウサギが、自然に溶け込む比率を探りましょう。

背景とウサギをつなぐ線とトーンの工夫

背景とウサギを、関連性なく描いてしまうと、画面上での分断感が生まれます。

本章では、鉛筆の線やトーンを用いて両者をつなぐことで、自然な一体感が生まれる点について解説します。

背景の線をウサギの形に沿わせる

草むらや木の幹を、ウサギの体の輪郭の方向に沿わせて描くと、自然と背景とモチーフが一体化します。

トーンで共通する空気感を表現

ウサギと、背景の光の方向・濃淡の幅を一致させることで、統一感のあるトーンが生まれ、作品に深みが加わります。

実際の画像を頼りに描く場合には、ウサギやその他のモチーフが入り込む場合には、影の方向はよく観察して統一させましょう。それだけでも、リアリティーが増します。

グラデーションで空間をつなぐ

ウサギの周囲から背景に向かって、グラデーション(階調)をつけることで、滑らかな空間の流れが生まれ、違和感のない一体化が可能になります。

特に、ウサギの周辺には、ウサギを引き立てるために濃い背景にしながら、徐々に遠景へと描き進んでいくにしたがって、淡くしていくことで遠近感をえられます。

逆に、ウサギの周辺を淡く描き、徐々に背景に行くにしたがって濃いトーンを使い、遠景に「抜け」を設けることで、観てくださる人の視線を一気に誘導することもできます。いろいろ試してみましょう。

※ 「抜け」とは、画面上に外部につながる部分があると、観てくださる人の意識が外部につながるイメージによって、「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

線とトーンは、構図を結ぶ橋のような存在です。意識的に連動させることで、ウサギと背景が一つの世界として成立します。

自然な奥行きを演出する遠近法の活用

ウサギを背景と一体化させるためには、空間に奥行きを持たせる必要があります。

本章では、遠近法を効果的に取り入れることで、平面的な構図に深みが加わる点について解説します。

近景・中景・遠景の3段階構成

ウサギを中景に配置し、前景に草花や小石を置き、遠景に林や丘を描くことで、自然な奥行きが表現できます。

線の太さと濃さの調整

手前ほど線を濃く太く、奥に行くほど細く薄く描くと、遠近感が出てウサギの存在感が際立ちます。

空間を分ける重なりと陰影

背景の木がウサギの背後に少し隠れるように配置すると、重なりによって空間の階層が生まれます。陰影も忘れずに調整しましょう。

画面深度の高め方について

画面深度の高め方については、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」することで、圧倒的な効果(遠近感)を高めることができます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

奥行きのある構図は、作品にリアリティーとドラマ性を与えます。ウサギが風景の中で、自然に呼吸しているような印象を与えることが大切です。

視線誘導を活かした物語性のある画面構成

画面全体に物語性が生まれることで、観てくださる人の視線をコントロールできます。

本章では、ウサギの視線や動きを活用し、背景の流れと連動させる構成が効果的である点について解説します。

ウサギの目線を活用した誘導

ウサギの視線が向かう方向に、小道や光を描くことで、観てくださる人の視線を自然に誘導できます。

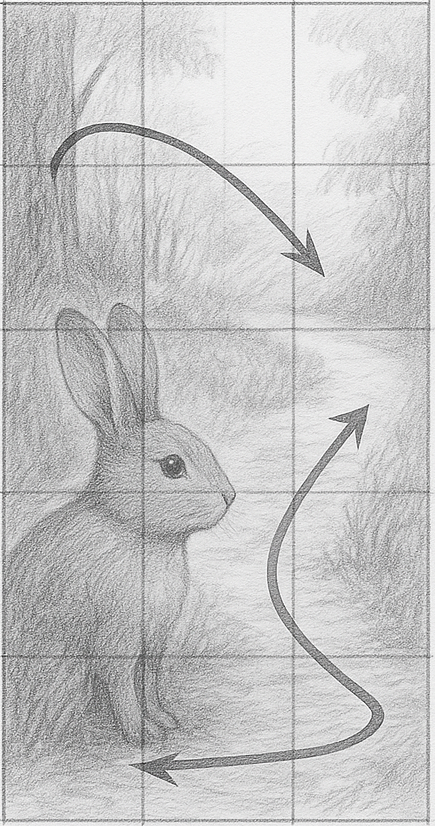

次の作品では、画面奥左側のウサギが画面右後ろのウサギを観る、画面右後ろのウサギは外面中央で手前のウサギを観る、画面中央で手前のウサギは我々鑑賞者を観るという構図です。

兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

複数のウサギを使って、そんな風にも構成できます。

構図の流れを意識した背景の設計

画面左から右、あるいはS字構成など、視線の流れに沿って背景を配置することで、ナチュラルな動きとストーリー性が生まれます。

次の画像では説明が足りていませんが、手前のウサギの後ろへと続く「道」をS字型に描くことで、構成できます。

フォーカスポイントのコントロール

画面の中で最も見てほしい部分、たとえばウサギの目や耳を強調するために、周囲をぼかしたり線を整理すると効果的です。

この点では、手前を濃くしっかりと描き、奥に従って筆圧を弱めて薄く描くことによっても、遠近感も強調できる作品に仕上がります。

物語性は、作品に視線誘導を生み出す仕掛けになります。単なる写実ではなく、観てくださる人が物語を感じる構成を意識しましょう。

ウサギと背景を融合させるための仕上げの工夫

完成まじかの段階で、ウサギと背景の境界が不自然にならないよう、最終的な仕上げで両者の融合を確認・調整することが重要です。

本章では、モチーフと背景の融合方法について解説します。

境界部分のぼかしと馴染ませ

輪郭をぼかして、背景と自然につなぐ技法を活用し、エッジの強調と緩和を使い分けます。

背景に繰り返し要素を入れる

ウサギの体に付いた葉や草のパターンを背景にも取り入れることで、視覚的なつながりが強化できます。

トーンの最終調整で統一感を出す

全体の明暗のバランスを整え、ウサギと背景が同じ「空気感」の中にあるように見せるのが最終的なポイントです。

また、ウサギの背景に、濃い色の木立や草陰を持ってくると、ウサギが前面に出てくるように描くこともできます。

仕上げは、構成全体の調和を整える工程です。個々のモチーフではなく、作品全体としての完成度を意識して調整しましょう。

練習課題例(ウサギ+背景の複合構図)

本章では、あなたが実際に手を動かして課題に取り組み、描くことに慣れる点に主眼を置いた練習課題を提案します。

ウサギ+草原の風景

・ウサギを3分割の左線上に配置。

・右後方に広がる草の流れを背景に描く。

・光源は左上からに設定し、影で奥行きを表現。

ウサギ+林の中の小道

・ウサギが小道を見つめる構図(視線誘導)。

・樹々の間から差し込む光をトーンで表現。

・背景の幹と地面の線をウサギの輪郭に沿わせる。

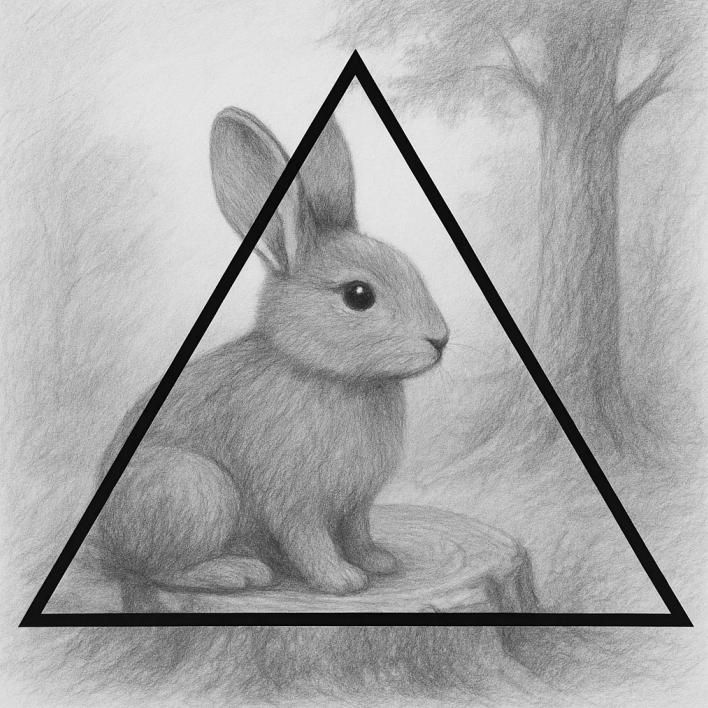

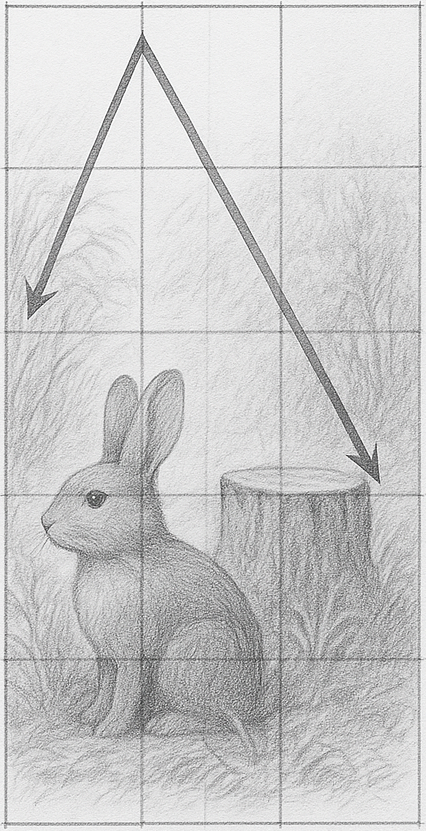

ウサギ+古い木の切り株

・切り株の上に座るウサギを中心に配置。

・背景に広がる苔(こけ)や倒木で空間を構成。

・上下方向のグラデーション(階調)で空気感を演出。

ウサギ+冬の野原と雪景色

・雪面に映るウサギの影で奥行き演出。

・背景はトーンを抑えてウサギを際立たせる。

・静寂感を意識した空間表現。

ウサギ+背景に遠くの山並み

・近景にウサギ、中景に樹、遠景に山で三層構成。

・空気遠近法を用い、山を薄く表現。

・画面左から右への視線誘導ラインを意識。

モチーフの配置の方法は、考えればたくさんあります。あなたなりの構成も、考えてみましょう。

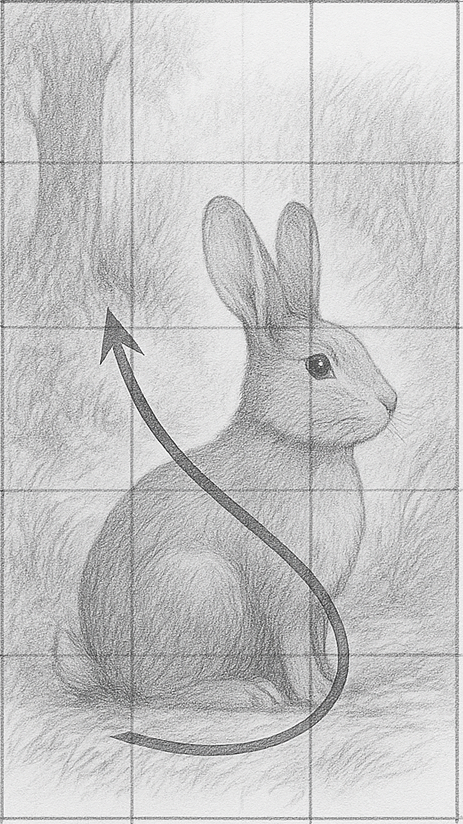

図解構成案(縦横三分割ガイド付き)

本章では、構図や配置について具体的な提案をします。いろいろな構成について理解と学習を深めて、実際の制作を進めていきましょう。

基本ガイドライン

- 横:左右3等分(左線・中央線・右線)

- 縦:上下3等分(上線・中央線・下線)

- 交点:視線が自然に集まる主役配置のポイント

配置案

- ウサギは横3分割の左線上、縦中央付近に配置。

- 背景の構成要素(樹・道・光など)は、右方向に流すように設計。

- 視線誘導は、ウサギの目線→小道→奥の光源へと流れる構図。

構図タイプ

S字構図:草道や小川をS字に流して奥行きを演出。

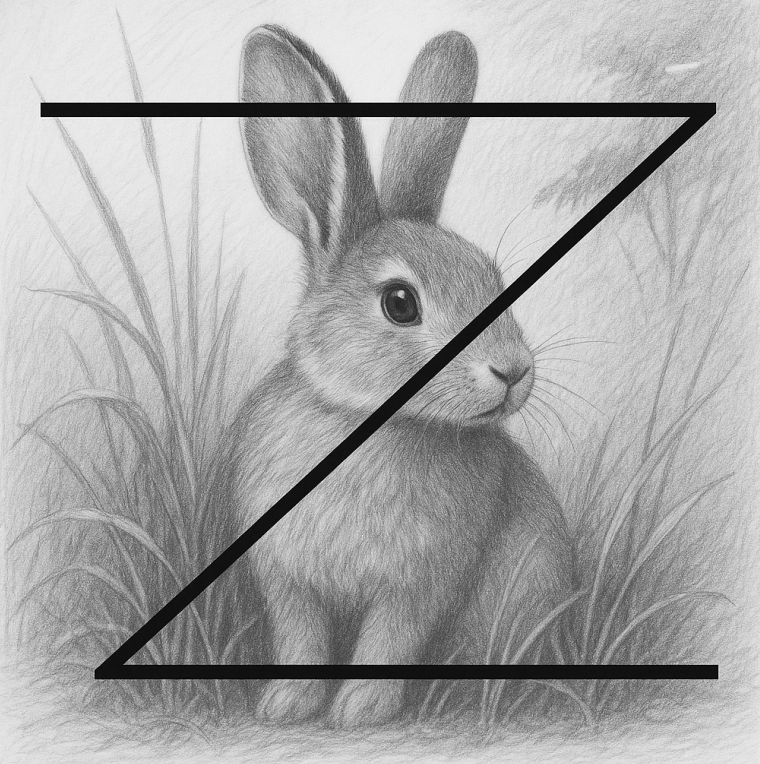

Z字構図:視線がZの字を描くように、ウサギ→背景→戻る動き。

次の画像では、矢印が分かりにくいかもしれませんが、手前のウサギから画面奥に向かって、Z字のような道を構成しても良いです。

3角構図:ウサギ+背景物(切り株や木)で三角形を形成し安定感を出す。

この構成をもとに、実際のデッサンや作品制作を行うことで、視覚的に完成度の高い鉛筆画を制作できます。

鉛筆画の制作では、モチーフと背景をさまざまな角度で検討して、同じモチーフであっても、色々な種類で描くことによって、あなたの表現のバリエーションが生まれます。

まとめ

ウサギを主役にしつつ、背景と一体化させる複合構図は、鉛筆画に深みと物語性を与える重要な表現方法です。

構図の基本から仕上げまで、各ステップで意識すべきポイントを押さえることで、初心者の人でも完成度の高い作品を描くことが可能になります。

以下に、この記事の主要な内容を箇条書きにしてまとめます。

- ウサギの配置には3分割構図を活用し、背景との関係性を考慮する。

- 背景の線やトーンを、ウサギの輪郭に沿わせて自然な一体感を生む。

- 遠近法や階層的配置で、空間に奥行きを持たせることで、平面性を解消する。

- 視線誘導を意識し、ウサギの視線や動きにストーリー性を付与する。

- 最終仕上げでは、輪郭のぼかしやトーン調整で統一感を高める。

複合構図は単なる技法ではなく、画面全体の空気感や流れを調整する「設計」です。ウサギと背景が調和することで、観てくださる人の心に残る世界観が生まれます。

まずは構図の骨組みを明確にし、次に空間やトーンを整え、最後に視線と物語を導く仕掛けを加えましょう。

この流れを繰り返し実践することで、作品の質は格段に向上します。ぜひ、ウサギを描く際には背景との一体化を意識して、表現の幅を広げてみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-150x150.png)

構図は、ウサギの配置と背景の関係性で決まります。視線誘導と空間のリズムを意識することが、調和ある鉛筆画への第一歩です。