こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

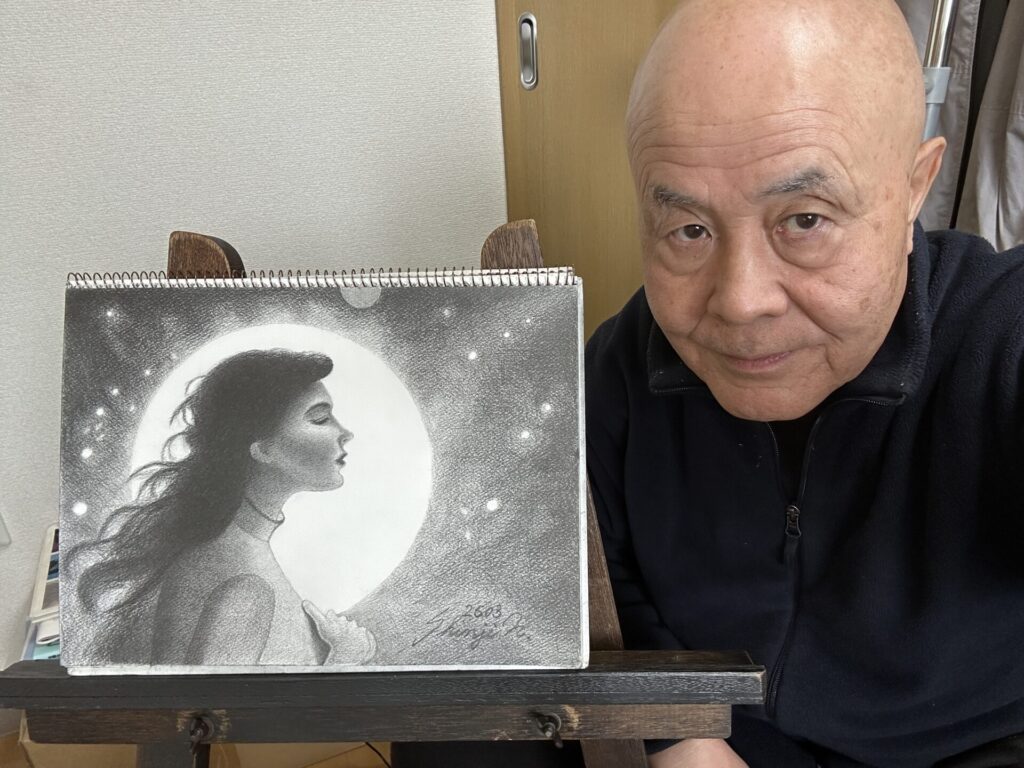

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で「心の景色」を描いてみたいと思ったことはありませんか?イメージ及び記憶や感情を形にするには、単純な構図では表現しきれないことがあります。

そんな時に役立つのが、「複合構図」です。複数のモチーフや視点を組み合わせることで、あなただけの、心象風景をよりリアルかつ印象的に表現できます。

つまり、「あなたの心の世界」を作品に仕上げることによって、他の作家たちと一線を画することができることにつながり、公募展などへ出品する際には、差別化ができて強烈な強みにもなります。

この記事では、複合構図を活用して鉛筆画に感情を込める方法や、初心者の人でも無理なく取り込める、描き方のポイントをご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

複合構図とは?心象風景を描くための基本概念を理解しよう

心象風景とは、現実の風景ではなく、あなたの内面にあるイメージ及び感情や記憶を視覚化した作品を指します。それを表現する手法として「複合構図」は非常に効果的です。

複合構図とは、複数のモチーフや視点(構図)を一枚の画面に組み合わせる構成技法であり、あなたの心理やストーリーを豊かに表現することができます。

モノトーンの鉛筆画では、色彩の情報はありませんが、しっかりとした構図の導入及び適切なデッサンと劇的な光と影の対比が力強い武器です。

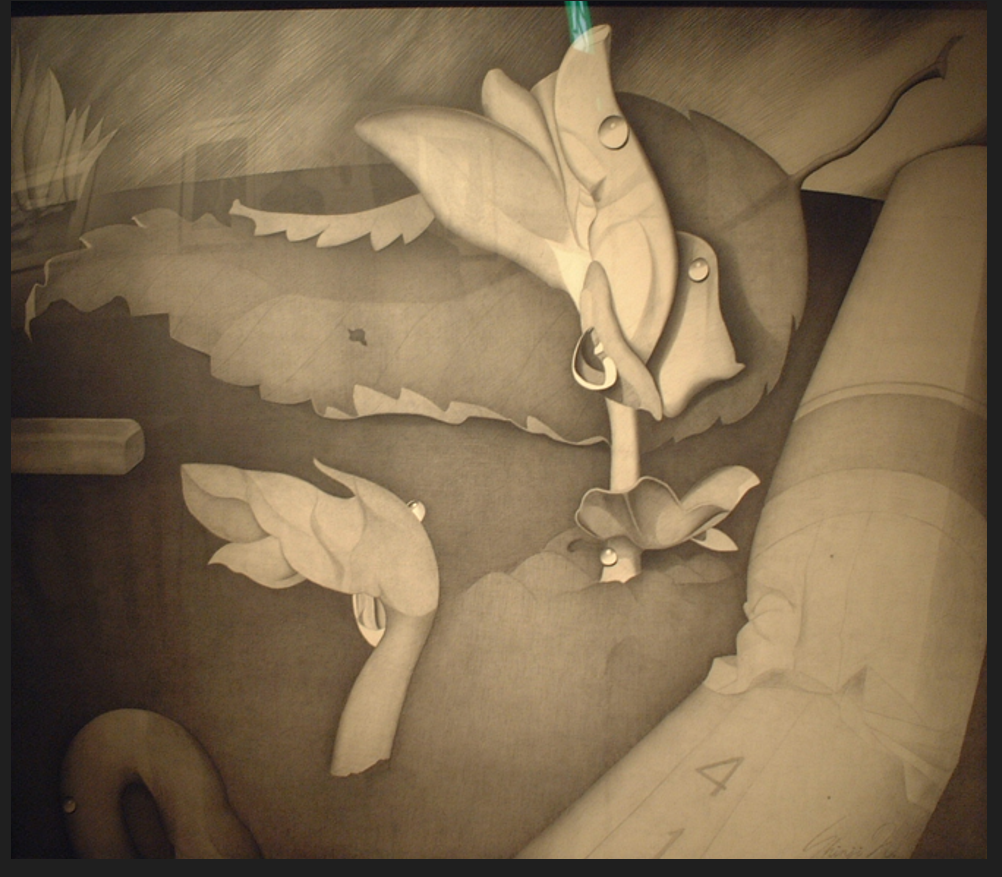

因みに、次の作品では、筆者が春先の公園で何気なく足元に目を向けた時に、ほんの小さな植物の「芽」が、今まさに地中から抜け出ようとしているさまを見て、「生命誕生の不思議と無限の可能性」を感じたところから始まりました。

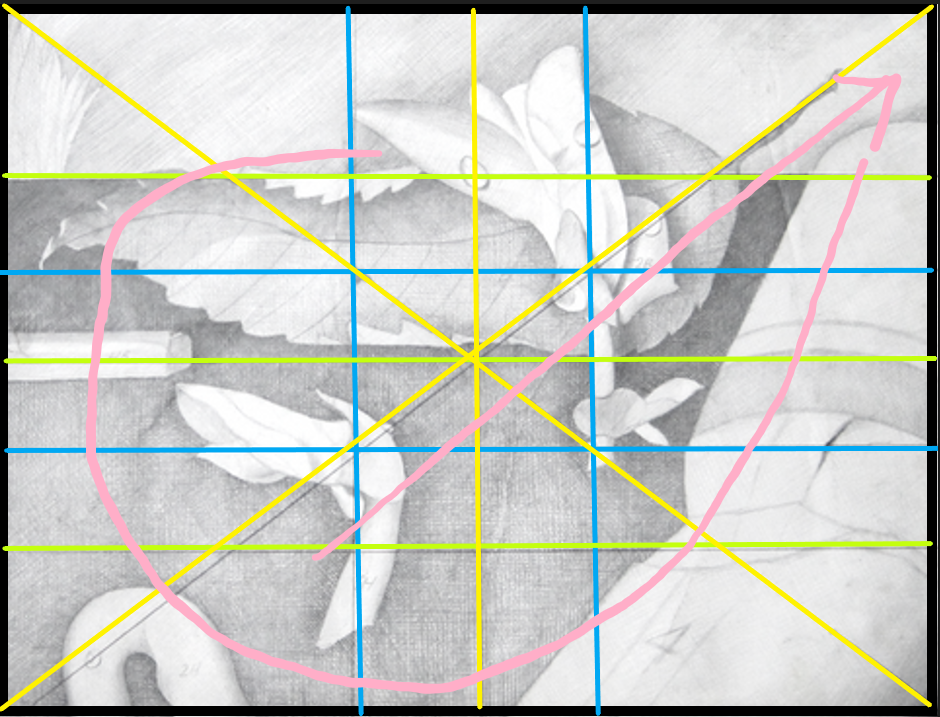

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

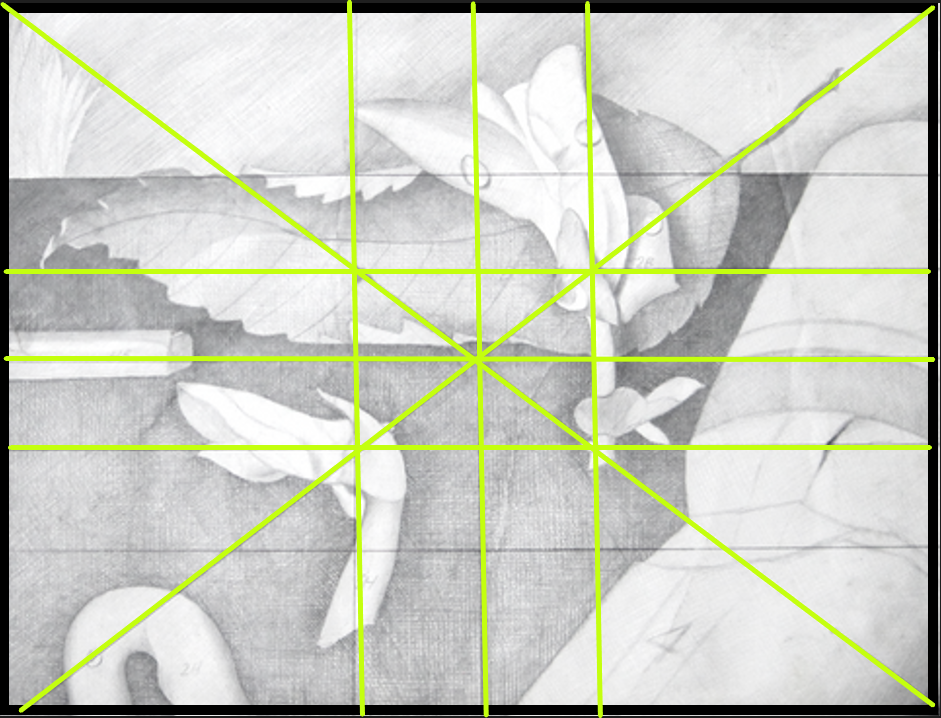

この作品では、画面左下に、この画像ではよく見えていませんが、今まさに地表へ身体を出し始めたモチーフ、続いて画面中央の左側の準主役、そして画面中央右側の主役の3つのモチーフで「リズム」を作っています。

画面の構図は、縦に「4分割構図」、画面横には「黄金分割」を使っていて、4分割線を使った地平線には、「大地の広がりを示す」曲線を使いました。地平線も水平線も、マクロの視点では曲線なので、そう印象づけることがでるのです。

そして、主役の背景の枯葉は「死」の象徴として配置して、「生と死の対比」を行いつつ、タバコの吸い殻さえも使って、観てくださる人の視線を、画面左下から、画面右上へと誘導しています。

また、各モチーフについている水滴は、各種構図分割基本線を暗示して、枯葉の虫食いでさえも、導線暗示に使っています。詳細はこの先で解説していきます。^^

さて、本章では、構図及び複合構図について説明を始めます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

複合構図の基礎と意味

複合構図は、複数の要素を合成することで、現実には存在しない新たな世界観をつくり出せます。

心象風景においては、象徴的な要素が重なることで、イメージの拡張及び記憶の層や感情の揺らぎが伝わる構成になるのです。

次の作品では、朝霧の中で誕生した新たな生命と、無限の可能性を表現しています。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画に適した構図とその理由

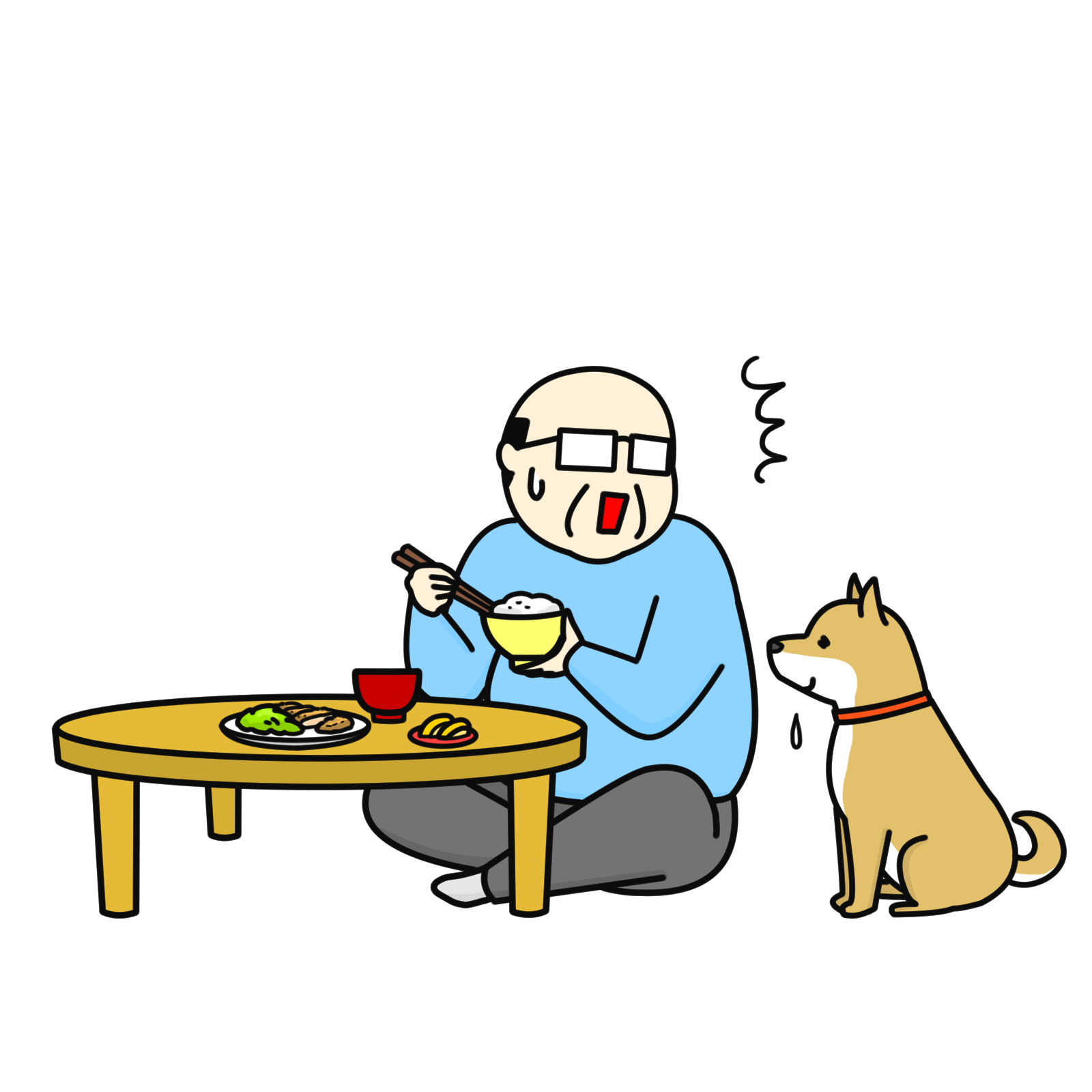

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆によるモノトーン表現は、劇的な光と影の対比などによって、構図の緊張感や構成の意図を強調しやすく、複数のモチーフがあっても整理された印象にしやすいのも特長です。

細部と全体のバランスを意識することで、曖昧にならずに、伝えたい世界観を描くことができます。

つまり、構図の工夫及び適切なデッサンによる、繊細で細密な描き込みを行いながら、光と影の劇的な対比によって、印象を強めた制作ができるということです。

表現力を高める構図の役割

描かれている、構図やモチーフの組み合わせから、ストーリーを感じ取ってもらえるように、視線誘導や構造的な重なり方に工夫を施すことが大切です。

複合構図は、観てくださる人に「読み解く楽しさ」も味わってもらえます。

次の作品では、√3構図分割基本線を使いながら、X型構図で風景をまとめて、坂を登り切って交差点に視線を誘導しています。

改-220608.png)

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

実在と空想の融合が鍵

複合構図では、現実の記憶と想像上の風景を融合させることで、より深い印象を残すことができます。

空間のゆがみや、非現実的な視点を活用することで、「心の景色」を視覚的に成立させることもできます。

また、あなたの思い描く構想に対して、現実の景色に、あなたの撮りためた画像や、ネットからのダウンロードやスクリーンショットを、画面上にレイアウトすることで、構図を有効活用することができます。

次の作品では、男女を模した傘を使うことで、愛情を表現しています。この制作では、パイプハンガーに、それぞれの傘を釣り用の透明な糸(テグス)で吊り下げ、部屋の照明を消して、スポットライトを当てて描いています。

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフの選び方と組み合わせ方で深まる感情表現

複合構図による鉛筆画で心象風景を描くには、モチーフの選び方と組み合わせ方が非常に重要です。

ただの静物や、風景を並べるだけでは感情は伝わりにくく、あなたの思いや記憶を視覚化するには、それぞれの要素が意味を持って構成されている必要があります。

本章では、鉛筆のモノトーン表現だからこそ、モチーフの持つ象徴性や配置の意図が際立ち、観てくださる人の感情にも深く訴えかけられることについて解説します。

尚、次の作品では、故郷の父及び母と兄弟や、忘れ去ることのない山や河に対する郷愁の念が胸に迫って来る、そんなイメージで描いてみました。この作品の制作では、現実に栃木県の真岡市へ取材に行っています。

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

記憶や感情に結びついたモチーフを探す

日常の中で、あなたにとって意味のある物や風景を思い出し、それを象徴として描くのが基本です。

たとえば、風に揺れるカーテンが「不安」を、古い橋が「過去とのつながり」を表現することがあります。

次の作品は、「休日の寛いだ自分自身の心」を描き出そうと、色々考えた末に仕上げることができました。時計の針は、もうそろそろ今晩の買物に出かける時間を指しています。^^

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

ストーリーを感じさせる組み合わせ方

単独のモチーフではなく、意味の異なる複数の要素を組み合わせることで、作品にストーリーが生まれます。

モチーフ同士が対比や補完関係にあると、観てくださる人は自然に背景を読み取ろうとします。

次の作品では、黄金分割構図基本線を使いながら、中央の「抜け(※)」では、この先に続いている線路が、この先の人生を暗示しているのです。

-220609-4.png)

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

また、この作品では、X型構図を使っています。つまり、X字型に視線を中央付近へ、そして、更にその先へ誘導しています。

※「抜け」とは、制作画面上に「外部へつながる空間」があることで、画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があることを指します。

主役と脇役を意識した配置

暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

複合構図では、すべてのモチーフが同じ比重で描かれていては伝わりづらくなります。

視線を集めたい主役、補足的に存在する脇役、それを支える背景という役割分担を明確に意識することが大切です。

具体的には、主役や準主役には細密描写を施しながら、「ハイライト」もしっかりと入れます。

ワンポイントアドバイスとして、我々人間の目は「細かい柄や模様に注目してしまう習性」があるのです。

そこで、実際の脇役のモチーフには細かい柄や模様があっても、省略して「何となくわかる」程度の描写にとどめることで、主役や準主役が引き立ちます。

あるいは、細密な描き込みをしたい場合であれば、主役や準主役のハイライトはしっかりと入れる一方で、脇役のハイライトは抑えて描くことで、主役や準主役を引き立てることがでるのです。

感情の強度を調整する鉛筆の濃淡

-2019-1.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

選んだモチーフの感情的な強さは、鉛筆の濃淡や線の強さで調整できます。

強い感情を表したい場合は濃く、柔らかな想いは淡く描くことで、視覚的な緩急がつきます。

あなたの世界を構築するには、まずあなたの描きたいと思えるイメージづくりが必要です。モチーフの組み合わせや、モチーフの向きなども含めて色々考えてみましょう。

心象風景をリアルにする構図のバランスと視線誘導のコツ

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆による心象風景は、現実の風景と異なり、内面的な情景や感情を伝える繊細な表現が求められます。

その中でも、構図の設計と視線の流れを考えることは、観てくださる人に意図を正確に伝えるための大きな要素です。

構図のバランスと、視線誘導を丁寧に設計することで、モノトーンでありながらも豊かな情感とストーリー性を持つ作品が完成します。

本章では、構図のバランスや視線誘導について解説します。

安定した画面構成には3分割構図が有効

構図の基本である3分割構図は、主役の配置や余白とのバランスを自然に整えるための、有効な手法の一つです。

特に、心象風景では、視覚的な「落ち着き」と「違和感」を意図的に操作するためにも構成の活用が欠かせません。

次の作品を参照してください。

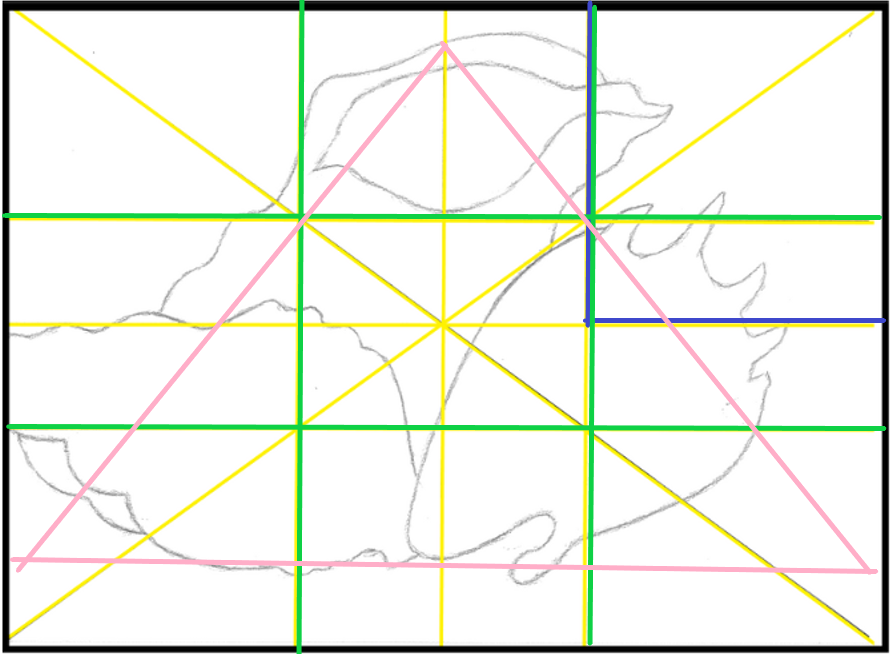

3分割構図分割基本線を使う一方で、3つのモチーフによって3角形を構成している作品です。この場合、3角形の枠線の中に全てのモチーフを入れなければならないということではありませんので、お間違いなく。

-220609-2.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の流れを誘導する線の配置

視線を導くには、線の方向や光の強弱を戦略的に使うことが重要です。

例えば、手前から奥に向かう対角線を用いれば、画面に奥行きが生まれ、視線は自然と画面全体を巡ります。視線のリズムが生まれることで、作品全体のまとまりも良くなります。

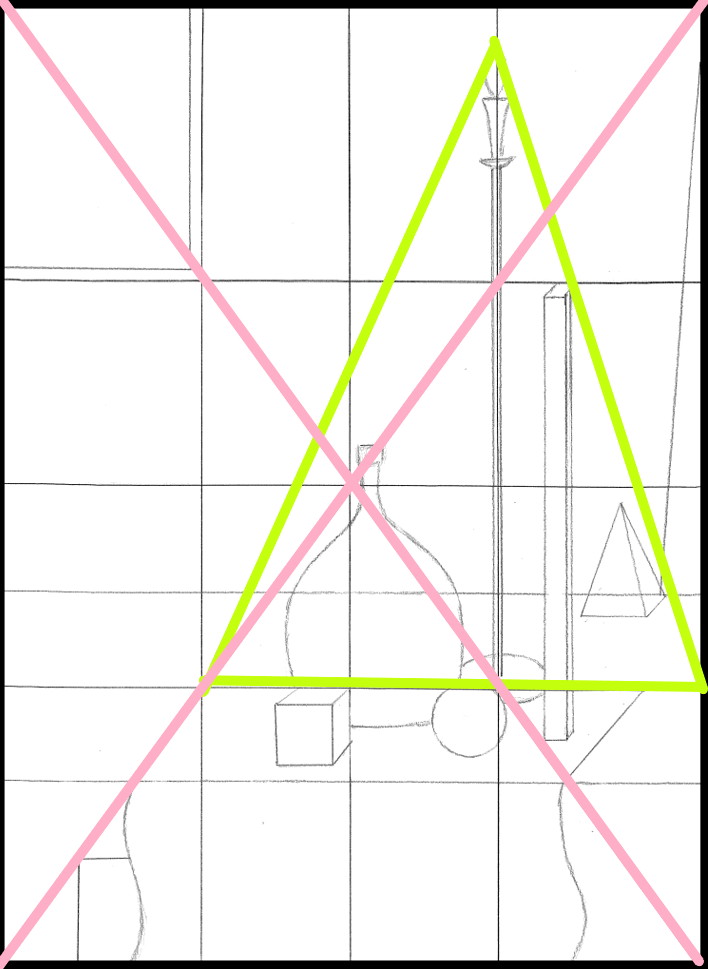

次の作品では、√2構図分割基本線を使いながら、ロウソクの光を頂点とする「中空の3角」という構図を作っています。

-220608-1.png)

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

尚、大きなヒントとして、ロウソクやランプの明かりを構図上の縦横の交点へ配置することで、作品の中の灯(あかり)に観てくださる人の視線を一気に引き寄せることができます。

灯(あかり)とは、実に不思議な力を持っています。「真実を語りたくなるような」、あるいは「求心力のある」、「何かほっとする温かみ」などの雰囲気を持っているのです。これを有効に活用することも考えてみましょう。

余白の存在が心象を強調する

あえて描かない「余白」には大きな意味があります。

空間を空けることで、静けさや孤独感を演出し、感情の余韻を観てくださる人に残すことができます。

特に、鉛筆画では、白い紙の空間が作品の一部として機能するため、構成時に積極的に意識しましょう。次の作品も参照してください。

静かな夜 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

構図の歪みや非対称性を活かす

心象風景では、あえて構図を歪ませたり、非対称にしたりすることで、現実ではない世界観や心理的な揺らぎも表現できます。

構図に揺らぎを持たせることで、心の中にある曖昧さや不安感をリアルに描き出すことが可能です。次の作品を参照してください(ゴッホの星月夜を取り入れています)。

星月夜の誕生 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

視線誘導するための、構図の導入やレイアウトは、構図分割基本線の主要な部分にどのようなモチーフを、どのように組み合わせるかを考えることから始まります。決して難しくはありません。^^

初心者でも実践できる!複合構図のステップバイステップ練習法

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

複合構図は、感情や記憶を描き出すための有効な表現手法ですが、初心者の人にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。

しかし、段階的に学んでいけば、誰でも効果的に取り入れることができます。

本章では、鉛筆画の特性を活かしながら、複合構図を自然に身につけるための練習法をステップごとに紹介します。

単体モチーフで「意味」を考える練習

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治 中山眞治

まずは身近なモチーフを一つ選び、それに込められる感情や記憶を言語化してみましょう。

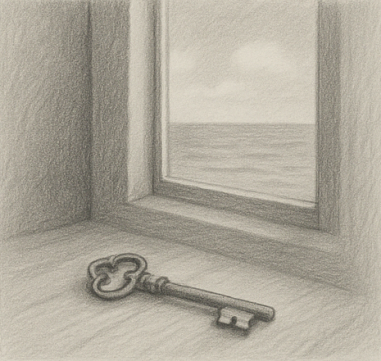

たとえば「古い傘」は過去の孤独、「開いた窓」は希望といったように、描く対象に意味を与える視点を育てます。

二つのモチーフを意図的に組み合わせる

次に、それぞれ異なる意味を持つモチーフを画面上に配置し、相互の関係性を描く練習をします。

たとえば「橋」と「時計」を同時に描くことで「時間を越える記憶」などのテーマが見えてきます。次の作品では、3つのモチーフで「秋」を表現しています。

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

ラフスデッサンで構図の引き出しを増やす

いきなり本番の描写に入らず、複数の構図案をラフにデッサンすることで、構成の柔軟性が身につきます。

構図の大小や、空間の広がりを自由に試せるのも、鉛筆デッサンの大きな魅力です。

次の作品のように、身の回りにあるものを使って、ストーリーを検討してみましょう。

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

感情を最優先にした構図を描いてみる

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

最後に、「何を伝えたいか」という感情を最初に決めてから、それに見合うモチーフと構図を組む練習をします。

ストーリーではなく、「寂しさ」や「安堵」といった感覚にフォーカスすると、自然に構成力が身についてきます。

次の作品は、晩秋の夕日に照らされた道を描いていますが、観方によっては「家路をたどる道のり」のようにも見えますよね。^^すべては、あなたの感性次第で作品化できます。

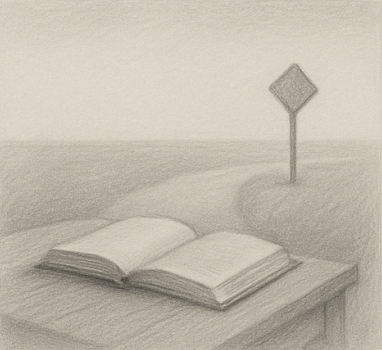

辞書の上に砂時計を置いて、あとは画面の右上の角(未来を暗示)に「抜け」なども作って、「少年老い易く学成り難し」と暗示することもできます。

作品に込める想いを可視化する:自己表現としての鉛筆画の魅力

国際美術大賞展 マツダ賞 静かな夜 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画は、シンプルでありながら強い感情を伝える力を持っています。

特に、複合構図を用いた心象風景の描写は、自己の内面を視覚化し、自己表現の手段として非常に有効です。

本章では、モノトーンで表現することによる、構成や濃淡、線の質感に感情が集約され、観てくださる人の心に、直接響く作品が生まれる点について解説します。

心の奥を見つめるきっかけになる

複合構図による制作では、まず「自分が何を描きたいか」ではなく「何を感じているか」に注目します。

これにより、日常では言語化できない感情に気づき、それを紙面に反映することで自己理解が深まります。

次の作品のように、夜景であっても、描き方次第では落ち着いた、きらびやかな雰囲気を醸し出せる場合もあります。

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描いた作品を通じて他者とつながる

心象風景は主観的なものですが、だからこそ他者の感情と重なりやすくなります。

観てくださる人は、描かれた構成に共鳴し、自分自身の経験や感情と重ね合わせることで、作品との「対話」が始まります。

次の作品は、擬人化した「鍵」ですが、こんな風にしても結構面白いものです。

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆ならではの繊細な表現力

モノトーンの鉛筆画は、線の太さや濃淡、ぼかし方などで感情の微細な変化を表現することには最適です。

モノトーンの色彩表現だからこそ、構成に込めた意味や感情がダイレクトに伝わるため、あなたの想いが色に邪魔されることなく反映できます。

次の作品は、台所の「シンク」に映っていた景色を描いていますが、このような景色に「あなたの感性」を加える何か別のモチーフを加えてみるのも考え方の一つです。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

作品を描くことがセラピーになる

葡萄 2018 F3 鉛筆画 中山眞治

自己表現としての鉛筆画は、内面を吐き出し、整理する手段にもなります。

複合構図で描いた心象風景は、自分でも気づいていなかった感情を可視化し、心を整えるアートセラピー的な効果ももたらしてくれます。

何かを暗示する手法を具現化できるようになれれば、競合する作家はいなくなります。

複合構図で心象風景を描くための実践的なトレーニング課題4選

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

複合構図による心象風景の鉛筆画は、イメージ力と構成力、そして感情表現が融合した高度な技法です。

ですが、段階的に練習を積み重ねれば、初心者の人でも着実にステップアップできます。ここでは、具体的なテーマを持った練習課題を4つ紹介します。

本章では、それぞれ制作の上達と、心象表現力の育成につながる点について解説します。

課題①「記憶の断片」を1枚の画面に構成

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

- 内容:思い出に残る1つのシーンや物体を選び、それにまつわる感情を書き出してから描く。

- 目的:モチーフに感情を乗せる練習。

- ヒント:古い鍵、海辺の椅子、昔住んでいた家の窓 など。

課題②「対比構成」で感情の揺れを描く

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

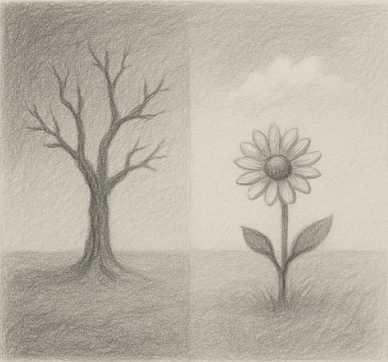

- 内容:対照的な2つのモチーフ<例:明と暗(光と影)、生と死、動と静>を1枚に構成。

- 目的:ストーリー性のある配置と構成バランスの習得。

- ヒント:枯れた木と咲いた花、壊れた時計と新しい砂時計など。

課題③「空白に意味を持たせる風景デッサン」

入り江の夜明け 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

- 内容:モチーフを極端に左右のどちらかに片寄らせ、面積の大きい余白に感情を込められるように意識して描く。

- 目的:視線誘導と余白表現の応用。

- ヒント:机の片隅に置かれた本、道の左端に立つ標識など。

課題④「自画像を含めた心象風景」

第1回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

- 内容:自分自身の姿(顔、後ろ姿、影など)を画面のどこかに加えて構成する。

- 目的:自己投影と構図の複合練習。

- ヒント:振り返る人物と過去の場面、鏡越しに見る記憶など。画面の左側は「過去」を、画面に右側は「未来」を暗示している。

心象風景を制作できるように、あなた自身のイメージを膨らませましょう!

複合構図の実際の組み立て例

蕨市教育委員会教育長賞 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

複合構図では、色々な構図を組み合わせて制作できますので、あなたの創造力でその組み合わせは無限大に広げられます。

構図の組み合わせの他にも、あなたの得意とする簡単な構図の組み合わせを見つけて、心象風景・静物・人物・動物・風景などで、さまざまに制作していきましょう。^^

本章では、取り組みの最初に、3分割構図について触れ、冒頭部分で解説しました「誕生2001-Ⅱ」も、どのように制作しているのかを解説します。

モチーフの検討

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

ここまでの中で、あなたの取り組んでみたいと思える「心象イメージ」は何か見つかりましたでしょうか?

このブログの中の作品画像にもありますように、醤油のビンと味の素のビンを並べたり、向かい合った歯ブラシや、男物の傘と女物の傘を使ったりして、暮らしや愛を表現することもできますよね。^^

つまり、あなたの着想が重要なのです。

構図の検討

第2回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

構図は、簡単なものもたくさんありますので、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。

その中で、たくさんある構図の中から、簡単なものから順番に取り組んでみましょう。

特にオススメは、3分割構図・4分割構図・√3分割・黄金分割・√2分割などです。難しい構図は、あなたが構図の取り込みに慣れて来てから取り組めばよいでしょう。

尚、先述していますが、構図についての関連記事は、このブログの最終部分に掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

エスキースの制作

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

スケッチブックや紙などの、本制作画面へいきなり描き込んでいくのではなくて、小さなエスキース(下絵)で試行錯誤することは、完成度を高めるためにも重要なひと手間です。

あなたの身の周りにある、A4の紙を正確に半分に切り、そこへ、あなたが本制作画面に取り組むスケッチブックや紙の大きさを決めて、正確に縮尺を描けて、エスキース(下絵)を造りましょう。

エスキースにする、A4の紙を半分に切った紙のサイズは、縦148mm×横210mmであり、また、仮に、あなたが本制作するスケッチブックの画面をF6だとした場合のサイズは、縦318mm×横410mmです。

具体的な、エスキースの縮尺を出す場合には、(下絵縦)148mm÷(F6縦)318mm=0.4654となりますので、(F6横)410mm×0.4654=190.8≒191mmとなります。

つまり、あなたが手元に用意したエスキースの長辺を191mmにすれば、F6のスケッチブックを正確に縮尺した下絵の原紙ができるということです。

これは、下絵とF6の短辺同士を合わせて、その縮尺をF6の長辺へ適用していますので、下絵の短辺は何ら触ることなく、長辺だけを191mmの位置で分割すれば、正確な縮尺のかかった下絵が出来上がるということです。

続いて、出来上がったエスキースに、3分割構図を使う場合には、縦横の正確な3分割線及び縦横の2分割線と、左右からの正確な対角線をボールペンで加えましょう。そうすることで、次のような分割構図基本線となります。

-220609-1.png)

この、分割構図基本線上のEFIJなどの、構図上の力のある交点(線)上に、あなたの据えたいモチーフを置くということです。

また、その際には、⑦を地平線にすれば大地の広がりを、⑧を地平線にすれば空の広さを強調できます。

このようなエスキースに、鉛筆で「描いては消し、描いては消し」を繰り返すことで、あなたの納得のいくエスキースが完成します。

本制作画面への落とし込み

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

ここからが重要なのですが、本制作画面でいよいよ制作に入る際には、本制作画面上にもBや2Bなどの鉛筆で「優しく軽い筆圧」で、画面縦横の3分割線及び縦横の2分割線と2つの対角線を入れましょう。

そして、出来上がったエスキース上の、主要なモチーフの位置の寸法を測ります。その値に対して、÷0.4654(先ほどの縮尺値)で得られた値が、F6のスケッチブック上に再現できる位置ということです。

主要なモチーフの位置を、本制作画面に特定できることは、描きやすくてありがたいですよね。^^

実際の構図導入例

心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

冒頭の、誕生2001-Ⅱは、先述していますように、地平線には4分割構図基本線の⑦を使い、主役の位置は、黄金分割構図基本線の⑥上において、準主役を⑤上に配置しています。

-220608-1.png)

-220609-3.png)

- 黄色線:構図基本線(対角線・画面縦の2分割線は4分割線と重複する)

- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)

- 黄緑色線:4分割線(縦方向に対して3本)

- ピンク色の線:画面の中で視線を囲み、鑑賞者の視線を導く方向を示す線

心象風景は、決して難しいものではありません。あなたのイメージを作品にすることなので、その手法は、ここで学んだことをさらにあなた流に突き詰めていけばよいのです。

まとめ:複合構図で描く鉛筆画の心象風景と自己表現の魅力

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

複合構図による鉛筆画は、単なる鉛筆画の練習にとどまらず、深い自己表現の場となります。

感情や記憶を視覚化する「心象風景」は、色を使わないモノトーンだからこそ、構図や濃淡に意味を持たせることができて、観てくださる人の心にも強く残る作品になります。

以下に、この記事の重要ポイントを整理します。

この記事のポイントまとめ

- 複合構図は、心象風景を伝えるために最適な構成法

→ 現実と空想を組み合わせ、記憶や感情を多層的に描くことが可能。 - モチーフの選び方と組み合わせに意味を持たせることで感情表現が深まる

→ 身の周りにあるものでも、象徴的に捉えることで作品にストーリー性が生まれる。 - 構図のバランスと視線誘導で作品に説得力を持たせる

→ 3分割法や余白の扱いにより、視線の流れと心象の奥行きを演出。 - 初心者でも段階的な練習で複合構図を習得できる

→ 意図的に組み合わせ、構成の引き出しを増やすことで表現力が向上する。 - 自己表現としての鉛筆画は、描く行為そのものが自己理解につながる

→ 観てくださる人との共感を生み出し、時にアートセラピーのような効果も得られる。

複合構図は、難解な技術に想えるかもしれませんが、本質は「心に浮かぶ景色をどうスケッチブックや紙に落とし込むか」という素朴な自己表現にあります。

鉛筆だけで、あなたの内面の世界を丁寧に掘り下げていくことができれば、そこにしかない“風景”が必ず生まれます。描くほどに深まる自己との対話を、ぜひ楽しんでください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

あなた独自のイメージを具現化するためにも、簡単な構図から取り組み、「あなたの世界」を構築しましょう。ありきたりな作品などと、決して言われることがなくなります。