こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

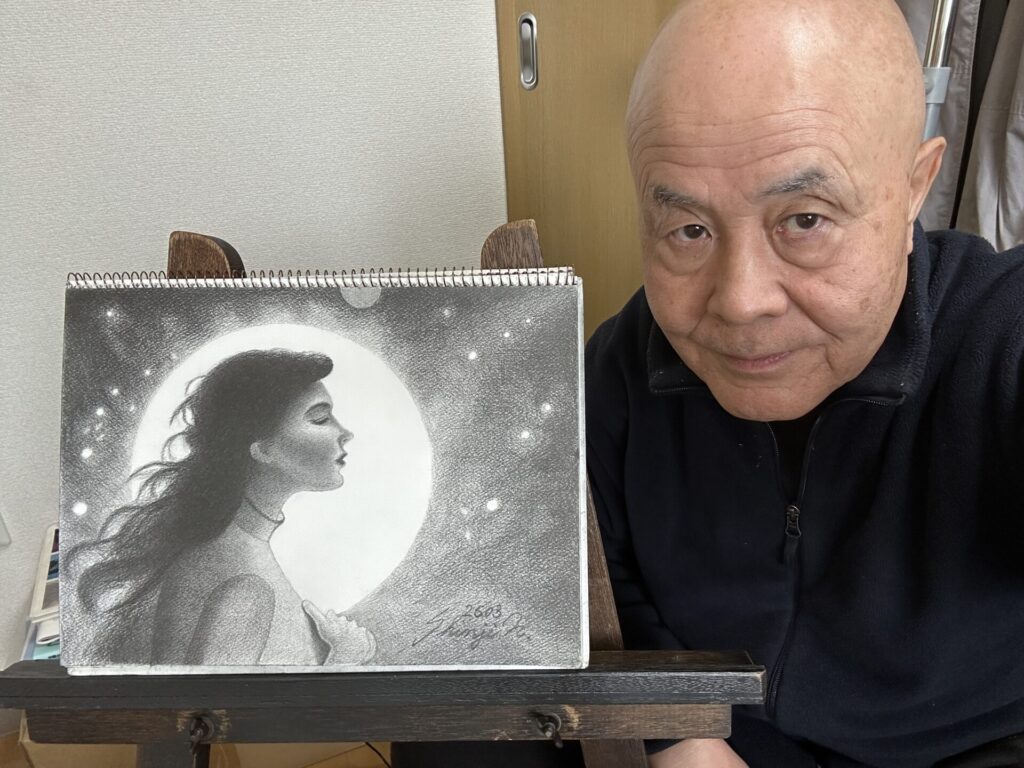

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、 鉛筆画を始めるとき、「どんなモチーフを描こうか?」と考えることは多いでしょう。

しかし、完成度の高い作品を生み出すために、本当に大切なのは「何を描くか」よりも「どう描くか」という視点です。

モチーフを選んだだけで、勢いよく描き出してしまうと、途中で行き詰まりやすく、仕上がりに満足できないことも少なくありません。

この記事では、描く前の「構想」をどう練るか、計画を立てる上での具体的なコツを、初心者の人にもわかりやすく解説します。

描きたい気持ちを形にするための準備こそが、あなたの鉛筆画を一歩先に進める鍵になります。

それでは、早速見ていきましょう!

なぜ「どう描くか」が鉛筆画で重要なのか?

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描くうえで、モチーフ選びは第一歩ですが、それだけでは完成度の高い作品にはつながりません。

描きたい対象をどう捉え、どんな印象を与えたいのかを考える「構想力」こそが、表現に大きな違いを生み出します。

本章では、なぜ「どう描くか」が重要なのか、その理由を解説します。

目的を持った制作が作品の質を高める

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画は、単にモチーフを描写するのではなく、伝えたい目的を明確にすることで、表現に一貫性が生まれます。

また、あなたがどんな風に描いてみたいのかを考えることは重要です。

感情や印象を伝えるための計画が必要

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の制作においては、描く側の意図が整理されていないと、観てくださる人にもメッセージが伝わりにくくなります。

また、描いてみようと思える描き方は、無限大にありますので、あなたがどれだけイメージを膨らませることができて、その中で考えることが重要なのです。

描き始める前のイメージ設計で差がつく

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

構想段階で描き方を決めておくと、制作中に迷いが減り、スムーズに進行できます。

また、イメージはたくさんあった方が、選択肢が広がるので実行精度が高くなります。

構想を深めるための観察と分析のステップ

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

描く前の観察と分析は、構想を具体的にするために欠かせない工程です。

ただ眺めるだけでなく、モチーフの特徴をしっかり把握することで、表現の方向性が見えてきます。

本章では、その具体的な方法を紹介します。

モチーフの形と構造をしっかり観察する

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

形のバランスや構造を分析することで、表現すべき要素が整理できます。

また、この場合には、モチーフの形状をさまざまな角度から観察しておくと、思ってもみないほど良い制作につながります。

光と影の流れを理解する

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

光と影の位置関係をじっくりと観察することで、立体感とリアリティー(現実性)が向上します。

また、光の角度を何パターンにも分けて観察すことで、同じモチーフであっても、さまざまな印象を捉えて、複数の制作につなげることもできます。

質感とディテールをメモやラフで記録する

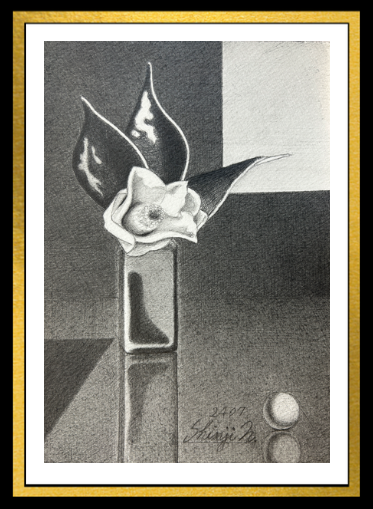

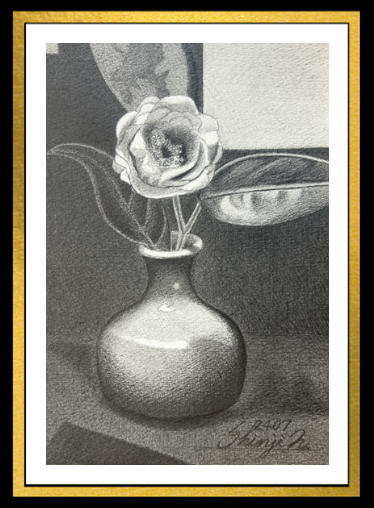

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描きたい質感やディテール(詳細)を、簡単なデッサンやメモで記録しておくと、後の制作がスムーズです。

また、他のモチーフとの組み合わせ案なども複数整理しておくと、後から改めて取り組む際には、時間の短縮にもなります。

観察と分析を丁寧に行うことで、表現すべきポイントが明確になります。描き始める前の準備として、視覚的な情報を整理する習慣を身につけましょう。

伝えたい印象を明確にする構想の組み立て方

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

単に写実的に描くだけでなく、観てくださる人にどう感じてもらいたいのかを考えることが、作品の魅力につながります。

本章では、印象をコントロールするための構想の組み立て方を解説します。

作品のテーマと伝えたいメッセージを決める

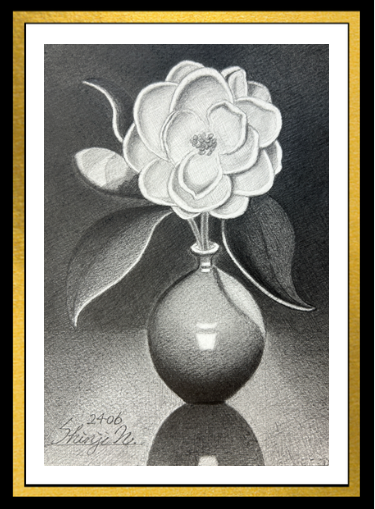

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

何を伝えたいのかを言葉にすることで、構図や制作の方向性が定まります。

筆者の場合には、誕生・静かな夜・暮らし・新しい未来・家族の肖像など、これ以外にもたくさんの、自分自身の描きたい連作タイトルがあります。

具体的には、誕生で説明しますが、鉛筆画を描き始めた際に、ある春の日曜日の午後に、家の近くの公園で、ふと足元を見てみると、名も知らぬ小さな植物の芽が、今まさに地中から身体を出そうとしている光景を見かけました。

しゃがんでじっくり見てみると、瞬間的にあるテーマや着想を得ました。それは、「生命誕生の不思議」と「無限の可能性」でした。

植物の芽だけではなくて、我々人間の誕生だとすれば、新たな命は無限の可能性を秘めているからです。この着想が原動力となって、連作を現在も続けています。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

見せ場を絞り込む視点の整理法

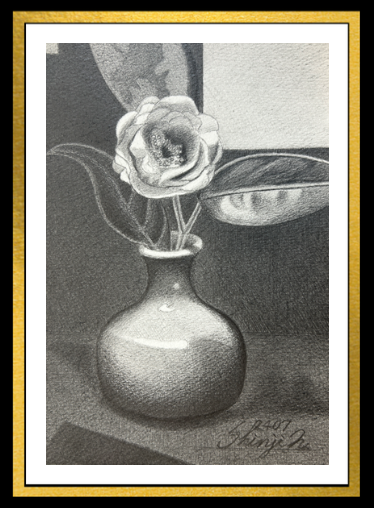

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

全体を均一に描くのではなく、どこを強調するのかを計画することで、作品にメリハリが生まれます。

作品に対する制作者の思い入れを表現する際には、さまざまな要素が必要になってきますが、観てくださる人の注意を画面に引き込むには、まず一番重要なのは「あなたが楽しんで描くこと」です。

楽しんで描いた作品は、観てくださる人にとっても楽しいイメージが伝わります。勿論苦しんで、ようやく素晴らしい作品になるという場合もあるでしょうが、まず制作者は楽しい気分で描けることが一番重要です。

楽しんで描くことができれば、長続きもしますし、「好きこそもの上手なれ」という言葉があるように、楽しんで描き進んでいる人には誰も勝てません。スランプなどないのですから。^^

では、楽しんで描けるためには何が必要なのかということになりますが、それは、決して無理をして画面に向き合わず、リラックスした気分で制作画面に向き合うことです。

そして、たくさんの構図の中から簡単なものを、一つ取りだして取り組むことではないでしょうか。

また、同じ構図で、静物・風景・人物・動物と色々とモチーフを変えて、さまざまな組み合わせを考えると「楽しくて」夜も眠れないくらいになれます(筆者はそうでした)。^^

尚、これも重要な点ですが、「毎日少しづつでも取り組む」ことが大切です。毎日描いていると、少しづつ必ず上達できるので、さらにうれしくなって描き進むという好循環が生まれるのです。

続いて、作品のストーリー性・構図(構成)・デッサン力・遠近法・陰影の施し方・主役と脇役に対する調整力など、たくさんの構成要素が必要になってきます。

視線誘導を意識した構図の設計

遠い約束 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

視線が自然と、ポイントに導かれるように、配置や陰影を工夫することが効果を高めてくれます。

前述していますように、あなたの描くストーリーに基づいて、構図を選択して、観てくださる人の視線をどのように誘導できるかを考えて行くことは大切です。

伝えたい印象を明確にすることで、単なる描写ではない、自身の意図が反映された作品になります。構想段階でテーマと視点を定め、完成まで突き進みましょう。

描き出す前に押さえたい計画と準備のコツ

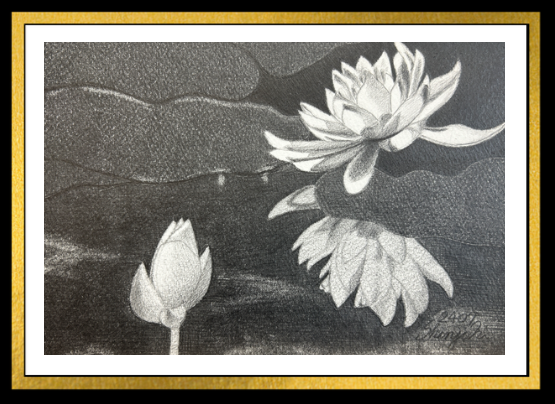

睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画をスムーズに進め、途中で迷わず完成まで持っていくためには、描き始める前の計画と準備が重要です。

思いつきで描き始めると、途中で構図に不満が出たり、描写が行き詰まる原因になります。

本章では、制作前に押さえておくべき計画と、準備のポイントを具体的に紹介します。

制作時間と手順の見積もり

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描くモチーフの複雑さに応じて、おおよその制作時間を考えます。

どの部分から描き進めるのか、どの段階で陰影を入れるのかなど、手順を事前に想定しておくことで作業がスムーズになります。

構図のパターンを考える

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

モチーフをどの位置に配置するかを、いくつかラフ案で考えてみます。

3分割構図や対角線構図など、基本のパターンを参考にしながら、自身の伝えたい印象に合った配置を検討します。

試し描きの小さなエスキース作成の効果

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

いきなり本制作用の、スケッチブックや紙に描き始めるのではなく、小さなエスキース(下絵)で構図や陰影のバランスを確認します。

筆者の場合には、身近にある不要なA4サイズの紙を、正確に半分に切って使うことが多いです。

具体的には、まず本制作するスケッチブックや紙のサイズを測り、この本制作画面の短辺とA4の紙を半分に切った物の短辺を合わせて、実際に使う画面の大きさの縮尺をかけたサイズをA4の紙を半分に切った物に投影します。

仮に、あなたが取り組む制作画面の大きさがF6のスケッチブックであったとすれば、画面の短辺は318mmであり、長辺が410mmです。

一方、A4の紙を半分に切ったエスキースのサイズは、短辺が148mmで、長辺は210mmです。

そして、エスキースの短辺148mm÷本制作画面の短辺318mm=0.4654となり、この値をF6の長辺410mmにかければ、410mm×0.4654=190.8mm≒191mmとなります。

つまり、エスキースの長さを191mmにすれば、F6の画面を正確に縮尺したエスキースが出来上がります。

このエスキースへ、各構図の基本線をボールペンで描き込み、そこへ鉛筆で描き込んでいけば何度でも試行錯誤できます。

そして、重要なことはここからですが、試行錯誤の結果として出来上がったエスキースの主要なモチーフの位置を測り、その値に対して÷0.4654(先ほどの縮尺値)で得られた値は、F6上に再現できるということです。

この工程を挟むことで、本制作のミスや迷いを減らせて、完成度を一気に高めてくれます。

描く前に制作の流れを整理し、構図と準備を整えておくことが完成への近道です。時間配分、構図案・エスキースの作成の3つを実践することで、迷いのない制作が可能になります。

鉛筆画の完成度を上げるための構想力トレーニング

心地良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、構想力は描写技術と同じくらい大切な要素です。構想力を鍛えることで、制作前のイメージ設計がしやすくなり、作品に説得力と深みが生まれます。

しかし、構想力は一朝一夕に身につくものではありません。日常的なトレーニングによって、少しづつ磨いていくことが必要です。

本章では、そのための具体的な方法を紹介します。

日常でできるイメージトレーニング

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

日々の生活の中で目にしたものを、頭の中で構図として整理する習慣を持ちましょう。

例えば、「今見ている花瓶を、どこに配置するとバランスがいいか」と考えるだけでも、構想力は鍛えられます。

あるいは、今見ている角度を、どのように変えることで見映えが良くなるかなどを考えましょう。

他者の作品の分析と構想の学び方

誕生2023-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

優れた作品を見たときに、ただ鑑賞するだけでなく、「この作品の構図はどのようなもので構成されているのか」「視線はどこに誘導されているか」と分析します。

分析結果を自身のラフデッサンに応用してみると、理解が深まります。

継続的に構想力を磨くための習慣づくり

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

週に一度でも、構想だけのデッサンを行う時間をつくりましょう。小さなメモ用紙でも充分構想は練ることができますので、通勤の途中や休憩時間でさえ、細切れの時間を有効活用できます。

完成を目指すのではなく、構想案をたくさん描き出す練習をすることで、発想の幅と柔軟性が身につきます。

構想力は、意識的なトレーニングによって高めることができます。イメージトレーニング、他者の作品の分析、構想案デッサンの習慣を続けることで、鉛筆画の完成度は確実に向上できます。

構想力を鍛えるための練習課題案

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

この機会を活用されて、構想を練る練習を始めてみてください。今までは何となく描いていたとしたら、大変大きな収穫を得ることができるでしょう。

本章では、構想力を鍛えるための具体的なヒントについて解説します。

課題1:日常のモチーフを3パターンの構図でデッサンする

【内容】

身近なモチーフ(コップ、花瓶、果物など)を1つ選び、3分割構図・対角線構図・中央配置でそれぞれラフデッサンを描く。

-220609-8.png)

【狙い】

構図による印象の変化を実感し、最適な配置を考える力を養う。

課題2:テーマを決めて10分間ラフデッサンを行う

【内容】

「静けさ」「緊張感」「リズム感」などの簡単なテーマを決め、それを表現する構図案を時間制限内で描き出す。

※「静けさ」では、夜の風景などを描くことで表現しやすくなります。次の作品を参照してください。

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

※「緊張感」は、何かが迫って来るような印象の作品を考えてみましょう。次の作品を参照してください。

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

※「リズム感」では、例えば同じ種類のモチーフを3つ使って表現することができます。次の作品を参照してください。

この画像ではよく見えていませんが、画面左下角には地面を割って出ようとしている植物の芽があります。食物の成長がリズムを刻んでいます。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

【狙い】

時間を区切ることで、感覚的に構成力を高め、イメージを素早く形にする練習になる。

課題3:好きな鉛筆画作品を1枚選び、構図分析シートを作る

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

【内容】

選んだ作品について、

・主題の配置

・視線の流れ

・強調と省略のポイント

をノートにまとめ、簡単な模写デッサンも添える。

【狙い】

他人の構想を読み解く力を養い、自身の制作に応用する。

※ 因みに、上の作品はX構図を使っています。つまり、左右の対角線を使い、観てくださる人の視線を画面中央に引きつけています。

また中央の枠には、√3の構図で分割しています(画面左右の寸法に対して1.732で割った寸法です)。

課題4:逆算で描く練習(完成形イメージ→ラフ案)

【内容】

まず「最終的にどんな絵にしたいか」を文章で書き出し、それをもとに構図ラフを複数描く。

暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

【狙い】

感覚ではなく、計画的にイメージを組み立てる力をつける。

※ 因みに、上の作品では、黄金分割構図と対角線構図を使って構成しています(画面左右の寸法に対して1.618で割った寸法です)。

課題5:1週間の「構想スケッチ日記」をつける

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

【内容】

毎日1案ずつ、何でもよいのでモチーフを決めて、簡単な構想デッサンを行い、

・どこを強調したか

・何を省略したか

・工夫した点

をメモに残す。

【狙い】

継続的に構想力を意識する習慣を身につける。

まとめ:構想を練ることで鉛筆画の完成度は大きく変わる

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、単にモチーフを選ぶだけでは、作品の魅力を充分に引き出すことはできません。

完成度を上げるためには、「どう描くか」という視点を持ち、描き出す前にしっかりと構想を練ることが大切です。

目的を持った計画やイメージ設計があることで、制作中の迷いが減り、伝えたい印象が観てくださる人にしっかりと届く作品になります。

今回紹介しました構想の組み立て方と、トレーニング法を実践し、制作前の準備力を身につけていきましょう。

構想力を高めるためのポイント

- 描く前に「何を伝えたいのか」を明確にする。

- モチーフの形や質感、光と影をしっかり観察・分析する。

- 伝えたい印象を整理し、視線誘導を意識した構図を設計する。

- ラフスデッサンや試し描きで計画を具体化し、制作の流れを整理する。

- 構想力を磨くためのトレーニングを習慣化する。

こうした準備と訓練の積み重ねが、あなたの鉛筆画を一歩先の表現へと導いてくれます。ぜひ制作に取り入れて、より魅力的な作品づくりを目指してください。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-485x673.png)

鉛筆画では「何を描くか」だけでなく、「どのように描きたいか」を意識することが完成度を高めるカギです。目的とイメージを明確にすることで、作品に説得力が生まれます。