こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

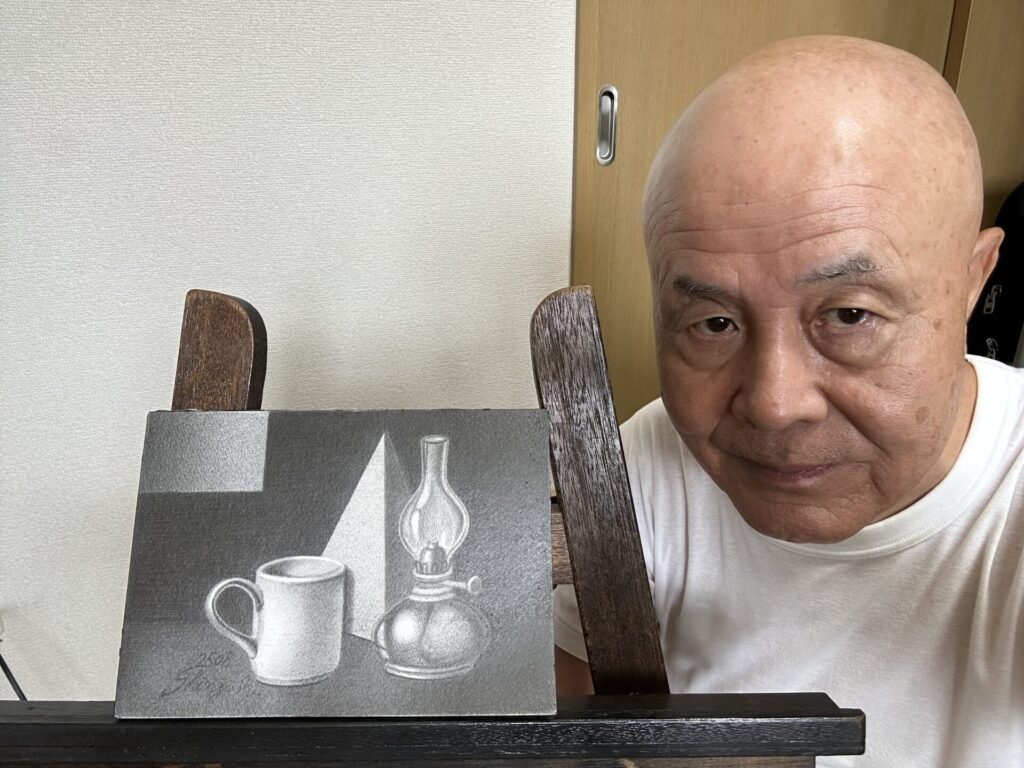

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を学んでいると、どうしても複雑で描きにくいモチーフに出会うことがあります。主題(主役や準主役、以下主題)となるモチーフで、その系統の部類に入るものも多いでしょう。^^

形が入り組んでいたり、パーツが多かったりすると、観察しても線に起こすのが難しく感じるものです。そこで有効なのが「構造化」という考え方です。

モチーフをいくつかの単純な形に分解し、順序立てて描くことで、難しい制作対象も整理して理解できるようになれます。

この記事では、鉛筆画中級者の人に向けて、複雑なモチーフを簡単に描けるようにする構造化の技法を解説し、実践に役立つステップや注意点をご紹介します。

モチーフを単純な形に分解する考え方

秋 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

複雑なモチーフを描く際に、まず必要なのは形を単純なパーツに置き換えて考えることです。

鉛筆画中級者の人にとって、観察したままを線にするのではなく、一度頭の中で整理し直す工程が重要になります。

本章では、モチーフを円柱や立方体、球体などの基本形に置き換える構造化の第一歩について解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

基本形を意識する

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

複雑な制作対象であっても、ほとんどは基本形の組み合わせでできています。

たとえば、ワインボトルは、円柱と円錐の組み合わせとして考えることができて、椅子は立方体や直方体の積み重ねとして捉えられるのです。

こうした、基本形に置き換えることで、描くときの起点が明確になり、全体像を整理しやすくなります。

視覚の錯覚を避けるための分解

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

複雑なモチーフをそのまま見て描くと、細部にとらわれて、全体の比率を崩してしまうことがあります。

あらかじめ、大きな形を分解して理解しておけば、パーツ同士の位置関係を見失うことが少なくなるのです。

また、構造化は大きな骨組みを捉える役割も持ち、細部を描き込む前の道しるべとしても役立ちます。

描き出しの手順を単純化する

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフを基本形に分解できれば、描き出す順番も整理できます。

まず、大きな球体や直方体を薄い線で押さえ、その後に小さな付属部分を足していくことで、バランスの崩れを防ぎやすくなるのです。

この流れを繰り返すことで、複雑な制作対象を描くことに対する、苦手意識を徐々に解消できます。描き始めに迷わずに済むため、練習を重ねるごとに自信が増していく効果も期待できます。

線と面での理解を併用する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

形を分解する際には、立体的な「面」の意識も大切です。

単純な図形に置き換えると同時に、光がどのように当たり、影がどの方向に落ちているかを確認すると、より立体感を捉えやすくなります。面を意識して描くことは、陰影表現の基礎づくりにもつながるのです。

また、複雑な形を描くときほど、線で輪郭を追うだけでなく、面をブロックのように捉えることで安定感のある描写に結びつきます。

複雑なモチーフは一見描きにくいものですが、基本形に分解して考えることで整理され、描き始めの不安を軽減できるのです。

練り消しゴムを使った描きやすい取り組み方とは

複雑なモチーフを描こうとすると、描いてみたい気持ちと裏腹に、複雑な形状をよく見れば見るほど、「難しそうで気持ちが萎える」こともあるでしょう。^^

そこで、筆者がいつも使っている手段を紹介します。たとえば、花を描く場合だとしましょう。まずは、その花の輪郭や花びらの複雑な部分も含めてデッサンします。

そして、これでよいと思える程度まで、途中では休憩をはさみながら、少し離れた距離で眺めたり、鏡で反転させてみたりして、完成度に納得できる状態までもっていきましょう。

その後、その花全体に、HB等の鉛筆で優しく軽いタッチの、縦横斜めの4通りの線でその花全体をトーンで埋めます。

そして、練り消しゴムを練って、先端を「鋭いプラスドライバーやマイナスドライバー」のような形状にして、制作画面上のモチーフに対して、「実際のモチーフが光を受けている部分」を拭き取りましょう。

その後は、実際に濃いトーンのある所へは、トーンを足していくことで、仕上がっていくので描きやすいのです。是非試してみてください。^^

この記事の単純化する描き方は重要ですが、この描き方の手順も理解して、難しいモチーフではあっても、この手法も並行して繰り返し描いて行くことで、花に限らず、他のモチーフでも描きやすさを実感できるはずです。

次の作品も、その描き方で描いています。参照してください。

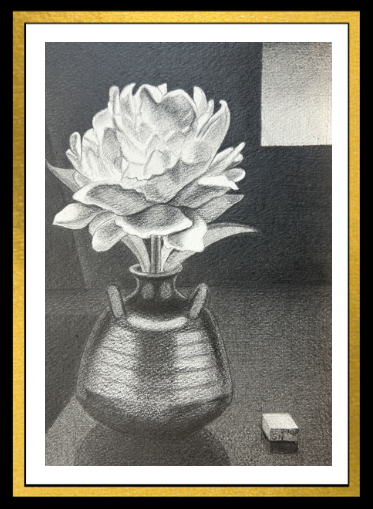

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

複雑な輪郭を整理するためのプロセス

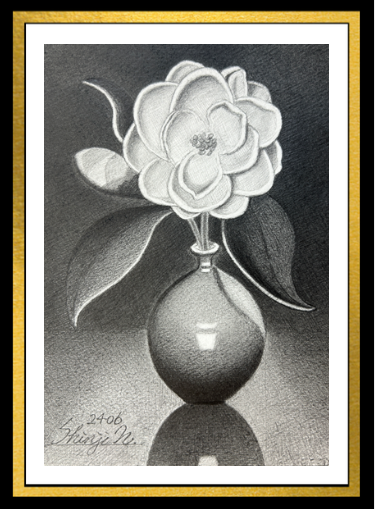

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

モチーフを単純な形に分解した後に、次に重要なのは、複雑な輪郭を整理して描きやすくすることです。

鉛筆画中級者の人にとって、曲線や入り組んだ境界は大きな壁となります。輪郭をどう扱うかで、描写の安定感や完成度が大きく変わってきます。

本章では、複雑な輪郭を整理のための具体的なプロセスを紹介しましょう。

大まかな輪郭を優先する

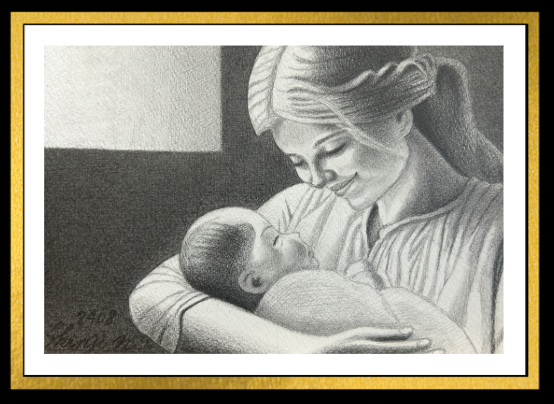

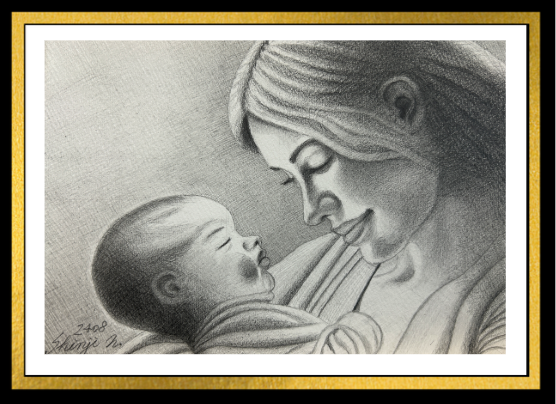

家族の肖像-Ⅰ 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

細部に踏み込む前に、まずは輪郭全体の大きな流れを捉えることです。

花瓶や動物など曲線が多いモチーフでは、複雑な部分を一気に描こうとせず、大きな楕円や曲線の流れを先に薄い線で押さえます。こうすることで、全体の形が崩れるのを防ぎ、後の修整も容易になります。

鉛筆画中級者の人は、最初から正確さを狙いすぎず、全体をつかむ感覚を優先することが有効です。

全体の中の部分を分割して観察する

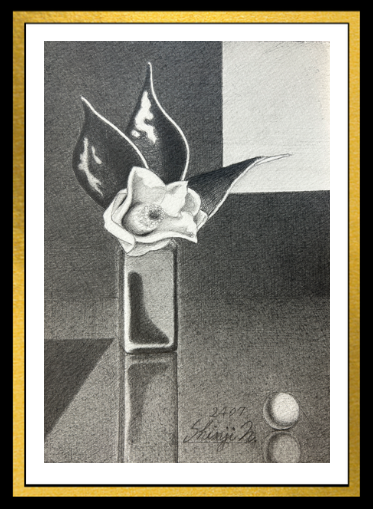

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

複雑な輪郭を描くときには、視線を部分ごとに区切って観察する工夫が必要です。

たとえば、椅子の背もたれと足の間にある空間を捉えるように、余白を形として見ることで正確さが増します。

このように、部分を単純な図形に変換すれば、複雑なラインも理解しやすくなり、描写の再現性が高まるのです。

強弱をつけて描く

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

整理された輪郭を描く際には、線に強弱を与えることが重要です。

全てを均一な濃さで描くと平面的になり、迫力に欠けてしまうので、手前の部分は濃く、奥に行く部分は淡くすることで、自然な奥行きが生まれます。

鉛筆画中級者の人が、意識的にこのコントロールを行うと、単なる輪郭線が作品の表現力を大きく高める要素へと変化するのです。

修整と確認の習慣を持つ

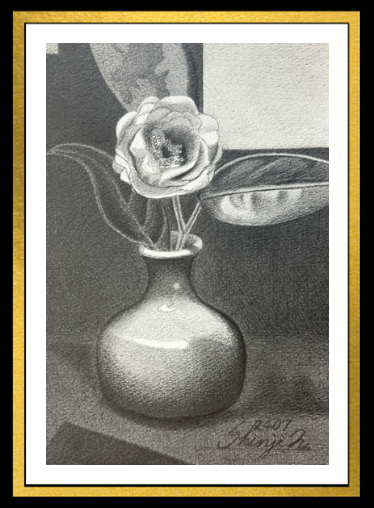

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

複雑な輪郭は、一度で完璧に描こうとせずに、段階的に整えていく姿勢が求められます。

軽い線で描き始め、全体のバランスを確認しながら不要な線を消したり、重ねたりして調整します。整理するプロセスを繰り返すことで、観察力と描写力の両方が鍛えられるのです。

鉛筆画中級者の人はこの段階で焦らず、確認と修整を習慣化することが仕上がりの精度を左右します。

複雑な輪郭を整理するには、外形を優先して大まかに捉え、部分を単純な図形に変換し、線に強弱を加えながら段階的に修整していくことが効果的なのです。

鉛筆画中級者の人は、この流れを習得することで、複雑なモチーフを恐れず安定した描写を実現できるようになれます。

奥行きを意識した構造化の工夫

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

複雑なモチーフを描く際には、形の分解や輪郭線の整理だけでなく、奥行きをどう表現するかも重要な要素となります。

鉛筆画中級者の人にとって、平面的に見えてしまう作品を立体的に見せるには、モチーフ同士の前後関係を意識して構造化することが不可欠です。

本章では、奥行きを取り入れた構造化の工夫を紹介します。

手前と奥の区別を強調する

奥行きを出すためには、手前と奥の違いをはっきり示すことが大切です。手前にあるモチーフは濃く丁寧に描き込み、奥にあるものは淡い線や軽いタッチで処理します。

たとえば、果物と器を組み合わせた静物では、手前の果物をしっかりと描き込み、奥の器を柔らかく表現することで自然な距離感が生まれるのです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、この差を意識することで立体感を高められます。

モチーフの重なりを活用する

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

奥行きを表すには、モチーフの重なりを表現することも有効です。複数の制作対象がある場合には、手前にあるモチーフで、奥のモチーフの一部が隠れることで、空間の奥行きを視覚的に示せます。

花瓶の前に果物を置く、椅子の背もたれの前に布を垂らすなど、配置を工夫することで自然な重なりを作り出せるのです。

鉛筆画中級者の人は、この工夫を取り入れることで、作品に深みを加えることができます。

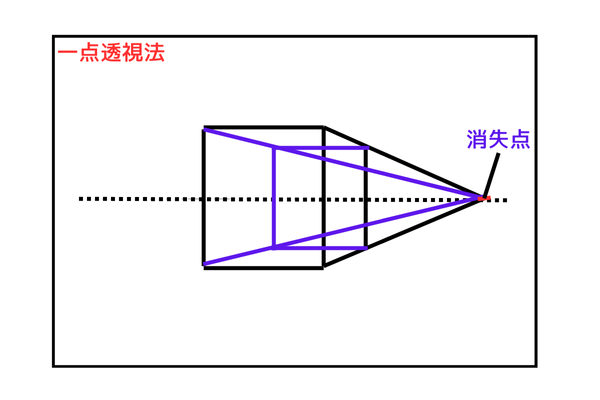

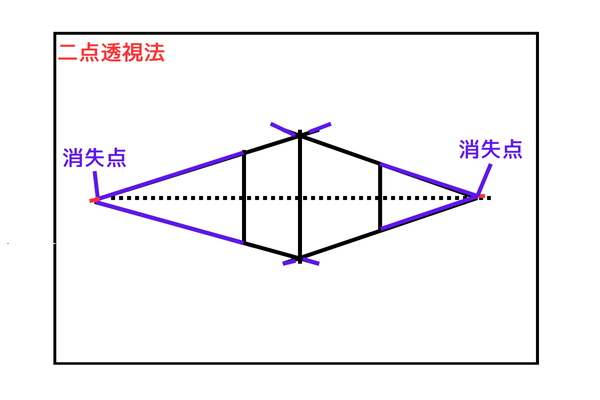

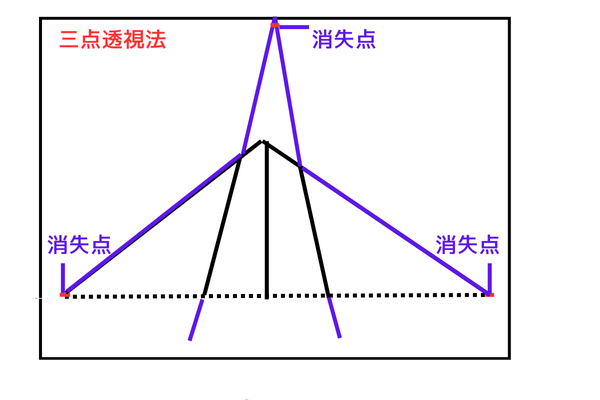

消失点と透視図法を活用する

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

奥行きを正確に描くためには、透視図法を理解することが役立ちます。とくに、直線的なモチーフでは、消失点を意識するだけで空間の見え方が大きく変わります。

机や建物のような制作対象を描くときには、奥へ向かう線が一点に収束するように描けば、自然な遠近感を得られるのです。次の3種類の画像を参照してください。

鉛筆画中級者の人にとって、構造化の段階で透視図法を取り入れる習慣は、空間の把握力を養う助けになります。次の作品も参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この作品では、道路の突き当りの位置を√2の位置に設定しています。つまり、画面の縦の寸法に対して、÷1.414で得られた寸法で分割しているということです。構図は、こんな風にも使えます。^^

尚、構図については、あなたが当面の制作時に取り組みやすい構図を、複数掲載した関連記事をこの記事の最終部分に掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

光と影による奥行きの表現

奥行きを生み出すもう一つの方法は、光と影を活用することによって効果を得られます。

光源を意識して陰影の濃さを調整すると、手前と奥の距離感を強調できます。手前の影は濃く明瞭に、奥の影は淡くぼかすことで、自然に奥行きが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人が、この技法を身につけると、平面的だった描写が一気に立体的に変化します。

次の作品では、「画面深度」を増すための工夫として、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、その効果を高めています。あなたも是非試してみてください。^^

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

奥行きを意識した構造化の工夫には、手前と奥の差をつけること、モチーフの重なりを利用すること、透視図法を活用すること、光と影を調整することが効果的です。

鉛筆画中級者の人は、これらを意識することで、平面的な印象を克服し、作品に深みと迫力を与えることができます。

細部にとらわれすぎない描写の進め方

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

複雑なモチーフを描くときに、多くの人が陥りやすいのは、細部に集中しすぎてしまうことです。

鉛筆画中級者の人はとくに、部分的に描き込みを進め過ぎて、全体のバランスを見失ってしまう傾向があります。

本章では、細部にとらわれすぎずに、全体を整えるための描写の進め方を紹介しましょう。

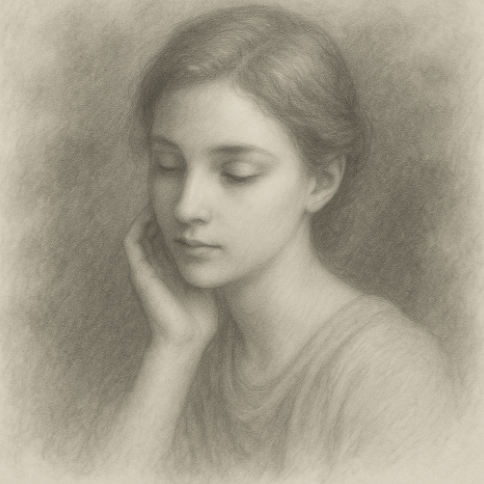

全体から部分へ進める

-2019-2.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

描写の基本は「全体から部分へ」という流れです。大きな形や主要な構造を押さえてから、徐々に細かい部分へ移ることで、作品全体の統一感が保たれます。

たとえば、人物を描く際には、顔の細部から始めるのではなく、頭部全体の輪郭や位置関係を確認してから目や口を描き込むと、全体の調和が崩れにくくなるのです。

鉛筆画中級者の人は、この順序を守ることで、描写の安定感を高められます。

細部の描写に入る前の確認事項

-2019-3.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

細かい部分を描き込む前には、必ず全体の比率や、構図を再確認する習慣を持つことが大切です。

たとえば静物画で、果物や器の一部分を描き込み始める前に、全体の配置や大きさが適切かを見直すことで、描写のずれを防げます。

確認を挟むことで修整が容易になり、完成度を高められるのです。

尚、ここで一点注意点があります。画面の一番下の線上に、「モチーフを乗せたように描く」ことは禁じ手です。とくに、主題をそのように描くと、作品が台無しになるので注意しましょう。

主題が、画面上に納まりきらない場合には、画面からはみ出るように描くことで、逆に、作品の外部に向かった広がりを表現できるのです。

無理矢理に、主題を画面に収めた作品は、視覚的に「窮屈」なイメージの仕上がりになってしまうので、注意が必要となります。

メリハリをつけて描く

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

全ての細部を、均一に描き込む必要はありません。主題となる部分はしっかりと描写し、それ以外は抑えることで視線の動きを誘導できます。

風景画であれば、構図上の中心(寸法上の中心ではありません)に据える建物や木を丁寧に描き、遠景のモチーフはあっさりと処理するなど、描写にメリハリをつける工夫が求められるのです。

鉛筆画中級者の人は、この考え方を実践することで、画面全体にリズムを生み出せます。

描写を途中でやめる勇気

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

細部にこだわりすぎると、描き込みが重なりすぎて画面が濁ることがあります。あえて描写を途中でやめることで余白が生まれ、視覚的な呼吸を与えられるのです。

余白は未完成部分ではなく、観てくださる人の想像を促す重要な要素でもあり、鉛筆画中級者の人が「描きすぎない勇気」を持つことで、作品に洗練された印象が加わります。

細部にとらわれすぎない描写の進め方は、全体から部分へと進める順序を守り、細部に入る前に全体を確認し、描写にメリハリをつけ、必要に応じて描写をやめる勇気も持つことです。

鉛筆画中級者の人は、これらを意識することで、複雑なモチーフを無理なく整理して、安定感のある表現を完成させることができます。

構造化を習慣にする練習方法

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフを単純化して描く力とは、一度学んだだけでは身につくはずはありません。

鉛筆画中級者の人が、確実に上達するためには、構造化を日常的な練習の中に取り入れて習慣化することが欠かせまないのです。

本章では、そのための実践的な練習方法を紹介します。

短時間でのスケッチを繰り返す

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

長時間かけて一枚を仕上げるのではなく、短時間でモチーフの構造を捉えるスケッチを繰り返すことが効果的です。

たとえば、10分程度で基本形を描き出す練習を続ければ、複雑な制作対象も自然に分解して捉えられるようになれます。

鉛筆画中級者の人は、量をこなすことで、観察と構造化のスピードが鍛えられるのです。

この場合のコツは、3B以上の柔らかい鉛筆の芯をあえて尖らせずに、人指し指・中指・親指で優しく軽くつまむように持ち、「描いては消し・描いては消し」をせずに、短時間で集中して、描線するのが良いでしょう。

3B以上の鉛筆は、スケッチブックや紙に優しく触れても、画面にしっかりと線を残せるので、集中さえできていれば、直感的で大胆な制作ができます。短時間で制作した後に、練り消しゴムなどで、不要な線を整理すると良いです。

また、その際の姿勢では、足を組まずにイスに深く座って制作することで、安定した描線を得られますし、長時間取り組む場合であれば、「疲れにくく」もなれます。^^

身近なモチーフを使う

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

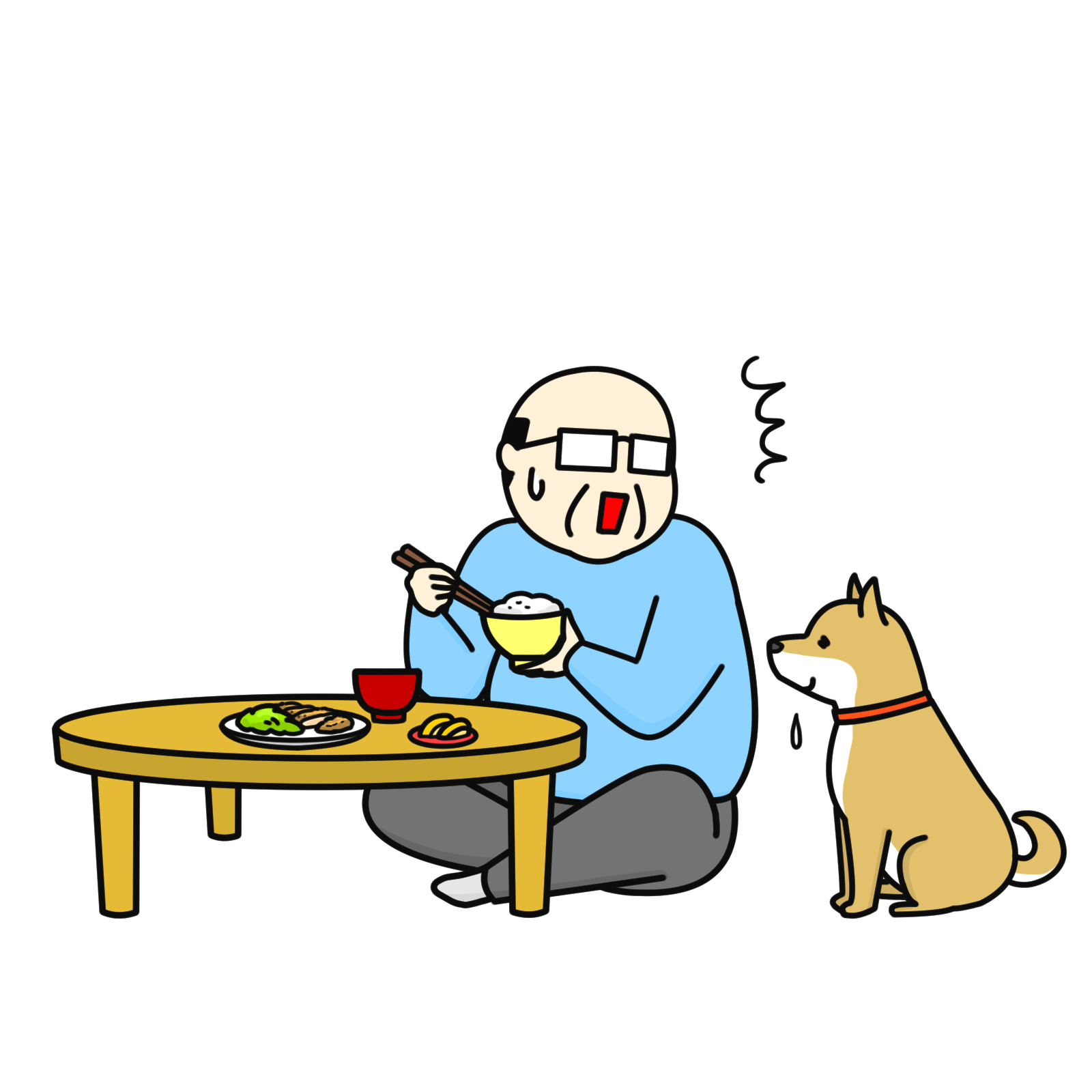

特別な題材を探す必要はありません。日常の身近にあるカップや本、あるいは、調理器具及び野菜や果物などを題材にするだけでも、構造化の練習は可能となります。

身近な制作対象ほど観察の機会が多く、反復練習がしやすいため、習慣化には最適です。

鉛筆画中級者の人は、難しすぎないモチーフから始めて、徐々に応用していくと無理なく継続できます。

描いた後に振り返る

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

練習で終わらせるのではなく、描き終えた後に必ず振り返りを行うことも重要です。

分解の仕方が適切だったか、全体と部分のバランスはどうだったかを確認することで、次に改善すべき点が明確になります。

鉛筆画中級者の人が、振り返りを習慣化することで、同じ失敗を繰り返さずに効率的に上達できるのです。

記録を残して成長を確認する

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

練習で描いた、スケッチやデッサンをノートやファイルにまとめておくと、自分の成長を客観的に確認できます。最初はぎこちなくても、続けるうちに線が整理されていることに気づけるのです。

自分自身の成長の実感は、モチベーションの維持につながり、習慣を支える大きな力になります。鉛筆画中級者の人は、この記録を積み重ねることで、確かな自信を得られます。

継続のための工夫を取り入れる

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

習慣化を実現するには、負担を減らす工夫も必要です。

たとえば、一日一枚だけの小さなスケッチを目標にすれば無理なく続けられますし、週末には少し大きな作品に挑戦するなど練習に変化を加えると飽きにくくなります。

あるいは、日常的に描いたスケッチを、リアルにさせるための仕上げを休日に行うという考え方もあるのではないでしょうか。

さらに、仲間と描いた作品を見せ合う機会を持つと、継続の動機づけになります。鉛筆画中級者の人は、このような工夫を生活に取り入れることで、構造化の技術を自然に習慣化できるのです。

構造化を習慣化するには、短時間スケッチやデッサンの反復、身近なモチーフを利用する工夫、振り返りを欠かさない姿勢、記録を残して成長を確認する習慣、そして継続を支える小さな工夫が効果を発揮します。

鉛筆画中級者の人は、これらを継続することで、複雑なモチーフを整理して描ける力を自然に身につけられるでしょう。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

基本形への分解練習

身近な複雑なモチーフ(例えば取っ手付きのマグカップや観葉植物)を選び、球体や円柱、立方体などの単純な図形に分解してスケッチします。

輪郭を追うのではなく、最初に骨組みを描くことを重視し、形がどのような基本形の組み合わせで成り立っているかを理解しましょう。

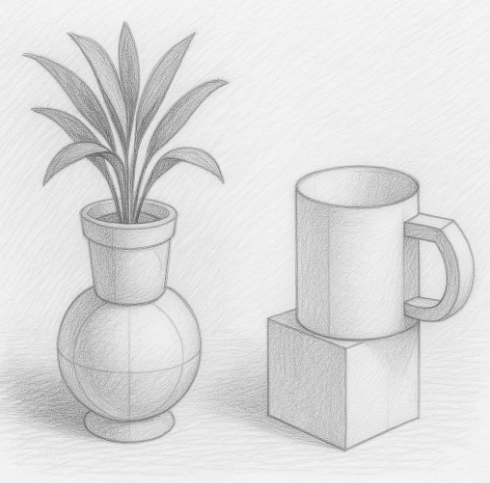

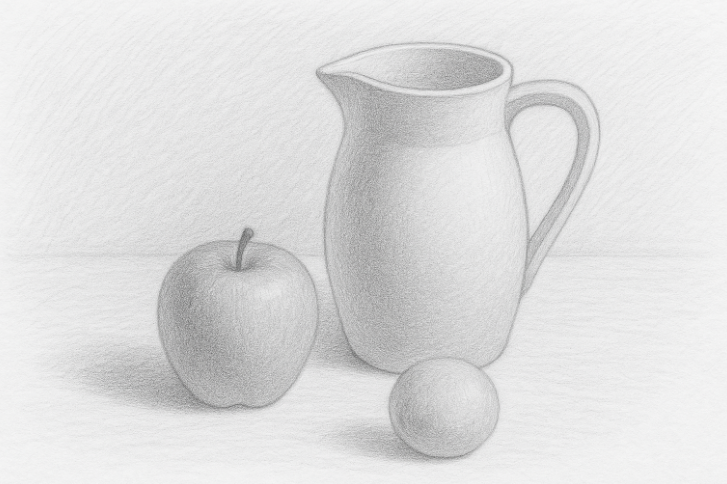

参考画像です

複雑な輪郭の整理練習

椅子や楽器など、入り組んだ輪郭を持つモチーフを題材に選びます。

大きな輪郭を軽く押さえてから、内部の空間やネガティブスペース(※)を図形としてとらえ、段階的に輪郭を整えるのです。

部分を細かく見る前に、全体を構造化する訓練を行いましょう。

参考画像です

※ ネガティブスペースとは、余白ではなくて、モチーフの存在周辺の空間を指します。

奥行きを意識した配置練習

果物や器など、複数のモチーフを組み合わせて静物を作り、手前と奥の制作対象を意識的に配置します。

手前は濃く、奥は淡く描写することで距離感を演出し、構造化の段階で前後関係を整理しましょう。

光源を一定に保ち、陰影の差で奥行きを強調することを目的とします。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

複雑で描きにくいモチーフを整理して描くためには、観察力だけでなく「構造化」という視点を持つことが欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって、この構造化の技術は描写の安定感を高め、作品をより完成度の高いものへ導く力となります。

この記事でご紹介しました、各ステップや練習方法を振り返りながら、ご自身の制作に活かしていくことが大切です。

以下にポイントを整理します。

- モチーフを、球体や立方体などの基本形に分解して捉えることで、複雑さを和らげて描き出しの不安を軽減できる。

- 複雑な輪郭は、大きな輪郭を優先して押さえ、部分を図形化しながら整理することで正確さが増す。

- 奥行きを強調するには、手前と奥の描写に濃淡の差をつけ、重なりや透視図法、光と影を利用するのが効果的である。

- 細部にとらわれすぎず、全体から部分へと進め、描写に強弱をつけることで画面にリズムと余白の呼吸を与えられる。

- 習慣化のためには、短時間のスケッチやデッサンを繰り返し、身近なモチーフを活用して、振り返りと記録も行い、継続しやすい工夫を取り入れることが有効である。

これらのポイントは一度試すだけでは身につかず、繰り返しの練習を通じて、体に染み込んでいきます。とくに、鉛筆画中級者の人は、部分的な失敗を恐れず、全体の整理力を養うことを優先してください。

構造化を意識すれば、複雑な制作対象でも自信を持って取り組めるようになれて、表現の幅も広がります。

最終的には、自分の中で自然に形を分解し、奥行きや輪郭を整理できる力が備わり、難しいモチーフでも確実に描ける実感を得られるでしょう。

日々の練習の中で、これらの方法を少しずつ積み重ねていくことが上達への近道です。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人にとって、これらのプロセスを繰り返し練習することが、難しい制作対象を自信を持って描く第一歩になります。