こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

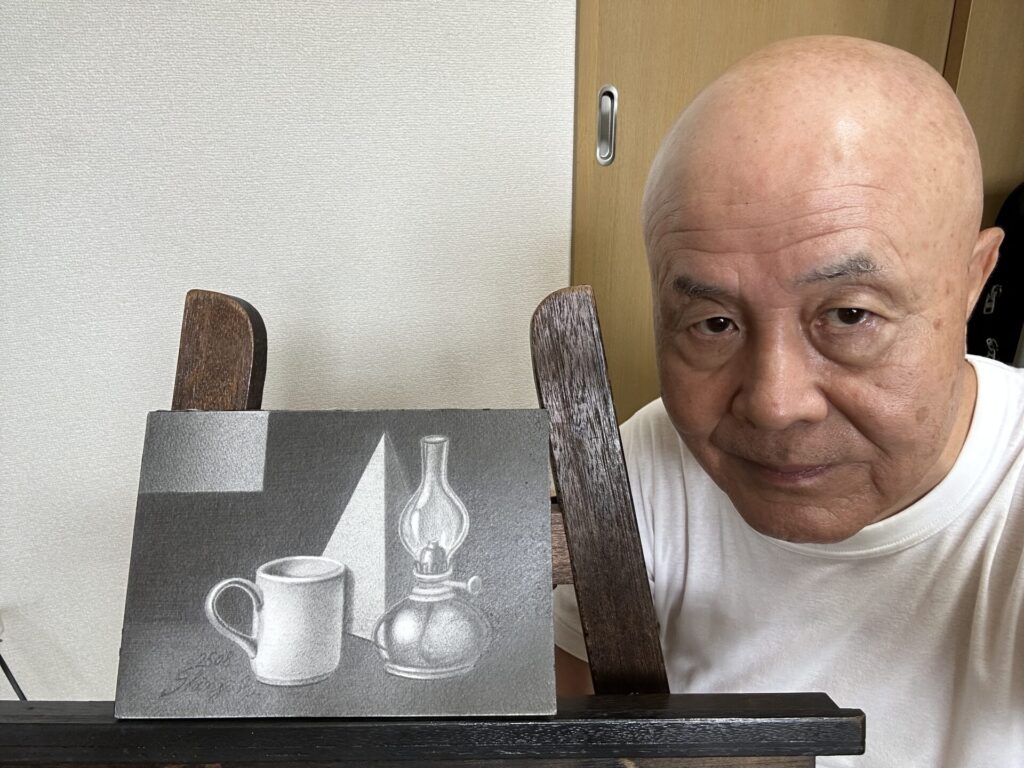

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描き続ける中で、「自分らしさをどう表現するか」という壁にぶつかることは、多くの鉛筆画中級者の人が経験する課題でしょう。

基礎力が安定し、ある程度の技術を身につけた段階では、模倣だけでは物足りず、自分ならではの表現を求めるようになるものです。

この記事では、個性を活かしたスタイルを築き上げるための手順を整理し、描写の方向性を定めるヒントを具体的に提案します。

あなたらしい、デッサンスタイルを確立することは、作品に説得力を与えるだけでなく、観てくださる人の記憶に残る、印象的な作品を生み出す力にもつながるのです。

それでは、早速見ていきましょう!

自分の観察眼を鍛えて特徴を掴む

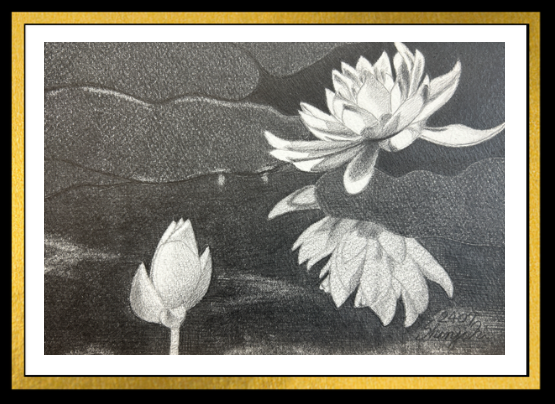

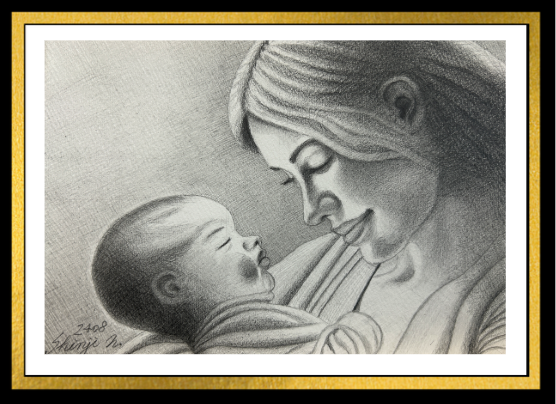

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で個性を確立するためには、まず自分の観察眼を磨き、制作対象の特徴を的確に掴む力が欠かせません。

基礎的な描写力は、すでに備えている鉛筆画中級者の人にとって、次の段階は「どの部分を重視し、どのように表現するか」を選び取る意識を持つことです。

本章では、すべてを均等に描き込むのではなく、モチーフの本質を見抜き、それをどう鉛筆の線や濃淡に反映させるかが、個性を形づくる第一歩となる点について解説します。

部分ではなく全体の印象を捉える

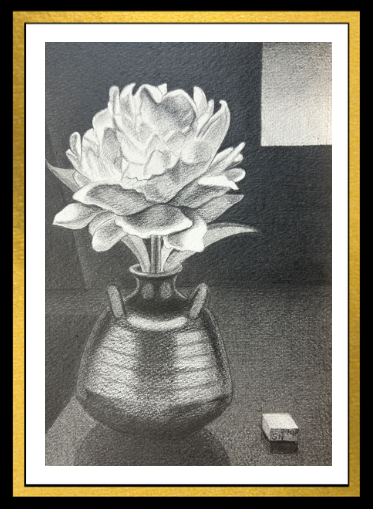

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

制作対象物を観察する際には、細部に目を奪われてしまうと、全体の調和を見失いがちです。

鉛筆画中級者の人は、まずモチーフ全体を眺め、形のまとまりや大きな光と影の関係を掴むことを優先しましょう。

これにより、描き始めから全体像がぶれず、自身の意図に沿った構図を築きやすくなります。

特徴的な要素を見極めて強調する

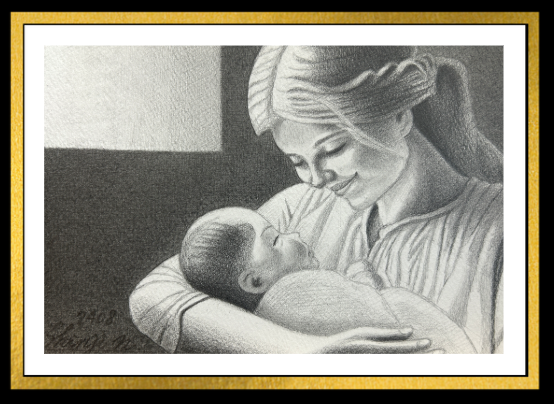

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

観察を重ねる中で、「このモチーフを他のモチーフと区別できる要素は何か」を探すことが重要です。

たとえば、人物であれば目元の印象、風景なら光の方向や木々の形など、特徴を見つけて描写に反映します。

この強調が表現の個性となり、他の作品との差別化を生み出すのです。

視点を変えて対象を捉える

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

正面からだけでなく、斜めや俯瞰、あるいは逆光など、異なる視点からモチーフを観察する習慣を持ちましょう。

鉛筆画中級者の人にとって、多様な角度からの観察は表現の幅を広げ、柔軟なスタイルの形成につながるのです。

視点を変えることで、気づく特徴を積極的に取り入れると、より個性的な構図が生まれます。

観察メモを描き溜めて分析する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

日常の中で出会ったモチーフを、簡単なスケッチやメモで記録することも有効です。

繰り返し記録を積み重ねることで、自分が無意識に惹かれる形や、光の傾向が浮かび上がります。

それを分析することで、「自分らしさ」がどこにあるかを明確にできて、スタイル確立の方向性が見えてくるのです。

導入の段階で、観察力を意識的に鍛えることは、自分の表現スタイルの基盤を固める上で大きな意味を持ちます。

尚、提案ですが、5感に訴えるテーマを考えるというのも、他者と差別化するための重大なポイントになるでしょう。それも、ただ単純に視覚だけではなく、2~3以上の感覚を同時に刺激できる作品などです。

具体的な一例として、キャンプで焚火の上にかかっている、肉の塊が「ジュウジュウ」と油を滴らせて焼けているとすれば、視覚・嗅覚・聴覚・触覚(焚火の温度)を刺激されますよね。^^

自分らしいタッチを見つける工夫

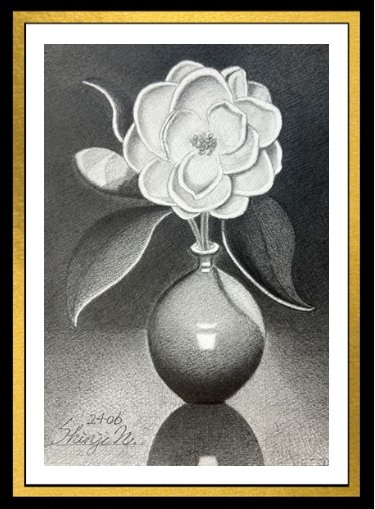

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で個性を発揮するために、欠かせないのが「タッチ」の選び方です。タッチとは単なる線の描き方や、濃淡の加え方にとどまらず、作品全体の印象を大きく左右する要素です。

鉛筆画中級者の人にとって、基礎的な筆圧や線のコントロールは、ある程度身についているため、次の段階では「自分らしいリズム」を持ったタッチを模索することが求められます。

本章では、タッチの積み重ねは、やがて一目で誰の作品かを感じ取れるほどの、個性につながっていく点について解説しましょう。

線の方向性を意識する

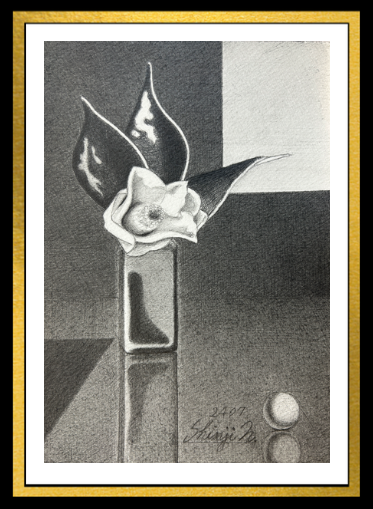

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

モチーフを構成する線は、方向や角度によって印象が変わります。

縦線を多用すれば安定感や堅さを与え、斜線を組み合わせれば動きや緊張感を生み出せるのです。

鉛筆画中級者の人は、無意識に選んでいる線の方向を改めて意識し、意図的にコントロールすることで、表現の幅を広げることができます。

筆圧の強弱でリズムを作る

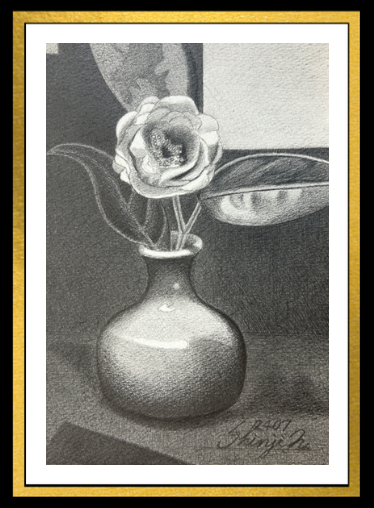

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

筆圧を一定に保つだけでは、平板な印象になりがちです。強い線と弱い線を組み合わせることで、画面にリズムが生まれます。

たとえば、主題(主役や準主役、以下主題)に近い部分は筆圧を強めに描写し、背景や補助的な要素は軽やかに流すと、視線誘導が自然に成立するのです。

この強弱の工夫が、自分らしいタッチを形成する鍵となります。

太線と細線を使い分ける

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

線の太さは、距離感や質感の表現に直結します。

太い線は、力強さや近景を強調する効果を持ち、細い線は、繊細さや遠景を示すのに適しているのです。

描写対象に応じて、線の太さを意識的に変化させることで、作品全体に深みと個性をもたらすことができます。

タッチの重なりを分析する

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

自分の描いた作品を振り返り、どのような線の重なりが心地よいかを分析することも重要となります。

ランダムに見える線でも、無意識に繰り返すパターンは「自分らしさ」の表れであり、意識的に、そのパターンを強調することで、スタイルはより明確な形に定着していくのです。

タッチを意識的に磨くことで、作品には統一感が生まれ、観てくださる人に強い印象を与えることができます。

鉛筆画中級者の人は、単なる技術習得の枠を超え、線そのものに「自分の声」を宿すことを意識することで、個性的なスタイルを築き上げられるのです。

タッチの選択と積み重ねは、表現の核となる要素であり、これを確立することが自分らしいデッサンスタイルの大きな柱となります。

構図で個性を際立たせる工夫

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における構図は、単なるモチーフの配置にとどまらず、作品全体の印象や観てくださる人の視線の動きを決定づける要素です。

鉛筆画中級者の人が、自分らしいスタイルを確立するためには、技術だけでなく「どのようにモチーフを画面に置くか」という選択が欠かせません。

本章では、構図に意識を向けることで、同じ対象を描いても個性の差が生まれ、表現に一貫性が備わる点について解説します。

※ 構図については、取り組みやすい基礎的な構図について、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

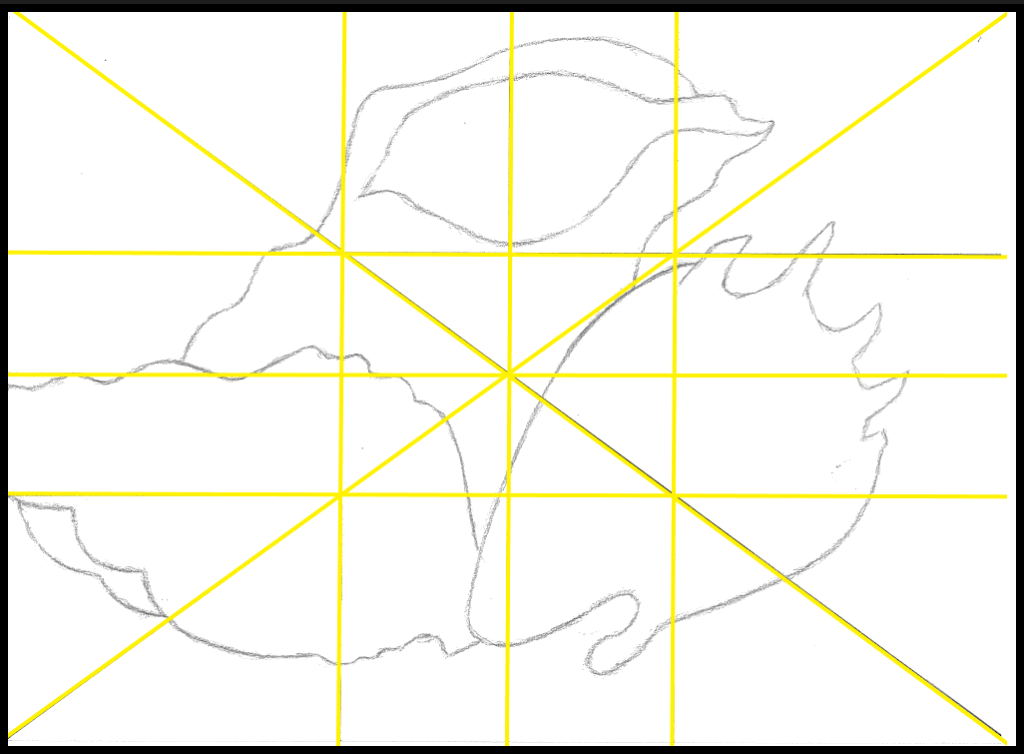

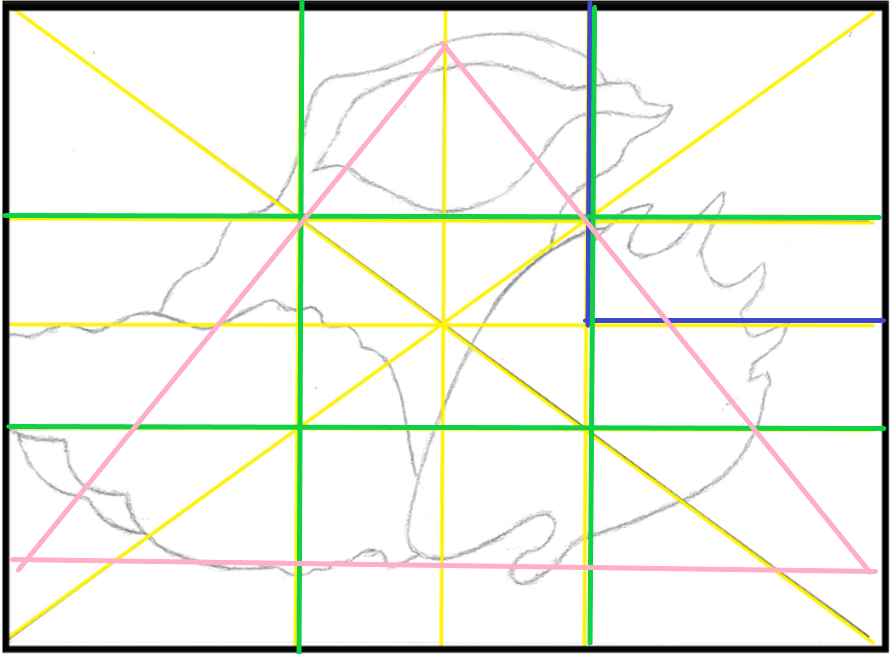

3分割法で主役を強調する

3分割法は、最も基本的でありながら、効果的に主役を際立たせられる方法です。

画面を縦横3等分し、その交点や線上に主題を配置すると、自然で安定感のある構図になります。

鉛筆画中級者の人は、この法則を土台にしつつ、主題をどの位置に置くと自分らしい緊張感や、物語性を持たせられるかを探ることが重要です。次の作品を参照してください。

-220609-9.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

視線の動きを設計する

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

我々人間の目は、画面の中で無意識に線を追います。

斜めの枝や流れる雲、人物の目線など、視線誘導の要素を意識して配置することで、画面全体に動きが生まれるのです。

あなたが伝えたい印象に合わせて、視線を導くことは、作品に独自のリズムを加える工夫となり、個性の表現に直結します。

余白を活かして静けさを表現する

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

すべてを埋め尽くす描写は、力強いものの、画面が詰まりすぎて重たく見えることもあるのです。

余白をあえて残すことで、モチーフが引き立ち、静謐な空気感を漂わせることができます。

鉛筆画中級者の人は、自分が得意とする雰囲気に応じて余白を操作し、作品にあなたらしい呼吸を宿すことが大切です。

構図のバリエーションを試す

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフでも、中央配置、対角線構図、Z字やS字など、さまざまな構図で描き比べると、自分にしっくりくる傾向が見えてきます。

これは、自分の好みや得意なリズムを見極める有効な方法です。数多くの構図を試すことで、自分のスタイルに自然に定着するパターンを発見できるでしょう。

構図と聞くと、理論的で固定的に思えるかもしれませんが、その中にこそ「選択の自由」が隠されています。

構図は、簡単なものもたくさんありますので、是非、構図のたくさん載っている本を一冊購入することがオススメです。

鉛筆画中級者の人は、モチーフをどこに置き、どこをあえて描かずに残すかといった判断を繰り返す中で、自分らしい画面づくりの感覚を養っていけます。

構図に、一貫性と意図を持たせることは、自分だけのデッサンスタイルを確立する大きな柱となるのです。

光と影の解釈で独自性を出す

鉛筆画において、光と影の扱い方は、作品全体の雰囲気を決定づける重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、個性を表現するには、単に光源を再現するだけでなく、その解釈に自分なりの視点を加えることが必要になります。

光と影は、現実を忠実に写すためのツールであると同時に、作者の感情や意図を込められる表現手段でもあるのです。

本章では、自分のスタイルを築くためには、光と影の使い方に一貫した特徴を持たせることが効果的である点について解説します。

尚、黒い下敷きを一枚購入して、その上にモチーフを配置すると、「素晴らしい反射影」を得られるのです。^^

部屋の明かりを消して、デスクライトを斜め上から当てるだけでも、「描きたくなる情景」が生まれるはずです。次の作品を参照してください。

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

光源を意識して一貫性を保つ

窓辺の静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

光源が、どこから来て、どこに当たっているかを明確にすることで、画面全体に統一感が生まれます。鉛筆画中級者の人は、光源を曖昧にせず、影がすべて同じ方向に落ちるよう意識しましょう。

明暗の秩序が整うことで、観てくださる人に安心感と、説得力を与えることができます。影の位置・角度・長さ・濃さは、意識的に調整が必要になります。

そのうえで、あなたが好む光源の位置や角度を意識的に選ぶことが、独自の作風を形づくる第一歩となるのです。

明暗のコントラストで強調する

蘇った時間 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

光と影のコントラスト(明暗差)を強調するか、あるいは柔らかく抑えるかで作品の印象は大きく変わります。

強いコントラストは、力強さや劇的な雰囲気を与え、淡いグラデーション(階調)は静かで穏やかな印象を醸し出せるのです。

鉛筆画中級者の人は、自分が表現したい世界観に合わせて明暗の幅を選び取り、その傾向を作品に反映させることで個性を明確にしていけます。

中間トーンを豊かに扱う

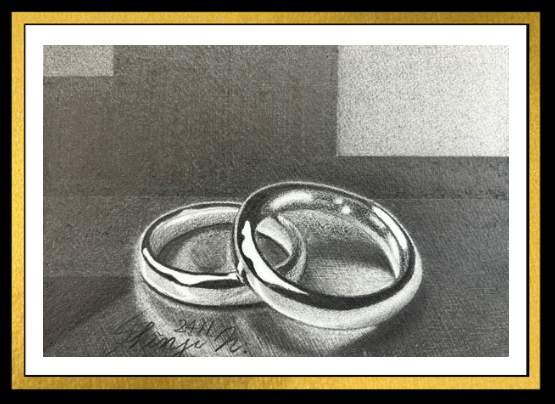

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

影を黒一色で塗りつぶすのではなく、中間トーンを丁寧に使うことはリアリティー(現実性)と表現力を高めるカギです。

中間トーンの幅を広げれば、柔らかさが際立ち、狭めれば緊張感が増します。

鉛筆画中級者の人は、特にこの調整に敏感になることで、あなたならではの陰影の質を生み出すことができるのです。

光と影を感情表現に活かす

光と影は、単なる物理現象ではなく、感情や物語を伝えるツールとして活用できます。

たとえば、光を強調することで希望や明快さを表現でき、影を深く落とせば静けさや孤独感を示すことも可能です。

自分の感情や、伝えたいテーマを陰影に反映する習慣を持つと、作品に独自の深みが宿ります。次の作品も参照してください。

-2019-3.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

光と影の扱いは、技術面だけでなく、精神的な要素とも結びついています。鉛筆画中級者の人は、単なる再現にとどまらず、自分の意図を陰影に重ね合わせることで、作品に強い個性を与えることができるのです。

光と影を解釈する力を磨くことは、まさに自分らしいデッサンスタイルを確立する、大きな手段となるでしょう。

描き込みの取捨選択でスタイルを固める

-2019-3.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、自分のスタイルを確立するうえで、描き込みの取捨選択は避けて通れない課題です。

すべてを細密に描写すれば、技術力は伝わりますが逆に画面が窮屈になり、印象が薄れることもあります。

一方で、省略を多用しすぎれば説得力に欠け、完成度が低く見える恐れもあります。重要なのは、自分自身がどの部分に力を注ぎ、どこを簡略化するのかを明確にしておくことです。

本章では、その判断の積み重ねが、やがて「その人らしい作品」として定着していく点について解説します。

主題と脇役を明確にする

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

まず考えるべきは、画面内で最も伝えたい部分と、それを支える部分の区別です。

主題には、時間をかけて濃淡や質感を丁寧に描き込み、脇役には線を軽く流すことで全体のバランスを取ります。

視覚的な焦点が明確になれば、観てくださる人の印象も強く残り、自分らしい画風を築きやすくなれるのです。

描き込みすぎを避ける意識

鉛筆画中級者の人が陥りやすいのは、全体を均一に描き込もうとする姿勢です。細部まで丁寧に仕上げることは、学習過程では重要ですが、作品全体を通しては緩急が必要です。

あえて余白を残すことで主題が際立ち、呼吸のある画面が生まれます。描かない部分にこそ、描き込み以上の表現力が宿ることを理解することが大切になります。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

つまり、あなたが主題としている部分には細密描写を施し、それ以外の脇役や背景及び遠景には、意図的に「何となくわかる」程度の描き込みにすることによって、主題が引き立つということです。

もっと言えば、仮に、主題以外のモチーフに細かい柄や模様があったり、背景や遠景に細かい木々の葉や複雑な景色がある場合などは、簡略・省略するということが必要になります。

端的な例では、風景画を描いていて、電柱や電線などがある場合には、それらを削除することによって、景色本来の「見映えのする」情景を創り出してよいということであり、これはデフォルメと呼ばれていて、当たり前に行われていることなのです。

デフォルメは、削除・省略・拡大・縮小・つけたしなど何でもアリです。あなたの狙う構図とモチーフを自由に使って、画面全体を使い切り、構図に見合ったデフォルメを行うことで、あなたの狙い通りの作品に仕上げられます。

あなたが試してみたい構図に、ぴったり当てはまる景色などあるはずがありません。どのプロ画家も、このように制作しているのですから安心して実行しましょう。どうです?楽になったのではありませんか?^^

質感の描き分けで工夫する

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

取捨選択は、単なる省略ではなく、質感の描き分けによっても実現できます。

木のざらつきや金属の硬さなど、質感ごとに強弱をつければ、描き込み量が自然に変化するのです。

異なる質感のコントラストは、画面にリズムを与え、観てくださる人に印象的な体験をもたらす要素となります。

自分の好みを明確にする

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

描き込みの量やデフォルメの仕方は、最終的には個人の美的感覚に委ねられます。

何を描き込み、何を省くかの選択には、その人自身の価値観や感情が、色濃く表れるからです。

鉛筆画中級者の人は、自分が「魅力的だ」と感じる部分を意識的に優先することで、個性的なスタイルを定着させることができます。

描き込みの取捨選択は、単なる作業効率ではなく「自分らしさを映す鏡」なのです。

主題と脇役の差をつけ、描き込みと省略のバランスを整えることで、作品全体に一貫性と説得力が生まれます。これこそが、鉛筆画中級者の人が、最終的に到達すべきスタイル確立の鍵となるでしょう。

練習課題(3つ)

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

観察眼を磨くための比較スケッチ

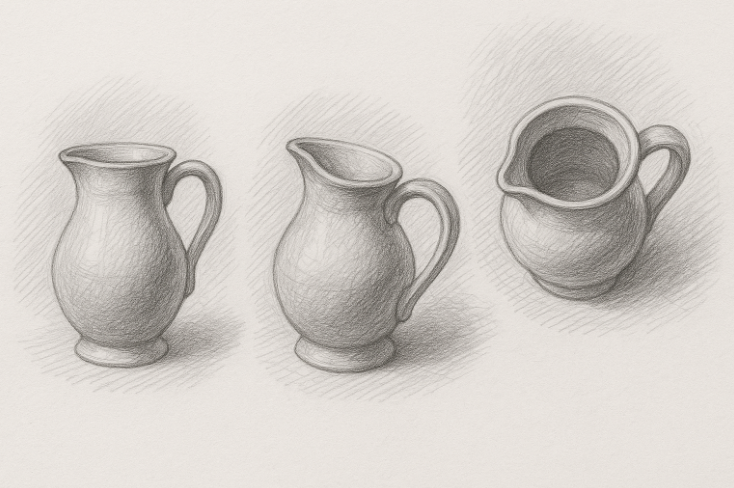

同じモチーフを正面、斜め、俯瞰の3つの視点から素早くスケッチし、どの角度で特徴が最も強調できるかを比較しましょう。

短時間で全体をとらえる練習を通じて、自分の観察傾向を確認し、自分らしい構図の方向性を見つけます。

参考画像です

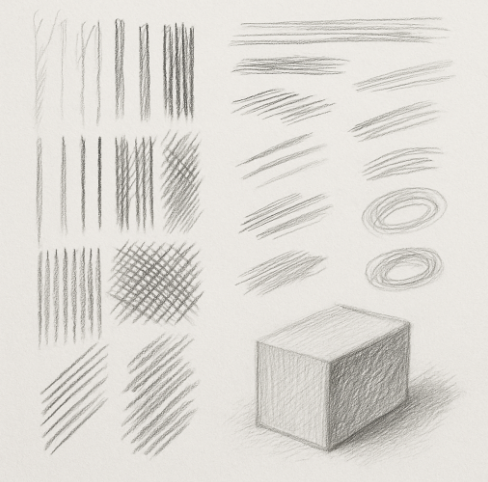

タッチの個性を探る線の反復練習

縦線、横線、斜線、円弧などを繰り返し描き、強弱・太細・速度を意識してバリエーションを増やしましょう。

その中から「心地よい」と感じる線を抽出し、簡単なモチーフに応用することで自分のタッチの癖と強みを発見します。

参考画像です

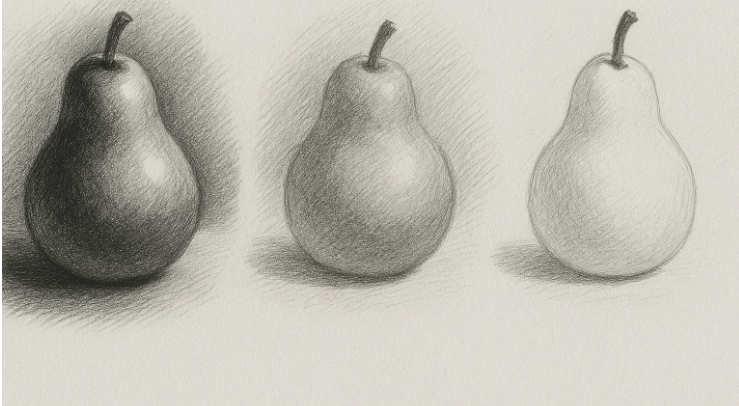

光と影の解釈で雰囲気を変える実験

同じモチーフを使い、光源を強調した場合・柔らかく抑えた場合・余白を活かした場合の3種類を描き比べましょう。

陰影の解釈を意識的に変えることで、作品の印象がどのように変化するかを体験し、自分に合った光と影の表現方法を見極めます。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、自分らしいスタイルを確立するためには、単に技術を積み重ねるだけではなく、自分の感覚や価値観を作品に反映させる姿勢が求められます。

この記事では、観察眼の鍛錬からタッチの工夫、構図の選択、光と影の解釈、そして描き込みの取捨選択に至るまで、段階的にスタイル形成のポイントを整理しました。

これらは、それぞれ独立した要素でありながら、総合的に組み合わせることで初めて「その人らしい作品」として定着していきます。

鉛筆画中級者の人は、これらの要素を一つずつ意識的に取り入れ、実際の作品制作を通じて検証しながら成長していくことが大切です。

以下に要点を整理します。

- 観察眼を磨き、制作対象の特徴を見極めることで、自分が何を大切に描きたいのかが明確になる。

- タッチの強弱や、方向性を工夫することで、自分だけのリズムを持った線を形成できる。

- 構図の選択は、作品全体の印象を左右し、繰り返し試すことで自然と個性が浮かび上がる。

- 光と影を単なる再現ではなく、解釈として扱うことで、作品に感情や物語性を込められる。

- 描き込みの取捨選択は、省略と強調のバランスを整え、自分らしい完成度を確立する鍵となる。

これらの要素を意識して取り組むことで、鉛筆画中級者の人は、作品に一貫性と独自性を持たせることができます。

とくに重要なのは、練習と実作を通じて、自分の感覚を常に確認し続けることです。他者の模倣に留まらず、自分の観察や表現の積み重ねを振り返りながら調整していくことで、スタイルは自然に固まっていくのです。

やがてそれは、「誰が描いたか一目で分かる作品」として形を成し、観てくださる人に強い印象を残す力となるでしょう。

鉛筆画中級者の人にとって、自分らしいデッサンスタイルの確立は、終わりのない探究でもあります。

日々の練習や、作品制作の中で、観察・タッチ・構図・光と影・描き込みのバランスを意識的に試し続けることが、最も確実な成長の道筋です。

自分らしさを追求するその過程こそが、表現者としての魅力を高められる大切な時間であるといえるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

観察眼を養う過程で、モチーフの本質を掴み、自分が大切にしたい要素を自然に取捨選択できるようになります。これは単なる技術の延長ではなく、作品に「自分らしさ」を宿す出発点となるでしょう。