こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

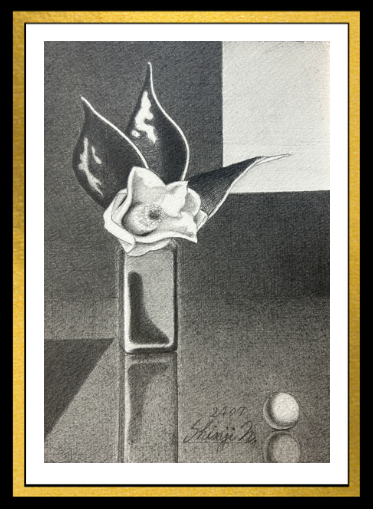

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画はモノクロの表現であるからこそ、光と影の対比が作品全体の印象を大きく左右します。

中でも、コントラスト(明暗差)を効果的に使うことは、立体感や迫力を強調し、観てくださる人の視線を自然に誘導する、大きな武器となるのです。

この記事では、鉛筆画中級者の人が次のステップへ進むために知っておきたい、コントラストを活かした画面構成の極意をご紹介します。

明暗の配置や強弱の付け方、メリハリを出す具体的なテクニックを解説し、練習課題も提示しましょう。

それでは、早速どうぞ!

明暗の基本を理解することから始める

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、コントラスト(明暗差)を活かすには、まず明暗の基本を適切に理解することが欠かせません。

光と影の差は、画面の印象を決定づける決定的な要素であり、立体感や迫力を生み出す大きな鍵でもあります。

鉛筆画中級者の人にとっては、すでに陰影の存在を充分に意識している段階でしょうが、その使い方をより戦略的に捉えることが求められるのです。

本章では、基本を深く理解し直すことで、表現の幅が大きく広がる点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

光源を意識して明暗を配置する

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

明暗の表現は、光源の位置を把握することから始まります。

光が、どの方向から差しているのかを明確に意識し、その影響を受けて生まれる陰影を適切に描くことが大切です。光源が曖昧の場合には、影の位置・角度・濃さ・長さに一貫性がなくなり、作品全体が不自然に見えてしまうのです。

安定した立体感を表現するためには、光源を一つに定め、その結果として画面に落ちる影の成り立ちを設計する姿勢が必要となります。

グラデーションの幅を広く取ることで迫力を出す

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

白から黒までのグラデーション(階調)を、どれだけ意識的に使えるかが、鉛筆画の完成度を大きく左右します。

コントラスト(明暗差)を広く設定すれば、迫力が生まれ、主題(主役や準主役、以下主題)の形が強調できるのです。

逆に、淡い濃度の範囲だけで仕上げると、画面全体が変化の乏しいのっぺりとした、立体感が損なわれた作品になってしまいます。

思い切って、黒を使い切る勇気を持つことが、鉛筆画中級者の人が次の段階に進むための重要な課題といえるでしょう。

明暗の対比で主題を浮かび上がらせる

モチーフを強調するためには、背景との明暗差を意識的に操作することが効果的です。

例えば、暗い背景に明るいモチーフを置けば視線は自然とそこに集まり、逆に明るい背景に暗いモチーフを描けば強い存在感を生み出せます。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

このように、明暗の対比を積極的に利用することで、構図全体に引き締まった印象を与えられます。

視線誘導を意識した明暗の配置方法

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

明暗は、単なる陰影表現ではなく、観てくださる人の視線を誘導する重要な要素でもあります。

人の目は、明るい部分に引き寄せられやすく、暗い部分はそれを抑制する役割を果たしているのです。

この性質を活用し、画面の流れを設計することで、自然と主題へと視線を導くことができます。流れの中で緩急をつければ、作品の印象にリズムが生まれます。

鉛筆画における明暗の基本は、単なる濃淡の違いではなく、立体感や迫力を与えるための構成的な力を持っているのです。

コントラストで画面に奥行きを生み出す

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、立体感や迫力を強調するためには、奥行きの表現が欠かせません。その際に、大きな役割を果たすのがコントラスト(明暗差)の使い方です。

平面的に見えがちな鉛筆画も、明暗を戦略的に配置することで、前後関係や空間の広がりを強調することができます。

鉛筆画中級者の人は、単に影をつけるのではなく、光と影の関係を画面全体で捉えることで、より自然で奥行きのある構図を実現できるのです。

本章では、奥行きを生み出すコントラストの使い方について解説します。

近景・中景・遠景を意識した濃淡の配分

奥行きを表現するには、画面を近景・中景・背景や遠景・に分けて濃淡を使い分けるのが効果的です。

近景は「薄暗く」、中景は「暗く」、背景や遠景は「淡く」描くことで、視覚的に距離を感じさせることができます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

例えば、木々を描く場合、手前の木は「少し濃い陰影」を使って存在感を示し、中景にある木には「濃い陰影」を施し、奥に進むほど「柔らかく薄い陰影」の調子で描けば空気感が生まれます。

このような濃淡の操作は、奥行きを印象付けるうえで極めて重要です。上の作品のような、圧倒的な画面深度を構成する場合には、この方法が効果的です。試してみてください。^^

遠近法とコントラストの組み合わせ

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

遠近法だけでは、奥行きの表現は不充分であり、そこに明暗の強弱を加えることで初めて説得力が増します。

近くの対象物は、やや強いコントラスト(明暗差)で描き、中景にある対象物には強いコントラストを、遠くの対象物は淡くぼかすようにすれば、距離感が自然に伝わるのです。

遠近法と、コントラストを合わせて用いることで、鉛筆画全体にリアリティーと臨場感を持たせることができます。

光と空気感を演出する明暗の構成方法

-誕生2023-Ⅱ-F30-2-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

奥行きの表現では、光や空気感を伝える工夫も必要です。

例えば、遠景をやや白っぽく表現すれば、大気遠近感が生まれ、空間の広がりを強く感じさせられます。

一方で、近景には「少し濃い陰影」を使って、質感も細かく描き込むと、空気を隔てた奥とのコントラストが際立ちます。中景にには「濃い陰影」、奥に進むほど「柔らかく薄い陰影」の調子も効果的に使いましょう。

奥行きを活かした視線誘導の方法

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラスト(明暗差)を用いて奥行きを作ることは、視線の流れをコントロールする効果もあります。

手前の濃いモチーフに、まず視線を集め、その後背景へと視線を導く流れを設計することで、作品のストーリー性が強化されるのです。

観てくださる人が、自然に画面を巡り、主題に集中できるように導ければ、単なる描写以上の力を持つ作品となります。

奥行きを感じさせるためには、前後の濃淡の差、遠近法との組み合わせ、光と空気感の演出、視線誘導の工夫が必要です。

鉛筆画中級者の人は、コントラストを意識的に操作することで、画面に深みと迫力を持たせることができて、作品全体を一段階引き上げることが可能となります。

主題を際立たせるためのコントラスト操作術

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、最も重要な課題の一つは、主題となるモチーフを画面の中でいかに際立たせられるかという点です。

鉛筆画中級者の段階では、モチーフそのものを描ける力はすでに備わっていますが、それを画面全体の構成の中で、観てくださる人に強く訴えるためには、コントラスト(明暗差)の操作が欠かせません。

本章では、背景とモチーフのコントラストをどう扱うかによって、存在感や迫力が劇的に変化する点について解説します。

背景処理で主題を浮かび上がらせる

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

主題を強調する、最もわかりやすい方法は、背景の描き込みを調整することです。

背景をあえて淡く描くことで、濃い調子で描かれた主題が自然に浮かび上がります。逆に、暗い背景に明るめのモチーフを配置すれば、シルエットがくっきりと浮き上がり、視覚的なインパクトが生まれます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

このバランス調整は、画面全体の印象を左右する要となるのです。

部分的な強調で視線を集める

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

画面全体を、強いコントラストで仕上げると、観てくださる人の視線はさまよってしまいます。

そのため、主役となる部分だけに強い明暗差を設け、その他の部分はやや抑えた調子で描くことが効果的なのです。

例えば、人物画であれば顔に最も強い明暗を置き、衣服や背景は中間調でまとめると自然に視線が顔に注目が集まり、部分的な強調が、画面全体を引き締める秘訣となります。

細密描写とコントラストの連携

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

細部を描き込む場所と、省略する場所を見極めることも、主題を際立たせるために重要です。

強いコントラストで描き込まれた細部は、視線を引き寄せやすく、逆に、淡くまとめられた部分は背景のように後退します。

これにより、主題は立体感を伴って浮き上がり、迫力が増します。主題に細密描写とコントラスト操作を連携させることで、画面全体に自然なリズムが生まれるのです。

逆に、主題以外のモチーフに、例えば細かい柄や模様が入っていたとしても、その柄や模様を細密に描写してしまうと、観てくださる人の視線を惹きつけて、主題がかすんだ作品になってしまいます。

我々人間の目は、「細かい柄や模様に注意を奪われる習性」があるので、そのような場合には、主題以外のモチーフに、たとえ細かい柄や模様があったとしても、それらを簡略・省略して描くことで、主題を引き立てられるのです。

この部分は極めて重要な点なので、記憶しておきましょう。細かい柄や模様ではなくても、樹々の細かい葉や、草の茂り具合であっても同じことなので、注意が必要となります。

主題と副要素のバランス調整

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

主題を際立たせるためには、副要素との関係も意識しなければなりません。

副要素を完全に消すのではなく、あえて抑えたコントラストで描くことで、主題との明暗差がより引き立ちます。

背景や脇役的なモチーフは、主題を支える役割を担う存在として調和させることが、完成度の高い構図を作るうえで不可欠です。

主題を際立たせるためには、背景処理、部分的な強調、細密描写のコントロール、副要素とのバランスが欠かせません。

鉛筆画中級者の人は、これらを組み合わせることで、ただ描くだけでなく、観てくださる人に、強く印象を与えられる画面構成を実現できるでしょう。

画面全体のリズムを生み出す明暗の配置

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画におけるコントラストは、単なる陰影の強弱にとどまらず、画面全体のリズムを形づくる重要な役割を担っています。

観てくださる人の視線は、明るさや暗さの変化に自然と反応するため、その配置を工夫すれば画面に動きや流れを生み出すことが可能なのです。

鉛筆画中級者の人は、主題だけでなく背景や副要素を含めて明暗の配置を設計し、全体に調和の取れたリズムを作り出す力を身につけることが求められます。

本章では、効果的な明暗の配置について解説しましょう。

明暗のリズムで視線を誘導する

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

我々人間の目は、明暗の差に敏感に反応します。画面に大小さまざまな明暗のリズムを配置することで、観てくださる人の視線を自然に動かすことができます。

例えば、明るい部分を点在させれば画面全体を巡る流れが生まれ、強い暗部を一点に配置すれば視線が集まるのです。

このリズムを意識することで、作品全体に心地よい動きが宿ります。

繰り返しと変化のバランスを意識する

画面にリズムを作る際には、繰り返しと変化の両立が重要です。

同じ明暗を単調に繰り返すと、変化の乏しいイメージを与えてしまいますが、適度に変化を加えることで、観てくださる人の興味を引き続けることができます。

例えば、背景の木々を同じ濃さで描くのではなく、濃淡を交互に変えると画面にリズムが生まれ、主役も一層引き立つのです。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

強弱を組み合わせた構図設計

強い明暗と、弱い明暗を組み合わせることで、画面にメリハリを作れます。

全体を、強いコントラストで仕上げてしまうと、視覚的に疲れてしまうため、部分的に柔らかい調子を混ぜることが効果的なのです。

強弱の対比を設計することによって、画面に深みが増し、主題と副要素の関係性も整理されます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

リズムを通じた感情表現の方法

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

明暗のリズムは、単なる構成技法ではなく、作品の感情的な側面にも直結します。

柔らかな明暗の流れは、静けさや穏やかさを、激しい明暗の変化は、緊張感や迫力を演出できるのです。

鉛筆画中級者の人が、この点を意識すれば、描写の正確さに加えて感情を込めた表現が可能となり、観てくださる人の心を動かす作品へと近づけます。

画面全体に、リズムを生み出すためには、明暗を使った視線誘導、繰り返しと変化のバランス、強弱の配置、感情表現を意識することが大切です。

こうした要素を踏まえることで、単にリアルに描くだけでなく、画面全体に生命感を宿すことができます。

コントラストで作品に迫力を与える仕上げの工夫

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の仕上げ段階では、細部の描写や質感の表現に目を奪われがちですが、全体の迫力を決定づけるのはコントラストの使い方です。

描き込みを終えたあとに画面全体を見直し、明暗のバランスを調整することで、作品の完成度は一段と高まります。

鉛筆画中級者の人にとっては、この「仕上げの工夫」が作品の評価を左右する重要なポイントとなるのです。

本章では、仕上げ段階でのコントラストの使い方について解説します。

強調すべき部分を最後に際立たせる

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階では、主題となる部分に最も強い明暗差を与えることで、視線を確実に集められます。

すでに描かれている陰影に、さらにもう一段濃いトーンを乗せる、あるいは練り消しゴムでハイライト部分を丹念に拭き取ることで、主役は一層力強く浮かび上がるのです。

こうした最終的な強調作業は、画面全体に迫力を与えるためには不可欠となります。

不要な部分を抑えて画面を整理する

国画会展 入選作品 誕生2014-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

仕上げでは、描き込みすぎた部分を見直し、不要な情報を抑えることも大切です。

副要素や背景が、主題と同じ強さで描かれていると、観てくださる人の視線がさまよってしまいます。

あえて、コントラストを弱める部分を設けることで、主題がより引き立ち、画面に明確な焦点が生まれるのです。

全体の明暗バランスを整える

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

完成に近づくと、部分ごとの仕上がりに意識が集中しがちですが、最終的には画面全体のバランスを俯瞰する必要があります。

左右や上下の、どちらかが過剰に重くなっていないか、明暗の偏りが極端になっていないかを確認し、必要であれば全体を軽く修整しましょう。

この工程によって、作品はより調和の取れた迫力ある一枚に仕上がります。

尚、この場合に、濃いトーンを乗せた部分のトーンの弱め方については、練り消しゴムを「小さなしゃもじ」のような形状にして、濃度を落としたい部分の表面を「優しくなでる」ようにすると効果的です。^^

コントラストの余白を意識する

国画会展 新人賞 誕生2007-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

強い明暗の差を、全体に敷き詰めるのではなく、あえて淡い部分を残すことも仕上げの工夫です。

余白のような、柔らかな明暗があることで、強調された部分が際立ち、画面に呼吸が生まれます。

迫力とは、単に濃い黒の量を増やすことではなく、強弱の中に余裕を持たせることによって生まれるのです。ここをお間違えなく。

迫力ある仕上げのためには、修整の強調、不要部分の抑制、全体のバランス調整、そして余白の活用が欠かせません。

鉛筆画中級者の人は、これらを意識することで、細部にとらわれず画面全体を見渡した仕上げが可能となり、作品は確かな存在感を放つ一枚へと完成します。

練習課題例(3つ)

国画会展 入選作品 誕生2016-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

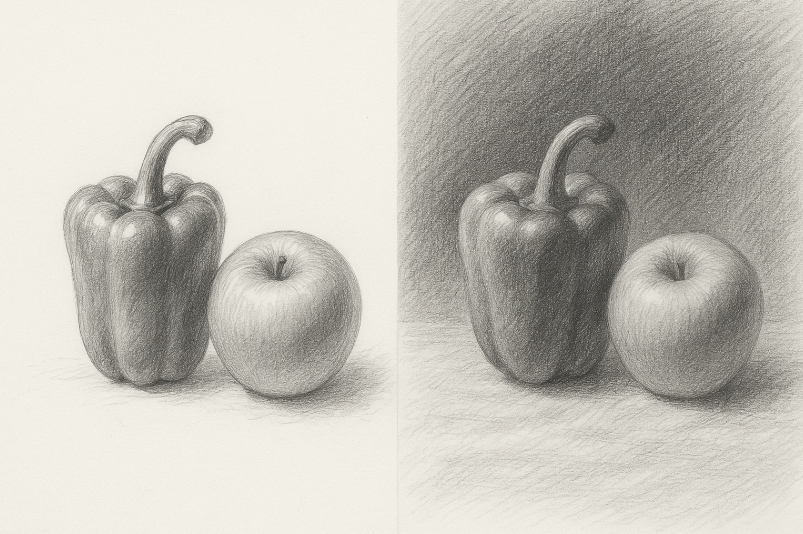

同じモチーフを背景付きと背景なしで描き比べる

主題のモチーフを単独で描いたものと、背景を淡く描き足したものを比較します。

背景をどう処理するかで、主題のコントラストや存在感が、どのように変化するかを体感できるのです。

参考画像です

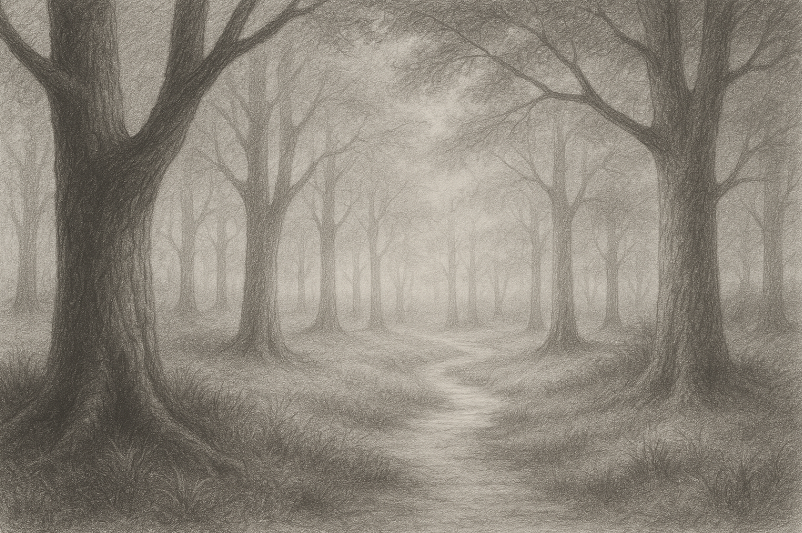

近景・中景・背景や遠景を設定して濃淡の差をつける

奥行きを意識し、近景は「薄暗く」、中景は「暗く」、背景や遠景は「淡く」描き分けてください。

鉛筆画中級者の人にとって、空気感と距離感を作る最適な練習となります。

参考画像です

主題と副要素の明暗差を強調する構図を描く

主題となるモチーフを明暗の差で際立たせ、副要素は抑えた調子でまとめます。

視線の集まり方を意識しながら描くことで、画面全体の迫力を高める技術を習得できるでしょう。

参考画像です

まとめ

-5.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における、コントラスト活用の極意を振り返ると、立体感や迫力を生み出すためには、単なる陰影表現を超えて、画面全体を設計する意識が不可欠であることが分かります。

光源を統一し、明暗を意識して、グラデーション(階調)の幅を広げることは基本であり、これを起点として奥行きや主題の強調、リズムの創出、最終的な仕上げへと発展させることができるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、これらを一歩ずつ意識的に取り入れることが、次の成長段階への大きな鍵となるので、以下に、ポイントを整理します。

- 光源を明確にし、影の一貫性を保つことで自然な立体感を実現する。

- グラデーション(階調)の幅を最大限に使い、迫力ある濃淡表現を生み出す。

- 背景や遠景との明暗差を工夫し、主題の存在感を強調する。

- 近景・中景・遠景を明暗で描き分け、奥行きと空気感を伝える。

- 明暗のリズムで視線を誘導し、画面全体に動きを与える。

- 仕上げ段階で主題を強調しつつ、不要な部分を抑えて整理する。

- 強弱の対比や余白を活かし、迫力と呼吸感を両立させる。

これらを総合的に実践することで、単なる描写を超えて「観てくださる人を惹き込む画面構成」が可能となります。

鉛筆画中級者の人は、コントラストを自在に操ることで、自身の作品に確かな迫力と深みを宿すことができて、表現の幅を大きく広げられるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-F10-1996☆-1-150x150.png)

光源の明確化、階調幅の広さ、対比の活用、視線誘導の工夫を意識することで、鉛筆画中級者の人の作品は、確実に次の段階へ進むことができるでしょう。