こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

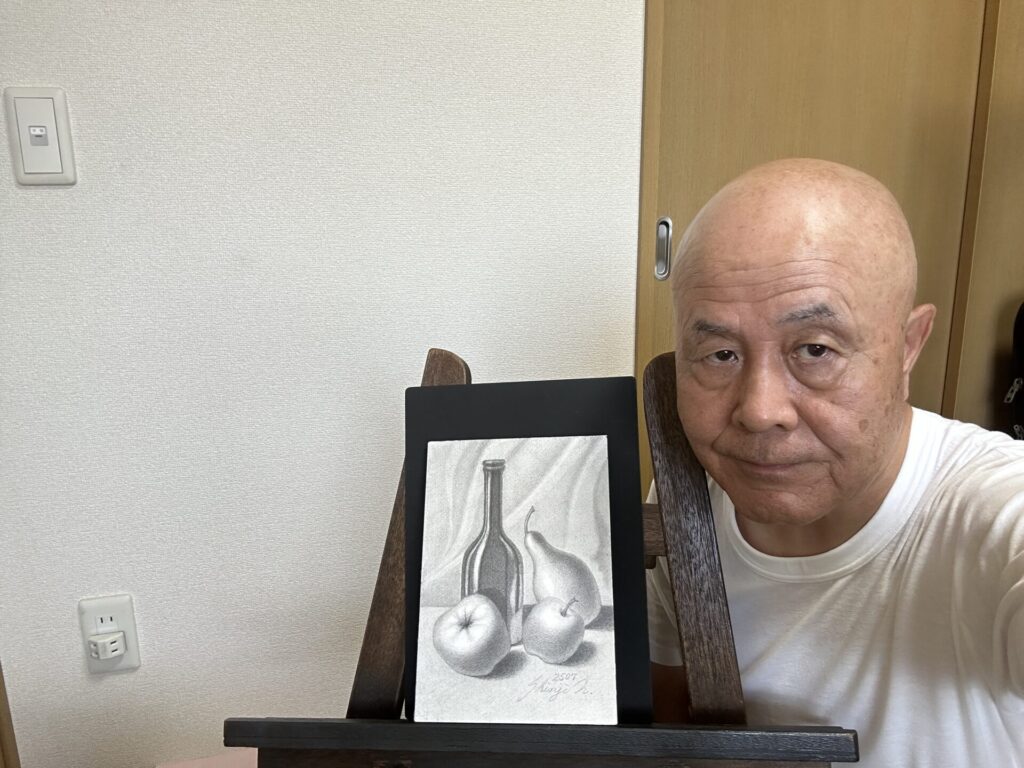

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画中級者の人になると、モチーフ単体の描写力は高まっても、画面全体を使った構図設計で動きを生み出すことに、難しさを感じられる場面が増えていませんか?

静止しているはずの、スケッチブックや紙に、あたかも風や動きがあるかのようなリズムを作るには、視線の誘導・形の繰り返し・空間の変化を意識した配置が欠かせません。

この記事では、スケッチブックや紙全体を活かしながら、動きのある構図を作るための具体的な考え方と技術を、段階的に解説します。

制作の中で陥りやすい停滞感を打破し、作品に生命感を吹き込むための実践的アプローチを学びましょう。

それでは、早速どうぞ!

視線を操る、動きのある構図の基本

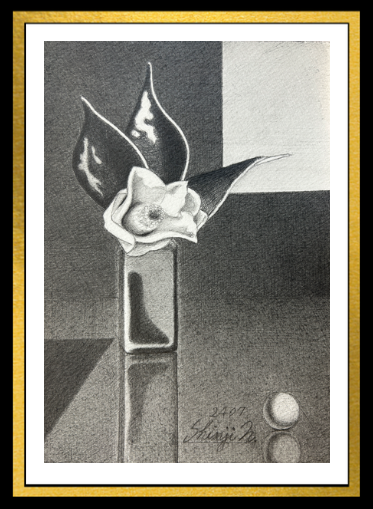

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品に動きを与える最初のステップは、視線の動きを意識した構図設計です。

スケッチブックや紙全体を舞台と捉え、モチーフ同士や背景要素を効果的に配置することで、静止した作品の中にも視覚的なリズムが生まれます。

本章では、構図の基本から解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人が築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

視線の起点を明確にする

動きのある構図は、観てくださる人の視線がどこから始まり、どこへ動くのかを設計することから始まります。

例えば、主題(主役や準主役、以下主題)を画面の左下に置き、右上方向へ背景や補助要素を流すように配置すれば、自然な視線の上昇感が生まれます。視線の起点は、形やコントラスト(明暗差)で強調することが効果的です。

とくに、鉛筆画中級者の人は、起点が曖昧になると全体が散漫に見えるため、最初に注目させたい場所を明確にしましょう。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

曲線や斜線でリズムを作る

秋 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

視線を一気に移動させず、曲線や斜線を使って緩やかに導くと、画面全体に流れが生まれます。

例えば、モチーフの配置や背景の陰影をS字やC字に沿わせると、視線が自然に移動しやすくなるのです。

この手法は構図の硬さを和らげ、柔らかい動きや空気感を表現する際に有効です。とくに、風景や人物背景では、背景の線や物体の並びを意識的に曲線化すると、画面の動きが増します。

次の作品は、S字構図です参照してください。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフの大小関係で動きを強調する

同じ形やモチーフでも、大きさを変えて配置することで、視線のリズムを強調できます。

画面手前に大きく、奥に行くほど小さく配置すれば遠近感も生まれ、動きと奥行きの両方を演出できるのです。ついでに、奥から手前にかけて迫っているように描くことで「緊張感」も表現できます。次の作品を参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、この大きさの変化を使い、スケッチブックや紙全体で緩急をつけることで、単調さを防ぎつつ視覚的なドラマを作れます。

空白を流れの一部として使う

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

動きを作るのは、描き込まれた部分だけではありません。空白(余白)もまた、視線が通る「通路」として機能します。

背景を、あえて省略して余白を残すことで、観てくださる人の視線は自然にモチーフの間を移動し、全体に動きが生まれるのです。

スケッチブックや紙全体のリズムを考える際には、この空白を意図的に配置し、導線の一部に組み込みましょう。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

視線を操る構図は、鉛筆画中級者の人にとって、作品の完成度を一段階引き上げる要素です。

起点を明確にし、曲線や斜線でリズムを作り、大小関係や余白を活用すれば、スケッチブックや紙全体が躍動するような構成が可能になります。

スケッチブックや紙全体を活かすための、モチーフ配置の工夫

国画会展 入選作品 誕生22201-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙全体を活かすには、モチーフを単に中央に置くだけでなく、周囲の空間や他の要素との関係性を意識する必要があります。

配置の工夫によって、画面の動きは大きく変わり、同じモチーフでも印象が一新されるのです。

本章では、静的な描写であっても、配置次第で活き活きとしたリズムを持たせることが可能である点について解説します。

対角線を意識した配置

対角線を活かした構図は、画面全体に動きと奥行きを与えてくれます。

モチーフを、スケッチブックや紙の一方の隅に配置し、反対側に視線を導く要素を置くことで、視覚的な緊張感と動きが生まれるのです。

人物や物体を対角線上に並べると、自然に動きが感じられ、平面的な印象を避けられます。さらに、陰影や背景の形状も対角線に沿わせると、より動きの強調が可能となります。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

3分割構図との組み合わせ

3分割構図は安定感を生みながらも、配置によっては充分に動きを作り出せます。

例えば、主題を縦3分割の左線上に置き、背景や補助的要素を右側に流すようにすると、全体のバランスを保ちつつ視線の動きが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人は、このルールを意図的に崩すことで、よりダイナミックな印象を作ることも可能です。

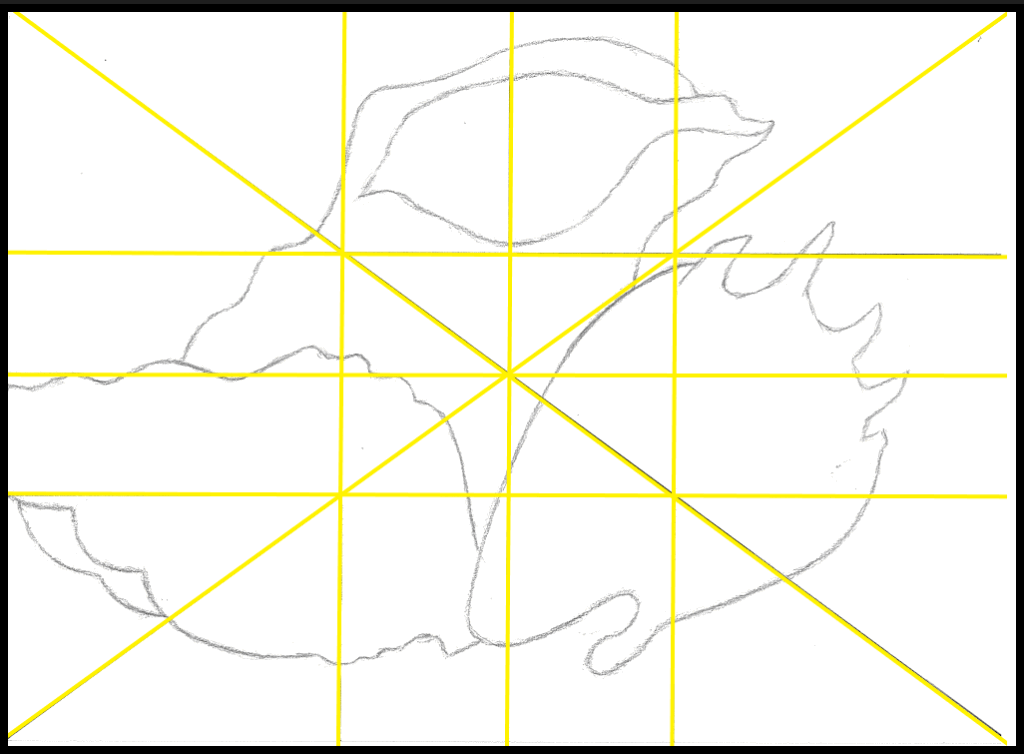

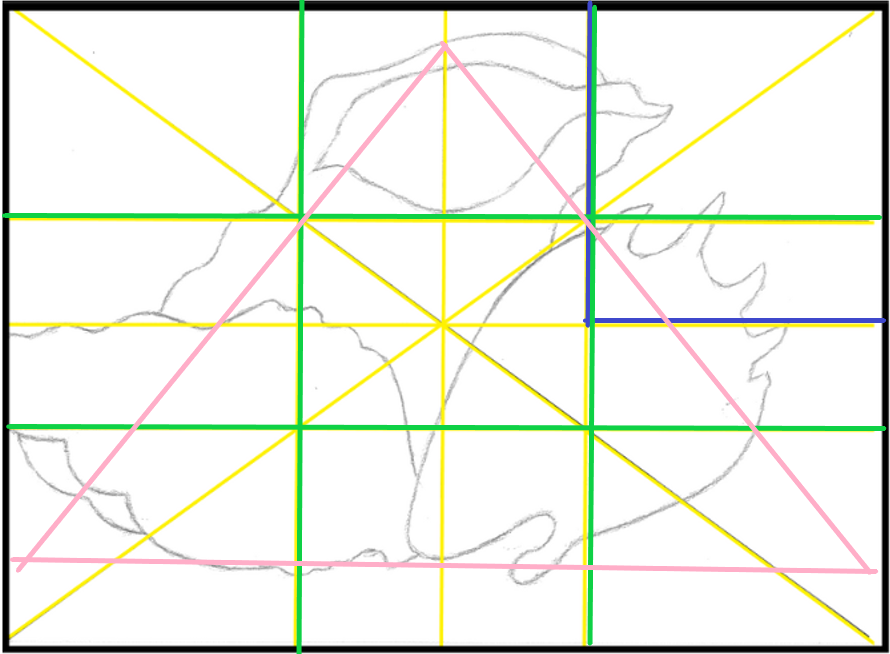

とくに、背景や影の配置を斜め方向に流すことで、3分割構図の安定感と動きが同居した構成が実現します。次の画像と作品を参照してください。

-220609-5.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

配置の「間」を活用する

モチーフ同士の間隔も、動きを左右する重要な要素です。間隔が狭いと密集感や緊張感が生まれ、広いと開放感や緩やかな流れが生まれます。

スケッチブックや紙全体で、大小の間隔を組み合わせれば、リズムの変化をつけられます。この間の設定は、視線の速度や方向をコントロールする鍵となるのです。

また、空白部分をあえて不均等にすることで、観てくださる人の視線に自然な揺らぎを与え、動きの印象を高められます。次の作品を参照してください。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

補助要素で導線をつなぐ

誕生2023-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

主題以外の、小さなモチーフや背景の要素は、導線をつなぐ役割を持たせると効果的であす。

例えば、静物画では、手前に遠因法によって大きくなった小物を置いて、遠近法により対比して小さくなった、奥のモチーフへ視線を導く配置が有効です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

人物画や風景画には、木々や建物の配置、陰影の流れを補助的な視線誘導として活用できます。

さらに、補助要素を繰り返し配置すると、リズムが生まれ、視線がスムーズに画面を巡る構造ができるのです。

スケッチブックや紙全体を活かした構図は、モチーフの配置で大きく変化します。対角線や3分割構図を基礎に、間の取り方や補助要素の配置を工夫すれば、視線がスケッチブックや紙全体を巡り、作品全体に動きが生まれます。

鉛筆画中級者の人は、これらの手法を組み合わせ、主題と背景が一体となった動きを意識することで、より完成度の高い構図を作り出しましょう。

線と形の繰り返しでリズムを生む

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙全体に動きを与えるためには、線や形の繰り返しを意識することが効果的です。

同じモチーフや、パターンを適度に配置すると、視線が自然に動き、作品にリズム感が生まれます。

本章では、形状や方向性を変化させながら繰り返すことで、画面に自然な躍動感が加わる点について解説しましょう。

線の方向を揃えて流れを作る

制作画面内の、複数の要素に同じ方向の線を繰り返し用いると、視線がその方向に導かれます。例えば背景の陰影や布の皺をすべて右上方向へ流すと、画面全体に一体感が生まれます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

同方向の線は、動きの方向性を示す効果が強く、とくに、人物や風景の中で風や流れを表現する際に有効です。

さらに、線の太さや濃淡を少しずつ変化させることで、単調さを防ぎつつ流れを強調できます。

形やサイズを変化させてリズムを強調

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

同じ形を繰り返す場合、全て同じ大きさでは単調になりがちです。大小を組み合わせることで、リズムに緩急が生まれます。

例えば、遠景の建物や木々を小さく、手前のものを大きくするだけで、奥行きと動きが同時に強調できるのです。

この変化は、観てくださる人の視線をスムーズに動かし、スケッチブックや紙全体の動きを作り出します。また、形の歪みや角度を変化させると、より自然で生きた動きが生まれます。

尚、制作する画面内のモチーフは、丸い物や、角張ったものなどそれぞれに偏らせずに、さまざまな形状のモチーフを取り入れることで、バリエーションが出ます。偏った形状のモチーフばかりでは、飽きが来るのです。

配置間隔を変えて視線を揺らす

繰り返す要素の間隔を一定にせず、あえて不規則に配置すると視線が緩やかに揺れ、自然な動きが生まれます。

等間隔の配置は、安定感を与えますが、動きを求める構図では間隔の変化が効果的です。とくに、風景や群像構図では、間隔の揺らぎが画面に生きた空気感を与えてくれるのです。

さらに、手前と奥で間隔を変化させると、動きと同時に距離感も演出できます。次の作品を参照してください。

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

パターンを部分的に崩す

繰り返しの中で一部を意図的に崩すと、そこが視線の滞留点となります。例えば同じ方向に流れる線の中に、逆方向の線を一本だけ入れると、その部分に視線が集まります。

この滞留点は、構図の中で重要なアクセントとなり、全体の動きに変化を与えます。鉛筆画中級者の人は、この崩しを計算的に行うことで、単調さを避けながら動きの質を高められるのです。

さらに、この崩しを主題の近くに配置すれば、自然な強調効果も得られます。線や形の繰り返しは、鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙全体にリズムを与えるための、強力な手法となります。

方向を揃えた線で流れを作り、形のサイズ変化で緩急をつけ、間隔の揺らぎや部分的な崩しで自然な動きも演出できるのです。

そこに濃淡や角度の変化を加えることで、さらに奥行きと生命感が増し、静止した作品であっても、観てくださる人を引き込む構図を完成できます。

光と影で流れを演出する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙面全体に動きを与えるためには、モチーフや線の配置だけでなく、光と影の配置によって視線の流れをコントロールすることが重要です。

陰影は立体感だけでなく、画面全体のリズムや方向性を決定づける要素でもあります。

本章では、光と影を動きの要素として捉えることで、静止した作品に奥行きと躍動感を加えることができる点について解説しましょう。

光源の位置で視線の向きを作る

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

光源の方向を統一すると、陰影の流れが画面全体に一貫した動きを与えます。

例えば、左上から光を当てると、右下方向に影が伸び、自然と視線が光から影へと移動します。鉛筆画中級者の人は、光源の位置を単に形のために決めるのではなく、視線誘導のために計画的に設定すると効果的です。

また、光源を少し斜めに設定すると、直線的ではなく柔らかな動きが生まれます。

陰影の濃淡でリズムを生む

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

濃い影と、淡い影を交互に配置することで、視線の速度と方向に変化が生まれます。

濃淡の差が大きい部分は、視線が止まりやすく、差が小さい部分は視線が動きやすくなるのです。

この性質を活用して、画面全体に緩急のある動きを作ります。とくに、近景や中景の陰影を調整することで、主題への視線を自然に誘導できます。

光の帯で動線をつなぐ

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

画面内に、光の帯のような明るい部分を作ると、それが視線を誘導する通路となります。

例えば、人物画では、顔から肩、腕へと光が連なるように配置すれば、視線が滑らかに移動できるのです。

風景画では、道や水面の反射を光の帯として活用することで、画面全体の動きを強調できます。鉛筆画中級者の人は、この光の帯を複数作らず、一本の主導線としてまとめると、観てくださる人の視線がさまよいません。

影の形で方向性を強調する

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

影の輪郭を、意図的に斜めや曲線に設定すると、視線がその形に沿って動きます。例えば物体の影を長く引いて奥に向かわせれば、遠近感と同時に動きを作れます。

そして、影を複数の方向に分けると視線が分散するため、動きを作る場合は主方向を明確にすることが重要です。

また、影の端をぼかすことで、動きに柔らかさを加えることもできます。光と影は、鉛筆画中級者の人にとって、動きを生み出す強力な構図要素となります。

光源の位置で流れを作り、濃淡でリズムをつけ、光の帯で動線をつなぎ、影の形で方向性を強調すれば、スケッチブックや紙全体が生きた動きを持つようになれるのです。

尚、光と影を強調した制作をする際には、「黒い下敷き「(A4サイズ程度)」を1枚購入して、その上にモチーフを載せて、部屋の明かりを消し、デスクの上の照明を斜め上から当てると、「素晴らしい景色」を得られます。

筆者は、よくその手法を使うのですが、その状態をデジカメやスマホで撮影して、パソコン上に拡大して表示させれば、描きやすくなります。試してみてください。^^

陰影を単なる立体表現ではなく、構図設計の重要な一部として活用することで、作品に一層の魅力と躍動感が加わります。

空間の奥行きで動きを引き出す

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙全体に動きを与えるためには、奥行きを感じさせる構成が欠かせません。

平面上に、立体的な空間を表現することで、視線は手前から奥へと自然に移動し、画面全体に動きと広がりが生まれるのです。

本章では、奥行きを活かして動きを作るための、実践的な方法を紹介します。

近景・中景・遠景の3層構成

スケッチブックや紙を、近景・中景・遠景の3層に分けることで、視線は手前から奥へと連続的に移動します。

近景には「薄暗い状態」で、大きいそこそこ描き込んだモチーフを置き、中景には「しっかりと濃い背景」で、しっかりと描き込みを施したモチーフ、遠景には小さく淡く描いた要素を配置するのが基本です。

この3層の間に、視線が通る「道筋」を意識すれば、視線の動きと奥行きが同時に生まれます。また、各層のコントラスト(明暗差)を変化させることで、視線の速度をコントロールできます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生1013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

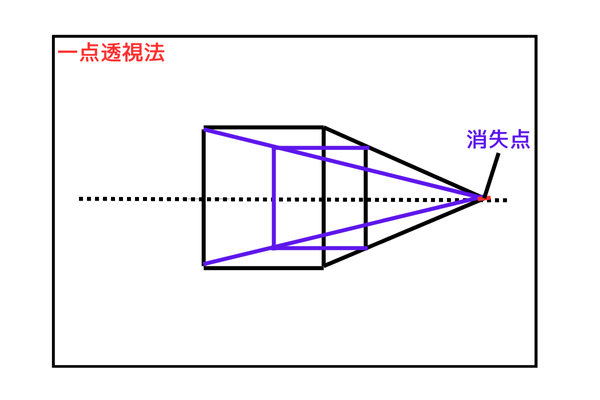

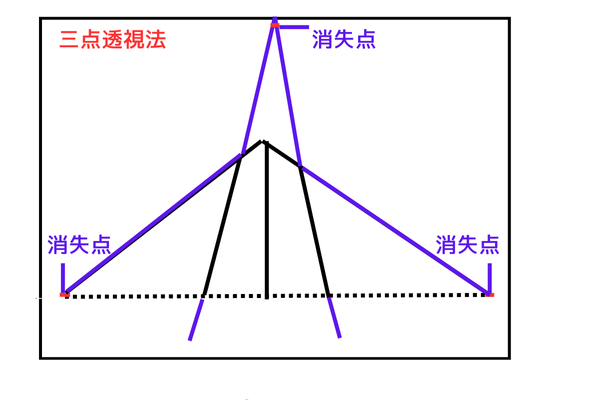

遠近法を使った導線の強調

一点透視や二点透視を活用すると、視線は自然に消失点へ導かれます。

例えば道路や川、建物の壁面などを透視図法に沿って描けば、奥行き方向に強い動きが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人は、透視法を正確に使うだけでなく、線の太さや濃淡を手前から奥にかけて徐々に変化させることで、より自然で流れるような遠近感を演出できます。次の作品を参照してください。

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

空気遠近法で距離感を表現

空気遠近法は、手前を濃く、奥を淡く描くことで距離感を表現する技法です。

背景を淡くすることで視線は自然に手前から奥へ移動し、画面に奥行きと動きが加わります。さらに、淡い背景と濃い前景を対比させることで動きの方向がより明確になります。

この技法は風景画だけでなく、室内や人物の背景にも応用が可能です。

しかし、あくまでも、「画面深度を高めるコツ」は、「近景は薄暗く」「中景は暗く」「遠景は淡く」描くということを記憶しておきましょう。

中景の濃い背景によって、白いモチーフは、まるで輝いているような」効果を得られます。次の作品を参照してください。^^

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

重なりと配置のバリエーションで深みを作る

国際美術大賞展 マツダ賞 静かな夜 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフ同士を部分的に重ねると、視線は奥に進む感覚を得ます。例えば木々や柱を手前に配置し、その奥に別のモチーフを見せることで、画面に自然な深みが生まれます。

この重なりを左右非対称に配置すると、視線の動きがより変化に富み、単調さを避けられるのです。

また、複数の重なりを連続させることで、視線が階段を上るように奥へ進む構造を作ることも可能となります。

空間の奥行きは、鉛筆画中級者の人が、スケッチブックや紙全体に動きを与えるための強力な要素です。

3層構成で視線の道筋を作り、遠近法で導線を明確にし、空気遠近法で距離感を調整し、重なりで深みと変化を加えれば、平面上に立体的で躍動感のある世界を構築できます。

奥行きの表現は、構図設計と密接に結びつき、作品の完成度を大きく引き上げてくれるでしょう。

練習課題例(3つ)

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

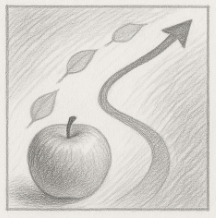

視線誘導構図のスケッチ練習

スケッチブックや紙の左下に主題を置き、右上へ向かって背景や補助要素を流す構図を3パターン描く。曲線・直線・対角線の3種類で視線の流れを比較する。

参考画像です

3層構成の構図設計練習

近景・中景・遠景の3層に分け、各層で異なるモチーフを配置。近景をやや濃く、中景を真っ黒に、遠景は明るく描くことで奥行きと動きを同時に意識する。

参考画像です

繰り返しと崩しの応用練習

同じ形状のモチーフを複数並べ、間隔やサイズを変化させた構成を作る。さらに一部を意図的に崩して視線を停めるポイントを作り、動きの変化を体感する。

参考画像です

まとめ

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

スケッチブックや紙全体を、活かした動きのある構図は、鉛筆画中級者の人が作品に生命感を与えるための必須技術です。

この記事では、視線誘導、モチーフ配置、繰り返しの活用、光と影の演出、奥行き表現の5つの側面から解説しました。

まず、視線誘導の基本では、起点を明確にして曲線や斜線を用い、大小関係や余白で流れを作る方法を学びました。

次に、モチーフ配置では、対角線や3分割構図、間の取り方や補助要素でスケッチブックや紙全体をつなぐ工夫が重要でした。

さらに、線や形の繰り返しでは、方向を揃えた線やサイズ変化、間隔の揺らぎ、部分的な崩しでリズムを作る技法を紹介しました。

光と影の演出では、光源の位置や濃淡、光の帯、影の形を使って視線を導く方法を解説し、奥行き表現では、3層構成や遠近法、空気遠近法、重なりによって視線を手前から奥へと導く流れを作りました。

これらの要素は単独でも効果を発揮しますが、組み合わせることでより強力な構図設計が可能になるのです。

例えば、3層構成に光の帯を組み合わせることで、奥行きと動きが同時に強調され、繰り返しと崩しを加えることで画面全体が活き活きと動き出します。

鉛筆画中級者の人は、構図を「静止画をどう動かすか」という視点で考えることが大切です。そのためには、構図設計段階からスケッチブックや紙全体を見渡し、視線の動きや空間の広がりを意識する習慣を持ちましょう。

以下に、ポイントを整理します。

- 視線の起点と流れを明確にする。

- モチーフの配置で導線をつなぐ。

- 繰り返しと変化でリズムを作る。

- 光と影で方向性を強調する。

- 奥行き表現で視線を奥へ導く。

これらを組み合わせることで、スケッチブックや紙全体に動きを宿した鉛筆画を描き上げることができます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

これらを意識的に取り入れることで、静止画でありながらも、観てくださる人を引き込む動きを作り出せるでしょう。