こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画中級者になると、単純なモチーフでは作品に物足りなさを感じることが増えてきます。しかし、ありふれたモチーフこそ演出力を磨く絶好の題材です。

構図の取り方や明暗の工夫、視線誘導や質感の描き分けといった表現技法を駆使すれば、身近なコップや果物、文房具ですら印象的な作品に生まれ変わります。

この記事では、そうした地味なモチーフを魅せるための演出テクニックを、鉛筆画中級者の人の目線で具体的にご紹介します。演出力を鍛え、作品の完成度をワンランク上へ引き上げるヒントが満載です。

それでは、早速見ていきましょう!

主題を引き立てる構図や配置の工夫

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

ありふれたモチーフを、印象的に見せるためには、構図の工夫が極めて重要です。

鉛筆画中級者の人にとって、単にモチーフを写すだけではなく、画面の中でどのように配置するかを意識することが表現力向上への第一歩となります。

本章では、シンプルな題材を魅せるための、構図や配置テクニックを解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に、関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割構図で視線の動きを作る

-220609-4.png)

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

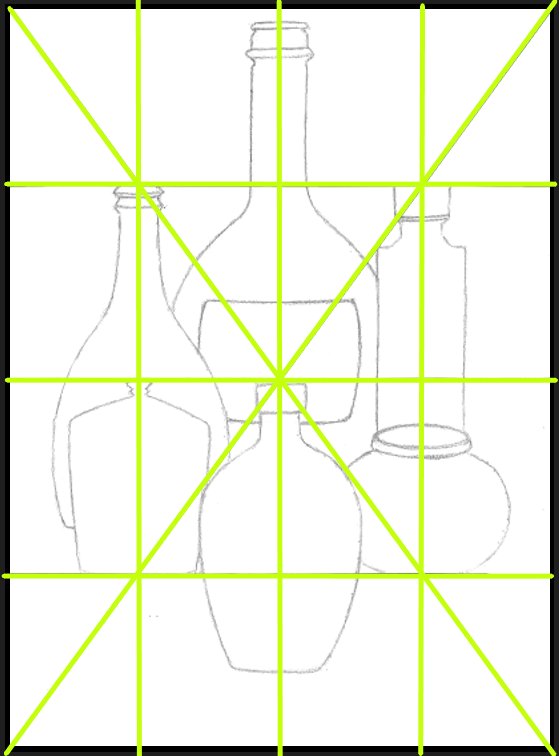

3分割構図は、画面を縦横に3等分し、交点や線上にモチーフを配置する基本的な構図法です。

この構図を活用することで、観てくださる人の視線は自然とモチーフへ誘導され、安定感のある画面になります。

例えば、コップや果物のようなシンプルな静物でも、交点上に置くだけで印象的な作品になるのです。

鉛筆画中級者の人は、この視線誘導の感覚を構図によって取り入れることにより、意図した伝わり方を目指すことができます。

ネガティブスペースで余白に意味を持たせる

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフを画面いっぱいに描くのではなく、あえて余白を残すことで、その空間に「静けさ」や「空気感」といった演出が加わります。

こうしたネガティブスペース(主題以外の余白や空間)の活用により、主題との対比が生まれ、より印象的な構成になるのです。

たとえば、一つの文房具を画面の左下に配置し、右上を広く空けることで、余白が視覚的な緊張や詩的な余韻を与えることができます。

鉛筆画中級者の人にとって、余白の扱いも演出の一部であると、認識することが大切なのです。

対角線構図で画面に動きを加える

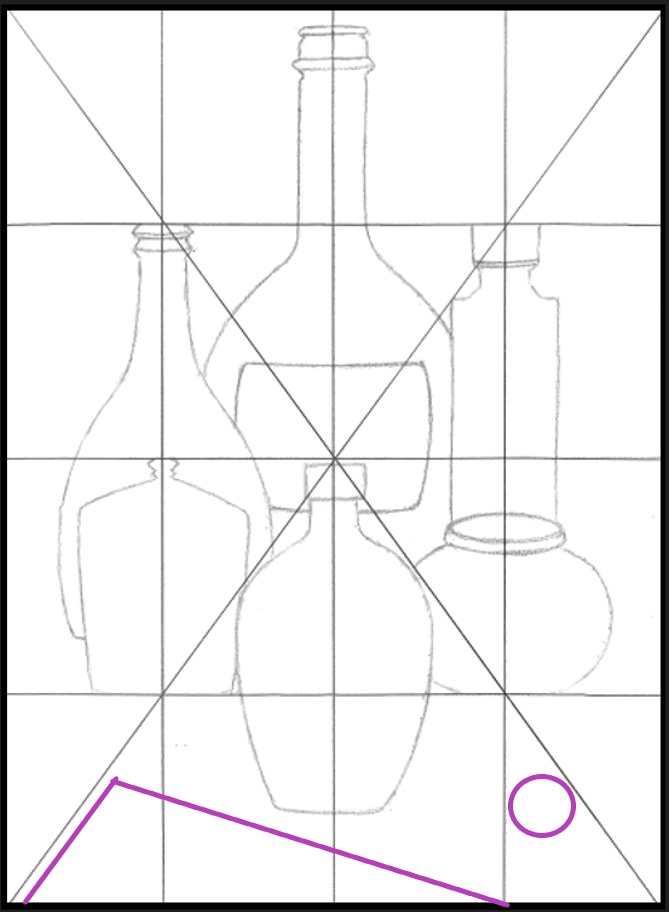

静物画でも、「動き」を感じさせたい場面では、対角線構図が効果を発揮します。

画面の左下から右上、あるいはその逆方向へモチーフを斜めに配置することで、視線が斜めに移動し、画面全体にリズムが生まれるのです。

例えば、筆記具や棒状の工具などの形状を生かして、対角線を意識すれば、単調になりがちな構成に動的な印象が加わります。次の作品も参照してください。

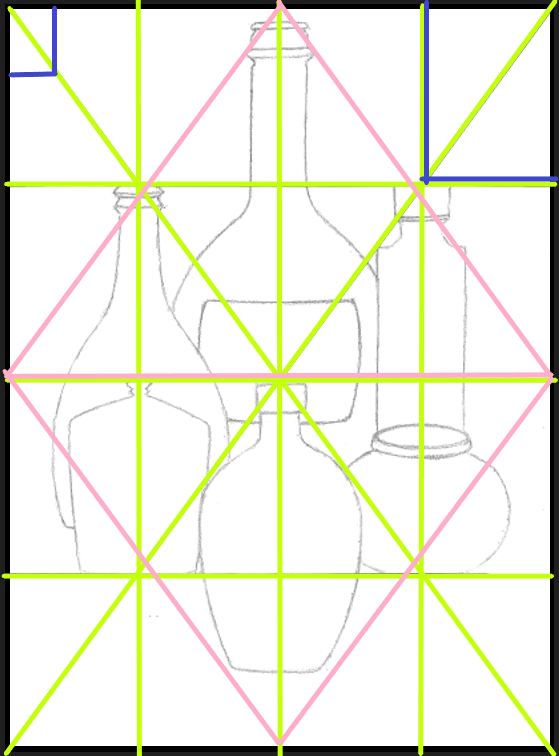

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

画面下の左右の角へ、対角線が通っていることを暗示するために、新たなモチーフを配置。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

構図によって、視線の動きを操る意識は、鉛筆画中級者の人の表現に、深みを加えられるのです。

高低差と重心の配置でリズムを作る

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

複数のモチーフを扱うときには、それぞれの高さや大きさに変化をつけて配置することで、画面にバランスとリズムが生まれます。

例えば、小さなボタンと大きなビンを組み合わせる際、高低差をつけて斜めの位置に配置すれば、視線は自然と主題に集中し、全体が統一された印象になるのです。

また、画面の重心をどこに置くかを意識すると、安定感や緊張感を調整できるため、演出の幅が広がります。

鉛筆画中級者の人が、構図にこだわることで、どんなにシンプルな題材でも印象深い一枚に仕上げることが可能になるでしょう。

明暗で印象を操作する演出法

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフの形は単純でも、明暗の使い方ひとつで作品全体の印象は大きく変わります。

鉛筆画中級者の人にとって、トーンの幅を広げて意図的に印象を演出することは、次のステップに進むうえで非常に重要です。

本章では、明暗を操作する具体的な演出テクニックを解説します。

光源を意識して陰影に方向性を持たせる

どこから光が当たっているのかを明確に確認することで、画面の中に自然な立体感が生まれます。

光源の方向がはっきりしていないと、明暗が不安定になり、全体がぼやけた印象になります。

シンプルなモチーフだからこそ、光と影の方向や濃さを統一して描くことで、構成全体に説得力が増します。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

逆に、複数の光源を使う場合は、その意図を明確にし、印象に変化をつけるように工夫します。

黒の使い方で画面に緊張感を演出する

鉛筆画において黒の領域は、視線を集めるだけでなく、画面の印象を引き締める効果があります。

コントラスト(明暗差)を明確につけることで、ありふれたモチーフでもインパクトのある表現が可能になるのです。

たとえば、全体的に明るめのトーンで描いた中に、あえて一点だけ濃い影を配置することで、そこに焦点が集まり、画面に緊張感や奥行きが生まれます。次の作品も参照してください。

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、黒の面積を計算して使うことも必要です。

中間トーンで質感と空気感を描き分ける

明暗の最も重要な要素は、黒と白ではなく中間のグレーです。この中間トーンをいかに滑らかに、かつ適切に使えるかが表現の差を生みます。

金属やガラス、布などの素材感は、ほとんどが中間トーンの調整で描かれます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

柔らかいモチーフは、グラデーションをゆるやかに、硬質なモチーフはキワをくっきりさせて変化を出すなど、同じトーンでも描き方を工夫することで印象が大きく変わります。

ハイライトを残して視線を引きつける

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

ハイライトは、単に光っている部分というだけでなく、観てくださる人の視線を誘導するための装置でもあります。

背景を暗くしつつ、モチーフの一部だけを白く残すと、その部分が浮き上がって見え、画面に強い印象を与えられるのです。

描き込みすぎず、スケッチブックや紙の白を活かすという発想が、鉛筆画中級者の人の明暗表現において重要な鍵となります。

ハイライトは最後に追加するのではなく、最初から計画して構成する意識を持ちましょう。明暗のコントロールは、作品の雰囲気や主題の印象を大きく左右する演出手段です。

鉛筆画中級者の人は、単に濃淡をつけるだけでなく、それが画面全体にどう影響するかを考えながら描くことで、説得力と完成度の高い表現に近づくことができます。

視線の誘導で画面の印象を操る方法

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

シンプルなモチーフを、印象的に見せるためには、画面内で観てくださる人の視線をどこに向けるかという視線誘導の意識が欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって、構図や明暗だけでなく、視線の流れをデザインすることが作品の完成度を大きく左右する要素となるのです。

本章では、視線をコントロールするための具体的な手法を解説します。

モチーフの配置で目線の流れを設計する

画面内で、モチーフをどこに置くかによって、視線の出発点と終着点が変わります。

左上から右下へ、または画面中央から外側へといった、自然な流れを意識してモチーフを配置することで、観てくださる人の目は無意識にそのルートをたどるのです。

たとえば、複数の果物を斜めのラインで並べたり、高低差をつけて配置したりすることで、視線の流れが明確になり、構成にリズムが生まれます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラスト(明暗差)で視線を引き寄せる

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

視線は自然と、明暗の差が激しい部分に引き寄せられる性質があります。

背景を暗くして、モチーフを明るく描く、あるいはその逆にすることで、観てくださる人の意識を特定の部分に導くことが可能になります。

このテクニックは、シンプルな構成でも、主題に注目を集めたい際には非常に有効です。鉛筆画中級者の人は、光と影のバランスを、視線誘導の一部として設計する意識を持つとよいでしょう。

線の方向や形状で視線を動かす

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフそのものの、形や向きも視線誘導に影響します。長い棒状のものや布のしわ、物の並び方など、線の方向性をうまく使うことで、観てくださる人の視線を、その方向性で意図的に動かすことができます。

たとえば、スプーンの柄が画面の外へ向かって伸びていると、目線がその方向に導かれるのです。

複数のラインを交差させる場合には、視線が自然に集中する交点に主題を置くと、効果があります。

空間の重さと配置で視覚的なバランスを整える

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画面内の「重さ」も、視線に影響を与えます。大きなモチーフや濃いトーンは重く感じられ、自然と目を引きます。

逆に、小さくて薄いモチーフは軽く、視線はあまりとどまりません。こうした視覚的な重さを調整しながら配置を決めることで、視線が画面内を無理なく巡る構成を作ることができるのです。

鉛筆画中級者の人は、単に主題を目立たせるだけでなく、全体の動きも含めて視線設計を行う意識が求められます。

視線誘導を意識した構成は、モチーフ自体の魅力を補完し、作品に物語性や躍動感を与えることができるのです。

とくに、鉛筆画中級者の人は、自らに、観てくださる人に「どう見せたいか」を明確にすることで、演出力の高い作品へと導けます。

質感の描き分けでモチーフに深みを与える

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

シンプルなモチーフでも、質感を巧みに描き分けることで、作品に深みと説得力を与えることができます。

鉛筆画中級者の人にとって、形や輪郭を正確に捉えるだけでなく、モチーフが持つ素材の特徴をどう表現するかが次の課題となるでしょう。

本章では、質感表現を演出として活かす具体的な方法を紹介します。

硬質と軟質の対比で視覚的な刺激をつくる

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ構図でも、異なる質感のモチーフを組み合わせることで、視覚的なコントラスト(明暗差)が生まれます。

たとえば、ガラスのビンと木のスプーンを一緒に描いた場合、それぞれの硬さや手触りの違いを表現することで画面にメリハリが加わるのです。

硬質なモチーフには、エッジ(輪郭線)をくっきりさせ、反射やハイライトを強調します。対して軟質な布や紙は、エッジを柔らかくぼかし、陰影の変化で表現すると効果があります。

線の使い分けで質感を演出する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

質感を表す際には、線の種類や密度を変えることで、触覚的な情報を視覚に伝えることができます。

滑らかな面は、緩やかで均一なトーンで表現し、ザラザラした面は、点描及び短い線や交差する線で描写しましょう。

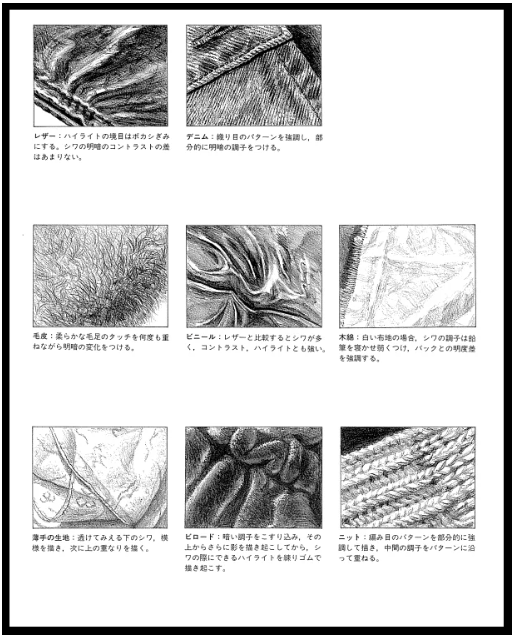

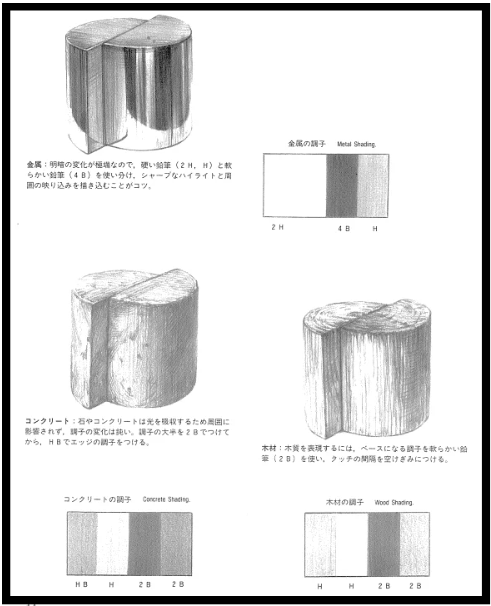

鉛筆画中級者の人は、線をただ輪郭に使うのではなく、表面の質を描くために選び取る感覚が必要です。また、線の方向をモチーフの構造に沿わせることで、立体感も同時に強調できます。次の画像も参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

光の反射と透過性を使い分ける

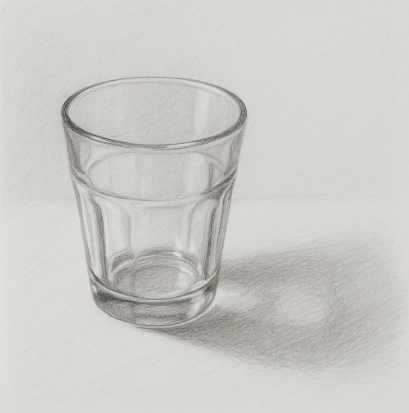

ガラスや金属など、光を反射・透過する素材は描写が難しいですが、そのぶん演出効果は高まります。

光の入り方を丁寧に観察し、明暗の変化や映り込みを的確に表現することで、モチーフの存在感が際立ちます。

透明なものは背景の輪郭がぼんやり透けて見えるように描き、金属は強い白と黒でコントラスト(明暗差)を出すなど、それぞれの特性に合わせた描写を心がけましょう。

この場合の、とくに空きビンの描き方では、空きビンの輪郭をしっかりと慎重に摂った後で、その輪郭の中をHB等の鉛筆を優しく軽く持ち、縦横斜めの4通りの線で一旦埋めましょう。

描きにくい方向の線は、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば、無理なく描くことができます。

その後、「練り消しゴム」を練って、鋭いプラスやマイナスドライバーのような形状にして、現物のモチーフの光っている部分を拭きとりましょう。

そして、それ以降は、それぞれの場所に必要となるトーンを加えていければ、完成へと進んでいけます。次の作品もそのようにして描いています。

白いところを、残して描く方法よりも簡単にできますので、オススメです。次の作品を参照してください。^^

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一部を描き込みすぎず省略して質感を活かす

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

すべてを描き込むのではなく、部分的に情報を省略することで、質感が際立つことがあります。

背景との対比や、複数のモチーフの中での描き分けでは、主題だけを細かく描き、その他を少し曖昧に仕上げると効果的です。

描かない部分があるからこそ、描かれた質感が際立ち、観てくださる人の想像力を引き出す余地も生まれます。鉛筆画中級者の人は、描写の緩急をつけることも演出の一部と捉えるべきでしょう。

質感の違いを的確に描き分けることで、モチーフの単調さを打ち消し、画面に視覚的な豊かさをもたらすことができます。

鉛筆画中級者にとって、質感表現は単なる描写技法ではなく、作品の印象を操作する重要な演出手段であると言えるでしょう。

描かない部分を活かす余白の演出法

鉛筆画中級者の人にとって、描き込む技術だけではなく、あえて「描かない」ことの意味を理解することが作品の奥行きを深める鍵にもなります。

制作画面の中の、余白を意識的に使うことで、空間に静けさや緊張感、想像力を誘う演出が可能になるのです。次の作品を参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、余白を活かした構成と、演出の工夫を具体的に紹介します。

主題を片側に寄せて空間を演出する

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

モチーフを画面の中央に配置するのではなく、あえて片側に寄せて構成することで、残された空間が意味を持ち始めます。

片側に小さなカップを描き、もう片側の空間を広く空けると、静けさや孤独感を感じさせる構成にできるのです。

余白があることで、観てくださる人が、そこに意味を見出す余地が生まれ、作品の世界観が深まります。描きたいもの以外を描かない勇気が、演出力を高める一歩となります。

線や陰影の途切れで視覚の余韻を作る

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

輪郭線や影を、画面の途中で途切れさせることで、空間の外側まで広がりを持たせることができます。

たとえば、影を画面の端でフェードアウト(徐々に薄れ)させるように描くと、その先に空間が続いているような印象を与えることができるのです。

このような視覚の余韻が、作品全体の雰囲気をより詩的に仕上げてくれます。鉛筆画中級者の人は、輪郭線の取り方にも柔軟さを持ち、描かないことで表現する方法も取り入れましょう。

背景を省略して主題に注意を集める

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景を描かないという選択は、主題の存在感を強調するための効果的な方法です。

細かく描かれた主題と、何も描かれていない背景との対比が、観てくださる人の視線を自然と主題へ集中させます。

すべての空間を埋め尽くすことが、必ずしも完成度を上げるとは限りません。鉛筆画中級者の人は、必要な情報のみを描写する選択を通じて、演出の引き算を学ぶことが求められるのです。

もっと言えば、制作画面上で、あなたが強調したい、あるいは、感動を伝えたいモチーフや部分(主題)にはしっかりと描き込みを入れて、それ以外の部分には省略・簡略して描くことで、主題がしっかりと引き立つということです。

観てくださる人に想像を委ねる構図を考える

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白は、観てくださる人の想像力を刺激する空間でもあります。あえて一部を描かずに残すことで、観てくださる人が、その先の風景や物語を思い描く余地をつくることができます。

例えば、手前の一輪の花だけを描き、背景や花瓶を省略すれば、そこにどのような状況があるのかを想像させることができるのです。

このような余白の演出は、静かな感情や抽象的な印象を伝える作品に効果があります。描かないことで空間を活かす余白の演出は、描写の技術だけに頼らない、感性と構成力による表現となります。

鉛筆画中級者の人は、制作画面の全体を見渡しながら、何を描くかと同時に、何を描かないかを意識することで、より洗練された作品へと近づけることができるでしょう。

練習課題(3つ)

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

ガラスのコップを3分割構図で配置し、陰影と反射を丁寧に描写する

ガラスの透明感とコントラスト(明暗差)を活かして、3分割構図の交点に主題を配置する。背景は省略し、余白を意識することで、静けさを演出する。

参考画像です

木のスプーンと布を組み合わせ、対角線構図で質感と視線誘導を表現する

硬質と軟質のモチーフを斜めに配置し、線の密度とトーンで質感の違いを描き分ける。光源を一方向に定め、ハイライトを効果的に残す構成にする。

参考画像です

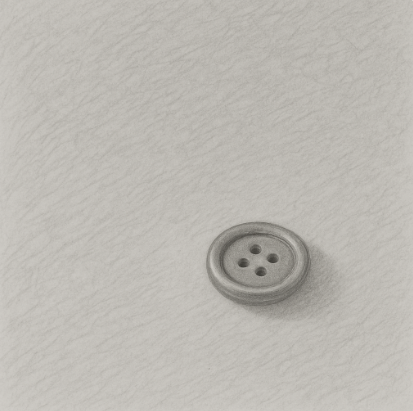

ボタン1つを主題にし、画面の片隅に小さく配置して余白と視線誘導を意識する

極めてシンプルなモチーフで、構図力と演出力を試す。線の描写は控えめにし、影のにじみや途切れで空間の広がりを表現する。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 パーティーの後で 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

ありふれたモチーフであっても、構成・明暗・視線誘導・質感・余白といった要素を意識的に操ることで、印象的な鉛筆画に昇華することも可能です。

鉛筆画中級者の人にとっては、単に形を正確に写すことから一歩進み、観てくださる人に、何をどのように伝えたいのかを考えた上での演出力が求められます。

以下は、この記事でご紹介しましたポイントです。

- モチーフの配置は、画面全体の印象を左右する。3分割構図や対角線構図、余白を活かした配置によって、視線誘導と空間の演出が可能になる。

- 光源の設定と陰影のバランスは、主題の立体感や空気感を生み出す鍵となる。コントラスト(明暗差)を計画的に使うことで、シンプルなモチーフに奥行きと緊張感を与えられる。

- 視線誘導は、構図や明暗に加え、モチーフの線の向きや形状、重さのバランスでもコントロールできる。主題へ自然に視線を導く構成を心がけると、作品の説得力が高まる。

- 質感の描き分けは、画面に豊かさと変化をもたらす。線の方向や、トーンの滑らかさを素材ごとに調整することで、視覚を通じて触感を伝えることができる。

- すべてを描き込むのではなく、余白や省略を活かすことで、静けさや詩的な表現が可能になる。描かない部分が主題を際立たせ、観てくださる人の想像力を喚起する構成となる。

鉛筆画中級者の人にとっての演出力とは、技術力だけではなく、「観てくださる人にどう見せたいか」を考え抜く姿勢に根ざしています。題材が単純であるほど、自身の構成力や表現力が試されます。

あえて地味なモチーフに挑戦し、どれだけ魅力的に仕上げられるかという課題に取り組むことで、画家としての幅が広がるのです。

技術と感性を両立させた表現を目指し、あなただけの演出スタイルを磨いていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

描き始める前に構図設計を行い、視線の動き、空間の使い方、重心の位置を明確にすることが、演出力を高める鍵となります。