こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を描いていて「何か物足りない」と感じるときには、その原因のひとつが背景の描写にあるかもしれません。

モチーフはしっかり描けていても、背景が空白のままの場合には作品全体の印象が薄く、空間の深みも伝わりにくくなるのです。

そこで今回は、鉛筆画中級者の人に向けて、背景描写によって作品に奥行きと臨場感を加えるための5つの技法とコツをご紹介します。

構図のバランスや遠近感の工夫、グラデーションの活用法など、実践的なテクニックを取り入れて、より豊かな表現力を目指しましょう。

それでは、早速どうぞ!

遠近感を意識した背景(遠景)構成で空間に奥行きを生む

第3回個展出品作品 坂のある風景 2019 F1鉛筆画 中山眞治

鉛筆画に、深みを加えるために欠かせないのが、遠近感を活かした背景の構成です。

背景が平面的な場合には、モチーフが立体的に見えず、画面に広がりや奥行を感じにくくなります。

そこで、まずは背景に遠近感をどう取り入れるかを、確認することが必要なのです。

本章では、背景(遠景)を設計することで、制作画面に奥行を出す方法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

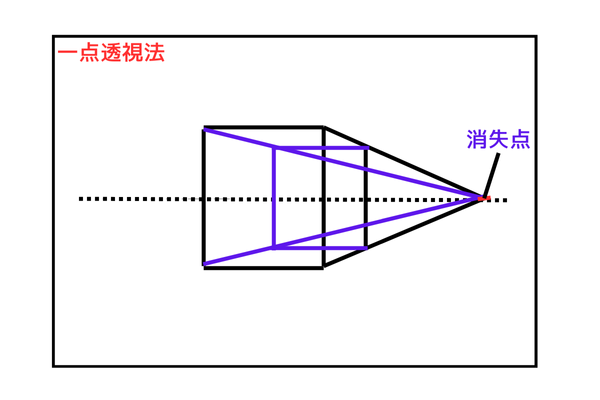

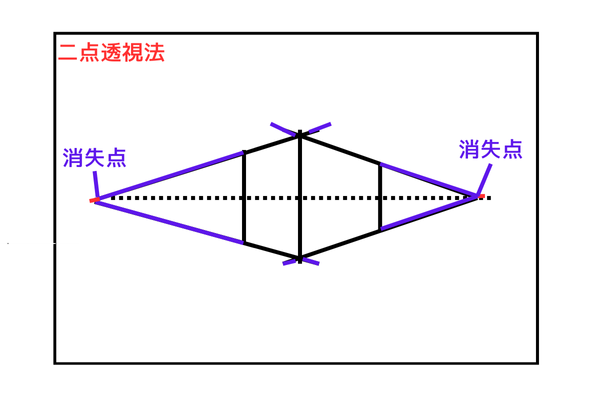

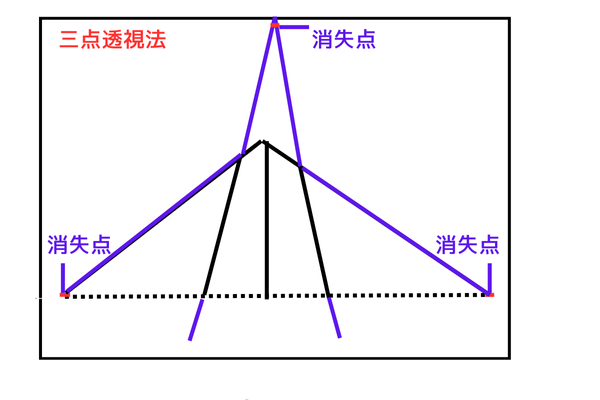

消失点と水平線の設定で視線を誘導する

背景(遠景)に遠近感を出すには、消失点と水平線を適切に設定することが基本です。

消失点が曖昧の場合には、空間が不自然になり、立体感を欠いてしまいます。水平線の高さは視点の高さを示し、観てくださる人がどこから空間を見ているかを決定づけます。

建物や道など、背景(遠景)の要素が、すべてその消失点に向かって収束するように描くことで、空間の奥行きを自然に演出できます。

次の作品では、消失点の位置を構図の√2の位置に設定しています。つまり、画面の高さ÷1.414で得られた寸法の位置に設定しているということです。

-220608.png)

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

近景・中景・遠景を意識して空間を階層化する

背景(遠景)の描写を効果的にするには、画面を近景・中景・遠景の3層に分けて描くことが有効です。

手前には、コントラスト(明暗差)のやや弱い要素を配置し、中景にはトーンをしっかりと施したものを、遠景には淡いトーンやぼかしを入れて描くことで、圧倒的な奥行きが生まれます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

こうした階層的な構成によって、画面全体にリズムと広がりが加わり、観てくださる人を引き込む効果が高まります。

モチーフとの距離感を強調する配置計画

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

主題(主役や準主役、以下主題)と、背景(遠景)の間に空間を感じさせるには、モチーフとの距離感を考慮して、背景(遠景)を構成する必要があります。

たとえば、人物の後ろにある壁に濃いトーンを施すことで、人物が前に出てくる印象を強められるのです。

また、空間の余白を意識したモチーフも配置することで、密度と抜け感のバランスが取りやすくなります。

モチーフと背景(遠景)の明暗差で前後を分離する

遠近感を強調するためには、モチーフと背景(遠景)の明暗差を明確にすることが効果的です。

モチーフが中間調で描かれている場合、背景(遠景)をやや暗めに設定することでモチーフが前に出て見えます。次の作品を参照してください。

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

逆に、明るい背景を用いる場合は、モチーフにしっかりと影を落とすことで輪郭が浮き立ちます。明暗の差をコントロールすることで、背景に埋もれない印象的な構成が可能となります。次の作品を参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

遠近感のある背景(遠景)構成を取り入れることで、鉛筆画中級者の人は作品に深みと立体感を加えることができます。

グラデーションを活用して自然な奥行きを表現する

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、グラデーション(階調)は単なるトーンの移り変わりではなく、空間の奥行きを感じさせる重要な手段です。

鉛筆画中級者の人が、次のステップへ進むためには、背景(遠景)におけるグラデーションの扱いをより戦略的に行う必要があります。

本章では、グラデーションを活用した奥行きの出し方について解説します。

明から暗への移行で空気感を演出する

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)の一部に、徐々に濃くなるトーンを加えることで、空気の厚みや光の変化を感じさせることができます。

遠くの風景が、薄く霞んで見えるように、グラデーション(階調)を使って背景(遠景)の奥行きを表現するのは効果的です。

とくに、屋外風景や室内でも光源がはっきりしている場面で、光の方向に沿ったグラデーションを意識すると、空間が自然に広がっていきます。

単一の濃さに頼らず複数のトーンを重ねる

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

初心者にありがちなのが、背景(遠景)を一律の濃さで塗りつぶしてしまうことです。

鉛筆画中級者の人は、トーンを重ねることで、作品における印象の深みを生み出せます。

明るいエリアから、暗いエリアまでを繋ぐ、複数段階のトーンを丁寧に重ねることで、立体的かつ空間的な広がりが生まれ、背景(遠景)が画面の中で単なる「補助的要素」ではなく、構成の一部として機能し始めるのです。

重ね塗り技法を使ってなめらかな変化を実現する

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)の中間域が荒いと、逆に奥行きを感じさせにくくなります。

ティッシュペーパー及び綿棒や、練り消しゴムなどを使って調整し、滑らかな変化をつけることが重要です。ただしやり過ぎると、平坦で無機質な面になるので、適度に鉛筆の質感を残すことも大切です。

背景(遠景)に空気があるように感じさせたり、温度を感じられる描写ができれば、作品の印象が格段に変わります。

光源との関係を意識したグラデーション配置

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

画面内の光源を想定し、それに基づいてグラデーション(階調)の濃淡を決めると、よりリアルな背景になります。

たとえば、左上から光が差し込んでいる場面では、モチーフの影を右下にかけて徐々にかすれるようにグラデーションを設定することで、自然な明暗の流れが生まれるのです。

そして、背景(遠景)全体の、濃淡計画を立てたうえで描き始めることが、構成力を高める近道になります。

また、グラデーションを活用することで、背景(遠景)にリアルな奥行きと存在感を与えることができます。鉛筆画中級者の人にとっては、トーンの操作と光の理解を融合させることが、次なる課題です。

単なる濃淡ではなく、空間を「設計する」意識で背景(遠景)に取り組むことで、作品の完成度は確実に向上します。

背景(遠景)の描き込み密度で視線をコントロールする

背景(遠景)の描き込みは、単に画面を埋める作業ではありません。視線を誘導し、モチーフを引き立てるための重要な手段です。

鉛筆画中級者の人は、背景(遠景)の「密度」に注目し、意図的に描写の強弱をつけることで、画面全体の印象を大きく変えることができます。

本章では、背景(遠景)の描き込み密度による、視線のコントロールの方法について解説しましょう。

次の作品では、√3構図分割基本線に基づいて描いていますが、構図の一部を「抜け」として使い、モチーフは「黒い下敷き」の上に置くことで、「きれいな影」も捉えて制作できました。あなたの試してみてください。^^

改-220608.png)

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

√3構図分割基本線とは、画面の寸法に対して÷1.732で得られた数値で分割することです。尚、あなたが構図に対してあまり取り組んでこられなかったとすれば、重大な損失です。

また、制作画面上の「4隅の充実」などは、あまり考えてこられなかったと思いますので、これを機会に、学習してしまいましょう。この記事の最終部分に関連記事を2つ掲載しておきます。^^

密度差で主題と背景(遠景)を明確に分離する

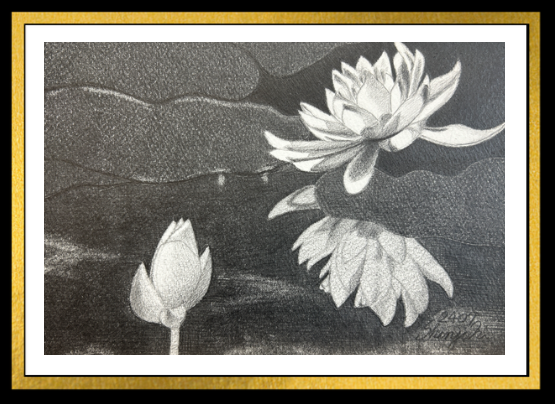

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)を均一に描いてしまうと、主題との境界が曖昧になり、視線がさまよってしまいます。

そこで有効なのが、背景(遠景)の一部をあえて描き込みすぎないという選択です。主題の周囲を薄く抑え、主題には描き込みを集中させることで、自然と視線が主題に集まりやすくなります。

コントラスト(明暗差)や、ディテール(詳細)の濃淡で空間の役割を明確にし、主役を引き立てる構成を意識しましょう。

描き込みの集中と緩和でリズムを生む

背景(遠景)全体を同じ密度で描き込んでしまうと、画面が重くなり、単調に感じられることがあります。

描き込みの多い部分と、少ない部分をバランスよく配置することで、画面にリズムが生まれ、視線の流れをコントロールしやすくなるのです。

たとえば、主題の左右どちらかに描き込みを寄せ、もう一方を空けておくと、画面に自然な動きが生まれます。このリズムが画面の印象に深みと変化を加えてくれます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎを避ける“抜け”の設計

鉛筆画中級者の人が陥りがちなのが、全体を描き込みすぎてしまうことです。

とくに、背景(遠景)で情報量を詰め込みすぎると、主題が埋もれ、画面に重苦しさが出てしまいます。あえて余白を残したり、明るいトーンで抑えたりすることで、空気感や奥行きが生まれます。

作品の中に、「抜け(※)」の場所を画面内に設けることで、作品に呼吸感が加わり、観てくださる人の視線が心地よく移動できるのです。次の作品を参照してください。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

背景(遠景)に視線を誘導する形状や線の活用

背景(遠景)の密度だけでなく、構造的な形状や線の方向も視線誘導に大きく関与します。

たとえば、背景(遠景)にある道や柵、窓枠などを斜めに配置することで、自然と視線が主題に向かうように構成できるのです。次の作品も参照してください。

-2019-1.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

こうした導線を背景の中に組み込むと、視線がコントロールされ、全体のまとまりがよくなります。密度だけでなく、線の動きにも注意を払うことが重要になります。

背景(遠景)の描き込み密度は、ただの表現ではなく、視線を操作し画面を構成するための戦略です。

鉛筆画中級者の人は、「描かないことで引き立てる」ことの価値を理解し、描写の量と配置を計画的に調整することで、作品の完成度を一段階引き上げることができます。

背景(遠景)のモチーフ選びで画面の物語性を高める

背景(遠景)に何を描くかは、単なる空間の装飾ではなく、作品の印象を左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者の人にとって、主題との関係性を意識した背景モチーフの選定は、作品に深みや物語性をもたらす鍵となります。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、背景(遠景)の選び方について解説します。

主題との関係性を意識した背景(遠景)の設定

背景(遠景)のモチーフは、主題の性格や状況を補完する存在として機能します。

たとえば、人物が室内で静かに座っている場面であれば、背景(遠景)に落ち着いた家具や植物を配置することで、情緒ある空間が生まれます。

一方で、無関係なモチーフを背景(遠景)に配置すると、視覚的に違和感が生じ、主題の印象がぼやけてしまうのです。

主題と背景(遠景)の間に、ストーリーや共通の空気感を持たせることは重要です。次の作品では、背景(遠景)に遠い山並みや月を描くことで、家路に就いた安堵を描きました。

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)のモチーフの象徴性を活かす構成

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)に、意味のあるモチーフを取り入れると、作品にメッセージ性や奥行きが加わります。

たとえば、古びた時計や開かれた本、風に揺れるカーテンなどは、それぞれが時間や思い出、感情を象徴するのです。

直接的な説明ではなく、観てくださる人に想像の余地を与えるような、象徴的モチーフを背景に選ぶと、作品が語り出すような印象を与えることができます。

抽象的な要素で感情の余白を残す

背景(遠景)をあえて具体的に描かず、抽象的なパターンやトーン、形で構成する方法も有効です。

これにより、観てくださる人が自由に解釈する余地が生まれ、作品に詩的な広がりが加わります。

鉛筆画中級者の人にとって、描き込みすぎずに「見せないことで魅せる」技術を習得することは、表現の幅を大きく広げるステップとなります。

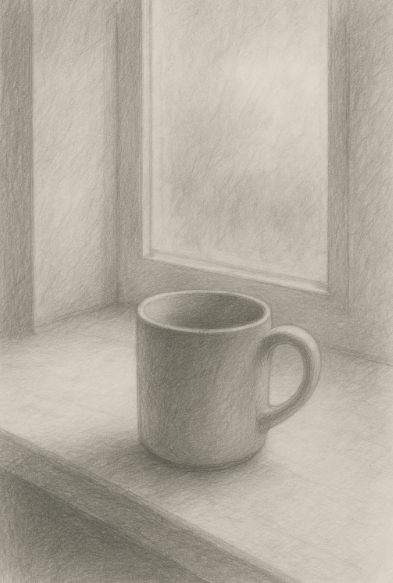

具体的には、次の画像の中の窓に映るまばらなトーンなどが、何を表しているのかを観てくださる人の創造にゆだねるという具合です。

モチーフの配置バランスで物語に緩急をつける

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)に配置する、モチーフの位置や数によっても、作品の印象は大きく変化します。密集させると圧迫感や濃密さを、間隔を空けると静けさや余白を感じさせます。

たとえば、左右非対称に配置された家具や窓があると、自然な空間の流れが生まれ、画面の中に時間の経過や視線の動きを感じさせる効果があるのです。

視覚的な緩急を意識することで、背景(遠景)に物語性を込めやすくなります。背景(遠景)のモチーフ選びは単なる装飾ではなく、作品の意図や空気感を伝えるための重要な要素となります。

鉛筆画中級者の人は、主題との関係性や象徴性、感情の余白、バランス構成を意識して背景を設計することで、画面全体に豊かな物語性を生み出し、観てくださる人の心を引き込む表現を実現できるのです。

光と影を背景(遠景)に取り入れてリアリティーを増す

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)に光と影を取り入れることで、画面に深い奥行きと空気感をもたらすことができます。

鉛筆画中級者の人にとって主題だけでなく、背景にも光源の影響を明確に描くことは、全体の統一感とリアリティー(現実性)を高める鍵となるのです。

本章では、光と影を背景(遠景)によるリアリティーの増し方について解説します。

光源を明確に設定して、背景(遠景)の陰影を整える

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まず重要なのは、画面全体の中で光源をどこに設定するかです。自然光であれば、太陽の方向や窓からの光の差し込み方を想定します。

背景(遠景)にも、その光がどのように当たり、どの部分が明るく、どこに影が落ちるかを描くことで、空間全体が一体となった印象になります。

主題と背景(遠景)で、光の方向や強さが一致していなければ、リアルな画面にはなりません。この件では、実際の光の当たり方を確認して描くことがオススメです。

尚、この影の描き方のリアルな描写のコツとして、光源に近い影は縁がくっきりとしていますが、光源から離れるに従って、「縁が徐々にかすれていく」ことをリアルに描写できるようになりましょう。

背景(遠景)の影を利用して主題を引き立てる

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)に落ちる影の、位置・角度・長さ・濃さや形は、モチーフの存在感を強調するための有効な手段です。人物や物体の後ろに壁がある場合、その影が背景(遠景)に落ちることで立体感が生まれます。

また、背景(遠景)の影を利用して画面にリズムを加えたり、主題の周囲を暗くして視線を集中させたりすることも可能です。

影をただのグレーや黒ではなく、質感や空気を含んだ「柔らかい存在」として描くことが、リアリティー(現実性)を生むポイントになります。

柔らかな光で背景(遠景)に雰囲気を加える

主題の背景(遠景)に、柔らかな光を感じられると、作品全体が静かで穏やかな印象になります。

たとえば、窓からの「ぼんやりとした光」が壁を照らしている場面や、木漏れ日が地面に落ちているような表現は、観てくださる人にその場の空気や時間帯を感じさせられるのです。

光と影のコントラスト(明暗差)を強くしすぎないことで、背景(遠景)が主題を支える舞台として自然に機能します。次の作品を参照してください。

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

濃淡の変化で背景(遠景)に奥行きを演出する

入り江の夜明け 2020 F3 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)の光と影を描く際には、単純な明暗の分布ではなく、微妙な濃淡のグラデーション(階調)を意識することで、空間の深さを際立てられます。

遠くの壁は淡く、近くの影は濃く描くなど、距離感に応じた描き分けが重要です。

鉛筆の筆圧やストロークを調整しながら、背景(遠景)に滑らかなトーンの変化をつけると、画面全体が呼吸しているような自然な印象になります。

背景(遠景)に、光と影を適切に取り入れることで、鉛筆画中級者の人は、構成のリアリティー(現実性)と、空間性を飛躍的に高めることができるのです。

光源の理解と、影の演出を背景(遠景)にも意識的に施すことで、主題との調和が生まれ、作品全体が一体となった完成度の高い鉛筆画へと仕上がります。

練習課題(3つ)

モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

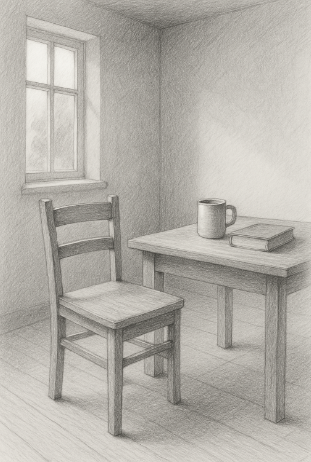

遠近感を意識した背景(遠景)スケッチ:部屋の一角を描いてみよう

・消失点と水平線を自身で設定し、椅子や机、壁、床を含む室内を背景(遠景)付きで描く。

・主題となるモチーフ(例:コップや本)を前景に配置し、背景(遠景)との距離感を意識する。

・遠景になるほど、コントラスト(明暗差)とディテール(詳細)を抑え、空間の奥行きを表現する。

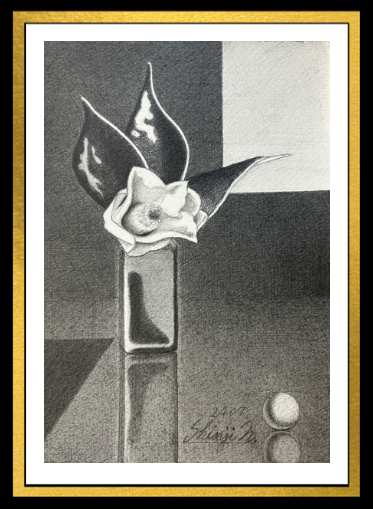

参考画像です

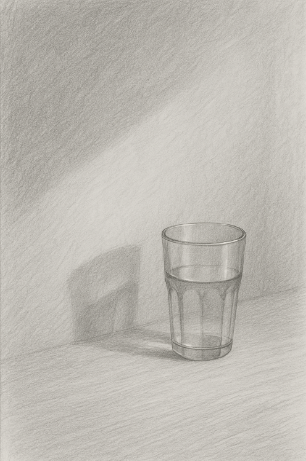

グラデーションと光源を活かした背景(遠景)演習:壁と影の関係を描く

・単純な背景(白壁)を設定し、そこにモチーフの影が落ちる様子を描写する。

・光源の方向を明確にし、壁全体にグラデーション(階調)をつけて光の移ろいを表現する。

・光源から遠ざかるほど、影の境界をぼかし、空気感を意識した自然な濃淡で立体感を加える。

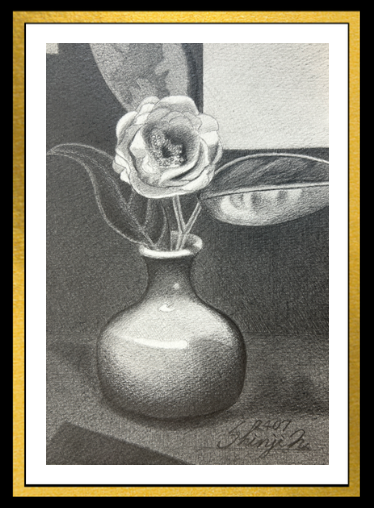

参考画像です

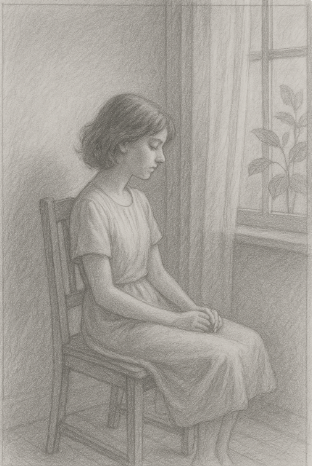

物語性のある背景(遠景)を考える:主題に合わせた空間設計スケッチ

・人物、静物など任意のモチーフを設定し、それに合った背景を自由に構成する。

・背景(遠景)や、モチーフ(家具・窓・植物など)を選び、主題との関係性や象徴性を考える。

・描き込み密度に差をつけて視線誘導を意識し、ストーリー性のある構図を組み立てる。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

背景(遠景)描写は、鉛筆画の印象を劇的に変える力を持っています。

モチーフだけに集中していた視点を広げ、背景(遠景)にもしっかり意識を向けることで、作品全体の完成度が一段と高まるのです。

鉛筆画中級者の人が次のステップへ進むために必要なのは、空間を構成する意識と、描写の密度や明暗を計画的に扱う判断力となります。

以下に、背景(遠景)を通じて深みを与えるために押さえておきたい5つの技法とそのポイントを改めて整理しました。

背景に深みを加える5つの技法の要点

- 遠近感を意識した構成で奥行きを生む

消失点や水平線を明確に設定し、画面を近景・中景・遠景に分けて描くことで空間の広がりを自然に演出できる。 - グラデーションで空気と光の流れを表現する

光の方向に応じた濃淡の変化を、背景(遠景)に加えることで、滑らかでリアルな空間が生まれ、作品に空気感が宿る。 - 描き込みの密度差で視線をコントロールする

主題の周囲を薄く、背景(遠景)の一部に濃い描写を集中させることで、視線を自然に誘導し、画面の印象にリズムを与える。 - 背景モチーフの選び方で物語性を加える

主題との関係性を意識した背景(遠景)の構成や、象徴的なモチーフを使うことで、作品にストーリー性と感情ののびしろを加える。 - 光と影を背景にも丁寧に描写する

主題だけでなく、背景(遠景)にも光源の影響を反映させ、濃淡のグラデーション(階調)を調整することで、全体に統一感とリアリティー(現実性)を持たせる。

鉛筆画中級者の人にとって背景(遠景)は、単なる補足的な空間ではなく、モチーフを引き立て、作品全体の構造や感情を支える重要な要素です。

背景(遠景)の描写をおろそかにせず、空間構成・視線誘導・光の設計などを意識的に取り入れることで、作品は観てくださる人の心に残る深い印象を与えることができます。

背景(遠景)の中にも主役を生かす工夫を凝らし、表現の幅をさらに広げていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

単なる背景(遠景)ではなく、画面全体の空間設計として背景(遠景)をとらえ、階層性や明暗の工夫を盛り込むことが、より印象的な仕上がりへと導いてくれるのです。