こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

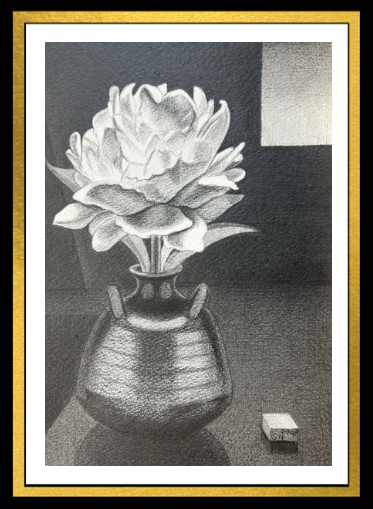

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画の上達に悩む鉛筆画中級者の人にとって、描写力や構成力を強化するには、効率的な練習法が不可欠になります。

そこで注目したいのが、「同じモチーフの反復描写」。一見単調に思える方法ですが、繰り返すことで観察力が深まり、線の質や構図の工夫も磨かれていくのです。

この記事では、同じモチーフを用いた反復練習の効果と実践方法を、構成力・描写力・表現力の3軸から解説します。

鉛筆画中級者の人が、次のステージへ進むための、確かな一歩となる内容をお届けしましょう。

それでは、早速どうぞ!

モチーフを固定する意味とその効果とは

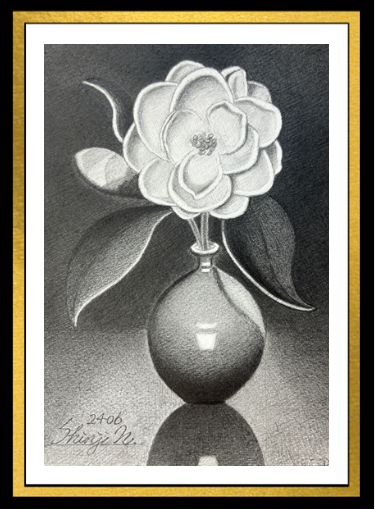

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、伸び悩みを感じたときには、やみくもに新しいモチーフに挑戦するよりも、同じモチーフを繰り返し描くことが、効果的な成長手段となります。

これは単なる反復作業ではなく、観察力・構成力・描写力を深く鍛えるための、本質的な訓練なのです。

描写力の向上には、モチーフそのものを理解し、自信を持って表現できるようになるまで向き合う姿勢が不可欠です。その意味で、モチーフの限定は非常に理にかなった練習方法といえます。

本章では、一つのモチーフに絞った、繰り返し制作のメリットについて解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

一度では見えない構造への気づき

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

初めて描いたときには、捉えきれなかった微細な形状や立体的な構造も、繰り返し描く中で自然と見えるようになります。

輪郭の揺らぎ、陰影の微妙な変化、重なり合う部分の奥行きなど、観察が深まるほどに見え方が変わっていくのです。

とくに、鉛筆画では、トーンのわずかな変化や線の角度が作品全体の印象を左右するため、細部の観察は欠かせません。

視点を変えずに技術を深める訓練になる

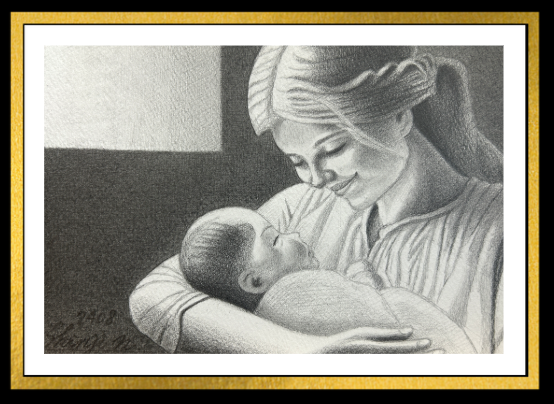

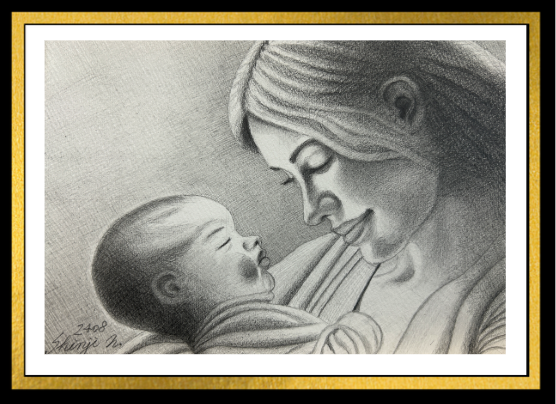

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフを毎回違う角度で描くのではなく、あえて同じ視点を維持して描くことに大きな意味があります。繰り返すうちに構図のバランス、線の置き方、明暗のリズムが洗練されていきます。

初回では、形を取るのに必死だったモチーフが、5回目には自然とスケッチブックや紙面に収まるようになり、10回目には余裕を持って描き込めるようになれるのです。

これは単なる慣れではなく、モチーフ・への理解が深まった証と言えます。

表現の幅が広がる実感

秋 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフでも、毎回違う線の質や陰影の工夫を試すことで、結果として表現の引き出しが広がっていきます。

たとえば、同じ空きビンを描くにしても、ある日は光の反射を強調し、別の日は背景との対比を重視するなど、多角的な表現を試みられるようになれるでしょう。

この経験の蓄積が、他のモチーフにも応用可能な描写力を育てることにつながっていきます。

線と構成に対する自信が生まれる

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

何度も同じ構造を描くことで、線をどこに・どう置くべきかが、感覚として定着していきます。

「何となく」ではなく、「確実にここに必要だ」と判断して線を描けるようになることが、鉛筆画中級者の人にとって大きな自信になるのです。

これはデッサン力だけでなく、画面構成にも良い影響を与え、観てくださる人に伝わる説得力を持った作品へと変化していきます。

モチーフを限定して描くことは、視覚の記憶を蓄積し、線と構成に明確な判断をもたらす訓練です。

新しいモチーフに、次々と挑戦する姿勢も大切ですが、一つのモチーフにじっくり向き合うことで得られる気づきは、鉛筆画中級者の人にとってかけがえのない財産となります。

反復による観察力の深まりと描写の精度向上

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、描写の精度を高めるためには、観察力の質を変える必要があります。

見えるものをそのまま描いている段階から、構造を理解したうえで描ける段階へと移行するには、ただ回数をこなすのではなく、同じモチーフを繰り返し観察することが重要です。

反復描写の実践は、この観察眼の深化と描写の精度を同時に鍛える訓練となります。

本章では、繰り返し描く際でも、このモチーフの観察がいかに重要であるかについて解説しましょう。

観察のポイントが自然に変化していく

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

最初は、形を取るだけで精一杯だったモチーフが、数回目の描写になると、陰影のつながりや微妙な距離感へと視点が変化していきます。

これは目が慣れたのではなく、観察の焦点が「何を描くべきか」を判断できる段階に進化した証です。とくに、ガラスや金属、布のような質感の異なるモチーフでは、この変化が明確に現れるのです。

何度も同じ角度から見ることで、初見では見逃していた光の反射や形のゆがみ、重なりによる奥行きなどが、徐々に見えてきます。

精度を高めるための比較と修整の繰り返し

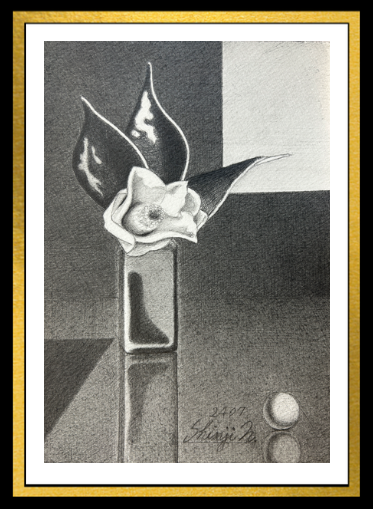

寒椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

繰り返し描くことで「前回との違い」に気づきやすくなり、自身の癖や苦手な描写が明確になります。

たとえば、ビンの首部分がいつも短くなってしまう、陰影のグラデーション(階調)が急すぎるなど、毎回の反省点が次の改善ポイントとして活きるのです。

これにより、漠然とした練習では得られない、具体的な気づきと修整が可能となり、結果として描写の精度が格段に向上していきます。

繊細なニュアンスを描き取る力が育つ

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

観察力が深まると、これまで見えていなかった、微細なニュアンスにも気づけるようになれます。

たとえば、背景に落ちる影の濃さと輪郭の関係、光源の方向によるハイライトの位置、さらにはモチーフに映り込む環境の微妙な反射など、細かな違いを捉えて描き出す力が育つのです。

このような描写が加わることで、作品に奥行きと説得力が生まれ、観てくださる人に印象深い一枚として伝わるようになります。

観察力とは、単に「よく見る」ことではなく、「何を、どのように見て、どう描くか」を明確にする力です。

鉛筆画中級者の人にとって、同じモチーフを通じてこの力を養うことは、今後どんなモチーフを描く場合にも通用する描写の土台となります。

反復描写を通して視点を鍛えることは、単なる練習以上に、自身の成長を実感できる貴重な経験となるのです。

構図の工夫とバリエーションを増やす反復描写の効果

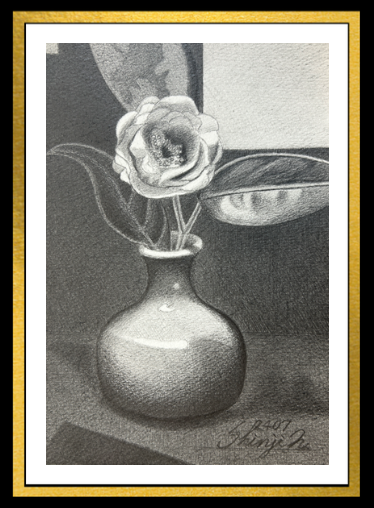

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、さらに一段階上を目指すためには、構図の工夫と変化を意識した練習が不可欠となります。

構図は、単にモチーフを配置する技術ではなく、観てくださる人の視線を誘導し、作品の印象を大きく左右する重要な要素です。

同じモチーフを繰り返し描く中で、構図のバリエーションを積極的に試すことは、画面設計力の向上に直結します。

本章では、繰り返し同じモチーフで描きながらも、構図を変えて制作することで、多くの学びを得られる点について解説します。

構図を研究すべき理由

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

視点を変えて描くことで構成感覚を養う

最初は、正面から描いていたモチーフも、徐々に角度を変えて観察することで、構成力が鍛えられていきます。

たとえば、空きビンを真横から、斜め上から、逆光の位置からも描くことで、構図の中での重心やバランス、余白の使い方がまったく異なってくるのです。

モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

反復によって、どの視点が最も効果的にモチーフの魅力を伝えられるかを、実感できるようになれます。

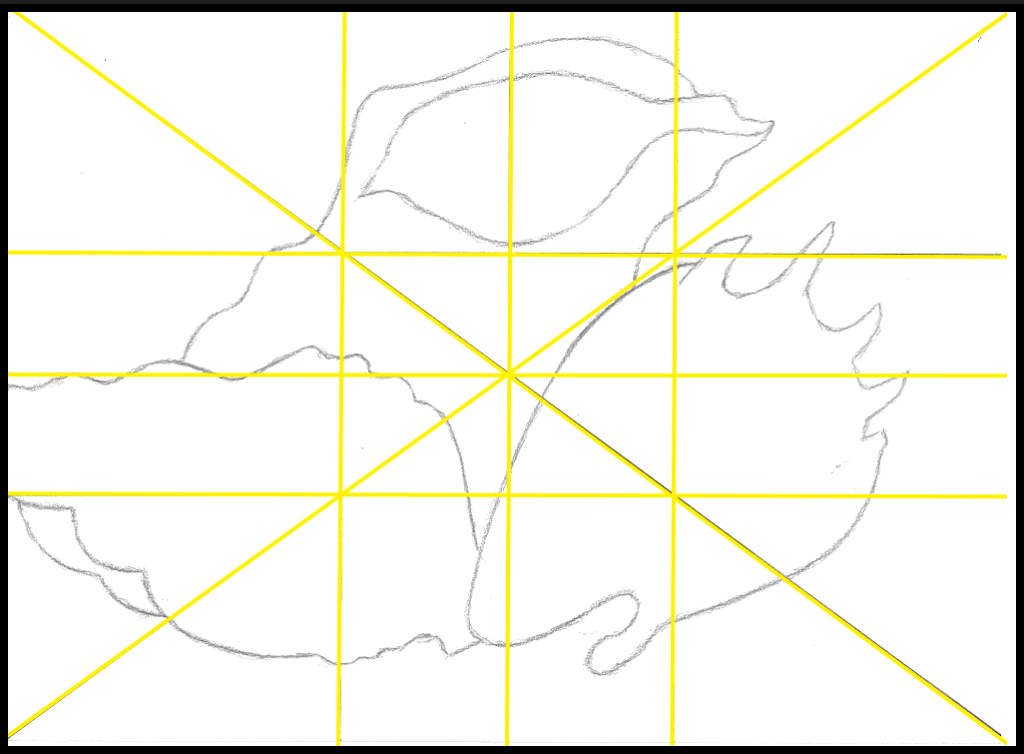

3分割や対角線構図などの基本形で試す

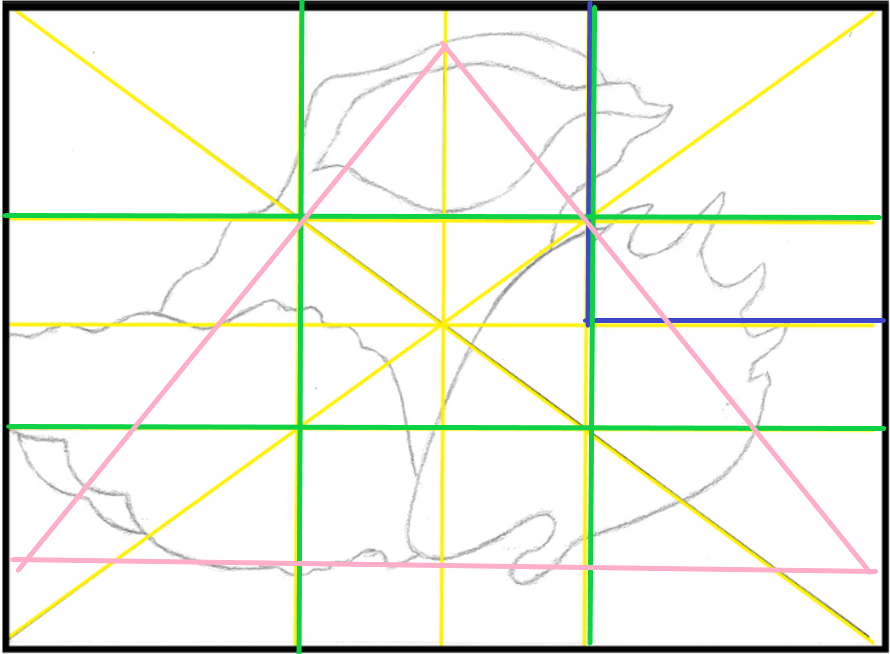

<3分割構図>

-220609-12.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフでも、画面内での配置や角度を意識することで、構図の印象は劇的に変わります。

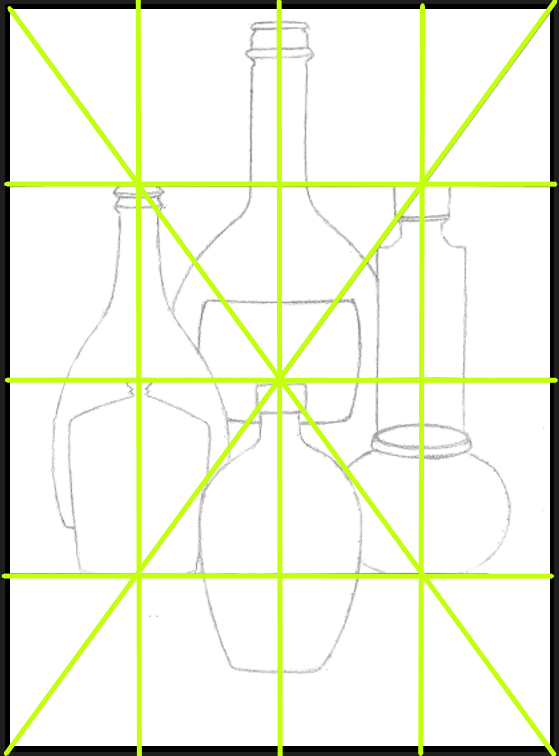

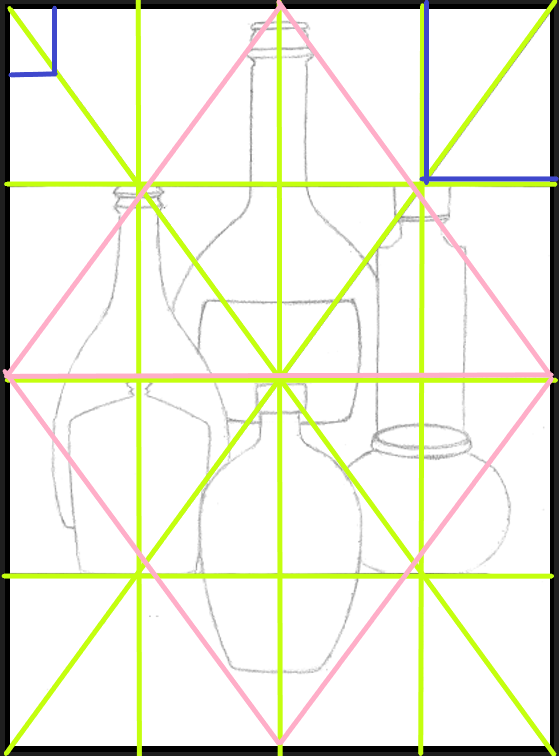

<対角線構図>

-220608.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

画面左右下の角へ、それぞれ対角線が通っていることを暗示するために、小物の持ち負を追加。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

3分割構図では安定感を、対角線構図では動きや緊張感を演出できるため、複数の構図パターンを試すことで、自身の表現に合った構成法を見つけることができるのです。

この試行錯誤は、実際の作品制作においても柔軟な構成判断を可能にしてくれます。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

同じモチーフの制作によって構図による印象操作を意識する視点が育つ

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

構図によって、同じモチーフでも静けさを感じさせたり、緊張感を与えたりと、観てくださる人に与える印象を操作することができます。

たとえば、画面の中心からわずかにずらすだけでも、視線の流れや空間の呼吸が変わってくるのです。

このような微調整を繰り返すことで、画面全体の印象をコントロールする感覚が育っていきます。これは、単なる技術を超えて、表現としての構成力を養う大きな一歩となります。

構図の工夫は、一朝一夕で身につくものではありませんが、同じモチーフを様々な配置で描くことで、その引き出しを着実に増やすことができるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この反復描写を通じた構図の試行錯誤は、作品に独自の個性と完成度をもたらす重要なトレーニングになります。

あなたらしい構図を模索しながら繰り返す練習は、やがて表現の確かな軸へと育っていくことでしょう。

試行錯誤による表現力の拡張と個性の発見

新しい未来Ⅳ 2024 F1 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフを何度も描いていくうちに、鉛筆画中級者の人は必ずといってもよいほど、「もっとこう描いてみたい」という衝動に駆られるはずです。

これが試行錯誤の始まりであり、自分なりの表現を探る最も創造的な過程です。繰り返すことで、技術的な安定感が生まれ、次第に表現そのものにも意識が向かうようになります。

ここからが、個性を磨き、作品に深みを加えるステージとなるのです。

本章では、構図の試行錯誤が作り出す、あなたの独自性について解説します。

表現の差異に気づけるようになれる

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフを描いても、毎回異なる線・異なるトーン・異なる雰囲気が生まれます。

最初は、無意識だったこの差異に意識を向けることで、「自身の描き方」が見えてくるようになるのです。

この差異を分析し、どの描き方がモチーフに合っていたのか、どの表現がより魅力的だったのかを考えることで、表現に対する選択眼が養われていきます。

意図的に手法を変えてみる勇気

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描写が安定してきた段階では、あえて違う線質やトーンの乗せ方、陰影の強弱を意識的に変えてみることは有効です。

輪郭を曖昧にして空気感を出す、逆に明瞭な線で構成感を強調するなど、同じモチーフを素材にしながらも、さまざまなスタイルを試すことができます。

これは、今までのあなたのレパートリーという安全圏を出る挑戦でもあり、自身に合った表現方法を発見するチャンスでもあるのです。

表現の中に自分らしさを見出す

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

試行錯誤の積み重ねは、やがて一貫した「自分らしい描き方」へと繋がっていきます。

描線のテンポ、陰影の質感、構図のクセなど、無意識に表れる特徴が、自身の個性を形成していくのです。

他者との違いを恐れず、その違いを「らしさ」として受け入れることができれば、鉛筆画中級者として一段階上の表現者へと成長できます。

表現力の幅を広げるには、安定した描写力に加えて、自身の内面と向き合う時間が必要なのです。

同じモチーフを繰り返し描くことで、その余裕が生まれ、技術だけではない感覚の表現が可能になります。試行錯誤のなかにこそ、あなたらしい鉛筆画表現の芽が隠されていることに気づけるでしょう。

描くごとに変化を記録し成長を可視化する方法

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、成長を実感できることは、大きなモチベーションになるでしょう。

しかし、日々の描写の変化は自覚しにくく、なんとなく続けているだけでは成長に気づけずに迷いが生じることもあります。

そこで重要になるのが、同じモチーフを繰り返し描きながら、制作ごとの変化を記録し、それを比較・分析するという手法です。

これにより、自身の技術の伸びや課題が視覚的に確認できて、次の練習への明確な指針が得られます。

本章では、制作のたびに記録をつけて、比較・分析する方法について解説しましょう。

日付と目的を明記したスケッチを残す

葡萄 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

毎回のスケッチには、日付や「今回は構図を意識」「今回は質感表現を工夫」など、その時の目標やテーマを簡単に書き添えると効果的です。

こうすることで、単なる蓄積ではなく意図のある練習として整理され、後から振り返ったときに何を意識して取り組んだかが明確になります。

目的意識を持って描くことで、練習の密度も格段に高まるのです。

並べて比較し変化を分析する

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

一定期間描いたデッサンを、並べて比較してみると、線の精度・構図のバランス・トーンの深さなどに、変化が現れていることに気づけます。

最初は、気づかなかった細部が丁寧に描かれていたり、構図の安定感が増していたりと、客観的に成長を実感できる瞬間が生まれるのです。

また、何度も失敗している部分を明確にすれば、そこを重点的に修整する練習計画も立てやすくなります。

記録を続けることで習慣化される練習

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描いたものを記録し、比較するという行為を習慣化することで、日々の練習が漫然としたものから「意識的な成長のプロセス」へと変化します。

記録を続けることで、継続そのものが上達の証となり、自信や継続意欲の源となるのです。

同じモチーフの繰り返しの制作は、単なる反復ではなく、変化と成長を自ら確認し、続けるための貴重なツールとなります。

自身の変化に気づくことは、次の挑戦を後押ししてくれます。制作ごとの記録と比較を習慣にすれば、鉛筆画中級者の人は「なぜ上達したか」「どこが課題か」を具体的に把握できるようになれるのです。

反復の蓄積が、確かな成長に繋がっていることを実感できるこの方法は、地道な練習に明確な意味を与えてくれる貴重な道標となるでしょう。

■練習課題例(3つ)

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

同一モチーフを3分割構図で3回描く

空きビンやコップなどの単一モチーフを選び、すべて同じ3分割構図で3回連続して描きます。

1回目は形を正確に取ることを重視し、2回目は陰影の変化を意識、3回目は質感と空間表現を加味して仕上げてください。

各回の違いを記録して比較しましょう。

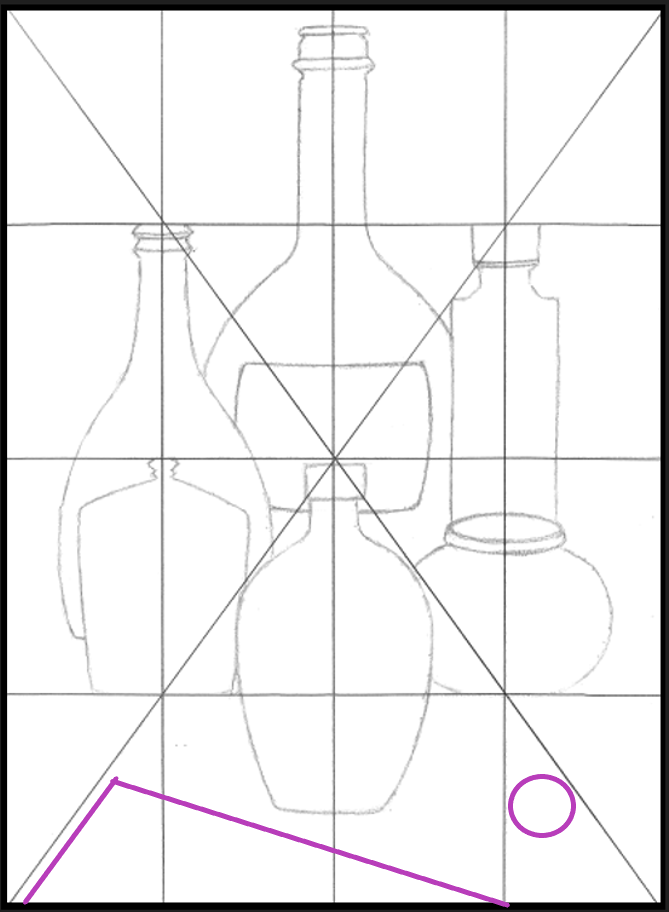

-220609.png)

参考画像です

視点を変えて5回連続描写する

モチーフは変更せず、上から・斜めから・真横から・逆光で・手前に寄って、の5視点で連続描写します。

構図と印象の変化に注目し、見え方と表現の幅を体感してください。

仕上がりのバリエーションを並べて比較することで、構成力の成長が実感できます。

参考画像です

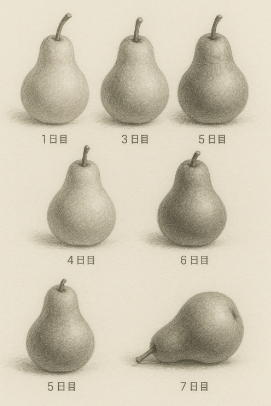

毎日同じモチーフを1週間描いて記録

一つのモチーフを決めて、1日1枚ずつ7日間描き続け、各日のテーマ(構図・トーン・線質・質感など)を自分で決めて取り組みます。

すべてを日付とともに記録し、最終日に並べて自己分析してみましょう。

成長の可視化と試行錯誤の軌跡が確認できます。

参考画像です

まとめ

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

同じモチーフを繰り返し描くという行為は、一見単調に見えながらも、鉛筆画中級者の人にとっては非常に奥深く、確実に描写力と表現力を高めてくれる実践的な練習法です。

初見では見えなかった構造に気づき、繰り返しの中で表現の幅が広がり、自身の個性まで発見できるこの反復練習法は、上達を目指す上で欠かせない基盤となります。

とくに、鉛筆画中級者の段階では、毎回新しいものに挑戦するよりも、安定感と深みを育てる方が長期的な成長につながるのです。

描くたびに見え方が変わり、表現も進化していく過程は、観察力・構成力・描写力を同時に育てる非常に効率的な方法です。以下に、今回ご紹介した内容の要点を整理します。

今回のポイントまとめ

- モチーフを限定することで、構造理解と描写精度の向上が得られる。

- 繰り返し観察することで、陰影や質感の微細な違いに気づく力が育つ。

- 同じ対象を多角的に描くことで、構図のバリエーションと構成感覚が広がる。

- 表現方法を変えて試行錯誤することで、自分らしさや個性を見出せる。

- 毎回の描写を記録・比較することで、成長を可視化し継続のモチベーションに繋がる。

鉛筆画中級者の人にとって、上達の鍵は「描く量」だけではなく、「描き方の質」を高めることです。同じモチーフを使った反復描写は、その質を磨くための最良の手段です。

今日描いたものを、明日もう一度描き、昨日の自分と比較する。この地道な取り組みこそが、確かな進化への近道です。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

-2019-3-485x354.png)

繰り返し描くという選択は、遠回りのようでいて、最短距離で描写力を底上げする確かな方法なのです。