こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

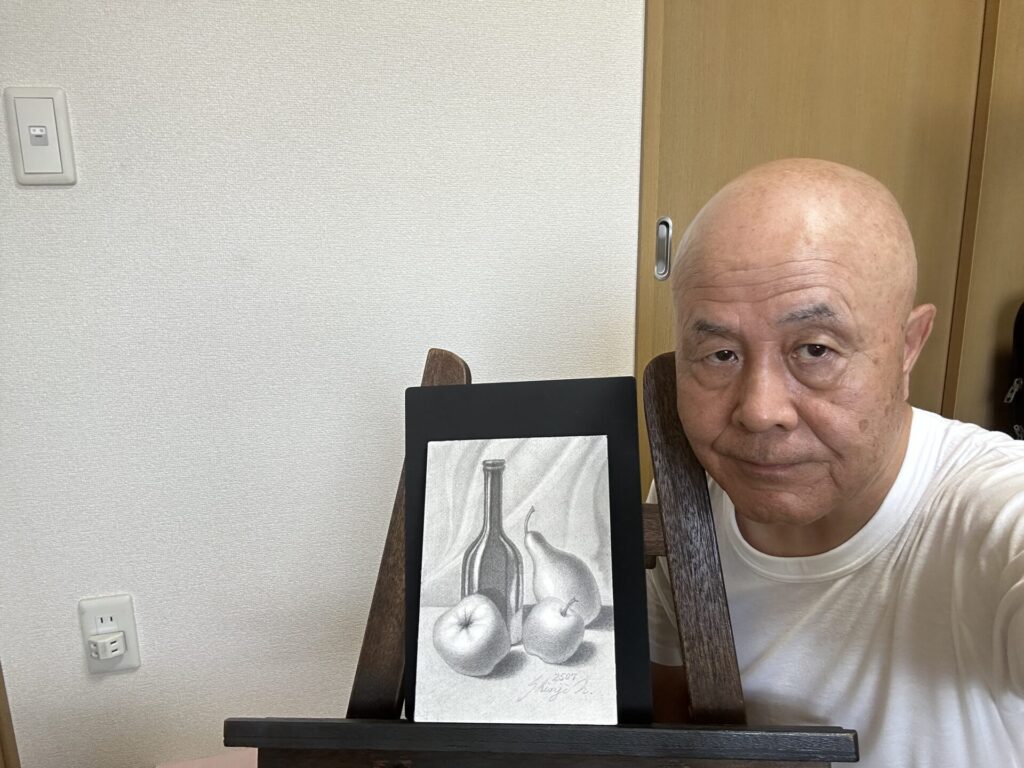

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を続けていると、「今日は何を描こうか?」とモチーフ選びで手が止まってしまうことがあります。

とくに、鉛筆画中級者になると、見たままを描く段階から、より自由で創造的な表現に挑戦したくなるものです。そこで有効なのが、目の前にモチーフがなくても描ける「イメージ練習法」です。

この記事では、鉛筆画中級者の人に向けて、記憶や想像、抽象イメージを活用した練習法を具体的にご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

記憶と感覚を頼りに描く「記憶描写」のすすめ

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、モチーフが手元にない状況でも描き続ける力を養うには、「記憶描写」の練習が非常に有効です。

この方法は、過去に見た物や風景を記憶と感覚に頼って描写するもので、観察力だけでなく、想像力と構成力の訓練にもつながります。

本章では、目の前に実物がない分、自身の内面から情報を引き出す必要があり、それが表現力の幅を広げる一歩となる点について解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

日常の風景を思い出して描く

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

まずは身近な題材から始めましょう。通勤経路やキッチンの棚、いつも使っているマグカップなど、日常生活で目にしているものを、写真や実物を見ずに思い出しながら描きます。

形状や質感、配置、光の方向まで思い出すことで、記憶の中の「イメージを視覚化する力」が養われます。最初は曖昧でもかまいません。

描くことで、記憶が具体化されていく過程を楽しむことが大切です。

感覚を手がかりにする描写する

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

記憶は、視覚情報だけではありません。触れたときの感触、音、匂い、味わいなど、五感すべてが手がかりになります。

たとえば、公園のベンチを描くときには、木のざらつきや日差しの暖かさ、金具の冷たさなどを想像しながら線を描くことで、より豊かな描写になるのです。

これにより、抽象的なイメージにも感情やリアリティー(現実性)が宿るようになります。

記憶と創作を組み合わせる

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

すべてを正確に思い出す必要はありません。記憶が曖昧な部分は、創作で補いながら描いていくことで、あなたらしい構成や演出が加わります。

実在と、想像の間を自由に行き来することができるのが、記憶描写の魅力です。

たとえば、子どもの頃に遊んだ場所を思い出しながら、その記憶の中に動物や想像の植物を加えて描いてみると、より独自性のある作品に仕上がります。

描き終えた後に検証する習慣

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描き終わりましたら、できるだけそのモチーフの実物や写真と比較してみましょう。

形の違いや、光の表現のずれを確認することで、自身の記憶の傾向や表現の癖が見えてきます。これは観察力の強化にもつながり、次に実物を見て描くときの精度が格段に上がります。

記憶と現実の違いを把握することは、客観的な描写力と主観的な表現力の両方を鍛える絶好の機会です。

記憶描写は、鉛筆画中級者の人が、「自由な表現」と「構成力」を育むための実践的な練習法になります。

想像の中から形をつくる「自由描写」で発想を解放する

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、目に見えるものを超えて描く自由を手に入れるには、「自由描写」という手法が大きな助けになります。

これは、具体的なモチーフを用意せず、頭に浮かんだ断片的なイメージや抽象的な感覚をもとに、線を通じて形をつくっていく描き方です。

本章では、モチーフに縛られずに描くことで、思考と手の連動を高め、構成力・創造力の幅が大きく広がる点について解説していきます。

ランダムな線から始めてみる

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

最初のステップとしてオススメなのが、「意図のない線」を描くことです。

画面に自由に曲線や直線、うねるようなラインを走らせていきます。この段階では「何を描こうか」は考えず、線そのものに集中します。

やがて無意識の中から、何かの形に見えてくる瞬間が訪れ、その連想をきっかけに次の展開が始まるのです。

浮かんだイメージを拾い上げる

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

線を重ねる中で、動物の輪郭や人物の姿、建物の影などが見えてくる場合があります。その「見えてきた形」を手がかりに描写を展開していきます。

鉛筆画中級者の人にとっては、この連想力こそが自由描写の核心です。

浮かんだものをそのまま描くのではなく、形を拡張したり、別の形と組み合わせて再構成することで、より深みのある構成が生まれます。

空気感や感情を混ぜて構成する

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

自由描写では、ただ形を作るだけでなく「空気感」や「感情」も意識すると、作品の表現力が格段に高まります。

例えば、静けさを表現したいのであれば、モチーフの間隔を広く取り、濃淡を抑えめにする。

逆に、緊張感を出す場合では、交差する線や急激な明暗の変化を加えるなど、構成によって気配をコントロールする力が試されます。

描いた後の解釈を楽しむ

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

完成後には、自身が描いた作品を見返して、第三者の目で改めて解釈してみることも有効です。何が見えるのか、自身でも予想していなかった物語性や、象徴が浮かび上がることがあります。

これを踏まえて再構成することで、さらなる発展が可能となります。

自由描写は、作品を描く上で「手が止まる」状態を打破する最適な方法です。鉛筆画中級者の人が、内面的なイメージを手がかりに構成を進めていくことで、思いがけない作品の方向性やテーマ性が生まれるのです。

描くことを楽しみながら、あなただけの発想源を見つける訓練として、日常的に取り入れてみてください。

言葉からイメージを引き出す「言語→視覚」変換法

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、モチーフに頼らず作品を生み出すには、言葉を出発点にした「言語→視覚変換」が効果的と言えます。

これは、キーワードや文章から浮かぶイメージを、視覚的に構成する方法で、構成力や感性を同時に鍛える練習として非常に有効です。

本章では、言葉からインスピレーションを得た制作について解説します。

キーワードを軸に構成を始める

第2回個展出品作品 花車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まず、任意の単語を1つ選びます。「風」「孤独」「光」など、抽象的な言葉が、とくに適しています。

その文言から想起される、モチーフや構成、明暗や空気感を頭の中で自由に描いてみましょう。

言葉をただ説明するのではなく、そこから連想された映像を鉛筆で形にすることが目的です。

短い文章や詩を作品に変換する

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

1〜2行の短い文章から、場面をイメージする方法もオススメです。

たとえば「夕暮れの駅にたたずむ人影」や、「風が抜ける静かな路地」といった言葉には、明確な構成要素が潜んでいます。

その中にある光の方向、物の配置、人物の立ち姿を想像しながら作品として組み立てていくことで、物語性のある制作が可能になるのです。

感情の言葉を視覚に変換する

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

「焦り」「希望」「安堵」といった、感情語から連想できるモチーフを描いてみるのも効果的です。

たとえば「焦り」は、傾いた構図及び不揃いな配置や鋭い線、「安堵」は柔らかなグラデーションや広い空間で表現できます。

抽象的な感情は、視覚要素に翻訳する力によって鍛えられ、印象的な作品づくりにつながるのです。

他人の言葉からも発想する

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

あなた以外の、誰かが発した印象的な言葉や詩からイメージを描き出すと、自身の世界観を広げるきっかけにもなります。

たとえば、小説やニュースの一節をヒントに構成してみることで、普段とは異なる視点やテーマ性を取り込むことができるでしょう。

この言語→視覚変換法は、鉛筆画中級者の人が、想像を作品化する力として、飛躍的に高められる練習法です。

言葉という抽象的な情報を形にすることで、目に見えない世界を可視化する訓練となり、創造的な鉛筆画の表現に直結します。

見えない対象を描く「空想デッサン」で構成力を磨く

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治第

鉛筆画中級者の人が、表現の幅を広げるには、実在しない対象を描く「空想デッサン」が非常に有効です。

これは想像の中で形を組み立て、リアリティー(現実性)を持たせながら描く練習で、構成力・空間認識力・創作力が総合的に鍛えられます。

本章では、空想デッサンについて解説しましょう。

基本形から組み立てて発展させる

第2回個展出品作品 誕生2000-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

まずは、球体や立方体などの単純な立体を描くことから始め、そこに部品や装飾、変形を加えて形を発展させます。

たとえば、球体に翼をつける、箱に車輪を取りつけるなど、連想的に形を組み立てていく過程が、想像と構造理解を結びつける訓練になるのです。

素材や重力を意識して描く

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

空想のモチーフであっても、「これは木製か金属か」「どの方向に重さがかかるのか」といった物理的条件を意識することで、描写に説得力が生まれます。

たとえば金属なら反射を入れる、重い構造なら支えを加えるなど、現実にありそうな質感の演出が空想にリアリティー(現実性)を与えてくれるのです。

想像の風景や空間を構築する

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

空想デッサンでは対象物だけでなく、それを取り巻く空間の構成も重要です。

遠近法を使って空間に奥行きを作り、地面や壁、空などの背景を加えることで、非現実的な世界に整合性を持たせることができます。

SFの風景や、架空都市などの表現にも発展できるのです。

経年変化を想定して描く

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

空想のモチーフに、「時間経過」という要素を加えて描くと、表現の幅がさらに広がります。

崩れかけた構造物、朽ちた表面、風化によるひび割れなどを加えることで、過去から現在までの物語を想起させるような描写が可能になるのです。

この空想デッサンは、鉛筆画中級者の人が構成力と創造性を磨く絶好の手法です。自由な発想に論理性を加えることで、観てくださる人に「納得感のある非現実」を伝える作品づくりが実現します。

抽象から具象へ導く「形の再構築」トレーニング

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、発想の幅を広げるには、「形の再構築」という逆転のアプローチは効果が期待できます。

これは無作為な抽象線からスタートし、そこから見えてきた形を具体的に導き出すトレーニングで、想像と構成の両面を鍛える方法です。

本章では、無作為な抽象線を発展させて制作する手法について解説します。

ランダムに線を描いてみる

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

スケッチブックや紙の上に、自由に線を走らせ、曲線や直線、交差、渦巻き、破線など、制限なく描いていくことが重要です。

この段階では何を描くかは考えず、鉛筆の動きとスケッチブックや紙の白い部分へ描かれていく線の形状を楽しみます。

描いていくうちに、思いがけない形の連なりやバランスが自然と現れてきます。

形に見えてきた部分を発見する

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描かれた線の中に、何かの形が見えてくる瞬間があります。

「この部分は顔の輪郭に見える」「ここは建物の屋根のようだ」といった連想を拾い上げ、そこから形を構築していきます。

この視覚的解釈は、想像力とデザイン的な思考を同時に活性化させます。

線を活かしつつ具象へ整える

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

見えてきたモチーフの輪郭を拾いながら、余分な線を薄くしたり、濃淡を加えて整理しつつ、具象的な構成へと移行していきます。

最初の線をすべて消すのではなく、むしろ曖昧な線を活かすことで、偶然性と意図の共存が魅力的な画面を生み出します。

新しい主題を発見する視点

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

再構築された形から、新たなテーマを発見することも可能です。

たとえば、元は無目的だった線から「沈む船」や、「成長する植物」といった主題が見えてきましたら、それを軸に構成を深めていきます。

形の意味づけをあとから行うことで、描写がストーリー性を持つようになるでしょう。

この再構築トレーニングは、鉛筆画中級者の人が「描く対象を自ら見つける力」を育てるための練習です。

何もないところから、意味を見出す工程そのものが創造であり、その積み重ねが表現の独自性につながります。

練習課題(3つ)

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非試してください。

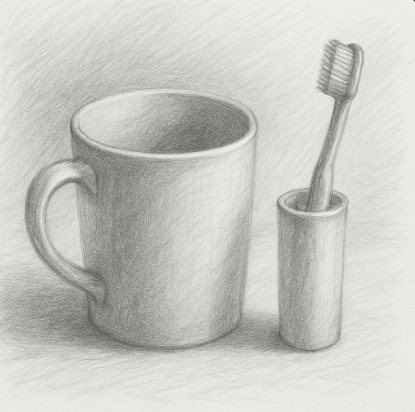

記憶だけを頼りに日用品を描く「記憶描写トレーニング」

今朝使ったコップや、歯ブラシなどの生活道具を、写真や実物を見ずに描写してみましょう。

形・影・質感まで思い出して、スケッチブックや紙に描き起こし、あとで実物と比較することで、記憶と観察の差異を確認します。

→ 手元にモチーフがない状態で描かれた、生活用品のシンプルな静物構成。歯ブラシの角度や影の入り方に注目。

参考画像です

抽象線からモチーフを生み出す「自由描写」

無作為に描いた線をもとに、浮かんできた形を拾い上げ、1つの構成として仕上げます。

複数の線が交差することで、発想が誘発され、新しい構図の切り口が見えてきます。

→ 一例として、曲線と直線が交差する中から抽象的な動物の輪郭が見えてきましたら、曖昧な線が徐々に形へと発展している状態を表現。

参考画像です

言葉を起点に構成を組む「言葉→視覚変換スケッチ」

たとえば「静寂」「再生」「記憶」といった、キーワードから連想する構成を鉛筆で描いてみます。

光の方向や余白の使い方、構成バランスなどを工夫して、言葉の印象を視覚的に表現してください。

→一例として、 左側に人物の背中、右側に広がる空間、やや下がった視点から余白と明暗のバランスで静けさを表現。

参考画像です

まとめ

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、モチーフなしでも自由に描き進めるためには、想像力と構成力を育てる「イメージ練習」が非常に重要です。

今回ご紹介しました5つのアプローチを、日常の練習に取り入れることで、資料がなくても描ける力、そして内面を表現する技術が自然に身についていきます。

今回の記事のポイント

- 記憶描写では、目にしたものを思い出して描くことで、観察力と想像力の両方を養える。

- 自由描写は、無意識の線や思考を頼りにイメージを展開することで、実際に手を動かして練習できる課題を用意し、自身の癖や傾向を把握し、個性ある表現に育てられる。

- 言語→視覚変換では、抽象的な言葉からイメージを構成する練習を通じて、主題性と構成力を高めることができる。

- 空想デッサンは、現実には存在しない形や空間を創造的に描くことで、構造理解力と空間設計力を同時に鍛えられる。

- 形の再構築トレーニングでは、無作為な線から具象モチーフを見出す逆方向の練習により、柔軟な発想転換が可能となる。

これらはすべて、「何もない状態」から描き出すための土台を築く技法であり、繰り返し行うことで作品構成の引き出しが増えます。

描く対象を自身で探し、意味づけし、構成する力を持つことが、鉛筆画中級者の人に求められる表現者としてのステップアップに直結するのです。

日常の中にある、感情や印象を作品に変換する力を鍛え、誰にも描けないあなただけの世界を描いていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

-F10-1996☆-1-485x665.png)

日常の中の断片や感覚を頼りに、自身の中にある世界をスケッチブックや紙上に引き出す経験は、創作の幅を大きく広げてくれるはずです。