こんにちは。私はアトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

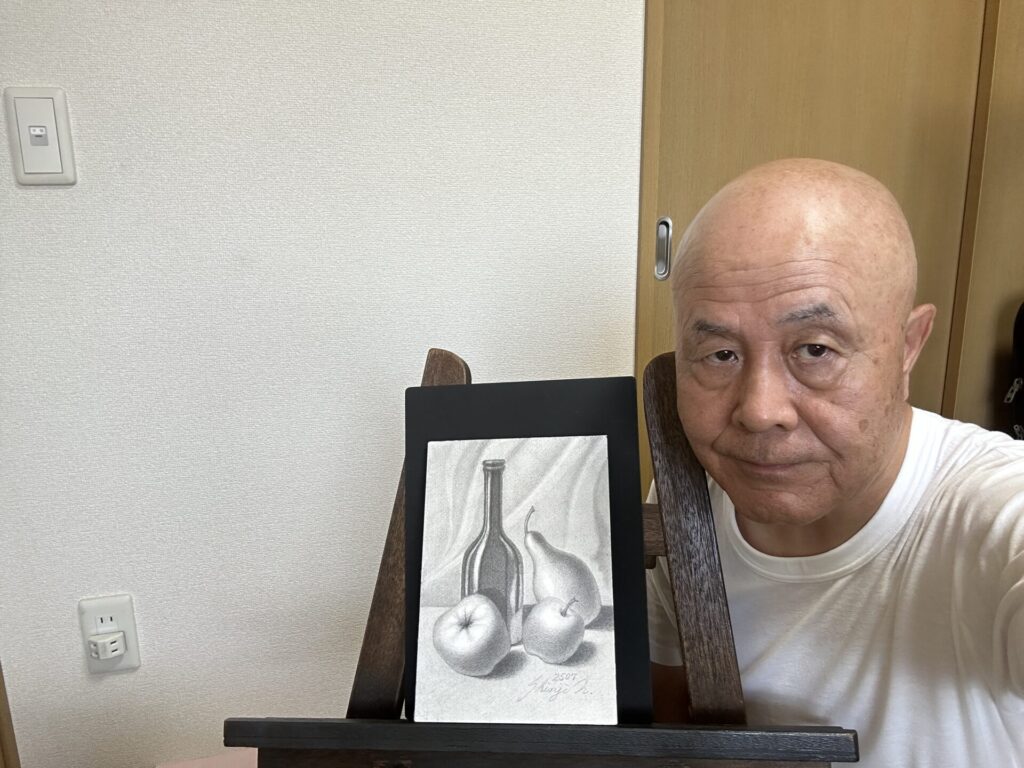

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で人物を描くと、背景との境界が曖昧になり、距離感が不自然に観えることがあります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、人物と背景の関係性を自然に見せることは大きな課題でしょう。

距離感の演出が上手くいくと、画面全体に深みが生まれ、観てくださる人の視線を意図的に導くことも可能になります。

この記事では、モノクロの鉛筆画において、人物と背景の距離をリアルに描き分けるための具体的なコツを5つご紹介します。

それぞれに、実践的な描き方と、意識すべきポイントを添えて解説していきますので、作品の完成度を一段と引き上げたい鉛筆画中級者の人にとって、確かな指針となるはずです。

それでは、早速見ていきましょう!

光と影の差で奥行きを生む

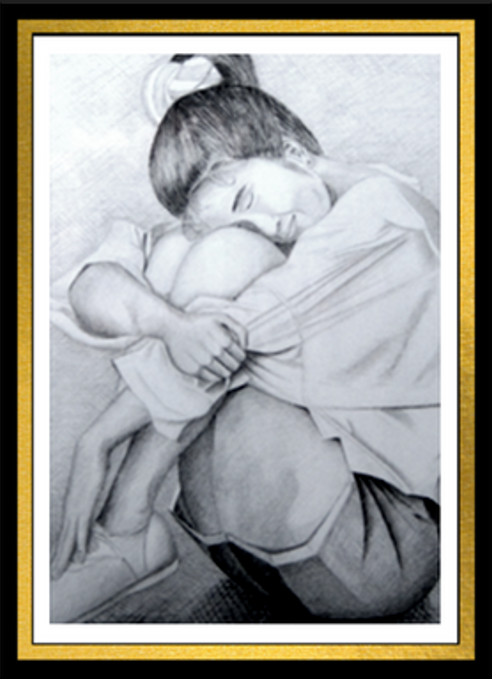

第3回個展出品作品 誕生2020Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

人物と背景の距離感を自然に描くには、光と影の描き分けが極めて有効です。

光の方向性を統一し、人物と背景に異なる明暗差を与えることで、空間にリアルな奥行きを作ることができます。

本章では、光と影の扱い方について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

光源を明確に確認及び意識して全体のバランスを整える

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、距離感を表現する第一歩は、光源の方向をしっかりと確認し、意識することです。

光が、どの位置や角度から射して来るのかを明確にすると、人物と背景のすべての陰影の位置・角度・長さ・濃さが統一できて、空間の整合性が保てます。

とくに、人物には強く明暗をつけ、背景はソフトに処理することで、手前と奥の印象が自然と分かれます。光源が曖昧な場合には、モチーフの存在を確かなものにするための陰影が定まらず、距離感が失われるので注意が必要です。

このことは、人物画に限らず、鉛筆画を制作するうえで、すべてのジャンル(静物・動物・風景・心象風景)に共通して言えることです。

人物の輪郭周辺にコントラストを集中させる

人物のシルエットが、背景と自然に分離できるように、輪郭周辺の明暗差を意識的に強めます。

たとえば、人物の側面が明るいなら、その背景は少し暗めに処理することで境界が際立ちます。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

反対に、人物の影が落ちる部分には、背景を淡くして差をつけましょう。コントラスト(明暗差)の使い分けによって、視覚的な奥行きが生まれます。

背景のトーンを抑え、人物との距離を強調する

背景の描き込みを多くすると、人物との階層が曖昧になります。

中間調やソフトなグラデーションを用い、線のエッジも少しぼかすようにすると、自然と後退した印象を与えられます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

逆に、人物にはしっかりと濃淡とエッジや細密な描写を加えることで、手前に浮かび上がるような効果も狙えます。描き込みの量だけでなく、質の差でも距離感を表現できます。

影の位置と形で立体感を補強する

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

人物が背景に影を落とす構成では、影の形と方向にも注意しましょう。

たとえば、床や壁に落ちる影が人物の形や動きと一致していると、リアルな奥行き感が生まれます。影の濃淡の度合いや輪郭の明瞭さも、距離を補足的に伝える要素になります。

光源に近い影の縁ははっきりと描き、光源から徐々に離れるに従って、影の縁は徐々にかすれていきます。この描写がリアリティーさを強調できるポイントでもあるのです。次の作品で確認してください。

第1回個展出品作品 男と女 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

影が存在しない場合であっても、人物の足元や肩まわりに、かすかな落ち影を加えるだけで、浮遊感を防げます。

光と影の効果的な活用は、人物と背景を自然に分離し、全体に空気の層をもたらす鍵となります。

輪郭線の強弱で視線を誘導する

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物と背景の距離感を自然に見せるためには、輪郭線の強さを使い分けることが有効です。

視線を人物に引き寄せながら、背景との空間の差を生み出す技術です。

本章では、輪郭線の強弱が、距離感に大きな影響を与える点について解説します。

手前の輪郭は濃く、奥は柔らかく描く

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の輪郭は、画面の中でもっとも注目されやすい部分です。その輪郭を強めに描くことで、観てくださる人の視線を自然に誘導しやすくなれます。

一方で、背景のエッジや輪郭はあえてぼかす、または線を細く弱くすることで、後退した印象を与えることができるのです。

輪郭線の強弱の差が、そのまま奥行きの差として伝わるため、非常に効果的な手法として使えます。

人物の周辺に明瞭な線を集中させる

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の顔や体のラインなどの、周囲には、とくにシャープで明確な線を使いましょう。

これは「焦点を強調する」という意図を、作品全体に浸透させる効果があります。

たとえば、目元や手の輪郭をくっきりさせ、衣服や背景の輪郭をやや曖昧にすると、視線の誘導と同時に自然な階層構成ができます。これにより、人物と背景が滑らかに分離できます。

境界線を描かないという選択

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

あえて輪郭をハッキリとは描かず、明暗や質感の変化だけでモチーフを描き出す方法もあります。とくに、背景の処理において、輪郭を省略することで空気のような自然な存在感が生まれます。

つまり、輪郭線をハッキリと描かなくても、背景にトーンを配置すれば、自然と人物(モチーフ)は浮かび上がります。輪郭線をハッキリ描きすぎると「不自然」な作品になってしまうので、注意が必要です。

人物の周辺に、このような輪郭の消失を加えることで、境界が硬くなりすぎず、やわらかな距離感を演出できます。この「線を描かない勇気」も鉛筆画中級者の人にとっては重要な判断といえます。

人物と背景を構成する際に、輪郭線の扱いを意識することで、視線誘導と空間演出の両立が可能になり、線の強さや明瞭さを調整することが、作品を引き締めるだけでなく、奥行きを視覚的に伝える上で非常に有効になるのです。

単に「線を描く」のではなく、「どこに、どれくらいの強さで、どう描くか」を常に意識して制作する習慣を持ちましょう。

遠近法を使って人物を空間に配置する

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、人物と背景の距離感を自然に描くには、遠近法の理解と活用が不可欠です。

奥行きのある構成にすることで、人物の位置が明確になり、背景との自然な距離が生まれます。

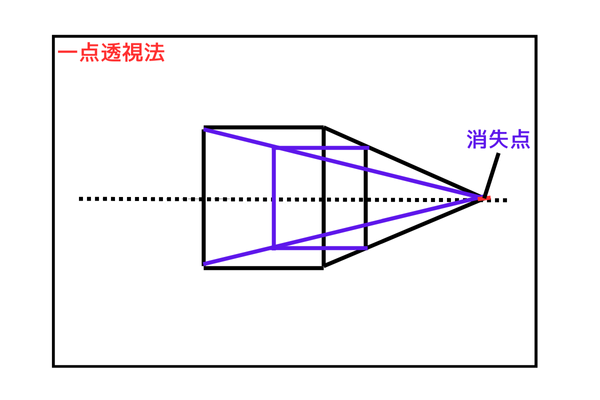

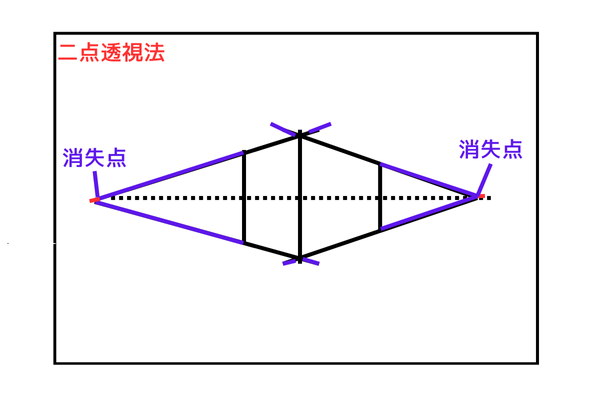

本章では、消失点と遠近法の扱い方について解説します。

消失点を基準に人物の位置を決める

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一点透視や二点透視などの遠近法では、画面内に消失点を設定し、すべての線がそこに向かって収束する構成を組み立てます。

人物を空間に配置する際は、この消失点との位置関係を意識することが大切です。手前に立たせたい人物は大きく、奥に配置する人物は小さく描写します。

この大きさの違いが、遠近感を生む鍵になります。背景の建物や道の遠近法と人物の足元が一致するように意識すると、人物が空間内に自然に存在するように見せられます。

視線の高さと地平線や水平線を合わせる

-1-2.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の目線の高さと、背景の地平線や水平線の関係性も、距離感の演出に深く関わります。

地平線や水平線が人物の顔の位置にくると、その人物と観てくださる人が同じ高さにいるように感じられ、臨場感が増します。次の作品を参照してください。

逆に、地平線が低いと人物が高い場所に立っているように観え、威圧感や遠近感が強調されます。背景に描く、水平線や建物のラインも、視線の高さと揃えることで構成が安定し、距離感が崩れません。

奥行きを強調する重なりの技法

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

遠近法を用いて描かれた空間内で、人物と背景のモチーフを部分的に重ねることで、空間の奥行きがさらに強化できます。

たとえば、人物の後ろに壁や木が重なって観えるように描けば、人物がその手前に立っていることが明白になるのです。

逆に、人物が他のモチーフの陰に一部隠れるような構成を取れば、奥行きが生まれ、画面に深さが加わります。重なりによる階層表現は、距離感を一目で伝える強力な手法となります。

遠近法は、単に背景の構造を描くための技術ではなく、人物の存在を空間の中に自然に落とし込むための道具なのです。

とくに、鉛筆画中級者の人は、構成を設計する段階で消失点や遠近法を意識し、人物の立つ位置や姿勢を整える習慣を持つとよいでしょう。

遠近法を適切に使うことで、人物と背景の間に空気の層が生まれ、画面全体がよりリアルに感じられるようになります。

背景の描き込み量で人物との距離を調整する

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、人物と背景の距離感を視覚的に分離させるには、背景の描き込み量を意識的にコントロールすることが欠かせません。

本章では、描き込みの密度とグラデーション(階調)の強弱が、距離感の印象を大きく左右する点について解説します。

背景の情報量を減らして後退感を演出する

新しい未来Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景に、細かく描き込まれたディテール(詳細)が多すぎると、人物との境界が曖昧になり、人物が埋もれてしまう恐れがあります。

これを避けるには、背景の描き込みを抑え、情報量を制限することが有効です。あえて省略や簡略化を行い、ざっくりとしたトーンや形で処理することで、背景は自然に後退して観えます。

描かないことで、空間が広がるという感覚を大切にしましょう。

人物に近い背景部分にはしっかり描き込む

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

人物の、すぐ後ろにある背景部分だけをやや細かく描き込み、それ以外をぼかすことで、人物の立体感を際立てられます。

たとえば、人物の背後にある窓や壁に軽くディテール(詳細)を加え、奥にいくほど徐々に描き込みを薄くすることで、段階的な奥行きが生まれるのです。

この「部分的な描写の密度差」により、人物がその空間に自然に存在しているような印象が強まり、焦点との距離を描写の密度で伝える技法になります。

トーンの明暗で描き込みをコントロールする

背景に描き込みを加える際には、トーンの明るさやコントラスト(明暗差)も調整の要になります。

背景を明るく保ち、人物の周囲に暗さを集中させれば、人物が手前に浮かび上がります。逆に、人物が暗めのトーンで、背景をやや明るく処理すれば、逆光のような効果で人物が際立つこともあります。

描き込み量と、トーンの選択を組み合わせることで、空間の広がりや奥行きを直感的に伝えることが可能です。次の作品を参照してください。

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

背景の描き込み量は、単なる装飾や風景描写ではなく、人物との距離感を示す構成上の要素でもあります。必要以上に描くと空間がつぶれてしまい、逆に描かなさすぎると平坦な画面になります。

このバランスを見極めながら、どこまで描き込むか、どこを省略するかを判断する目を養うことで、人物と背景の距離が自然に伝わる表現が可能になるのです。

空気遠近法で人物と背景に奥行きを加える

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

人物と背景の距離感を柔らかく、かつ自然に描き分けたい場合には、空気遠近法を取り入れることで視覚的な奥行きが飛躍的に向上します。

本章では、光と空気の層を意識することで、画面に深みと雰囲気が生まれる点について解説します。

背景に霞のようなトーンを重ねる

空気遠近法の基本は、遠くなるほどコントラストを弱め、ディテール(詳細)を抑えることです。

背景に柔らかいトーンをかぶせるように描くことで、空気の層を通して観えるような印象が生まれます。

次の作品を参照してください。背景のカモメや遠くの船なども、このようにぼかして描くと効果を得られます。

渚にてⅠ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

あるいは、人物の背後に山や木を描く際には、輪郭をぼかし、明暗差を緩やかにすると、自然と距離感を強調できます。また、鉛筆を寝かせて広い面で描写することで、柔らかく霞んだ質感も表現できます。

近くほど濃く、遠くほど明るく描く

人物に近い部分には、しっかりとした濃淡を、背景には淡くて明るいトーンを使用すると効果的です。

この明暗の対比により、自然な前後感が強まります。遠景ほど白に近づけるつもりでトーンを設定すると、背景が視覚的に後退し、人物が空間内に浮かび上がります。次の作品を参照してください。

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

反対に背景を濃く描いてしまうと、人物との領域が曖昧になり、空気感が損なわれるため注意が必要です。

境界にグラデーションを加えて層をつくる

人物Ⅶ 2025 F6 鉛筆画 中山眞治

人物と背景の接点に、グラデーション(階調)を入れることで、直接的な境界線を避け、自然なつながりが生まれます。

たとえば、人物の肩や髪の輪郭を背景と少し重ねてぼかせば、空気を含んだような滑らかな空間が演出できます。

硬い輪郭線を避け、トーン同士が溶け合うように設計することが、空気遠近法では重要なポイントとなるのです。

空気遠近法は、作品に「間」や「空気感」を加えるための有効な表現手法です。人物を明瞭に描く一方で、背景に柔らかさと透明感をもたせることで、視覚的な奥行きと余韻が深まります。

単なる遠近表現を超えて、画面全体に呼吸するような雰囲気を与えることができるのです。

鉛筆画中級者の人としては、線や形だけでなく、空気の存在を意識しながら画面を構成する感覚を養うことが、次のステップへの鍵になるでしょう。

練習課題(3つ)

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

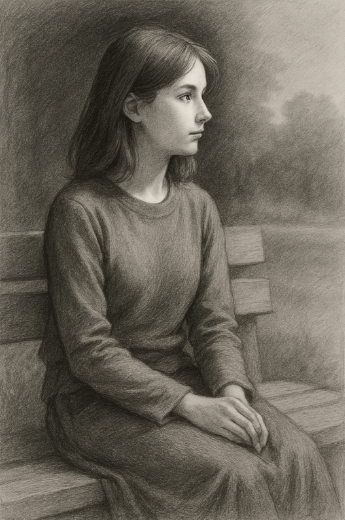

課題①:人物と背景の明暗を対比させて距離を強調する練習

人物の輪郭まわりに強い明暗差を設け、背景には柔らかなトーンを使って描いてみましょう。

とくに、人物が浮かび上がるように、光源を意識した明暗の配置に注意します。

参考画像です

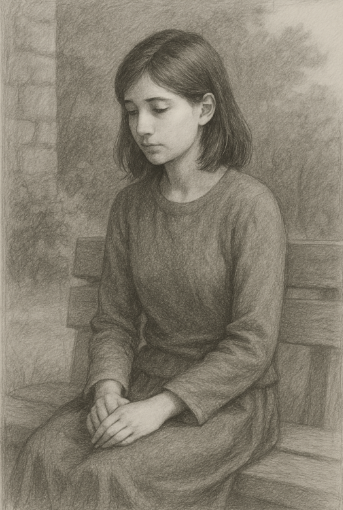

課題②:背景の描き込み量を調整して距離感を構築する練習

人物の背後にある、背景の一部だけを細かく描き込み、奥にいくほどぼかしながら省略していきます。

描き込みの密度によって自然な奥行きを表現します。

参考画像です

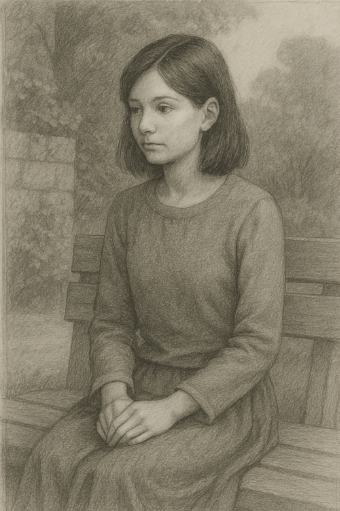

課題③:空気遠近法を取り入れた人物と背景の統合表現

背景をやや明るく、人物を明瞭に描写しながら、境界線にグラデーションを入れて空気感のある構成を目指します。

境界が硬くならないように注意しましょう。

参考画像です

まとめ

ノーマ・ジーン 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、人物と背景の距離感を自然に描き分けるためには、細部に宿る描写の差と、画面全体を貫く構成意識が重要です。

鉛筆画中級者の人が直面しやすい、「人物が浮かびあがらない」「背景に埋もれてしまう」といった課題は、明確な描き分けと空間の調整によって克服できます。

この記事で解説しました5つの視点を実践することで、人物と背景の関係がより自然で奥行きのある表現へと進化できます。線やトーン、構成に対する繊細な判断が、作品の完成度を大きく左右するのです。

距離感を自然に描くための5つのポイント:

- 明暗の対比で空間を区切る

人物に、強い光と影を与え、背景を柔らかく描写することで奥行きを表現できる。 - 輪郭線の強弱で視線を誘導する

主題となる人物には、濃く明瞭な線を使い、背景には淡く曖昧な線を用いて空間を分ける。 - 遠近法に基づいて人物を配置する

消失点や視線の高さを意識し、背景と人物の整合性を保つことで自然な構成が生まれる。 - 背景の描き込み量を調整する

描き込みの密度を変えることで、距離感を演出し、人物との主従関係を視覚的に整理する。 - 空気遠近法を取り入れて層を生む

背景を淡く、境界にグラデーション(階調)を加えることで、空気の層を感じさせる演出が可能になる。

この5つの視点を意識して練習すれば、人物が自然に空間に溶け込みつつも、しっかりと存在感を持つ作品が描けるようになれます。

画面における、人物と背景の役割を明確にし、意識的に描き分ける力を磨いていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

距離感が不足していると感じましたら、まず光源と明暗の整理を丁寧に見直すことが重要です。わずかな調整でも、印象は大きく変わります。