こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆写近影 作品「静物2025Ⅱと共に」

さて、鉛筆画で伝えたい「主題(主役や準主役、以下主題と呼ぶ)」が、うまく伝わらないと悩んでいませんか?

主題をしっかりと際立たせるには、構図の中でどこに焦点を置くか、すなわち「フォーカスポイント」の設計が重要です。

この記事では、鉛筆画中級者の人が作品に明確な見せ場をつくり、観てくださる人の視線を的確に導くための5つの構図術をご紹介します。

それぞれの手法には、具体的な描写ポイントや視覚効果があり、構成力を一段階引き上げる助けになるはずです。主題を際立たせたい人にとって、すぐに応用できるヒントが詰まった内容です。

それでは、早速見ていきましょう!

画面のどこに主題を置くか?構図で焦点を定める

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

主題を際立たせるためには、画面構成の初期段階で「どこに焦点を置くか」を決めることが不可欠です。

視線の集まる場所を計画的に設定しなければ、どれほど細密に描き込んでも、観てくださる人の印象に残ることはありません。

本章では、作品制作で、いかに構図が必要であるのかや、鉛筆画中級者の人にとって最も実用的な「構図」を活用し、主題の位置を明確にする手法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割構図とは視線誘導の基盤

3分割構図とは、画面を縦横に3等分したガイドラインを用い、その3分割線のいずれかに主題を配置する構図法です。

また、交点にモチーフの中心を据えることで、画面におけるモチーフの見映えを強調できます。

画面の中央ではなく、ややズラした位置に主題を置くことで、自然な視線誘導と画面の広がりが生まれます。

ところで、画面の寸法上の中心点と、モチーフの中心点を重ねることは「動きが止まってしまう」ので、注意しましょう。

ただし、人物画などでは、画面上に大きくスペースを必要とすることもありますし、逆に、中央配置することで強調もできますので、ご安心ください。^^

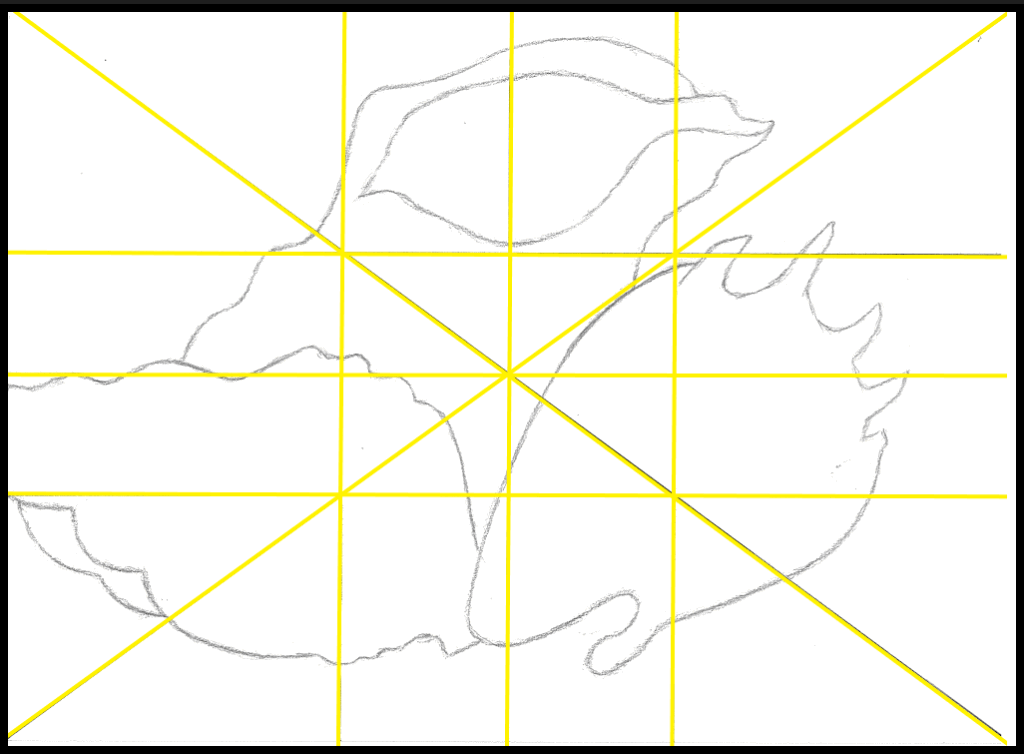

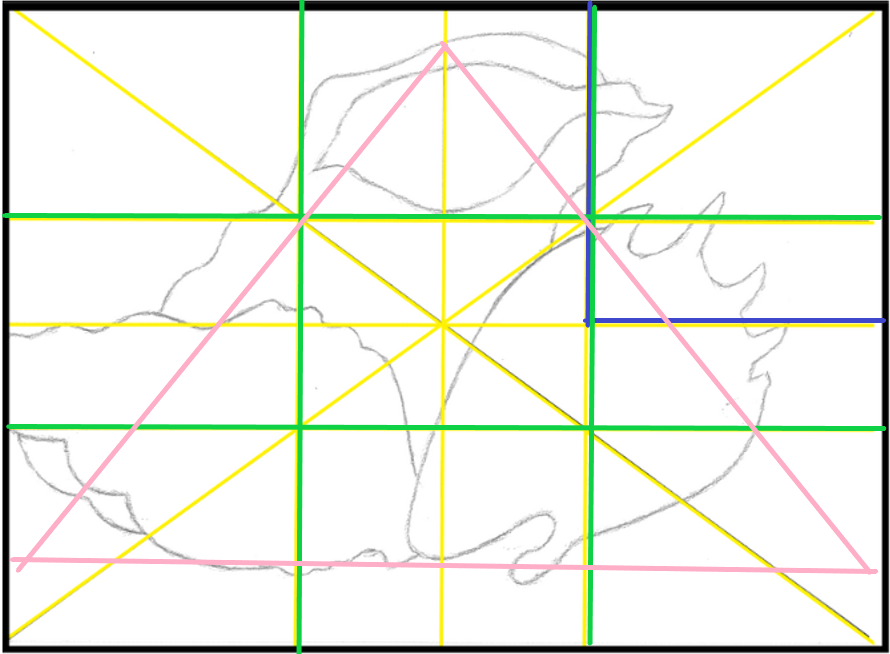

次の作品では、3分割構図基本線を基礎として、3つの貝で3角形を構成しています。こんな描き方もあります。

-220609-7.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成をあらわす線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

写真や絵画など、あらゆる視覚芸術において定番とされる構成であり、とくに「見せ場」をつくりたい鉛筆画において有効です。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると。観てくださる人の画面上の息苦しさを解消できる効果があります。

交点に配置する主題の意味

-220609-7.png)

EFIJの4つの交点のうち、どこに主題を置くかによって画面の印象は大きく変わります。

たとえば、左上の交点Eに主題を置けば、右下に余白が生まれ、空間の対比によって主題が強調されます。

対照的に右下の交点Jを選べば、視線が画面全体を斜めに移動するため、動きのある印象になります。配置位置は、伝えたい雰囲気や重心のバランスと相談しながら決めましょう。

尚、画像上の④と③は、画面の縦横の2分割線であり、①と②は、対角線です。全部の線の中で、使える線を有効活用して画面構成をしていきましょう。

斜線暗示などでは、モチーフの一部分を斜線ギリギリでかすめさせたり、木の枝などを斜線の方向へ向かせたりして描写することもできます。

主題のサイズと他要素との関係性

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

交点に主題を置くだけでは不充分で、その大きさと周囲との関係性も重要です。主題が小さすぎると焦点としての効果が弱くなり、大きすぎると他の要素を圧迫します。

また、副モチーフ(準主役)との位置関係にも配慮し、主題を支えるような配置で視線が自然とそこに向かうよう構成しましょう。

視覚的リズムを整えることが、画面の調和と注目の両立につながります。

導線としての背景の活用

背景や副モチーフ(準主役)の線や形を活用して、主題への「視線の道」を意図的に作るのも3分割構図の醍醐味です。

例えば道や川、木の枝などのラインを主題に向かわせれば、観てくださる人の視線は自然と主題に集まります。

逆に、主題とは無関係な線が外側へ向かっていれば、視線が分散し焦点がぼやけてしまいます。構成要素を「主題の案内役」として配置する意識が大切です。

3分割構図は、主題を明確に浮かび上がらせるための基本でありながら、非常に奥深い手法です。

次の作品では、3分割構図で描いてはいませんが、対角線を活用した構図設計になっています。画面右上の「抜け」へ、観てくださる人の視線を主題から一気に「抜け」へと運んでいます。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

3分割構図基本線であっても、このように主題を⑤や⑥の位置に据えて、地平線の位置を⑦にすれば大地の広がりを表現できますし、⑧にすれば、空間の広がりを強調した制作が可能です。

-220609-7.png)

視線を導く!補助要素を活かした焦点の強調法

主題が、構図の中で適切な位置に置かれていても、それだけで視線を集められるとは限りません。

観てくださる人の視線を確実に導くには、主題を補う「視線誘導の補助要素」の活用がカギとなります。次の作品のような構成でも、観てくださる人の視線を一気に誘導できます。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、補助要素の配置によって、焦点が一層強調され、画面の構成力が飛躍的に高まる点について解説しましょう。

ラインの方向性を意識して誘導する

背景にある建物の縁、木の枝、テーブルや机の角など、直線や曲線は視線を動かすための有効なガイドとなります。

これらの線が主題に向かって伸びていれば、観てくださる人は自然とその線に沿って視線を運び、主題に到達するのです。

とくに、対角線に近い角度で線を配置すると、画面に動きが出て構成がダイナミックになります。

次の作品では、黄金分割構図基本線を骨格として、画面上の縦横の黄金分割と斜線の交点に「ランプの炎」を据えています。このような使い方もできるのです。

-220609-2.png)

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

明暗のコントラストで視線を集める

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画はモノトーンでの表現なので、明暗の差が主題を引き立てる際に大きく寄与します。

主題を背景よりも明るくするか、あるいはその逆で主題を暗くすることで、視線の焦点をはっきりと示すことができるのです。次の作品を参照してください。

邂逅-Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

モチーフの視線や動きを活用する

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物を描く場合には、視線の向きや身体の方向が、そのまま観てくださる人の視線誘導に活用できます。

たとえば、登場人物が主題を見つめている構図では、観てくださる人も無意識にその方向に注目する傾向があるのです。

また、動物の顔の向きや、植物の傾きなども同様に、自然な誘導線として活用できます。

次の作品はウサギの作品ではありますが、左側のウサギは右側のウサギを見る、右側のウサギは中央の一番手前のウサギを見る、中央のウサギは我々を見るという構図です。人物画にも応用可能です。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

空白との対比で主題を引き立てる

主題の周囲に空白を設けることで、逆にその存在感を際立たせることができます。

空白は視覚的な「間」としても機能し、画面全体の緊張感を高めつつ主題に集中力を集めます。次の作品を参照してください。

F10-1996☆-4.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 鉛筆画 中山眞治

補助要素を多用する際でも、詰め込みすぎずに意図的に「何もない空間」を活用することで、視線の流れに緩急が生まれます。補助要素は、主題の存在をより鮮明に浮かび上がらせるための補強材料です。

ただ主題を描くだけでなく、周囲の線や空間、方向性、明暗を戦略的に配置することで、視線をコントロールすることが可能になります。これにより、構図全体の完成度が格段に向上します。

奥行きを活かして焦点を際立たせる構成法

視線誘導や焦点の明確化において、「奥行き」の演出は非常に重要な役割を果たします。

平面的に見えやすい鉛筆画でも、遠近感や空間の層を設けることで主題を引き立たせ、自然に視線が集まる画面構成を作ることが可能です。次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、視線誘導における遠近法の活用について解説します。

近景・中景・遠景の3層で構図を設計する

構図に奥行きを持たせるためには、近景・中景・遠景の3つの層を意識して配置するのが基本です。

主題を中景に配置し、その手前に葉やテーブル、背景に建物や空などを配置することで、視線の流れに立体感が生まれます。

こうした層構造によって、主題が「空間の中心」として認識されやすくなるのです。

尚、次の作品では、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、圧倒的な画面深度を構成していにますので、参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

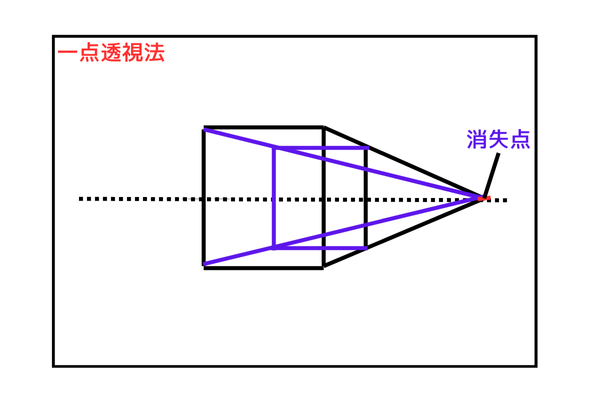

遠近法を活用した構図設計

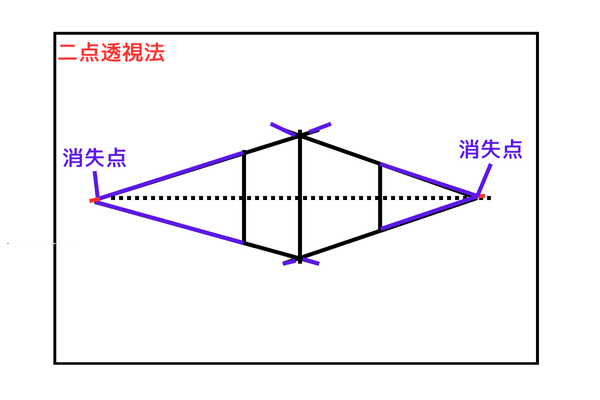

1点透視や2点透視などの遠近法を取り入れることで、画面に自然な奥行きが出ます。

たとえば、奥に向かってすぼまる道やフェンスを配置すれば、視線はその先に集中します。その先に主題を置けば、構図全体が主題へと導かれる仕掛けになるということです。

遠近法は、構成の一部として主題を引き立てる強力な手段です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

濃淡による空間分離と焦点の明示

遠くなるにつれて薄くぼかす、あるいは手前ほど濃く描き込むことで、空間の距離感が生まれます。

この視覚的なグラデーション(階調)によって、主題の位置がより明確になるのです。次の作品を参照してください。

-4.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

主題以外の要素をやや抑えめに処理することで、主題に視線が集まりやすくなるので、濃淡の扱いにも構成上の意図が重要になります。

空間の「抜け」をつくることで主題を浮かび上がらせる

空間に「抜け」を設ける、つまり画面の奥に視線が通る空間をつくることで、主題が空間の中に際立ちます。

たとえば、背景に空や道を配置することで、画面の奥行きが感じられ、主題の位置づけが明確になるのです。

こうした空間的な余裕は、焦点を保持する効果を助けます。

鉛筆画においても、構図の中に奥行きを感じさせることで主題を効果的に強調することができるのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

前後関係や遠近法、濃淡といった要素を総合的に活用することで、観てくださる人の視線を自然に主題へと集める構成が完成です。

対比とリズムで視線を主題に集中させる方法

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

視線を自然に主題へと導くには、単に位置を工夫するだけでなく、画面全体の「動き」や「変化」を構成することも重要です。

ここで効果的なのが、明暗や形状の対比、さらに繰り返しやリズムを意識した構成法が必要となります。

これらを組み合わせることで、視線の流れを操作し、主題への集中を高めることができるのです。

本章では、画面上における対比とリズムについて解説します。

明暗・細密度による視覚的対比

主題を強調するためには、背景や周囲の要素との明暗差を活用します。

たとえば、暗い背景に明るく描かれた主題は非常に目を引きますし、逆もまた然りです。

また、線の密度でも対比をつくることができるので、主題周辺を細密に描き込む一方で、背景をざっくり処理することで、主題がより鮮明に浮かび上がります。

尚、次の作品では、画面全体が激しく動いている動きを、画面左から2番目の樹木の幹の角度(L字型)が「動き抑制の補助」となってバランスを取っているのです。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

そんな動きのある中で、背景の濃いトーンを活用して、静かに、そしてゆっくりと新たな生命が誕生し、視線を主題に集中させています。

ただし、この作品のように、主題(植物の芽)意外のすべてのモチーフも動いているという制作は、大変難しくもあるので慎重に構成しましょう。

形や大きさの対比を使って視線を誘導

画面内の要素に、大小の差をつけることで、目立たせたい部分に自然と視線を集められます。

とくに、主題を他よりも大きく、もしくは形状的にシンプルにすることで認識性が高まり、視線が迷いません。

曲線と直線、静と動といった対極的な要素を、主題と周囲に配置するのも有効です。

次の作品では、2つの対角線と、√3分割を用いた構成になっています。2つ対角線は、目で追っていければわかりますよね。^^

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

尚、√3分割とは、制作画面の寸法に対して、÷1.732で得られた寸法で、分割しているということです。この部分には、画面中央のやや右手で、一番下の四角い明るい面を据えています。

ここで重要な点がありますが、気づいていらっしゃいますか?対角線に、たまたま都合よく建物が並び立っているわけではありませんし、√3の部分についても最初からあるわけではありません。

何が言いたいのかというと、構図に沿って「あなたの都合の良いように制作」しても良いということなのです。削除・修整・拡大・縮小・つけたしなど、何でもありです。

要は、あなたが描いている作品には、「あなたが一番見映えがする構成にするために、構図に沿って修整してよい」ということなのです。どうです?楽になりましたか?^^

これらのことでは、どのプロ画家も当たり前に行っていることですが、風景画で言えば、実際の景色には電線や電柱があっても、それらを省略することで「見映えがする」作品になるのであれば、躊躇なく実行しましょう。

加工することが可能となれば、あなたの制作範囲や種類は「無限大」に広がるということにもなります。「描く物がない」なんてことは、もうなくなりますよ。^^

繰り返しによるリズム構成

背景や副モチーフ(準主役)を同じ形や間隔で繰り返すと、画面にリズムが生まれ、視線がその流れに沿って動きます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

また、主題だけがリズムを崩す位置に配置されていれば、視線は自然とそこに留まりますが、それは、制作がもっと進んだ時点で考えることにしましょう。

リズムは視線誘導の導線となり、注目させるための伏線のように働きます。

尚、リズム感を演出するためには、3個以上の同じモチーフを使うことで効果を得られます。次の作品を参照してください。

旅立ちの時Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

変化と緩急を利用した集中誘導

画面内に変化や緩急を設けることで、視線の動きにリズムが生まれます。

たとえば、線の濃さを段階的に変化させる、形を徐々に変化させて最後に主題に至るようにする、といった工夫が挙げられます。

一定のリズムに突然変化が加わると、そこに視線が集中しやすくなるという視覚的効果を活用しましょう。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

対比とリズムは、画面全体を使って、主題の存在感を高めるための重要な構成要素です。

細かな視覚情報を整理しながら、視線の流れにメリハリをつけることで、主題を自然に引き立たせることができます。

余白と配置で主題をより印象的に見せる構図

構図における「余白」は、単なる空白スペースではなく、主題を強調し、作品全体に呼吸感を与えるための重要な要素です。

とくに、鉛筆画では、限られたモノクロの中で構成力を高めるために、余白とモチーフの配置バランスが作品の印象を大きく左右します。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、余白の重要性と活用の仕方について解説します。

余白は視線の休息と集中の起点

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

余白には、視線を一度止める「休息点」としての効果もあります。

画面が描き込みで埋め尽くされていると、視線が迷走してしまい、主題の印象が弱くなります。

適度な余白を設けることで、主題に視線が集中しやすくなり、明確な見せ場をつくることができます。

あなたの強調したい主役や準主役のモチーフや、感動を伝えたい部分には、しっかりと細密描写を施しましょう。

それ以外のモチーフには、実際には細かい柄や模様があったとしても、簡略・省略して描くことで、主題を引き立てられます。その理由は、我々人間の目は「細かい柄や模様に注意を奪われる習性がある」からです。

どうでもいいようなモチーフに、「細かい柄や模様」が入っていて、それらに注意を奪われているようでは、主題が強調できずに、「何が言いたいのかよく分からない作品」と言われかねません。

しかし、主題を含めて、全体をしっかりと描き込みたいという場合であれば、主題にしっかりと「ハイライト」をいれて、それ以外のモチーフには「ハイライトを抑えて描く」ことで主題を引き立てられます。

主題を中心に置かない非対称構図の効果

余白を効果的に使うには、主題をあえて画面中央からずらして配置する非対称構図が有効です。

3分割構図や対角構図と組み合わせることで、画面全体にリズムが生まれ、空間の中に主題が際立ちます。

中央に置く構図よりも自然な動きが生まれ、観てくださる人の関心が集中しやすくなります。

次の作品では、√2分割構図(※)を基本としていますが、地平線をわずかに左下へ傾けて動きを出し、主役の植物の芽は画面中央右手の双葉であり、ゴッホの「星月夜」のオマージュ作品です。

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

また、画面深度を高める効果を狙って、画面左下の植物の芽は「薄暗く」、中央の芽は「暗く」、主役の双葉は「明るく」描いています。

※ √2分割とは、制作画面の実寸に対して、÷1.414で得られた寸法で分割するということです。

余白の「形」や「方向」を意識する

ただ画面上の一部を空けるだけではなく、余白の形や方向にも配慮しましょう。

主題の向いている方向に余白を設ければ、空間に視線が流れ、自然な印象になります。逆に、背後に余白を置くと静的な印象が強まります。次の作品を参照してください。

モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

余白そのものも構図の一部と考えて設計することが、主題の存在感を高めるコツです。

配置と余白のバランスによる引き立て

主題と余白の配置バランスは、画面の印象を決定づけます。

片側に寄せすぎると画面が不安定になりますが、適度な空間との対比があれば主題が強調され、洗練された印象に仕上がります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、「描かないこと」による効果を理解し、計算された省略を構図に取り入れることが求められます。

鉛筆画では、描いた部分と描かない部分のバランスが、作品の質を大きく左右します。余白は単なる空間ではなく、主題の魅力を高めるための積極的な構図要素です。次の作品を参照してください。

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

配置と余白の設計によって、主題はより深く印象に残るものになります。

練習課題(3つ)

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しましたので、早速試してみてください。

【練習課題①】

3分割構図を用いた静物モチーフの配置練習

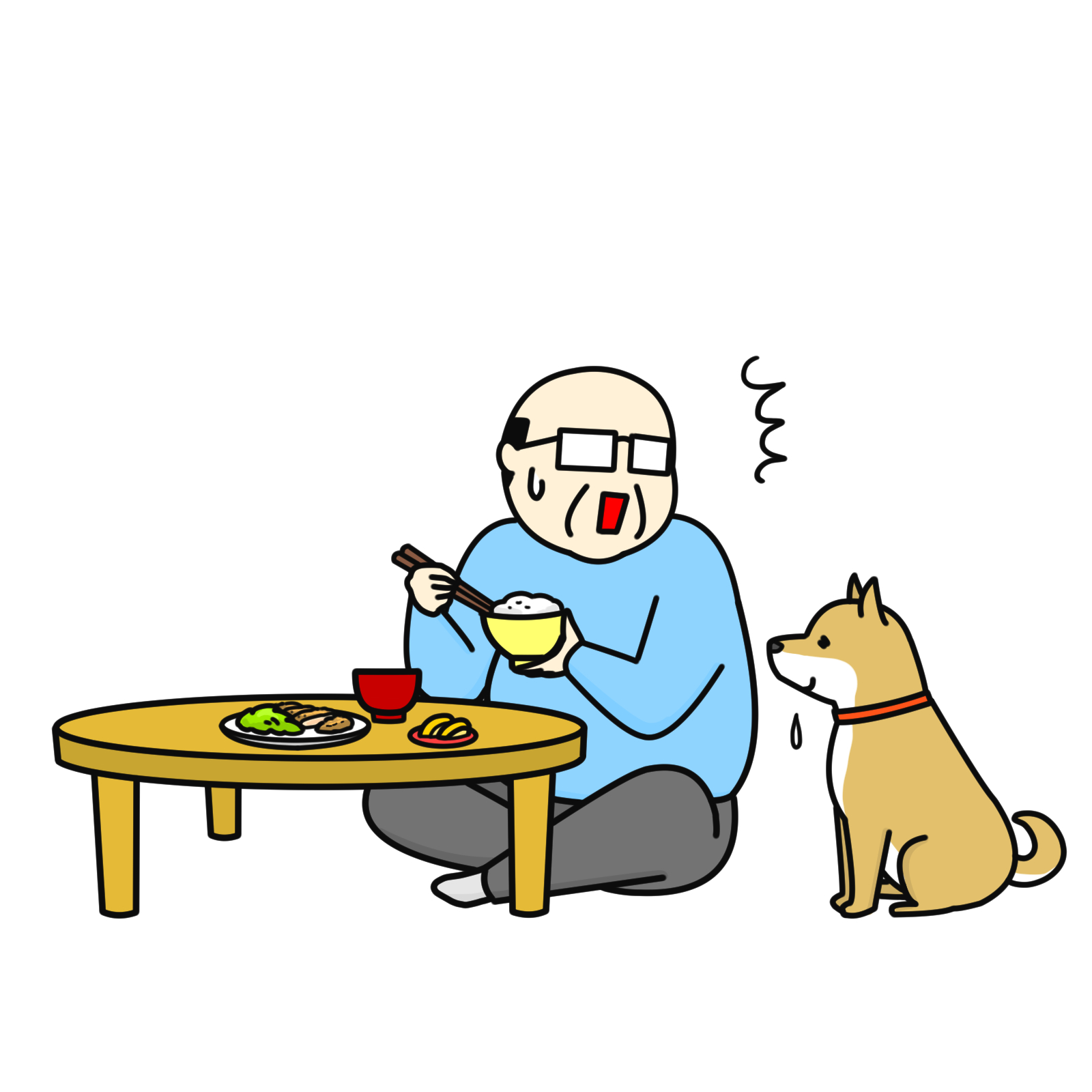

- リンゴ、グラス、本などの3点セットを使って、3分割構図の交点に主題(リンゴなど)を配置し、副モチーフ(準主役)とのバランスを調整する。

- 主題に視線が自然と集まるよう、明暗差や線の強弱を意識する。

参考画像です

【練習課題②】

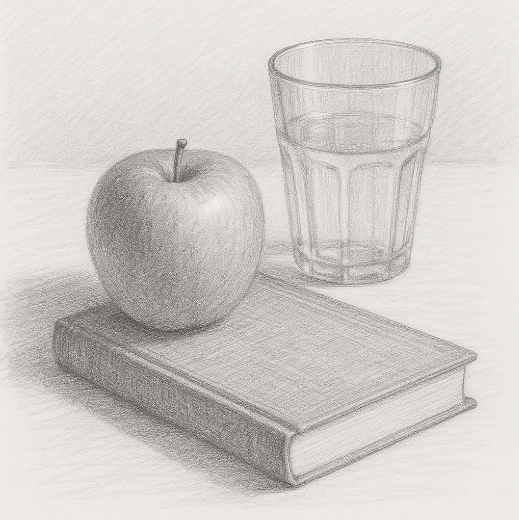

視線誘導の補助要素を活かした構図デッサン

- 木の枝、道、柵などの「線的要素」を活かし、視線が主題に向かうような構図を考案。

- モチーフ例:林道を歩く人物や猫など、動きを持った主題を設定。

参考画像です

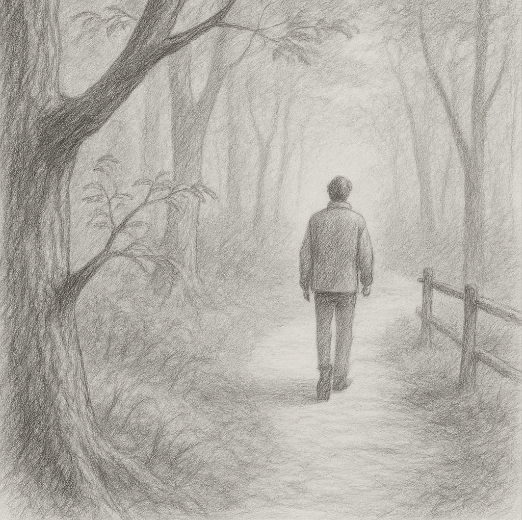

【練習課題③】

余白を活かして主題を浮き立たせる人物構成

- 人物の顔を画面の左側または右側に寄せ、向かう方向に余白を多くとる構図を作成。尚、画面左側は「過去」を右側は「未来」を暗示する。

- 背景を省略しつつ、主題の位置とバランスで印象的な構成に仕上げる。

参考画像です

まとめ:主題が際立つ構図を作るために必要な5つの視点

迫る危機 2023 F10 鉛筆画]中山眞治

鉛筆画における主題の明確化は、観てくださる人の心に残る作品づくりに欠かせない要素です。

どれほど技術的に優れた描写であっても、主題が構図の中で埋もれてしまっていては、画面全体の印象は弱くなってしまいます。

今回ご紹介しました5つの構成術は、画面設計において主題を効果的に際立たせるための基本であり、応用次第で作品の完成度を格段に引き上げられる力を持っています。

以下に各視点の要点をまとめます。

- 3分割構図を使って主題を、画面内の分割線や交点に配置することで、自然な視線誘導と空間的な安定感を得られると同時に、余白と対比しながら焦点を明確にできる。

- 主題だけでなく、背景の線や方向性、明暗差、副モチーフ(準主役)の視線や動きなどを活用して、視線を導く補助要素を積極的に活用することで、焦点がさらに強調できる。

- 近景・中景・遠景の3層構成や1点透視・2点透視を用いた遠近法、さらに濃淡の使い分けによって、空間に奥行きを持たせ、主題が画面内で自然と見映えのする構成を作ることができる。

- 明暗、形、大きさなどの対比、そして繰り返しによるリズムの構成を組み合わせることで、視線に動きを与え、画面の中で主題が視覚的に際立つように演出できる。

- 適切に配置された余白は、主題を強調するための「間」としても働き、息の詰まらない印象を与えることができる。非対称構図や余白の方向性を意識することで、作品に洗練された構造をもたらす。

構図は、単なる観た目のバランスだけではなく、視線を操作し、主題を強調できるための設計図です。

今回ご紹介しました、5つの視点を意識しながら描くことで、主題が明確になり、観てくださる人の目に強く残る鉛筆画を生み出すことができるはずです。

描く前の段階で、「どう見せたいか」をしっかりと構成として考えることが、作品全体の印象を決定づける鍵となります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

交点に主題を置くだけでなく、その周囲との関係性や導線設計まで考慮することで、観てくださる人にしっかりと焦点が伝わる構図が実現します。