こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

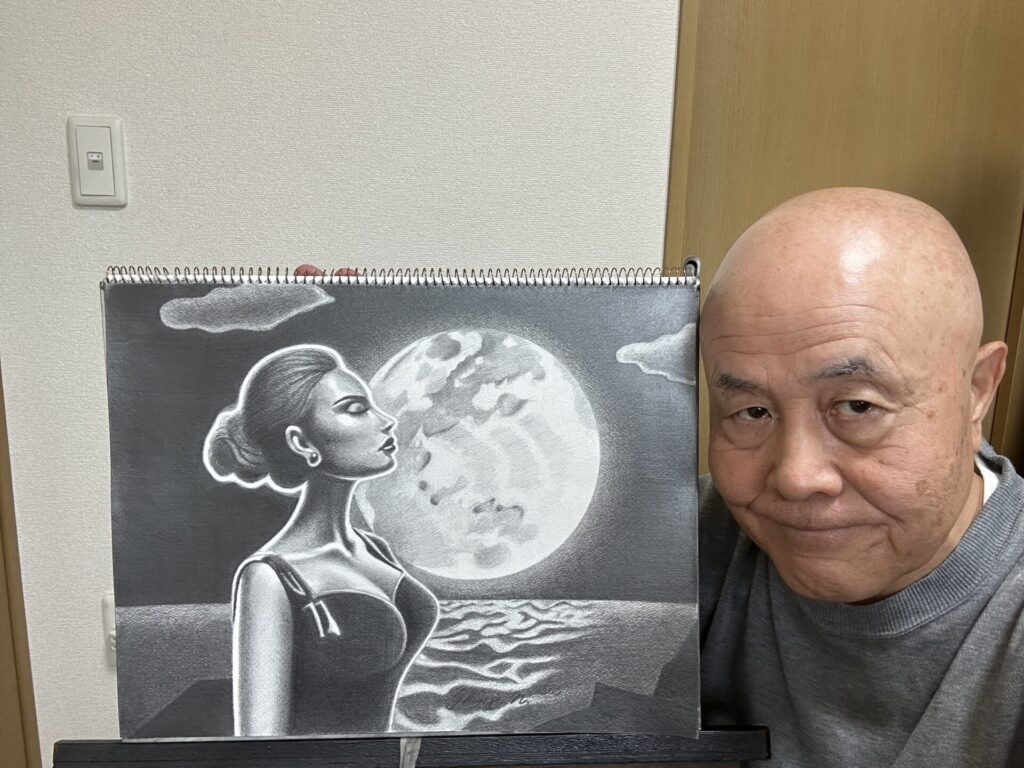

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、公募展や展示会で評価される鉛筆画には、技術力以上に「伝わる構成」が必要不可欠です。構図、視線誘導、演出効果など、観てくださる人の心を動かすためには、意図的な画面設計が求められます。

とくに、鉛筆画中級者の人になると、描写力は上がっても“構成の工夫”が足りずに作品が埋もれてしまうことも少なくありません。

この記事では、審査員や観てくださる人の目に留まりやすい鉛筆画の構成技術について、具体的な演出方法をご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

主題を際立たせるための構成設計

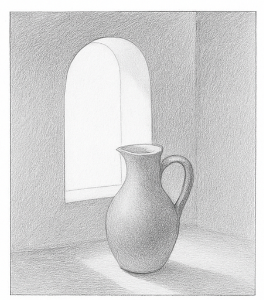

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

公募展で評価される鉛筆画には、主役や準主役(以下主題と呼ぶ)が明快に伝わる構成力が欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって、最も重要な課題の一つが「見せたいものをどう効果的に配置し演出するか」であり、単に描写がうまいだけでは、展示空間の中で埋もれてしまうこともあるのです。

本章では、主題を明確に伝えるための構成設計のポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主題をどこに配置するかを意図的に決める

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

3分割構図や対角構図を活用し、主題を画面内のどこに置くかを慎重に決めることが大切です。主題を画面中央に配置すれば安定感がありますが、やや単調な印象になりがちです。

-220609-2.png)

左右の3分割線上、あるいは対角線上に配置すると、視覚的に緊張感やリズムが生まれ、主題が引き立ちます。また、交点のEFIJをモチーフの中央に配置することで、画面上の強調もできます。

主題の置き場所は、作品の印象を大きく左右するため、まず構成段階で意図を持って設計しましょう。

主題と背景に明確な関係性を作る

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

主題が浮かび上がるためには、背景や補助モチーフとの関係が非常に重要です。背景を描き込みすぎると主題が埋もれてしまいますし、逆に空白が多すぎても主題が孤立します。

主題との距離感、明暗差、描写の濃淡バランスを調整し、主題が自然と浮かび上がるような構成にすることが求められるのです。

また、背景に方向性を持たせて視線を導くことで、主題の存在感をさらに強めることも可能になります。

視線誘導を使って主題に導く

線の流れや形のリズムを利用し、観てくださる人の視線が主題に集まるよう設計することが有効です。

背景の建物や樹木、布のひだ、流れのあるモチーフをうまく使うことで、無意識に主題へと目が移る構成が作れます。

暗い部分から明るい部分へ、または大きな形から小さな形へと視線が自然に移るように導線を描く工夫も必要です。公募展では、この視線設計が作品の完成度を左右する要素になります。

次の作品は、観てくださる人の視線を単純に画面の奥へと導きます。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

主題の明確化には描写のメリハリが有効

主題を強く印象づけるためには、描写に緩急をつける必要があります。主題部分には細密な描写を施し、輪郭や質感を明確に表現します。

一方で、周囲にはやや曖昧さや省略を施すことで、主題の存在感を際立てられるのです。

すべてを均等に描くのではなく、どこを際立たせ、どこを控えめにするかを意識的にコントロールすることが作品の「観るべき点」を明確にし、審査員の印象に残る要素となります。

主題をどう見せるかの設計は、作品のメッセージ性を強化し、展示空間でも際立つ作品づくりに直結します。

次の作品では、画面奥から続いてくる「水滴」を使ってリズム創り、手前に迫って来る「緊張感」も構成しています。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

構図で印象を決める配置バランスの法則

国際美術大賞展 マツダ賞 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

構図の良し悪しは、作品全体の印象を左右します。

鉛筆画中級者の人にとって、自然に視線が動き、主題が明確に伝わる配置バランスを理解することは、公募展における評価を大きく左右する要素です。

本章では、効果的な構図の活用法を探っていきます。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割構図の安定感を活用する

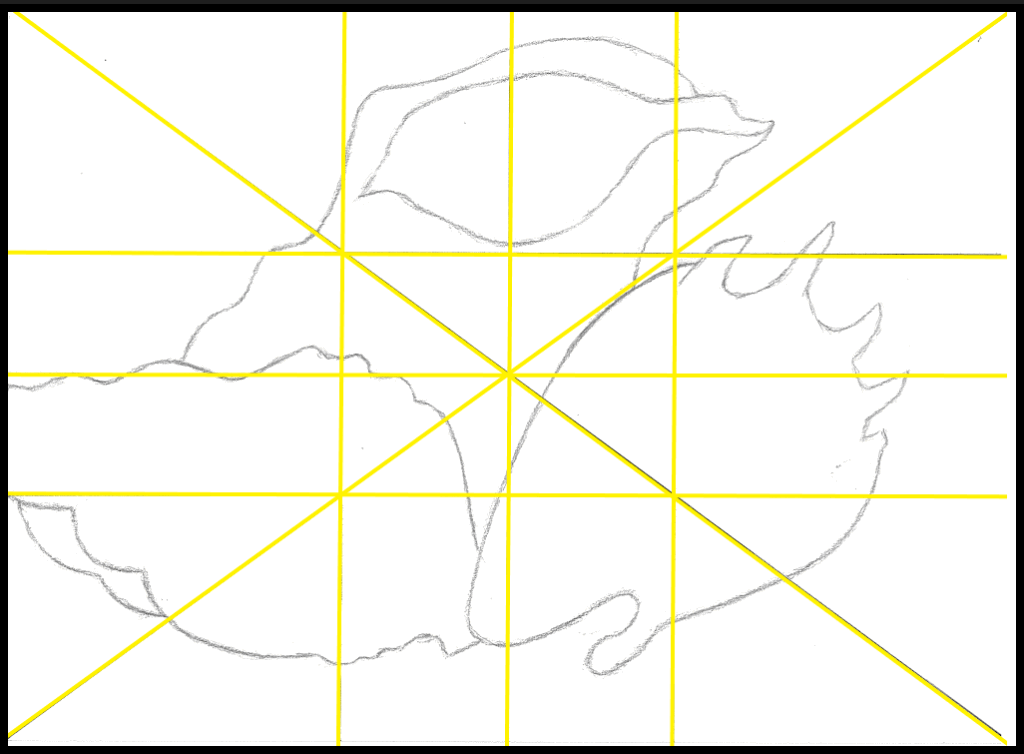

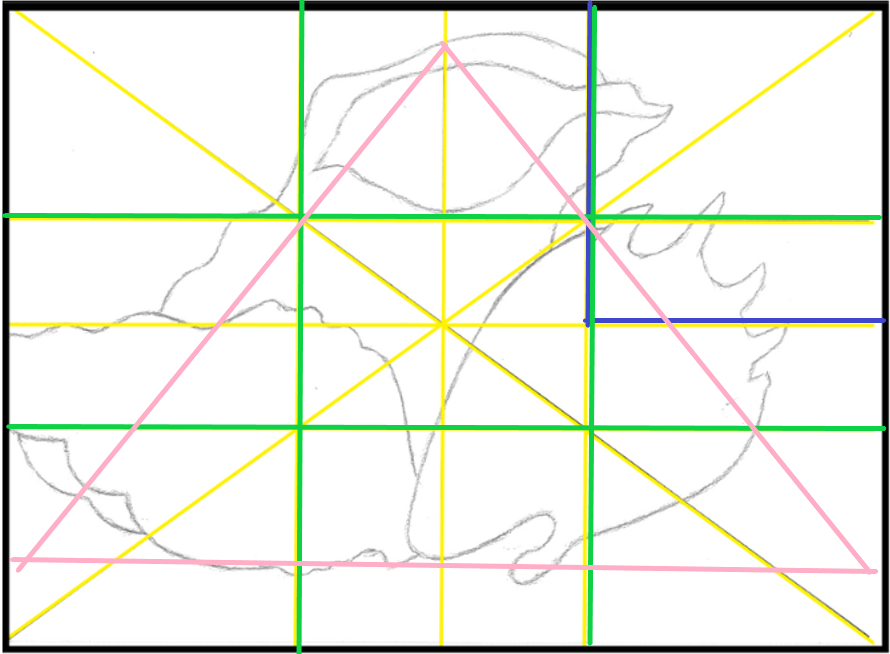

-220609-3.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 「抜け」とは、画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人に画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

3分割構図は、画面を縦横に3等分してできる交点に主題を置くことで、視覚的にバランスの取れた構成を実現できます。

自然な安定感を生むこの構図は、主題が浮き立ち、周囲との調和も取りやすいため、公募作品でも高評価を得やすい手法の一つです。

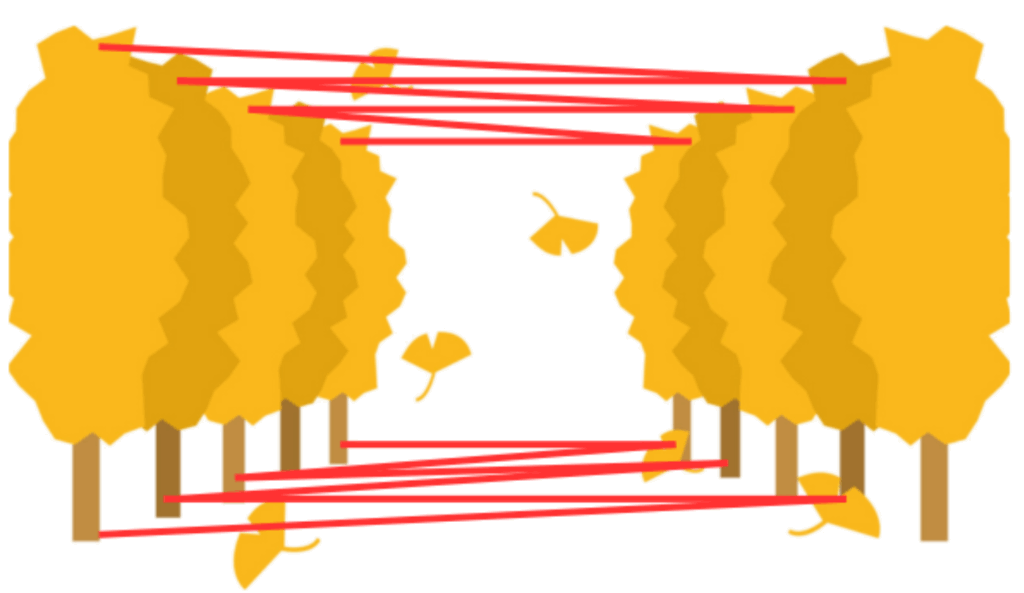

S字・Z字(ジグザグ)構図で視線に動きを与える

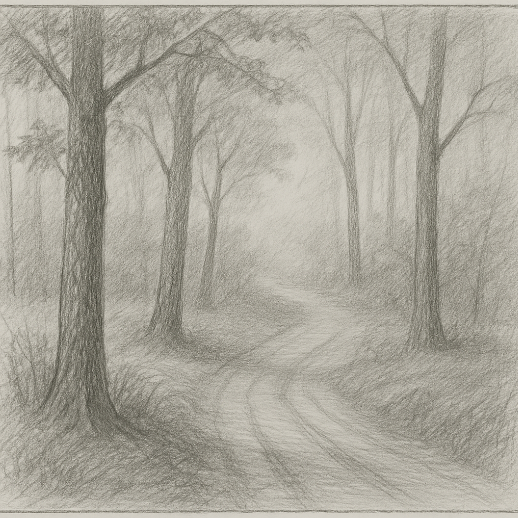

S字構図の参考画像です

Z字(ジグザグ)構図の参考画像です

S字やZ字(ジグザグ)構図は、画面の中に視線が流れる軌道を作ることで、動きや奥行きのある表現を可能にします。

風景や静物などに応用すると、視覚的にリズムが生まれ、作品に物語性を感じさせる演出になり、こうした視線の流れは、観てくださる人を主題へ導く有力な仕掛けとなるのです。

尚、Z字(ジグザグ)構図は、上の画像にもありますが、2D(木々の地面上の位置)として扱えますし、また、木立の梢のように3Dとしても使えます。

対角線構図で緊張感と動的要素を加える

対角線構図は、画面の隅から隅に向かう線上にモチーフを配置することで、斜めの力が画面に躍動感を与える構図です。

静的な印象になりやすい鉛筆画においても、この構図を取り入れることで、緊張感と視線誘導のダイナミズムを演出できます。

次の作品では、画面左下角を出発して画面右角へ到達する斜線上に、画面左下角で、この画像ではよく見えていませんが、今まさに地面を割って出ようとしている植物の芽を配置しました。

-220609.png)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

そして、その次には、地面から抜け出たばかりの準主役の芽と、その先にはさらに成長した主役の芽があります。この2つのモチーフは、「黄金分割」線上に配置して、尚且つ、斜線上にも乗せます。

また、主役の背景には死の象徴として「枯葉」を配置して、「生と死の対比」を行い、「タバコの吸い殻」も使って、観てくださる人の視線を画面右上の角へと導いているのです。

尚、黄金分割とは、画面の上下左右の寸法に対して、÷1.618で得られた寸法で分割することを指します。そこへ画面の上下左右の2分割線と、2つの対角線を入れて、それぞれの使える線を有効活用して制作します。

空間の偏りと余白のバランスを調整する

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

画面の中で、主題をどこに配置するかによっては、空間の偏りが生じます。空きすぎたスペースや、密集しすぎた部分があれば、視覚的な偏重を生むことになります。

そこで、適度な余白を残しつつ、空間の使い方を計画的に構成することで、主題がより強調できて、全体の印象が洗練されます。

構図を意識的に設計することで、作品全体に一貫性と見ごたえが生まれます。

公募展では、「印象に残る構成」が作品の価値を高める鍵となるため、各種構図を理解し、的確に使い分ける構成力が鉛筆画中級者の人には求められます。

演出としての光と影の配置

国画会展 新人賞 2007-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における光と影の扱いは、単なる明暗表現にとどまらず、構成演出の一環として作品の完成度に直結するのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が光と影を効果的に取り入れることで、作品は一層印象的になる点について解説します。

光源の方向を確認及び意識して構成を組み立てる

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

作品内における光源の設定は、画面の奥行きと主題の強調に大きく関与します。

自然光か人工光かによって、影の質も変化するため、モチーフに対してどの角度から光が当たって、どのような長さと濃さであるかを明確にした上で、構成を決めることが重要です。

明暗対比で主題を浮かび上がらせる

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

背景や周囲に対して、主題を明るく保つ、あるいは暗くすることで、自然に主題が浮き上がる効果が得られます。

鉛筆の濃淡を巧みに使い分けて、強いコントラスト(明暗差)をつけることで、審査員の目を引く視覚的な焦点を作ることができるのです。

グラデーション(階調)で空気感と奥行きを演出する

国画会展 入選作品 誕生2016-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

明暗の移り変わりを滑らかに表現することで、立体感だけでなく、空間の奥行きや空気の流れまでもが感じられるようになります。

とくに、展示空間では、光と影の柔らかな変化が静かな印象を生み、作品全体の品格を高めてくれるのです。

影に情報を持たせる演出方法

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

影は、単なる付随要素ではなく、作品の一部として活用することで、物語性を持たせることが可能です。

たとえば、床に落ちる影や背景に映る影に微細な描写を加えることで、観てくださる人の想像をかき立て、主題の奥行きを補完する要素となります。

光と影は、構成上の演出装置として活用することで、鉛筆画に説得力と深みを加えられるのです。

鉛筆画中級者の人はただ「描く」のではなく、光と影を「配置する」意識を持つことで、作品に明確な存在感を与えることができます。

余白と簡略化で視覚の焦点を整える

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

情報量が多すぎると、主題が埋もれてしまうことがあります。

そこで重要なのが、余白の使い方と情報の整理です。

鉛筆画中級者の人は、描かないことによって「見せる」構成力を高めていく必要があります。

本章では、主題を引き立てる具体的な手法について解説します。

あえて描かない箇所を設ける意味

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

全体を細密に描写すると、視覚的なノイズが増え、主題が目立たなくなる場合があります。

あえて描かない部分、特に背景や補助要素を省略することで、主題の存在感が際立ち、観てくださる人の視線が自然と誘導されるようになるのです。

もっと言えば、主題には細密描写を施し、それ以外のモチーフに実際には細かい柄や模様があったとしたら、それらを省略・簡略した描き込みにすることで、主題を引き立てられます。

あるいは、全体を細密描写したいのであれば、主題にはハイライトをしっかりをきかせて、それ以外のモチーフにはハイライトを抑えて描くことで主題を引き立てられます。

情報を選別して構成にメリハリを出す

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

すべての要素を等しく描くのではなく、主題にとって必要な情報だけを残すことが構成の精度を上げる秘訣です。

構想を練る段階で、何を描き、何を省略するかを明確に意識することで、作品に緊張感と集中力が生まれます。

余白の形状と意味を理解する

水滴Ⅵ 20119 F3 鉛筆画 中山眞治

余白とは、単なる空白ではなく視線の呼吸点であり、構図全体の中で重要な役割を果たします。

左右非対称の余白、導線を含んだ余白、主題を囲む余白など、その配置によって視覚的なリズムや安定感を作り出すことが可能です。

主題と余白の距離感で印象を操作する

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

主題と余白の距離をどう設けるかによって、観てくださる人が感じる緊張感や親密さが変わってくるのです。

密集させれば力強さ、広く取れば静けさや空間の広がりが表現できます。

空白を戦略的に使うことが、展示映えする鉛筆画には不可欠です。

描かないことで視覚的整理が生まれ、結果として「主題が際立つ」構成になります。鉛筆画中級者の人は、描写の密度だけでなく、余白の取り方で作品を語る意識も育てましょう。

展示空間を意識した画面設計

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

公募展や展示会では、作品が壁面や照明と一体化する環境で観られます。

したがって、単に作品単体の構成だけでなく、「展示される前提」で画面を設計する視点が重要になってくるのです。

本章では、実際に壁面に展示される状態を想定したポイントについて解説します。

遠くからでも目に留まる構成とは

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

展示会場では、作品は数メートル離れた場所からまず目に入ります。

そこで重要なのは、遠目にも視線を引く構成要素です。

大胆な光と影の対比、明快な形のリズム、主題の位置の工夫により、展示空間内でも視線を集められるようにしましょう。

周囲の作品と差別化する工夫

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

公募展では多数の作品が並ぶため、個々の作品が目立つことが求められます。

モチーフの選び方、視線の導線、構図の方向性などに独自性を持たせることで、作品が他の作品群に埋もれずに評価されやすくなるのです。

額装や余白との関係性を想定する

入り江の夜明け 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

実際に展示されると、作品には額縁が付き、周囲との空間が生まれます。

制作時からその「囲み」を意識し、作品の中に余白や縁取り効果を持たせると、展示の際に整った印象となります。

また、画面の上下左右に安定感があるかも確認すべきです。

ライティングを考慮した明暗設計

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

展示空間では、天井からの照明の位置や光量によって、作品の観え方が変化します。

鉛筆画は、特に濃淡の差が重要なため、あらかじめ光が当たった状態を想定して、主題がしっかり浮かび上がる明暗設計をしておくと安心です。

展示空間で映える作品を目指すには、構図だけでなく「観られる状況」まで含めた演出設計が求められます。

鉛筆画中級者の人は、作品の中だけで完結させず、空間との調和を前提にした画面設計力を身につけましょう。

練習課題(3つ)

-誕生2023-Ⅱ-F30-2-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。

鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非取り組んでみましょう。

課題①:3分割構図を使って主題を際立たせる演習

画面を縦横に3等分したガイドラインを使い、交点上に主題を配置して構図を設計します。

背景や補助モチーフは描き込みすぎず、主題の引き立て役として調整します。

-220609-3.png)

参考画像です

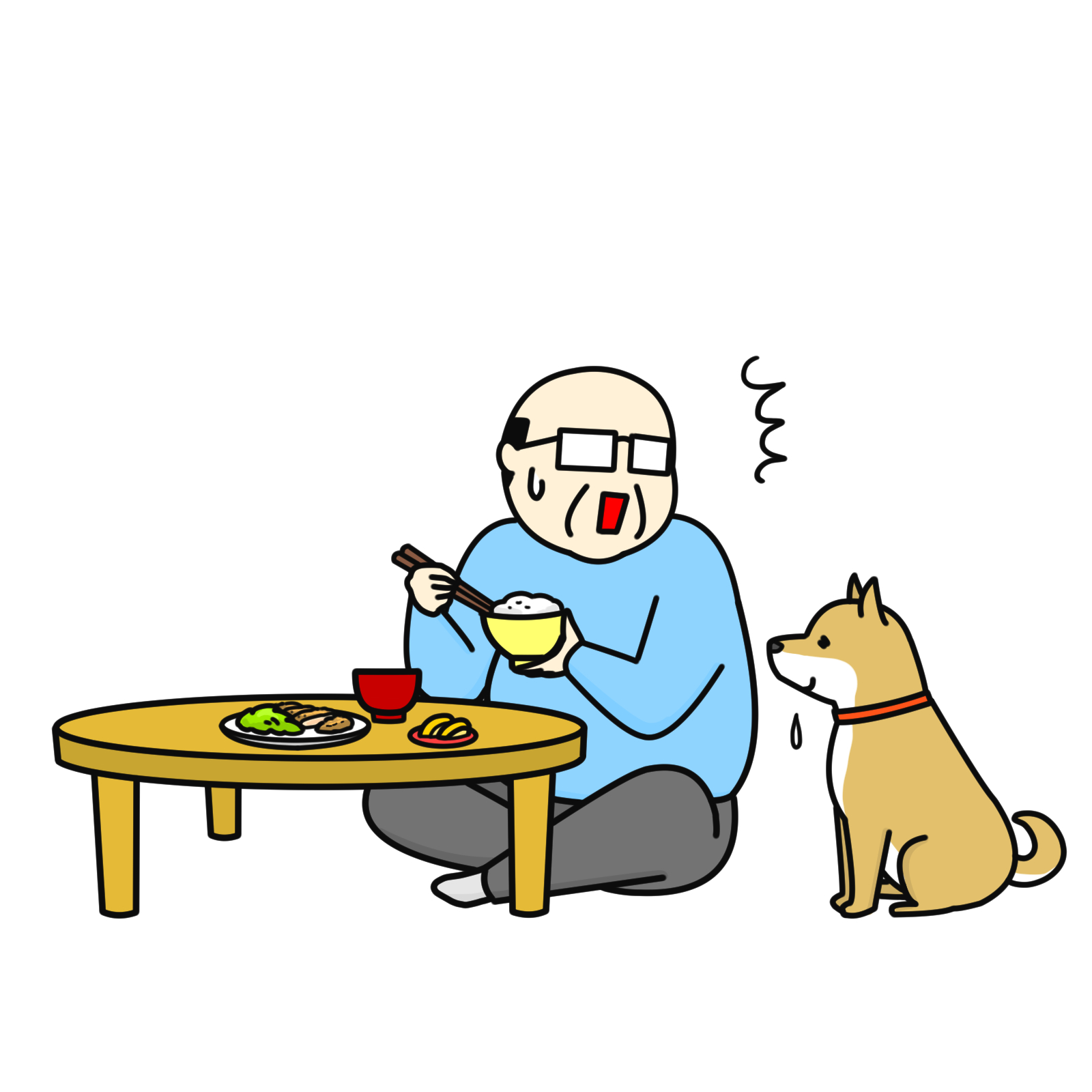

課題②:光と影の演出で視線誘導を設計する

ひとつのモチーフに対して、光源の方向と陰影の落ち方を明確に設定し、主題が自然に浮き上がるように明暗を構成します。

グラデーション(階調)や、反射光も取り入れてください。

参考画像です

課題③:展示空間を想定した構成で制作する

遠目から観たときの印象や、余白のバランス、照明の当たり方を意識して展示される場面を想定した鉛筆画を描きます。

観てくださる人の視線を引く、大胆な構図を試してみましょう。

参考画像です

まとめ

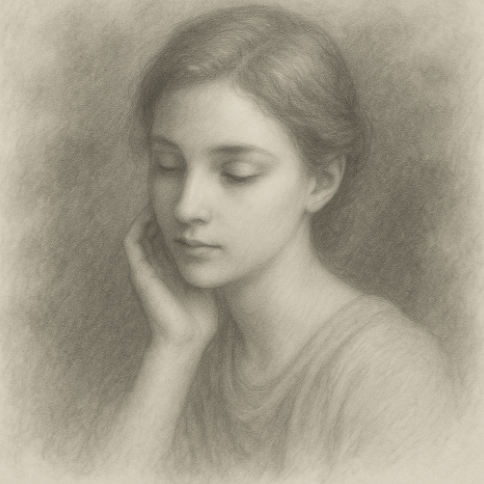

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

公募展や展示会で評価される鉛筆画には、描写力以上に画面構成の力が求められます。

どれだけ上手く描けていても、伝えたい意図が視覚的に伝わらなければ、審査員や観てくださる人の印象には残りません。

鉛筆画中級者の人が、さらなるステップアップを目指すには、主題の際立たせ方や視線誘導、空間演出など、意図的に設計された構成力が必要不可欠です。

以下に、この記事で解説しました5つの視点から、魅せる鉛筆画の要点をまとめます。

- 主題を際立たせるには、配置がすべての起点となる。 3分割構図や対角構図を用いて主題を意識的に配置し、背景や脇役モチーフは補助として整理して、視線の集中を図ることが重要。

- 構図による配置バランスは、作品の第一印象を決定づける。 安定感のある3分割構図、動きを与えるS字・Z字(ジグザグ)構図、対角線構図などを使い分けて、観てくださる人にリズムと印象を与える。

- 光と影の扱いは、演出の要となる。 光源の方向や強さを明確にし、主題を浮かび上がらせる明暗対比や、グラデーションで空気感を生み出す技法を駆使して、構成に奥行きと表現力を加える。

- 余白と省略は、主題を引き立てるための戦略である。 すべてを描かずに要素を取捨選択することで、主題への集中力を高め、空間の緊張感や静けさを演出する。余白は構成上の「間」として機能する。

- 展示空間との調和を前提とした構成設計も欠かせない。 遠目からでも目を引く構図、照明を計算に入れた明暗設計、額装を想定した余白の取り方など、展示される前提での画面設計が求められる。

これらの要素を一つひとつ取り入れていくことで、描写のうまさに加え「見せ方のうまさ」を備えた鉛筆画へと進化します。

構成力は、一朝一夕には身に付きませんが、意識して訓練を重ねれば、確実に作品の質と印象が変わってくるはずです。

公募展で「選ばれる鉛筆画」には、それを裏付けるだけの構成意図が存在します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人がさらに一歩上を目指すには、構図と演出を意図的に組み込んだ「見せる構成力」の養成が不可欠です。