こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

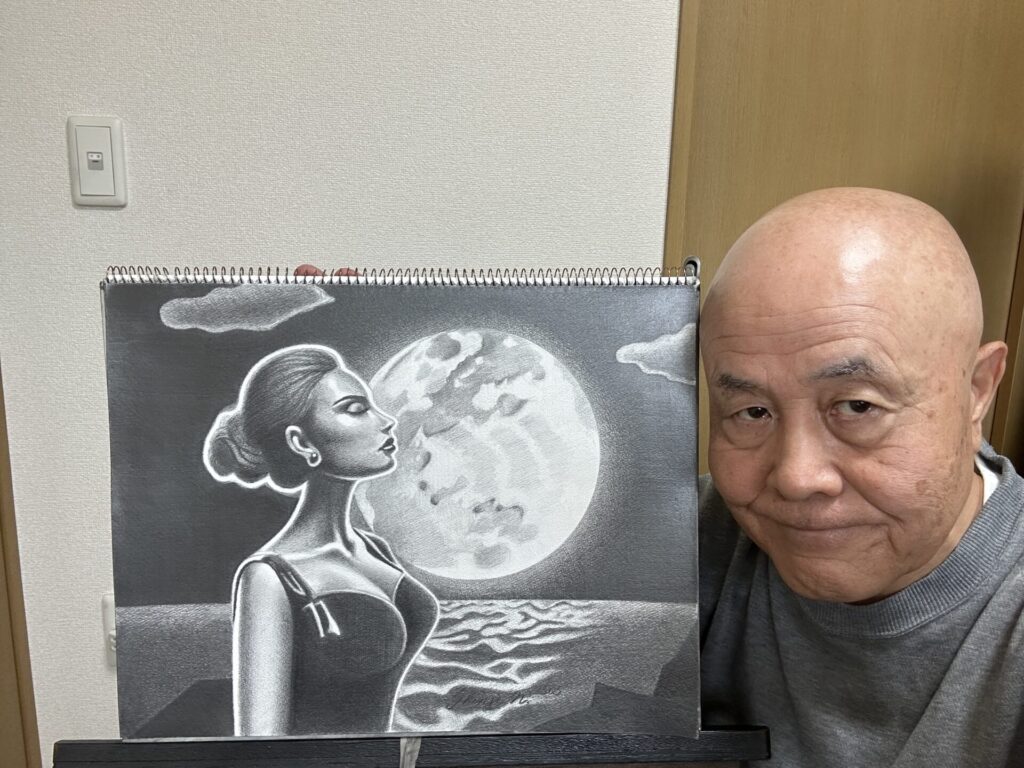

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画で作品の印象を左右する最大の要素は「構図」です。そして、その構図の大半は、モチーフの置き方によって決定されます。

とくに、鉛筆画中級者の人になると、描写技術の向上とともに、画面全体のバランスや視線誘導などにも意識を向ける必要が出てくるのです。

この記事では、構図を9割決定づけるモチーフ配置の基本と応用、さらに観てくださる人に与える印象を操作する具体的なテクニックをご紹介します。

無造作に置かれたモチーフではなく、計算された配置によって構成力を高め、作品の完成度を一段上へと引き上げましょう。

それでは、早速どうぞ!

モチーフの配置が印象に与える影響

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

構図において最も大きな影響を持つのが、モチーフの配置です。鉛筆画中級者の人が作品の質を一段引き上げたいと考えるならば、まずこの配置の意識を変えることが重要になります。

なぜなら、配置ひとつで視線の動きや空間の使われ方、そして作品が持つ感情やテーマ性が大きく変わるからです。

本章では、モチーフの配置が印象にどのような影響を与えるのか、その基本的な構造を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主役や準主役の配置が視線の動きを決める

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフの主役や準主役となる要素が、画面の中心にあるか、少し外れているかで、観てくださる人の視線の動きが大きく変化します。

たとえば、縦横の3分割構図において、交点に主役を置くと自然と視線がそこに集中し、画面全体を巡るようになります。3分割構図についてはこの先をご覧ください。

これにより、作品全体にリズムが生まれ、印象が強く残る構成になります。

配置の偏りが感情の重さを生む

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

左右や上下のどちらかに、モチーフを偏らせることで、画面に「重さ」や「片寄り感」が生まれます。

これを活用すれば、静けさや不安定さ、緊張感を表現することも可能です。

構図の安定を意識しすぎると、画面が平坦になりがちですが、あえてバランスを崩すことで意図的な感情表現ができます。

空白と配置の関係が作品の呼吸を決める

モチーフのまわりに生まれる「空白」も、作品にとって重要な構成要素です。

空白は、制作画面上で、視線の外部への到達点や休憩点として機能し、描かれていない部分にも意味を持たせることができます。

モチーフをどこに置くかを考える際には、空白の配置も同時に計算しなければなりません。これにより、空間全体に物語性や余韻が生まれるのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

配置の角度が印象を決定づける

単にモチーフを画面に置くだけでなく、その角度や傾きにも注意を払いましょう。

例えば、斜めに配置されたモチーフは動きや緊張を生み、安定した角度の配置は静けさや安心感を与えます。

次の作品では、地平線に傾斜をつけて動きを出し、その動きに対してその下の図形の水平線部分を使って動きを鎮めています。

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

角度による変化は、同じモチーフでも印象をがらりと変えることができるため、意図的に使い分けることが大切です。

モチーフの配置は、単なる「置き方」ではなく、画面全体の印象操作の鍵を握っています。

3分割構図で安定感と印象操作を両立する

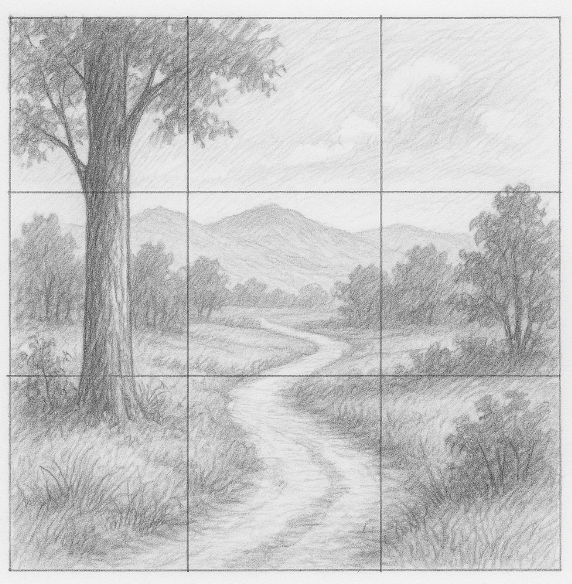

モチーフの配置に迷ったときに、鉛筆画中級者の人が最初に取り入れるべきは、3分割構図です。

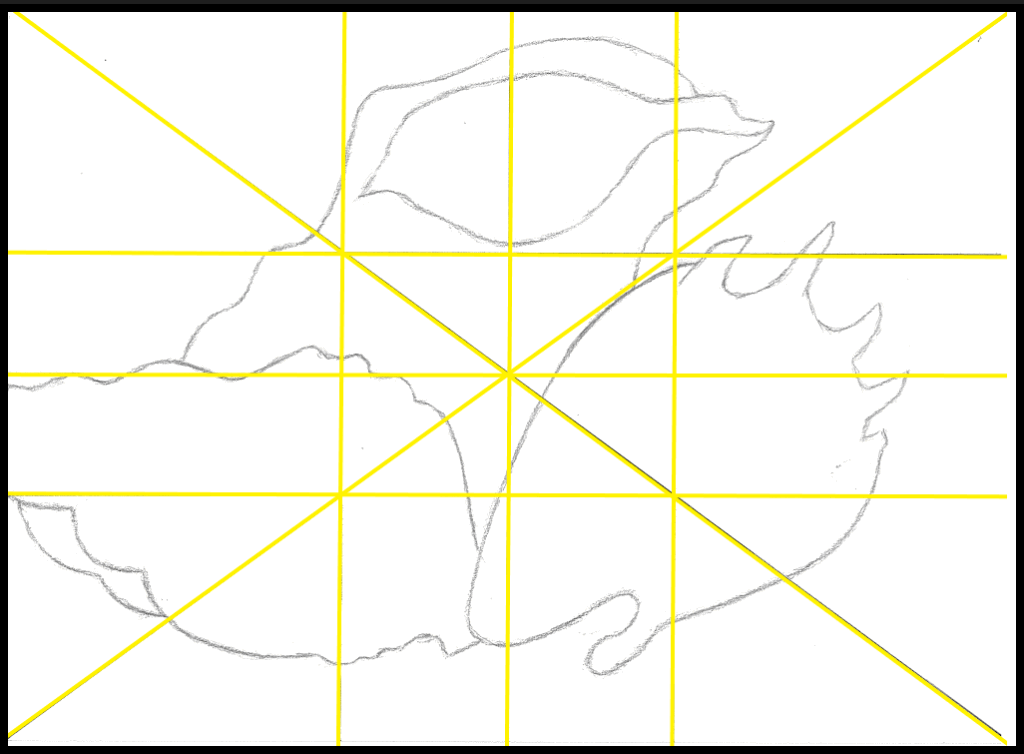

これは縦横にそれぞれ3等分した線を描き、交差点やガイドライン上にモチーフを配置する構図法で、安定感と自由度を両立できる点が大きな魅力です。

次の連続画像を参照してください。この構図では、EFIJに主要なモチーフの中心を据えて描くと、画面内において、あなたの強調や感動を伝えることに役立てられます。

尚、この作品では、3個の貝を使って3角形の構図を形成しています。

-220609-1.png)

そして、④と③は画面の縦横の2分割線であり、①と②は対角線です。また、⑦を地平線にすれば、大地の広がりを表現できますし、水平線や卓上の基準線としても使うこともできます。

さらに、⑧をこれらの基準線として使うならば、空間の広さを表現できます。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 「抜け」とは、作品の中に外部へ続く部分があると、観てくださる人に制作画面上の息苦しさを解消する効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、観てくださる人の視線を自然に誘導しながら、意図した印象に導くことが可能になる点について解説します。

主役や準主役は交点に、副要素は補助線上に置く

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

画面を3分割した場合、4つの交点(EFIJ)が視線の集中しやすい場所になります。

ここに、主役や準主役となるモチーフの中心を配置することで、観てくださる人の関心を的確に集められます。

-220609-1.png)

副要素は縦横いずれかの分割線に沿って配置すると、視線が交点から副要素に動く導線が生まれ、自然な構成になります。

そして、縦横の2分割線や2つの対角線も使って、構成するモチーフの頭や脇を通るようにすることで、画面内のバランスを取ることができるのです。

また、その際には、実際のモチーフが小さい・短い・細い・太いなどであった場合には、「あなたの都合の良いように」、削除・修整・拡大・縮小・つけたしなどをして、構図に当てはまるように描くことができます。

これらは、「デフォルメ」と呼び、風景画では見映えを高めるために、実際の風景には「電柱や電線」があってもそれらを省略して描く、どのプロ画家も使っている手法です。どうです?楽になったでしょう。^^

左右の配置で動と静の印象を操作する

あのね…。 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

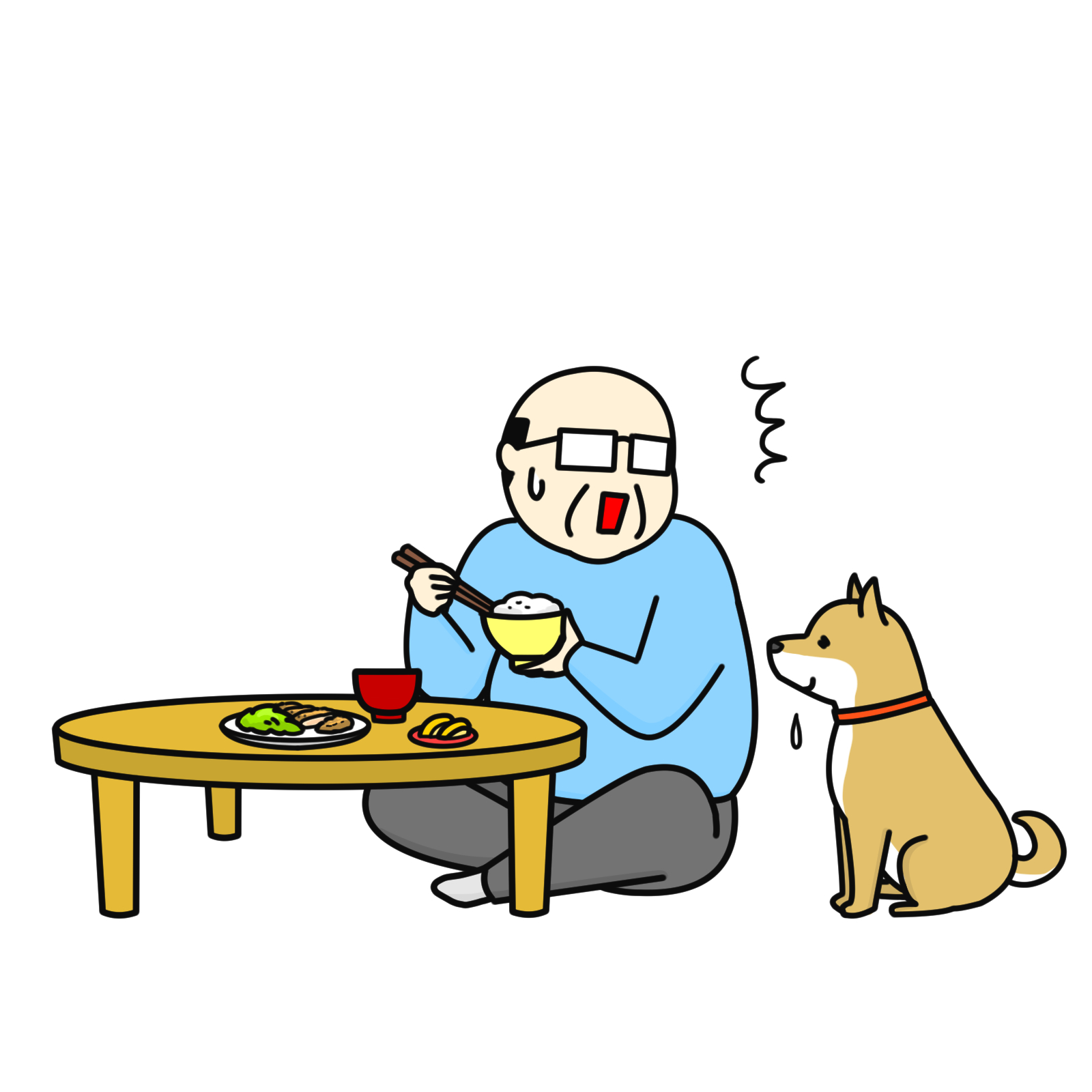

3分割構図では、モチーフを左右どちらに配置するかでも印象が変わります。

左側に置けば安定感や落ち着きを演出でき、右側に置けば動きや期待感が生まれます。また、絵画の世界では、左側を「過去」、右側を「未来」と表現することも覚えておきましょう。

とくに、風景や人物などでは、視線の方向と配置を連動させることで、画面内にドラマを加えることができます。

参考画像です

空間の偏りが生む余白の活用

主役を、画面の中央ではなく端に寄せることで、大胆な余白を取る構図が可能になります。次の作品を参照してください。

この作品では、√2分割構図基本線上(※)にキャンドルを配置して、ロウソクの炎を頂点とした「中空の三角」という構図で描いています。

第3回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

この余白は、空間的な広がりや感情の余韻を生むための演出装置として機能も可能です。

構図内に、「描かない部分」を意識することで、モチーフの存在感をより強調することも可能になります。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を載せてありますので、関心のある人は参照してください。

3分割を崩すことで構図に動きを加える

3分割構図は非常に優れたガイドラインですが、それに頼りすぎると画面が平坦になりがちです。

あえて交点から少し外したり、斜めに構成をずらすことで動きや違和感を生み、印象に残る作品にもなります。

3分割は基準であり、そこから外す判断もまた中級者のセンスです。3分割構図は、印象の安定と視線の導線設計において、極めて有効な手段です。

モチーフの置き方を、この構図に基づいて調整することで、画面に自然なリズムが生まれ、観てくださる人の意識を、思い通りにコントロールすることも可能になります。

視線誘導を意識したモチーフの配置術

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

構図の中で、視線の動きをコントロールすることは、作品の印象を操作する上で非常に重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、構図力をさらに高めるためには、視線誘導という観点からモチーフをどこにどう置くかを判断する力が求められます。

本章では、視線の動きを計算したモチーフ配置のコツを解説します。

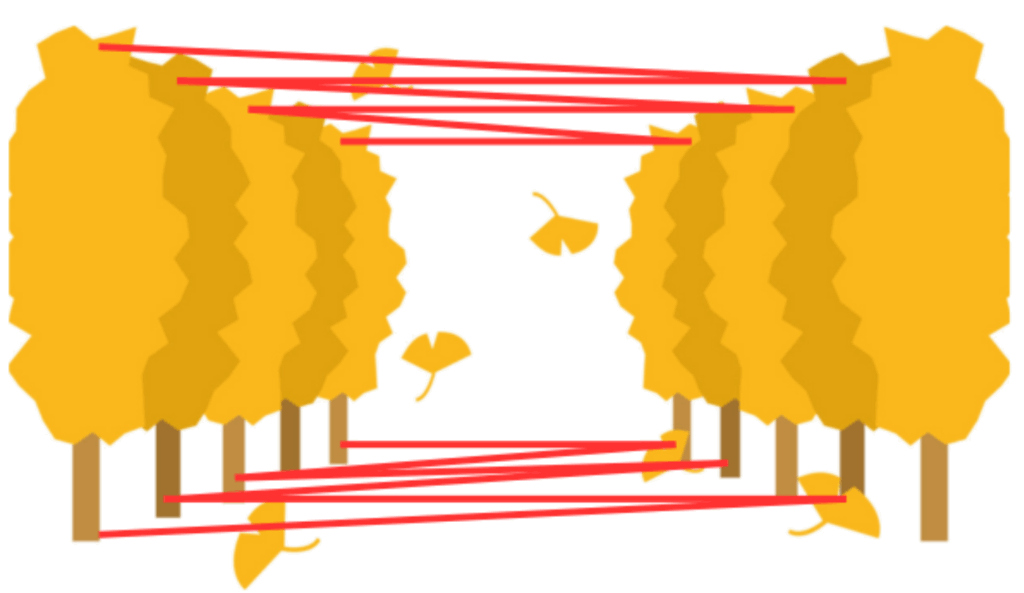

Z字構図(ジグザグ)やS字構図で視線にリズムを与える

画面内に複数のモチーフを配置する際には、直線的な流れよりも、Z字(ジグザグ)やS字を描くように配置すると視線にリズムが生まれます。

自然な視線移動が促され、画面の奥行きや空間性も強化できるのです。

次の画像は、Z字(ジグザグ)構図ですが、この構図は2Dとして平面上(図では木の根の部分)で使うことも、3Dとして空間上(図では梢の部分)のように使うこともできます。

S字構図では、次の画像のように動きをつけながら、観てくださる人の視線を画面手前から奥へと導くことができます。あるいは、奥から手間へに迫って来る「緊張感」の表現としても使えます。

リズムを意識することで、平面的な構図から脱却できます。

配置とコントラスト(明暗差)で視点を固定する

境内にて 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

明暗差を活用することで、モチーフのどこに視点を集めるかをコントロールできます。

主役や準主役となる部分の明暗差を強くし、副要素にはグラデーション(階調)で緩やかな変化をつけると、自然と主役や準主役に視線が集まります。

配置と描き込みの強弱を組み合わせると、より効果的に印象を操作できます。

視線の動きがたどり着く位置に意味を持たせる

視線が最終的にたどり着く位置、つまり画面の「視線停止点」に意味を持たせると、構図が引き締まります。

例えば画面の奥に小さな明るい点や空間を設けることで、自然とそこに目が引き寄せられ、作品の余韻や物語性が深まります。

次の作品でも、観てくださる人の視線を画面左下の角から画面右上の角へ誘導しています。

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

不自然な視線移動を避ける工夫

モチーフの配置によっては、視線が画面外へと流れてしまうことがあります。

これを避けるためには、視線の到達点に至るまでの距離に視線が外部へ出ないように遮る要素を配置するか、視線を戻す役割のモチーフを加えると効果的です。

視線の循環を意識することで、構図に落ち着きが生まれます。視線の動きを設計することで、観てくださる人の意識を自在にコントロールできます。次の作品を参照してください。

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

モチーフの配置を通じて視線の入り口と到達点を定め、ストレスなく画面内を巡れる構成を意識することが、鉛筆画中級者の人の表現力を次のレベルへと引き上げるポイントになります。

配置の対比とリズムで画面に動きを与える

ノーマ・ジーンⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、静的な印象だけでなく動きやリズムを表現することは、鉛筆画中級者の人が表現の幅を広げるうえで重要な要素です。

そこで活用されるのが、モチーフの配置における「対比」と「リズム」です。

本章では、動と静、大と小、明と暗といった対照的な要素を配置によって表現することが、画面に躍動感をもたらす点について解説します。

大小の対比で画面に緊張と安定をつくる

モチーフを異なる大きさで配置することで、視線の強弱が生まれ、画面に力強さや活力が加わります。

大きいモチーフには迫力や主張、小さいモチーフには繊細さや余韻が宿ります。

この差が構図にメリハリを与え、空間の広がりと物語性の両方を高めてくれます。

次の作品では、一粒の葡萄が手前に来ていますが、これを大きく・コントラスト(明暗差)をしっかり描くことで、奥の房の葡萄との遠近感を強調しています。

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

距離のリズムで奥行きと流れを演出する

複数のモチーフを並列に置くだけでは、構図は単調になりがちです。

前後の距離を変えたり、左右の間隔に強弱をつけることで、画面にリズムが生まれます。

こうした配置のリズムは、視線の移動だけでなく、空間の奥行きを感じさせる効果を持ちます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ F10 鉛筆画 中山眞治

明暗の対比による構図の引き締め

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

明暗のコントラスト(明暗差)は、構図全体を引き締める要素として有効です。

主役や準主役に明るさを集中させ、周囲のトーンを抑えることで、画面に焦点が生まれます。

逆に、暗いモチーフを主役にしたい場合には、背景や空白を明るく保つなど、明暗の配置で構図をコントロールできるのです。

規則と変化の組み合わせが印象を強くする

リズムとは、一定の法則の中にある「変化」です。

同じ形や距離で並べるだけでは、パターンとして記憶されてしまいますが、そこに少しの変化を加えることで、印象的な構図になります。

たとえば、同じ瓶を3つ並べたとして、1つだけ傾けたり、明暗を変えると、視線が自然とそこに集中します。

このように、モチーフの配置に対比やリズムを加えることで、画面に強さと動きが生まれるのです。

次の作品では、画面奥から斜面を転がって来る4つの球体を描き、「リズム」と「緊張感」を高めています。

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、静的な構図にとどまらず、表現に広がりを持たせるためには、配置の工夫によって観てくださる人の感覚を揺さぶることが求められるのです。

配置に迷わないための構図判断基準

-2019-1.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフの置き方が、構図の9割を決めるとはいえ、実際に描き始める際には配置に迷うことも多いものです。

とくに、鉛筆画中級者の人になると「良い構図とは何か?」という問いが作品ごとに突きつけられます。

本章では、配置に迷わないための判断基準と視点を紹介します。

主役や準主役と副要素の関係性を明確にする

まずは、「何を見せたいのか」を明確にすることが出発点です。

主役や準主役のモチーフが決まりましたら、それを引き立てるための副要素を考えます。

この主従関係があいまいな場合には、構図が散漫になり、印象もぼやけます。配置の際は常に、主役や準主役と副要素の距離、角度、明暗を調整しましょう。

次の作品では、道路の奥及び遠景へと視線を導いています

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

描き始める前に複数案をエスキースで試す

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

構図をひとつに決めるのではなく、複数の配置案を小さなエスキースで描いて比較することが有効です。

描く前に、「3分割構図」「対角線構図」「中央構図」など、さまざまに構図を検討することで、迷いが少なくなり、確信を持って本制作に入れます。線の流れも事前に確認できます。

このエスキースを使った「試行錯誤」の重要性や、具体的な使い方については、この記事の最終部分に関連記事が掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

余白の使い方で判断の正否が見える

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

配置の良し悪しは、モチーフそのものではなく「余白」の扱いにも現れます。

空白が活きていれば、配置は適切であり、空間が詰まりすぎていれば、見直しが必要です。

エスキースの段階でも、空白の比率や形に意識を向けることが、構図の完成度を高めてくれます。

描く目的と印象を一致させる

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

構図の目的は、「見せたい印象」によって決まります。

静けさ、緊張感、広がり、集中など、描きたい空気感に応じてモチーフの位置を調整しましょう。

技術ではなく、意図が先にあり、その意図に合わせて配置を変えることで、一貫した作品に仕上がります。

構図に迷ったときこそ、自身の「描きたいこと」を振り返ることが大切です。その上で、主役や準主役と副要素の関係性、余白のバランス、印象との一致性を確認することで、適切なモチーフの配置が見えてきます。

構図を選ぶ判断力は、経験値によって磨かれていきます。

練習課題例(3つ)

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習するほどに上達できますので、是非取り組んでみてください。

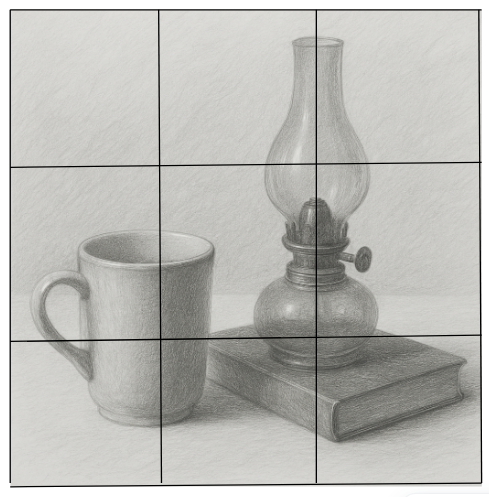

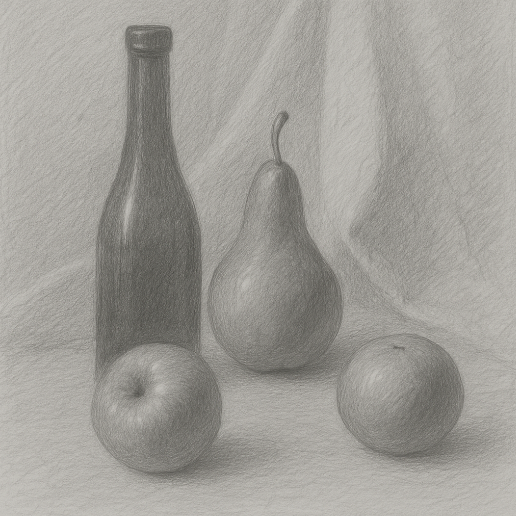

課題①:3分割構図を使って主役モチーフを際立たせる構成を描く

縦横の3分割ガイドを意識し、交点に主役や準主役モチーフ(例:カップ、ランプなど)を配置。

副要素は線上に軽く添えて、主役への視線誘導と空白の活用を両立させた構図を意識して描く。

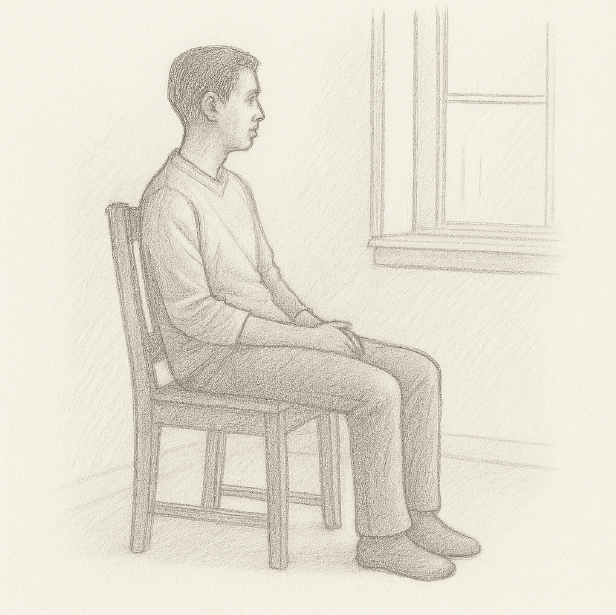

参考画像です

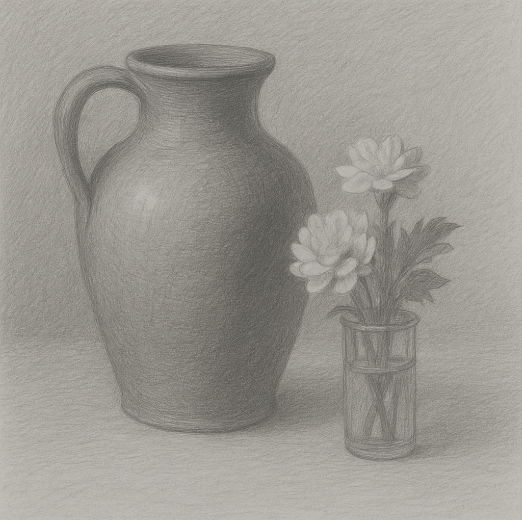

課題②:視線の流れを操作するS字構成を意識してモチーフを配置する

ビンや果物、小物などを用い、視線がS字を描いて自然に流れるように配置する。

配置だけで、奥行きやリズムを感じさせる構図を追求し、手前から奥への視線誘導を重視して構成する。

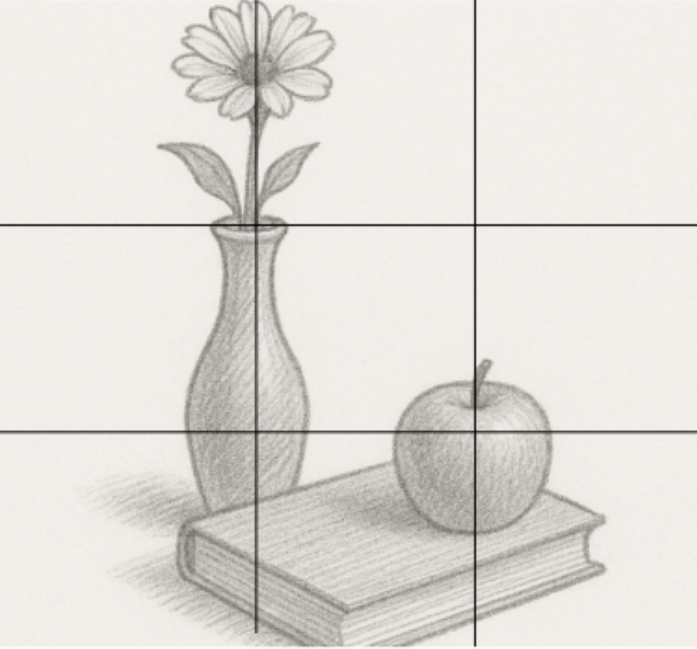

参考画像です

課題③:主役と副要素の対比を使って印象に強弱をつける構図を描く

サイズや明暗に差のある2つのモチーフ(例:大きな壺と小さな花など)を利用し、対比で画面に静寂と動きを与える配置を試す。

余白を適度に取り、静と動の両方を表現する。この場合、2つのモチーフは並列ではなく、前後の関係を加える。

参考画像です

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、構図は単なる画面内の整え方ではなく、観てくださる人に与える印象や作品の空気感を操るための表現手段です。

その中でもモチーフの配置は、構図全体の9割を左右すると言っても過言ではありません。この記事では、印象操作を前提としたモチーフの置き方について、基本から応用までを解説しました。

以下に要点を箇条書きで整理し、今後の制作に活かせる形でまとめます。

モチーフ配置で構図を決定づける7つの要点

- モチーフの配置ひとつで、視線の動きや空間の印象が大きく変わる。主役や準主役と副要素のバランスを意識することが基本。

- 3分割構図は、鉛筆画中級者の人にとって最も信頼できて、扱いやすい基準であり、交点やガイドライン上にモチーフを配置することで、安定した構成が得られる。

- 左右の配置により、感情の方向性が変化する。左寄りは静的、右寄りは動的な印象を与え、観てくださる人の心理に影響する。また、画面左側は過去、右側は未来を暗示する。

- 複数のモチーフをZ字構図(ジグザグ)やS字構図に配置することで、視線にリズムが生まれ、画面に動きと奥行きが加わる。

- 大小・明暗の対比を意識した配置により、重心や緊張感を生み、構図全体にメリハリを持たせることができる。

- 描き始める前に、複数のエスキースで配置を試すことで、構図の完成度が飛躍的に上がる。余白の扱いにも着目する。

- 構図の判断基準は、「印象に一貫性があるかどうか」。描く意図に合った配置ができていれば、構図は自然に整っていく。

モチーフの配置を意識的に行うことで、構図は単なる形式ではなく、意図を伝える強力な表現手段となります。

鉛筆画中級者の人として、技術が身についた今こそ、構図の組み立て方を見直し、印象操作までを見据えた表現力を養う時期です。

練習では、まずは3分割構図を軸に構成し、徐々に対比・リズム・視線誘導といった要素を重ねていくことで、より完成度の高い鉛筆画へと進化できるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

ここで紹介しました基本を意識しながら構図を練ることで、より深みのある鉛筆画へと進化させることができるでしょう。